推薦序

再次與鋼琴相會/林采韻

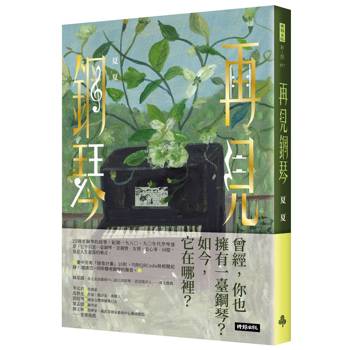

收到《再見鋼琴》書寫序文邀請時,內心不禁揪了一下,腦海湧現一幕幕兒時情景,那是開心彈奏莫札特奏鳴曲的我,也是討厭徹爾尼練習曲的我,而那個我,好像在就讀高中之後,便消失了。相信許多人在閱讀夏夏文字時,將會和我一樣,被喚起自己過往的「琴緣」。

夏夏從小習琴,就讀音樂班、音樂系的背景,也讓她面對鋼琴時,情感和感受格外深刻。這也是為何她會用心注意到鋼琴在市場上的需求大幅降低、學琴人口的數量不復從前,進而決定下筆,尋找鋼琴及其主人的故事。

在翻閱書稿時,跟隨夏夏親切溫暖的筆法,走進數個家庭,接觸不同生命歷程的鋼琴,聽了眾多引人入勝的故事。她很會對受訪者提問,引導回答的功夫一流。雖以鋼琴為出發點,但訪談時對於任何細節都不放過,包括受訪者的成長過程、教育理念、婚姻觀念、職涯發展等,她都刻畫詳細。而這些文章內容的布局,一路讀下來,赫然發現,是夏夏有心的安排,因為她書寫的不僅是一本書,更是記錄一個時代的變遷──鋼琴在臺灣不單純只是一種樂器或一項才藝而已。

日治時期,西方古典音樂隨著日本殖民統治來到臺灣,鋼琴被視為稀有樂器,是少數菁英或教會家庭的特權。一九七○至八○年代臺灣經濟快速發展,中產階級崛起,鋼琴逐漸普及,進入愈來愈多家庭的客廳,YAMAHA音樂教室、河合音樂教室、林榮德音樂教育中心等相繼出現。學習鋼琴自此成為臺灣學齡兒童重要的音樂教育,甚至出現「學音樂的孩子不會變壞」的流行用語。國小音樂班的設立,也讓鋼琴的學習更加專業化及系統化。

本書多數受訪者,即為一九八○至九○年代,臺灣學習音樂狂熱風氣下的學子。透過他們親身的分享,一則則小故事的堆疊,可以感受到鋼琴被賦予的重責大任:它是讓小孩沒有輸在起跑點上的重要才藝,具有滋養心靈、培養品德、開發腦力的綜合功效;它是社會中上階層家庭突顯身分地位的重要「家具」;它是代表與西方藝術文化接軌的重要媒介;它是文化符號和社會地位的象徵。

根據非官方統計,臺灣山葉樂器官網提供的資訊,一九八九年臺灣鋼琴市場一年銷售量曾高達一萬三千七百臺。二十年後,二○○九年,臺灣山葉樂器製造龍潭工廠因少子化及進口中古鋼琴湧入市場,不敵大環境,正式停業。如今,傳統鋼琴面臨的挑戰更為嚴峻,隨著數位科技的發達,數位鋼琴因體積小、價格較低廉、維護簡單、功能多元愈受市場歡迎。另,當今少子化的狀況又比十多年前更為嚴重。依據紙媒的報導,報考大學音樂術科的考生,二○二二年時正式跌破千人大關,二○二五年僅剩八五二人。臺北市一一三學年度國小藝術才能音樂班招生,敦化、福星和古亭三所國小音樂班原訂每班收二十五人,共七十五人,結果僅三十五人報考。

數字的更迭,意味著時代的改變。雖有其不可逆之事實,但回過頭來,又讓我想起家中那臺「舒伯特」。資質平庸的我,並沒有讓它登峰造極,但在與它相處的過程中,我經由十指暢遊了古典音樂的世界,成為音樂愛好者,以及音樂的書寫者。如果沒有學習鋼琴的這段旅程,我的人生可能會踏上不同的道路,錯過與如此美好事物相遇的機會。

就像是這本書中,眾多的「學子們」,鋼琴在他們的生命中多少留下足跡。小時候在鋼琴上彈奏「超級瑪利歐兄弟」的男孩,成為了鋼琴家盧易之。目前投入音樂劇製作的AM創意執行長林奕君,其實是位音樂班小孩。那位從小習琴的小女孩夏夏,成為了詩人、作家,正在為鋼琴撰寫一本書。

相信《再見鋼琴》寫的不是和鋼琴說再見,而是再次與鋼琴相會,不論是在回憶中,還是在不久的將來,再彈上一曲吧!

自序

這本書從最初的念頭到下筆寫作,經歷五六年掙扎。需要大費周章寫下這些大家都知道的事情嗎?會有人把這些當一回事而願意受訪嗎?想法與想法相互辯論。幾次壓制住念頭,被忙碌淡化,幾次又想起。最後還是熬不過內心的「衝動」而下筆。

當我終於開始動筆時,身邊不論相熟或不相熟的人都忍不住向我說起他們學琴的事情,「林立在街上的音樂教室」、「媽媽的願望」、「放在老家的鋼琴」幾乎是固定的關鍵字。而人數之多,最後我不得不在其中作出一些篩選,當然這樣的選擇包含相當重的主觀成分。

由於地緣關係,受訪者多半是臺北與高雄出生,也有新竹、宜蘭或東部地區, 但隨家族搬遷後,最終還是與我生命有所重疊。也就是說,書中每一位受訪者與我都有一定程度的相識與連結。之所以採取這樣的方式,是考慮到取樣對象若無框限範圍,篇幅會擴張到難以收拾的地步。幾經思索,最後決定以我為圓心向外擴散,尋找同世代的訪問對象,此外也更擴及到與我世代交疊的師輩,希冀能折射出一九八○至九○年代學音樂的狂熱風氣。書中採訪的時間落在二○二三至二○二五年間。且為使讀者能有更多素材支撐,與我一同回到過去,以及補足對音樂教育產業的理解,書寫時也一面查找相關資料,連同受訪者在訴說時所提及的時代背景一併呈現。

書稿撰寫至尾聲,思及鋼琴的存在奠基於聲音之上,若無聲響,鋼琴的意義將徒具空間的占據。因而展開的錄製計畫。為此,刻意尋找多臺年久失修的老琴, 錄下其損壞、走音的樣貌,作為時光流逝的證據採集。部分錄音則採用持續整理與使用的琴。彈奏時依照存放地點、持有者的特質來挑選曲目,並進行錄影。同時也刻意收納古典、流行等不同類型曲目,甚至是臺灣創作者的作品。錄製後的成果經剪輯,安插影片連結在書中,希望讓閱讀過程增添聽覺感受。

這本書能夠完成,必須要向每位受訪者、鋼琴的主人獻上誠摯的感謝。由於他們無私分享,為此書增添不同形貌色彩的匯聚。另外特別感謝好友丁名慶提供寶貴意見,編輯羅珊珊的大力支持,以及藝術家蘇匯宇支援影片剪接。

雖然無法完整呈現我們共有的記憶,甚至遺漏了更多沒寫到的部分,也肯定有很多不足或誤解,但還是希望同為當時學習熱潮下的某個人能在當中憶及或許暫時遺忘的過往,或是想起某首曾經喜愛的歌曲。而如果可以的話,說不定能掀開許久沒彈奏的鋼琴,即便已經走音,仍然試著把記憶中的旋律彈唱出來。

再次與鋼琴相會/林采韻

收到《再見鋼琴》書寫序文邀請時,內心不禁揪了一下,腦海湧現一幕幕兒時情景,那是開心彈奏莫札特奏鳴曲的我,也是討厭徹爾尼練習曲的我,而那個我,好像在就讀高中之後,便消失了。相信許多人在閱讀夏夏文字時,將會和我一樣,被喚起自己過往的「琴緣」。

夏夏從小習琴,就讀音樂班、音樂系的背景,也讓她面對鋼琴時,情感和感受格外深刻。這也是為何她會用心注意到鋼琴在市場上的需求大幅降低、學琴人口的數量不復從前,進而決定下筆,尋找鋼琴及其主人的故事。

在翻閱書稿時,跟隨夏夏親切溫暖的筆法,走進數個家庭,接觸不同生命歷程的鋼琴,聽了眾多引人入勝的故事。她很會對受訪者提問,引導回答的功夫一流。雖以鋼琴為出發點,但訪談時對於任何細節都不放過,包括受訪者的成長過程、教育理念、婚姻觀念、職涯發展等,她都刻畫詳細。而這些文章內容的布局,一路讀下來,赫然發現,是夏夏有心的安排,因為她書寫的不僅是一本書,更是記錄一個時代的變遷──鋼琴在臺灣不單純只是一種樂器或一項才藝而已。

日治時期,西方古典音樂隨著日本殖民統治來到臺灣,鋼琴被視為稀有樂器,是少數菁英或教會家庭的特權。一九七○至八○年代臺灣經濟快速發展,中產階級崛起,鋼琴逐漸普及,進入愈來愈多家庭的客廳,YAMAHA音樂教室、河合音樂教室、林榮德音樂教育中心等相繼出現。學習鋼琴自此成為臺灣學齡兒童重要的音樂教育,甚至出現「學音樂的孩子不會變壞」的流行用語。國小音樂班的設立,也讓鋼琴的學習更加專業化及系統化。

本書多數受訪者,即為一九八○至九○年代,臺灣學習音樂狂熱風氣下的學子。透過他們親身的分享,一則則小故事的堆疊,可以感受到鋼琴被賦予的重責大任:它是讓小孩沒有輸在起跑點上的重要才藝,具有滋養心靈、培養品德、開發腦力的綜合功效;它是社會中上階層家庭突顯身分地位的重要「家具」;它是代表與西方藝術文化接軌的重要媒介;它是文化符號和社會地位的象徵。

根據非官方統計,臺灣山葉樂器官網提供的資訊,一九八九年臺灣鋼琴市場一年銷售量曾高達一萬三千七百臺。二十年後,二○○九年,臺灣山葉樂器製造龍潭工廠因少子化及進口中古鋼琴湧入市場,不敵大環境,正式停業。如今,傳統鋼琴面臨的挑戰更為嚴峻,隨著數位科技的發達,數位鋼琴因體積小、價格較低廉、維護簡單、功能多元愈受市場歡迎。另,當今少子化的狀況又比十多年前更為嚴重。依據紙媒的報導,報考大學音樂術科的考生,二○二二年時正式跌破千人大關,二○二五年僅剩八五二人。臺北市一一三學年度國小藝術才能音樂班招生,敦化、福星和古亭三所國小音樂班原訂每班收二十五人,共七十五人,結果僅三十五人報考。

數字的更迭,意味著時代的改變。雖有其不可逆之事實,但回過頭來,又讓我想起家中那臺「舒伯特」。資質平庸的我,並沒有讓它登峰造極,但在與它相處的過程中,我經由十指暢遊了古典音樂的世界,成為音樂愛好者,以及音樂的書寫者。如果沒有學習鋼琴的這段旅程,我的人生可能會踏上不同的道路,錯過與如此美好事物相遇的機會。

就像是這本書中,眾多的「學子們」,鋼琴在他們的生命中多少留下足跡。小時候在鋼琴上彈奏「超級瑪利歐兄弟」的男孩,成為了鋼琴家盧易之。目前投入音樂劇製作的AM創意執行長林奕君,其實是位音樂班小孩。那位從小習琴的小女孩夏夏,成為了詩人、作家,正在為鋼琴撰寫一本書。

相信《再見鋼琴》寫的不是和鋼琴說再見,而是再次與鋼琴相會,不論是在回憶中,還是在不久的將來,再彈上一曲吧!

自序

這本書從最初的念頭到下筆寫作,經歷五六年掙扎。需要大費周章寫下這些大家都知道的事情嗎?會有人把這些當一回事而願意受訪嗎?想法與想法相互辯論。幾次壓制住念頭,被忙碌淡化,幾次又想起。最後還是熬不過內心的「衝動」而下筆。

當我終於開始動筆時,身邊不論相熟或不相熟的人都忍不住向我說起他們學琴的事情,「林立在街上的音樂教室」、「媽媽的願望」、「放在老家的鋼琴」幾乎是固定的關鍵字。而人數之多,最後我不得不在其中作出一些篩選,當然這樣的選擇包含相當重的主觀成分。

由於地緣關係,受訪者多半是臺北與高雄出生,也有新竹、宜蘭或東部地區, 但隨家族搬遷後,最終還是與我生命有所重疊。也就是說,書中每一位受訪者與我都有一定程度的相識與連結。之所以採取這樣的方式,是考慮到取樣對象若無框限範圍,篇幅會擴張到難以收拾的地步。幾經思索,最後決定以我為圓心向外擴散,尋找同世代的訪問對象,此外也更擴及到與我世代交疊的師輩,希冀能折射出一九八○至九○年代學音樂的狂熱風氣。書中採訪的時間落在二○二三至二○二五年間。且為使讀者能有更多素材支撐,與我一同回到過去,以及補足對音樂教育產業的理解,書寫時也一面查找相關資料,連同受訪者在訴說時所提及的時代背景一併呈現。

書稿撰寫至尾聲,思及鋼琴的存在奠基於聲音之上,若無聲響,鋼琴的意義將徒具空間的占據。因而展開的錄製計畫。為此,刻意尋找多臺年久失修的老琴, 錄下其損壞、走音的樣貌,作為時光流逝的證據採集。部分錄音則採用持續整理與使用的琴。彈奏時依照存放地點、持有者的特質來挑選曲目,並進行錄影。同時也刻意收納古典、流行等不同類型曲目,甚至是臺灣創作者的作品。錄製後的成果經剪輯,安插影片連結在書中,希望讓閱讀過程增添聽覺感受。

這本書能夠完成,必須要向每位受訪者、鋼琴的主人獻上誠摯的感謝。由於他們無私分享,為此書增添不同形貌色彩的匯聚。另外特別感謝好友丁名慶提供寶貴意見,編輯羅珊珊的大力支持,以及藝術家蘇匯宇支援影片剪接。

雖然無法完整呈現我們共有的記憶,甚至遺漏了更多沒寫到的部分,也肯定有很多不足或誤解,但還是希望同為當時學習熱潮下的某個人能在當中憶及或許暫時遺忘的過往,或是想起某首曾經喜愛的歌曲。而如果可以的話,說不定能掀開許久沒彈奏的鋼琴,即便已經走音,仍然試著把記憶中的旋律彈唱出來。