【專家筆記】

台灣媽祖形象╱謝宗榮(耕研居宗教民俗研究室主持人、輔仁大學進修部宗教系兼任講師)

護國庇民、妙靈昭應、宏仁普濟、福佑群生、誠感咸孚、顯神贊順、垂慈篤佑、安瀾利運、澤覃海宇、恬波宣惠、導流衍慶、靖洋錫祉、恩周德溥、衛漕保泰、振武綏疆、嘉佑天后之神。

長達66字的封號,這是同治11年(1872),清朝皇帝為媽祖最後的敕封,也把媽祖的地位推到了一個前所未有的頂峰。媽祖信仰自宋代在福建莆田、湄洲一帶興起之後,一千多年來已成為閩台地區所普遍崇奉之神祇,其信仰甚至遍及海內外漢人的移民社會。而媽祖的神格也自宋代以來經歷代朝廷予以敕封之後不斷的攀升,終而成為漢人社會中罕見的具有天后神格的鄉土守護神。

明末以來,媽祖信仰也隨著福建移民的大量墾殖而帶進台灣,成為先民的重要海上守護神之一,尤其在清初台灣歸入大清版圖之後,在政治因素的影響之下,更增長了媽祖信仰的擴大發展,各地以媽祖為主神的廟宇也日漸增多,成為台灣民間最主要的崇奉神祇之一。

而以祭祀、迎奉媽祖的信仰活動也十分蓬勃,尤其是在農曆3月23日媽祖聖誕前後,許多媽祖廟紛紛舉行進香、遶境活動來為媽祖祝壽,為信眾賜福,形成台灣獨一無二的盛大「香期」。

隨著「北港媽祖遶境」、「白沙屯媽祖進香」與「大甲媽祖遶境進香」等三大媽祖信仰活動被指定為民俗類國家文化資產,一方面見證了台灣媽祖信仰的興盛,另一方面也使具有在地化特色的媽祖信仰文化成為珍貴的民俗文化資產。

媽祖自成神而受到地方的供奉之後,在道教女神信仰與佛教觀音信仰的影響之下,其形像逐漸兼具有道教脫俗女仙和觀音菩薩慈悲的特徵,再加上歷代皇朝的敕封,以及閩台民眾對於媽祖的情感,使得媽祖的造像亦兼具有帝王與后妃的冠服、儀態,以及台灣民間那種對於母親、祖母慈愛的印象。

媽祖自成神以來在民眾心目中的形像一向是慈悲的,因此與信眾之間的距離也顯得親近,這種人神之間的關係也呈現在信眾對於媽祖的稱呼之上,從早期的娘媽、媽祖、媽祖婆,甚至暱稱「婆仔」,將媽祖視為家中的母親、祖母來看待。為了呈現媽祖在民眾心目中普遍的形象,歷年來匠師們從媽祖的神格、事蹟、神蹟等吸取造像所需要的特質,並結合女神溫婉、端莊的目標,以及觀音菩薩悲憫願力的情懷,共同形塑出目前所見的媽祖造像,也反映出台灣民間心目中的媽祖形象。

天妃、天后

由於媽祖信仰在閩台一帶的崇祀普遍,其信仰在發展過程中與道教和佛教之間具有密切的關連,尤其是民間有普遍將媽祖視為觀音菩薩化身的情形,其神像造形因此而具有閩台民間女性神祇的特殊風格,復又受到閩南觀音造像的影響,再加上清代官方的敕封與祀典崇祀,使得台灣的媽祖神像在造形上呈現十分獨特的風格與藝術特徵。

台灣所見的媽祖神像,不論在尺寸上或材質上的不同,一般多有相當固定的造形,從面部、冠飾、袍服、持物與座椅等,都反映著媽祖的神格與媽祖在信眾心中的形象。在神像的形貌特色方面,台灣的媽祖神像由於多在清初之後所供奉,因此常見「天后」的造形,而清初之前的「天妃」造形則相當罕見。

天后的媽祖神像造形,一般採坐姿形式端坐於圈背椅或鳳椅之上,身著后級神祇所具有的蟒袍與霞被,頭戴前方九旒的冕冠。雙手則手掌交錯持玉圭(圭簡)於胸前,較著名者如台南祀典大天后宮與鹿耳門天后宮的鎮殿媽祖像,反映出其帝后級神祇的至高無上地位。

這類媽祖造像在衣冠、持物方面的特徵,主要是九旒冕冠,手持圭簡。冕冠為古代帝王的朝冠,圭簡為帝王在祭天時所持的禮器,后妃並未見有這類型制(除了中唐時期稱帝的武后之外),這是將天后視同帝王的尊貴。其次在冕冠兩側靠近耳部之處是以鳳形的帽翅,則是表現女性神祇的特徵。惟古代帝王在祭天時所帶的冕冠為十二旒(配合禮服上的十二章紋),而台灣所見的媽祖像其冕冠前多垂九旒,則是民間以九為尊的習俗,亦可避開與帝王冕冠相同之忌諱。晚近也有宮廟將在媽祖像的冕冠之上作雙層珠旒,並在冠上飾以絨球,以凸顯天后神格之尊貴。

其次,媽祖神像亦有作雙手分持摺扇與手絹造形者,一般為尺寸較大的軟身媽祖像,如鹿港新祖宮、大甲鎮瀾宮的鎮殿媽祖像、台北關渡宮的二媽神像,以及原位於二二八公園之內的清末舊台北府天后宮金面媽祖神像等。再者為媽祖神像作左手持笏板,右手扶於座椅扶手者,或是作右手持如意、左手空手手心朝下而置於座椅扶手之上者,一般為尺寸較小的媽祖像,如鹿港天后宮與新祖宮的開基媽祖像都作持如意造形,這類造形的媽祖像也是台灣最普遍可見者。

媽祖神像造形較為豐富的則是神像的身軀與面部造形,常見有呈現出少婦形貌與中年婦女形貌兩種。少婦造形的媽祖神像,在臉形、身軀上都較為纖瘦,如大甲鎮瀾宮、鹿港新祖宮的鎮殿媽祖神像。而近代迎奉自湄洲祖廟的媽祖神像也多呈現這類樣貌,乃是反映媽祖成神時的年齡。

中年婦女造形的媽祖神像,不論是身軀或臉部都較為豐腴,反映出信眾心目中慈母地位的「媽祖婆」形象,這類媽祖神像的風格多來自於泉州與漳州地區。而不論是纖瘦或豐腴,媽祖的面部神情多作慈眉、垂視的模樣,象徵祂對於信眾的關愛。

金面媽、粉面媽、黑面媽

而神像的面部顏色則是媽祖神像最大的特色之一,在台灣常見的有金面、粉面和黑面三大類型。金面的媽祖神像主要反映出祂作為天后的神格之尊,民間則認為乃是其升天成神時的形貌,俗稱「金面媽」,常見於清代的官祀媽祖廟中,如台南大天后宮與鹿港新祖宮的鎮殿媽祖神像,而舊台北府天后宮所供奉的媽祖神像,也是金面的造形,現今則供奉於三芝的小基隆福成宮。

粉面的媽祖神像是民間供奉最常見的造形,呈現出媽祖女性與慈母的樣貌,如大甲鎮瀾宮的開基媽祖與鎮殿媽祖像。

而黑面的媽祖神像原為長年接受信眾香煙的薰黑所致,民間因此認為祂的靈力最強,俗稱「黑面媽」,其信仰主要來自於泉州崇武的「三媽」,又稱為「黑面三媽」,嘉義溪北六興宮在民國70年代配合電視劇的演出,使黑面媽祖的聲名一時之間傳遍全台,故近代也有新雕造的媽祖神像就直接採用黑面的造形。

媽祖是台灣民間最受普遍信奉的神祇之一,也是清代主要的祀典神祇。由於信仰之虔誠,信眾多以最精緻的工藝來雕造媽祖之神像,並因應各種場合所需而有不同的供奉型態,都成為台灣民間信仰文化中相當重要的宗教藝術。而台灣各地所供奉、歷史悠久的媽祖神像,除了反映出媽祖的神格與媽祖在信眾心目中的地位之外,也是台灣本土的重要文化資產。

蚩尤畫筆下的娉婷女仙

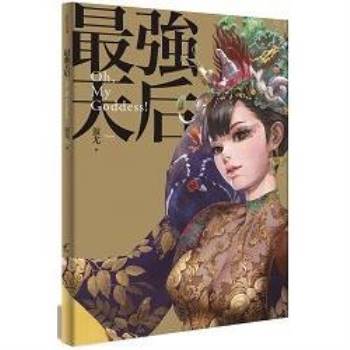

青年畫家蚩尤精心繪製的媽祖畫冊《最強天后》,在歷經數月的策劃、編排之下終於要和讀者見面了,筆者有幸搶先欣賞到這幅元素豐富且兼具傳統特色與當代潮流的媽祖畫像。雖然根據蚩尤的一貫畫風以及在策劃的討論過程中,已大略了解蚩尤心目中的意旨,但在欣賞這幅媽祖畫像之後,倒也十分驚嘆於畫中既新潮又具古典美的媽祖形象描繪,尤其是他對於台灣迎媽祖廟會活動的實地觀察,以及媽祖信仰的重要元素,都巧妙的呈現在畫面之中。

除此之外,新潮的千里眼與順風耳將軍,以及四海龍王、註生娘娘、中壇元帥、八仙等民間熟悉的神明,也都一一躍然於紙上。最為難能可貴的是,除了傳統的吉祥紋樣之外,台灣本土許多特有的動、植物也都成為媽祖服飾中的視覺焦點,令人嘆為觀止!

媽祖在島嶼子民人的心目中雖然有一個較為固定的意象,然而隨著時代的推移,媽祖慈悲、親切的面容也發展出Q版、可愛造形的面向,逐漸為當代年輕一輩所接受。蚩尤的媽祖畫像,大膽地排除了一般人所熟悉的傳統造形風格與當代神明可愛風的發展趨勢,以新潮且精緻的畫風走出另一個方向,他讓媽祖重新回到成神時的娉婷女仙、妙齡美女的姿態與容貌,正如觀世音菩薩示現美女像來度化世人一般,在吸引更多年輕讀者的目光之外,也傳達出古代中國女神信仰的重要意象與旨趣。

台灣媽祖形象╱謝宗榮(耕研居宗教民俗研究室主持人、輔仁大學進修部宗教系兼任講師)

護國庇民、妙靈昭應、宏仁普濟、福佑群生、誠感咸孚、顯神贊順、垂慈篤佑、安瀾利運、澤覃海宇、恬波宣惠、導流衍慶、靖洋錫祉、恩周德溥、衛漕保泰、振武綏疆、嘉佑天后之神。

長達66字的封號,這是同治11年(1872),清朝皇帝為媽祖最後的敕封,也把媽祖的地位推到了一個前所未有的頂峰。媽祖信仰自宋代在福建莆田、湄洲一帶興起之後,一千多年來已成為閩台地區所普遍崇奉之神祇,其信仰甚至遍及海內外漢人的移民社會。而媽祖的神格也自宋代以來經歷代朝廷予以敕封之後不斷的攀升,終而成為漢人社會中罕見的具有天后神格的鄉土守護神。

明末以來,媽祖信仰也隨著福建移民的大量墾殖而帶進台灣,成為先民的重要海上守護神之一,尤其在清初台灣歸入大清版圖之後,在政治因素的影響之下,更增長了媽祖信仰的擴大發展,各地以媽祖為主神的廟宇也日漸增多,成為台灣民間最主要的崇奉神祇之一。

而以祭祀、迎奉媽祖的信仰活動也十分蓬勃,尤其是在農曆3月23日媽祖聖誕前後,許多媽祖廟紛紛舉行進香、遶境活動來為媽祖祝壽,為信眾賜福,形成台灣獨一無二的盛大「香期」。

隨著「北港媽祖遶境」、「白沙屯媽祖進香」與「大甲媽祖遶境進香」等三大媽祖信仰活動被指定為民俗類國家文化資產,一方面見證了台灣媽祖信仰的興盛,另一方面也使具有在地化特色的媽祖信仰文化成為珍貴的民俗文化資產。

媽祖自成神而受到地方的供奉之後,在道教女神信仰與佛教觀音信仰的影響之下,其形像逐漸兼具有道教脫俗女仙和觀音菩薩慈悲的特徵,再加上歷代皇朝的敕封,以及閩台民眾對於媽祖的情感,使得媽祖的造像亦兼具有帝王與后妃的冠服、儀態,以及台灣民間那種對於母親、祖母慈愛的印象。

媽祖自成神以來在民眾心目中的形像一向是慈悲的,因此與信眾之間的距離也顯得親近,這種人神之間的關係也呈現在信眾對於媽祖的稱呼之上,從早期的娘媽、媽祖、媽祖婆,甚至暱稱「婆仔」,將媽祖視為家中的母親、祖母來看待。為了呈現媽祖在民眾心目中普遍的形象,歷年來匠師們從媽祖的神格、事蹟、神蹟等吸取造像所需要的特質,並結合女神溫婉、端莊的目標,以及觀音菩薩悲憫願力的情懷,共同形塑出目前所見的媽祖造像,也反映出台灣民間心目中的媽祖形象。

天妃、天后

由於媽祖信仰在閩台一帶的崇祀普遍,其信仰在發展過程中與道教和佛教之間具有密切的關連,尤其是民間有普遍將媽祖視為觀音菩薩化身的情形,其神像造形因此而具有閩台民間女性神祇的特殊風格,復又受到閩南觀音造像的影響,再加上清代官方的敕封與祀典崇祀,使得台灣的媽祖神像在造形上呈現十分獨特的風格與藝術特徵。

台灣所見的媽祖神像,不論在尺寸上或材質上的不同,一般多有相當固定的造形,從面部、冠飾、袍服、持物與座椅等,都反映著媽祖的神格與媽祖在信眾心中的形象。在神像的形貌特色方面,台灣的媽祖神像由於多在清初之後所供奉,因此常見「天后」的造形,而清初之前的「天妃」造形則相當罕見。

天后的媽祖神像造形,一般採坐姿形式端坐於圈背椅或鳳椅之上,身著后級神祇所具有的蟒袍與霞被,頭戴前方九旒的冕冠。雙手則手掌交錯持玉圭(圭簡)於胸前,較著名者如台南祀典大天后宮與鹿耳門天后宮的鎮殿媽祖像,反映出其帝后級神祇的至高無上地位。

這類媽祖造像在衣冠、持物方面的特徵,主要是九旒冕冠,手持圭簡。冕冠為古代帝王的朝冠,圭簡為帝王在祭天時所持的禮器,后妃並未見有這類型制(除了中唐時期稱帝的武后之外),這是將天后視同帝王的尊貴。其次在冕冠兩側靠近耳部之處是以鳳形的帽翅,則是表現女性神祇的特徵。惟古代帝王在祭天時所帶的冕冠為十二旒(配合禮服上的十二章紋),而台灣所見的媽祖像其冕冠前多垂九旒,則是民間以九為尊的習俗,亦可避開與帝王冕冠相同之忌諱。晚近也有宮廟將在媽祖像的冕冠之上作雙層珠旒,並在冠上飾以絨球,以凸顯天后神格之尊貴。

其次,媽祖神像亦有作雙手分持摺扇與手絹造形者,一般為尺寸較大的軟身媽祖像,如鹿港新祖宮、大甲鎮瀾宮的鎮殿媽祖像、台北關渡宮的二媽神像,以及原位於二二八公園之內的清末舊台北府天后宮金面媽祖神像等。再者為媽祖神像作左手持笏板,右手扶於座椅扶手者,或是作右手持如意、左手空手手心朝下而置於座椅扶手之上者,一般為尺寸較小的媽祖像,如鹿港天后宮與新祖宮的開基媽祖像都作持如意造形,這類造形的媽祖像也是台灣最普遍可見者。

媽祖神像造形較為豐富的則是神像的身軀與面部造形,常見有呈現出少婦形貌與中年婦女形貌兩種。少婦造形的媽祖神像,在臉形、身軀上都較為纖瘦,如大甲鎮瀾宮、鹿港新祖宮的鎮殿媽祖神像。而近代迎奉自湄洲祖廟的媽祖神像也多呈現這類樣貌,乃是反映媽祖成神時的年齡。

中年婦女造形的媽祖神像,不論是身軀或臉部都較為豐腴,反映出信眾心目中慈母地位的「媽祖婆」形象,這類媽祖神像的風格多來自於泉州與漳州地區。而不論是纖瘦或豐腴,媽祖的面部神情多作慈眉、垂視的模樣,象徵祂對於信眾的關愛。

金面媽、粉面媽、黑面媽

而神像的面部顏色則是媽祖神像最大的特色之一,在台灣常見的有金面、粉面和黑面三大類型。金面的媽祖神像主要反映出祂作為天后的神格之尊,民間則認為乃是其升天成神時的形貌,俗稱「金面媽」,常見於清代的官祀媽祖廟中,如台南大天后宮與鹿港新祖宮的鎮殿媽祖神像,而舊台北府天后宮所供奉的媽祖神像,也是金面的造形,現今則供奉於三芝的小基隆福成宮。

粉面的媽祖神像是民間供奉最常見的造形,呈現出媽祖女性與慈母的樣貌,如大甲鎮瀾宮的開基媽祖與鎮殿媽祖像。

而黑面的媽祖神像原為長年接受信眾香煙的薰黑所致,民間因此認為祂的靈力最強,俗稱「黑面媽」,其信仰主要來自於泉州崇武的「三媽」,又稱為「黑面三媽」,嘉義溪北六興宮在民國70年代配合電視劇的演出,使黑面媽祖的聲名一時之間傳遍全台,故近代也有新雕造的媽祖神像就直接採用黑面的造形。

媽祖是台灣民間最受普遍信奉的神祇之一,也是清代主要的祀典神祇。由於信仰之虔誠,信眾多以最精緻的工藝來雕造媽祖之神像,並因應各種場合所需而有不同的供奉型態,都成為台灣民間信仰文化中相當重要的宗教藝術。而台灣各地所供奉、歷史悠久的媽祖神像,除了反映出媽祖的神格與媽祖在信眾心目中的地位之外,也是台灣本土的重要文化資產。

蚩尤畫筆下的娉婷女仙

青年畫家蚩尤精心繪製的媽祖畫冊《最強天后》,在歷經數月的策劃、編排之下終於要和讀者見面了,筆者有幸搶先欣賞到這幅元素豐富且兼具傳統特色與當代潮流的媽祖畫像。雖然根據蚩尤的一貫畫風以及在策劃的討論過程中,已大略了解蚩尤心目中的意旨,但在欣賞這幅媽祖畫像之後,倒也十分驚嘆於畫中既新潮又具古典美的媽祖形象描繪,尤其是他對於台灣迎媽祖廟會活動的實地觀察,以及媽祖信仰的重要元素,都巧妙的呈現在畫面之中。

除此之外,新潮的千里眼與順風耳將軍,以及四海龍王、註生娘娘、中壇元帥、八仙等民間熟悉的神明,也都一一躍然於紙上。最為難能可貴的是,除了傳統的吉祥紋樣之外,台灣本土許多特有的動、植物也都成為媽祖服飾中的視覺焦點,令人嘆為觀止!

媽祖在島嶼子民人的心目中雖然有一個較為固定的意象,然而隨著時代的推移,媽祖慈悲、親切的面容也發展出Q版、可愛造形的面向,逐漸為當代年輕一輩所接受。蚩尤的媽祖畫像,大膽地排除了一般人所熟悉的傳統造形風格與當代神明可愛風的發展趨勢,以新潮且精緻的畫風走出另一個方向,他讓媽祖重新回到成神時的娉婷女仙、妙齡美女的姿態與容貌,正如觀世音菩薩示現美女像來度化世人一般,在吸引更多年輕讀者的目光之外,也傳達出古代中國女神信仰的重要意象與旨趣。