引言

蝙蝠俠與宅文化

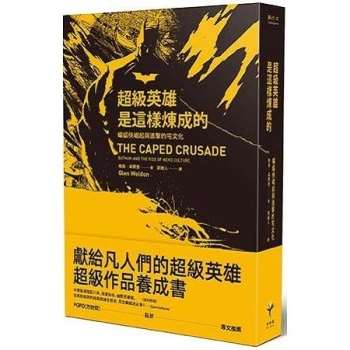

在七十多年的歷史當中,「蝙蝠俠」這個概念,曾經以各式各樣的形象呈現在我們眼前。在最初設計的時候,蝙蝠俠不但會開槍,甚至還會殺人,用現在的角度來看根本只是個躲在暗處懲兇的冒牌版「魅影奇俠」 (The Shadow)而已。隨著系列作品不斷地演進,這個角色擁有過時空穿梭的能力、當過大眾藝術裡的寵兒,也曾像高級間諜一樣在各國遊走。到了我們的時代,他變成了一個犯罪學專家、全身掛滿高科技設備的忍者,冷酷無情地潛藏在都會的暗夜之中。

不過上述這些單一形象沒有哪個可以呈現蝙蝠俠的全貌。蝙蝠俠的概念承載了太多各種不同的意義,有些意義甚至彼此互不相容。打從誕生的那一刻起,「蝙蝠俠」就乘載了我們的恐懼、偏見、道德責任。我們希望他長成什麼模樣,他在我們心中就是什麼模樣。

除了都穿著一套蝙蝠緊身衣以外,蝙蝠俠的詮釋可能性無窮無盡。這樣的可能性讓許多作者嘗試為蝙蝠俠塑造新形象,讓他從漫畫與次文化的黑街走出來,擺脫科技宅的身分,踏入一般大眾文化。克里斯汀.貝爾(Christian Bale)飾演的蝙蝠俠 不像以前那樣寂靜沉穩,而在銀幕前聲嘶力竭,滿腹怒火地高聲警告罪犯。有趣的是,每個人在看這位新任蝙蝠俠的時候,都會知道他和六○年代電視劇中亞當.韋斯特 (Adam West)的蝙蝠俠是同一個角色,當時,當阿哥哥舞曲響起,亞當.韋斯特版本的蝙蝠俠可是會直接把手指擺在眼睛旁做出勝利手勢,對著鏡頭像流行舞者一樣搖曳生姿。

蝙蝠俠的諸多形象彼此衝突,但全都同樣真實。每隔三十年,蝙蝠俠的形象就會由黑暗轉向光亮,再由光亮轉回黑暗。在七十七年(計算至二○一六,本書英文版出版年)的歷史中,蝙蝠俠曾經兩度變成童軍營團長一般的陽光樣貌,然後又兩度在死忠粉絲的抗議之下,回復嚴肅陰暗的樣子。對於完全正統派的蝙蝠迷而言,「蝙蝠俠」必須是漆黑的、陰鬱的、全身漲滿賁張的肌肉。除此之外的版本全都是廉價的假貨,缺乏可信度,甚至「看起來太gay」。由亞當.韋斯特主演的蝙蝠俠電視劇一季播畢,結束於一九六九年;隔年,丹尼.歐尼爾和尼爾.亞當斯兩位作者共同操刀,開始了第二世代的蝙蝠俠漫畫。喬.舒瑪克在九○年代中期拍攝了兩部電影版蝙蝠俠,結束了第二世代。十年之後蝙蝠俠熱潮再起,這才變成了現在我們熟知的克里斯托弗.諾蘭 (Christopher Nolan)版本蝙蝠俠電影 。

不過大部分的粉絲其實不太在意這些蝙蝠俠形象的變化軌跡。因為在大眾文化中,混搭才是重點。

對大多數的人而言,從來就沒有所謂的「一個」蝙蝠俠,他不是單一的固定形象,而是各種不同的詮釋版本彼此相疊的結果。蝙蝠俠只要遵守觀眾在意的幾個核心設定就好:故事發生在高譚市、主角是企業鉅子布魯斯.韋恩(Bruce Wayne),父母在他很小的時候雙亡,他化身蝙蝠俠時要穿著蝙蝠裝出動,還有一個神秘的蝙蝠洞基地。至於這些設定結合之後,是要變成黑色犯罪電影、哥德式情境劇、小男孩的少年成長故事、間諜驚悚片、歡樂的武打戲,還是設定鬆散的軟科幻,其實都無關緊要。蝙蝠俠長年不墜的人氣,正源自於他角色千變萬化的可塑性 (當然,還有跨國娛樂媒體的超強營銷技術)。

蝙蝠俠這位超級英雄的特長,正在於他的「連結性」(relatability):能與各式各樣的事物產生連結的能力。

「連結性」的迷思

「我喜歡的英雄,就是蝙蝠俠這種型的。」我在跟一個漫畫迷老友聊這本書的計劃的時候,他開頭就給我這句話。「蝙蝠俠擁有的不是超能力,而是勇氣。蝙蝠俠是普通人,所以他跟每個人都有連結。」

這種話你很容易在超級英雄粉絲之間聽到。那時候我跟朋友坐在餐廳裡,餐點剛到。「我們都可能變成蝙蝠俠。」他指著他眼前的法式吐司,然後指著我的那份,「無論是你,還是我,都一樣。」

他邊吃邊講,吐司都快沾到桌上的奶昔裡面。

不過有一件事我們都忘了:我們其實不可能真的變成蝙蝠俠。

只是我們都相信自己可以。不管是鐵桿阿宅還是一般粉絲,人們在看蝙蝠俠的時候,都會刻意忽略布魯斯韋恩本尊那富可敵國的財富對於蝙蝠俠形象的實質影響力。說實在的,蝙蝠俠怎麼會沒有超能力?錢就是他的超能力啊!在蝙蝠俠的故事裡,錢就跟魔法一樣。在創作者妙筆生花的敘事之下,蝙蝠俠正是靠他數不盡的家產,才能化不可能為可能,達成一般人無法企及的目標。

不過蝙蝠俠粉絲可沒幾個人會承認這件事。因為大多數粉絲與蝙蝠俠之間的情感認同,容不得社經資本這種東西來攪亂。有些人甚至覺得布魯斯.韋恩坐擁多少家產對蝙蝠俠本身的角色形象來說,根本不起什麼決定性的作用。

但只要稍微抽離一會仔細思考,我們就會發現蝙蝠俠那種在暗夜中飛來飛去,孤身一人對抗邪惡的迷人俠義故事,和執著於打擊犯罪的瘋狂行為,沒有無窮無盡的錢哪辦得到呢?想來「不覺得自己和富豪布魯斯.韋恩有差異,覺得人人人都能變成蝙蝠俠」這點,也說明了美國人長久以來都相信:人只要夠愛錢,夠打拼──就有一天可以有錢到讓別人都討厭你。

這種想法讓人們覺得自己跟蝙蝠俠之間只有一線之隔。就算是世界上最懶散的阿宅,都因此覺得自己只要天天做仰臥起坐,就有一天就可以變成蝙蝠俠;這種想法也是讓蝙蝠俠有別於其他超級英雄的關鍵。比方說:我們能變成超人嗎?不,我們知道自己一輩子都不可能變成超人,因為超人的本質就是一種不可企及的理想,但蝙蝠俠不一樣。

只是蝙蝠俠這種與一般人擁有同樣肉體凡軀的特質,卻也無意間成為讀者身上的惡毒詛咒。我們總是有意無意地拿蝙蝠俠跟自己比較,越是沒辦法變成他,越是想變。我們和蝙蝠俠之間的對比簡直就像健身課程或瘦身食物的廣告一樣,我們是健身前,蝙蝠俠則永遠是健身後的那一張照片。

當然了,除了需要健身課DVD之外,我們和蝙蝠俠之間還有更大的差別。很多粉絲宣稱,自己從蝙蝠俠身上感受到的連結並不是來自於蝙蝠俠與一般人相同的凡人之軀,而是更深入角色、更核心的某種精神特質。那是深植於「蝙蝠俠」這個概念中,基因般不斷被讀者複製、傳續的東西。

喜歡蝙蝠俠的人並不是因為同情布魯斯.韋恩目睹父母死在眼前的悲慘過去才認同他。真正讓他們感動的,是這位富商兒子面對人生鉅變的方法。

或許該這麼說,讓他們感動的是「蝙蝠俠的誓言」。布魯斯.韋恩的誓言第一次出現,是在一九三九年第三十三期的《偵探漫畫》(Detective Comics)。韋恩的身分先是在第二十七期曝光,接著創作者花了七個月,以每月十二頁的篇幅,略嫌輕快地建構起主角的身世。在那一期中,經歷歹徒在面前槍殺雙親的幼年韋恩倚著燭光,說出了他的誓言:

「在我雙親的靈前,我發誓。此生我將窮盡一切追捕罪犯,以慰死去的父母在天之靈。」

這句誓言非常誇張、妄自尊大、過於戲劇化。只有小孩子才會發這種誓。然而誓言的力量,正源自於這種單純、執拗的信念。

少年韋恩在這句誓言中展現了自己的意志、闡明了自己的人生選擇,回應了發生在他身上血淋淋的惡意與不義。更重要的是,韋恩的誓言拯救了他自己,它成為了蝙蝠俠的人生目標,讓他終其一生致力於防止自己遭遇過的慘劇在別人的生命中重演。這項特質讓蝙蝠俠與其他擁抱黑暗之路的角色從此分道揚鑣,他永遠不會淪為狂怒的俘虜,這也是為什麼他的黑暗反而是希望的化身。蝙蝠俠相信自己能讓別人看到改變的可能性。人們看著他,就像看著一個活生生的例子,象徵某種簡單而堅韌,永不動搖的樂觀信念:「Never again。」

永遠不讓慘劇重演。

不過在一九七○年代,由於蝙蝠俠世界的某些變化,他的兒時誓言長出了某種青春期的特質。

在六○年代晚期,亞當.韋斯特在電視劇上呈現的蝙蝠俠,呈現出一種軟弱無害的披風俠客形象,和讀者們在自製同人雜誌《蝙蝠瘋》( Batmania)裡描寫的蝙蝠俠呈現對比。官方漫畫版蝙蝠俠的作者群們,從七○年代初努力到八○年代末,才用作品把大眾心中的蝙蝠俠導回陰鬱黑暗的的原點。甚至可以說,如今我們對蝙蝠俠的想像,都歸功這群作者們對六○年代晚期蝙蝠俠變得陽光的事件的反動。

某些「後蝙蝠瘋年代」的作品改變明顯看得出是作者群的刻意為之。例如讓「神奇小子」羅賓淡出故事,讓蝙蝠俠變回最初孤身一人懲惡的城市義警形象。但另一方面,作者群也讓蝙蝠俠與罪犯間無止盡的戰爭(蝙蝠俠的這個特質倒是一直沒變,即使在最無厘頭的星際版蝙蝠俠裡也有),染上了七○年代最流行的通俗心理學色彩。在通俗心理學的影響下,原本身為重要背景設定的孩童誓言,變成了蝙蝠俠在每次出場時的核心驅力。他的兒時誓言在心中縈繞,成年後依然揮之不去。八○年代的法蘭克.米勒等作者們,更把蝙蝠俠的偏執,放大成某種反社會暴力行為的研究故事。

飛入蝙蝠俠狂熱粉絲的領域

正當蝙蝠俠的行徑越來越像某種強迫症的時候,一群擁戴他的新狂熱讀者出現了。這些讀者長年躲在流行文化的陰暗角落,潛心研究只有少數人才懂的小眾興趣。他們保持低調、不張揚,躲開世人充滿批判性的好奇目光。

他們自稱為該領域的「粉絲」、「專家」、「御宅族」。不過對於其他人而言,這些人就是:「蝙蝠宅」。

蝙蝠宅就像其他宅人,大多花上幾十年的時間,把自己的個人認同鍛造在某些極為專業的興趣上,例如漫畫、電腦、電子遊戲、科幻作品、龍與地下城等等。這些阿宅們之所以能潛心鑽研,與其說動力來自他們鑽研的事物,倒不如說來自於能以生命鑽研某件事物的激情本身。這種熱情可以讓他們將同好的稱讚拒於門外,滿心歡喜地將生命中投入自己的愛好。

網際網路的誕生,讓狂熱的宅宅們能在網上彼此分享各自的熱情,進一步支持他們維繫熱情的動力。短短的幾年之後,宅文化便衝出了被忽視的角落,取代了許多主流文化,成為我們每天所看所聽,彼此談論的東西。

上述講到的「宅式狂熱」正是蝙蝠俠受人景仰歡迎的原因。他擁有強迫症一般的行動模式,簡直就是全世界最極端的阿宅,讓幾十萬名「正常」的讀者因為蝙蝠俠專心致志的精神,而愛上了自己原本排斥鄙夷的文化樣態。漫畫裡、電視上、電影裡一次次出現的蝙蝠俠,成為了蝙蝠宅們的精神養料;無論蝙蝠俠的執迷行徑是因為崇高的理想,或者只是走不出自己的心理陰影,他的兒時誓言都激盪著我們的心,激盪著鐵桿粉絲、電影迷的心。比起粉絲們聲稱讓蝙蝠俠受歡迎的「可連結性」,蝙蝠俠的誓言才是這個角色讓人心有所感的核心機制。

動漫展的故事

時間是二○一三年七月,地點是加州聖地牙哥的國際動漫博覽會(Comic-Con)。

四十五歲的我站在人龍裡,排隊等著買蝙蝠車玩具,但我並不孤單。在會議樓層的二三○○區有歐美知名的玩具販售商「娛樂星球」(Entertainment Earth)的攤位。隊伍從最靠近攤位的地方開始排,沿著整個用餐區繞了整整兩圈。用餐區裡四散著一個個家庭,各自聚成小圈無精打采地吃著超難吃的披薩。他們把藍色的厚坐墊鋪在地上,使得坐墊以用餐區為中心往兩端延伸,把至少十二排走道寬的展場空間狠狠切成兩半。那些藍色坐墊一路穿過小出版社區 (那邊有個穿著天鵝絨上衣的鬍子大漢,小心翼翼地看著我們這些排隊客),再穿過「網際出版」(Webcomic)所在的區塊,連接到地平線彼端一一○○區那人氣蒸騰的心臟部位。一一○○區的深處有龍,有地下城,我猜大概也會有法師跟聖騎士:畢竟那邊是桌上遊戲的地盤。

我已經在隊伍裡排了四、五分鐘,完全沒感覺到時光流逝,但我知道還得再排一整個小時;我知道,在終於排到我買的那一刻,我會興高采烈地扔下六十美金,拿走眼前的「動漫展限定商品」:小小一塊擠成蝙蝠車形狀的塑膠玩具,那是六○年代晚期電視劇版本的經典款。

我跟很多同年齡的阿宅一樣,和蝙蝠俠的第一次相遇並不是因為他的漫畫,而是因為電視劇。對我而言,最初的蝙蝠俠就是出現在每天下午三點半的那個,只需要緊盯二九頻道,它會重播。

我六歲就把費城每一個電視台的節目表背得滾瓜爛熟。當其他小鬼把放學時間虛擲在太陽下滿身大汗跑來跑去的時候,我會回家,打開電視機一路蹲到晚餐時分,像搞保險箱的小偷一樣把特高頻天線(UHF)的調頻轉盤左右來回轉來轉去……蜘蛛人在第十七台,融岩大使 在第四十八台,然後每天三點半一定要準時轉到第二十九台:千萬不能錯過蝙蝠俠。

蝙蝠俠的電視劇吸引完全不同的兩群人。小朋友喜歡鮮豔的配色、打鬥的場面和角色們大膽的行動。而大人喜歡的,反而是片中那些愚蠢無聊的演出,諸如什麼「看那神聖無價的伊特魯里亞頭巾(Etruscan Snoods)」之類的蠢話。但對我們這些動漫宅來說,蝙蝠俠絕對不只如此。因為在成長過程中,蝙蝠俠對我們的意義產生了一些變化;我們覺得青春期的漫漫長夜黏膩難耐,而小時候對於電視版蝙蝠俠的熱愛,在這段時期也逐漸轉為厭惡。「蝙蝠俠才不是這樣的啦!」我們開始堅持蝙蝠俠應該是個嚴肅難搞的硬漢,不是電視裡那副輕鬆的怪樣子。

過去三十年中,美式的超級英雄彷彿都陷入了一種永遠長不大的青春期魔咒。無論是作者還是粉絲,都不懷好意地說:「人們應該用更嚴肅的眼光去詮釋身邊這些原本用來哄小孩的緊身衣怪人。」而所謂嚴肅的眼光,意思是人們希望這些角色能夠呈現出不苟言笑、充滿虛無主義的那面:人們希望看到硬漢超級英雄。

這種愚蠢的「要求超級英雄應該要是硬漢」是蝙蝠俠和蝙蝠粉絲開始起頭的,而目前看來,蝙蝠俠和粉絲們可能在不久之後也會擔起責任,把這風潮結束掉。

讓我們時間線拉回現在:我正排著隊,排在永無止盡的隊伍裡,希望自己因為如願買到一台小小的蝙蝠車而快樂。我之所以甘願等在這長長對伍後,當然有一部分是因為排隊本來就是動漫展的醍醐味之一,但真的要說起來,主要還是因為自己其實深深愛著六○年代輕鬆的蝙蝠俠電視劇吧!

那種愛並不只是懷舊而已。我知道很多很多宅文化都是發芽於懷舊感,但真正讓我愛上這部作品的,是電視版蝙蝠俠內涵的反抗意義。光是亞當.韋斯特飾演的蝙蝠俠出現在我們眼前,就已經以一種輕鬆而有效的方式否定了那些認為蝙蝠俠一定只能嚴肅陰鬱,一定得當個硬漢的說法。

這也是為什麼當看到動漫展塞滿一九六六年電視版蝙蝠俠的玩具和周邊商品時,我真的很開心。畢竟近幾十年來,DC(DC Comics)官方一直都對電視版避之不及,那怕只是承認它存在過的一丁點痕跡也不願意。再來看看排隊的人吧!排在我前面的一群年輕人想買的不是蝙蝠車,是某個我叫不出名字的機器人公仔。不過我在他們聊天的聲音裡聽出了某些我輩中人才會有的衝動,以及我輩中人才會用的詞彙。例如他們講到「上等」(superior)這個字的時候,尾音的「ㄦ」會清楚得很詭異,這種念法是美漫宅式發音的特色。我發現當他們講到那些跟怪獸對戰的機器人,談到出自己最愛的角色以及最愛的場景時,他們的臉煥發著光彩。我也曾在別的地方看到那樣的光彩,在跟蝙蝠俠粉絲朋友吃晚餐聊天,聽他講那些「我們要怎樣變成蝙蝠俠」的奇思怪想時,我朋友臉上迸出的亮光就跟他們一模一樣。這些年輕人和我的朋友穿著不一樣的衣服,有著不同的樣貌,但卻共享著相同的熱情。我想,這肯定就是動漫展的意義吧!在動漫展裡有太多太多的人,乍看之下都不一樣,卻擁有相同的火熱核心。

於是我們成為了狂熱粉絲

不是只有像我這麼宅的人才會狂愛蝙蝠俠這類作品。蝙蝠俠所在的文化脈絡已經和以前不同了,近幾十年來,公開地展露自己「技術宅」的特質,已經逐漸成了件很自然的事。這麼說好了,世界上有好幾百萬人的生活模式和我們這些狂熱宅粉一樣:如果我們愛上某個東西,就會愛得深入骨髓。

當然,個人興趣和宅文化還是不太一樣。興趣是會被人們一直小心翼翼地藏在不為人知角落裡的 。在這邊我要討論的並不是個人。

在我們這個時代,各式各樣的小眾興趣因為網路的興起得以嶄露頭角。在網路上,有幾百萬個「美食部落客」、「政治評論家」、「葡萄酒狂人」、「音樂發燒友」,大家都用各自的愛好來稱呼自己。我覺得這些稱號背後暗藏著某種誤解,因為最重要的並不是我們癡迷什麼東西,而是我們分享出來的熱情。我們的心中有一股自然而然的美妙衝動,總是在自己都沒發現的時候,就讓人心甘情願地付出一切。

這種激情存在已久,但在當代文化中,這是它第一次變得如此明顯、隨處可見。我和動漫展場裡的一對聖地牙哥當地情侶聊了一下。對他們而言,動漫展不是什麼宅宅一生一定得朝聖一次的聖地,而是自從懂事以來就每年都會去的家庭出遊景點。去動漫展是他們生活的一部分,他們看動漫展的態度就像紐奧良人看狂歡節 (Mardi Gras),或者費城人看新年的化裝遊行(Mummers Parade)一樣。

喜劇演員史考特.奧克曼(Scott Aukerman)也和這對夫妻一樣。他是加州橘郡人,逛動漫展逛了幾十年。我拿了一個今年逢人就問的問題去問他:「所謂的宅文化正在當代逐漸普及,你對此有什麼看法?」

在問他之前,我已經累積了來自不同人的大量不同答案。如所預料的是,每個人的答案都會顯露出他們對整件事的看法。

如果是漫畫迷,就會說這個世界上終於有更多人發現了漫畫的魅力。原本漫畫的呈現形式讓某些人不得其門而入,但當代的影視特效技術可以輕易地在螢幕上呈現漫畫的衝擊力,如今每個人都能看到漫畫的角色、情節能夠給人怎樣的驚奇與歡樂。

對許多我訪問過的動漫粉絲來說,動漫展只不過是全家出遊的一種類別。那些帶著小孩一起做全套COSPLAY的家長,從小就在宅宅爸媽的薰陶下長大,只要是能讓全家人一起玩的東西,他們都會喜歡。這件事對很多家庭其實都一樣,差別只在於我們家靠的是UNO牌,他們家靠的是喬斯.溫登 (Joss Whedon)的《螢火蟲》(Firefly)劇集,如此而已。

很多部落客跟我說,宅文化的改變來自於網路。在網路存在之前,宅宅們只是各自鑽研自己喜歡的東西,但某一天,他們在討論區和網站上發現有很多和自己一樣的人,便從此加入了網路社群。社群接納每個人,把每個人的宅氣質連結在一起,他們於是從此找到了歸屬之地。

這些回答我問題的人給的答案雖然不同,但都同樣正確。各種彼此交疊的不同因子,是文化得以成長茁壯的養料。然而,之前提到的喜劇演員史考特.奧克曼卻用了更寬廣的社會政治視角,去思考宅文化興起的脈絡。「在歷史上,我們是第一批不需要照著人生腳本走才能活下去的人。」奧克曼回答問題的語氣,彷彿他說的是已然確知的事實,「我們這代人的生命裡沒有什麼非做不可、關乎生死存亡的事情,於是我們把多出來的時間精力,全都灌進了電視節目和漫畫之中。」

根據他直截了當的理論來看,我們是「最廢的一代」。在動漫展的最後幾天,我看著攤位上那些花俏的便宜貨,思考著我那對在大蕭條時期從威爾斯移民過來,倔強得要命的爺爺奶奶,有沒有可能在這些稍縱即逝的商品中得到快樂?然後我發現,奧克曼的說法也許最接近現實。

那天晚上我想起了我那死去的老爸諾曼.強生(Norman Johnson)。在他還小的時候,他會等著運煤的列車經過,然後看看鐵軌邊有沒有掉出來的煤屑,只要能撿到幾塊,晚上家裡可以升火取暖了。

我看到老諾曼的鬼魂漂浮在旅館的床腳旁,滿腹怒火地瞪著我枕邊的床頭櫃,無法相信他四十五歲的兒子大老遠跑來這裡,竟然只是為了買一台玩具蝙蝠車。

蝙蝠俠與宅文化

在七十多年的歷史當中,「蝙蝠俠」這個概念,曾經以各式各樣的形象呈現在我們眼前。在最初設計的時候,蝙蝠俠不但會開槍,甚至還會殺人,用現在的角度來看根本只是個躲在暗處懲兇的冒牌版「魅影奇俠」 (The Shadow)而已。隨著系列作品不斷地演進,這個角色擁有過時空穿梭的能力、當過大眾藝術裡的寵兒,也曾像高級間諜一樣在各國遊走。到了我們的時代,他變成了一個犯罪學專家、全身掛滿高科技設備的忍者,冷酷無情地潛藏在都會的暗夜之中。

不過上述這些單一形象沒有哪個可以呈現蝙蝠俠的全貌。蝙蝠俠的概念承載了太多各種不同的意義,有些意義甚至彼此互不相容。打從誕生的那一刻起,「蝙蝠俠」就乘載了我們的恐懼、偏見、道德責任。我們希望他長成什麼模樣,他在我們心中就是什麼模樣。

除了都穿著一套蝙蝠緊身衣以外,蝙蝠俠的詮釋可能性無窮無盡。這樣的可能性讓許多作者嘗試為蝙蝠俠塑造新形象,讓他從漫畫與次文化的黑街走出來,擺脫科技宅的身分,踏入一般大眾文化。克里斯汀.貝爾(Christian Bale)飾演的蝙蝠俠 不像以前那樣寂靜沉穩,而在銀幕前聲嘶力竭,滿腹怒火地高聲警告罪犯。有趣的是,每個人在看這位新任蝙蝠俠的時候,都會知道他和六○年代電視劇中亞當.韋斯特 (Adam West)的蝙蝠俠是同一個角色,當時,當阿哥哥舞曲響起,亞當.韋斯特版本的蝙蝠俠可是會直接把手指擺在眼睛旁做出勝利手勢,對著鏡頭像流行舞者一樣搖曳生姿。

蝙蝠俠的諸多形象彼此衝突,但全都同樣真實。每隔三十年,蝙蝠俠的形象就會由黑暗轉向光亮,再由光亮轉回黑暗。在七十七年(計算至二○一六,本書英文版出版年)的歷史中,蝙蝠俠曾經兩度變成童軍營團長一般的陽光樣貌,然後又兩度在死忠粉絲的抗議之下,回復嚴肅陰暗的樣子。對於完全正統派的蝙蝠迷而言,「蝙蝠俠」必須是漆黑的、陰鬱的、全身漲滿賁張的肌肉。除此之外的版本全都是廉價的假貨,缺乏可信度,甚至「看起來太gay」。由亞當.韋斯特主演的蝙蝠俠電視劇一季播畢,結束於一九六九年;隔年,丹尼.歐尼爾和尼爾.亞當斯兩位作者共同操刀,開始了第二世代的蝙蝠俠漫畫。喬.舒瑪克在九○年代中期拍攝了兩部電影版蝙蝠俠,結束了第二世代。十年之後蝙蝠俠熱潮再起,這才變成了現在我們熟知的克里斯托弗.諾蘭 (Christopher Nolan)版本蝙蝠俠電影 。

不過大部分的粉絲其實不太在意這些蝙蝠俠形象的變化軌跡。因為在大眾文化中,混搭才是重點。

對大多數的人而言,從來就沒有所謂的「一個」蝙蝠俠,他不是單一的固定形象,而是各種不同的詮釋版本彼此相疊的結果。蝙蝠俠只要遵守觀眾在意的幾個核心設定就好:故事發生在高譚市、主角是企業鉅子布魯斯.韋恩(Bruce Wayne),父母在他很小的時候雙亡,他化身蝙蝠俠時要穿著蝙蝠裝出動,還有一個神秘的蝙蝠洞基地。至於這些設定結合之後,是要變成黑色犯罪電影、哥德式情境劇、小男孩的少年成長故事、間諜驚悚片、歡樂的武打戲,還是設定鬆散的軟科幻,其實都無關緊要。蝙蝠俠長年不墜的人氣,正源自於他角色千變萬化的可塑性 (當然,還有跨國娛樂媒體的超強營銷技術)。

蝙蝠俠這位超級英雄的特長,正在於他的「連結性」(relatability):能與各式各樣的事物產生連結的能力。

「連結性」的迷思

「我喜歡的英雄,就是蝙蝠俠這種型的。」我在跟一個漫畫迷老友聊這本書的計劃的時候,他開頭就給我這句話。「蝙蝠俠擁有的不是超能力,而是勇氣。蝙蝠俠是普通人,所以他跟每個人都有連結。」

這種話你很容易在超級英雄粉絲之間聽到。那時候我跟朋友坐在餐廳裡,餐點剛到。「我們都可能變成蝙蝠俠。」他指著他眼前的法式吐司,然後指著我的那份,「無論是你,還是我,都一樣。」

他邊吃邊講,吐司都快沾到桌上的奶昔裡面。

不過有一件事我們都忘了:我們其實不可能真的變成蝙蝠俠。

只是我們都相信自己可以。不管是鐵桿阿宅還是一般粉絲,人們在看蝙蝠俠的時候,都會刻意忽略布魯斯韋恩本尊那富可敵國的財富對於蝙蝠俠形象的實質影響力。說實在的,蝙蝠俠怎麼會沒有超能力?錢就是他的超能力啊!在蝙蝠俠的故事裡,錢就跟魔法一樣。在創作者妙筆生花的敘事之下,蝙蝠俠正是靠他數不盡的家產,才能化不可能為可能,達成一般人無法企及的目標。

不過蝙蝠俠粉絲可沒幾個人會承認這件事。因為大多數粉絲與蝙蝠俠之間的情感認同,容不得社經資本這種東西來攪亂。有些人甚至覺得布魯斯.韋恩坐擁多少家產對蝙蝠俠本身的角色形象來說,根本不起什麼決定性的作用。

但只要稍微抽離一會仔細思考,我們就會發現蝙蝠俠那種在暗夜中飛來飛去,孤身一人對抗邪惡的迷人俠義故事,和執著於打擊犯罪的瘋狂行為,沒有無窮無盡的錢哪辦得到呢?想來「不覺得自己和富豪布魯斯.韋恩有差異,覺得人人人都能變成蝙蝠俠」這點,也說明了美國人長久以來都相信:人只要夠愛錢,夠打拼──就有一天可以有錢到讓別人都討厭你。

這種想法讓人們覺得自己跟蝙蝠俠之間只有一線之隔。就算是世界上最懶散的阿宅,都因此覺得自己只要天天做仰臥起坐,就有一天就可以變成蝙蝠俠;這種想法也是讓蝙蝠俠有別於其他超級英雄的關鍵。比方說:我們能變成超人嗎?不,我們知道自己一輩子都不可能變成超人,因為超人的本質就是一種不可企及的理想,但蝙蝠俠不一樣。

只是蝙蝠俠這種與一般人擁有同樣肉體凡軀的特質,卻也無意間成為讀者身上的惡毒詛咒。我們總是有意無意地拿蝙蝠俠跟自己比較,越是沒辦法變成他,越是想變。我們和蝙蝠俠之間的對比簡直就像健身課程或瘦身食物的廣告一樣,我們是健身前,蝙蝠俠則永遠是健身後的那一張照片。

當然了,除了需要健身課DVD之外,我們和蝙蝠俠之間還有更大的差別。很多粉絲宣稱,自己從蝙蝠俠身上感受到的連結並不是來自於蝙蝠俠與一般人相同的凡人之軀,而是更深入角色、更核心的某種精神特質。那是深植於「蝙蝠俠」這個概念中,基因般不斷被讀者複製、傳續的東西。

喜歡蝙蝠俠的人並不是因為同情布魯斯.韋恩目睹父母死在眼前的悲慘過去才認同他。真正讓他們感動的,是這位富商兒子面對人生鉅變的方法。

或許該這麼說,讓他們感動的是「蝙蝠俠的誓言」。布魯斯.韋恩的誓言第一次出現,是在一九三九年第三十三期的《偵探漫畫》(Detective Comics)。韋恩的身分先是在第二十七期曝光,接著創作者花了七個月,以每月十二頁的篇幅,略嫌輕快地建構起主角的身世。在那一期中,經歷歹徒在面前槍殺雙親的幼年韋恩倚著燭光,說出了他的誓言:

「在我雙親的靈前,我發誓。此生我將窮盡一切追捕罪犯,以慰死去的父母在天之靈。」

這句誓言非常誇張、妄自尊大、過於戲劇化。只有小孩子才會發這種誓。然而誓言的力量,正源自於這種單純、執拗的信念。

少年韋恩在這句誓言中展現了自己的意志、闡明了自己的人生選擇,回應了發生在他身上血淋淋的惡意與不義。更重要的是,韋恩的誓言拯救了他自己,它成為了蝙蝠俠的人生目標,讓他終其一生致力於防止自己遭遇過的慘劇在別人的生命中重演。這項特質讓蝙蝠俠與其他擁抱黑暗之路的角色從此分道揚鑣,他永遠不會淪為狂怒的俘虜,這也是為什麼他的黑暗反而是希望的化身。蝙蝠俠相信自己能讓別人看到改變的可能性。人們看著他,就像看著一個活生生的例子,象徵某種簡單而堅韌,永不動搖的樂觀信念:「Never again。」

永遠不讓慘劇重演。

不過在一九七○年代,由於蝙蝠俠世界的某些變化,他的兒時誓言長出了某種青春期的特質。

在六○年代晚期,亞當.韋斯特在電視劇上呈現的蝙蝠俠,呈現出一種軟弱無害的披風俠客形象,和讀者們在自製同人雜誌《蝙蝠瘋》( Batmania)裡描寫的蝙蝠俠呈現對比。官方漫畫版蝙蝠俠的作者群們,從七○年代初努力到八○年代末,才用作品把大眾心中的蝙蝠俠導回陰鬱黑暗的的原點。甚至可以說,如今我們對蝙蝠俠的想像,都歸功這群作者們對六○年代晚期蝙蝠俠變得陽光的事件的反動。

某些「後蝙蝠瘋年代」的作品改變明顯看得出是作者群的刻意為之。例如讓「神奇小子」羅賓淡出故事,讓蝙蝠俠變回最初孤身一人懲惡的城市義警形象。但另一方面,作者群也讓蝙蝠俠與罪犯間無止盡的戰爭(蝙蝠俠的這個特質倒是一直沒變,即使在最無厘頭的星際版蝙蝠俠裡也有),染上了七○年代最流行的通俗心理學色彩。在通俗心理學的影響下,原本身為重要背景設定的孩童誓言,變成了蝙蝠俠在每次出場時的核心驅力。他的兒時誓言在心中縈繞,成年後依然揮之不去。八○年代的法蘭克.米勒等作者們,更把蝙蝠俠的偏執,放大成某種反社會暴力行為的研究故事。

飛入蝙蝠俠狂熱粉絲的領域

正當蝙蝠俠的行徑越來越像某種強迫症的時候,一群擁戴他的新狂熱讀者出現了。這些讀者長年躲在流行文化的陰暗角落,潛心研究只有少數人才懂的小眾興趣。他們保持低調、不張揚,躲開世人充滿批判性的好奇目光。

他們自稱為該領域的「粉絲」、「專家」、「御宅族」。不過對於其他人而言,這些人就是:「蝙蝠宅」。

蝙蝠宅就像其他宅人,大多花上幾十年的時間,把自己的個人認同鍛造在某些極為專業的興趣上,例如漫畫、電腦、電子遊戲、科幻作品、龍與地下城等等。這些阿宅們之所以能潛心鑽研,與其說動力來自他們鑽研的事物,倒不如說來自於能以生命鑽研某件事物的激情本身。這種熱情可以讓他們將同好的稱讚拒於門外,滿心歡喜地將生命中投入自己的愛好。

網際網路的誕生,讓狂熱的宅宅們能在網上彼此分享各自的熱情,進一步支持他們維繫熱情的動力。短短的幾年之後,宅文化便衝出了被忽視的角落,取代了許多主流文化,成為我們每天所看所聽,彼此談論的東西。

上述講到的「宅式狂熱」正是蝙蝠俠受人景仰歡迎的原因。他擁有強迫症一般的行動模式,簡直就是全世界最極端的阿宅,讓幾十萬名「正常」的讀者因為蝙蝠俠專心致志的精神,而愛上了自己原本排斥鄙夷的文化樣態。漫畫裡、電視上、電影裡一次次出現的蝙蝠俠,成為了蝙蝠宅們的精神養料;無論蝙蝠俠的執迷行徑是因為崇高的理想,或者只是走不出自己的心理陰影,他的兒時誓言都激盪著我們的心,激盪著鐵桿粉絲、電影迷的心。比起粉絲們聲稱讓蝙蝠俠受歡迎的「可連結性」,蝙蝠俠的誓言才是這個角色讓人心有所感的核心機制。

動漫展的故事

時間是二○一三年七月,地點是加州聖地牙哥的國際動漫博覽會(Comic-Con)。

四十五歲的我站在人龍裡,排隊等著買蝙蝠車玩具,但我並不孤單。在會議樓層的二三○○區有歐美知名的玩具販售商「娛樂星球」(Entertainment Earth)的攤位。隊伍從最靠近攤位的地方開始排,沿著整個用餐區繞了整整兩圈。用餐區裡四散著一個個家庭,各自聚成小圈無精打采地吃著超難吃的披薩。他們把藍色的厚坐墊鋪在地上,使得坐墊以用餐區為中心往兩端延伸,把至少十二排走道寬的展場空間狠狠切成兩半。那些藍色坐墊一路穿過小出版社區 (那邊有個穿著天鵝絨上衣的鬍子大漢,小心翼翼地看著我們這些排隊客),再穿過「網際出版」(Webcomic)所在的區塊,連接到地平線彼端一一○○區那人氣蒸騰的心臟部位。一一○○區的深處有龍,有地下城,我猜大概也會有法師跟聖騎士:畢竟那邊是桌上遊戲的地盤。

我已經在隊伍裡排了四、五分鐘,完全沒感覺到時光流逝,但我知道還得再排一整個小時;我知道,在終於排到我買的那一刻,我會興高采烈地扔下六十美金,拿走眼前的「動漫展限定商品」:小小一塊擠成蝙蝠車形狀的塑膠玩具,那是六○年代晚期電視劇版本的經典款。

我跟很多同年齡的阿宅一樣,和蝙蝠俠的第一次相遇並不是因為他的漫畫,而是因為電視劇。對我而言,最初的蝙蝠俠就是出現在每天下午三點半的那個,只需要緊盯二九頻道,它會重播。

我六歲就把費城每一個電視台的節目表背得滾瓜爛熟。當其他小鬼把放學時間虛擲在太陽下滿身大汗跑來跑去的時候,我會回家,打開電視機一路蹲到晚餐時分,像搞保險箱的小偷一樣把特高頻天線(UHF)的調頻轉盤左右來回轉來轉去……蜘蛛人在第十七台,融岩大使 在第四十八台,然後每天三點半一定要準時轉到第二十九台:千萬不能錯過蝙蝠俠。

蝙蝠俠的電視劇吸引完全不同的兩群人。小朋友喜歡鮮豔的配色、打鬥的場面和角色們大膽的行動。而大人喜歡的,反而是片中那些愚蠢無聊的演出,諸如什麼「看那神聖無價的伊特魯里亞頭巾(Etruscan Snoods)」之類的蠢話。但對我們這些動漫宅來說,蝙蝠俠絕對不只如此。因為在成長過程中,蝙蝠俠對我們的意義產生了一些變化;我們覺得青春期的漫漫長夜黏膩難耐,而小時候對於電視版蝙蝠俠的熱愛,在這段時期也逐漸轉為厭惡。「蝙蝠俠才不是這樣的啦!」我們開始堅持蝙蝠俠應該是個嚴肅難搞的硬漢,不是電視裡那副輕鬆的怪樣子。

過去三十年中,美式的超級英雄彷彿都陷入了一種永遠長不大的青春期魔咒。無論是作者還是粉絲,都不懷好意地說:「人們應該用更嚴肅的眼光去詮釋身邊這些原本用來哄小孩的緊身衣怪人。」而所謂嚴肅的眼光,意思是人們希望這些角色能夠呈現出不苟言笑、充滿虛無主義的那面:人們希望看到硬漢超級英雄。

這種愚蠢的「要求超級英雄應該要是硬漢」是蝙蝠俠和蝙蝠粉絲開始起頭的,而目前看來,蝙蝠俠和粉絲們可能在不久之後也會擔起責任,把這風潮結束掉。

讓我們時間線拉回現在:我正排著隊,排在永無止盡的隊伍裡,希望自己因為如願買到一台小小的蝙蝠車而快樂。我之所以甘願等在這長長對伍後,當然有一部分是因為排隊本來就是動漫展的醍醐味之一,但真的要說起來,主要還是因為自己其實深深愛著六○年代輕鬆的蝙蝠俠電視劇吧!

那種愛並不只是懷舊而已。我知道很多很多宅文化都是發芽於懷舊感,但真正讓我愛上這部作品的,是電視版蝙蝠俠內涵的反抗意義。光是亞當.韋斯特飾演的蝙蝠俠出現在我們眼前,就已經以一種輕鬆而有效的方式否定了那些認為蝙蝠俠一定只能嚴肅陰鬱,一定得當個硬漢的說法。

這也是為什麼當看到動漫展塞滿一九六六年電視版蝙蝠俠的玩具和周邊商品時,我真的很開心。畢竟近幾十年來,DC(DC Comics)官方一直都對電視版避之不及,那怕只是承認它存在過的一丁點痕跡也不願意。再來看看排隊的人吧!排在我前面的一群年輕人想買的不是蝙蝠車,是某個我叫不出名字的機器人公仔。不過我在他們聊天的聲音裡聽出了某些我輩中人才會有的衝動,以及我輩中人才會用的詞彙。例如他們講到「上等」(superior)這個字的時候,尾音的「ㄦ」會清楚得很詭異,這種念法是美漫宅式發音的特色。我發現當他們講到那些跟怪獸對戰的機器人,談到出自己最愛的角色以及最愛的場景時,他們的臉煥發著光彩。我也曾在別的地方看到那樣的光彩,在跟蝙蝠俠粉絲朋友吃晚餐聊天,聽他講那些「我們要怎樣變成蝙蝠俠」的奇思怪想時,我朋友臉上迸出的亮光就跟他們一模一樣。這些年輕人和我的朋友穿著不一樣的衣服,有著不同的樣貌,但卻共享著相同的熱情。我想,這肯定就是動漫展的意義吧!在動漫展裡有太多太多的人,乍看之下都不一樣,卻擁有相同的火熱核心。

於是我們成為了狂熱粉絲

不是只有像我這麼宅的人才會狂愛蝙蝠俠這類作品。蝙蝠俠所在的文化脈絡已經和以前不同了,近幾十年來,公開地展露自己「技術宅」的特質,已經逐漸成了件很自然的事。這麼說好了,世界上有好幾百萬人的生活模式和我們這些狂熱宅粉一樣:如果我們愛上某個東西,就會愛得深入骨髓。

當然,個人興趣和宅文化還是不太一樣。興趣是會被人們一直小心翼翼地藏在不為人知角落裡的 。在這邊我要討論的並不是個人。

在我們這個時代,各式各樣的小眾興趣因為網路的興起得以嶄露頭角。在網路上,有幾百萬個「美食部落客」、「政治評論家」、「葡萄酒狂人」、「音樂發燒友」,大家都用各自的愛好來稱呼自己。我覺得這些稱號背後暗藏著某種誤解,因為最重要的並不是我們癡迷什麼東西,而是我們分享出來的熱情。我們的心中有一股自然而然的美妙衝動,總是在自己都沒發現的時候,就讓人心甘情願地付出一切。

這種激情存在已久,但在當代文化中,這是它第一次變得如此明顯、隨處可見。我和動漫展場裡的一對聖地牙哥當地情侶聊了一下。對他們而言,動漫展不是什麼宅宅一生一定得朝聖一次的聖地,而是自從懂事以來就每年都會去的家庭出遊景點。去動漫展是他們生活的一部分,他們看動漫展的態度就像紐奧良人看狂歡節 (Mardi Gras),或者費城人看新年的化裝遊行(Mummers Parade)一樣。

喜劇演員史考特.奧克曼(Scott Aukerman)也和這對夫妻一樣。他是加州橘郡人,逛動漫展逛了幾十年。我拿了一個今年逢人就問的問題去問他:「所謂的宅文化正在當代逐漸普及,你對此有什麼看法?」

在問他之前,我已經累積了來自不同人的大量不同答案。如所預料的是,每個人的答案都會顯露出他們對整件事的看法。

如果是漫畫迷,就會說這個世界上終於有更多人發現了漫畫的魅力。原本漫畫的呈現形式讓某些人不得其門而入,但當代的影視特效技術可以輕易地在螢幕上呈現漫畫的衝擊力,如今每個人都能看到漫畫的角色、情節能夠給人怎樣的驚奇與歡樂。

對許多我訪問過的動漫粉絲來說,動漫展只不過是全家出遊的一種類別。那些帶著小孩一起做全套COSPLAY的家長,從小就在宅宅爸媽的薰陶下長大,只要是能讓全家人一起玩的東西,他們都會喜歡。這件事對很多家庭其實都一樣,差別只在於我們家靠的是UNO牌,他們家靠的是喬斯.溫登 (Joss Whedon)的《螢火蟲》(Firefly)劇集,如此而已。

很多部落客跟我說,宅文化的改變來自於網路。在網路存在之前,宅宅們只是各自鑽研自己喜歡的東西,但某一天,他們在討論區和網站上發現有很多和自己一樣的人,便從此加入了網路社群。社群接納每個人,把每個人的宅氣質連結在一起,他們於是從此找到了歸屬之地。

這些回答我問題的人給的答案雖然不同,但都同樣正確。各種彼此交疊的不同因子,是文化得以成長茁壯的養料。然而,之前提到的喜劇演員史考特.奧克曼卻用了更寬廣的社會政治視角,去思考宅文化興起的脈絡。「在歷史上,我們是第一批不需要照著人生腳本走才能活下去的人。」奧克曼回答問題的語氣,彷彿他說的是已然確知的事實,「我們這代人的生命裡沒有什麼非做不可、關乎生死存亡的事情,於是我們把多出來的時間精力,全都灌進了電視節目和漫畫之中。」

根據他直截了當的理論來看,我們是「最廢的一代」。在動漫展的最後幾天,我看著攤位上那些花俏的便宜貨,思考著我那對在大蕭條時期從威爾斯移民過來,倔強得要命的爺爺奶奶,有沒有可能在這些稍縱即逝的商品中得到快樂?然後我發現,奧克曼的說法也許最接近現實。

那天晚上我想起了我那死去的老爸諾曼.強生(Norman Johnson)。在他還小的時候,他會等著運煤的列車經過,然後看看鐵軌邊有沒有掉出來的煤屑,只要能撿到幾塊,晚上家裡可以升火取暖了。

我看到老諾曼的鬼魂漂浮在旅館的床腳旁,滿腹怒火地瞪著我枕邊的床頭櫃,無法相信他四十五歲的兒子大老遠跑來這裡,竟然只是為了買一台玩具蝙蝠車。