〈自畫像〉—梵谷

梵谷納粹德國於一九四○年佔領巴黎,旋即將三色旗從艾菲爾鐵塔上扯了下來,

旁若無人的蹂躪侵略就此拉開帷幕。

打算在林茲建設世界最大規模的領袖美術館的希特勒一手扶植羅森堡特別任務小組,仿照拿破崙當年的行徑,對藝術品開始了大規模的沒收、掠奪。

「 將軍之夜」 (The Night of the Generals , 導演安納多. 李維克(Anat ol eLitvak),一九六六年攝製是一部以這一黑暗時期為背景講述納粹歷史的電影佳作。

該片將現實的事件與虛構的妓女連環謀殺案巧妙交織在一起,故事的後半段是這樣的

一九四三年的巴黎,戰況惡化。深受元首信賴的將軍從華沙調任至此。原本在此任職的將軍們陷入焦慮之中, 此時他們正密謀暗殺希特勒 -- 這正是著名「女武神」行動,又稱「華爾奇麗雅」行動,唯恐準備已久的機密行動會在新同僚面前露出馬腳。於是他們強行給剛剛上任的將軍放了假,還以巴黎觀光為名為他配上了一個喜歡藝術的勤務官。將軍雖然不情願,但還是在勤務官的引導下遊覽了巴黎街道、參觀了博物館。

這一時期博物館已經停止對外開放,各方正忙於瓜分戰利品,只有身份特殊的高官才有資格入內。然而對繪畫毫無興趣的將軍面對眼前成百上千的藝術珍品只覺得百無聊賴。他不但對布雪【沐浴後的月神黛安娜】Diana Leaving the Bath 一類洋溢著春情暖意的裸女畫興致不高,走到近代繪畫展區後,更是對這些作品嗤之以鼻:這就是所謂的頹廢藝術啊,呵呵。無論是羅特列克、高更Gauguin,還是塞尚、雷諾瓦,勤務官的講解對將軍而言徹底淪為了耳邊風,他像看到了一堵白牆似的快速走過掛滿印象派名作的博物館牆壁。到最後,勤務官只是機械性地為長官念著畫家的名字和作品標題,雙方都想迅速結束這段痛苦的參觀。

然而不經意間,勤務官發現將軍在某幅肖像畫前,宛如腳下生根了般一動也不動。他想出聲詢問將軍發生了什麼事,可終究沒把話問出口,因為眼前的氣氛似乎容不得有人多說一句。將軍並不是不想從畫前走開,而是想走也走不了。他彷彿中了畫作的咒縛,額頭上淌下了大滴大滴的汗珠,一雙瞪大了的眼睛連眨也不眨,全身像得了瘧疾似的抽動起來。肖像畫與他自己好似共鳴的音叉般發出尖銳的迴響,整個人似乎立即就要被那身心扭曲的痛苦折磨得昏倒在地。而事實上,將軍的身體在肖像畫前劇烈顫抖,勤務官則反射性地伸手打算扶住他。就在此時,將軍終於回過神來,對著向自己伸出手的勤務官勃然大怒:別碰我!然後彷彿什麼都沒有發生過似的邁步向前。

次日清早,將軍再次喚來勤務官,告訴他自己今天打算再休息一天去看畫。從將軍的口氣來看,他似乎已經把前一天的遭遇忘得一乾二淨了。勤務官強忍住驚詫的表情,也把無數疑問吞進了肚裡,默不作聲地踏上了與昨日同樣的行程,把將軍再次帶到了那幅肖像畫前。將軍也與昨天一樣在畫前劇烈顫抖起來,不過這一次他憑藉自身力量勉強鎮定了下來,將自己彷彿要緊緊貼附在畫上的視線如同撕開膠水粘貼的兩張紙一樣小心翼翼地移向了一邊。離開博物館後,兩人來到一處清靜的露台小憩,將軍一邊喝著飲料一邊詢問勤務官對剛才那幅肖像畫的看法。勤務官坦言道:那幅畫彷彿能夠穿透人心,反過來告訴鑒賞者你究竟是一個怎樣的人。它還把我們平時並不在意的東西如鏡子般如實呈現在我們眼前。

這段話無疑刺中了將軍的要害。這位立下赫赫戰功的精英軍人在人後其實是一個變態殺人狂、當代的開膛手傑克。他躲藏在戰爭這根隱身草後,至今已在各地殘殺多名娼妓以獲取黑暗而扭曲的快感。就在這個瞬間,他感到眼前的勤務官已經窺到了他隱藏於內心深處的惡魔,因而像蜘蛛一般布下了重重圈套。

這幅令將軍深陷咒縛的畫正是梵谷的自畫像。

據說這是留下了四十多幅自畫像其中似乎也有不少贗品的梵谷在人生最後階段的作品,完成於精神病院內。不過即使不瞭解這些背景知識,任何人一眼看到這幅畫都能感到那份異常的壓迫感,正因如此,該畫出現在電影中,並起到了如此作用也是極具說服力的。這是一幅彷彿能夠穿透人心,將本人都不曾意識到的黑暗面如鏡子般呈現在我們眼前的肖像畫。而【將軍之夜】涉及的黑暗面則是主人公本人都無法控制的憤怒與瘋狂。

實際上在影片中,這幅畫遭到竄改。為了對應勤務官那句如火似焰的文森的解說詞, 畫作背景中的旋渦被改成了紅色。提到火焰,一般人立刻會聯想到紅色,然而這幅畫的本尊—如諸位見—則是以藍、綠、白三色繪製而成,與出演將軍一角的彼得.奧圖此君演技驚天地泣鬼神!那雙冷酷到底的碧眼是同樣的顏色。

曾反覆鑽研色彩組合效果的梵谷在繪製這幅肖像畫時,除了在頭髮和鬍鬚上使用紅褐色外,其餘部分全部用淺淡的冷色進行了統一。看到電影裡山寨畫作上那平庸的紅色,更讓我由衷地佩服梵谷那卓爾不群的色彩感。原本藍色是令人心平氣和的顏色,然而這幅畫居然能讓人在一片幽藍之中感到心神不定,真是水準爆表。加上那些向觀者猛烈侵襲而來的執拗筆觸以及顏料之間妖異的重重疊加,一股青色瘴氣彷彿從人物之中緩緩滲出,接下來也許就要突破畫布與現實的界限,飄浮在鑒賞者眼前了。

畫中人的表情也駭人而凜冽。瘦削的臉頰、緊縮的眉頭、銳利地放射出陰鬱冷光的雙眼,他的神情中毫無一絲寧靜、溫柔、平和,只是一個勁兒地冰冷燃燒著。他的上衣明顯是便宜貨,肩膀的部分又皺又歪,彷彿是扭曲內心的外在表現一般。就算我們不是電影裡那位心理變態的將軍,在面對這幅畫時,似乎也逃不過深陷未知泥沼之中的命運。

不過話說回來,本作帶給我們的感受當真是梵谷本人的意圖嗎?

他常常說我僅希望如實畫出雙眼所見之物,對於自畫像他也明確表示這就是我。因此這種可能性也是絕對存在的—梵谷只是畫出了自己所看到的東西而已。宛如岸田劉生的切通之寫生(A Road Cut Through a Hill )一般。

「切通之寫生」是一幅描繪了日本四處可見的日常風景,卻又予人彷彿初見般全新震撼的傑作: 一條滿是石子的土路向著湛藍的晴空延伸, 卻在中途忽然斷了線。在我們看不到的畫面背後,本應只是一條單純的下坡路,但那凹凸不平、宛如活物般的土道卻讓人感到心緒不寧。似乎有一隻令人戰慄的怪物正要從坡道的另一頭探出頭來,抑或者這條坡道本身立即就會如猛獸般向我們襲來︙︙即便畫家本無此意,卻仍然叫我們嚇出了一身冷汗。梵谷這幅藍色自畫像的繪畫手法,

是否也與此類同呢?

自畫像是極其特殊的。這在音樂界是不可能的表現手法,無論你有多天才多大牌,也無法創作出所謂的自畫曲。相較之下,傳記或自傳體小說也許更加接近一些,然而能夠將自己的音容笑貌

描寫入微的人實在少之又少,因此文字與以視覺為訴求的繪畫仍然存在著根本性的區別。在文章中,人們可以輕易將自己塑造成聖人君子,可以連篇累牘地敘述自己的大公無私和熱情奉獻。偶爾也會出現這樣的例子,在大吹特吹的文章一角附上了本人的照片,那張彷彿能聽到越後屋,你也鬼點子很多嘛,哪裡哪裡,不及代官大人!

這類台詞的惡人面相不禁讓吹捧露了餡,著實好笑。其實所謂的面相比我們想像中包含了更多的訊息。這麼想來,自畫像與客觀展現個人容貌、體形的照片也不一樣。任何一幅自畫像—無論是美化還是醜化—都必然是強烈的自我表現。畫家會發揮自己的全部實力,僅僅憑藉外表來徹底彰顯自己的內在。如此一來,自畫像有時會淪為俗不可耐的自我陶醉,有時則是恨不得連內臟都掏出來的殘酷自我批判,甚至還有人將自畫像當作展示精神空虛也不先掂一掂分量的道具。因而就算是大畫家,只有自畫像被排除在名作之外的例子也不在少數。

梵谷不滿足於為數眾多的自畫像,

一生中還寫下了七百多封書信,

執拗地訴說著自己。

作為牧師之子出生的梵谷看似是長子,其實在他出生的前一年,同樣名叫文森的哥哥在出生後不久夭折。根據心理學家的研究,父母常將夭折的孩子看作好孩子,而很快在此後出生的孩子則容易被貼上否定的標籤,因此活下來的孩子很難保持正常的自尊情感。梵谷與父母的關係始終冷淡而生硬,他終其一生不斷尋找自己的存在理由,如饑似渴地尋求認同,其根本原因應該就在這裡。

始終期望著獲得他人理解的梵谷果真能如實描繪出自己的模樣嗎?說到底他究竟有沒有能力畫出雙眼所見的自己呢?如果他真的可以,那又為何要在背景中加上旋渦呢?其實比起這些來,還有一點更值得探究:為何他從未正面描繪過他那只因為自殘而缺損的耳朵呢?換成是林布蘭特或席勒一定會一五一十畫出這隻耳朵來,而梵谷卻總用各種角度隱藏起來也包括白色繃帶的版本。

梵谷與其他眾多畫家一樣,將想要隱藏起來的東西徹底隱藏,將想讓世人看到的東西徹底展現。無論是有意識還是無意識,這幅自畫像與書信一樣悲哀地嘶吼著:瞭解我!關注我!認同我!

文森.梵谷Vincent Van Gogh,1853-1890

被冠以苦惱的畫家、悲劇畫家等名號的梵谷沒有固定的居所和職業,終其一生潦倒不堪,有生之年可謂一無所成。下定決心要成為畫家並開始學習素描時他已經二十七歲。由於幾乎是自學, 剛開始他只能畫出不入流的粗鄙之作。在三十七年的短暫人生中,梵谷一共創作了兩百幅油畫以及超過五百幅的素描作品,然而成功售出的僅僅一幅。從旁人的眼光來看,與其說他是個畫家,社會邊緣人這個詞倒更適合他。雖是一段宛如藝術殉教者般的受虐人生, 但梵谷的畫風真正轉變為如今我們印象中的梵谷卻是在與高更在法國鄉間嘗試共同生活並徹底失敗的前後。也就是說,

只有其死亡前三年間的作品才是我們所認同的梵谷風格:有婦女在洗衣服的阿爾吊橋(The Langlois Bridge at Arles with Women Washing )、夜間露天咖啡座Cafe Terrace at Night 、向日葵Sunflowers 、絲柏樹Cypresses 、星夜The Starry Night 等等。因高更的離去備受打擊的梵谷在神志不清的情況下用剃刀割掉了自己左耳的一部分,並將割下來的部分送給了一名相識的女子。在做出這一詭異舉動之前,梵谷就曾因遭阿爾市民的厭惡而被強制送進精神病院過。而這一次,他自願來到聖雷米入院接受精神治療。

繆斯女神應該是與瘋狂一起降臨在梵谷眼前的吧?上帝永遠是不公平的。世界上既有魯本斯、畢卡索這種從孩童時代起便深知自己才華無限又能獲得他人好評、一生作品深受讚譽、死後依然名垂青史的高富帥畫家, 也有只能憑藉才能賭命堅持、卻在終於領悟真諦的瞬間迎來死亡,作品直到死後多年才得到肯定的卑微的梵谷。

一八九○年七月,梵谷一手拿著畫具,一手按壓著鮮血淋漓的腹部,走在巴黎以北奧維爾的村路上。當被人問到時,他只是淡淡地回答被手槍打到了,不過沒什麼大礙,而後便躺在了自家的床上。次日,弟弟西奧Theo Van Gogh從巴黎匆忙趕來。梵谷在弟弟懷中咽下了最後一口氣。然而不知為何,造成梵谷致命傷的那把手槍至今仍未找到。

梵谷納粹德國於一九四○年佔領巴黎,旋即將三色旗從艾菲爾鐵塔上扯了下來,

旁若無人的蹂躪侵略就此拉開帷幕。

打算在林茲建設世界最大規模的領袖美術館的希特勒一手扶植羅森堡特別任務小組,仿照拿破崙當年的行徑,對藝術品開始了大規模的沒收、掠奪。

「 將軍之夜」 (The Night of the Generals , 導演安納多. 李維克(Anat ol eLitvak),一九六六年攝製是一部以這一黑暗時期為背景講述納粹歷史的電影佳作。

該片將現實的事件與虛構的妓女連環謀殺案巧妙交織在一起,故事的後半段是這樣的

一九四三年的巴黎,戰況惡化。深受元首信賴的將軍從華沙調任至此。原本在此任職的將軍們陷入焦慮之中, 此時他們正密謀暗殺希特勒 -- 這正是著名「女武神」行動,又稱「華爾奇麗雅」行動,唯恐準備已久的機密行動會在新同僚面前露出馬腳。於是他們強行給剛剛上任的將軍放了假,還以巴黎觀光為名為他配上了一個喜歡藝術的勤務官。將軍雖然不情願,但還是在勤務官的引導下遊覽了巴黎街道、參觀了博物館。

這一時期博物館已經停止對外開放,各方正忙於瓜分戰利品,只有身份特殊的高官才有資格入內。然而對繪畫毫無興趣的將軍面對眼前成百上千的藝術珍品只覺得百無聊賴。他不但對布雪【沐浴後的月神黛安娜】Diana Leaving the Bath 一類洋溢著春情暖意的裸女畫興致不高,走到近代繪畫展區後,更是對這些作品嗤之以鼻:這就是所謂的頹廢藝術啊,呵呵。無論是羅特列克、高更Gauguin,還是塞尚、雷諾瓦,勤務官的講解對將軍而言徹底淪為了耳邊風,他像看到了一堵白牆似的快速走過掛滿印象派名作的博物館牆壁。到最後,勤務官只是機械性地為長官念著畫家的名字和作品標題,雙方都想迅速結束這段痛苦的參觀。

然而不經意間,勤務官發現將軍在某幅肖像畫前,宛如腳下生根了般一動也不動。他想出聲詢問將軍發生了什麼事,可終究沒把話問出口,因為眼前的氣氛似乎容不得有人多說一句。將軍並不是不想從畫前走開,而是想走也走不了。他彷彿中了畫作的咒縛,額頭上淌下了大滴大滴的汗珠,一雙瞪大了的眼睛連眨也不眨,全身像得了瘧疾似的抽動起來。肖像畫與他自己好似共鳴的音叉般發出尖銳的迴響,整個人似乎立即就要被那身心扭曲的痛苦折磨得昏倒在地。而事實上,將軍的身體在肖像畫前劇烈顫抖,勤務官則反射性地伸手打算扶住他。就在此時,將軍終於回過神來,對著向自己伸出手的勤務官勃然大怒:別碰我!然後彷彿什麼都沒有發生過似的邁步向前。

次日清早,將軍再次喚來勤務官,告訴他自己今天打算再休息一天去看畫。從將軍的口氣來看,他似乎已經把前一天的遭遇忘得一乾二淨了。勤務官強忍住驚詫的表情,也把無數疑問吞進了肚裡,默不作聲地踏上了與昨日同樣的行程,把將軍再次帶到了那幅肖像畫前。將軍也與昨天一樣在畫前劇烈顫抖起來,不過這一次他憑藉自身力量勉強鎮定了下來,將自己彷彿要緊緊貼附在畫上的視線如同撕開膠水粘貼的兩張紙一樣小心翼翼地移向了一邊。離開博物館後,兩人來到一處清靜的露台小憩,將軍一邊喝著飲料一邊詢問勤務官對剛才那幅肖像畫的看法。勤務官坦言道:那幅畫彷彿能夠穿透人心,反過來告訴鑒賞者你究竟是一個怎樣的人。它還把我們平時並不在意的東西如鏡子般如實呈現在我們眼前。

這段話無疑刺中了將軍的要害。這位立下赫赫戰功的精英軍人在人後其實是一個變態殺人狂、當代的開膛手傑克。他躲藏在戰爭這根隱身草後,至今已在各地殘殺多名娼妓以獲取黑暗而扭曲的快感。就在這個瞬間,他感到眼前的勤務官已經窺到了他隱藏於內心深處的惡魔,因而像蜘蛛一般布下了重重圈套。

這幅令將軍深陷咒縛的畫正是梵谷的自畫像。

據說這是留下了四十多幅自畫像其中似乎也有不少贗品的梵谷在人生最後階段的作品,完成於精神病院內。不過即使不瞭解這些背景知識,任何人一眼看到這幅畫都能感到那份異常的壓迫感,正因如此,該畫出現在電影中,並起到了如此作用也是極具說服力的。這是一幅彷彿能夠穿透人心,將本人都不曾意識到的黑暗面如鏡子般呈現在我們眼前的肖像畫。而【將軍之夜】涉及的黑暗面則是主人公本人都無法控制的憤怒與瘋狂。

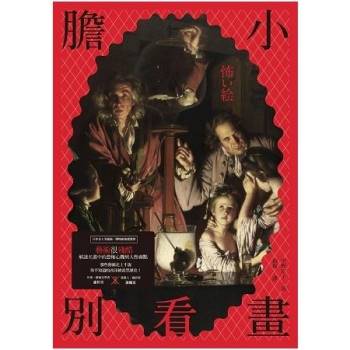

實際上在影片中,這幅畫遭到竄改。為了對應勤務官那句如火似焰的文森的解說詞, 畫作背景中的旋渦被改成了紅色。提到火焰,一般人立刻會聯想到紅色,然而這幅畫的本尊—如諸位見—則是以藍、綠、白三色繪製而成,與出演將軍一角的彼得.奧圖此君演技驚天地泣鬼神!那雙冷酷到底的碧眼是同樣的顏色。

曾反覆鑽研色彩組合效果的梵谷在繪製這幅肖像畫時,除了在頭髮和鬍鬚上使用紅褐色外,其餘部分全部用淺淡的冷色進行了統一。看到電影裡山寨畫作上那平庸的紅色,更讓我由衷地佩服梵谷那卓爾不群的色彩感。原本藍色是令人心平氣和的顏色,然而這幅畫居然能讓人在一片幽藍之中感到心神不定,真是水準爆表。加上那些向觀者猛烈侵襲而來的執拗筆觸以及顏料之間妖異的重重疊加,一股青色瘴氣彷彿從人物之中緩緩滲出,接下來也許就要突破畫布與現實的界限,飄浮在鑒賞者眼前了。

畫中人的表情也駭人而凜冽。瘦削的臉頰、緊縮的眉頭、銳利地放射出陰鬱冷光的雙眼,他的神情中毫無一絲寧靜、溫柔、平和,只是一個勁兒地冰冷燃燒著。他的上衣明顯是便宜貨,肩膀的部分又皺又歪,彷彿是扭曲內心的外在表現一般。就算我們不是電影裡那位心理變態的將軍,在面對這幅畫時,似乎也逃不過深陷未知泥沼之中的命運。

不過話說回來,本作帶給我們的感受當真是梵谷本人的意圖嗎?

他常常說我僅希望如實畫出雙眼所見之物,對於自畫像他也明確表示這就是我。因此這種可能性也是絕對存在的—梵谷只是畫出了自己所看到的東西而已。宛如岸田劉生的切通之寫生(A Road Cut Through a Hill )一般。

「切通之寫生」是一幅描繪了日本四處可見的日常風景,卻又予人彷彿初見般全新震撼的傑作: 一條滿是石子的土路向著湛藍的晴空延伸, 卻在中途忽然斷了線。在我們看不到的畫面背後,本應只是一條單純的下坡路,但那凹凸不平、宛如活物般的土道卻讓人感到心緒不寧。似乎有一隻令人戰慄的怪物正要從坡道的另一頭探出頭來,抑或者這條坡道本身立即就會如猛獸般向我們襲來︙︙即便畫家本無此意,卻仍然叫我們嚇出了一身冷汗。梵谷這幅藍色自畫像的繪畫手法,

是否也與此類同呢?

自畫像是極其特殊的。這在音樂界是不可能的表現手法,無論你有多天才多大牌,也無法創作出所謂的自畫曲。相較之下,傳記或自傳體小說也許更加接近一些,然而能夠將自己的音容笑貌

描寫入微的人實在少之又少,因此文字與以視覺為訴求的繪畫仍然存在著根本性的區別。在文章中,人們可以輕易將自己塑造成聖人君子,可以連篇累牘地敘述自己的大公無私和熱情奉獻。偶爾也會出現這樣的例子,在大吹特吹的文章一角附上了本人的照片,那張彷彿能聽到越後屋,你也鬼點子很多嘛,哪裡哪裡,不及代官大人!

這類台詞的惡人面相不禁讓吹捧露了餡,著實好笑。其實所謂的面相比我們想像中包含了更多的訊息。這麼想來,自畫像與客觀展現個人容貌、體形的照片也不一樣。任何一幅自畫像—無論是美化還是醜化—都必然是強烈的自我表現。畫家會發揮自己的全部實力,僅僅憑藉外表來徹底彰顯自己的內在。如此一來,自畫像有時會淪為俗不可耐的自我陶醉,有時則是恨不得連內臟都掏出來的殘酷自我批判,甚至還有人將自畫像當作展示精神空虛也不先掂一掂分量的道具。因而就算是大畫家,只有自畫像被排除在名作之外的例子也不在少數。

梵谷不滿足於為數眾多的自畫像,

一生中還寫下了七百多封書信,

執拗地訴說著自己。

作為牧師之子出生的梵谷看似是長子,其實在他出生的前一年,同樣名叫文森的哥哥在出生後不久夭折。根據心理學家的研究,父母常將夭折的孩子看作好孩子,而很快在此後出生的孩子則容易被貼上否定的標籤,因此活下來的孩子很難保持正常的自尊情感。梵谷與父母的關係始終冷淡而生硬,他終其一生不斷尋找自己的存在理由,如饑似渴地尋求認同,其根本原因應該就在這裡。

始終期望著獲得他人理解的梵谷果真能如實描繪出自己的模樣嗎?說到底他究竟有沒有能力畫出雙眼所見的自己呢?如果他真的可以,那又為何要在背景中加上旋渦呢?其實比起這些來,還有一點更值得探究:為何他從未正面描繪過他那只因為自殘而缺損的耳朵呢?換成是林布蘭特或席勒一定會一五一十畫出這隻耳朵來,而梵谷卻總用各種角度隱藏起來也包括白色繃帶的版本。

梵谷與其他眾多畫家一樣,將想要隱藏起來的東西徹底隱藏,將想讓世人看到的東西徹底展現。無論是有意識還是無意識,這幅自畫像與書信一樣悲哀地嘶吼著:瞭解我!關注我!認同我!

文森.梵谷Vincent Van Gogh,1853-1890

被冠以苦惱的畫家、悲劇畫家等名號的梵谷沒有固定的居所和職業,終其一生潦倒不堪,有生之年可謂一無所成。下定決心要成為畫家並開始學習素描時他已經二十七歲。由於幾乎是自學, 剛開始他只能畫出不入流的粗鄙之作。在三十七年的短暫人生中,梵谷一共創作了兩百幅油畫以及超過五百幅的素描作品,然而成功售出的僅僅一幅。從旁人的眼光來看,與其說他是個畫家,社會邊緣人這個詞倒更適合他。雖是一段宛如藝術殉教者般的受虐人生, 但梵谷的畫風真正轉變為如今我們印象中的梵谷卻是在與高更在法國鄉間嘗試共同生活並徹底失敗的前後。也就是說,

只有其死亡前三年間的作品才是我們所認同的梵谷風格:有婦女在洗衣服的阿爾吊橋(The Langlois Bridge at Arles with Women Washing )、夜間露天咖啡座Cafe Terrace at Night 、向日葵Sunflowers 、絲柏樹Cypresses 、星夜The Starry Night 等等。因高更的離去備受打擊的梵谷在神志不清的情況下用剃刀割掉了自己左耳的一部分,並將割下來的部分送給了一名相識的女子。在做出這一詭異舉動之前,梵谷就曾因遭阿爾市民的厭惡而被強制送進精神病院過。而這一次,他自願來到聖雷米入院接受精神治療。

繆斯女神應該是與瘋狂一起降臨在梵谷眼前的吧?上帝永遠是不公平的。世界上既有魯本斯、畢卡索這種從孩童時代起便深知自己才華無限又能獲得他人好評、一生作品深受讚譽、死後依然名垂青史的高富帥畫家, 也有只能憑藉才能賭命堅持、卻在終於領悟真諦的瞬間迎來死亡,作品直到死後多年才得到肯定的卑微的梵谷。

一八九○年七月,梵谷一手拿著畫具,一手按壓著鮮血淋漓的腹部,走在巴黎以北奧維爾的村路上。當被人問到時,他只是淡淡地回答被手槍打到了,不過沒什麼大礙,而後便躺在了自家的床上。次日,弟弟西奧Theo Van Gogh從巴黎匆忙趕來。梵谷在弟弟懷中咽下了最後一口氣。然而不知為何,造成梵谷致命傷的那把手槍至今仍未找到。