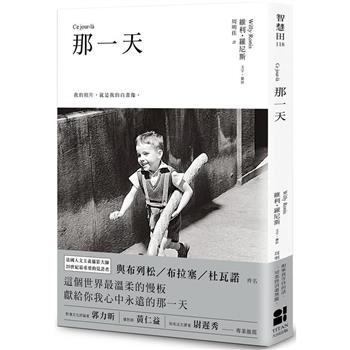

馬克斯咖啡,茹安維爾 一九四七年

Chez Maxe, Joinville

那一天,我站在一張椅子上。當時費加洛報(Le Figaro)每一季都會編輯一本特刊, 加上藝術家、作家或是詩人的文字。這一次,他們要求我針對戶外咖啡舞廳進行報導,於是我去了茹安維爾。

那是一九四七年,一個週日下午。我特別喜愛這些戶外咖啡舞廳的氣氛,所以經常造訪。這個咖啡舞廳叫做」馬克斯咖啡」,有趣的是馬克斯這個名字結尾比平常多一個」e」。我一進到咖啡舞廳裡,就看到當中有一群舞者,而我立刻就想為他們拍照。但我得找一個角度,我不能直接走到他們跳舞的舞池當中,因為這樣拍出來的照片會顯得缺乏景深。我得找到一個能讓我掌握整體舞蹈的地方。事實上,就是這個咖啡廳中的整體動感跟舞蹈吸引了我,而我想要捕捉這一切。於是我爬到一張椅子上,就在這一對情侶身後,他們背對著我。我想著這應該就是我的前景。不過一旦站到椅子上,我的注意力轉移到一個帶著兩個女孩跳舞的男孩身上。在我的右手邊,她們很自由且很優雅地跳著舞。我跟自己說這就是我的拍攝主體了。我找到主體後立刻就知道該怎麼做。於是,我跟那個男舞者做了個手勢要他靠過來。他也注意到我,而且立刻就了解我手勢的意思。他繼續跟兩個女孩跳舞,然後往我的方向移動:就在此時我拍了我的照片。他跳舞跳得出神入化,況且要讓兩個女孩同時跳舞跳得這樣好,他確實需要絕佳的天分。但當音樂停下來,他回到自己位子上時,我注意到他一條腿是跛的,這讓我非常意外,因為當他跳舞時,完全看不出來。

我選擇拍照的時機很難定義,因為牽涉到很多複雜的元素。有時候,一切就這樣優雅地出現在我面前,我稱這些時候為」恰巧的時刻」。我知道如果我等待的話,一切都將消逝無蹤。我喜愛這種當下的精確。有時候,我需要出手協助命運。例如,在這裡,我知道那一對情侶完全沒意識到他們身邊所發生的這些事。因為為了能拍攝這張照片,我確實招喚了我的舞者們。

不過,故事並沒有就此結束。三年前,我收到照片上右邊那個女舞者的一封信,她告訴我不時在平面媒體上看到這張照片,因此她一定要告訴我,照片上她所呈現的影像讓她自己十分感動。她的青春,這些咖啡舞廳的氣氛,還有在左邊跳舞的那個女孩是她童年時的朋友:她強調兩個人是在幼稚園裡認識的。可是那個男孩,沒有,她們沒有再看到他,她們只跟他跳過這一次舞。

斷掉的線 一九五〇年

Le fil cassé

那一天,我跟著上萊茵省(le Haut-Rhin)一名工商人士造訪一間紡織廠。他要求我拍攝工廠裡繞線與編織的景象。那是早上,我得針對這樣的主題,替他完成一份攝影報導。我記得他不停地跟我說話,很仔細地描述他工廠裡的運作。但突然間我打斷他,並請他等我一下,因為我意外地發現了某個東西,而我不想錯過這個發現。這個特定的時刻,將不會再出現。這名年輕女性跪在一台紡織機前,她試著以一種非常細膩的方式把一條剛斷掉的線連接起來。她看上去那樣地美,她的動作那樣地優雅。我立刻想到的是一名豎琴家,面對著自己的樂器。接著我跟那位工商人士解釋,我不會再拍攝到這樣的時刻,所以我一定要抓住。這就是我們生命中會出現的那些小奇蹟之一,我們必須好好地接納它們。這裡就像我大多數照片裡的故事一樣,有個後續:不久後一名認識這個女孩的亞爾薩斯友人告訴我,她被一名美籍教授注意到,而他把她帶回美國去了。他娶了她,但幾年之後他過世了,她選擇回到阿爾薩斯來。我猜想那位教授比她年長許多。那個女孩的人生結尾也令人感傷,她過世時還很年輕,也是一個很脆弱的女孩。

普希金宮 一九八六年

Palais Pouchkine

那一天,我跟羅伯.馬雷(Robert Mallet) 在聖彼得堡,當時這個城市名字還是列寧格勒。這是一九八六年,這次的旅行,我首先去了莫斯科,參加由法國—蘇維埃協會籌辦的一個展覽的開幕,展覽中也展出其他藝術家及文人作品。我就是在莫斯科認識了羅伯.馬雷,甚至可以說變成了朋友。他是詩人與作家,而且就在一九六八年發生那些事件之後,擔任巴黎教育局局長,且擔任該職務直到一九八〇年。他隻身旅行,因為他太太無法陪同他。在莫斯科,我們第一次的對話中,基於友善,我跟他說:「我們為什麼不一起去列寧格勒呢?我自我介紹,我是名攝影師。」而他回答我:「啊,有何不可?你激起了我的好奇,因為我對攝影毫無概念。」「嗯,我們將在一起的這些時光,你可能偶爾會發現我不跟你說話,或是不聽你說話,然後拍攝某些東西。這樣你一定能夠了解我的工作是什麼了。」

我們因而相約一起造訪位在列寧格勒城外二十公里處的普希金宮。在其中的一個大廳裡,羅伯.馬雷注意到我突然間有些恍神。他看到我往別的地方走,然後看著一位帶著一個小男孩的母親。然後我跟他說:「親愛的朋友,你看著,一定會發生什麼事的,但我們必須等一下,好好看著。」我們當然參觀了這間展廳,包括裡面所有吸引人的裝飾,但我認定這位母親跟她的孩子之間一定會發生什麼事,因為我已經察覺到這個小男孩不耐煩的跡象。事實上,過了沒多久,那個孩子坐了下來,他不想再走了,夠了,他想回家。這下子,他用盡全力抓著他母親的腿,重複地說他要回家,因為她,這位母親眼中淨是普希金宮。我趁這機會拍下了照片。

羅伯.馬雷非常驚訝,他坦承開始了解攝影師的職業是什麼了。這趟旅程是段深厚友誼的開端。我們事後多次相約,都在他位於格拉謝區的家。他確實比我年長許多,但我們的交流極為愉快。

面對這所有的照片,我知道這就是我的生活,我的日常現實,而這就是我。我不是小說家,我無法編造,讓我感興趣的就是出現在我眼前的事物。最困難的地方則是能夠捕捉到這一切。這些照片對我來說並沒有那麼神祕,但它們都讓我再次墜入一個特定的時刻,那種純粹的情感。而我在每張照片前停下來,尋求的就是那些時刻。例如,看著這張照片時,我回憶起自己拍的另一張照片,而那一次是在羅浮宮,幾乎可說是這張照片的姐妹照。或許這張照片的回憶,在我注意到普希金宮的那個孩子時隱隱浮現?那一張照片是在一九六〇年拍的。

蒙特勒伊的波希米亞人 一九四五年

Bohémiens à Montreuil

那一天,在那些我想已在這個城市邊緣定居,在蒙特勒伊安頓下來的吉普賽人當中,我碰到了這一群正在梳妝的女孩子,我立刻愛上了她們的動作:其中一個女孩整理或是重新梳理頭髮時,她的朋友替她拿著鏡子。針對這些蒙特勒伊的波希米亞人,我進行了一份長篇報導。他們是鍋碗瓢盆的修補匠,他們替醫院跟附近的居民工作。這一群當中大約有二十幾個人,我花了許多時間跟他們在一起。這個畫面很宜人,光線也很好。

事實上,在我的攝影師生涯中,我喜愛留住的就是這些完全隨機的時刻。這些時刻知道該如何說故事,比我說的故事好多了。它們表達出我的眼光,我的感受。我的自畫像,就是我的照片。每張照片裡,可能發生了什麼事,也可能什麼都沒發生。我的人生充滿了失望,但也滿溢著喜悅。我只想留住這些喜悅的時刻,並藉此感染其他人。如同人生悄悄地表達對你的認可,感謝你。我們深切地感受到,這跟偶然有很大的關係,因此我們也感謝它。這就是我所謂出乎意料的喜悅。可能是像大頭針的針頭一般,極微不足道的情形。在這個時刻之前,什麼事都沒發生,而在這個時刻之後,事情不會再發生。所以,隨時都要準備好。

一日皇后 一九四九年

La reine d’un jour

那一天,我跟著大家所稱的」一日皇后」拍攝了一整天。這是一九四九年,一個廣播電台節目,它們提供機會給一個想要扮演這個角色的人。事實上,對扮演這個角色的人來說,這真是非常愉快。一整天裡,她的行程滿檔。帶她去一間知名的美容院,到巴黎不同的區裡閒逛,然後要她做個簡短有趣的表演。到了中午,當然去的是好餐廳。下午,一輛勞斯萊斯等著她,車上的司機載她逛巴黎。我記得就在這時候跟她說:「現在,女士,妳一定要做出表現妳當這個一日皇后最愉快的表情。」

於是我拍下了這張照片。她身後是一大片藍天,這是一個非常自由的人,完全浸淫在角色中,且毫無保留地體驗著自己的美夢。

收假士兵的告別 一九六三年

Les Adieux du permissionnaire

那一天,我在家裡,在第十五區中,我們住的這間小屋裡,位在萊庫爾貝街(rue Lecourbe)跟加里波第大道(boulevard Garibaldi)之間的一個巷子裡。我的工作室在二樓,但我當時在一樓室內,而且就是從這裡拍了這張照片。這是條很安靜的巷子,偶爾人們在經過時會停下來聊天。

我不知道到底為什麼這一對年輕伴侶讓我感到驚訝,或許因為我感受到這兩個人正體驗著一段暫停的時光。於是我開始看著他們,因為我在暗處,所以他們看不到我。相反地,他們在光線明亮的巷子裡。我跟自己說,嗯,他們一語不發,就這樣面對面站著,顯然發生了什麼事。我認為是假期即將結束,那個男孩得離開他的女友,他們有些難過,但同時知道他們相愛。他們凝視著對方,很小心翼翼地表現他們的愛。於是我把這張照片叫做〈收假士兵的告別〉。那個男孩已經戴著水手貝雷帽,他很可能要回到拉羅謝爾(La Rochelle),這是我自己想的,或許他要回到另一個城市。那個年輕女孩的髮型也表現出那個年代的風格。由於我窗簾的摺痕,把他們稍微遮擋了一些,因此他們的相見會變得非常隱密。不過,我們可以想像……一向都是這樣子的,某件事打動了我,於是我告訴自己這應該拍下來,或許那個影像應該留下來。

Chez Maxe, Joinville

那一天,我站在一張椅子上。當時費加洛報(Le Figaro)每一季都會編輯一本特刊, 加上藝術家、作家或是詩人的文字。這一次,他們要求我針對戶外咖啡舞廳進行報導,於是我去了茹安維爾。

那是一九四七年,一個週日下午。我特別喜愛這些戶外咖啡舞廳的氣氛,所以經常造訪。這個咖啡舞廳叫做」馬克斯咖啡」,有趣的是馬克斯這個名字結尾比平常多一個」e」。我一進到咖啡舞廳裡,就看到當中有一群舞者,而我立刻就想為他們拍照。但我得找一個角度,我不能直接走到他們跳舞的舞池當中,因為這樣拍出來的照片會顯得缺乏景深。我得找到一個能讓我掌握整體舞蹈的地方。事實上,就是這個咖啡廳中的整體動感跟舞蹈吸引了我,而我想要捕捉這一切。於是我爬到一張椅子上,就在這一對情侶身後,他們背對著我。我想著這應該就是我的前景。不過一旦站到椅子上,我的注意力轉移到一個帶著兩個女孩跳舞的男孩身上。在我的右手邊,她們很自由且很優雅地跳著舞。我跟自己說這就是我的拍攝主體了。我找到主體後立刻就知道該怎麼做。於是,我跟那個男舞者做了個手勢要他靠過來。他也注意到我,而且立刻就了解我手勢的意思。他繼續跟兩個女孩跳舞,然後往我的方向移動:就在此時我拍了我的照片。他跳舞跳得出神入化,況且要讓兩個女孩同時跳舞跳得這樣好,他確實需要絕佳的天分。但當音樂停下來,他回到自己位子上時,我注意到他一條腿是跛的,這讓我非常意外,因為當他跳舞時,完全看不出來。

我選擇拍照的時機很難定義,因為牽涉到很多複雜的元素。有時候,一切就這樣優雅地出現在我面前,我稱這些時候為」恰巧的時刻」。我知道如果我等待的話,一切都將消逝無蹤。我喜愛這種當下的精確。有時候,我需要出手協助命運。例如,在這裡,我知道那一對情侶完全沒意識到他們身邊所發生的這些事。因為為了能拍攝這張照片,我確實招喚了我的舞者們。

不過,故事並沒有就此結束。三年前,我收到照片上右邊那個女舞者的一封信,她告訴我不時在平面媒體上看到這張照片,因此她一定要告訴我,照片上她所呈現的影像讓她自己十分感動。她的青春,這些咖啡舞廳的氣氛,還有在左邊跳舞的那個女孩是她童年時的朋友:她強調兩個人是在幼稚園裡認識的。可是那個男孩,沒有,她們沒有再看到他,她們只跟他跳過這一次舞。

斷掉的線 一九五〇年

Le fil cassé

那一天,我跟著上萊茵省(le Haut-Rhin)一名工商人士造訪一間紡織廠。他要求我拍攝工廠裡繞線與編織的景象。那是早上,我得針對這樣的主題,替他完成一份攝影報導。我記得他不停地跟我說話,很仔細地描述他工廠裡的運作。但突然間我打斷他,並請他等我一下,因為我意外地發現了某個東西,而我不想錯過這個發現。這個特定的時刻,將不會再出現。這名年輕女性跪在一台紡織機前,她試著以一種非常細膩的方式把一條剛斷掉的線連接起來。她看上去那樣地美,她的動作那樣地優雅。我立刻想到的是一名豎琴家,面對著自己的樂器。接著我跟那位工商人士解釋,我不會再拍攝到這樣的時刻,所以我一定要抓住。這就是我們生命中會出現的那些小奇蹟之一,我們必須好好地接納它們。這裡就像我大多數照片裡的故事一樣,有個後續:不久後一名認識這個女孩的亞爾薩斯友人告訴我,她被一名美籍教授注意到,而他把她帶回美國去了。他娶了她,但幾年之後他過世了,她選擇回到阿爾薩斯來。我猜想那位教授比她年長許多。那個女孩的人生結尾也令人感傷,她過世時還很年輕,也是一個很脆弱的女孩。

普希金宮 一九八六年

Palais Pouchkine

那一天,我跟羅伯.馬雷(Robert Mallet) 在聖彼得堡,當時這個城市名字還是列寧格勒。這是一九八六年,這次的旅行,我首先去了莫斯科,參加由法國—蘇維埃協會籌辦的一個展覽的開幕,展覽中也展出其他藝術家及文人作品。我就是在莫斯科認識了羅伯.馬雷,甚至可以說變成了朋友。他是詩人與作家,而且就在一九六八年發生那些事件之後,擔任巴黎教育局局長,且擔任該職務直到一九八〇年。他隻身旅行,因為他太太無法陪同他。在莫斯科,我們第一次的對話中,基於友善,我跟他說:「我們為什麼不一起去列寧格勒呢?我自我介紹,我是名攝影師。」而他回答我:「啊,有何不可?你激起了我的好奇,因為我對攝影毫無概念。」「嗯,我們將在一起的這些時光,你可能偶爾會發現我不跟你說話,或是不聽你說話,然後拍攝某些東西。這樣你一定能夠了解我的工作是什麼了。」

我們因而相約一起造訪位在列寧格勒城外二十公里處的普希金宮。在其中的一個大廳裡,羅伯.馬雷注意到我突然間有些恍神。他看到我往別的地方走,然後看著一位帶著一個小男孩的母親。然後我跟他說:「親愛的朋友,你看著,一定會發生什麼事的,但我們必須等一下,好好看著。」我們當然參觀了這間展廳,包括裡面所有吸引人的裝飾,但我認定這位母親跟她的孩子之間一定會發生什麼事,因為我已經察覺到這個小男孩不耐煩的跡象。事實上,過了沒多久,那個孩子坐了下來,他不想再走了,夠了,他想回家。這下子,他用盡全力抓著他母親的腿,重複地說他要回家,因為她,這位母親眼中淨是普希金宮。我趁這機會拍下了照片。

羅伯.馬雷非常驚訝,他坦承開始了解攝影師的職業是什麼了。這趟旅程是段深厚友誼的開端。我們事後多次相約,都在他位於格拉謝區的家。他確實比我年長許多,但我們的交流極為愉快。

面對這所有的照片,我知道這就是我的生活,我的日常現實,而這就是我。我不是小說家,我無法編造,讓我感興趣的就是出現在我眼前的事物。最困難的地方則是能夠捕捉到這一切。這些照片對我來說並沒有那麼神祕,但它們都讓我再次墜入一個特定的時刻,那種純粹的情感。而我在每張照片前停下來,尋求的就是那些時刻。例如,看著這張照片時,我回憶起自己拍的另一張照片,而那一次是在羅浮宮,幾乎可說是這張照片的姐妹照。或許這張照片的回憶,在我注意到普希金宮的那個孩子時隱隱浮現?那一張照片是在一九六〇年拍的。

蒙特勒伊的波希米亞人 一九四五年

Bohémiens à Montreuil

那一天,在那些我想已在這個城市邊緣定居,在蒙特勒伊安頓下來的吉普賽人當中,我碰到了這一群正在梳妝的女孩子,我立刻愛上了她們的動作:其中一個女孩整理或是重新梳理頭髮時,她的朋友替她拿著鏡子。針對這些蒙特勒伊的波希米亞人,我進行了一份長篇報導。他們是鍋碗瓢盆的修補匠,他們替醫院跟附近的居民工作。這一群當中大約有二十幾個人,我花了許多時間跟他們在一起。這個畫面很宜人,光線也很好。

事實上,在我的攝影師生涯中,我喜愛留住的就是這些完全隨機的時刻。這些時刻知道該如何說故事,比我說的故事好多了。它們表達出我的眼光,我的感受。我的自畫像,就是我的照片。每張照片裡,可能發生了什麼事,也可能什麼都沒發生。我的人生充滿了失望,但也滿溢著喜悅。我只想留住這些喜悅的時刻,並藉此感染其他人。如同人生悄悄地表達對你的認可,感謝你。我們深切地感受到,這跟偶然有很大的關係,因此我們也感謝它。這就是我所謂出乎意料的喜悅。可能是像大頭針的針頭一般,極微不足道的情形。在這個時刻之前,什麼事都沒發生,而在這個時刻之後,事情不會再發生。所以,隨時都要準備好。

一日皇后 一九四九年

La reine d’un jour

那一天,我跟著大家所稱的」一日皇后」拍攝了一整天。這是一九四九年,一個廣播電台節目,它們提供機會給一個想要扮演這個角色的人。事實上,對扮演這個角色的人來說,這真是非常愉快。一整天裡,她的行程滿檔。帶她去一間知名的美容院,到巴黎不同的區裡閒逛,然後要她做個簡短有趣的表演。到了中午,當然去的是好餐廳。下午,一輛勞斯萊斯等著她,車上的司機載她逛巴黎。我記得就在這時候跟她說:「現在,女士,妳一定要做出表現妳當這個一日皇后最愉快的表情。」

於是我拍下了這張照片。她身後是一大片藍天,這是一個非常自由的人,完全浸淫在角色中,且毫無保留地體驗著自己的美夢。

收假士兵的告別 一九六三年

Les Adieux du permissionnaire

那一天,我在家裡,在第十五區中,我們住的這間小屋裡,位在萊庫爾貝街(rue Lecourbe)跟加里波第大道(boulevard Garibaldi)之間的一個巷子裡。我的工作室在二樓,但我當時在一樓室內,而且就是從這裡拍了這張照片。這是條很安靜的巷子,偶爾人們在經過時會停下來聊天。

我不知道到底為什麼這一對年輕伴侶讓我感到驚訝,或許因為我感受到這兩個人正體驗著一段暫停的時光。於是我開始看著他們,因為我在暗處,所以他們看不到我。相反地,他們在光線明亮的巷子裡。我跟自己說,嗯,他們一語不發,就這樣面對面站著,顯然發生了什麼事。我認為是假期即將結束,那個男孩得離開他的女友,他們有些難過,但同時知道他們相愛。他們凝視著對方,很小心翼翼地表現他們的愛。於是我把這張照片叫做〈收假士兵的告別〉。那個男孩已經戴著水手貝雷帽,他很可能要回到拉羅謝爾(La Rochelle),這是我自己想的,或許他要回到另一個城市。那個年輕女孩的髮型也表現出那個年代的風格。由於我窗簾的摺痕,把他們稍微遮擋了一些,因此他們的相見會變得非常隱密。不過,我們可以想像……一向都是這樣子的,某件事打動了我,於是我告訴自己這應該拍下來,或許那個影像應該留下來。