Chapter 01 各地手藝

岩手縣 原初的風景

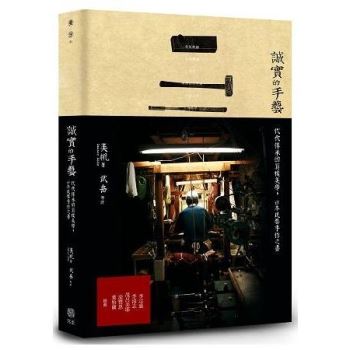

【御釜屋 南部鐵瓶】

◎鐵瓶燒出來的水很美味,具有補充鐵分的功效,並得到了科學的論證。御釜屋第十代傳人小泉仁左衛門已八十多歲,雖然釜師的工作被稱作「十年才能磨一劍」,自小就看著父親工作長大的岳廣,在這一方面卻有著超越普通人的領悟力。如何培養後繼者將技術傳承下去以及保持創作的水準,對岳廣來說也是今後的課題之一。

岩手縣縣廳所在城市盛岡的鐵器製造,可以追溯到江戶時代初期的慶長年間(1596~1615年),盛岡藩的南部家族開始大舉修建城池之時。此後,在歷代藩主的庇護之下,以城下町盛岡市為中心的地區開始鑄造鐵器。

承擔南部藩鐵器大部分訂單的,有阪家、鈴木家、藤田家、小泉家這四大家族。換句話說,盛岡南部鐵器的歷史也是這四大家族的歷史,尤以小泉家的地位最重要。據說,小泉家從第三代才開始製作如今備受各國愛好者追捧的鐵瓶。江戶時代,小泉家作為關東以北地區唯一的釜師,負責鑄造南部藩御用茶釜、鐵瓶,因此也稱為御釜屋。釜師仁左衛門的名號也沿用至今。

超過八十歲的第十代小泉仁左衛門先生,他的家就在距離盛岡站車程十多分鐘的住宅區裡。榻榻米的居室內,放置著各式各樣的鐵瓶,其中包括比利時世界博覽會獲獎作品「大線紋姥口平丸形鐵瓶」、讓德國建築家布諾•托(Bruno Taut)讚不絕口的「龜甲形鐵瓶」等名作。儘管這些作品的形狀和表面紋理各異,但每一件作品都流露出鐵質的厚重感,有著手工製品特有的沉穩和大氣。

在前往工坊之前,仁左衛門先生向我們介紹了南部鐵瓶的歷史。「南部藩的藩主在茶道上造詣很深,這成了南部鐵器誕生的重要原因。當時,福岡藩的栗山大膳和對馬藩的規伯玄方被流放至南部藩。這二人原本是當時日本傑出的文化人,因此受到了南部藩藩主的禮遇,藩主也開始讓屬下武士學習茶道。也正因為如此,藩主開始在自己的領地上籌畫製作茶釜。大名雖然已經有了專用的匠人、鑄物師,但還是將小泉家的第一代從京都邀請到南部藩作為專門的釜師。這就是南部釜的起源。」

當時使用的是北上川的砂鐵,約七十年以後,為使燒水壺便於使用,第三代仁左衛門清尊創作出了鐵瓶。最初只是用作藩主的贈答品。漸漸地,外面的人開始口口相傳:「這個鐵瓶真不錯,從哪裡買到的?」這是南部之物。「自然而然就開始叫作南部鐵瓶了」。

第十代小泉仁左衛門先生告訴我們,鐵瓶最初使用的是本地的砂鐵,如今很少使用了。雖然現在盛岡的鐵礦石原料仍然很多,但開採出來並用古法製作的話成本太高。與現在使用的西式熔鐵爐相比,所需費用相差十倍以上。南部藩主成功地在西式熔鐵爐裡製作鑄鐵,正因如此,鐵瓶在明治以後得以普及。深知砂鐵鐵瓶優點的小泉家,每天都在使用古老的砂鐵鐵瓶。「我們家有一個老的砂鐵器物。」他邊說邊給我們展示了一件沒有著色的精美砂鐵鐵瓶,「用鑄鐵製成的物件用個七八十年沒什麼大問題,砂鐵做的卻可以用兩百年,耐用年數很長。還有,砂鐵鐵瓶材質較硬,敲擊會有高亢的聲響。」說著,他用手指敲擊了一下鐵瓶的瓶蓋,一聲清脆迴響在屋內。

進入昭和時代,南部鐵器迎來了艱難時期。第二次世界大戰時,統制令(槍炮統一管理命令)實施後,軍需關聯品之外的生產被禁止。南部地區的150名匠人中,只有16人繼續鑄造鐵器。「戰爭結束後,物資不足,進入了那個無論做出什麼都能賣出去的年代。盛岡以外的地方也開始生產生活用鐵製品,為了好賣,大家都自稱是南部鐵器。那之後家父也曾想過要申請商標,但因為南部鐵器這一名稱過於大眾化,並沒有成功。」

為了預防產地做假,只有岩手縣的盛岡和水澤生產的鐵器被允許稱為「南部鐵器」。

1975年,南部鐵器被認定為國家指定傳統工藝第一號。曾一度因為鋁製品的衝擊而需求減少的南部鐵器,近年來作為精美的茶道工藝品及實用餐廚用具等,再次獲得推崇。

我們從小泉家出發,開車約三十分鐘後到達了他們位於山腳的工坊。仁左衛門先生的兒子岳廣先生正在用炭生火,準備燒製鐵瓶的內側。仁左衛門先生從小就喜歡在工坊裡看祖父、父親工作,在第十代三兄弟中排行老二,大哥大學畢業後在東京工作,一去不返,他便繼承了家業。這不是出於父母的要求,而是他自己的決心。「都做了五十多年鐵瓶了,也持續了九代,必須要繼續下去。

放棄是很簡單的,堅持下來卻絕非易事。但是我父親和祖先們都堅持下來了,真的很不容易。我對這份工作所懷的自豪感也可能跟血緣遺傳有關係。除了自己工作,我也喜歡看別人做手藝,在一旁不出聲看幾個小時都不會累。這也許就是我身上的手藝人特質吧。我還喜歡研究各種形狀,創作本身就很有意思。現在,雖說都是職工,但是很多人只是一味按照別人的指示在工作。真正喜歡做東西的人,追求的是在這個過程中的樂趣和創造性。現在,中國來的訂單有很多,反倒沒有時間思考創作了。」

鑄造的方法有兩種,被指定為傳統工藝的釜和鐵瓶是用燒型法製成,即在燒製好的鑄型裡注入鐵水,這也是延續了一百多年的技法。與此相對,大量生產的鐵鍋等採用的是生型法,即不製作鑄型,而是直接澆鑄。事實上,大部分南部鐵器都是用生型法製作的。雖然生型製品形狀相同,但與鐵瓶相去甚遠,跟燒水壺差不多。鐵瓶燒出來的水很美味,具有補充鐵分的功效,並得到了科學的論證。但是,生型法有琺瑯加工,就沒有這個優點了。從生型中澆鑄出的模型,只要稍加著色,燒出來的水便會渾濁。這種渾濁被稱作「金氣」,在製作鐵瓶的過程中,就有一道工序用來去除「金氣」。

這是在盛岡發明的技術,是否進行這一道工序十分關鍵。將從鑄型中取出的鐵瓶朝下,在八百至九百攝氏度的高溫中燒製,讓表面覆蓋一層酸化膜,這樣就能去除金氣了。一般經過這道工序做出來的鐵瓶,最低也會賣個三萬到四萬日元。而如果砂鐵做的話,是不需要去除金氣的。就在老先生跟我們侃侃而談之際,兒子岳廣先生正在把倒過來的鐵瓶罩在燒紅的炭火上,進行著在瓶身內側覆蓋酸化膜的工作。不一會兒他將燒紅的鐵瓶從炭火上取下,周圍頓時彌漫開炙熱的空氣。要做出一個上等的鐵瓶,需要極致的細心和耐心。

老先生介紹道,製作鐵瓶時,有兩點至關重要。首先要有形狀設計,然後是肌膚紋理。高級鐵瓶一個鑄型只能製作一個鐵器。表面部分也都是一筆一筆手工繪製紋樣,同樣的紋理不可能存在第二個。這也可以說是鐵瓶的生命。雖然很多工坊為了產量,一個鑄型會用來生產很多個鐵瓶,但是在御釜屋,一個鑄型最多只能用來做三個鐵瓶。因為鐵瓶上的紋理設計纖細,製作一個就會破壞鑄型。

每天從早晨八點到下午五點,老先生、兒子和實習生都默默堅守著這樣的手工製作。現在岩手縣內從事南部鐵器品牌鐵器類產品生產的事務所共計七十四個,但堅持使用傳統工藝燒模具的鐵瓶產量僅占其中的2%。中國的鐵瓶熱持續升溫,聽說也有從中國直接到訪的客人,然而必須經過一百多道工序才能製作完成的鐵瓶一年的產量也僅有一百多個,無法一一滿足,訂單都要等待半年以上。「很多客人再三表示無論如何都想要御釜屋的鐵瓶,也有很多人說兩三年都可以等,這讓我們很欣慰。實際情況是生產能力已達極限。產量已經很小,一旦客戶覺得是不良品就賣不出去了。偶爾也有些瑕疵的部分,客人會覺得這也是自成一派的亮點,但是即使這個人覺得好,傳到下一代、下下一代後如果不能用,也稱不上好。所以我們只售賣能夠使用一兩百年的東西。如此這般,訂單越積越多,現在正發愁沒有時間創作呢。」這位八十多歲的老匠人開朗健談,在繁忙的工作之餘仍然會接受各種演講邀約,為推廣南部鐵器發揮餘熱。「我會努力堅持到閉眼的那一天。」他說著這樣的話,繼續享受著決定鐵瓶紋理、在鑄型表面仔細描摹紋樣的工作帶給他的樂趣。

Chapter 3 尋訪柳宗理

搜尋寶物的旅人──訪日本民藝館第五代館長深澤直人

2012 年就任日本民藝館館長的深澤直人,是日本首屈一指的產品設計師。

在中國, 他以MUJI 設計師兼設計顧問的身份為人所熟知。他在現代設計領域閃閃發光的經歷,讓他聽上去好像與民藝沒有什麼交集,但近幾年他提出的以「尋找,發現」為主題「Found MUJI」項目,卻與日本民藝之父柳宗悅的民藝運動一脈相承。

「我曾在北京的潘家園古董市場買了一件仿宋瓷器,因為覺得它很美。雖然賣家一直跟我說『這是真的』,但開出的價錢卻很便宜。」深澤先生笑著,「我事後調查得知,這件作品的確是在景德鎮燒製的,於是我想,用與宋代同樣的窯、同樣的土,製成的同樣款式的瓷器,只因年代不同就該被稱為贗品嗎?所以我找到燒製這件器皿的窯,請工人幫我燒製一模一樣的產品。像這樣,把一些東西深挖出來,賦予它新的生命,將被忽視的產品利用企業的力量重新打造,這就是『Found MUJI』的概念。以中國為起點,後來我在泰國、韓國、北歐等地都做了同樣的工作。現在,MUJI的員工每個月都會去世界各地尋找失落的好產品。

但不是說任何老物件都能被翻新,我們挑選的是那些本身就具有優秀潛質的物品,將它們進行整合,這就需要敏銳的鑒別力。中國還有很多很好的民藝沒有被開發。我在做這項工作的時候,正好被人問到要不要做民藝館的館長。要知道日本民藝館的創立者柳宗悅先生也是一位依照自己的美學理念搜尋寶物的旅人,我感覺自己在這一點上和他志趣相投。」

—— 那您是在什麼時候、怎樣和民藝結緣的?

深澤:第一次造訪日本民藝館的時候我三十歲。當時作為企業的設計師,我感覺自己的靈感幾近枯竭,想去看看外面的世界,於是準備前往美國。臨行前造訪了幾個頗具日本特色的地方,其中之一就是這間民藝館。在那裡我第一次知道「民藝」一詞是柳宗悅先生創造的,感到非常吃驚,因為在那以前我一直認為「民藝」與「工藝」一樣是一個一般用語,從那時起,民藝這一範疇在我心中清晰了起來。

—— 您受到的最大觸動是什麼?

深澤:是柳先生創造出民藝這個詞,而且我認為他建造民藝館這件事本身就非常偉大。這間民藝館無論在當時還是現在都秉承著這樣一種理念:「物品如果不做成這樣就不能稱之為物品。」我當時在設計師的道路上滿懷熱情,一頭熱地想要走下去,而當我把「民藝」一詞與「設計」進行替換之後發現,「民藝」竟然和「設計」所包含的直接含義一拍即合,發現這點的那一刻,我被深深地觸動了。民藝所宣導的「健康之美」「平常之美」與生命的幸福感也有直接的關係。民藝不是靠某位藝術家的個人智慧創作的,而是每一個最普通的人為了滿足生活最基本的需求而製作的,其中卻也蘊含著藝術性。在我的理解中,「設計」一詞的解釋和「民藝」如出一轍。

—— 民藝與工藝的區別具體體現在哪些方面呢?

深澤:民藝中不存在作者、藝術家一說。民藝中只有負責人,有負責做竹筐的,有負責做器皿的,或許可以稱他們為匠人,抑或他們甚至不以此為職業,只是為了自己的需要而燒製一些器皿罷了,而樸素之美也就從這裡誕生。工藝品則是有作者署名的,製作的人和使用的人分得很清楚,與在家製作自己用的器皿不一樣,工藝是融入了作者個人風格的專業化作品。這與順應需要而誕生的民藝有著巨大的差別,它們從各自追求的美學根底開始就背道而馳了。工藝追求的是雅,而民藝如果不仔細看的話,幾乎看不到任何「雅」所規範的價值。

—— 想要理解民藝的話,需要有窮盡其本質的眼光吧。

深澤:是啊。如果把這間民藝館裡的藏品放在日常生活中,人們會覺得這些東西有什麼觀賞價值呢。我在幾年前舉辦的「Super Normal」(平常至極)展覽也是一樣,展出的是那些生活中最普通、最常見,但仔細觀察時又是最美的東西。展覽的概念和民藝館也是非常相似。

—— 雖然是眾所周知的生活用品,但它們究竟是誰做的、是誰設計的卻無人知曉。

深澤:是的,因為它們太普通了,所以叫Super Normal。像柳宗悅從朝鮮半島帶回來的白瓷,大概當時的當地人覺得「這麼普通的東西,你想拿多少就拿多少吧」。雖然現在它的價值已與當時不可同日而語,但曾經是極普通的東西。

—— 因為是柳宗悅看中的東西,它們才變得有價值了吧?

深澤:確切地說,是柳宗悅和他周圍的民藝運動者們發現了其中的價值。這些人共有的美學思想在這些東西上第一次具有了形態。這就是民藝的Super Normal運動。他們並不是將自己喜歡的東西小心地保存在庫,而是以一種「你看這個不錯吧?」的姿態分享和傳播出去,這間民藝館就是分享的場所。這裡沒有專家鑒定後保管起來的藏品,這裡的東西如果不展示出來是沒有意義的。

——一件作品,當加上設計師或藝術家的署名就形成了品牌,成為可銷售的東西。而民藝卻完全跳出了這種範式,是這樣的嗎?

深澤:是的。因此這間民藝館的價值才很難被衡量。我們有一萬七千多件藏品,大家都覺得這很厲害,但並不把我們當作博物館來承認,因為這些東西都沒有經過專家鑒定。這裡是靠著每一個人小小的信念搭建起來的。有時候這反而是一種很強大的力量。為了不讓這裡被資本主義的巨浪吞噬,我們要時刻小心謹慎地運營,非常辛苦。

—— 參觀者的入場費是主要的收入來源吧?

深澤:有時租賃藏品也會有一些收入,公益財團法人是不能有儲蓄的,因此經費非常緊張。一萬七千多件藏品的保養維護工作是重中之重,我們要保護這些藏品。本來不能用價值來衡量的東西,如果因為發現了美學意義就給它定價的話就有些本末倒置了。我們的確面臨著這樣一種矛盾——明明是很好的東西,卻不能賦予它價值。

—— 您覺得至今為止,這間民藝館沒有被資本主義或者說被商業吞噬的原因是什麼?

深澤:是柳宗悅先生提倡的理念深深紮根在每個人心中的緣故吧。即美學存在於國家或資本之外。我們所有的工作人員都堅信這一點。

—— 您自身受到的最大的影響是什麼?

深澤:柳宗理的「實用之美」——根據使用需要凝縮而成的極致之美——這一思想對我影響很大,我不想做商業設計,而想以民藝理念作為設計準則。

—— 和您常說的「不設計的設計」一樣嗎?

深澤:當然在現實中,不設計的設計是不存在的。比較諷刺的一點是,在商業主義中,設計被認為是一項為了吸引顧客眼球而做的工作,事實也正是如此。為吸引而設計和為實用而設計,兩者的目的差別甚遠。而柳先生的設計,是在對物品的用途進行深思熟慮後做出的。

—— MUJI的商品雖然是由設計師設計的,但都是匿名的。這也體現了民藝的理念吧?

深澤:是的。我的立場是守護MUJI的思想,但MUJI與其說是誰生產的東西,不如說是根植在日本人心中最寶貴的、和自然最契合的東西,這些東西在MUJI的成長過程中緩慢流動著。最初我們把商業化的繁複包裝做到極簡,讓包裝和產品內外一致。把被商業主義浸染透的地方還原為本來面目,這是最初十年內MUJI所做的事情。逐漸地,贊同這種理念的人越來越多,大家都來到了一個追求簡潔的時代。那麼MUJI接下來該做些什麼呢?一是不光要讓現有產品變得更加簡潔,還要創造實用之美;二是不光要追求產品的純粹化,還要充分發揮物品本身特有的魅力才行。這就是MUJI現在直面的課題。由於這一問題同民藝的思想相契合,因此MUJI的人也經常會來民藝館學習。

要說柳宗悅收集的民藝作品,其實並沒有包含什麼大而廣的美學。我這三年來學到的,就是發現他所喜愛的東西都有很強的偏向性,當然這是很好的偏向性,具體來說就是:不冷酷。大多數的東西都是溫潤可愛的,我想這就是他所追求的通往平和的一種途徑吧。

—— 可愛是指日本人普遍喜歡的那種嗎?是讓心靈覺得溫暖的感覺嗎?

深澤:可愛是指更廣義的可愛,是身體上的喜悅,是讓人情不自禁想要擁抱的東西。工藝品的雅,是經過無數道工序打磨後形成的高貴莊嚴的美。與之相反,MUJI從簡約化開始,進入了一個充滿人性溫情的階段。因此我們會汲取民藝之美,或是在「Found MUJI」的專案中飽含熱情地探索。可以說是一種民藝復興運動吧。

岩手縣 原初的風景

【御釜屋 南部鐵瓶】

◎鐵瓶燒出來的水很美味,具有補充鐵分的功效,並得到了科學的論證。御釜屋第十代傳人小泉仁左衛門已八十多歲,雖然釜師的工作被稱作「十年才能磨一劍」,自小就看著父親工作長大的岳廣,在這一方面卻有著超越普通人的領悟力。如何培養後繼者將技術傳承下去以及保持創作的水準,對岳廣來說也是今後的課題之一。

岩手縣縣廳所在城市盛岡的鐵器製造,可以追溯到江戶時代初期的慶長年間(1596~1615年),盛岡藩的南部家族開始大舉修建城池之時。此後,在歷代藩主的庇護之下,以城下町盛岡市為中心的地區開始鑄造鐵器。

承擔南部藩鐵器大部分訂單的,有阪家、鈴木家、藤田家、小泉家這四大家族。換句話說,盛岡南部鐵器的歷史也是這四大家族的歷史,尤以小泉家的地位最重要。據說,小泉家從第三代才開始製作如今備受各國愛好者追捧的鐵瓶。江戶時代,小泉家作為關東以北地區唯一的釜師,負責鑄造南部藩御用茶釜、鐵瓶,因此也稱為御釜屋。釜師仁左衛門的名號也沿用至今。

超過八十歲的第十代小泉仁左衛門先生,他的家就在距離盛岡站車程十多分鐘的住宅區裡。榻榻米的居室內,放置著各式各樣的鐵瓶,其中包括比利時世界博覽會獲獎作品「大線紋姥口平丸形鐵瓶」、讓德國建築家布諾•托(Bruno Taut)讚不絕口的「龜甲形鐵瓶」等名作。儘管這些作品的形狀和表面紋理各異,但每一件作品都流露出鐵質的厚重感,有著手工製品特有的沉穩和大氣。

在前往工坊之前,仁左衛門先生向我們介紹了南部鐵瓶的歷史。「南部藩的藩主在茶道上造詣很深,這成了南部鐵器誕生的重要原因。當時,福岡藩的栗山大膳和對馬藩的規伯玄方被流放至南部藩。這二人原本是當時日本傑出的文化人,因此受到了南部藩藩主的禮遇,藩主也開始讓屬下武士學習茶道。也正因為如此,藩主開始在自己的領地上籌畫製作茶釜。大名雖然已經有了專用的匠人、鑄物師,但還是將小泉家的第一代從京都邀請到南部藩作為專門的釜師。這就是南部釜的起源。」

當時使用的是北上川的砂鐵,約七十年以後,為使燒水壺便於使用,第三代仁左衛門清尊創作出了鐵瓶。最初只是用作藩主的贈答品。漸漸地,外面的人開始口口相傳:「這個鐵瓶真不錯,從哪裡買到的?」這是南部之物。「自然而然就開始叫作南部鐵瓶了」。

第十代小泉仁左衛門先生告訴我們,鐵瓶最初使用的是本地的砂鐵,如今很少使用了。雖然現在盛岡的鐵礦石原料仍然很多,但開採出來並用古法製作的話成本太高。與現在使用的西式熔鐵爐相比,所需費用相差十倍以上。南部藩主成功地在西式熔鐵爐裡製作鑄鐵,正因如此,鐵瓶在明治以後得以普及。深知砂鐵鐵瓶優點的小泉家,每天都在使用古老的砂鐵鐵瓶。「我們家有一個老的砂鐵器物。」他邊說邊給我們展示了一件沒有著色的精美砂鐵鐵瓶,「用鑄鐵製成的物件用個七八十年沒什麼大問題,砂鐵做的卻可以用兩百年,耐用年數很長。還有,砂鐵鐵瓶材質較硬,敲擊會有高亢的聲響。」說著,他用手指敲擊了一下鐵瓶的瓶蓋,一聲清脆迴響在屋內。

進入昭和時代,南部鐵器迎來了艱難時期。第二次世界大戰時,統制令(槍炮統一管理命令)實施後,軍需關聯品之外的生產被禁止。南部地區的150名匠人中,只有16人繼續鑄造鐵器。「戰爭結束後,物資不足,進入了那個無論做出什麼都能賣出去的年代。盛岡以外的地方也開始生產生活用鐵製品,為了好賣,大家都自稱是南部鐵器。那之後家父也曾想過要申請商標,但因為南部鐵器這一名稱過於大眾化,並沒有成功。」

為了預防產地做假,只有岩手縣的盛岡和水澤生產的鐵器被允許稱為「南部鐵器」。

1975年,南部鐵器被認定為國家指定傳統工藝第一號。曾一度因為鋁製品的衝擊而需求減少的南部鐵器,近年來作為精美的茶道工藝品及實用餐廚用具等,再次獲得推崇。

我們從小泉家出發,開車約三十分鐘後到達了他們位於山腳的工坊。仁左衛門先生的兒子岳廣先生正在用炭生火,準備燒製鐵瓶的內側。仁左衛門先生從小就喜歡在工坊裡看祖父、父親工作,在第十代三兄弟中排行老二,大哥大學畢業後在東京工作,一去不返,他便繼承了家業。這不是出於父母的要求,而是他自己的決心。「都做了五十多年鐵瓶了,也持續了九代,必須要繼續下去。

放棄是很簡單的,堅持下來卻絕非易事。但是我父親和祖先們都堅持下來了,真的很不容易。我對這份工作所懷的自豪感也可能跟血緣遺傳有關係。除了自己工作,我也喜歡看別人做手藝,在一旁不出聲看幾個小時都不會累。這也許就是我身上的手藝人特質吧。我還喜歡研究各種形狀,創作本身就很有意思。現在,雖說都是職工,但是很多人只是一味按照別人的指示在工作。真正喜歡做東西的人,追求的是在這個過程中的樂趣和創造性。現在,中國來的訂單有很多,反倒沒有時間思考創作了。」

鑄造的方法有兩種,被指定為傳統工藝的釜和鐵瓶是用燒型法製成,即在燒製好的鑄型裡注入鐵水,這也是延續了一百多年的技法。與此相對,大量生產的鐵鍋等採用的是生型法,即不製作鑄型,而是直接澆鑄。事實上,大部分南部鐵器都是用生型法製作的。雖然生型製品形狀相同,但與鐵瓶相去甚遠,跟燒水壺差不多。鐵瓶燒出來的水很美味,具有補充鐵分的功效,並得到了科學的論證。但是,生型法有琺瑯加工,就沒有這個優點了。從生型中澆鑄出的模型,只要稍加著色,燒出來的水便會渾濁。這種渾濁被稱作「金氣」,在製作鐵瓶的過程中,就有一道工序用來去除「金氣」。

這是在盛岡發明的技術,是否進行這一道工序十分關鍵。將從鑄型中取出的鐵瓶朝下,在八百至九百攝氏度的高溫中燒製,讓表面覆蓋一層酸化膜,這樣就能去除金氣了。一般經過這道工序做出來的鐵瓶,最低也會賣個三萬到四萬日元。而如果砂鐵做的話,是不需要去除金氣的。就在老先生跟我們侃侃而談之際,兒子岳廣先生正在把倒過來的鐵瓶罩在燒紅的炭火上,進行著在瓶身內側覆蓋酸化膜的工作。不一會兒他將燒紅的鐵瓶從炭火上取下,周圍頓時彌漫開炙熱的空氣。要做出一個上等的鐵瓶,需要極致的細心和耐心。

老先生介紹道,製作鐵瓶時,有兩點至關重要。首先要有形狀設計,然後是肌膚紋理。高級鐵瓶一個鑄型只能製作一個鐵器。表面部分也都是一筆一筆手工繪製紋樣,同樣的紋理不可能存在第二個。這也可以說是鐵瓶的生命。雖然很多工坊為了產量,一個鑄型會用來生產很多個鐵瓶,但是在御釜屋,一個鑄型最多只能用來做三個鐵瓶。因為鐵瓶上的紋理設計纖細,製作一個就會破壞鑄型。

每天從早晨八點到下午五點,老先生、兒子和實習生都默默堅守著這樣的手工製作。現在岩手縣內從事南部鐵器品牌鐵器類產品生產的事務所共計七十四個,但堅持使用傳統工藝燒模具的鐵瓶產量僅占其中的2%。中國的鐵瓶熱持續升溫,聽說也有從中國直接到訪的客人,然而必須經過一百多道工序才能製作完成的鐵瓶一年的產量也僅有一百多個,無法一一滿足,訂單都要等待半年以上。「很多客人再三表示無論如何都想要御釜屋的鐵瓶,也有很多人說兩三年都可以等,這讓我們很欣慰。實際情況是生產能力已達極限。產量已經很小,一旦客戶覺得是不良品就賣不出去了。偶爾也有些瑕疵的部分,客人會覺得這也是自成一派的亮點,但是即使這個人覺得好,傳到下一代、下下一代後如果不能用,也稱不上好。所以我們只售賣能夠使用一兩百年的東西。如此這般,訂單越積越多,現在正發愁沒有時間創作呢。」這位八十多歲的老匠人開朗健談,在繁忙的工作之餘仍然會接受各種演講邀約,為推廣南部鐵器發揮餘熱。「我會努力堅持到閉眼的那一天。」他說著這樣的話,繼續享受著決定鐵瓶紋理、在鑄型表面仔細描摹紋樣的工作帶給他的樂趣。

Chapter 3 尋訪柳宗理

搜尋寶物的旅人──訪日本民藝館第五代館長深澤直人

2012 年就任日本民藝館館長的深澤直人,是日本首屈一指的產品設計師。

在中國, 他以MUJI 設計師兼設計顧問的身份為人所熟知。他在現代設計領域閃閃發光的經歷,讓他聽上去好像與民藝沒有什麼交集,但近幾年他提出的以「尋找,發現」為主題「Found MUJI」項目,卻與日本民藝之父柳宗悅的民藝運動一脈相承。

「我曾在北京的潘家園古董市場買了一件仿宋瓷器,因為覺得它很美。雖然賣家一直跟我說『這是真的』,但開出的價錢卻很便宜。」深澤先生笑著,「我事後調查得知,這件作品的確是在景德鎮燒製的,於是我想,用與宋代同樣的窯、同樣的土,製成的同樣款式的瓷器,只因年代不同就該被稱為贗品嗎?所以我找到燒製這件器皿的窯,請工人幫我燒製一模一樣的產品。像這樣,把一些東西深挖出來,賦予它新的生命,將被忽視的產品利用企業的力量重新打造,這就是『Found MUJI』的概念。以中國為起點,後來我在泰國、韓國、北歐等地都做了同樣的工作。現在,MUJI的員工每個月都會去世界各地尋找失落的好產品。

但不是說任何老物件都能被翻新,我們挑選的是那些本身就具有優秀潛質的物品,將它們進行整合,這就需要敏銳的鑒別力。中國還有很多很好的民藝沒有被開發。我在做這項工作的時候,正好被人問到要不要做民藝館的館長。要知道日本民藝館的創立者柳宗悅先生也是一位依照自己的美學理念搜尋寶物的旅人,我感覺自己在這一點上和他志趣相投。」

—— 那您是在什麼時候、怎樣和民藝結緣的?

深澤:第一次造訪日本民藝館的時候我三十歲。當時作為企業的設計師,我感覺自己的靈感幾近枯竭,想去看看外面的世界,於是準備前往美國。臨行前造訪了幾個頗具日本特色的地方,其中之一就是這間民藝館。在那裡我第一次知道「民藝」一詞是柳宗悅先生創造的,感到非常吃驚,因為在那以前我一直認為「民藝」與「工藝」一樣是一個一般用語,從那時起,民藝這一範疇在我心中清晰了起來。

—— 您受到的最大觸動是什麼?

深澤:是柳先生創造出民藝這個詞,而且我認為他建造民藝館這件事本身就非常偉大。這間民藝館無論在當時還是現在都秉承著這樣一種理念:「物品如果不做成這樣就不能稱之為物品。」我當時在設計師的道路上滿懷熱情,一頭熱地想要走下去,而當我把「民藝」一詞與「設計」進行替換之後發現,「民藝」竟然和「設計」所包含的直接含義一拍即合,發現這點的那一刻,我被深深地觸動了。民藝所宣導的「健康之美」「平常之美」與生命的幸福感也有直接的關係。民藝不是靠某位藝術家的個人智慧創作的,而是每一個最普通的人為了滿足生活最基本的需求而製作的,其中卻也蘊含著藝術性。在我的理解中,「設計」一詞的解釋和「民藝」如出一轍。

—— 民藝與工藝的區別具體體現在哪些方面呢?

深澤:民藝中不存在作者、藝術家一說。民藝中只有負責人,有負責做竹筐的,有負責做器皿的,或許可以稱他們為匠人,抑或他們甚至不以此為職業,只是為了自己的需要而燒製一些器皿罷了,而樸素之美也就從這裡誕生。工藝品則是有作者署名的,製作的人和使用的人分得很清楚,與在家製作自己用的器皿不一樣,工藝是融入了作者個人風格的專業化作品。這與順應需要而誕生的民藝有著巨大的差別,它們從各自追求的美學根底開始就背道而馳了。工藝追求的是雅,而民藝如果不仔細看的話,幾乎看不到任何「雅」所規範的價值。

—— 想要理解民藝的話,需要有窮盡其本質的眼光吧。

深澤:是啊。如果把這間民藝館裡的藏品放在日常生活中,人們會覺得這些東西有什麼觀賞價值呢。我在幾年前舉辦的「Super Normal」(平常至極)展覽也是一樣,展出的是那些生活中最普通、最常見,但仔細觀察時又是最美的東西。展覽的概念和民藝館也是非常相似。

—— 雖然是眾所周知的生活用品,但它們究竟是誰做的、是誰設計的卻無人知曉。

深澤:是的,因為它們太普通了,所以叫Super Normal。像柳宗悅從朝鮮半島帶回來的白瓷,大概當時的當地人覺得「這麼普通的東西,你想拿多少就拿多少吧」。雖然現在它的價值已與當時不可同日而語,但曾經是極普通的東西。

—— 因為是柳宗悅看中的東西,它們才變得有價值了吧?

深澤:確切地說,是柳宗悅和他周圍的民藝運動者們發現了其中的價值。這些人共有的美學思想在這些東西上第一次具有了形態。這就是民藝的Super Normal運動。他們並不是將自己喜歡的東西小心地保存在庫,而是以一種「你看這個不錯吧?」的姿態分享和傳播出去,這間民藝館就是分享的場所。這裡沒有專家鑒定後保管起來的藏品,這裡的東西如果不展示出來是沒有意義的。

——一件作品,當加上設計師或藝術家的署名就形成了品牌,成為可銷售的東西。而民藝卻完全跳出了這種範式,是這樣的嗎?

深澤:是的。因此這間民藝館的價值才很難被衡量。我們有一萬七千多件藏品,大家都覺得這很厲害,但並不把我們當作博物館來承認,因為這些東西都沒有經過專家鑒定。這裡是靠著每一個人小小的信念搭建起來的。有時候這反而是一種很強大的力量。為了不讓這裡被資本主義的巨浪吞噬,我們要時刻小心謹慎地運營,非常辛苦。

—— 參觀者的入場費是主要的收入來源吧?

深澤:有時租賃藏品也會有一些收入,公益財團法人是不能有儲蓄的,因此經費非常緊張。一萬七千多件藏品的保養維護工作是重中之重,我們要保護這些藏品。本來不能用價值來衡量的東西,如果因為發現了美學意義就給它定價的話就有些本末倒置了。我們的確面臨著這樣一種矛盾——明明是很好的東西,卻不能賦予它價值。

—— 您覺得至今為止,這間民藝館沒有被資本主義或者說被商業吞噬的原因是什麼?

深澤:是柳宗悅先生提倡的理念深深紮根在每個人心中的緣故吧。即美學存在於國家或資本之外。我們所有的工作人員都堅信這一點。

—— 您自身受到的最大的影響是什麼?

深澤:柳宗理的「實用之美」——根據使用需要凝縮而成的極致之美——這一思想對我影響很大,我不想做商業設計,而想以民藝理念作為設計準則。

—— 和您常說的「不設計的設計」一樣嗎?

深澤:當然在現實中,不設計的設計是不存在的。比較諷刺的一點是,在商業主義中,設計被認為是一項為了吸引顧客眼球而做的工作,事實也正是如此。為吸引而設計和為實用而設計,兩者的目的差別甚遠。而柳先生的設計,是在對物品的用途進行深思熟慮後做出的。

—— MUJI的商品雖然是由設計師設計的,但都是匿名的。這也體現了民藝的理念吧?

深澤:是的。我的立場是守護MUJI的思想,但MUJI與其說是誰生產的東西,不如說是根植在日本人心中最寶貴的、和自然最契合的東西,這些東西在MUJI的成長過程中緩慢流動著。最初我們把商業化的繁複包裝做到極簡,讓包裝和產品內外一致。把被商業主義浸染透的地方還原為本來面目,這是最初十年內MUJI所做的事情。逐漸地,贊同這種理念的人越來越多,大家都來到了一個追求簡潔的時代。那麼MUJI接下來該做些什麼呢?一是不光要讓現有產品變得更加簡潔,還要創造實用之美;二是不光要追求產品的純粹化,還要充分發揮物品本身特有的魅力才行。這就是MUJI現在直面的課題。由於這一問題同民藝的思想相契合,因此MUJI的人也經常會來民藝館學習。

要說柳宗悅收集的民藝作品,其實並沒有包含什麼大而廣的美學。我這三年來學到的,就是發現他所喜愛的東西都有很強的偏向性,當然這是很好的偏向性,具體來說就是:不冷酷。大多數的東西都是溫潤可愛的,我想這就是他所追求的通往平和的一種途徑吧。

—— 可愛是指日本人普遍喜歡的那種嗎?是讓心靈覺得溫暖的感覺嗎?

深澤:可愛是指更廣義的可愛,是身體上的喜悅,是讓人情不自禁想要擁抱的東西。工藝品的雅,是經過無數道工序打磨後形成的高貴莊嚴的美。與之相反,MUJI從簡約化開始,進入了一個充滿人性溫情的階段。因此我們會汲取民藝之美,或是在「Found MUJI」的專案中飽含熱情地探索。可以說是一種民藝復興運動吧。