古國的召喚

二○一五年十月,雲門戶外劇場。點燃的艾草清煙自鐵盆中冉冉升起,伴隨秋颱接近而產生的水氣,以及淡水的霧靄,形成一道可見可聞的結界。八點鐘整點,鐘聲敲響,臉上帶妝的演員,有的半著服飾,有的只穿黑色工作服,以金枝演社資深演員高銘謙為首,捧著沉香,帶領眾人,朝著東南西北四個方位,虔敬頂禮,「一拜、二拜、三拜。」四個方位,十二回合的禮拜,當第十二回結束時,原本飄著的細雨停了,接著微風吹起,好似真有四方神靈,應邀來到現場。

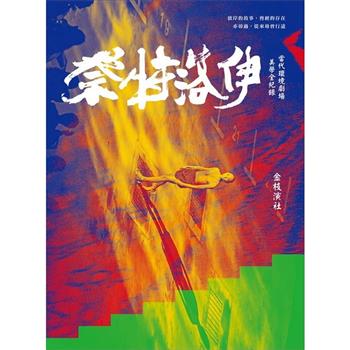

這是《祭特洛伊》二○一五年在雲門戶外劇場演出的情景。自一九九七年華山廢墟首演以來,經過三度改版重演的劇碼,從原始的版本,一步一步跟著金枝演社一同成長演變為如今的樣貌。中間交織的,是二十年來,台灣這塊土地發生的大小歷史局勢,是人與人之間深刻的情感與傳承,更是藝術家們與土地、與人之間的連結、叩問。

一九九三年,金枝演社成立,創辦人王榮裕因為自己的成長背景與藝術養成,以及在優劇場接受劉若瑀帶領的「溯計畫」啟蒙,在他的作品中,除了屬於台灣本土的符號與元素,更強烈地還有他做為藝術創作者的個性:不甘受固定框架拘束,且樂於衝撞與挑戰。翻開他的創作履歷,從一輛三噸半的卡車,到酒廠廢墟、古蹟砲台、高樓天台……,每部作品的背後,都是對於藝術與空間對話的嘗試和開拓。在王榮裕的理念中,戲劇,可以發生在任何一個角落。

一九九七年的《古國之神—祭特洛伊》(以下簡稱《古國之神》),形式上繼承了前一年發表的《胡撇仔戲—台灣女俠白小蘭》(以下簡稱《白小蘭》)。後者以一輛三噸半的卡車為舞台,在各種場地均可靈活搬演;而前者同樣走出制式的室內劇場,挑戰異質空間的可能性與極限。《白小蘭》舞台依靠更多的是三噸半卡車,只要車能到,舞台便能搭,戲便能演。但《古國之神》則不然,演出空間的每個角落,都得經過縝密的計算與規劃。這種利用既有建築、空間做為舞台的概念,一部分來自二哥擔任雲門舞集《流浪者之歌》客席表演者,一九九五年隨舞團到德國漢堡藝術節,在前身是廢棄工廠的劇場演出之刺激:廢棄的工業感,與藝術的精緻,這樣衝突的兩個世界竟然可以和諧地融合在一起。

另一部分,則是深植於他血液中的「衝撞」性格:對規範的衝撞、對空間的衝撞。而這都歸因於他對戲劇的觀點:就像野台歌仔戲無處不能演。深信可以在台灣拓出這樣可能性的二哥,帶著劇組人馬,開始了藝術拓荒之旅。

誰也無法意料到,這場拓荒竟持續超過二十年之久。

最一開始,二哥鎖定了位於金瓜石的「禮樂煉銅廠」。地處濱海公路上的廠區,緊鄰現被稱為「十三層遺址」的水湳洞選煉廠,所在海域是著名的水湳洞陰陽海,因海灣地形的關係,礦物難以散去,使得海水變色,一深一淺宛如陰陽。煉銅廠的陳舊氛圍與金瓜石野地的蒼涼感,在在吸引著二哥的眼睛。

我是藝術家嘛,藝術家做事就是一腔熱血,夢想遠大。我那時候看到禮樂煉銅廠,就覺得,哇,好棒的場地,我一定要在這裡做我的戲。你說觀眾要哪裡來?那四周是很荒涼,我也沒管那麼多,頂多叫車把觀眾送過來,反正我就是要在這裡演。結果去了之後,對方才說不再外借。

一九九七年一月,劇團與禮樂煉銅廠的交涉鎩羽而歸。對方因過去出借團隊拍攝,卻發現團隊在場地內進行爆破動作的慘痛經驗,堅持拒絕申請。二哥只好繼續逐一尋訪各個可能的演出場地。最終,經歷多次場勘及碰壁的創作團隊,在彭雅玲導演的推薦下,知道當時有個里長租了華山酒廠前方空地做停車場,後面廢棄的舊工廠應該適合。抱著姑且一試的心情,當一行人抵達現場後,見到八德路與忠孝東路上繁華熱鬧的車流與酒廠的荒煙蔓草,形成一種反差極大的荒謬感。廢墟裡的時間與空間一切靜止,似乎與外在沒有任何交集。如此巨大的張力,讓二哥當下便認定這裡就是他要尋找的演出場地。在與里長洽談並順利承租了原為米酒作業場的空間後,二哥帶領劇組人馬進駐一片荒蕪的酒廠。

二十多年後的現在,已和無數非劇場空間打過交道的二哥,對於這樣的演出方式,有著自己一路走來的體悟:

其實每一個場地都有它的個性跟脾氣,它自己會決定自己的樣子要怎麼展現。我們只是去看,去感覺,然後思考該怎麼讓戲發生在這個空間裡面。做這種環境劇場很有趣,不是我們人在挑場地。是這部戲,它自己有自己的想法跟意志。它透過我們的眼睛去看,然後決定要在哪裡搬演。

當思考藝術之於人,之於空間到底是怎麼一回事,二哥這樣的體悟,應是一種藝術家對於創作、世界的謙卑。藝術本身的偉大並不在於創作者口頭的宣稱,而在於必須先對我們從事的一切心懷敬重,它的價值才會為其他人所看見。或許是多次處於這種「蠻荒野地」的經驗,與金枝長期合作的創作團隊,對於創作都有著一種純粹、虔敬的心理。

也因此,每當回憶以前的創作過程,他們總有說不完的故事可以分享。

人家都說好事多磨,好事多磨。其實要完成一件事情,本來就不容易。

書畫藝術家張鶴金,或者舞台設計張忘,不同領域有著不同名字的資深藝術創作者,最開始與二哥在優劇場結識,直到今天,張忘仍與金枝演社保持密切的關係。而在《祭特洛伊》的創作團隊中,他更橫跨三版,二十多年來與二哥一同見證作品的變化、發展。「我覺得我和榮裕應該算是比較互補的吧。」細細回憶與二哥合作以來的種種,張忘這樣總結。「雖然我們都學太極啦,不過他(二哥)有時會比較急,像我就是,你有什麼,我就用什麼。」而當比較這部作品長達五分之一世紀的變化,張忘對於上個世紀末,以有限資源完成的第一版,言談中仍是滿滿的得意:

回過頭來看二十多年前的這部戲,我還是覺得它很多概念是我很喜歡的。即使後續又做了兩個版本,但九七年的這一版有它不可替代的地位……那個時候真的很像在拓荒。尤其一九九七年那個場地,本來就是很具戲劇性的,在都市裡頭,有一個這樣的廢墟,別的不說,光是這點就很有一種啟示意味。

做為一個創作者,在身處動盪與轉變的年代,面對這樣充滿衝突的場地,心中的激動是可以預期的。但這些畢竟是後話,談起過去雖然可以雲淡風輕,但回到一九九七年那個當下,如何打造出合適的舞台,的確不是一件可輕忽的工程。而這又與創作初期,二哥與蕙芬對於《古國之神》的作品底蘊該如何設計息息相關。「一開始在排練的時候,二哥常常會想到要加入一些新的元素,後來看一看又覺得應該刪掉。

就這樣刪刪改改了好多次。」擔任製作人兼編劇的蕙芬,回憶當時與二哥一起工作,劇本先由周曼農完成初稿,但二哥覺得還不是他想要的樣子,於是又把她找去接手,由二哥口述概念,蕙芬書寫增刪文本,只是反覆修改仍遲遲無法定調。對於任何創作而言,沒有辦法確定核心概念,創作上便猶如隔靴搔癢,直到張忘自希臘遊歷歸來。

在希臘遊歷的經驗,使張忘得以親眼見到古代遺跡的宏偉,那些劇場、神廟,無一不顯示著文明的盛衰。英雄美人都將遲暮逝去,但這些建築則留了下來,讓人類得以從考古中,找到這些文明的印記。「考古」與「遺跡」,正是張忘為作品定下的基調。即便在創作《古國之神》時,因經費有限,沒辦法有太多華麗的布景道具,但做為一個善於使用空間的創作者,他知道,比起華麗的布景,更重要的是將場地特色最大化,並且與作品內涵互相呼應。

我常說這種事,有很多種搞法。你給我一百萬,有一百萬的玩法;剛成立的團體沒有多少經費,但也可以把它做得很精緻。我那時候其實算是通包。我想了想,重點還是要好好利用酒廠那種廢墟感。剛好那時討論之後,整體作品的風格很有「考古」的感覺。一個劇團,在一個古國遺跡搬演古國的故事。你要說是發掘也好,但我就是從中聯想到很多古城遺跡,像是龐貝城。那我要做的就是如何在這個場地上塑造出那種感覺。

發揮自己獨特的美學創意,張忘將石膏塗在演員的局部肢體上,等到乾了之後再將其取下。之後,再將這些肢體的拓印,四散在演出的空間。整個酒廠廢墟,彷彿化成一座剛剛考古出土的古城遺址。(文字節錄)

二○一五年十月,雲門戶外劇場。點燃的艾草清煙自鐵盆中冉冉升起,伴隨秋颱接近而產生的水氣,以及淡水的霧靄,形成一道可見可聞的結界。八點鐘整點,鐘聲敲響,臉上帶妝的演員,有的半著服飾,有的只穿黑色工作服,以金枝演社資深演員高銘謙為首,捧著沉香,帶領眾人,朝著東南西北四個方位,虔敬頂禮,「一拜、二拜、三拜。」四個方位,十二回合的禮拜,當第十二回結束時,原本飄著的細雨停了,接著微風吹起,好似真有四方神靈,應邀來到現場。

這是《祭特洛伊》二○一五年在雲門戶外劇場演出的情景。自一九九七年華山廢墟首演以來,經過三度改版重演的劇碼,從原始的版本,一步一步跟著金枝演社一同成長演變為如今的樣貌。中間交織的,是二十年來,台灣這塊土地發生的大小歷史局勢,是人與人之間深刻的情感與傳承,更是藝術家們與土地、與人之間的連結、叩問。

一九九三年,金枝演社成立,創辦人王榮裕因為自己的成長背景與藝術養成,以及在優劇場接受劉若瑀帶領的「溯計畫」啟蒙,在他的作品中,除了屬於台灣本土的符號與元素,更強烈地還有他做為藝術創作者的個性:不甘受固定框架拘束,且樂於衝撞與挑戰。翻開他的創作履歷,從一輛三噸半的卡車,到酒廠廢墟、古蹟砲台、高樓天台……,每部作品的背後,都是對於藝術與空間對話的嘗試和開拓。在王榮裕的理念中,戲劇,可以發生在任何一個角落。

一九九七年的《古國之神—祭特洛伊》(以下簡稱《古國之神》),形式上繼承了前一年發表的《胡撇仔戲—台灣女俠白小蘭》(以下簡稱《白小蘭》)。後者以一輛三噸半的卡車為舞台,在各種場地均可靈活搬演;而前者同樣走出制式的室內劇場,挑戰異質空間的可能性與極限。《白小蘭》舞台依靠更多的是三噸半卡車,只要車能到,舞台便能搭,戲便能演。但《古國之神》則不然,演出空間的每個角落,都得經過縝密的計算與規劃。這種利用既有建築、空間做為舞台的概念,一部分來自二哥擔任雲門舞集《流浪者之歌》客席表演者,一九九五年隨舞團到德國漢堡藝術節,在前身是廢棄工廠的劇場演出之刺激:廢棄的工業感,與藝術的精緻,這樣衝突的兩個世界竟然可以和諧地融合在一起。

另一部分,則是深植於他血液中的「衝撞」性格:對規範的衝撞、對空間的衝撞。而這都歸因於他對戲劇的觀點:就像野台歌仔戲無處不能演。深信可以在台灣拓出這樣可能性的二哥,帶著劇組人馬,開始了藝術拓荒之旅。

誰也無法意料到,這場拓荒竟持續超過二十年之久。

最一開始,二哥鎖定了位於金瓜石的「禮樂煉銅廠」。地處濱海公路上的廠區,緊鄰現被稱為「十三層遺址」的水湳洞選煉廠,所在海域是著名的水湳洞陰陽海,因海灣地形的關係,礦物難以散去,使得海水變色,一深一淺宛如陰陽。煉銅廠的陳舊氛圍與金瓜石野地的蒼涼感,在在吸引著二哥的眼睛。

我是藝術家嘛,藝術家做事就是一腔熱血,夢想遠大。我那時候看到禮樂煉銅廠,就覺得,哇,好棒的場地,我一定要在這裡做我的戲。你說觀眾要哪裡來?那四周是很荒涼,我也沒管那麼多,頂多叫車把觀眾送過來,反正我就是要在這裡演。結果去了之後,對方才說不再外借。

一九九七年一月,劇團與禮樂煉銅廠的交涉鎩羽而歸。對方因過去出借團隊拍攝,卻發現團隊在場地內進行爆破動作的慘痛經驗,堅持拒絕申請。二哥只好繼續逐一尋訪各個可能的演出場地。最終,經歷多次場勘及碰壁的創作團隊,在彭雅玲導演的推薦下,知道當時有個里長租了華山酒廠前方空地做停車場,後面廢棄的舊工廠應該適合。抱著姑且一試的心情,當一行人抵達現場後,見到八德路與忠孝東路上繁華熱鬧的車流與酒廠的荒煙蔓草,形成一種反差極大的荒謬感。廢墟裡的時間與空間一切靜止,似乎與外在沒有任何交集。如此巨大的張力,讓二哥當下便認定這裡就是他要尋找的演出場地。在與里長洽談並順利承租了原為米酒作業場的空間後,二哥帶領劇組人馬進駐一片荒蕪的酒廠。

二十多年後的現在,已和無數非劇場空間打過交道的二哥,對於這樣的演出方式,有著自己一路走來的體悟:

其實每一個場地都有它的個性跟脾氣,它自己會決定自己的樣子要怎麼展現。我們只是去看,去感覺,然後思考該怎麼讓戲發生在這個空間裡面。做這種環境劇場很有趣,不是我們人在挑場地。是這部戲,它自己有自己的想法跟意志。它透過我們的眼睛去看,然後決定要在哪裡搬演。

當思考藝術之於人,之於空間到底是怎麼一回事,二哥這樣的體悟,應是一種藝術家對於創作、世界的謙卑。藝術本身的偉大並不在於創作者口頭的宣稱,而在於必須先對我們從事的一切心懷敬重,它的價值才會為其他人所看見。或許是多次處於這種「蠻荒野地」的經驗,與金枝長期合作的創作團隊,對於創作都有著一種純粹、虔敬的心理。

也因此,每當回憶以前的創作過程,他們總有說不完的故事可以分享。

人家都說好事多磨,好事多磨。其實要完成一件事情,本來就不容易。

書畫藝術家張鶴金,或者舞台設計張忘,不同領域有著不同名字的資深藝術創作者,最開始與二哥在優劇場結識,直到今天,張忘仍與金枝演社保持密切的關係。而在《祭特洛伊》的創作團隊中,他更橫跨三版,二十多年來與二哥一同見證作品的變化、發展。「我覺得我和榮裕應該算是比較互補的吧。」細細回憶與二哥合作以來的種種,張忘這樣總結。「雖然我們都學太極啦,不過他(二哥)有時會比較急,像我就是,你有什麼,我就用什麼。」而當比較這部作品長達五分之一世紀的變化,張忘對於上個世紀末,以有限資源完成的第一版,言談中仍是滿滿的得意:

回過頭來看二十多年前的這部戲,我還是覺得它很多概念是我很喜歡的。即使後續又做了兩個版本,但九七年的這一版有它不可替代的地位……那個時候真的很像在拓荒。尤其一九九七年那個場地,本來就是很具戲劇性的,在都市裡頭,有一個這樣的廢墟,別的不說,光是這點就很有一種啟示意味。

做為一個創作者,在身處動盪與轉變的年代,面對這樣充滿衝突的場地,心中的激動是可以預期的。但這些畢竟是後話,談起過去雖然可以雲淡風輕,但回到一九九七年那個當下,如何打造出合適的舞台,的確不是一件可輕忽的工程。而這又與創作初期,二哥與蕙芬對於《古國之神》的作品底蘊該如何設計息息相關。「一開始在排練的時候,二哥常常會想到要加入一些新的元素,後來看一看又覺得應該刪掉。

就這樣刪刪改改了好多次。」擔任製作人兼編劇的蕙芬,回憶當時與二哥一起工作,劇本先由周曼農完成初稿,但二哥覺得還不是他想要的樣子,於是又把她找去接手,由二哥口述概念,蕙芬書寫增刪文本,只是反覆修改仍遲遲無法定調。對於任何創作而言,沒有辦法確定核心概念,創作上便猶如隔靴搔癢,直到張忘自希臘遊歷歸來。

在希臘遊歷的經驗,使張忘得以親眼見到古代遺跡的宏偉,那些劇場、神廟,無一不顯示著文明的盛衰。英雄美人都將遲暮逝去,但這些建築則留了下來,讓人類得以從考古中,找到這些文明的印記。「考古」與「遺跡」,正是張忘為作品定下的基調。即便在創作《古國之神》時,因經費有限,沒辦法有太多華麗的布景道具,但做為一個善於使用空間的創作者,他知道,比起華麗的布景,更重要的是將場地特色最大化,並且與作品內涵互相呼應。

我常說這種事,有很多種搞法。你給我一百萬,有一百萬的玩法;剛成立的團體沒有多少經費,但也可以把它做得很精緻。我那時候其實算是通包。我想了想,重點還是要好好利用酒廠那種廢墟感。剛好那時討論之後,整體作品的風格很有「考古」的感覺。一個劇團,在一個古國遺跡搬演古國的故事。你要說是發掘也好,但我就是從中聯想到很多古城遺跡,像是龐貝城。那我要做的就是如何在這個場地上塑造出那種感覺。

發揮自己獨特的美學創意,張忘將石膏塗在演員的局部肢體上,等到乾了之後再將其取下。之後,再將這些肢體的拓印,四散在演出的空間。整個酒廠廢墟,彷彿化成一座剛剛考古出土的古城遺址。(文字節錄)