第一章

引言 環境紀錄工作者的執著

三十年環境紀錄之路

從追尋美感到直面真實、再現問題本質

「自然界的美麗壯闊與色彩,很難用影像媒材再現,因為人類永遠無法完全複製宇宙間的自然脈動。」學生時期攝影老師的告誡,始終縈繞腦海,像一句魔咒,也像一道探索影像紀錄本質與價值的指引。

1980年代初踏職場的我,很長一段時間,傾心於壯麗山川海色的追尋。多年之後,來自政治戒嚴後期的一個轉念,讓我毅然決定把相機鏡頭轉向,對焦環境變遷與破敗現象。臺灣在1988年解除報禁,政治與社會氛圍逐漸轉變,民主、言論自由漸次落實。當時,主流媒體熱烈聚焦於政治、經濟、社會、娛樂新聞,卻忽略了環保等弱勢議題的關照。受到農民社會運動的影響,我心裡想,如果環境被嚴重破壞,美麗質樸的家鄉消失,縱然大家滿手鈔票,我們所追求的幸福、安康的生活環境,還可得嗎?從此告別山水行旅視覺表象的追尋,憑藉一股參與歷史紀錄的熱忱,投入媒體報導工作。

初期,每一次接到採訪任務,心裡總暗自盤算,如何以最快速、最有效的方式,傳達新聞事件的實情。每當趕到事件現場,會急著先觀察問題,加以歸納研判;接下來,就是蒐尋閱聽人可能會感興趣或令自己感動的元素,進行圖像思考與文字紀錄;待採擷足夠素材後,交回編輯臺,再準備下一個採訪任務。長期下來,青春歲月逐漸消磨,對於媒體間激烈競爭與慣性的作業模式,心裡產生不確定性、懷疑的感覺,愈來愈強烈。

1994年,政治與社會改革的步伐漸入佳境,但賴以維生的島嶼環境,似乎每況愈下。撇開政經界的紛紛擾擾,我再度將關注焦點對準環境生態,調查腳步一路從海岸開發與破壞、土地汙染,到山林區的水土環境崩壞。我萬萬沒想到,幾年前鏡頭框景下的好山好水,一轉身,已是滿身傷痕,彷彿在為環境拍遺照。

為了傳達這些長期累積的田野調查訊息,我大幅度調整呈現方式,除了兼顧報導攝影與文字紀錄的力道,更結合電視紀錄片的表現形式,以提高和外界溝通的效能。某種程度上,電視節目是允許適度加入事件以外的影音元素的,譬如調整敘事節奏,加強視覺張力、音樂或聲音效果,剪接特效輔助並顧及娛樂性等等。

紀錄片形式確實加強了環境議題的深度,也較能多元傳達環境變遷與時間軸線的比對。然而,我感覺必須跟著社會人文的脈動,向大眾閱聽習慣靠攏,才容易被解讀,達到更有效的溝通,對於被記錄的議題也才有所助益。

回想2000年之前,每一次的採訪現場,總會思考要以何種結構來強化視覺張力,才能再現問題意識。一張張影像、一組組影音的創作過程,從現場觀察、思考、視覺語言轉譯、製作技術支援,到完成作品組合,不斷反覆檢驗總體效果,重複審視在現場感受到的憤怒、驚訝、悲傷,是否能夠藉由作品高度再現?而當作品發表之後,心裡又開始擔心,閱聽人感受到我的情感了嗎?能否理解或願意去辯證影像表現的內涵,讀懂其中涵蓋了哪些元素與言外之音?或者,閱聽人只是評斷其藝術美學的分數高低?

當時,為了因應不同媒體平台需求,我將影像結構表現簡化為資訊提供與個人創作二種形式。如以資訊提供為目的,影像必須能立即吸引閱聽人的目光,準確傳達議題訊息;而若環境與時間允許,就會從美術的視角去框景,並強化情緒張力的效果與意涵,強調個人感受性的影像美學表現。

2000年之後,網路社群逐漸蓬勃,行動裝置時代讓個人自媒體成為可能,平面印刷媒體與電視媒體正逐漸流失閱讀使用者。到底在資訊氾濫、良莠不齊的現況中,要如何讓理念持續傳播,進入資訊主流市場,加入眾聲喧嘩的戰局?又或者要另闢蹊徑?環境資訊傳遞既然已跨越舊有平臺,就必須融入更多訊息切面,以及視覺與線上互動體驗的創意。

回到起點

我不斷自我扣問,如果,我的人生完成了藝術成就,卻對生育的土地、供養的眾生,沒有太大貢獻,那藝術價值的意義是什麼?是否以自己能力所及的表達工具,傳遞真實故事,留下一方生機,才是生命真正的價值?因此,我立下「環境紀錄與資訊傳遞」的目標,做為自己生命的承諾與志業,我選擇了一條人跡稀少的艱困道路,獨行三十餘載。

從許多重大環境議題中,我陸續標定了一百多個長期關注的紀錄區,這是為了彌補即時新聞報導在資訊提供上過度簡化或去脈絡化的現象。實際上,環境議題往往是持續變動性的,就算以一年、五年,或十年的時間軸去比對環境變遷的樣貌,企圖從中挖掘問題、尋找出路,這樣的時間尺度,還是遠遠不夠的。就像人們以工程手段,大肆改變海岸與河流地貌之時,縱以百年重現率為尺度來估算自然界反撲的力道,卻仍無法測準變化莫測的大自然與全球變遷。

經過時間與經驗的累積,當我再次回到環境紀錄工作的起點,逐漸瞭解以影像做為資訊媒介或創作的局限性;對於汲汲營營的表現方式,也開始產生質疑。在苦難的土地上,我不斷尋找感知元素。一方面直接面對環境受難者的悲憤指控,看著他們期盼外界關懷的眼神,我卻束手無策、愛莫能助;但一轉身,心裏卻還盤算著自己的創作……這樣的景況,深深衝撞著內心的道德尺度。

多年來,東石海岸居民泡在海水長達三十幾天的影像,彰化農民站在被汙染農地上的哀傷神情,始終難以忘懷。這一股愧疚感,促成我放下成就自我的追尋,深切體悟到環境紀錄的核心意義,是在促進人類更加瞭解自然界的脈動,以及人類發展與自然永續矛盾衝突之省思。除了生物、地景的描寫,更要觀照人與環境互動後的種種變貌。堅持用田野觀察、長期紀錄的方式,我設定每個標定點,無數次不斷重返現場與紀錄,透過數十年累積的圖像檔案與田野筆記,終能看出環境變遷與歲月留下的痕跡。而這些資料,已成為許多研究單位、教育機構與環保團體引用的環境教育素材。

環境紀錄工作有著不同於其他議題的使命與困難度,除了必須具備專業媒體傳播製作技術,還必須飽覽自然生態知識,將環境正義價值觀內化。平時,更要廣泛收集資料,密切關注環境議題時事。雖然媒體與工具在變、閱聽人的習慣在變,但內容的本質還是主體,只是老東西要有新思維。

沉溺於創作表現的思維方式應該要拋棄了,走一條最純粹的紀錄之路,將真實重現,傳達這一路來不斷演進的參與式社會運動,以影響政策,維護環境正義與自然平權,重新喚起生命價值。

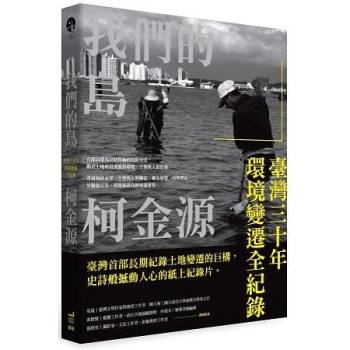

這是一本書寫臺灣環境變遷的田野紀錄,以現場目擊者的視角,見證三十多年來的變化。當臺灣環境的真實面被再一次的重現,是否能讓我們反思過往對待環境的方式,並直面環境災難的因由,以及,我們是否已具備足夠的修復能量?