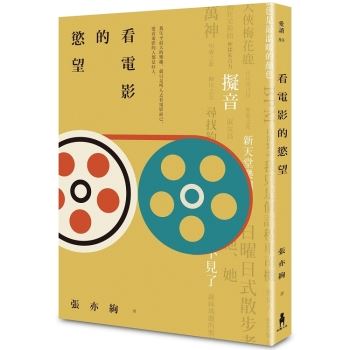

〈全新侯孝賢〉

星期三晚上去電影院看侯孝賢的聶隱娘。被些瑣事加上颱風延宕到那麼晚才去看,我都快抓狂了。電影開始大概十五分鐘左右,我前面兩個年輕人就站起來走了。沒多久,我隔壁的一對老夫婦,也從我面前借過離開,他們離去之前,我聽到老先生低聲在說:看不懂啊看不懂。我很感傷,很想拉住他們說:不會的、不會的、再過一下下就會懂。

後來我就很專心看電影,可以說看得眼都不霎吧。因為實在太棒了。了不起的東西太多了,今天不打算一一寫,怕寫起來就沒完沒了。「全新的感官經驗」,這通常是商業大片讓我一看就略過不信的東西,但看聶隱娘時,我卻不斷想到這個形容。侯孝賢從來沒有過那麼強的故事性,但又同時做到最高度的抽象,雖然過去不是無跡可尋,但這真的是全新的侯孝賢。現在是每個動作、每個時刻,都極端沉穩、節約、又豐沛。這是每個鏡頭,都要當一整部電影來看的作品。

從唐傳奇變化來的故事,說起來沒有特別要忠於哪個史實的問題,但是兩個聚焦處,尤其有啟發性。一是講安史之亂後的藩鎮魏博,二是關於公主。傳統中國歷史說到藩鎮,必有唐的朝廷本位,嘉誠公主(唐代宗之女/德宗之妹)嫁節度史田緒,這是政治婚姻,但在嘉誠公主與唐朝廷,仍存在一種「不同一性」。電影中「冤叛了窈七(隱娘)」一語,是極重要的關節。如果嘉誠公主將自己視為執行政治文化任務或權力的工具,那就絕不存在冤屈背叛隱娘,這一類的感情與痛苦:訓練是沒有用的,這一點嘉誠公主與隱娘都一樣。人還是有自由。公主在正史中,除了嫁誰,幾乎沒有記載什麼,這個無聲的部份講起話來了,這是非常有意思的。

嘉誠公主「沒有同類」的另一個意思,就是自我從不完全被消滅與被吸收,所以會有脫稿演出,這對人性是非常樂觀的看法。鏡子照了就覺有同類,這當然是騙局,幾乎是一下罵盡用影像來使觀眾熱情激動(彷彿看到自己)的電影了。(罵得優雅,但也真是罵得好)雖然從隱娘的道姑師父眼中,田季安/六郎是該殺之人,但我們看他跟情人說體己話、抱來抱去、一起跳舞(男人下場跳舞這段除了好看,也是顛覆得不得了,他突然變成了身體,非常美),很明白這也是一個存在與給定身份(主公)不同一性的人──這就導致電影完全沒有反派。沒有反派,大概使得習慣找正邪對打的觀眾,難以進入敘事──因為電影的敘事是有的,甚至比《達文西密碼》之類都簡單許多。我猜觀眾所謂的不懂,不是對敘事內容的不懂,而是因為電影未做出強力的價值(道德)指導:是好是壞、現在是該站在誰那邊──侯孝賢真的要給我們看電影,不是給青孔雀照鏡子。

本來是想談談「看不懂電影」這現象。因為買了票進場,我想也是很有誠意要來看電影的朋友(真想去跟他們握握手,對我來說,看電影的人都是好人),所以我很想跟這樣的觀眾聊聊。可是寫到這我累了,有機會再說。

大力推薦進電影院看,看不懂也可以看下去。有時一行字看不懂,多看兩次就明白了。電影院裡看不懂,以後會有DVD,有恆心地看下去,任何人都有一天會懂的。要說不懂,我也有不懂,我就沒看出半點跟亞斯伯格有關的苗頭,不過完全不影響就是了。

〈香妲.艾克曼的約會──同志、電影、開路者〉

二O一五年十月五日,香妲.艾克曼(1950-2015)離世。許多歐美的電影人與藝術工作者,都公開表達了震驚與傷痛。其中有出櫃的電影導演,如拍《自由大道》的美國導演葛斯.范.桑;拍了《軍中禁戀》的法國導演克萊爾.德妮。在諸多相關文章中,還提到較艾克曼略長幾歲、得了兩次金棕櫚的奧地利導演麥克.漢內克,承認他受到的影響,主要來自艾克曼。蔡明亮同在艾克曼愛好者之列的說法,我似也聽過。經過多年,我仍然感到難以言喻,看完《我、你、他、她》時的無比震撼。這部被無數電影學、女性主義與同志研究提及的經典,在一九七四年問世時,與她次年的作品《珍妮.達爾曼,商業堤23號,1080布魯塞爾》一樣,如藝術界的平地一聲雷。不單是因為四十年前,女同志的社會處境較今日更加邊緣,面向公共場域的發聲與作品更加稀罕;還因為,艾克曼在那貧瘠的年代,採用了極端革命性的電影語言。影評人為了分析這部片,創造出「第四人稱單數」這樣的概念;有些學者,則認為艾克曼給出「邊區隔邊(性別)認同」的表現之道。雖然她較為大眾熟悉的,或許是改編普魯斯特的電影《愛的俘虜》,以及輕快喜劇《明天,我們要搬家》,然而《我、你、他、她》,或許是在同志運動風起雲湧的此時,更值親炙的大師之作。

《我、你、他、她》立下一個後人很難超越的典範:它用既「明白無誤」又「無可奉告」的雙重「輕鬆」姿態,揭開一段女同志的旅程。它或許沒有如《藍色是最溫暖的顏色》等,襲捲大眾的勝利規模;但卻可以看作,從遙遠的過去,一再啟發眾多藝術工作者效法的一粒,早發的種子。回顧過往,艾克曼在一九七四年6正式進入電影史,實是非同小可的分水嶺事件。

相較於歐洲社會,幾乎歷經四、五十年,個別藝術家的孤軍奮鬥,涓滴細流直至與社會運動合流並進的同志運動史,台灣做為一個迅速與世界各地聲氣相通的所在(比如早年的《影響》雜誌,就已將艾克曼介紹到台灣),自解嚴到今天,社會視野開闊與接受同志權益的程度,似乎也反應在同志藝術在台灣實踐的可長可久。以今年為例,就有兩個特別具有指標性意義的事件:二○○四年首演的《踏青去Skin Touching》,在導演徐堰玲的率領下,以經典重現之姿,在國家劇院歡慶十周年。伴隨這個慶祝活動,並出版有女同志文化觀察專書。此外,《拉拉手,在一起:女同志影像故事》的推出,同樣值得注目。有別於以往同志形象較被聚焦在名人的呈現方式,這本攝影文字書,大幅轉變為,更以女同志社群生命本身做為素材的結晶;另方面,當我們從時間的角度,閱讀這本書,我們尤其會感動於,一種絕非即時、絕非速食的同志時間/影像已翩然降生於我們的社會。在攝影與被攝者之間、作品與讀者之間,能夠欲望與溝通的,不再只是同志的身影,而是雙方能以更具承諾動力、前瞻與回顧等意念交錯的長效時間。換言之,這裡的時間,既有歷史的張力,也有記憶的縱深。而這顯示的,既是同志表述日漸緻密與悠揚,同時也可看出,在同志與一般大眾之間,成熟對話的氣氛,已然普遍。對照於此刻,歐美文化界對艾克曼的悼念與追憶,我們大致可以這麼認為:同志藝術作為全民分享的共同文化基礎,已是不爭的事實。

身為波蘭猶太人移民至比利時的移民第二代,成年後的艾克曼,經常在美國與法國之間漂浪,她的創作也漫遊在劇情片、紀錄片與裝置藝術等多種形式中。我第一次在螢幕上看見她,是在一部介紹法國新浪潮的紀錄片中。對於艾克曼來說,拍電影是怎麼一回事呢?她提到純真的重要性。她認為,她之所以能拍出那些令人歎為觀止的東西,源於她沒有知識與經驗的包袱。因為越不知道拍電影是怎麼回事,越能享受創作自由。當她說到,「現在我太知道拍電影是怎麼回事」,她哭了起來。

據說原創力驚人的莒哈斯,竟也曾震懾於艾克曼的創造密度。一度曾道,艾克曼會瘋掉。不過,在莒哈斯的語彙裡,發瘋與天才,都是有讚歎意味的近似詞。艾克曼確實為情感障礙症所苦,不過她如何把這,變成創作主題的作品,我並沒有看過。她的遺作《非家庭電影》,已被二○一五年的盧卡諾影展提名金豹獎。

高達、法斯賓德、艾克曼—有影評人以此標明艾克曼的決定性地位。比利時電影圖書館的典藏人員則說:「有些導演不錯、有些偉大、有些會被寫入電影史,但也有那極少數——改變了電影的歷史。」關於極少數與改變的歷史,我想這也就是,艾克曼與我們訂下的約會。

星期三晚上去電影院看侯孝賢的聶隱娘。被些瑣事加上颱風延宕到那麼晚才去看,我都快抓狂了。電影開始大概十五分鐘左右,我前面兩個年輕人就站起來走了。沒多久,我隔壁的一對老夫婦,也從我面前借過離開,他們離去之前,我聽到老先生低聲在說:看不懂啊看不懂。我很感傷,很想拉住他們說:不會的、不會的、再過一下下就會懂。

後來我就很專心看電影,可以說看得眼都不霎吧。因為實在太棒了。了不起的東西太多了,今天不打算一一寫,怕寫起來就沒完沒了。「全新的感官經驗」,這通常是商業大片讓我一看就略過不信的東西,但看聶隱娘時,我卻不斷想到這個形容。侯孝賢從來沒有過那麼強的故事性,但又同時做到最高度的抽象,雖然過去不是無跡可尋,但這真的是全新的侯孝賢。現在是每個動作、每個時刻,都極端沉穩、節約、又豐沛。這是每個鏡頭,都要當一整部電影來看的作品。

從唐傳奇變化來的故事,說起來沒有特別要忠於哪個史實的問題,但是兩個聚焦處,尤其有啟發性。一是講安史之亂後的藩鎮魏博,二是關於公主。傳統中國歷史說到藩鎮,必有唐的朝廷本位,嘉誠公主(唐代宗之女/德宗之妹)嫁節度史田緒,這是政治婚姻,但在嘉誠公主與唐朝廷,仍存在一種「不同一性」。電影中「冤叛了窈七(隱娘)」一語,是極重要的關節。如果嘉誠公主將自己視為執行政治文化任務或權力的工具,那就絕不存在冤屈背叛隱娘,這一類的感情與痛苦:訓練是沒有用的,這一點嘉誠公主與隱娘都一樣。人還是有自由。公主在正史中,除了嫁誰,幾乎沒有記載什麼,這個無聲的部份講起話來了,這是非常有意思的。

嘉誠公主「沒有同類」的另一個意思,就是自我從不完全被消滅與被吸收,所以會有脫稿演出,這對人性是非常樂觀的看法。鏡子照了就覺有同類,這當然是騙局,幾乎是一下罵盡用影像來使觀眾熱情激動(彷彿看到自己)的電影了。(罵得優雅,但也真是罵得好)雖然從隱娘的道姑師父眼中,田季安/六郎是該殺之人,但我們看他跟情人說體己話、抱來抱去、一起跳舞(男人下場跳舞這段除了好看,也是顛覆得不得了,他突然變成了身體,非常美),很明白這也是一個存在與給定身份(主公)不同一性的人──這就導致電影完全沒有反派。沒有反派,大概使得習慣找正邪對打的觀眾,難以進入敘事──因為電影的敘事是有的,甚至比《達文西密碼》之類都簡單許多。我猜觀眾所謂的不懂,不是對敘事內容的不懂,而是因為電影未做出強力的價值(道德)指導:是好是壞、現在是該站在誰那邊──侯孝賢真的要給我們看電影,不是給青孔雀照鏡子。

本來是想談談「看不懂電影」這現象。因為買了票進場,我想也是很有誠意要來看電影的朋友(真想去跟他們握握手,對我來說,看電影的人都是好人),所以我很想跟這樣的觀眾聊聊。可是寫到這我累了,有機會再說。

大力推薦進電影院看,看不懂也可以看下去。有時一行字看不懂,多看兩次就明白了。電影院裡看不懂,以後會有DVD,有恆心地看下去,任何人都有一天會懂的。要說不懂,我也有不懂,我就沒看出半點跟亞斯伯格有關的苗頭,不過完全不影響就是了。

〈香妲.艾克曼的約會──同志、電影、開路者〉

二O一五年十月五日,香妲.艾克曼(1950-2015)離世。許多歐美的電影人與藝術工作者,都公開表達了震驚與傷痛。其中有出櫃的電影導演,如拍《自由大道》的美國導演葛斯.范.桑;拍了《軍中禁戀》的法國導演克萊爾.德妮。在諸多相關文章中,還提到較艾克曼略長幾歲、得了兩次金棕櫚的奧地利導演麥克.漢內克,承認他受到的影響,主要來自艾克曼。蔡明亮同在艾克曼愛好者之列的說法,我似也聽過。經過多年,我仍然感到難以言喻,看完《我、你、他、她》時的無比震撼。這部被無數電影學、女性主義與同志研究提及的經典,在一九七四年問世時,與她次年的作品《珍妮.達爾曼,商業堤23號,1080布魯塞爾》一樣,如藝術界的平地一聲雷。不單是因為四十年前,女同志的社會處境較今日更加邊緣,面向公共場域的發聲與作品更加稀罕;還因為,艾克曼在那貧瘠的年代,採用了極端革命性的電影語言。影評人為了分析這部片,創造出「第四人稱單數」這樣的概念;有些學者,則認為艾克曼給出「邊區隔邊(性別)認同」的表現之道。雖然她較為大眾熟悉的,或許是改編普魯斯特的電影《愛的俘虜》,以及輕快喜劇《明天,我們要搬家》,然而《我、你、他、她》,或許是在同志運動風起雲湧的此時,更值親炙的大師之作。

《我、你、他、她》立下一個後人很難超越的典範:它用既「明白無誤」又「無可奉告」的雙重「輕鬆」姿態,揭開一段女同志的旅程。它或許沒有如《藍色是最溫暖的顏色》等,襲捲大眾的勝利規模;但卻可以看作,從遙遠的過去,一再啟發眾多藝術工作者效法的一粒,早發的種子。回顧過往,艾克曼在一九七四年6正式進入電影史,實是非同小可的分水嶺事件。

相較於歐洲社會,幾乎歷經四、五十年,個別藝術家的孤軍奮鬥,涓滴細流直至與社會運動合流並進的同志運動史,台灣做為一個迅速與世界各地聲氣相通的所在(比如早年的《影響》雜誌,就已將艾克曼介紹到台灣),自解嚴到今天,社會視野開闊與接受同志權益的程度,似乎也反應在同志藝術在台灣實踐的可長可久。以今年為例,就有兩個特別具有指標性意義的事件:二○○四年首演的《踏青去Skin Touching》,在導演徐堰玲的率領下,以經典重現之姿,在國家劇院歡慶十周年。伴隨這個慶祝活動,並出版有女同志文化觀察專書。此外,《拉拉手,在一起:女同志影像故事》的推出,同樣值得注目。有別於以往同志形象較被聚焦在名人的呈現方式,這本攝影文字書,大幅轉變為,更以女同志社群生命本身做為素材的結晶;另方面,當我們從時間的角度,閱讀這本書,我們尤其會感動於,一種絕非即時、絕非速食的同志時間/影像已翩然降生於我們的社會。在攝影與被攝者之間、作品與讀者之間,能夠欲望與溝通的,不再只是同志的身影,而是雙方能以更具承諾動力、前瞻與回顧等意念交錯的長效時間。換言之,這裡的時間,既有歷史的張力,也有記憶的縱深。而這顯示的,既是同志表述日漸緻密與悠揚,同時也可看出,在同志與一般大眾之間,成熟對話的氣氛,已然普遍。對照於此刻,歐美文化界對艾克曼的悼念與追憶,我們大致可以這麼認為:同志藝術作為全民分享的共同文化基礎,已是不爭的事實。

身為波蘭猶太人移民至比利時的移民第二代,成年後的艾克曼,經常在美國與法國之間漂浪,她的創作也漫遊在劇情片、紀錄片與裝置藝術等多種形式中。我第一次在螢幕上看見她,是在一部介紹法國新浪潮的紀錄片中。對於艾克曼來說,拍電影是怎麼一回事呢?她提到純真的重要性。她認為,她之所以能拍出那些令人歎為觀止的東西,源於她沒有知識與經驗的包袱。因為越不知道拍電影是怎麼回事,越能享受創作自由。當她說到,「現在我太知道拍電影是怎麼回事」,她哭了起來。

據說原創力驚人的莒哈斯,竟也曾震懾於艾克曼的創造密度。一度曾道,艾克曼會瘋掉。不過,在莒哈斯的語彙裡,發瘋與天才,都是有讚歎意味的近似詞。艾克曼確實為情感障礙症所苦,不過她如何把這,變成創作主題的作品,我並沒有看過。她的遺作《非家庭電影》,已被二○一五年的盧卡諾影展提名金豹獎。

高達、法斯賓德、艾克曼—有影評人以此標明艾克曼的決定性地位。比利時電影圖書館的典藏人員則說:「有些導演不錯、有些偉大、有些會被寫入電影史,但也有那極少數——改變了電影的歷史。」關於極少數與改變的歷史,我想這也就是,艾克曼與我們訂下的約會。