每回出發那天,

我習慣在飛機降落前

把臉頰緊貼著窗戶,

心跳也跟著加速。

我們總在熟悉的地方

不知何去何從,

卻在陌生的遠方

找到自己的方向。

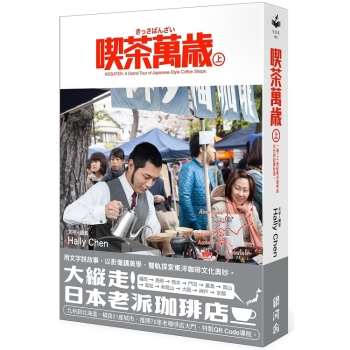

《喫茶萬歲》上 前言

嚴格說來,我的人生從愛上喫茶店開始有了分野。

二〇〇七年我從京都一家終年只播放探戈的老喫茶店走出來,決定這個主題的記錄,當時的我還不知道後來會以此為題旅行這麼久。回來的第二年,我開始為雜誌寫專欄,也學會了喝咖啡的樂趣。

我始終認為一個人的體力與熱情有限,有些事只有在某些年紀才能成就。一生中能寫好一本書的機會不多,可能的話、我希望寫作內容都是以自己成長的這塊土地為主,唯獨日本的喫茶店文化例外,我實在太熱愛它們了。它們促使我寫下前兩本和台灣飲食文化有關的拙作:《遙遠的冰果室》與《人情咖啡店》。多年來,每年到訪日本尋找喫茶店的熱情至今不曾退燒。我甚至為了想和喫茶店老闆聊天,跑去學日文。

什麼是喫茶店?簡單地說,今日在日本「喫茶店」這三個字等同老咖啡店的代名詞。源自中國的喫茶一詞,原為喝茶之意。到了日本經過時代演變,已經有了截然不同的意思。

今日打開日文辭典,對於「喫茶店」的解釋如下:販賣咖啡、紅茶和輕食的飲食店或咖啡店。這些喫茶店都是二十世紀開業,有些甚至更早。戰後的那三十年是它們的高峰期,不同於巴黎街頭的咖啡館,或是紐約的美式咖啡店,喫茶店是日本上個世紀留下獨有的飲食文化。這些老店幾乎見不到義式咖啡機,店家只相信用手沖或虹吸壺的方式萃取咖啡。咖啡豆多數為自家烘焙,有靠機器、也有靠手炒。不像精品咖啡店,他們最受歡迎的不是莊園豆,而是稱為「ブレンド」(Blend)的配方豆,通常是代表一間喫茶店的招牌。

這些喫茶店賣咖啡的歷史悠久,每間店的咖啡風味都有自己的特色和堅持,有的甚至百年前就開業,不是超過兩代傳承、不然就是因為店主年邁,最後交給了非血緣、但是有心接手的年輕人。店裡的家具或建築皆走過大時代,有時精彩程度甚至不輸博物館。

這些店大都可以抽菸,店家用火柴盒代替名片。隨著每位老闆脾性不同,每間喫茶店的風格也不同。店裡永遠只播放一種音樂的叫「名曲喫茶」,放滿古董的就叫「古董喫茶」,或是掛滿畫作的「畫廊喫茶」。這些店的老闆重人情,店內點餐習慣用手寫傳票。你若認真問他,他會告訴你,那些カフェ(Café)是年輕人的玩意兒,和他的不同。他開的店叫「喫茶店」。

日文有一名詞,叫「道樂者」。意指沉迷酒色之人。某個程度我覺得自己就是喫茶店的道樂者。如果能說停就停,那就不叫嗜好了。就像熱愛爵士樂的人,明明家裡的唱片櫃已經有相同專輯,看見哪間公司又推出鍍上幾K金的更高音質版本,冒著說好再買就剁手指的毒誓,依然入手永遠的最後一張。這些年我的生活雖然忙碌,拋棄了不少年輕時的嗜好,唯獨追尋老喫茶店的熱情沒有停止。只要戶頭有錢、生活有假期就會買機票,拿著蒐集的新資料,背著相機北上日本,按圖索驥跟著咖啡香,一路尋找有趣的喫茶店。於是我就在不知不覺中,變成日本人口中的道樂者,從狂熱的旅程中找回生命的樂趣。

在這個移動便利的時代,每個人都曾想像在自己短暫人生中,擁一段偉大的壯遊。我在鍾情日本喫茶店十多年後才領悟,壯遊不一定指某次旅行,如果圍繞在某個嗜好、某樣主題,在能力範圍內分次旅行,經年累月之後,那樣的熱情就是一場壯遊。著手寫這本書時,我決定以過往沒使用過的方式,把這十多年來每次不同時間、不同季節的喫茶店拜訪,彙整成一個紙上行旅,由九州到北海道、從關西到關東,隨著我的腳步依序娓娓道來,日本這個從咖啡演變出來的獨特飲食文化,和充滿魅力的時代畫面。

《喫茶萬歲》出版前最後一個月,日本宣布了新年號「令和」,書中紀錄了這些走過昭和的老喫茶店,在平成最後十二年的風景,並且即將在新年號開始的第一週上市。某種意義上,除了目睹日本這個國家時代的更迭,也揮別我最後的青春。

「喫茶」這兩個漢字,我個人看來是名詞也是動詞。在日本如果有朋友問你說:「去喫茶店嗎?」就是問你要不要找地方喝一杯咖啡,坐下來彼此擁有一段相處的時光。如果你也和我一樣,對於咖啡、旅行、和歷史老店的氛圍,有著無法自拔的熱愛——請打開這本書,與我相伴,一路痛快喫茶吧!

福岡最老喫茶店的奇怪洋食。CAFÉ BRASILEIRO

博多,是福岡市七個行政區中,唯一使用舊名。由於博多港、博多車站、福岡機場和福岡縣政府都在區內,博多也時常被當成福岡的另一個通名。我第一次到訪福岡市剛滿三十歲,當時還沒去過巴黎,聽聞花神咖啡館在這裡開分店,特地去了一趟。因為怕失眠,點了一杯熱巧克力。那時不懂什麼是喫茶店,更沒料到後來自己會愛上它,還跑去學喝咖啡、煮咖啡,甚至花了十多年,拜訪一百多間的老喫茶店。

從博多車站直接搭地下鐵到吳服町站,或是沿著車站前的大馬路步行大約二十分鐘,一拐進巷內很容易就看見,老店白色搶眼的昭和洋風建築。上星期我才來過「CAFE’ BRASILEIRO」,店家在冰歐雷咖啡加上一坨香濃的鮮奶油,好喝到讓我印象深刻。所以今天中午特地又抽空過來,全因為那天臨走前,溫柔的老闆娘特地交代我,一定得回來嚐過店裡每日限定數量的招牌午餐炸肉丸。她用自信的口吻對我說:「有時沒有訂位可能就吃不到喔。」

CAFE’ BRASILEIRO,是福岡市內歷史最悠久的咖啡店。日文店名是巴西的英文音譯ブラジレイロ。我在某本刊物上讀到過,福岡市的咖啡店從一九八一年的二千零九十二家,到了二〇〇九年只剩下六百八十二家,像這樣老舖中的老鋪能在時代洪流中留存下來,彌足珍貴。據說咖啡最早在巴西出現時,原本被當作裝飾植物,一八六〇年在聖保羅州大量種植後,才變成巴西的經濟作物。最初此店是巴西聖保羅州咖啡局當年為了推廣巴西咖啡而設立,一九三四年咖啡店在距離現址七百公尺外、中州的那珂川河畔開幕,第一代的負責人為中村安衛先生,當年矗立在西大橋頭漂亮的建築照片,今日還能在文獻上看見。

現在河畔舊址旁能看見作家留下的詩碑,碑上的文章一起頭就這樣形容:「昭和九年四月,一間周圍都是玻璃窗的咖啡店ブラジレイロ在這裡開業了。那是一棟白色的兩層建築,樓下中庭有寬廣的噴泉.......」當時一杯咖啡是日幣十五錢,不少作家詩人被吸引來到店裡聚集,成了當地名人雅士的文化沙龍。一九四四年為了建造戰時避難所,建築物被拆掉,直到一九四六年才在現址重新開業。

今日第二代的店主中村好忠先生,三十四歲那年從父親手中接手這間咖啡店。店裡的咖啡豆都是他親自烘焙,豆源來自非洲和南美洲各地。可能是我和老闆娘久美子女士比較有緣,幾回上門都是遇見她。她氣質出眾、說話親切細語,可想而知年輕時肯定是「看板娘」。今天我一推開咖啡店大門,果然客席早就被預訂一空,還好遇上有客人吃飽離席。老闆娘推薦的招牌午餐炸肉丸「ミンチカツレツ」(Meat Cutlet),長相可奇特了!兩頭尖尖像橄欖核,相傳是十九世紀末出現在日本的高級洋食。使用絞肉和洋蔥等食材,表面裹上細麵包粉下去油炸。雖說是炸物,油瀝得可乾淨,加上旁邊還有豆泥、茄子、蘿蔔與法式多蜜醬汁相佐,美味極了。

點餐時店員特地詢問,飯後咖啡是否要放上鮮奶油。為了保持現打鮮奶油的風味,店家使用我在九州其他地方的老喫茶店也見過、一種特別的不鏽鋼容器。容器外壁為雙層設計,店家先放在冰箱中預冷,延長容器的低溫維持時間。直到咖啡喝了一半,容器中的鮮奶油依舊冰涼香醇。

這天,我是最後一桌用完午餐的客人,趁著店內只剩下店員,主動邀請久美子女士拍了一張合照。我順口提起:「二樓客席牆上,那一張女孩穿著和服的黑白照片拍得真好。」沒料到老闆娘笑得開懷,靦腆對我說:「那照片裡的人,是十四歲時的我唷。」

我習慣在飛機降落前

把臉頰緊貼著窗戶,

心跳也跟著加速。

我們總在熟悉的地方

不知何去何從,

卻在陌生的遠方

找到自己的方向。

《喫茶萬歲》上 前言

嚴格說來,我的人生從愛上喫茶店開始有了分野。

二〇〇七年我從京都一家終年只播放探戈的老喫茶店走出來,決定這個主題的記錄,當時的我還不知道後來會以此為題旅行這麼久。回來的第二年,我開始為雜誌寫專欄,也學會了喝咖啡的樂趣。

我始終認為一個人的體力與熱情有限,有些事只有在某些年紀才能成就。一生中能寫好一本書的機會不多,可能的話、我希望寫作內容都是以自己成長的這塊土地為主,唯獨日本的喫茶店文化例外,我實在太熱愛它們了。它們促使我寫下前兩本和台灣飲食文化有關的拙作:《遙遠的冰果室》與《人情咖啡店》。多年來,每年到訪日本尋找喫茶店的熱情至今不曾退燒。我甚至為了想和喫茶店老闆聊天,跑去學日文。

什麼是喫茶店?簡單地說,今日在日本「喫茶店」這三個字等同老咖啡店的代名詞。源自中國的喫茶一詞,原為喝茶之意。到了日本經過時代演變,已經有了截然不同的意思。

今日打開日文辭典,對於「喫茶店」的解釋如下:販賣咖啡、紅茶和輕食的飲食店或咖啡店。這些喫茶店都是二十世紀開業,有些甚至更早。戰後的那三十年是它們的高峰期,不同於巴黎街頭的咖啡館,或是紐約的美式咖啡店,喫茶店是日本上個世紀留下獨有的飲食文化。這些老店幾乎見不到義式咖啡機,店家只相信用手沖或虹吸壺的方式萃取咖啡。咖啡豆多數為自家烘焙,有靠機器、也有靠手炒。不像精品咖啡店,他們最受歡迎的不是莊園豆,而是稱為「ブレンド」(Blend)的配方豆,通常是代表一間喫茶店的招牌。

這些喫茶店賣咖啡的歷史悠久,每間店的咖啡風味都有自己的特色和堅持,有的甚至百年前就開業,不是超過兩代傳承、不然就是因為店主年邁,最後交給了非血緣、但是有心接手的年輕人。店裡的家具或建築皆走過大時代,有時精彩程度甚至不輸博物館。

這些店大都可以抽菸,店家用火柴盒代替名片。隨著每位老闆脾性不同,每間喫茶店的風格也不同。店裡永遠只播放一種音樂的叫「名曲喫茶」,放滿古董的就叫「古董喫茶」,或是掛滿畫作的「畫廊喫茶」。這些店的老闆重人情,店內點餐習慣用手寫傳票。你若認真問他,他會告訴你,那些カフェ(Café)是年輕人的玩意兒,和他的不同。他開的店叫「喫茶店」。

日文有一名詞,叫「道樂者」。意指沉迷酒色之人。某個程度我覺得自己就是喫茶店的道樂者。如果能說停就停,那就不叫嗜好了。就像熱愛爵士樂的人,明明家裡的唱片櫃已經有相同專輯,看見哪間公司又推出鍍上幾K金的更高音質版本,冒著說好再買就剁手指的毒誓,依然入手永遠的最後一張。這些年我的生活雖然忙碌,拋棄了不少年輕時的嗜好,唯獨追尋老喫茶店的熱情沒有停止。只要戶頭有錢、生活有假期就會買機票,拿著蒐集的新資料,背著相機北上日本,按圖索驥跟著咖啡香,一路尋找有趣的喫茶店。於是我就在不知不覺中,變成日本人口中的道樂者,從狂熱的旅程中找回生命的樂趣。

在這個移動便利的時代,每個人都曾想像在自己短暫人生中,擁一段偉大的壯遊。我在鍾情日本喫茶店十多年後才領悟,壯遊不一定指某次旅行,如果圍繞在某個嗜好、某樣主題,在能力範圍內分次旅行,經年累月之後,那樣的熱情就是一場壯遊。著手寫這本書時,我決定以過往沒使用過的方式,把這十多年來每次不同時間、不同季節的喫茶店拜訪,彙整成一個紙上行旅,由九州到北海道、從關西到關東,隨著我的腳步依序娓娓道來,日本這個從咖啡演變出來的獨特飲食文化,和充滿魅力的時代畫面。

《喫茶萬歲》出版前最後一個月,日本宣布了新年號「令和」,書中紀錄了這些走過昭和的老喫茶店,在平成最後十二年的風景,並且即將在新年號開始的第一週上市。某種意義上,除了目睹日本這個國家時代的更迭,也揮別我最後的青春。

「喫茶」這兩個漢字,我個人看來是名詞也是動詞。在日本如果有朋友問你說:「去喫茶店嗎?」就是問你要不要找地方喝一杯咖啡,坐下來彼此擁有一段相處的時光。如果你也和我一樣,對於咖啡、旅行、和歷史老店的氛圍,有著無法自拔的熱愛——請打開這本書,與我相伴,一路痛快喫茶吧!

福岡最老喫茶店的奇怪洋食。CAFÉ BRASILEIRO

博多,是福岡市七個行政區中,唯一使用舊名。由於博多港、博多車站、福岡機場和福岡縣政府都在區內,博多也時常被當成福岡的另一個通名。我第一次到訪福岡市剛滿三十歲,當時還沒去過巴黎,聽聞花神咖啡館在這裡開分店,特地去了一趟。因為怕失眠,點了一杯熱巧克力。那時不懂什麼是喫茶店,更沒料到後來自己會愛上它,還跑去學喝咖啡、煮咖啡,甚至花了十多年,拜訪一百多間的老喫茶店。

從博多車站直接搭地下鐵到吳服町站,或是沿著車站前的大馬路步行大約二十分鐘,一拐進巷內很容易就看見,老店白色搶眼的昭和洋風建築。上星期我才來過「CAFE’ BRASILEIRO」,店家在冰歐雷咖啡加上一坨香濃的鮮奶油,好喝到讓我印象深刻。所以今天中午特地又抽空過來,全因為那天臨走前,溫柔的老闆娘特地交代我,一定得回來嚐過店裡每日限定數量的招牌午餐炸肉丸。她用自信的口吻對我說:「有時沒有訂位可能就吃不到喔。」

CAFE’ BRASILEIRO,是福岡市內歷史最悠久的咖啡店。日文店名是巴西的英文音譯ブラジレイロ。我在某本刊物上讀到過,福岡市的咖啡店從一九八一年的二千零九十二家,到了二〇〇九年只剩下六百八十二家,像這樣老舖中的老鋪能在時代洪流中留存下來,彌足珍貴。據說咖啡最早在巴西出現時,原本被當作裝飾植物,一八六〇年在聖保羅州大量種植後,才變成巴西的經濟作物。最初此店是巴西聖保羅州咖啡局當年為了推廣巴西咖啡而設立,一九三四年咖啡店在距離現址七百公尺外、中州的那珂川河畔開幕,第一代的負責人為中村安衛先生,當年矗立在西大橋頭漂亮的建築照片,今日還能在文獻上看見。

現在河畔舊址旁能看見作家留下的詩碑,碑上的文章一起頭就這樣形容:「昭和九年四月,一間周圍都是玻璃窗的咖啡店ブラジレイロ在這裡開業了。那是一棟白色的兩層建築,樓下中庭有寬廣的噴泉.......」當時一杯咖啡是日幣十五錢,不少作家詩人被吸引來到店裡聚集,成了當地名人雅士的文化沙龍。一九四四年為了建造戰時避難所,建築物被拆掉,直到一九四六年才在現址重新開業。

今日第二代的店主中村好忠先生,三十四歲那年從父親手中接手這間咖啡店。店裡的咖啡豆都是他親自烘焙,豆源來自非洲和南美洲各地。可能是我和老闆娘久美子女士比較有緣,幾回上門都是遇見她。她氣質出眾、說話親切細語,可想而知年輕時肯定是「看板娘」。今天我一推開咖啡店大門,果然客席早就被預訂一空,還好遇上有客人吃飽離席。老闆娘推薦的招牌午餐炸肉丸「ミンチカツレツ」(Meat Cutlet),長相可奇特了!兩頭尖尖像橄欖核,相傳是十九世紀末出現在日本的高級洋食。使用絞肉和洋蔥等食材,表面裹上細麵包粉下去油炸。雖說是炸物,油瀝得可乾淨,加上旁邊還有豆泥、茄子、蘿蔔與法式多蜜醬汁相佐,美味極了。

點餐時店員特地詢問,飯後咖啡是否要放上鮮奶油。為了保持現打鮮奶油的風味,店家使用我在九州其他地方的老喫茶店也見過、一種特別的不鏽鋼容器。容器外壁為雙層設計,店家先放在冰箱中預冷,延長容器的低溫維持時間。直到咖啡喝了一半,容器中的鮮奶油依舊冰涼香醇。

這天,我是最後一桌用完午餐的客人,趁著店內只剩下店員,主動邀請久美子女士拍了一張合照。我順口提起:「二樓客席牆上,那一張女孩穿著和服的黑白照片拍得真好。」沒料到老闆娘笑得開懷,靦腆對我說:「那照片裡的人,是十四歲時的我唷。」