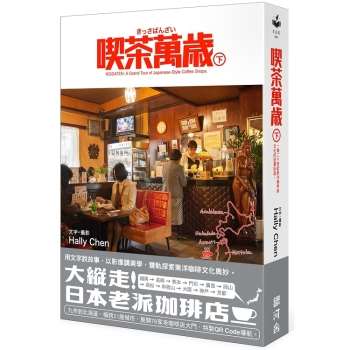

《喫茶萬歲》下 前言

你還記得自己集郵冊夾上的第一張郵票、或踏入攝影的第一台相機,是如何開始的嗎?人對於任何事物的熱情,都有一個起點。我開始愛上來日本尋找喫茶店、喝咖啡,年年以此為由北上日本,得從十二年前的某夜,我走進京都這間「クンパルシータ」開始說起。那是二○○七年春分,三月底的日本寒風刺骨,氣溫不到攝氏五度,我為了一年一度的「京都花燈路」慶典,再度拜訪這個古城。我從四条與高賴川交會旁、沿著西木屋町通往北走,當時這一帶風化店林立,雖然不至於見到鶯鶯燕燕,幾間店門前仍站有幾位狀似保安的男人。我拿著地圖,在暗巷中找到這間店。

你可能不知道日文「クンパルシータ」是什麼意思?但是聽到旋律,你一定會驟然想起來,那是一首全世界家喻戶曉的探戈舞曲《La cumparsita》。以一首探戈名曲為店名,它是一間一九四六年開業、京都當地充滿歷史的「名曲喫茶」。最初我在日本網站上讀到一篇報導,提到該店營業六十一年的歲月中,店內向來「只播放探戈音樂」引起了我的好奇,而按圖索驥前來。

我推開它的大門,室內正瀰漫著客人的二手菸,一句微弱的問候聲從左側吧檯後傳來,那是我第一次見到店主人佐籐美江女士。本人比報導中的照片還要年邁,必須用手撐起下巴,才能抬頭與我說話,嚴重的駝背、讓她幾乎臉朝著地面行走。

那時的我還不喝咖啡,也無法忍受二手菸。剛進門的幾分鐘,一度有起身離開的念頭,不過坐下後沒多久,很快地就被室內非凡的模樣所吸引。現在回想起來,那裡散發出的氛圍,我至今未在其他地方見過。當時店裡的陳設,自一九六○年改裝就未曾改變。手工雕刻的木椅配上紅色天鵝絨,是舊時代的工匠逸品。客席與客席之間,以黑色鍛造鐵欄作為屏風區隔,牆上與天花板釘有用整塊木頭雕刻、立體的鳶尾花雕飾。牆面與天花板經年累月被二手菸薰黃,店門內的時間就像凍結般,一座被遺忘在城市暗巷裡的藝術品。

那夜是我人生中第一次走進日本獨有的「名曲喫茶」,這類喫茶店曾經在卡帶與隨身聽出現前,風行一時。店主人提供咖啡,以及高級音響器材與唱片,賣風味也賣品味。為了不妨礙他人聆聽音樂,這種名曲喫茶多半規定客人不能聊天。店主人喜歡什麼音樂,終日只播放那類型的音樂。像是這間クンパルシータ,終年只播放老闆娘偏好的探戈,沒有商量餘地。如果有一天你在這聽到別的音樂,不是換老闆,可能就是出大事了。這間店除了音響旁成堆的卡帶和唱片,就連廁所牆上的海報,清一色都是和探戈有關。總之,對佐籐女士來說,從母親開業起,地球上唯一可以入耳的音樂就是探戈。

等我點完咖啡,佐籐女士拖著孱弱步伐,緩緩走回吧檯。當時的她看得出來已經非常年老,動作謹慎又緩慢。可能是我望著她背影的眼神,引起鄰桌的客人靠過來:「第一次來?這裡的咖啡通常得等四十分鐘喔,你如果趕時間,快跟老闆娘說一聲有事要先走,她不會介意的。」說話的是鄰座兩位客人中的高橋裕先生,當時他是京都大學的研究生,鍾愛爵士樂的他,這天手上還抱著一疊剛郵購來的爵士黑膠唱片。他和友人常約在這裡消磨時間,一聽到我從台灣來,初次見到這種名曲喫茶,他的語調和眼神開始興奮了起來。他問我有沒有認識的日本爵士樂樂手?聽我說是Ann Sally的粉絲,便微笑拿出iPod,螢幕上秀出Ann Sally所有的專輯,我和他一見如故。

「可惜這裡不能播放這些唱片。可以的話請你等我一下,我出去拿個東西,等一下就回來。」話說完,他起身和老闆娘打了招呼便走出店外。大約十五分鐘後他回到店裡,此時手上已經多了一個袋子。原來他跑去書店買了一本京都旅遊書,把想推薦給我的喫茶店畫上記號,送給了我。隔天,我就從他推薦的第一間FRANÇOIS喫茶室開始拜訪,記得旅行剩下的幾天,我都在找喫茶店。至今那本旅遊書和他寫給我的字條,仍好好地被我收在書架上。

日本人說的「一期一會」,大概就是這麼一回事吧。次年我準備再遊京都,打算再拜訪這間店時,卻在網路上得知,年邁的佐籐女士住進了養老院,六十多年的歷史老店從此消失在京都地圖上。至今十多年過去,現在的我不但每天喝咖啡、能分辨咖啡風味,為了上喫茶店也甘願忍受二手菸了。每回我坐在其他喫茶店裡,不時仍會想起那裡獨特的濕氣、探戈音樂,和佐籐女士駝背的身影。

寫這篇文章的同時,我的書桌旁正播放著日本探戈歌手阿保郁夫的歌聲,那是當年從那間店裡一堆卡帶上抄回來的名字。回想起來,我會迷戀上喫茶店文化,想尋找台灣的老冰果室與老咖啡店,進而寫專欄與出書,這一切都是從十二年前推開那間店的大門開始。

嚴禁私語的名曲喫茶。柳月堂

雖然當年引領我入門的クンパルシータ已經消失,不過京都還有另一間名曲喫茶仍存在這座古都,而且創業的店主人還是來自台灣。在日本的喫茶店文化中,名曲喫茶是風格最強烈的分眾,也是我最鍾愛它的部分。這類喫茶店的門口多半立著「私語嚴禁」,對這些店主來說,噪音是音樂鑑賞的天敵,千萬別試著在天籟裡聊天打屁,你肯定會被請出去。六〇年代名曲喫茶的全盛時期,京都將近五十間店以此形式營業。「柳月堂」就開在壑山電鐵的出町柳站前,要去京都貴船神社賞楓葉,或是搭京阪本線去大阪,都要來這個車站。

「柳月堂」一樓是烘焙店,每天出爐十五次以上、提供超過兩百種的麵包,長年深受在地居民喜愛,至於名曲喫茶則開在二樓。樓梯口前貼著歷年各大雜誌的報導。第一代老闆陳芳福先生出生於台灣,京都大學理學部畢業。一九五三年是這間店的起點,也是日本史上電視開播的元年,NHK綜合台和日本電視台相繼開播,原本除夕夜電台放送的廣播節目《紅白歌合戰》,也在此刻躍上電視螢幕。這年陳芳福先生以當地地名中的柳字,創業了柳月堂的烘焙店,並於次年成立了柳月堂的名曲喫茶。今日高齡九十多歲的他,時常能在一樓烘焙店見到他穿梭其中。他在七十五歲那年自學小提琴,晚上八點之後客人較少時,有時能遇見他正在練習小提琴。

柳月堂二樓的名曲喫茶交由第二代陳壯一先生經營,名曲喫茶這種純粹以播放或欣賞音樂的咖啡館,在八〇年代遇上卡式收錄音機和隨身聽的出現大受衝擊,客源流失。一九八一年柳月堂的名曲喫茶一度結束營業,直到次年木造房改建成今日建築,才在一九八三年重新開業。這種老闆聽古典樂、成日就只放古典樂,老闆只聽探戈、終其一生只放探戈的獨特經營方式,完全取決於老闆的喜好。在這些喫茶店老闆眼中,開店除了賣咖啡,也賣自己認同的品味。

走上二樓的喫茶店,分成兩個房間,各有各的規矩。入門右手邊先經過的小房間是「談話室」,走進談話室會讓你以為錯身在倫敦老酒吧,門旁的立架掛著客人的大衣,紳士與女士優雅啜著咖啡。這裡有座體積龐大的歐式木吧檯,正面中央崁入明鏡,光滑漆面加上繁複雕花,作工精細讓人目不暇己,檯面下還有黃銅管製的踢腳,好不氣派。坐在這間房裡喝咖啡,還有蛋糕、干邑可點。談話室可以隨意交談,為了讓來客可以暢所欲言,老闆不希望你在此看書。第一次上門時,沒看清楚門口規矩的我,因為看書看得忘神,一度被第二代的陳老闆請去隔壁的大房間。

隔壁大房間為「音樂廳」,入內低消每人一杯咖啡一千日元,外套一律在門口脫下。這裡的規矩和小房間剛好相反,與歌劇院一樣禁止交談、使用手機和攝影,如果你的電腦鍵盤敲得太大聲,也可能會被請出去。廳內約三十位客席,每張桌子配上一組座椅和檯燈,統一面向正前方的音響和喇叭。一旁整齊排列著老闆收藏超過八千張的古典樂唱片。選擇走進大房間的客人,大都是古典樂迷,或是想在百忙中圖個安靜。有人寫信、有人專心聆聽。打著領帶狀似業務員的中年男子,一坐下就閉上眼睛。年輕女孩在角落喝著咖啡專心看書,房裡人人有自己獨享的座位,彼此保持著距離,誰也不打擾誰。進門的小桌上放著一本空白冊子,讓來這裡的每位客人都能寫下一首想聆聽的曲目,不過只限古典樂或交響樂。除了從巨大喇叭送出的旋律,沒人發出聲音。

曾經有朋友問我,有無可能在其他城市的咖啡店複製這種名曲喫茶的獨特魅力。老實說這般如私人處所隱密,如古典樂般優雅的地方,除了始終如一的店主人,和看得見的硬體,地球上任何一處想有這般不造作的風雅,我認為都得先經過數十年演化才有可能。

你還記得自己集郵冊夾上的第一張郵票、或踏入攝影的第一台相機,是如何開始的嗎?人對於任何事物的熱情,都有一個起點。我開始愛上來日本尋找喫茶店、喝咖啡,年年以此為由北上日本,得從十二年前的某夜,我走進京都這間「クンパルシータ」開始說起。那是二○○七年春分,三月底的日本寒風刺骨,氣溫不到攝氏五度,我為了一年一度的「京都花燈路」慶典,再度拜訪這個古城。我從四条與高賴川交會旁、沿著西木屋町通往北走,當時這一帶風化店林立,雖然不至於見到鶯鶯燕燕,幾間店門前仍站有幾位狀似保安的男人。我拿著地圖,在暗巷中找到這間店。

你可能不知道日文「クンパルシータ」是什麼意思?但是聽到旋律,你一定會驟然想起來,那是一首全世界家喻戶曉的探戈舞曲《La cumparsita》。以一首探戈名曲為店名,它是一間一九四六年開業、京都當地充滿歷史的「名曲喫茶」。最初我在日本網站上讀到一篇報導,提到該店營業六十一年的歲月中,店內向來「只播放探戈音樂」引起了我的好奇,而按圖索驥前來。

我推開它的大門,室內正瀰漫著客人的二手菸,一句微弱的問候聲從左側吧檯後傳來,那是我第一次見到店主人佐籐美江女士。本人比報導中的照片還要年邁,必須用手撐起下巴,才能抬頭與我說話,嚴重的駝背、讓她幾乎臉朝著地面行走。

那時的我還不喝咖啡,也無法忍受二手菸。剛進門的幾分鐘,一度有起身離開的念頭,不過坐下後沒多久,很快地就被室內非凡的模樣所吸引。現在回想起來,那裡散發出的氛圍,我至今未在其他地方見過。當時店裡的陳設,自一九六○年改裝就未曾改變。手工雕刻的木椅配上紅色天鵝絨,是舊時代的工匠逸品。客席與客席之間,以黑色鍛造鐵欄作為屏風區隔,牆上與天花板釘有用整塊木頭雕刻、立體的鳶尾花雕飾。牆面與天花板經年累月被二手菸薰黃,店門內的時間就像凍結般,一座被遺忘在城市暗巷裡的藝術品。

那夜是我人生中第一次走進日本獨有的「名曲喫茶」,這類喫茶店曾經在卡帶與隨身聽出現前,風行一時。店主人提供咖啡,以及高級音響器材與唱片,賣風味也賣品味。為了不妨礙他人聆聽音樂,這種名曲喫茶多半規定客人不能聊天。店主人喜歡什麼音樂,終日只播放那類型的音樂。像是這間クンパルシータ,終年只播放老闆娘偏好的探戈,沒有商量餘地。如果有一天你在這聽到別的音樂,不是換老闆,可能就是出大事了。這間店除了音響旁成堆的卡帶和唱片,就連廁所牆上的海報,清一色都是和探戈有關。總之,對佐籐女士來說,從母親開業起,地球上唯一可以入耳的音樂就是探戈。

等我點完咖啡,佐籐女士拖著孱弱步伐,緩緩走回吧檯。當時的她看得出來已經非常年老,動作謹慎又緩慢。可能是我望著她背影的眼神,引起鄰桌的客人靠過來:「第一次來?這裡的咖啡通常得等四十分鐘喔,你如果趕時間,快跟老闆娘說一聲有事要先走,她不會介意的。」說話的是鄰座兩位客人中的高橋裕先生,當時他是京都大學的研究生,鍾愛爵士樂的他,這天手上還抱著一疊剛郵購來的爵士黑膠唱片。他和友人常約在這裡消磨時間,一聽到我從台灣來,初次見到這種名曲喫茶,他的語調和眼神開始興奮了起來。他問我有沒有認識的日本爵士樂樂手?聽我說是Ann Sally的粉絲,便微笑拿出iPod,螢幕上秀出Ann Sally所有的專輯,我和他一見如故。

「可惜這裡不能播放這些唱片。可以的話請你等我一下,我出去拿個東西,等一下就回來。」話說完,他起身和老闆娘打了招呼便走出店外。大約十五分鐘後他回到店裡,此時手上已經多了一個袋子。原來他跑去書店買了一本京都旅遊書,把想推薦給我的喫茶店畫上記號,送給了我。隔天,我就從他推薦的第一間FRANÇOIS喫茶室開始拜訪,記得旅行剩下的幾天,我都在找喫茶店。至今那本旅遊書和他寫給我的字條,仍好好地被我收在書架上。

日本人說的「一期一會」,大概就是這麼一回事吧。次年我準備再遊京都,打算再拜訪這間店時,卻在網路上得知,年邁的佐籐女士住進了養老院,六十多年的歷史老店從此消失在京都地圖上。至今十多年過去,現在的我不但每天喝咖啡、能分辨咖啡風味,為了上喫茶店也甘願忍受二手菸了。每回我坐在其他喫茶店裡,不時仍會想起那裡獨特的濕氣、探戈音樂,和佐籐女士駝背的身影。

寫這篇文章的同時,我的書桌旁正播放著日本探戈歌手阿保郁夫的歌聲,那是當年從那間店裡一堆卡帶上抄回來的名字。回想起來,我會迷戀上喫茶店文化,想尋找台灣的老冰果室與老咖啡店,進而寫專欄與出書,這一切都是從十二年前推開那間店的大門開始。

嚴禁私語的名曲喫茶。柳月堂

雖然當年引領我入門的クンパルシータ已經消失,不過京都還有另一間名曲喫茶仍存在這座古都,而且創業的店主人還是來自台灣。在日本的喫茶店文化中,名曲喫茶是風格最強烈的分眾,也是我最鍾愛它的部分。這類喫茶店的門口多半立著「私語嚴禁」,對這些店主來說,噪音是音樂鑑賞的天敵,千萬別試著在天籟裡聊天打屁,你肯定會被請出去。六〇年代名曲喫茶的全盛時期,京都將近五十間店以此形式營業。「柳月堂」就開在壑山電鐵的出町柳站前,要去京都貴船神社賞楓葉,或是搭京阪本線去大阪,都要來這個車站。

「柳月堂」一樓是烘焙店,每天出爐十五次以上、提供超過兩百種的麵包,長年深受在地居民喜愛,至於名曲喫茶則開在二樓。樓梯口前貼著歷年各大雜誌的報導。第一代老闆陳芳福先生出生於台灣,京都大學理學部畢業。一九五三年是這間店的起點,也是日本史上電視開播的元年,NHK綜合台和日本電視台相繼開播,原本除夕夜電台放送的廣播節目《紅白歌合戰》,也在此刻躍上電視螢幕。這年陳芳福先生以當地地名中的柳字,創業了柳月堂的烘焙店,並於次年成立了柳月堂的名曲喫茶。今日高齡九十多歲的他,時常能在一樓烘焙店見到他穿梭其中。他在七十五歲那年自學小提琴,晚上八點之後客人較少時,有時能遇見他正在練習小提琴。

柳月堂二樓的名曲喫茶交由第二代陳壯一先生經營,名曲喫茶這種純粹以播放或欣賞音樂的咖啡館,在八〇年代遇上卡式收錄音機和隨身聽的出現大受衝擊,客源流失。一九八一年柳月堂的名曲喫茶一度結束營業,直到次年木造房改建成今日建築,才在一九八三年重新開業。這種老闆聽古典樂、成日就只放古典樂,老闆只聽探戈、終其一生只放探戈的獨特經營方式,完全取決於老闆的喜好。在這些喫茶店老闆眼中,開店除了賣咖啡,也賣自己認同的品味。

走上二樓的喫茶店,分成兩個房間,各有各的規矩。入門右手邊先經過的小房間是「談話室」,走進談話室會讓你以為錯身在倫敦老酒吧,門旁的立架掛著客人的大衣,紳士與女士優雅啜著咖啡。這裡有座體積龐大的歐式木吧檯,正面中央崁入明鏡,光滑漆面加上繁複雕花,作工精細讓人目不暇己,檯面下還有黃銅管製的踢腳,好不氣派。坐在這間房裡喝咖啡,還有蛋糕、干邑可點。談話室可以隨意交談,為了讓來客可以暢所欲言,老闆不希望你在此看書。第一次上門時,沒看清楚門口規矩的我,因為看書看得忘神,一度被第二代的陳老闆請去隔壁的大房間。

隔壁大房間為「音樂廳」,入內低消每人一杯咖啡一千日元,外套一律在門口脫下。這裡的規矩和小房間剛好相反,與歌劇院一樣禁止交談、使用手機和攝影,如果你的電腦鍵盤敲得太大聲,也可能會被請出去。廳內約三十位客席,每張桌子配上一組座椅和檯燈,統一面向正前方的音響和喇叭。一旁整齊排列著老闆收藏超過八千張的古典樂唱片。選擇走進大房間的客人,大都是古典樂迷,或是想在百忙中圖個安靜。有人寫信、有人專心聆聽。打著領帶狀似業務員的中年男子,一坐下就閉上眼睛。年輕女孩在角落喝著咖啡專心看書,房裡人人有自己獨享的座位,彼此保持著距離,誰也不打擾誰。進門的小桌上放著一本空白冊子,讓來這裡的每位客人都能寫下一首想聆聽的曲目,不過只限古典樂或交響樂。除了從巨大喇叭送出的旋律,沒人發出聲音。

曾經有朋友問我,有無可能在其他城市的咖啡店複製這種名曲喫茶的獨特魅力。老實說這般如私人處所隱密,如古典樂般優雅的地方,除了始終如一的店主人,和看得見的硬體,地球上任何一處想有這般不造作的風雅,我認為都得先經過數十年演化才有可能。