01

不到兩坪的家

當朋友問我住在哪兒的時候,常常被我不精準的回答惹毛,因為我會說,「我住在美國啊。」他們則會說,「美國哪裡? 總有個州名吧?」可是我可能這個月在加州,下個月在內華達,接下來在猶他啊。搞了老半天,朋友才知道原本我跟他們說「我住在車上」,不是開玩笑的。

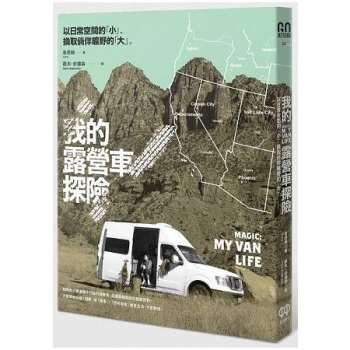

我和另一半戴夫住在以箱型車(van)改裝成的露營車上。加上前頭的駕駛座和乘客座,生活空間大概還不到兩坪大。不過麻雀雖小,五臟俱全,有臥室、辦公室、廚房,當然也有水、電和瓦斯。露營車也有個名字,叫做Magic(魔法)。那一年和戴夫商量露營車事宜時,恰好看到攀岩明星Alex Honnold的專訪,他也是開著家裡的箱型車,多年來到處流浪攀岩,記者參觀他的「家」時看到車後凌亂的棉被,嘿嘿笑問,「這想必是魔法發生的地方吧?」明星當時的表情甚是有趣。戴夫和我當下決定為未來的家取名為Magic,它果然不負其名,這些年我的生活像是魔法變出來的一樣。

開始的時候還是有些彆扭,戴夫和我選擇住在露營車裡,最大的動機還是方便到各地攀岩。對我們兩人而言,在野外享受一天豔陽、揮灑汗水、順著岩石天然的紋理往上爬,是一件再平常不過的事了。在岩壁旁常會遇到從他處來的攀岩同好,打破沉默的第一句搭訕語,常常是「Where are you from?」(你們打哪兒來的?)沒想到,這句普通的不能再普通的問候語,突然在四年多前變得不太好回答。

最初的幾個月,戴夫有一套標準答案:我們住在某某城市──而這個城市可能根據我們當時的所在地而改變。我無法理解他為什麼要說謊,他的理由是那些萍水相逢的人,也不是認真想知道什麼,當個「正常人」會省掉很多麻煩。我很難配合他的即席表現,唯唯諾諾久了之後,還是覺得說實話最舒服,經過幾番抗議,我們終於口徑一致。

「嗯,你看到停車場那一輛白色的箱型車嗎?那就是我們的家。」

「哇!你們在路上多久了?」

當聽說我們住在露營車上的日子,已經不是以月來計算,而是用年來計算的時候,大部分的人會以欣羨的口吻說,「你們過著夢想中的生活啊!」有不少人表示也想像我們這樣過生活,但是因為家庭、工作、經濟的因素走不開;還有人很直白地問我們是不是繼承了龐大遺產,或者是有鉅額的信託基金。於是我了解為什麼戴夫要當個「正常人」了,免得被視為身懷閒錢、不事生產的社會分子。與其花費唇舌還解釋不明白,不如一開始就說謊。我想大家對露營車的生活是既有憧憬,又有誤解吧。我最初是因為迷上攀岩,多年來一直嚮往開著露營車流浪攀岩。等到真的踏上這一條路時,還不時提醒自己要有心理準備,夢想和現實通常會有差距。後來發現自己是真心喜愛這樣的生活,轉眼間好幾年就過去了。

還記得十多年前剛到美國,窮學生遭遇到的第一個文化衝擊,就是要趕緊存錢買車,否則連去超市買菜都不方便,更別說週末到郊外散心了。美國地廣人稀,除了幾個大都會,大眾運輸極不發達,公路網卻密集而完整,根本就是為汽車產業量身打造的國家。

兩年後我終於有能力買車,好像重新獲得了雙腳,也可以參加憧憬的戶外活動。我加入阿帕拉契山岳俱樂部(Appalachian Mountain Club),主要以單日的輕裝健行,和二到四日的重裝健行為主。我因此愛上了露營──那種所需一切都可以從背包拿出來的簡單充實。該俱樂部成員的平均年齡甚大,幾年之後,很多山友退休了,和老伴開著RV(Recreation Vehicle)漫遊美國的國家公園。

我會三不五時收到他們的訊息:在阿拉斯加看馱鹿,在洛磯山脈賞雪等等。那是我對露營車最早的認識。RV是美國最原型的露營車,車體龐大,真的是把家帶在路上走。不過那時怎麼樣也無法想像自己會和露營車扯上關係,在我的認知裡,RV是有錢人的玩意,車價高昂,也相當耗油,處理排遺和廢水的問題極為瑣碎,常常需要去特定的營區。若不是有相當經濟基礎的退休夫婦,還真的難以負擔。

後來我在求學過程中迷上攀登,尤其喜歡攀岩,畢業後也轉換跑道走上戶外工作。於是我經常開著塞滿戶外裝備的小車,奔波在各個戶外景點之間,也經常在野外過夜。我注意到許多同事都開休旅車(SUV)或是皮卡車(Pick-up Truck),後頭隔出個床位,若需要在中途或是野外過一宿,只要爬到車子後頭就可以了,不必非得到露營地,也省了收搭帳篷的麻煩。但這樣的「升級」,還不到成為夢想的地步。頻繁旅居各處的營地之後,我發現介於RV和「車裡特設一個床位」之間,有極大的空間可以發揮。露營車不是只有RV而已,還可以是用小巴(mini bus)、拖車(trailer)或是箱型車改裝而成的生活機能車。這些露營車不如RV豪華,但是都有煮飯和睡覺的基本功能。隨著結識的攀岩朋友愈來愈多,大家共同的夢想,就是攀岩旅行──若不在攀岩就是在攀岩的路上──最好還能夠爬遍五大洲三大洋,這時候若有台合意的露營車,可不就是如虎添翼?一位好友認真地說,「到了目的地,若是傾盆大雨,妳就知道不用『出門』便可以睡覺吃飯的妙處了。」我們在路上漂泊,不就是冀求隨到隨爬的快活,以及隨泊隨居的舒適嗎?攀岩人的集體夢想,逐漸內化成我的夢想了。

而這個夢想,在遇上另一半戴夫之後,終於變成了真實。戴夫早期曾有數年漂泊攀登的日子,也先後根據個人需求改裝過兩台車子,他告誡我以路為家不是把廚具和床墊丟進比較大台的車子裡而已。「只要有一點點的不舒服,就不會想要過得長久!」他說。

我一開始對他的警告不以為然,買了車就想趕快到處攀岩,哪等得及他估計要花上數個月的慢工細活。但我對改裝一竅不通,也只能默默在旁關注守候。等到改裝完成上路後,我在日復一日的現實生活中,明白他是對的。若不是他的細心規劃,巧手設計,耐心建構,我一定無法在露營車上住這麼久,也不會有機會體悟以路為家的妙諦了。

02

家的條件

我曾經有西雅圖的地址,戴夫曾經有鹽湖城的地址,當兩人決定共同生活之後,我半認真半試探地說,乾脆搬到露營車上吧!岩齡超過三十年的他,對這個攀岩者的共同夢想,一開始也是手舞足蹈地附和湊趣,卻在我掰著手指細數未來的行程規劃時,眉頭一皺說,「這樣不行。」我大急,是啥不行?

原來他年輕時曾經前後改裝過兩台車,過過極長的露營車生活,第一台改裝的是皮卡車,之後則是迷你箱型車。他告訴我,若想在露營車住得長久,必須盡可能地抹除路上的滄桑感。

條件一,不用走出車外就可以生活

也就是停好車之後,不需要開車門就可以到後頭的生活空間吃喝拉撒睡,管他外頭是風雨怒號、和風煦煦,還是艷陽高照。當年他的皮卡車沒有廚房,還得下車繞到後頭才能進入臥室,是極大的缺陷;迷你箱型車則在車尾做了廚房,只要打開車尾門,就可以站著煮飯,輕風細雨時沒問題,不過要是風雨太大或嚴寒時,恐怕也只能喝開水啃乾糧了。條件二,在車內可以抬頭挺胸

車內空間必須足以讓人挺直背脊站著,也可以疏散筋骨做個宅男。皮卡車改裝時是在載貨區的上方裝了硬殼,然後將空間分成上頭的床板和下頭的儲物間,人可以躺平卻無法坐起,如果得在野外的險惡天氣中枯等兩、三天,人恐怕會變成殭屍。雖然後來換了個較高的殼,也僅夠坐著用小爐頭燒飯,幾天下來背都駝了,意志也消沉了。我回想起幾次登山和夥伴們擠在帳篷裡等待天氣放晴的日子,不禁連連點頭。戴夫握緊拳頭說,這次一定要能夠打直腰桿。

條件三,有冰箱才有家的感覺

野外露營一般都是使用露營冰箱(cooler)來攜帶牛奶和生鮮。露營冰箱是用隔熱保溫材質做成的箱子,必須擺入冰塊才會有保冷功能。根據冰塊的大小、外界的溫度、冰箱擺放的地點,冰塊可以維持一到數天不等。美國的加油站和超市都會販售冰塊,補給不是問題。不過露營冰箱相當麻煩,因為冰塊會融化,不時需要排水和加冰,食物也要密封,不然解凍的肉汁混到牛奶果汁中就麻煩了。用露營冰箱是休閒、是工作,用真冰箱才是家。

條件四,是現代人就要有電

真的冰箱需要電,除此之外,我倆的工作都需要用到電腦、手機和相機,此外還有電燈、抽風扇及小家電。現代人的生活已經脫離不了電,需求不大的可以用引擎發電,電力需求很大的像是RV,則常帶有發電機。我們選擇的是太陽能板。

條件五,露營車的外型要低調

雖然我們大部分的時間都在野外,但還是有不少時候需要停在城市、小鎮的街道上,如果看起來像台普通貨車,或是水電工的工作車,比較不會引起注意。此外,以路為家的人當然家當都在車裡,是竊賊喜歡鎖定的目標,所以露營車的樣子愈普通愈好,最好沒有人認為這台車是用來住人的。

聽完戴夫有條不紊的說明,我仍舊一知半解,幸好他最後對我笑笑,「兩個人比一個人好多了,單騎走江湖,癡癡等待繩伴的日子好寂寞。」我終於放下心中大石,露營車的夢想離我不遠了。

我們收拾行囊,和朋友在拉斯維加斯合租了一間房子。改裝露營車需要足夠的工作空間,我們各自在西雅圖和鹽湖城的公寓都不合格。租的房子位於賭城西邊,距離世界知名的攀岩勝地紅岩谷(Red Rock Canyon)只有十分鐘的車程,因為房貸風暴,房東已經很久沒付貸款了,銀行隨時會拍賣房子,因此不跟我們計較房租,也不要求簽長期租約。我們到了拉斯維加斯後,立刻埋首網路研究資料,尋找適合改裝的車款。考慮到上述車內空間和外觀兩個條件,小巴和拖車被判出局,箱型車登上首選。接下來則要考慮買新車還是二手車?硬頂還是軟頂?我們預計在賭城酷熱難忍的夏天來臨前,走上夢想的道路,時間只剩下五個月。

美國最傳奇的改裝箱型車,大概是極具歷史性的Volkswagen minibus,不過現在已經難得看到這些古董了。目前最流行的改裝車款大概是Sprinter,曾經由道奇(Dodge)銷售, 現在則在賓士(Mercedes-Benz)旗下。道奇時代的Sprinter口碑很好,品質可靠,而且與同型車相比算是省油。但是根據網路上的評論以及幾位車廠師傅的說法,Sprinter在賓士接手之後,似乎不如早年車款省油,除此之外,它的零件特殊,維修費用恐怕相當高昂。早年車款也因為這個原因,二手車的價格居高不下。

於是我們轉而研究價格較為親民的箱型車,思考著要買較高的硬頂車,還是屋頂較低的車?屋頂較低的車可以客製化,例如換成較高的頂,或做成可以往上推出的軟蓬,行進時拉下軟蓬,停下後再把軟蓬推上去。前者車價較高,但後者加上改頂的錢之後,其實也相去不遠了。我們又考慮到軟蓬可能會有漏水的問題,保溫隔熱的效果也較差,所以最後決定買一體成形的硬頂車。

挑來選去後剩下的選項就不多了,我們看上Nissan NV。車內高度足以讓戴夫站立,改裝後雖然會少掉一些空間,不過仍然可以讓他伸直背脊。車身比Sprinter短,但是較寬。戴夫仔細測量數次,確認空間足夠安置床和廚房,之後又試駕了幾次。兩週後我們就決定賣掉舊車,再貸款買新車。我們不會去需要超強馬力的地方,所以為了省油錢,選了V6引擎,而不是V8。

拿到新車之後我們很興奮,決心盡快出去度個小假。我們把床墊、桌子、椅子、爐子全部丟進車裡,前往附近的聖喬治城郊探險。這時車子還沒改裝,我們還是得在車外炊煮,但是不用搭帳篷,還可以睡在一般的床墊上,蓋著棉被而非睡袋,就已經讓我對未來的露營車生活期盼不已。03

打好「地基」

我們開著只有鐵皮的箱型車模擬了三天的露營車生活,回到拉斯維加斯之後,戴夫用捲尺再三確認車內可運用的空間,配合他已經決定購買的廚房用具尺寸,用軟體細細畫了張3D設計圖。

他指著藍圖對我詳細說明,首先要在兩側裝設車窗。如果不能欣賞外頭的美景,就算住在野外也會悶死。有了車窗容許更多的採光,不僅省電,自然光給人的感覺也比較溫和。我們原本擔心若車門上的窗可以開啟,會給竊賊大開方便之門,於是在側門裝的是無法打開的隔熱玻璃,另一面的車窗則在下方三分之一處,有兩扇可以開關的小紗窗。但如果從頭來過,考慮到對流通風在炎炎夏日的優勢,我們會在側門採用可以開關的窗戶。

車頂也要開個洞,安裝雙向抽風扇,除了調節溫度,也可以在煮飯時抽掉油煙,調節氧氣的濃度,才不會密室中毒。風扇的款式相當多樣,我們選了有良好擋雨板設計的風扇,雨天也可以使用。

因為車身長度不夠,戴夫把床做成沙發床,夜間睡覺時攤平,日間則立起來變沙發,以爭取更大的生活空間。床的一側還能做個櫥櫃擺放衣服和雜物。戴夫看著我笑道,「床的長度至少要讓我不用雙腳懸空睡覺,而且就算是攤平的狀態,也仍有足夠空間在廚房做飯。我知道妳早上起不來,這樣妳賴床的時候,我還可以做早餐。」後來果然一語成讖,這究竟是該說我被寵壞,還是他有先見之明呢?

駕駛座的後方是廚房,在不影響駕駛的情況下,犧牲了座椅向後平躺的空間。先是冰箱,接著是兩個爐頭和一個水槽,下方是瓦斯筒和水管,上方有櫥櫃。床板底下也有儲藏空間,靠近後車門的上方也設計了櫥櫃。其他零碎的東西,像是蚊帳、窗簾、遮陽板等等,可以等到有需求時再來傷腦筋。

最後只缺浴室廁所了。其實,除了RV之外,一般箱型車改裝的露營車很少會有浴室廁所,空間不夠大是主因,另外對水、電等資源的要求,以及處理大量廢水和排泄物的麻煩,都會讓一般露營車主放棄裝設衛浴。只要準備密封的塑膠筒當尿壺,也不介意使用公共廁所嗯嗯,或者偶爾在野外挖貓洞上大號,廁所問題基本上就解決了。如果作息正常,也不亂吃東西,每日一次的嗯嗯時段很固定,就很容易安排。當然不可不防偶爾鬧肚子的窘境,一般我們會備有環保便便袋(wag bag)來解決危機。環保便便袋基本上是個裝有化學物品的密封袋,有些高海拔冰川或是水資源稀缺的沙漠,相關管理單位會建議甚至規定訪客使用這種便便袋,把排泄物帶回文明世界,這樣排泄物才不會在該生態環境下千年不化。便便袋裡的化學藥劑可以分解排泄物,用完密封後能直接丟進垃圾桶裡。

有的露營車主會用生態馬桶(compost toilet),很省水,只是生態馬桶的體積不小,也需要經常清理,而且不管怎麼努力還是會有異味傳出。美國到處都可以找到廁所,何苦為難自己呢?

洗臉刷牙可以使用廚房的水槽,若不執著於天天洗澡的話,浴室就不成問題了。比較有規模的營地,以及城鎮裡的運動中心、人工岩場、游泳池等地方都會有淋浴間。洗一次澡一般四到六美元不等。若真的在野外待上極長的時間,我們還有法寶──太陽能沐浴袋(solar shower),名字雖然聽起來很酷,其實也就是深黑色的水袋加蓮蓬頭罷了。水袋可以裝五加侖的水,放在太陽下曬一整天就會變成適宜洗澡的溫水,足以讓兩個人洗頭洗澡。不過除非必要,我們很少祭出這個法寶,畢竟嘩啦啦的熱水澡是種難得的犒賞。

一切都確定後,戴夫出門購買材料。我瞧他買回一堆泡綿和化纖棉花,而非木板,十分疑惑。原來車子若是要拿來住人,就必須做好防潮、隔熱、保溫。車子的外殼是金屬,熱的很快冷的也很快,所以需要做好熱絕緣,車內的溫度變化才能減緩,可以冬暖夏涼。此外,夜間睡覺時兩個人一起呼出的水氣量相當驚人,直接碰觸到鐵皮後容易凝結成水珠,不僅會把車內弄得濕答答的,還大大增加車體生鏽的機率。

戴夫買的隔熱材料,一種是類似包裹易碎物品的氣泡布(bubble wrap),只是正反兩面都用鋁箔覆蓋,姑且稱為鋁箔氣泡布吧。另一種則是用來填充枕頭或娃娃的化纖棉花。他先在車體貼上鋁箔氣泡布,但因車體不是平的,所以要用化纖棉花填滿,使其成為大塊平面,接著再把鋁箔氣泡布黏在薄木板上,將薄木板用錨栓固定在車體上,最後用極薄的辦公室地毯覆蓋木板和錨栓。鋁箔可以將外界過多的熱能反射回去,然後保留室內的熱能。薄地毯除了美化以外,主要目地是在覆蓋固定木板的錨栓,因為錨栓也是金屬,同時深入車體,如果和我們呼出的水氣接觸,車體仍然會有生鏽的隱憂。

戴夫在做這部分工作的時候相當細心,車子的內壁和房子的牆壁不一樣,前者常見凹凸彎曲,後者通常平整,所以在車壁上貼地毯不像貼房間壁紙那麼容易。為了貼實,戴夫必須東剪一刀、西裁一段地修整,細細推平。這項工作非常耗時,但是就像房子沒有地基不能往上蓋一樣,改裝車沒做好保溫隔熱的處理,也沒有辦法談臥室、廚房和櫥櫃了。

我十分佩服他的專業,但對於我這個改裝外行人,我只是常常納悶,「怎麼過了這麼久,車子還是沒有什麼變化呢?」

不到兩坪的家

當朋友問我住在哪兒的時候,常常被我不精準的回答惹毛,因為我會說,「我住在美國啊。」他們則會說,「美國哪裡? 總有個州名吧?」可是我可能這個月在加州,下個月在內華達,接下來在猶他啊。搞了老半天,朋友才知道原本我跟他們說「我住在車上」,不是開玩笑的。

我和另一半戴夫住在以箱型車(van)改裝成的露營車上。加上前頭的駕駛座和乘客座,生活空間大概還不到兩坪大。不過麻雀雖小,五臟俱全,有臥室、辦公室、廚房,當然也有水、電和瓦斯。露營車也有個名字,叫做Magic(魔法)。那一年和戴夫商量露營車事宜時,恰好看到攀岩明星Alex Honnold的專訪,他也是開著家裡的箱型車,多年來到處流浪攀岩,記者參觀他的「家」時看到車後凌亂的棉被,嘿嘿笑問,「這想必是魔法發生的地方吧?」明星當時的表情甚是有趣。戴夫和我當下決定為未來的家取名為Magic,它果然不負其名,這些年我的生活像是魔法變出來的一樣。

開始的時候還是有些彆扭,戴夫和我選擇住在露營車裡,最大的動機還是方便到各地攀岩。對我們兩人而言,在野外享受一天豔陽、揮灑汗水、順著岩石天然的紋理往上爬,是一件再平常不過的事了。在岩壁旁常會遇到從他處來的攀岩同好,打破沉默的第一句搭訕語,常常是「Where are you from?」(你們打哪兒來的?)沒想到,這句普通的不能再普通的問候語,突然在四年多前變得不太好回答。

最初的幾個月,戴夫有一套標準答案:我們住在某某城市──而這個城市可能根據我們當時的所在地而改變。我無法理解他為什麼要說謊,他的理由是那些萍水相逢的人,也不是認真想知道什麼,當個「正常人」會省掉很多麻煩。我很難配合他的即席表現,唯唯諾諾久了之後,還是覺得說實話最舒服,經過幾番抗議,我們終於口徑一致。

「嗯,你看到停車場那一輛白色的箱型車嗎?那就是我們的家。」

「哇!你們在路上多久了?」

當聽說我們住在露營車上的日子,已經不是以月來計算,而是用年來計算的時候,大部分的人會以欣羨的口吻說,「你們過著夢想中的生活啊!」有不少人表示也想像我們這樣過生活,但是因為家庭、工作、經濟的因素走不開;還有人很直白地問我們是不是繼承了龐大遺產,或者是有鉅額的信託基金。於是我了解為什麼戴夫要當個「正常人」了,免得被視為身懷閒錢、不事生產的社會分子。與其花費唇舌還解釋不明白,不如一開始就說謊。我想大家對露營車的生活是既有憧憬,又有誤解吧。我最初是因為迷上攀岩,多年來一直嚮往開著露營車流浪攀岩。等到真的踏上這一條路時,還不時提醒自己要有心理準備,夢想和現實通常會有差距。後來發現自己是真心喜愛這樣的生活,轉眼間好幾年就過去了。

還記得十多年前剛到美國,窮學生遭遇到的第一個文化衝擊,就是要趕緊存錢買車,否則連去超市買菜都不方便,更別說週末到郊外散心了。美國地廣人稀,除了幾個大都會,大眾運輸極不發達,公路網卻密集而完整,根本就是為汽車產業量身打造的國家。

兩年後我終於有能力買車,好像重新獲得了雙腳,也可以參加憧憬的戶外活動。我加入阿帕拉契山岳俱樂部(Appalachian Mountain Club),主要以單日的輕裝健行,和二到四日的重裝健行為主。我因此愛上了露營──那種所需一切都可以從背包拿出來的簡單充實。該俱樂部成員的平均年齡甚大,幾年之後,很多山友退休了,和老伴開著RV(Recreation Vehicle)漫遊美國的國家公園。

我會三不五時收到他們的訊息:在阿拉斯加看馱鹿,在洛磯山脈賞雪等等。那是我對露營車最早的認識。RV是美國最原型的露營車,車體龐大,真的是把家帶在路上走。不過那時怎麼樣也無法想像自己會和露營車扯上關係,在我的認知裡,RV是有錢人的玩意,車價高昂,也相當耗油,處理排遺和廢水的問題極為瑣碎,常常需要去特定的營區。若不是有相當經濟基礎的退休夫婦,還真的難以負擔。

後來我在求學過程中迷上攀登,尤其喜歡攀岩,畢業後也轉換跑道走上戶外工作。於是我經常開著塞滿戶外裝備的小車,奔波在各個戶外景點之間,也經常在野外過夜。我注意到許多同事都開休旅車(SUV)或是皮卡車(Pick-up Truck),後頭隔出個床位,若需要在中途或是野外過一宿,只要爬到車子後頭就可以了,不必非得到露營地,也省了收搭帳篷的麻煩。但這樣的「升級」,還不到成為夢想的地步。頻繁旅居各處的營地之後,我發現介於RV和「車裡特設一個床位」之間,有極大的空間可以發揮。露營車不是只有RV而已,還可以是用小巴(mini bus)、拖車(trailer)或是箱型車改裝而成的生活機能車。這些露營車不如RV豪華,但是都有煮飯和睡覺的基本功能。隨著結識的攀岩朋友愈來愈多,大家共同的夢想,就是攀岩旅行──若不在攀岩就是在攀岩的路上──最好還能夠爬遍五大洲三大洋,這時候若有台合意的露營車,可不就是如虎添翼?一位好友認真地說,「到了目的地,若是傾盆大雨,妳就知道不用『出門』便可以睡覺吃飯的妙處了。」我們在路上漂泊,不就是冀求隨到隨爬的快活,以及隨泊隨居的舒適嗎?攀岩人的集體夢想,逐漸內化成我的夢想了。

而這個夢想,在遇上另一半戴夫之後,終於變成了真實。戴夫早期曾有數年漂泊攀登的日子,也先後根據個人需求改裝過兩台車子,他告誡我以路為家不是把廚具和床墊丟進比較大台的車子裡而已。「只要有一點點的不舒服,就不會想要過得長久!」他說。

我一開始對他的警告不以為然,買了車就想趕快到處攀岩,哪等得及他估計要花上數個月的慢工細活。但我對改裝一竅不通,也只能默默在旁關注守候。等到改裝完成上路後,我在日復一日的現實生活中,明白他是對的。若不是他的細心規劃,巧手設計,耐心建構,我一定無法在露營車上住這麼久,也不會有機會體悟以路為家的妙諦了。

02

家的條件

我曾經有西雅圖的地址,戴夫曾經有鹽湖城的地址,當兩人決定共同生活之後,我半認真半試探地說,乾脆搬到露營車上吧!岩齡超過三十年的他,對這個攀岩者的共同夢想,一開始也是手舞足蹈地附和湊趣,卻在我掰著手指細數未來的行程規劃時,眉頭一皺說,「這樣不行。」我大急,是啥不行?

原來他年輕時曾經前後改裝過兩台車,過過極長的露營車生活,第一台改裝的是皮卡車,之後則是迷你箱型車。他告訴我,若想在露營車住得長久,必須盡可能地抹除路上的滄桑感。

條件一,不用走出車外就可以生活

也就是停好車之後,不需要開車門就可以到後頭的生活空間吃喝拉撒睡,管他外頭是風雨怒號、和風煦煦,還是艷陽高照。當年他的皮卡車沒有廚房,還得下車繞到後頭才能進入臥室,是極大的缺陷;迷你箱型車則在車尾做了廚房,只要打開車尾門,就可以站著煮飯,輕風細雨時沒問題,不過要是風雨太大或嚴寒時,恐怕也只能喝開水啃乾糧了。條件二,在車內可以抬頭挺胸

車內空間必須足以讓人挺直背脊站著,也可以疏散筋骨做個宅男。皮卡車改裝時是在載貨區的上方裝了硬殼,然後將空間分成上頭的床板和下頭的儲物間,人可以躺平卻無法坐起,如果得在野外的險惡天氣中枯等兩、三天,人恐怕會變成殭屍。雖然後來換了個較高的殼,也僅夠坐著用小爐頭燒飯,幾天下來背都駝了,意志也消沉了。我回想起幾次登山和夥伴們擠在帳篷裡等待天氣放晴的日子,不禁連連點頭。戴夫握緊拳頭說,這次一定要能夠打直腰桿。

條件三,有冰箱才有家的感覺

野外露營一般都是使用露營冰箱(cooler)來攜帶牛奶和生鮮。露營冰箱是用隔熱保溫材質做成的箱子,必須擺入冰塊才會有保冷功能。根據冰塊的大小、外界的溫度、冰箱擺放的地點,冰塊可以維持一到數天不等。美國的加油站和超市都會販售冰塊,補給不是問題。不過露營冰箱相當麻煩,因為冰塊會融化,不時需要排水和加冰,食物也要密封,不然解凍的肉汁混到牛奶果汁中就麻煩了。用露營冰箱是休閒、是工作,用真冰箱才是家。

條件四,是現代人就要有電

真的冰箱需要電,除此之外,我倆的工作都需要用到電腦、手機和相機,此外還有電燈、抽風扇及小家電。現代人的生活已經脫離不了電,需求不大的可以用引擎發電,電力需求很大的像是RV,則常帶有發電機。我們選擇的是太陽能板。

條件五,露營車的外型要低調

雖然我們大部分的時間都在野外,但還是有不少時候需要停在城市、小鎮的街道上,如果看起來像台普通貨車,或是水電工的工作車,比較不會引起注意。此外,以路為家的人當然家當都在車裡,是竊賊喜歡鎖定的目標,所以露營車的樣子愈普通愈好,最好沒有人認為這台車是用來住人的。

聽完戴夫有條不紊的說明,我仍舊一知半解,幸好他最後對我笑笑,「兩個人比一個人好多了,單騎走江湖,癡癡等待繩伴的日子好寂寞。」我終於放下心中大石,露營車的夢想離我不遠了。

我們收拾行囊,和朋友在拉斯維加斯合租了一間房子。改裝露營車需要足夠的工作空間,我們各自在西雅圖和鹽湖城的公寓都不合格。租的房子位於賭城西邊,距離世界知名的攀岩勝地紅岩谷(Red Rock Canyon)只有十分鐘的車程,因為房貸風暴,房東已經很久沒付貸款了,銀行隨時會拍賣房子,因此不跟我們計較房租,也不要求簽長期租約。我們到了拉斯維加斯後,立刻埋首網路研究資料,尋找適合改裝的車款。考慮到上述車內空間和外觀兩個條件,小巴和拖車被判出局,箱型車登上首選。接下來則要考慮買新車還是二手車?硬頂還是軟頂?我們預計在賭城酷熱難忍的夏天來臨前,走上夢想的道路,時間只剩下五個月。

美國最傳奇的改裝箱型車,大概是極具歷史性的Volkswagen minibus,不過現在已經難得看到這些古董了。目前最流行的改裝車款大概是Sprinter,曾經由道奇(Dodge)銷售, 現在則在賓士(Mercedes-Benz)旗下。道奇時代的Sprinter口碑很好,品質可靠,而且與同型車相比算是省油。但是根據網路上的評論以及幾位車廠師傅的說法,Sprinter在賓士接手之後,似乎不如早年車款省油,除此之外,它的零件特殊,維修費用恐怕相當高昂。早年車款也因為這個原因,二手車的價格居高不下。

於是我們轉而研究價格較為親民的箱型車,思考著要買較高的硬頂車,還是屋頂較低的車?屋頂較低的車可以客製化,例如換成較高的頂,或做成可以往上推出的軟蓬,行進時拉下軟蓬,停下後再把軟蓬推上去。前者車價較高,但後者加上改頂的錢之後,其實也相去不遠了。我們又考慮到軟蓬可能會有漏水的問題,保溫隔熱的效果也較差,所以最後決定買一體成形的硬頂車。

挑來選去後剩下的選項就不多了,我們看上Nissan NV。車內高度足以讓戴夫站立,改裝後雖然會少掉一些空間,不過仍然可以讓他伸直背脊。車身比Sprinter短,但是較寬。戴夫仔細測量數次,確認空間足夠安置床和廚房,之後又試駕了幾次。兩週後我們就決定賣掉舊車,再貸款買新車。我們不會去需要超強馬力的地方,所以為了省油錢,選了V6引擎,而不是V8。

拿到新車之後我們很興奮,決心盡快出去度個小假。我們把床墊、桌子、椅子、爐子全部丟進車裡,前往附近的聖喬治城郊探險。這時車子還沒改裝,我們還是得在車外炊煮,但是不用搭帳篷,還可以睡在一般的床墊上,蓋著棉被而非睡袋,就已經讓我對未來的露營車生活期盼不已。03

打好「地基」

我們開著只有鐵皮的箱型車模擬了三天的露營車生活,回到拉斯維加斯之後,戴夫用捲尺再三確認車內可運用的空間,配合他已經決定購買的廚房用具尺寸,用軟體細細畫了張3D設計圖。

他指著藍圖對我詳細說明,首先要在兩側裝設車窗。如果不能欣賞外頭的美景,就算住在野外也會悶死。有了車窗容許更多的採光,不僅省電,自然光給人的感覺也比較溫和。我們原本擔心若車門上的窗可以開啟,會給竊賊大開方便之門,於是在側門裝的是無法打開的隔熱玻璃,另一面的車窗則在下方三分之一處,有兩扇可以開關的小紗窗。但如果從頭來過,考慮到對流通風在炎炎夏日的優勢,我們會在側門採用可以開關的窗戶。

車頂也要開個洞,安裝雙向抽風扇,除了調節溫度,也可以在煮飯時抽掉油煙,調節氧氣的濃度,才不會密室中毒。風扇的款式相當多樣,我們選了有良好擋雨板設計的風扇,雨天也可以使用。

因為車身長度不夠,戴夫把床做成沙發床,夜間睡覺時攤平,日間則立起來變沙發,以爭取更大的生活空間。床的一側還能做個櫥櫃擺放衣服和雜物。戴夫看著我笑道,「床的長度至少要讓我不用雙腳懸空睡覺,而且就算是攤平的狀態,也仍有足夠空間在廚房做飯。我知道妳早上起不來,這樣妳賴床的時候,我還可以做早餐。」後來果然一語成讖,這究竟是該說我被寵壞,還是他有先見之明呢?

駕駛座的後方是廚房,在不影響駕駛的情況下,犧牲了座椅向後平躺的空間。先是冰箱,接著是兩個爐頭和一個水槽,下方是瓦斯筒和水管,上方有櫥櫃。床板底下也有儲藏空間,靠近後車門的上方也設計了櫥櫃。其他零碎的東西,像是蚊帳、窗簾、遮陽板等等,可以等到有需求時再來傷腦筋。

最後只缺浴室廁所了。其實,除了RV之外,一般箱型車改裝的露營車很少會有浴室廁所,空間不夠大是主因,另外對水、電等資源的要求,以及處理大量廢水和排泄物的麻煩,都會讓一般露營車主放棄裝設衛浴。只要準備密封的塑膠筒當尿壺,也不介意使用公共廁所嗯嗯,或者偶爾在野外挖貓洞上大號,廁所問題基本上就解決了。如果作息正常,也不亂吃東西,每日一次的嗯嗯時段很固定,就很容易安排。當然不可不防偶爾鬧肚子的窘境,一般我們會備有環保便便袋(wag bag)來解決危機。環保便便袋基本上是個裝有化學物品的密封袋,有些高海拔冰川或是水資源稀缺的沙漠,相關管理單位會建議甚至規定訪客使用這種便便袋,把排泄物帶回文明世界,這樣排泄物才不會在該生態環境下千年不化。便便袋裡的化學藥劑可以分解排泄物,用完密封後能直接丟進垃圾桶裡。

有的露營車主會用生態馬桶(compost toilet),很省水,只是生態馬桶的體積不小,也需要經常清理,而且不管怎麼努力還是會有異味傳出。美國到處都可以找到廁所,何苦為難自己呢?

洗臉刷牙可以使用廚房的水槽,若不執著於天天洗澡的話,浴室就不成問題了。比較有規模的營地,以及城鎮裡的運動中心、人工岩場、游泳池等地方都會有淋浴間。洗一次澡一般四到六美元不等。若真的在野外待上極長的時間,我們還有法寶──太陽能沐浴袋(solar shower),名字雖然聽起來很酷,其實也就是深黑色的水袋加蓮蓬頭罷了。水袋可以裝五加侖的水,放在太陽下曬一整天就會變成適宜洗澡的溫水,足以讓兩個人洗頭洗澡。不過除非必要,我們很少祭出這個法寶,畢竟嘩啦啦的熱水澡是種難得的犒賞。

一切都確定後,戴夫出門購買材料。我瞧他買回一堆泡綿和化纖棉花,而非木板,十分疑惑。原來車子若是要拿來住人,就必須做好防潮、隔熱、保溫。車子的外殼是金屬,熱的很快冷的也很快,所以需要做好熱絕緣,車內的溫度變化才能減緩,可以冬暖夏涼。此外,夜間睡覺時兩個人一起呼出的水氣量相當驚人,直接碰觸到鐵皮後容易凝結成水珠,不僅會把車內弄得濕答答的,還大大增加車體生鏽的機率。

戴夫買的隔熱材料,一種是類似包裹易碎物品的氣泡布(bubble wrap),只是正反兩面都用鋁箔覆蓋,姑且稱為鋁箔氣泡布吧。另一種則是用來填充枕頭或娃娃的化纖棉花。他先在車體貼上鋁箔氣泡布,但因車體不是平的,所以要用化纖棉花填滿,使其成為大塊平面,接著再把鋁箔氣泡布黏在薄木板上,將薄木板用錨栓固定在車體上,最後用極薄的辦公室地毯覆蓋木板和錨栓。鋁箔可以將外界過多的熱能反射回去,然後保留室內的熱能。薄地毯除了美化以外,主要目地是在覆蓋固定木板的錨栓,因為錨栓也是金屬,同時深入車體,如果和我們呼出的水氣接觸,車體仍然會有生鏽的隱憂。

戴夫在做這部分工作的時候相當細心,車子的內壁和房子的牆壁不一樣,前者常見凹凸彎曲,後者通常平整,所以在車壁上貼地毯不像貼房間壁紙那麼容易。為了貼實,戴夫必須東剪一刀、西裁一段地修整,細細推平。這項工作非常耗時,但是就像房子沒有地基不能往上蓋一樣,改裝車沒做好保溫隔熱的處理,也沒有辦法談臥室、廚房和櫥櫃了。

我十分佩服他的專業,但對於我這個改裝外行人,我只是常常納悶,「怎麼過了這麼久,車子還是沒有什麼變化呢?」