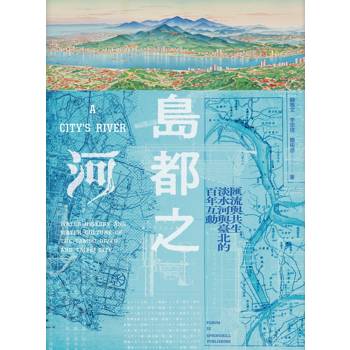

第十九章 島都之河的總合治理計畫(節錄)

規模宏大的淡水河全流域治理計畫

此時,臺北早以「島都」作為代名詞,提示著其作為「殖民地文明中心」的地位。對八田與一來說,採用國際間最新穎的治水理念,似乎才足以配得上這座全臺最進步的城市所承載的重任。那麼,他如何將腦海中的構想一步步轉化為實際的計畫?水規分署典藏的工程文獻及圖資提供了重建這段過程的珍貴線索。

一九二九至一九三三年間,內務局土木課於石門、大稻埕堤防周邊進行地形測量,也補足了基隆河及新店溪上游的詳細測量。為了更精確地掌握洪水量,土木課於翌年組建了一支專門團隊,只要暴風警報一響,技手及工手們就會被派到沿岸二十三個架設量水標的地方,監測每小時的水位變化,分析主流與各支流間水位之因果關係、淹水範圍及時間。此外,石門的事務所還配置有觀測員,他們平時需觀測雨量,用浮子測量流速、計算流量,洪水來襲時更不能懈怠。

報告書中詳細記述了觀測員的工作流程。他們在湍急的河流上架設一條跨越兩岸的纜線,將帶著竹桿的「浮子投入器」滑到河流中央後,以此投下竹桿並記錄漂流時間,取得數據。臺北橋則是另一個觀測重點,除了平時及洪水時的流量,這裡的觀測員還要監看每小時的潮水位,計算潮差。此外,為了製作淡水河不同比例尺的的平面圖、橫斷面與縱斷面圖,河的兩岸也設置許多「三角點」及「町杭」(斷面椿)。

一九三七年,涵蓋淡水河全流域的治水計畫終於出爐,防洪構造物的布置、設計形式、材料,以及工程預算都有了詳細規劃。再過兩年,淡水港灣及預定石材採取場之測量已經完成,關渡至淡水間的「低水工事(河港航路建設)設計圖」也已成案。一九四?年,第一期計畫躍然紙上,臺北市防洪牆及堤防將有新的擴建,淡水河口將改頭換面,基隆河也會有一條新的分水隧道。

雖然圖資中並未見到石門堰堤的設計資料,但有些細微的線索值得探究。從一九三?年測繪的五百分之一地形圖中,可清楚看見以鉛筆標示出的弧形石門堰堤位置。十七年後,一份標記著日文水利用語、可以推斷是以日治時期圖資重繪的〈石門堰堤設計圖〉,則具體呈現出石門大壩的斷面設計,以及大壩、發電廠和「昭和水利灌溉給水隧道」的布局。

所謂「昭和水利計畫」

此一期間頻頻在報章雜誌上出現的治水藍圖,映照出整個社會對此的殷切期盼。重溫本章伊始的那首詩,當六十八歲的十川嘉太郎於多年後重新踏上淡水河流域的土地,內心翻湧的感受或許五味雜陳。一年後,他又為這條大河賦詩一首:「頑皮的童年已然過去,如今的淡水河年老而滿載豐饒。」他眼中的淡水河即將經歷奇妙的蛻變,從頑劣幼童成為內蘊豐富的老者,靠的便是代代工程師的改造創見。十川筆下的詩句,正是對數十年前老同事德見常雄先見之明的由衷讚嘆。

值得一提的是,直至戰後,以石門大壩為核心的烏托邦構想並未被民間遺忘。由地方人士促成的「石門水庫促進建設委員會」,聘請臺灣大學教授徐世大主持研究調查,第一步便是蒐集日治時期的資料,包括一九二九年的《淡水河治水工事設計關係書類》,以及一九三八年的《石門堰堤計畫說明書及工程預算書》。石建會的報告書指出,八田與一針對石門水庫「曾擬一計畫大要,稱之為『昭和水利計畫』」,但此計畫的真實性仍在史學界引發質疑。「昭和水利計畫」確實不像是正式名稱,然而上述種種資料揭示此一計畫確實存在,其內涵便是淡水河的總合開發。倘若當時的水利界存在此一用語,應該是為了與大正時期的輪中治水計畫作出區別。

一九二四年(大正十三年)與一九三七年(昭和十二年)的淡水河治水計畫圖,呈現兩者在工程設計及治水思維上截然不同。大正年間,石門築壩計畫受到二層行溪堰堤事件而停滯,導致利水(桃園大圳)與治水(臺北輪中築堤)脫勾發展。在治水方面,為了達到防禦洪水的單一目的,淡水河兩岸堤防距離留得很寬,今板橋、中和及永和北部皆預留為淹水區域。但到了昭和年間,上游預計興建以防洪為主、灌溉及發電為「附帶工事」的水庫,下游則讓基隆河支流向西分水,而港口又有浚渫築港。在此宏偉願景中,預設的堤防缺口減少,且因增建或延長而更加連續,兩堤距離亦明顯地縮窄,更進一步提取出新生土地的利益。

未能實現的雄心壯志

八田與一在受訪報導中坦率地展露他的雄心壯志:「按理說必須最早開始的淡水河改修工事,比鄉下的濁水溪等大河更晚動工,是因治水根本方針尚未確立,而土木技術者常跟從不同時期為政者的意見,從事最姑息的做法。」言下之意,他批評大正時期的輪中治水計畫不過是應付眼前問題的權宜之計,應該將國際最先進的治水理念應用於流貫島都的淡水河上。

然而,此一龐大計畫最終還是未能實現。一九三七年七月中日戰爭爆發,在八月總督府宣布將臺灣納入「戰時體制」之前,內務局即以「地價高漲、必須重新估價」為由,宣告暫緩提出淡水河改修計畫的預算。不過相關的計畫與調查並未完全停止,總督府甚至請來日本內務省大壩地質權威高田昭,就壩高問題給予修改意見。此外,戰爭陰霾也帶來新的考量。肩負日本帝國總動員版圖中發展軍需工業的任務,臺灣的電力建設成為當務之急,促使原本以防洪為核心的計畫不得不重新調整,將淡水河上游的發電潛力納入考量,以期在各方利益求取新的平衡。但直至終戰,「昭和水利計畫」都沒有進展至向帝國議會提出預算的階段。

島都之河的治理遺緒

從河畔放下第一個量水標的日治初期,到八田與一構思總合治理的日治末期,正是淡水河走向被人為改造的第一個五十年。然而,它究竟要被改造成什麼樣子,並不是按著單一思路持續前進的線性過程。受河流哺育的紳商、文人各懷自保與發展的期望,工程師對島都之河抱持著技術追求,統治者則在政經利益中權衡。多元的群體使得這條大河呈現出相異且時而矛盾的理想樣貌。

相較於臺灣的其他河川,淡水河的治理獨樹一幟,彰顯其鮮明的特殊性。然而,就實際結果而言,除了全島共通的地方水防組織設置,以及上游的森林治水計畫之外, 土木局對淡水河的龐大治理構想大部分停留在紙上作業,堤防興築率也僅完成一一%,遠低於高屏溪、蘭陽溪、烏溪及曾文溪等。

......

規模宏大的淡水河全流域治理計畫

此時,臺北早以「島都」作為代名詞,提示著其作為「殖民地文明中心」的地位。對八田與一來說,採用國際間最新穎的治水理念,似乎才足以配得上這座全臺最進步的城市所承載的重任。那麼,他如何將腦海中的構想一步步轉化為實際的計畫?水規分署典藏的工程文獻及圖資提供了重建這段過程的珍貴線索。

一九二九至一九三三年間,內務局土木課於石門、大稻埕堤防周邊進行地形測量,也補足了基隆河及新店溪上游的詳細測量。為了更精確地掌握洪水量,土木課於翌年組建了一支專門團隊,只要暴風警報一響,技手及工手們就會被派到沿岸二十三個架設量水標的地方,監測每小時的水位變化,分析主流與各支流間水位之因果關係、淹水範圍及時間。此外,石門的事務所還配置有觀測員,他們平時需觀測雨量,用浮子測量流速、計算流量,洪水來襲時更不能懈怠。

報告書中詳細記述了觀測員的工作流程。他們在湍急的河流上架設一條跨越兩岸的纜線,將帶著竹桿的「浮子投入器」滑到河流中央後,以此投下竹桿並記錄漂流時間,取得數據。臺北橋則是另一個觀測重點,除了平時及洪水時的流量,這裡的觀測員還要監看每小時的潮水位,計算潮差。此外,為了製作淡水河不同比例尺的的平面圖、橫斷面與縱斷面圖,河的兩岸也設置許多「三角點」及「町杭」(斷面椿)。

一九三七年,涵蓋淡水河全流域的治水計畫終於出爐,防洪構造物的布置、設計形式、材料,以及工程預算都有了詳細規劃。再過兩年,淡水港灣及預定石材採取場之測量已經完成,關渡至淡水間的「低水工事(河港航路建設)設計圖」也已成案。一九四?年,第一期計畫躍然紙上,臺北市防洪牆及堤防將有新的擴建,淡水河口將改頭換面,基隆河也會有一條新的分水隧道。

雖然圖資中並未見到石門堰堤的設計資料,但有些細微的線索值得探究。從一九三?年測繪的五百分之一地形圖中,可清楚看見以鉛筆標示出的弧形石門堰堤位置。十七年後,一份標記著日文水利用語、可以推斷是以日治時期圖資重繪的〈石門堰堤設計圖〉,則具體呈現出石門大壩的斷面設計,以及大壩、發電廠和「昭和水利灌溉給水隧道」的布局。

所謂「昭和水利計畫」

此一期間頻頻在報章雜誌上出現的治水藍圖,映照出整個社會對此的殷切期盼。重溫本章伊始的那首詩,當六十八歲的十川嘉太郎於多年後重新踏上淡水河流域的土地,內心翻湧的感受或許五味雜陳。一年後,他又為這條大河賦詩一首:「頑皮的童年已然過去,如今的淡水河年老而滿載豐饒。」他眼中的淡水河即將經歷奇妙的蛻變,從頑劣幼童成為內蘊豐富的老者,靠的便是代代工程師的改造創見。十川筆下的詩句,正是對數十年前老同事德見常雄先見之明的由衷讚嘆。

值得一提的是,直至戰後,以石門大壩為核心的烏托邦構想並未被民間遺忘。由地方人士促成的「石門水庫促進建設委員會」,聘請臺灣大學教授徐世大主持研究調查,第一步便是蒐集日治時期的資料,包括一九二九年的《淡水河治水工事設計關係書類》,以及一九三八年的《石門堰堤計畫說明書及工程預算書》。石建會的報告書指出,八田與一針對石門水庫「曾擬一計畫大要,稱之為『昭和水利計畫』」,但此計畫的真實性仍在史學界引發質疑。「昭和水利計畫」確實不像是正式名稱,然而上述種種資料揭示此一計畫確實存在,其內涵便是淡水河的總合開發。倘若當時的水利界存在此一用語,應該是為了與大正時期的輪中治水計畫作出區別。

一九二四年(大正十三年)與一九三七年(昭和十二年)的淡水河治水計畫圖,呈現兩者在工程設計及治水思維上截然不同。大正年間,石門築壩計畫受到二層行溪堰堤事件而停滯,導致利水(桃園大圳)與治水(臺北輪中築堤)脫勾發展。在治水方面,為了達到防禦洪水的單一目的,淡水河兩岸堤防距離留得很寬,今板橋、中和及永和北部皆預留為淹水區域。但到了昭和年間,上游預計興建以防洪為主、灌溉及發電為「附帶工事」的水庫,下游則讓基隆河支流向西分水,而港口又有浚渫築港。在此宏偉願景中,預設的堤防缺口減少,且因增建或延長而更加連續,兩堤距離亦明顯地縮窄,更進一步提取出新生土地的利益。

未能實現的雄心壯志

八田與一在受訪報導中坦率地展露他的雄心壯志:「按理說必須最早開始的淡水河改修工事,比鄉下的濁水溪等大河更晚動工,是因治水根本方針尚未確立,而土木技術者常跟從不同時期為政者的意見,從事最姑息的做法。」言下之意,他批評大正時期的輪中治水計畫不過是應付眼前問題的權宜之計,應該將國際最先進的治水理念應用於流貫島都的淡水河上。

然而,此一龐大計畫最終還是未能實現。一九三七年七月中日戰爭爆發,在八月總督府宣布將臺灣納入「戰時體制」之前,內務局即以「地價高漲、必須重新估價」為由,宣告暫緩提出淡水河改修計畫的預算。不過相關的計畫與調查並未完全停止,總督府甚至請來日本內務省大壩地質權威高田昭,就壩高問題給予修改意見。此外,戰爭陰霾也帶來新的考量。肩負日本帝國總動員版圖中發展軍需工業的任務,臺灣的電力建設成為當務之急,促使原本以防洪為核心的計畫不得不重新調整,將淡水河上游的發電潛力納入考量,以期在各方利益求取新的平衡。但直至終戰,「昭和水利計畫」都沒有進展至向帝國議會提出預算的階段。

島都之河的治理遺緒

從河畔放下第一個量水標的日治初期,到八田與一構思總合治理的日治末期,正是淡水河走向被人為改造的第一個五十年。然而,它究竟要被改造成什麼樣子,並不是按著單一思路持續前進的線性過程。受河流哺育的紳商、文人各懷自保與發展的期望,工程師對島都之河抱持著技術追求,統治者則在政經利益中權衡。多元的群體使得這條大河呈現出相異且時而矛盾的理想樣貌。

相較於臺灣的其他河川,淡水河的治理獨樹一幟,彰顯其鮮明的特殊性。然而,就實際結果而言,除了全島共通的地方水防組織設置,以及上游的森林治水計畫之外, 土木局對淡水河的龐大治理構想大部分停留在紙上作業,堤防興築率也僅完成一一%,遠低於高屏溪、蘭陽溪、烏溪及曾文溪等。

......