〈自序〉

2014年,我從畫室教學示範裡精選百餘件水彩作品,重出水彩江湖舉辦個展「形趣之境」,並發行同名畫集。除了收錄全部展出作品之外,也節錄了我在社群媒體發表有關繪畫教學與創作的心得短文。十年前這場展覽與畫集,可說是在畫室的講桌上,一張張、一句句積累出來的,初試啼聲的簡忠威水彩藝術。

2018年我再次舉辦水彩個展「意境」,比照四年前的模式,除了收錄2014~2018四年間的作品和文章之外,並在每個篇章之後,增加一組過程示範圖說講解,讓傳統畫冊更添多元學習與收藏價值。畫展與書名取《意境》,是為了和「形趣之境」產生連結,另一方面,也隱喻著從形象到意象的境界追求。《意境》的作品,自認為以五十歲的水彩畫家在個人藝術風格成熟的普遍認知標準上,算是達標了。

2021年全球疫情蔓延,畫室課程被迫長時間停課,我有了更多時間與精力去整理我的教學筆記,例如本書附錄專文探討〈焦點能量分析〉。停課前的畫室示範,和前些年在世界各地的寫生,那些還差最後臨門一腳的未完成作品,也陸續收官落款,例如第十六屆國際ARC寫實繪畫大賽中獲獎的《羅浮宮外的寫生》、《點亮自己的燈》。同時也開始創作四開以上的室內創作,包括在美國肖像協會PSoA舉辦的第二十五屆世界肖像大賽獲第一榮譽獎的作品,人生首次的水彩自畫像《孤寂的自畫像》(A Lonely Man's Self-Portrait)。

2023年11月,我結束了長達二十年的畫室水彩教學生涯,從此得到完全的創作自由,不再煩惱下週要給學生畫些什麼,而開始挑戰大尺幅的水彩創作,《黃土高坡上的布達拉宮》成為我在三十歲研究所畢業以來,第一件全開的水彩畫。

雖然,我現在逢人就說:從畫室退休,是我這輩子做的最正確的決定。但我深知,我的水彩畫無論就題材或風格來看,之所以有著如此多樣的面貌,該是得益於多年來在畫室求新求變的教學實踐,它讓我對題材不挑食、將風格當遊戲。

2024年初,我開始著手整理2018年至今的水彩畫與素描作品,編輯成冊。與《意境》不同之處在於,這本畫集收錄了我上課時的示範或個人創作所參考的原始題材照片、鉛筆構圖發想小港等等。我想在版面空間允許的情況下,盡量展示作品背後的「來源」, 供讀者比對研究。

在2019年初,我在網路平台上寫了這幾句:

畫深入不畫清楚,畫豐富不畫細節。

畫殘缺不畫瑣碎,畫造形不畫景物。

畫所感不畫所見,畫品味不畫風格。

沒想到它們在繪畫圈裡迅速傳了開來,讓很多畫友,尤其是學生或初學者覺得困惑。畫得越深入豐富,細節不就越多越清楚嗎?殘缺與瑣碎如何區別?造形與景物是二回事嗎?內心感受與肉眼所見沒有關係嗎?個人品味不等於個人風格嗎?畫家辛勤工作,不就是為了畫出自己的風格,這難道錯了嗎?

當時我想過要找時間好好寫幾篇文來解釋這幾句話,不過,當我看到許多網友紛紛對這幾句話提出各自的詮釋與見解,就確定我不需要再多此一舉。經過自己思考的答案,永遠比書上的標準答案,還要有分量、有價值、有意義的多。這也是我把上課時的草圖與題材照片一併收錄的原因。由於版面有限,很多作品沒有多做說明,我希望讀者自己去解讀這些訊息,找出變化的軌跡,成為自己的養分。

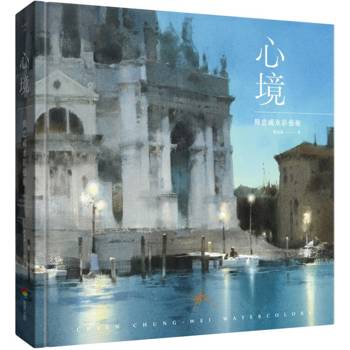

從2014年的《形趣之境》到2018年的《意境》,再到2024年的《心境》,每一個書名,其實都隱含著我在不同時期對「造形」,「探意」、「從心」的自我批判與境界追求。這本《心境》雖然是簡忠威水彩藝術「境系列」畫集的完結篇, 但它同時也開啟了新的篇章, 提醒我不忘初心、不違本心、不負真心,繼續探索水彩藝術未究之境。

「你的作品只會讓別人愛了,自己卻愛不了」。這帖藥很苦,衷心祝福讀者有機會也能嚐嚐這滋味。

簡忠威寫於永和 2024 / 6