西港刈香及其信仰圈與庄頭自組陣

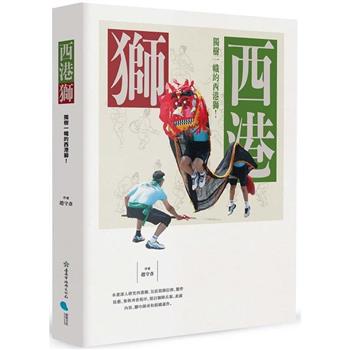

「西港刈香」俗稱「西港仔香」,素有「臺灣第一香」的美名,為 文化部登錄的國家重要民俗,由當地人稱為「西港仔大廟」的「西港慶安宮」主辦,香境涵蓋 96 村鄉。西港刈香主要的核心價值為參與3 年 1 科的龐大在地「庄頭自組陣」,以及維持傳統的「王府行儀」與「王醮科儀」。本章節主要探討西港慶安宮與西港刈香的歷史沿革及在地庄頭自組文武陣跟祭祀圈組織,尤其是最具地方特色的「西港獅」,並著重於西港獅的表演內容、沿革、師承與腳巾關係,最後探討西港獅的祖師信仰以及庄頭自組陣參與西港刈香的整個過程。

第一節 西港慶安宮與西港刈香

俗話說:「外行看熱鬧,內行看門道。」這句話對參與西港刈香的人來說,是再貼切不過的。西港刈香正式舉行的前 2 至 3 個月,位於臺南西部沿海的西港、七股、佳里、安定、安南一帶,晚上走到哪都可聽到「宋江鼓」(三通鼓)敲擊的聲音。這些庄頭自組陣出錢出力、賣力演練,為的就是能在 3 年 1 科的「西港刈香」中有亮眼的表現,這也是在地人根深柢固的宗教信仰及庄與庄的比較心態下,對更高技藝的自我期許。在地人看陣頭表演,主要著重在表演技巧、內容及純熟度。外地人偶爾參與一回,未曾長久浸潤於此環境中,不清楚陣頭文化的來龍去脈,大多只是圖個熱鬧。本文將帶領讀者瞭解西港刈香與庄頭自組陣,而在此之前就必須先瞭解「西港」的文化以及主辦西港刈香的「西港慶安宮」。

一、西港與西港慶安宮

「西港」位於臺南市中部偏西,合併升格前是臺南縣的轄區,主要相連的鄉鎮有東北的麻豆區、西北的佳里區、西臨七股區、南隔曾文溪與安南區及安定區相望。年均溫為攝氏 28 度,夏季炎熱,冬季不寒。地形屬於嘉南隆起平原的一部分,地勢平坦。主要河川曾文溪流經本區檨林里 、港東里、西港里、南海里、新復里及永樂里等地。西港最早有漢人入墾,形成聚落約在鄭氏時期( 1662-1683),與此相關的傳說不少,較可確信的是明朝永曆 15 年( 1661)鄭成功率軍攻臺,先遣軍隊駐紮屯墾於佳里,後續部隊則進駐於後營,這也是西港區後營里今天地名的由來,換句話說,鄭氏時期的西港就有聚落的存在。清代康熙 38 至 43 年( 1699-1704)所繪,現存臺灣最早的全圖—《康熙臺灣輿圖》上已清楚標示「西港仔」這個地名,可見當時已有聚落存在,但規模無法確認。直到乾隆 29 年( 1764)余文儀所編著的《續修臺灣府志》明確記載:「 西港仔街, 距縣八十里。 」 西港此時被稱為「街」,代表這裡已經是發展成熟並有商業行為的地區。

另外,據較近期由日本殖民政府所繪的《臺灣堡圖》( 1898-1904)也可以看出西港已形成較具規模的街市。由上述文獻可知,西港在早期就是臺灣西南的地方重鎮。位於此地的「慶安宮」歷史也很悠久。日人相良吉哉( SagaraYochiya)於《臺南州祠廟名鑑》「沿革」一節中有註云:

康熙五十一年, 謝厝の謝大存等發起し西港仔住民より捐金千五百圓を集め建立したるもの 。 其後明治三十四年, 同地の黃玉振、 王杞等發起者となり庄民より約三千圓を募り大修繕を為せりと ⋯⋯祭神天上聖母、 境主公、 太子爺、 註生娘娘、 福德正神、 虎爺、 境木主媽、 千里眼、 順風耳、 保生大帝⋯⋯信徒三萬人。

此段文獻可佐證西港慶安宮創建於康熙 51 年( 1712),至日治時期信眾已達三萬人,無疑是地方上的大廟。「沿革」中還提到,這座廟是由「謝厝」 9 的謝大存發起籌建。歷經多次改建,現今廟貌是在 1987年興建,重建時因使用大量純金箔,所以又稱「金大廟」 。

西港慶安宮歷史既久,是以保存了相當數量的文物。建築上保有諸多名家作品,如陳壽彝門神彩繪及石版畫、蔡草如石版畫、潘麗水、潘岳雄父子門神彩繪及泥塑浮雕、施弘毅龍柱石雕、陳祿官泥塑神尊、何芳妙剪黏及林明建剪黏等。

筆者於 2020 年 7 月與慶安宮合作,進行全廟文物普查,記錄了不少文物,如道光丁亥年( 1827)「威靈廣濟」匾、道光丁未年( 1847)「恩威並濟」匾、道光戊申年( 1848)「赫濯聲靈」匾、道光戊申年( 1848)「代天府」匾、乾隆 9 年( 1744)「向忠碑」、乙丑年( 1925)「玉勅慶安宮」廟額及歷史久遠的第一代鯉魚公,其他還有神尊、儀仗、香爐、籤筒、神桌等 50 年以上文物超過百件。慶安宮於丁丑香科( 1997)開始即著意收集參與西港刈香的各村庄文武陣頭文物,包含實際使用的整套器具、兵器、樂器、繡旗及服裝等。歷時 3 年,在庚辰香科( 2000)圓滿集成後,於 2001 年 5 月 5 日成立「西港玉勅慶安宮香科文物館」。至此,西港慶安宮不但在無形文化資產有「西港刈香」,在有形文化資產上也更豐富多元。

慶安宮是鄰近鄉鎮的信仰中心,由西港仔街、瓦厝內、南海埔、堀仔頭和茄苳腳等「五角頭」共同管理。主祀天上聖母,後由天上聖母請旨,玉皇上帝恩准欽命代天巡狩,增祀「十二瘟王」及諸多神佛如玉皇上帝、城隍境主、中壇元帥等。

整個慶安宮,除了上述諸神佛誕辰慶典外,就屬三年一科的「西港刈香」最為盛大。也因為主辦西港刈香,使慶安宮更為名聞遐邇,香火鼎盛。

二、西港慶安宮與西港刈香

「西港刈香」俗稱「西港仔香」,每逢丑、辰、未、戌(牛、龍、羊、狗)年的農曆 4 月舉辦,是「刈香」與「王醮」合一的大型民俗活動。至 2021 年所舉辦的辛丑香科(第八十科),已有 237 年歷史。從第 1 科甲辰科(清乾隆 49 年, 1784)由八份開基姑媽宮 14 主辦,當時由十三庄前往曾文溪畔的「十八欉榕凹湖仔」請水遶境,至第 14 科癸未科( 1823),因曾文溪水患,八份開基姑媽宮庄遭遇洪水破壞,始由西港慶安宮接辦至今。

由【附錄 1】可以知悉, 237 年來共 80 科的西港刈香,除了昭和18 年( 1943)癸未科,因太平洋戰爭停辦刈香外(王府儀式則照常舉辦),從未間斷。還有因為曾文溪水患造成多次的請水及請媽祖的變化,以及由 13 庄→ 24 庄→ 36 庄→ 72 村鄉 16 → 90 村鄉→至 2000 年庚辰科的 96 村鄉的變化。另外還發生了一些香科以外的插曲,如「反棑事件」、「拚陣事件」、「土城仔童乩鬧王府」、「國姓大橋事件」等。這些重要事件對「西港人」來說,老一輩的都能如數家珍,即使年輕一輩也可以講得口沫橫飛。辛丑科( 2021)因新冠疫情影響,於開館中途暫停並延後遶境,「王醮」也縮小規模。 2021 年 5 月 9 日,由文化部文化資產局補助經費,慶安宮主辦的首屆西港刈香「武陣大會師」則是圓滿成功。

西港刈香為「香、醮合一」的大型活動,科儀相當複雜,主要包含前置作業、陣頭、刈香及王醮等四個主軸,這四個主軸是交叉進行的,準備工作在刈香舉辦的前一年就已經啟動了。

「刈香」是「割香火」的意思,也就是分靈廟前往祖廟謁祖,並與祖廟「佮爐」(香火相交),再取祖廟一些香火放入香擔爐中帶回。「王醮」則是以驅瘟逐疫為主要性質,又稱王船醮、王爺(千歲爺)醮。王醮必有王船相關祭典(請王、宴王、送王),有些還得加上道壇建醮科儀,更講究的還有王府行儀。所迎請的千歲爺(代天巡狩),下凡駐蹕巡掃,與廟宇的主祀神是否為王爺系統神明無關 17。其主要科儀程序如下表所示〔表 1〕 :

西港刈香的科儀已有諸多學者專書介紹,本文主要探討參與西港刈香的金獅陣及獅頭文化,在此僅對歷史悠久精彩非凡的西港刈香民俗活動做簡要敘述。

筆者有幸參與西港刈香,每科至少由中部往返西港 20 餘趟。經歷長期的參與,完全可以體會西港眾人對刈香活動的投入與執著。

群眾對西港刈香的印象多半停留在刈香時的高峰期,其實當地在刈香的前一年,街頭巷尾就會開始議論各庄頭文武陣的人員招募、練習情況。一到香科期,尤其是維持 3 至 4 個月的開館,每逢週六、日,天未亮就會有長輩拿著板凳來慶安宮廟後廣場坐定等待觀看,他們都是從小看到老的。招式順序、演唱內容及表演成果是否到位,他們都瞭然於心。連續 4 天 3 夜的遶境期間,整個西港更是萬人空巷。等香科過了,老的小的甚至可以花一、兩年的時間對刈香過程中的點點滴滴品頭論足。所以筆者常說西港人是「千歲爺的子民 」及「自 High 的西港人」。

西港人可以在香科前就開始期待,香科期間熱烈參與,直至香科結束仍然回味不已,其重要因素之一就是「庄頭自組文武陣頭」以及對千歲爺信仰的執著。庄頭自組文武陣頭是幾乎所有西港人都會親自參與的活動,對他們來說是自己的事,是西港人的驕傲。筆者受到西港人參與庄頭自組陣的精神所感召,每逢香科期必定成為主辦單位影像紀錄組的一員,排除萬難只為「瘋西港」。

「西港刈香」俗稱「西港仔香」,素有「臺灣第一香」的美名,為 文化部登錄的國家重要民俗,由當地人稱為「西港仔大廟」的「西港慶安宮」主辦,香境涵蓋 96 村鄉。西港刈香主要的核心價值為參與3 年 1 科的龐大在地「庄頭自組陣」,以及維持傳統的「王府行儀」與「王醮科儀」。本章節主要探討西港慶安宮與西港刈香的歷史沿革及在地庄頭自組文武陣跟祭祀圈組織,尤其是最具地方特色的「西港獅」,並著重於西港獅的表演內容、沿革、師承與腳巾關係,最後探討西港獅的祖師信仰以及庄頭自組陣參與西港刈香的整個過程。

第一節 西港慶安宮與西港刈香

俗話說:「外行看熱鬧,內行看門道。」這句話對參與西港刈香的人來說,是再貼切不過的。西港刈香正式舉行的前 2 至 3 個月,位於臺南西部沿海的西港、七股、佳里、安定、安南一帶,晚上走到哪都可聽到「宋江鼓」(三通鼓)敲擊的聲音。這些庄頭自組陣出錢出力、賣力演練,為的就是能在 3 年 1 科的「西港刈香」中有亮眼的表現,這也是在地人根深柢固的宗教信仰及庄與庄的比較心態下,對更高技藝的自我期許。在地人看陣頭表演,主要著重在表演技巧、內容及純熟度。外地人偶爾參與一回,未曾長久浸潤於此環境中,不清楚陣頭文化的來龍去脈,大多只是圖個熱鬧。本文將帶領讀者瞭解西港刈香與庄頭自組陣,而在此之前就必須先瞭解「西港」的文化以及主辦西港刈香的「西港慶安宮」。

一、西港與西港慶安宮

「西港」位於臺南市中部偏西,合併升格前是臺南縣的轄區,主要相連的鄉鎮有東北的麻豆區、西北的佳里區、西臨七股區、南隔曾文溪與安南區及安定區相望。年均溫為攝氏 28 度,夏季炎熱,冬季不寒。地形屬於嘉南隆起平原的一部分,地勢平坦。主要河川曾文溪流經本區檨林里 、港東里、西港里、南海里、新復里及永樂里等地。西港最早有漢人入墾,形成聚落約在鄭氏時期( 1662-1683),與此相關的傳說不少,較可確信的是明朝永曆 15 年( 1661)鄭成功率軍攻臺,先遣軍隊駐紮屯墾於佳里,後續部隊則進駐於後營,這也是西港區後營里今天地名的由來,換句話說,鄭氏時期的西港就有聚落的存在。清代康熙 38 至 43 年( 1699-1704)所繪,現存臺灣最早的全圖—《康熙臺灣輿圖》上已清楚標示「西港仔」這個地名,可見當時已有聚落存在,但規模無法確認。直到乾隆 29 年( 1764)余文儀所編著的《續修臺灣府志》明確記載:「 西港仔街, 距縣八十里。 」 西港此時被稱為「街」,代表這裡已經是發展成熟並有商業行為的地區。

另外,據較近期由日本殖民政府所繪的《臺灣堡圖》( 1898-1904)也可以看出西港已形成較具規模的街市。由上述文獻可知,西港在早期就是臺灣西南的地方重鎮。位於此地的「慶安宮」歷史也很悠久。日人相良吉哉( SagaraYochiya)於《臺南州祠廟名鑑》「沿革」一節中有註云:

康熙五十一年, 謝厝の謝大存等發起し西港仔住民より捐金千五百圓を集め建立したるもの 。 其後明治三十四年, 同地の黃玉振、 王杞等發起者となり庄民より約三千圓を募り大修繕を為せりと ⋯⋯祭神天上聖母、 境主公、 太子爺、 註生娘娘、 福德正神、 虎爺、 境木主媽、 千里眼、 順風耳、 保生大帝⋯⋯信徒三萬人。

此段文獻可佐證西港慶安宮創建於康熙 51 年( 1712),至日治時期信眾已達三萬人,無疑是地方上的大廟。「沿革」中還提到,這座廟是由「謝厝」 9 的謝大存發起籌建。歷經多次改建,現今廟貌是在 1987年興建,重建時因使用大量純金箔,所以又稱「金大廟」 。

西港慶安宮歷史既久,是以保存了相當數量的文物。建築上保有諸多名家作品,如陳壽彝門神彩繪及石版畫、蔡草如石版畫、潘麗水、潘岳雄父子門神彩繪及泥塑浮雕、施弘毅龍柱石雕、陳祿官泥塑神尊、何芳妙剪黏及林明建剪黏等。

筆者於 2020 年 7 月與慶安宮合作,進行全廟文物普查,記錄了不少文物,如道光丁亥年( 1827)「威靈廣濟」匾、道光丁未年( 1847)「恩威並濟」匾、道光戊申年( 1848)「赫濯聲靈」匾、道光戊申年( 1848)「代天府」匾、乾隆 9 年( 1744)「向忠碑」、乙丑年( 1925)「玉勅慶安宮」廟額及歷史久遠的第一代鯉魚公,其他還有神尊、儀仗、香爐、籤筒、神桌等 50 年以上文物超過百件。慶安宮於丁丑香科( 1997)開始即著意收集參與西港刈香的各村庄文武陣頭文物,包含實際使用的整套器具、兵器、樂器、繡旗及服裝等。歷時 3 年,在庚辰香科( 2000)圓滿集成後,於 2001 年 5 月 5 日成立「西港玉勅慶安宮香科文物館」。至此,西港慶安宮不但在無形文化資產有「西港刈香」,在有形文化資產上也更豐富多元。

慶安宮是鄰近鄉鎮的信仰中心,由西港仔街、瓦厝內、南海埔、堀仔頭和茄苳腳等「五角頭」共同管理。主祀天上聖母,後由天上聖母請旨,玉皇上帝恩准欽命代天巡狩,增祀「十二瘟王」及諸多神佛如玉皇上帝、城隍境主、中壇元帥等。

整個慶安宮,除了上述諸神佛誕辰慶典外,就屬三年一科的「西港刈香」最為盛大。也因為主辦西港刈香,使慶安宮更為名聞遐邇,香火鼎盛。

二、西港慶安宮與西港刈香

「西港刈香」俗稱「西港仔香」,每逢丑、辰、未、戌(牛、龍、羊、狗)年的農曆 4 月舉辦,是「刈香」與「王醮」合一的大型民俗活動。至 2021 年所舉辦的辛丑香科(第八十科),已有 237 年歷史。從第 1 科甲辰科(清乾隆 49 年, 1784)由八份開基姑媽宮 14 主辦,當時由十三庄前往曾文溪畔的「十八欉榕凹湖仔」請水遶境,至第 14 科癸未科( 1823),因曾文溪水患,八份開基姑媽宮庄遭遇洪水破壞,始由西港慶安宮接辦至今。

由【附錄 1】可以知悉, 237 年來共 80 科的西港刈香,除了昭和18 年( 1943)癸未科,因太平洋戰爭停辦刈香外(王府儀式則照常舉辦),從未間斷。還有因為曾文溪水患造成多次的請水及請媽祖的變化,以及由 13 庄→ 24 庄→ 36 庄→ 72 村鄉 16 → 90 村鄉→至 2000 年庚辰科的 96 村鄉的變化。另外還發生了一些香科以外的插曲,如「反棑事件」、「拚陣事件」、「土城仔童乩鬧王府」、「國姓大橋事件」等。這些重要事件對「西港人」來說,老一輩的都能如數家珍,即使年輕一輩也可以講得口沫橫飛。辛丑科( 2021)因新冠疫情影響,於開館中途暫停並延後遶境,「王醮」也縮小規模。 2021 年 5 月 9 日,由文化部文化資產局補助經費,慶安宮主辦的首屆西港刈香「武陣大會師」則是圓滿成功。

西港刈香為「香、醮合一」的大型活動,科儀相當複雜,主要包含前置作業、陣頭、刈香及王醮等四個主軸,這四個主軸是交叉進行的,準備工作在刈香舉辦的前一年就已經啟動了。

「刈香」是「割香火」的意思,也就是分靈廟前往祖廟謁祖,並與祖廟「佮爐」(香火相交),再取祖廟一些香火放入香擔爐中帶回。「王醮」則是以驅瘟逐疫為主要性質,又稱王船醮、王爺(千歲爺)醮。王醮必有王船相關祭典(請王、宴王、送王),有些還得加上道壇建醮科儀,更講究的還有王府行儀。所迎請的千歲爺(代天巡狩),下凡駐蹕巡掃,與廟宇的主祀神是否為王爺系統神明無關 17。其主要科儀程序如下表所示〔表 1〕 :

西港刈香的科儀已有諸多學者專書介紹,本文主要探討參與西港刈香的金獅陣及獅頭文化,在此僅對歷史悠久精彩非凡的西港刈香民俗活動做簡要敘述。

筆者有幸參與西港刈香,每科至少由中部往返西港 20 餘趟。經歷長期的參與,完全可以體會西港眾人對刈香活動的投入與執著。

群眾對西港刈香的印象多半停留在刈香時的高峰期,其實當地在刈香的前一年,街頭巷尾就會開始議論各庄頭文武陣的人員招募、練習情況。一到香科期,尤其是維持 3 至 4 個月的開館,每逢週六、日,天未亮就會有長輩拿著板凳來慶安宮廟後廣場坐定等待觀看,他們都是從小看到老的。招式順序、演唱內容及表演成果是否到位,他們都瞭然於心。連續 4 天 3 夜的遶境期間,整個西港更是萬人空巷。等香科過了,老的小的甚至可以花一、兩年的時間對刈香過程中的點點滴滴品頭論足。所以筆者常說西港人是「千歲爺的子民 」及「自 High 的西港人」。

西港人可以在香科前就開始期待,香科期間熱烈參與,直至香科結束仍然回味不已,其重要因素之一就是「庄頭自組文武陣頭」以及對千歲爺信仰的執著。庄頭自組文武陣頭是幾乎所有西港人都會親自參與的活動,對他們來說是自己的事,是西港人的驕傲。筆者受到西港人參與庄頭自組陣的精神所感召,每逢香科期必定成為主辦單位影像紀錄組的一員,排除萬難只為「瘋西港」。