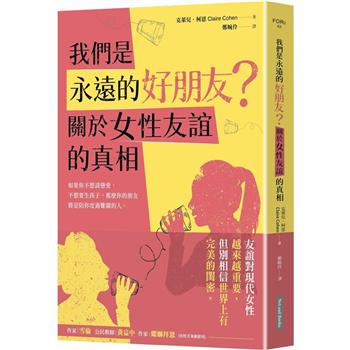

永遠的好朋友?

迷思:每個女孩或女人都需要一個完美的閨蜜

「我不認為我們該繼續當朋友。」一個像是安娜的聲音從電話裡傳出。

「為什麼?」我問道。

「我、不想、當你朋友了。」她重複說道,如同其他青少年一樣故意把每個字都說得很清楚,但這種說話方式通常是對父母,而不是她們的閨密、她們的靈魂伴侶、她們最好的朋友。

我的眼淚奪眶而出。

我當時十六歲,剛從加州過完暑假回家,一心只想把加州發生的所有事都告訴我最好的朋友,只是我還沒來得及提到環球影城裡面的侏羅紀公園主題雲霄飛車,她就已經讓我心碎了。

當時,安娜和我已經當了三年的閨密。十二歲時,我轉學到新學校,一切都很尷尬,我比所有人晚一年進入這所學校,大家早就已經交到朋友了。當時辣妹合唱團(Spice Girls)才剛發行首張單曲《我就要》(Wannabe)兩個月,我馬上就被取了個綽號「上流妹」,因為我的棕髮鮑伯頭加瀏海,還有我一聽就知道來自溫布頓的口音。

我很快就和安娜變成朋友,她擁有一頭長捲髮,乾淨漂亮的指甲上帶著完美的月牙,耳朵上帶著真的鑽石耳環,她常常對老師沒禮貌,但成績還是非常好,她完全就是我想成為的樣子。我們花了一點時間熟悉彼此,最後因為對美國樂團韓氏兄弟(Hanson)的共同熱愛而成了朋友(就說我喜歡長髮了吧)。我們花很多時間對著他們做白日夢,熟記他們每首歌的歌詞,用原子筆將歌詞寫滿學校資料夾和我們的手臂。安娜家裡當時就有網路,她是我們班第一個家裡有網路的人,那個嗶嗶低鳴、充滿未來感、通往大千世界的大門。我們在各個網路聊天室內仔細搜索所有關於韓氏兄弟的資訊,當我們終於有機會買票去溫布利球場看他們時,我們花了好幾天用心寫了一封情書,如同所有永世流傳的情書,我們也用鋼筆在橫線A4紙上寫下我們的愛意,不過是由安娜主筆,她的筆跡看起來比較像大人,我們還在信紙四周畫滿了粉紅愛心。

我們沒有留下副本,但我記得信件內容差不多是這樣:

親愛的艾薩克、泰勒和柴克:

我們是兩位住在倫敦的十三歲女孩。(翻譯:我們和你們年紀差不多,所以如果你們想要親親抱抱,甚至上二壘都是沒問題的,雖然你們對於「上壘」的定義可能和我們不太一樣),也是你們最最忠實的粉絲。

你們的歌曲都是自己的創作,這件事我們覺得超級酷,你們所有專輯我們都有買,連聖誕專輯都有,(我們每年十二月都會逼迫家人聽這張專輯,直到他們耳朵長繭為止。)

我們買了一隻雷根糖充氣娃娃送你們,聽說這是你們最喜歡的食物,你們最喜歡什麼口味呢?我們喜歡奶油爆米花和西瓜口味。(我們其實很討厭雷根糖,但當時哈瑞寶酸味軟糖還沒問世。)

你們會邀請粉絲到後台嗎?我們非常想見你們!(拜託奪走我們的第一次。)

獻上所有的愛

安娜和克萊兒(按照美貌程度排列)

哪個得獎巨星天團拒絕得了這樣一封情書啊?

當天晚上,我們將情書綁在我花光零用錢買的充氣雷根糖上,用盡力氣將充氣雷根糖往舞台上丟,但它還沒飄上舞台,就已經落在保鏢和樂團之間的黑洞裡了。但我們完全不在乎,整場演唱會都手牽著手,開心地跟著音樂跳上跳下,與此同時,安娜的爸爸也在場館外等著載我們回家。我從來沒這麼開心過,我以為安娜也是,直到她和我分手那天,那一刻帶來的衝擊讓當時還是青少年的我心碎滿地。

如果你有過相同的經歷,你就能感同身受:你圍繞著學校打轉的小世界崩塌了,你害怕隔天去學校身邊沒有閨密幫你撐腰。你擔心別人看著你心想:「她一定是個壞朋友,她一定是做錯了什麼才會被甩掉,一定都是她的錯。」

這麼多年來,我都不曾這麼想過,我們不太會用以下的文字形容友誼的結束:分開、分手、分居,但我們應該可以這麼形容,因為我生命中最痛苦的心碎都是因為我最好的女性朋友。我的心碎經歷發生在求學階段,對那段時期的我們來說,朋友就像馬斯洛需求層次理論裡的空氣、食物和水,但友誼裂縫也會發生在成年以後,造成的傷害不亞於任何一段愛情關係的結束,甚至可能更加劇烈。

我將一切都怪到「永遠的好朋友」的迷思上,這個我們從小就被灌輸的錯誤觀念,從我們上學以來,父母就會不停地問:「你最好的朋友是誰?」書籍和電視節目上裡也常常看到:你身邊就該有個特別的人,你們形影不離、永不分開,甚至兒歌裡也這麼唱道:「交朋友、交朋友,永不絕交的朋友。」

這是「姐妹誓約」第一次出現的時刻,每段女性友誼都必須遵守的規章:「你挺我,我挺你」,這個規章不會隨著出社會而停止,我常常聽見成年女性被指責「違背姐妹誓約」,因為她的約會對象是某個點頭之交的前任,或者面對爭論時沒有和朋友站在同一邊。這些迷思都會阻撓我們尋找真實、有意義的友情,那種不會因為性別就被要求忠誠的友情。

姐妹誓約看似支持、滋養著女性友誼,但仔細思考以後,便會發現這其中其實包含許多佔有欲的成分,有多少人因為這個對友誼無腦付出的概念,而忽略了友情中許多危險訊號?我們從小就被永遠的好朋友的迷思誤導,不要去問我們為什麼和某些人成為好友,以及我們該怎麼維繫和改善友誼,這個迷思只告訴我們會成為朋友,因為這就是女孩會做的事,透過這種方式結交好友可以讓你安心,讓你得到歸屬感,但同時也會帶來一定要好好表現、不能犯錯的壓力,進而讓我們感到不安定:她是我永遠的閨密嗎?如果她比較喜歡別的女生怎麼辦?她想搶走我的閨密嗎?我要怎樣才能贏?

這個迷思對女性影響特別深,「你不太會聽到男性之間使用『閨密』一詞,」演化人類學家安娜麥菁說道,她在研究友誼的初步階段發出一份問卷,其中百分之八十五的女性受訪者表示,自己擁有一名女性閨密,我個人覺得這個數據有點出乎意料,但安娜認為這可能和永遠的好朋友的迷思以及我們的生理機制有關。

「比例很高可能是因為她們承受了某種壓力,讓她們必須說『我身旁當然也有閨密,我不悲哀也不孤獨。』」她解釋道,但她也補充道,男性對親密友誼的重視程度遠遠不及女性,「女性常常需要從友誼中獲取真實的情感親密」,她說道,「她們從中獲得某些女性所需的東西,男性不需要從朋友身上獲得情感親密,他們不需要非常親密的兩人關係,他們通常嚮往更大一點的群體。」

身為女人,我們在自己身上加諸許多壓力,逼著自己找到完美的伴侶、完美的工作、完美的房子、完美的家庭,我們總是被期許要做到面面俱到。現在這份清單又多了一個項目:完美的友誼,你必須找到那個懂你的女性靈魂伴侶,你只要挑挑眉毛她就能懂,她也知道你所有秘密,這是一個聽起來很夢幻的想法,但現實呢?現實通常不完美,這樣的迷思就和白馬王子一樣有毒。為什麼我們要讓女孩相信,完美的朋友會像彩虹小馬一樣出現,從此你的人生就會奇蹟般地完整,當然,不是所有女性都相信這樣的神話,但還是很多女性選擇相信,你可能甚至不知道自己就是其中之一。

「童年時,你會突然發現某位家人以外的人對你很重要,你可能會誤以為朋友就是『很像你』的人。」劍橋大學心理學家泰莉.艾普特(Terri Apter)說道,「這是某些女生會相信的迷思,『她就像我的姐妹、我的雙胞胎』,隨著她們成長、改變,她們會面臨一種困境,『難道這表示她不再是我的閨密了嗎?我該改變嗎?我該怎麼辦?』」

我們都很擔心友誼裡的某些東西改變,當你還年輕、全心相信永遠的好朋友這個概念,你可能會非常害怕改變,對於朋友改變的擔憂和你正在建立的身份認同密不可分,你容許自己面對失去「靈魂伴侶」的可能性嗎?你是否也試著隨之改變呢?難道這表示你們不再是閨密了嗎?

當大眾還是認為某人的成長導致友誼結束不符合永遠的好朋友的標準,或者兩人漸行漸遠就是不符合永遠的好朋友的標準,對於女性友誼的觀念便很難被扭轉。然而,隨著我們長大,這些適應朋友改變的過程也不會變得比較容易,我們不僅要容許朋友有空間擁抱新挑戰,還得克制自己不要一直認為老朋友就是那樣,期望她們一直保持我們初見面的樣子。假設你和朋友同樣過著單身生活,經歷類似的高低潮以及對未來的迷惘,一旦你朋友突然開始談戀愛,你就好像被拋下一樣,暗自猜想你們的友誼是否還是她心中的第一位,你們是否還有共通點,如同泰莉艾普特所說:「這可能會帶來『她變了,所以我被背叛了』的感受。」

在我訪問的所有女性中,羅倫可能比多數受訪者更懂得友誼裡的改變,這樣的改變可以讓友誼變更好。當她開始轉變性向時,她和一名順性別女性朋友住在一起,她告訴我這個改變如何加深她們的友誼。

「我們住在一起的時候,我也正對自己的性向產生懷疑。」她說道,「你會先向室友出櫃,再來才是向朋友和家人出櫃,因為你會想試穿一些不一樣的衣服,如果能在自己房間以外的地方穿這些衣服會是一件很棒的事。M和我清楚記得某天晚上,我們躺在花園裡看著星空,聊著性別議題,以及那股壓得我不過氣來的暈眩感。」

「我們後來各自搬家後還有繼續保持聯絡,與此同時,我對我自己的身份認同也從『不知道我是誰』到『我知道我不是男人』,再到『我知道我是女人』,不管是從心態、賀爾蒙或社交禮儀上的改變,我發現我越來越能適應脆弱的感受,我比較能對我不想追求的人說:『我愛你,我想你,很高興認識你。』這些話我以前都說不出口,儘管我確實有這些感受。我不是說所有男人都這樣,但我總覺得男性好像不該對彼此說這些話。」

「隨著我更確定我的性向和身份,過去對於展示愛意和脆弱的擔心也放下了。我和M的友誼在這個過程中優先受惠,我發現我可以用柏拉圖式的女性友誼精神說一些我以前很怕說出口的話,她也能自在地說出這些話。」

*

當然,我不是說閨密不存在,但只有少數幾個幸運的人能夠真正擁有閨密,你只要聽過羅倫的故事就會瞭解。時尚設計師賈斯婷.塔巴克(Justine Tabak)就擁有這種珍貴的友誼,她和她的閨密認識超過五十年,從她們的母親在媽媽教室相遇時就認識彼此。

「我們常說我們從出生就認識了,大家都不敢相信。」賈斯婷.塔巴克說道,「我們很不一樣,但我們擁有非常相似的價值觀,這也是我們的友誼持久的原因。我們常常直接說出心裡的想法,給予彼此犀利的建議。我們幫助彼此度過婚姻、分居、生養小孩、喪親之痛等生命裡不同的階段。我很幸運我們擁有這樣一段友誼,隨著年紀增長,我更加瞭解這有多特別、多難得,她完全就是我的『姐妹』」。

對於許多告訴我自己擁有閨密的女性來說,「像姐妹一樣」是非常強而有力的形容,社運人士尼姆科.阿里(Nimco Ali)就是其中之一,她和英國前首相的太太凱莉西蒙斯(Carrie Symonds)是閨密,早在她成為公眾人物以前就是了。

「這些年來她都沒變,我們的友誼也沒變,這對我而言非常重要。」三十八歲的尼姆科說道,「我不覺得她和我另外一位閨密有什麼差別,雖然她對我而言更像妹妹,比起我其他朋友,我對她會更有保護慾,我覺得說愛有點太多了,但妹妹給我的感覺和她給我的感覺是一樣的。」

有些女性會不好意思告訴我她們有閨密,「我覺得要說出閨密兩個字很彆扭,好像很幼稚一樣。」一名女性這樣說道,她接著才向我描述一名她生命中不可或缺的女性。這就是閨密的雙重束縛:不管有沒有閨密,我們都會覺得不好意思。也許我們應該欣然接受我們在尋找一種多元的標準,想要在現實生活中重現電影或書籍裡的親密友誼是非常困難的。

「從小到大我都很渴望有一位閨密。」一名三十幾歲的女性這樣說道,「很有可能是因為電視裡的角色都有認識很久的閨密,但是這也是她們看起來都很理想的原因,因為現實生活中根本很難達成,也因為人很複雜。我們會改變,在不同的人生階段能夠給予的東西也不一樣。雖然我相信閨密的存在,但不是每一段友誼都能長久,這樣想是不實際的。」

先別管永遠的好朋友了,我覺得我們該談談「現階段的閨密」。著有《我做錯什麼了?》(What Did I Do Wrong?)的友誼專家莉茲.普萊爾(Liz Pryor)這麼說道:「永遠的好朋友不是形容友誼最好的詞語,因為這讓沒有閨密的人壓力很大。我不認為閨密並沒有如此普遍,就像我母親過去常說的,這不是人人有獎的禮物。」

對我而言,最好的閨密這個概念是有問題的,因為它假定了某種先後順序。「最好的」到底是什麼意思?我最擅長做我自己,你最擅長做你自己,但這並不表示我們總能帶出彼此最好的一面。再者,把一切都投注在一段伯拉圖式的友誼上,這麼做的壓力太大了,很多友誼常常因此出現裂縫。沒有任何一個閨密能夠滿足你對友情的所有需求,就像沒有任何一個戀愛對象可以給你所有你想要的東西一樣,找一個滿足你情感上所有需求的閨密,這種想法太不切實際了,這樣的迷思只會帶來失敗和絕望,這也是為什麼「姐妹誓約」到最後會演變成控制慾和佔有慾,但從來沒人提過這件事,所以我們一直很努力想盡辦法讓一個有缺陷的友誼模型成真,這也難怪友誼常常以悲劇草草收場。

乍聽之下和成年人的愛情關係十分相似吧?找到一名愛情上的靈魂伴侶可以圓滿你的人生,這個概念完全來自於永遠的好朋友的想法,我們終究會理解愛情裡沒有「唯一」,那我們為什麼要騙自己相信女性友誼裡存在「唯一」呢?

如同被閨密傷害,我的心也曾被男人以不同形式傷害過,每一段都一樣痛苦,有時我都覺得自己的心可能已經傷痕累累,不斷受傷又沒有完全痊癒。當你的心被愛人傷害時,你至少可以找個新戀人轉移注意力,即便這個主意可能不是太好。但朋友並沒有那麼容易被取代,想要抒解這種心痛不能光靠幾杯酒,到一個人擠人的夜店隨便找一個新朋友,或者半夜打電話給一名老朋友,問她們能不能來陪你……。

我的每段戀情結束時,總有人會不斷問我還好嗎,但和朋友分手後呢?什麼都沒有,這顯示了友情和愛情在我們心裡的地位。

*

要將友誼帶來的痛苦化作小情小愛太容易了,但它對我們造成的影響深到我們可能都不願意承認。當我們首次嘗試在家庭外建立重要感情關係,我們只懂得一些很簡單的情緒:愛、恨、需求,在這種時候被閨密甩掉會是一件很令人心碎的事。

雖說被閨密甩掉後生活不再一樣,這樣的敘述聽起來有點誇張,但我第一次被閨密甩掉後產生了一連串連鎖反應,讓我往後幾十年都不太相信女性友誼。

昆恩和我是女校的同班同學,我們坐在一起,我們當時才五歲,這表示我們差不多就是命中注定的閨密。我很愛去她家玩,她的臥室比我的還大,我們花很多時間在那裡編自己的舞、玩她的椰菜娃娃,更棒的是,我們的媽媽也是朋友,媽媽講著她們大人的事,我們在臥室裡玩一整天。我當時很確定昆恩會是我永遠的閨密,所以昆恩和我絕交的回憶讓我的心隱隱作痛超過二十年。

那是一九九三年,一名新同學來到我們學校,她有著我沒有的東西:神秘感,她的父母當時已經離婚,而我們身邊都沒有離婚的家庭,所以我一點機會也沒有。

某天,昆恩的父母在家裡舉辦一場派對,現在回想起來,不得不說,他們真的很會舉辦派對,源源不絕的酒,大人隨著大衛鮑伊的音樂起舞、到處抽煙,我們躲在沙發後睜著眼睛看著他們。身為昆恩最好的朋友,我以為我在她心中是最重要的。所以我永遠記得她在操場上直接去找新同學講話的場景。

「我父母要辦派對,你要來嗎?」

接著衝擊來了。

「克萊兒也會去,但那只是因為我們的媽媽是好朋友。」

我的眼淚奪眶而出,臉瞬間垮了下來,我不懂剛剛發生了什麼事,只覺得經歷了從未有過的痛楚,大概像是屁股被小碎片刺到一樣痛。我還是希望昆恩能當我的閨密,但我該怎麼辦?這是我短暫的人生裡第一次覺得自己不夠好。

我們很多人都遇過相同的情況。

「我十一歲就讀寄宿學校時,我們有一個四人小圈圈,結果其中一個女生覺得小圈圈已經容不下我了,所以她就從我房間門縫底下塞了一張紙條,告訴我這件事。」三十五的作家兼播客節目主持人潘朵拉.塞克斯(Pandora Sykes)這樣說道,「這是一個非常心痛的經歷,你感覺失去了一切,這些經驗會影響你的性格養成,就像你的童年往事可能會造成精神創傷一樣。」

聽到其他女性身上都還留有一點童年創傷,像是子彈碎片一樣深深扎在身上,自己反而會得到一種奇怪的安心感。我們可能都不記得昨天早餐吃什麼,但這些痛苦的回憶卻仍然歷歷在目。

「我十三歲時的某天,當我走進教室,卻發現我的閨密坐到別張桌子去了。」珍.倫農(Jane Lunnon)回憶道,「我當時覺得很丟臉,好像我做錯了什麼事一樣,我完全沒和我父母提過這件事,但當時真的感覺很糟。」

二〇二〇年,珍被《閒談者》(Tatler)選為「最佳公立學校校長」,當時,她時任溫布頓中學校長,正好也是我五歲到十二歲就讀的學校,在那裡我經歷過許多求學時期的閨密友誼。珍認為永遠的好朋友這個概念似乎已經成為某種邪教,她希望女孩們能吸收一些不同的概念。「女孩在成長過程中,一定會被灌輸要有親密友誼的概念。」她將一切都怪罪到「孩子成長過程中的性格刻板印象的養成:女生就要玩洋娃娃,女性氣質的核心和親密關係息息相關,『這好像是我們在行的事』」。

「『閨密』一詞也開始被商業化了」,她補充道,「社群媒體助長了這個現象,近年來,閨密好像變成了某種邪教。」

「我現在才四歲的女兒似乎也深受影響,『永遠的好朋友』的概念是很有害的。」《輕年人》(Midult)播客節目和網站主理人艾蜜莉.麥米坎(Emilie McMeekan)說道,「無數件上衣和幸運手環都圍繞著永遠的好朋友的概念,這個狀況很糟糕。我其中一個女兒擁有閨密,但另一個女兒卻覺得閨密很難找,所以她覺得自己好像哪裡有問題,永遠的好朋友的概念已經根深蒂固了。」

從我和九歲的蘿絲談論她同學艾希的對話中,我們可以清楚感受到永遠的好朋友這個迷思的影響力。

「她是我的閨密,但她有時候很好,有時候不好。她有時會說:『你不能玩這個遊戲』,但有時她會讓我玩。」蘿絲說道。

她告訴我她要搬家了,所以她要轉學到另外一間學校,我問她是否會和艾希保持聯絡,還是她比較想到新學校交更多朋友。

「我還是想要一個閨密,因為如果我有很多朋友,就會有很多人想跟我玩,但是如果很多人想跟我玩,我又沒辦法和他們所有人玩,那無法跟我玩的人就會難過。」蘿絲說道。她的這番話正好點出了我在成人社交生活中感受到的愧疚感。

「你認為你和艾希會是永遠的閨密嗎?」我問道。

「可能不會。」

天啊,又一段成長過程中的閨密友誼破裂。

*

閨密這個邪教概念已經形成幾十年了,九〇年代時,我們在學校裡就常常說著誰是我們的閨密,我們會親暱地把書包和髮夾弄得一模一樣,我們會購買可以分成兩半的閨密項鍊,一人戴著一半,在大庭廣眾下展示對彼此的愛和友誼,這個象徵閨密情誼的物品可能是愛心、太陽、月亮或者閨密泰迪熊。

這一切看起來都很可愛也很無害,但這種閨密項鍊具有很多意義且不一定都是正向的,這些項鍊可能對每對閨密來說都很珍貴,但沒有拿到成對項鍊的人可能會感到被冷落或被傷害。高調展示獨一無二閨密情誼的舉動,好像特意將其他人排除在外,讓女性友誼淪為炫耀展示的階級象徵。

然而,閨密項鍊也會隨著時間而逐漸喪失意義:如果你們漸行漸遠,儘管身上還是帶著閨密項鍊,你的挫敗感可能會更加強烈,畢竟你們之前多麼強調這特別的閨密情誼。閨密項鍊在女孩身上加諸了許多壓力,好像她們就應該綁在一起成為靈魂伴侶,這些項鍊也可以被當作被動攻擊的禮物,收到禮物的人被贈禮者宣布成為閨密,但收禮者可能並不這麼認為,進而導致某一方心碎。我的某位朋友向我承認,她在學校找到新閨密時,她便將閨密項鍊的一半還給前任閨密,真殘忍。

我也有過閨密項鍊:一顆分成兩半銀色愛心,上面還刻著一隻海豚。我朋友依茲和我一起買的,當時我們在學校被分到不同班,友誼也因此受到影響,我們極力想得到某種安心感,這個方法雖然在當下有用,但隨著我們年紀增長,這個項鍊也象徵著某段經過時間試練、不成熟的親密情誼。最後,項鍊一直被放在一個小盒子裡,象徵著我過去全心相信卻也相當侷限的閨密情誼。

迷思:每個女孩或女人都需要一個完美的閨蜜

「我不認為我們該繼續當朋友。」一個像是安娜的聲音從電話裡傳出。

「為什麼?」我問道。

「我、不想、當你朋友了。」她重複說道,如同其他青少年一樣故意把每個字都說得很清楚,但這種說話方式通常是對父母,而不是她們的閨密、她們的靈魂伴侶、她們最好的朋友。

我的眼淚奪眶而出。

我當時十六歲,剛從加州過完暑假回家,一心只想把加州發生的所有事都告訴我最好的朋友,只是我還沒來得及提到環球影城裡面的侏羅紀公園主題雲霄飛車,她就已經讓我心碎了。

當時,安娜和我已經當了三年的閨密。十二歲時,我轉學到新學校,一切都很尷尬,我比所有人晚一年進入這所學校,大家早就已經交到朋友了。當時辣妹合唱團(Spice Girls)才剛發行首張單曲《我就要》(Wannabe)兩個月,我馬上就被取了個綽號「上流妹」,因為我的棕髮鮑伯頭加瀏海,還有我一聽就知道來自溫布頓的口音。

我很快就和安娜變成朋友,她擁有一頭長捲髮,乾淨漂亮的指甲上帶著完美的月牙,耳朵上帶著真的鑽石耳環,她常常對老師沒禮貌,但成績還是非常好,她完全就是我想成為的樣子。我們花了一點時間熟悉彼此,最後因為對美國樂團韓氏兄弟(Hanson)的共同熱愛而成了朋友(就說我喜歡長髮了吧)。我們花很多時間對著他們做白日夢,熟記他們每首歌的歌詞,用原子筆將歌詞寫滿學校資料夾和我們的手臂。安娜家裡當時就有網路,她是我們班第一個家裡有網路的人,那個嗶嗶低鳴、充滿未來感、通往大千世界的大門。我們在各個網路聊天室內仔細搜索所有關於韓氏兄弟的資訊,當我們終於有機會買票去溫布利球場看他們時,我們花了好幾天用心寫了一封情書,如同所有永世流傳的情書,我們也用鋼筆在橫線A4紙上寫下我們的愛意,不過是由安娜主筆,她的筆跡看起來比較像大人,我們還在信紙四周畫滿了粉紅愛心。

我們沒有留下副本,但我記得信件內容差不多是這樣:

親愛的艾薩克、泰勒和柴克:

我們是兩位住在倫敦的十三歲女孩。(翻譯:我們和你們年紀差不多,所以如果你們想要親親抱抱,甚至上二壘都是沒問題的,雖然你們對於「上壘」的定義可能和我們不太一樣),也是你們最最忠實的粉絲。

你們的歌曲都是自己的創作,這件事我們覺得超級酷,你們所有專輯我們都有買,連聖誕專輯都有,(我們每年十二月都會逼迫家人聽這張專輯,直到他們耳朵長繭為止。)

我們買了一隻雷根糖充氣娃娃送你們,聽說這是你們最喜歡的食物,你們最喜歡什麼口味呢?我們喜歡奶油爆米花和西瓜口味。(我們其實很討厭雷根糖,但當時哈瑞寶酸味軟糖還沒問世。)

你們會邀請粉絲到後台嗎?我們非常想見你們!(拜託奪走我們的第一次。)

獻上所有的愛

安娜和克萊兒(按照美貌程度排列)

哪個得獎巨星天團拒絕得了這樣一封情書啊?

當天晚上,我們將情書綁在我花光零用錢買的充氣雷根糖上,用盡力氣將充氣雷根糖往舞台上丟,但它還沒飄上舞台,就已經落在保鏢和樂團之間的黑洞裡了。但我們完全不在乎,整場演唱會都手牽著手,開心地跟著音樂跳上跳下,與此同時,安娜的爸爸也在場館外等著載我們回家。我從來沒這麼開心過,我以為安娜也是,直到她和我分手那天,那一刻帶來的衝擊讓當時還是青少年的我心碎滿地。

如果你有過相同的經歷,你就能感同身受:你圍繞著學校打轉的小世界崩塌了,你害怕隔天去學校身邊沒有閨密幫你撐腰。你擔心別人看著你心想:「她一定是個壞朋友,她一定是做錯了什麼才會被甩掉,一定都是她的錯。」

這麼多年來,我都不曾這麼想過,我們不太會用以下的文字形容友誼的結束:分開、分手、分居,但我們應該可以這麼形容,因為我生命中最痛苦的心碎都是因為我最好的女性朋友。我的心碎經歷發生在求學階段,對那段時期的我們來說,朋友就像馬斯洛需求層次理論裡的空氣、食物和水,但友誼裂縫也會發生在成年以後,造成的傷害不亞於任何一段愛情關係的結束,甚至可能更加劇烈。

我將一切都怪到「永遠的好朋友」的迷思上,這個我們從小就被灌輸的錯誤觀念,從我們上學以來,父母就會不停地問:「你最好的朋友是誰?」書籍和電視節目上裡也常常看到:你身邊就該有個特別的人,你們形影不離、永不分開,甚至兒歌裡也這麼唱道:「交朋友、交朋友,永不絕交的朋友。」

這是「姐妹誓約」第一次出現的時刻,每段女性友誼都必須遵守的規章:「你挺我,我挺你」,這個規章不會隨著出社會而停止,我常常聽見成年女性被指責「違背姐妹誓約」,因為她的約會對象是某個點頭之交的前任,或者面對爭論時沒有和朋友站在同一邊。這些迷思都會阻撓我們尋找真實、有意義的友情,那種不會因為性別就被要求忠誠的友情。

姐妹誓約看似支持、滋養著女性友誼,但仔細思考以後,便會發現這其中其實包含許多佔有欲的成分,有多少人因為這個對友誼無腦付出的概念,而忽略了友情中許多危險訊號?我們從小就被永遠的好朋友的迷思誤導,不要去問我們為什麼和某些人成為好友,以及我們該怎麼維繫和改善友誼,這個迷思只告訴我們會成為朋友,因為這就是女孩會做的事,透過這種方式結交好友可以讓你安心,讓你得到歸屬感,但同時也會帶來一定要好好表現、不能犯錯的壓力,進而讓我們感到不安定:她是我永遠的閨密嗎?如果她比較喜歡別的女生怎麼辦?她想搶走我的閨密嗎?我要怎樣才能贏?

這個迷思對女性影響特別深,「你不太會聽到男性之間使用『閨密』一詞,」演化人類學家安娜麥菁說道,她在研究友誼的初步階段發出一份問卷,其中百分之八十五的女性受訪者表示,自己擁有一名女性閨密,我個人覺得這個數據有點出乎意料,但安娜認為這可能和永遠的好朋友的迷思以及我們的生理機制有關。

「比例很高可能是因為她們承受了某種壓力,讓她們必須說『我身旁當然也有閨密,我不悲哀也不孤獨。』」她解釋道,但她也補充道,男性對親密友誼的重視程度遠遠不及女性,「女性常常需要從友誼中獲取真實的情感親密」,她說道,「她們從中獲得某些女性所需的東西,男性不需要從朋友身上獲得情感親密,他們不需要非常親密的兩人關係,他們通常嚮往更大一點的群體。」

身為女人,我們在自己身上加諸許多壓力,逼著自己找到完美的伴侶、完美的工作、完美的房子、完美的家庭,我們總是被期許要做到面面俱到。現在這份清單又多了一個項目:完美的友誼,你必須找到那個懂你的女性靈魂伴侶,你只要挑挑眉毛她就能懂,她也知道你所有秘密,這是一個聽起來很夢幻的想法,但現實呢?現實通常不完美,這樣的迷思就和白馬王子一樣有毒。為什麼我們要讓女孩相信,完美的朋友會像彩虹小馬一樣出現,從此你的人生就會奇蹟般地完整,當然,不是所有女性都相信這樣的神話,但還是很多女性選擇相信,你可能甚至不知道自己就是其中之一。

「童年時,你會突然發現某位家人以外的人對你很重要,你可能會誤以為朋友就是『很像你』的人。」劍橋大學心理學家泰莉.艾普特(Terri Apter)說道,「這是某些女生會相信的迷思,『她就像我的姐妹、我的雙胞胎』,隨著她們成長、改變,她們會面臨一種困境,『難道這表示她不再是我的閨密了嗎?我該改變嗎?我該怎麼辦?』」

我們都很擔心友誼裡的某些東西改變,當你還年輕、全心相信永遠的好朋友這個概念,你可能會非常害怕改變,對於朋友改變的擔憂和你正在建立的身份認同密不可分,你容許自己面對失去「靈魂伴侶」的可能性嗎?你是否也試著隨之改變呢?難道這表示你們不再是閨密了嗎?

當大眾還是認為某人的成長導致友誼結束不符合永遠的好朋友的標準,或者兩人漸行漸遠就是不符合永遠的好朋友的標準,對於女性友誼的觀念便很難被扭轉。然而,隨著我們長大,這些適應朋友改變的過程也不會變得比較容易,我們不僅要容許朋友有空間擁抱新挑戰,還得克制自己不要一直認為老朋友就是那樣,期望她們一直保持我們初見面的樣子。假設你和朋友同樣過著單身生活,經歷類似的高低潮以及對未來的迷惘,一旦你朋友突然開始談戀愛,你就好像被拋下一樣,暗自猜想你們的友誼是否還是她心中的第一位,你們是否還有共通點,如同泰莉艾普特所說:「這可能會帶來『她變了,所以我被背叛了』的感受。」

在我訪問的所有女性中,羅倫可能比多數受訪者更懂得友誼裡的改變,這樣的改變可以讓友誼變更好。當她開始轉變性向時,她和一名順性別女性朋友住在一起,她告訴我這個改變如何加深她們的友誼。

「我們住在一起的時候,我也正對自己的性向產生懷疑。」她說道,「你會先向室友出櫃,再來才是向朋友和家人出櫃,因為你會想試穿一些不一樣的衣服,如果能在自己房間以外的地方穿這些衣服會是一件很棒的事。M和我清楚記得某天晚上,我們躺在花園裡看著星空,聊著性別議題,以及那股壓得我不過氣來的暈眩感。」

「我們後來各自搬家後還有繼續保持聯絡,與此同時,我對我自己的身份認同也從『不知道我是誰』到『我知道我不是男人』,再到『我知道我是女人』,不管是從心態、賀爾蒙或社交禮儀上的改變,我發現我越來越能適應脆弱的感受,我比較能對我不想追求的人說:『我愛你,我想你,很高興認識你。』這些話我以前都說不出口,儘管我確實有這些感受。我不是說所有男人都這樣,但我總覺得男性好像不該對彼此說這些話。」

「隨著我更確定我的性向和身份,過去對於展示愛意和脆弱的擔心也放下了。我和M的友誼在這個過程中優先受惠,我發現我可以用柏拉圖式的女性友誼精神說一些我以前很怕說出口的話,她也能自在地說出這些話。」

*

當然,我不是說閨密不存在,但只有少數幾個幸運的人能夠真正擁有閨密,你只要聽過羅倫的故事就會瞭解。時尚設計師賈斯婷.塔巴克(Justine Tabak)就擁有這種珍貴的友誼,她和她的閨密認識超過五十年,從她們的母親在媽媽教室相遇時就認識彼此。

「我們常說我們從出生就認識了,大家都不敢相信。」賈斯婷.塔巴克說道,「我們很不一樣,但我們擁有非常相似的價值觀,這也是我們的友誼持久的原因。我們常常直接說出心裡的想法,給予彼此犀利的建議。我們幫助彼此度過婚姻、分居、生養小孩、喪親之痛等生命裡不同的階段。我很幸運我們擁有這樣一段友誼,隨著年紀增長,我更加瞭解這有多特別、多難得,她完全就是我的『姐妹』」。

對於許多告訴我自己擁有閨密的女性來說,「像姐妹一樣」是非常強而有力的形容,社運人士尼姆科.阿里(Nimco Ali)就是其中之一,她和英國前首相的太太凱莉西蒙斯(Carrie Symonds)是閨密,早在她成為公眾人物以前就是了。

「這些年來她都沒變,我們的友誼也沒變,這對我而言非常重要。」三十八歲的尼姆科說道,「我不覺得她和我另外一位閨密有什麼差別,雖然她對我而言更像妹妹,比起我其他朋友,我對她會更有保護慾,我覺得說愛有點太多了,但妹妹給我的感覺和她給我的感覺是一樣的。」

有些女性會不好意思告訴我她們有閨密,「我覺得要說出閨密兩個字很彆扭,好像很幼稚一樣。」一名女性這樣說道,她接著才向我描述一名她生命中不可或缺的女性。這就是閨密的雙重束縛:不管有沒有閨密,我們都會覺得不好意思。也許我們應該欣然接受我們在尋找一種多元的標準,想要在現實生活中重現電影或書籍裡的親密友誼是非常困難的。

「從小到大我都很渴望有一位閨密。」一名三十幾歲的女性這樣說道,「很有可能是因為電視裡的角色都有認識很久的閨密,但是這也是她們看起來都很理想的原因,因為現實生活中根本很難達成,也因為人很複雜。我們會改變,在不同的人生階段能夠給予的東西也不一樣。雖然我相信閨密的存在,但不是每一段友誼都能長久,這樣想是不實際的。」

先別管永遠的好朋友了,我覺得我們該談談「現階段的閨密」。著有《我做錯什麼了?》(What Did I Do Wrong?)的友誼專家莉茲.普萊爾(Liz Pryor)這麼說道:「永遠的好朋友不是形容友誼最好的詞語,因為這讓沒有閨密的人壓力很大。我不認為閨密並沒有如此普遍,就像我母親過去常說的,這不是人人有獎的禮物。」

對我而言,最好的閨密這個概念是有問題的,因為它假定了某種先後順序。「最好的」到底是什麼意思?我最擅長做我自己,你最擅長做你自己,但這並不表示我們總能帶出彼此最好的一面。再者,把一切都投注在一段伯拉圖式的友誼上,這麼做的壓力太大了,很多友誼常常因此出現裂縫。沒有任何一個閨密能夠滿足你對友情的所有需求,就像沒有任何一個戀愛對象可以給你所有你想要的東西一樣,找一個滿足你情感上所有需求的閨密,這種想法太不切實際了,這樣的迷思只會帶來失敗和絕望,這也是為什麼「姐妹誓約」到最後會演變成控制慾和佔有慾,但從來沒人提過這件事,所以我們一直很努力想盡辦法讓一個有缺陷的友誼模型成真,這也難怪友誼常常以悲劇草草收場。

乍聽之下和成年人的愛情關係十分相似吧?找到一名愛情上的靈魂伴侶可以圓滿你的人生,這個概念完全來自於永遠的好朋友的想法,我們終究會理解愛情裡沒有「唯一」,那我們為什麼要騙自己相信女性友誼裡存在「唯一」呢?

如同被閨密傷害,我的心也曾被男人以不同形式傷害過,每一段都一樣痛苦,有時我都覺得自己的心可能已經傷痕累累,不斷受傷又沒有完全痊癒。當你的心被愛人傷害時,你至少可以找個新戀人轉移注意力,即便這個主意可能不是太好。但朋友並沒有那麼容易被取代,想要抒解這種心痛不能光靠幾杯酒,到一個人擠人的夜店隨便找一個新朋友,或者半夜打電話給一名老朋友,問她們能不能來陪你……。

我的每段戀情結束時,總有人會不斷問我還好嗎,但和朋友分手後呢?什麼都沒有,這顯示了友情和愛情在我們心裡的地位。

*

要將友誼帶來的痛苦化作小情小愛太容易了,但它對我們造成的影響深到我們可能都不願意承認。當我們首次嘗試在家庭外建立重要感情關係,我們只懂得一些很簡單的情緒:愛、恨、需求,在這種時候被閨密甩掉會是一件很令人心碎的事。

雖說被閨密甩掉後生活不再一樣,這樣的敘述聽起來有點誇張,但我第一次被閨密甩掉後產生了一連串連鎖反應,讓我往後幾十年都不太相信女性友誼。

昆恩和我是女校的同班同學,我們坐在一起,我們當時才五歲,這表示我們差不多就是命中注定的閨密。我很愛去她家玩,她的臥室比我的還大,我們花很多時間在那裡編自己的舞、玩她的椰菜娃娃,更棒的是,我們的媽媽也是朋友,媽媽講著她們大人的事,我們在臥室裡玩一整天。我當時很確定昆恩會是我永遠的閨密,所以昆恩和我絕交的回憶讓我的心隱隱作痛超過二十年。

那是一九九三年,一名新同學來到我們學校,她有著我沒有的東西:神秘感,她的父母當時已經離婚,而我們身邊都沒有離婚的家庭,所以我一點機會也沒有。

某天,昆恩的父母在家裡舉辦一場派對,現在回想起來,不得不說,他們真的很會舉辦派對,源源不絕的酒,大人隨著大衛鮑伊的音樂起舞、到處抽煙,我們躲在沙發後睜著眼睛看著他們。身為昆恩最好的朋友,我以為我在她心中是最重要的。所以我永遠記得她在操場上直接去找新同學講話的場景。

「我父母要辦派對,你要來嗎?」

接著衝擊來了。

「克萊兒也會去,但那只是因為我們的媽媽是好朋友。」

我的眼淚奪眶而出,臉瞬間垮了下來,我不懂剛剛發生了什麼事,只覺得經歷了從未有過的痛楚,大概像是屁股被小碎片刺到一樣痛。我還是希望昆恩能當我的閨密,但我該怎麼辦?這是我短暫的人生裡第一次覺得自己不夠好。

我們很多人都遇過相同的情況。

「我十一歲就讀寄宿學校時,我們有一個四人小圈圈,結果其中一個女生覺得小圈圈已經容不下我了,所以她就從我房間門縫底下塞了一張紙條,告訴我這件事。」三十五的作家兼播客節目主持人潘朵拉.塞克斯(Pandora Sykes)這樣說道,「這是一個非常心痛的經歷,你感覺失去了一切,這些經驗會影響你的性格養成,就像你的童年往事可能會造成精神創傷一樣。」

聽到其他女性身上都還留有一點童年創傷,像是子彈碎片一樣深深扎在身上,自己反而會得到一種奇怪的安心感。我們可能都不記得昨天早餐吃什麼,但這些痛苦的回憶卻仍然歷歷在目。

「我十三歲時的某天,當我走進教室,卻發現我的閨密坐到別張桌子去了。」珍.倫農(Jane Lunnon)回憶道,「我當時覺得很丟臉,好像我做錯了什麼事一樣,我完全沒和我父母提過這件事,但當時真的感覺很糟。」

二〇二〇年,珍被《閒談者》(Tatler)選為「最佳公立學校校長」,當時,她時任溫布頓中學校長,正好也是我五歲到十二歲就讀的學校,在那裡我經歷過許多求學時期的閨密友誼。珍認為永遠的好朋友這個概念似乎已經成為某種邪教,她希望女孩們能吸收一些不同的概念。「女孩在成長過程中,一定會被灌輸要有親密友誼的概念。」她將一切都怪罪到「孩子成長過程中的性格刻板印象的養成:女生就要玩洋娃娃,女性氣質的核心和親密關係息息相關,『這好像是我們在行的事』」。

「『閨密』一詞也開始被商業化了」,她補充道,「社群媒體助長了這個現象,近年來,閨密好像變成了某種邪教。」

「我現在才四歲的女兒似乎也深受影響,『永遠的好朋友』的概念是很有害的。」《輕年人》(Midult)播客節目和網站主理人艾蜜莉.麥米坎(Emilie McMeekan)說道,「無數件上衣和幸運手環都圍繞著永遠的好朋友的概念,這個狀況很糟糕。我其中一個女兒擁有閨密,但另一個女兒卻覺得閨密很難找,所以她覺得自己好像哪裡有問題,永遠的好朋友的概念已經根深蒂固了。」

從我和九歲的蘿絲談論她同學艾希的對話中,我們可以清楚感受到永遠的好朋友這個迷思的影響力。

「她是我的閨密,但她有時候很好,有時候不好。她有時會說:『你不能玩這個遊戲』,但有時她會讓我玩。」蘿絲說道。

她告訴我她要搬家了,所以她要轉學到另外一間學校,我問她是否會和艾希保持聯絡,還是她比較想到新學校交更多朋友。

「我還是想要一個閨密,因為如果我有很多朋友,就會有很多人想跟我玩,但是如果很多人想跟我玩,我又沒辦法和他們所有人玩,那無法跟我玩的人就會難過。」蘿絲說道。她的這番話正好點出了我在成人社交生活中感受到的愧疚感。

「你認為你和艾希會是永遠的閨密嗎?」我問道。

「可能不會。」

天啊,又一段成長過程中的閨密友誼破裂。

*

閨密這個邪教概念已經形成幾十年了,九〇年代時,我們在學校裡就常常說著誰是我們的閨密,我們會親暱地把書包和髮夾弄得一模一樣,我們會購買可以分成兩半的閨密項鍊,一人戴著一半,在大庭廣眾下展示對彼此的愛和友誼,這個象徵閨密情誼的物品可能是愛心、太陽、月亮或者閨密泰迪熊。

這一切看起來都很可愛也很無害,但這種閨密項鍊具有很多意義且不一定都是正向的,這些項鍊可能對每對閨密來說都很珍貴,但沒有拿到成對項鍊的人可能會感到被冷落或被傷害。高調展示獨一無二閨密情誼的舉動,好像特意將其他人排除在外,讓女性友誼淪為炫耀展示的階級象徵。

然而,閨密項鍊也會隨著時間而逐漸喪失意義:如果你們漸行漸遠,儘管身上還是帶著閨密項鍊,你的挫敗感可能會更加強烈,畢竟你們之前多麼強調這特別的閨密情誼。閨密項鍊在女孩身上加諸了許多壓力,好像她們就應該綁在一起成為靈魂伴侶,這些項鍊也可以被當作被動攻擊的禮物,收到禮物的人被贈禮者宣布成為閨密,但收禮者可能並不這麼認為,進而導致某一方心碎。我的某位朋友向我承認,她在學校找到新閨密時,她便將閨密項鍊的一半還給前任閨密,真殘忍。

我也有過閨密項鍊:一顆分成兩半銀色愛心,上面還刻著一隻海豚。我朋友依茲和我一起買的,當時我們在學校被分到不同班,友誼也因此受到影響,我們極力想得到某種安心感,這個方法雖然在當下有用,但隨著我們年紀增長,這個項鍊也象徵著某段經過時間試練、不成熟的親密情誼。最後,項鍊一直被放在一個小盒子裡,象徵著我過去全心相信卻也相當侷限的閨密情誼。