第一章 一個人的孤單

一群人的不寂寞

1.在火車上

我一直是重度的火車搭乘者,大學時期北上念書,畢業後開始投入影像記錄工作,更是在台灣四處奔波,中年後又為了照顧家人得要每週往返台北花蓮,「在火車上」始終佔據了我生活中一塊不小的時間和空間。

在火車上,是一段很特別的旅程經驗和生命的出離感,時間的流轉不再是指針滴答滴答的移動,而是窗外不斷流逝的風景和驚鴻一撇卻無法停留的感傷;火車空間是封閉又充滿驚奇的交會,每一次的搭乘都會遇到來自他方的陌生人,他們帶著自己的故事、秘密和目的地,和我在這空間裡相遇。

有時透過一通電話的交談聲音,一不小心就潛入了另外一個生命故事裡,有時透過鄰座的臉龐和姿態,也能看見人生百態。

悲傷、喜悅、疲憊、自信.....在看似獨處的火車空間裡,人們通常會毫無防備的洩漏出自己最真實的面貌。所以不管是看人、看風景,都是火車的旅程裡,讓我著迷又帶有冒險的時刻。

累了,隨時睡一下;醒來了,窗外又是一片風景。

在搖晃的火車上,我總是可以得到很好的補眠機會,搖呀搖的~不知是否也呼應著兒時的搖籃經驗,對我來說就是很好睡。所以學生時代往返台北高雄最愛坐的就是夜車,半夜台北出發,一早天亮抵達高雄,不僅票價便宜,也覺得賺到了時間而感到沾沾自喜。連假時就算買不到座位,也不用擔心,搭夜車帶幾張報紙,車門邊、走道上,都能找到棲身之處,雖不舒適,但撐一下、瞇一下,就能回到家了。

搭火車的點滴回憶,不管是回家、離家、追逐夢想或放逐自己,應該都是許多台灣人記憶中難忘的經驗,在那個買不起私家車,沒有高鐵,又坐不起飛機的成長年代裡,庶民生活移動的基本調子就是坐火車。

所以在我教授台灣電影的課堂上,我也常跟學生們說,看看早期電影裡那些主角們內心的轉折,時空的轉移,甚至悲歡離合的聚首和等待,多少是發生在火車站、月台上和車廂裡,這些空間完全見證了當代人們的笑容和眼淚。

尤其侯孝賢導演的電影,不少都能見到火車,例如《在那河畔青草青》是內灣線上的故事,鍾鎮濤飾演的代課老師,開場時搭火車來,最後結尾老師坐火車離開,來去間成就了一段動人的師生故事;《兒子的大玩偶》裡陳博正飾演的主角,生活困頓得要背著三明治人的電影宣傳板子,在大街小巷和火車站前工作,小丑的笑臉看盡人潮來來往往的冷漠,更顯六零年代台灣底層人的辛酸;《童年往事》阿孝咕居住的地方,生活背景就是有火車來來去去,彷彿是最有象徵性的活動佈景;《戀戀風塵》開場就是美麗的平溪線,車廂穿越隧道的明暗之間,青澀的戀情盡在不言中,無論是阿公在月台上的等待,或男女主角從小鎮到大都市的闖蕩,月台和火車站都瀰漫著滿滿的時代味道;《悲情城市》,兩場經典畫面,分別是梁朝偉飾演的文清(瘖啞)在車廂裡遇到暴動,被質問:「你是哪裡人?」文清發出含糊的聲音說:「我是台灣人!」還有最後他們一家人無處可去,拎著皮箱在火車月台上留下的蒼茫感,都讓人難忘。

刻畫著平民生活現場的鐵道環境,一直以來被許多導演關注。不只侯導,還有王童導演的《稻草人》,在日治時期貧窮的台灣孩子沒有零食吃,他們就是等待著糖鐵小火車滿載甘蔗通過上坡路段時,衝到車廂後方抽取甘蔗,抽到一支算一支。甚至到了近代電影《總鋪師》,吳念真飾演的憨人師,就是隱居在荒廢的地下鐵道區,魔幻寫實的場景設計,穿梭著都市辛苦人,大家互相取暖,一碗白菜滷就能孕釀出幸福的滋味。

我在自己二〇〇〇年的紀錄片作品《銀簪子》中,形容自己離家回家的心情時,無意間也選擇了火車窗景作為影像和故事的流動象徵,當時沒有特意地,只是很自然地引用,直到我這次投入鐵道紀錄片的拍攝時,才想起這顆畫面⋯⋯原來這也是我心底的那幅回家風景呀!

所以,若問我為何想拍和火車有關的紀錄片?一點都不是衝動和偶然興起,應該也是一種追尋,我找不到比鐵道、火車更好的視角來閱讀台灣早年庶民生活的軌跡,火車穿越高山平原,鐵道遍佈台灣,不只台鐵的環島線和大小支線,早期日治時期開始還建設了糖鐵、林鐵、礦鐵、港鐵等,雖是為了殖民時期天然資源的運輸方便,但也因此讓台灣的鐵道密度和多樣性成為特色。若仔細想,台灣有多少縣市鄉鎮,是以火車站為聚落發展核心向外擴散,多少居住線的延伸是伴著鐵道建設,雖然現在許多都已經成為老舊商圈或急待都更的區域,但仍可清楚的看見這些城鎮的發展輪廓。

我不是大家想像的鐵道迷,對於火車類型和各種細節,我所知有限。但我喜歡觀察車站附近的樣貌和人們的活動,還有鐵道沿線的變化。於是二〇一六年完成了紀錄片《我們這樣拍電影》後,我開始起心動念,想拍一部以鐵道文化閱讀台灣的紀錄片,坐在火車上每每興起這想法,總是讓我感到非常興奮。

2.帶我走向南迴的人

一開始,創作企圖很大,希望能拍一部從鐵道文化閱讀台灣社會變遷的紀錄片,但田調開始進行,就知道那可能得花十年才能完成的龐大計畫,非我現階段能力與資源所及,而且要進入台鐵拍攝也非容易之事。

正當我猶豫著是否要放棄之際,正好在台東行醫的好友沈邑穎醫師告訴我,「我有一個病人的先生,他好像就是在台鐵前線工作,妳要不要跟他聊一聊再想想?」

他是哪種工作?我問。

沈醫師尷尬地笑了,「我不知道,只知道他在台鐵工作,經常要日夜輪班很辛苦,聽說壓力很大⋯⋯」

於是,我和南迴的因緣,就從沈醫師的診間外長廊起了個頭。

張統明,皮膚黝黑身材瘦高,說起話來是直接了當的漢子,一點都不拐彎抹角。第一次見到他時,我對他的認識近乎一張白紙,交換名片後才知道他是台鐵台東工務段的副段長,他的妻子罹患了類風濕性關節炎,只要他能排休一定親自陪妻子看醫師。

「如何解決問題!」是和張統明大哥談話時的畫線重點,毋需客套的噓寒問暖,找出問題怎麼處理才是要務,務實又急性子,一開始我還真不太習慣和他對話。熟悉後想想,這應該是他的職業病吧!

因緣難思議,沒想到他正是引領我走進南迴鐵道故事的第一把鑰匙。

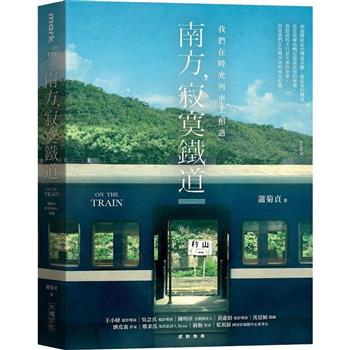

——更多精彩內文,請見《南方,寂寞鐵道》⋯⋯