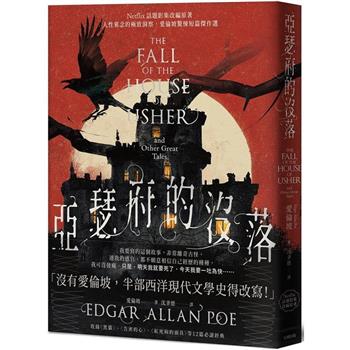

亞瑟府的沒落

The Fall of the House of Usher

他的心是把緊緊上了弦的魯特琴,

撥弄就振聲迴響。

──貝朗瑞(De Béranger)

在某個天空烏雲低垂壓頂、陰暗無光的秋日,我隻身騎了一整天的馬,穿過一片淒涼無比的鄉野,四周寂靜無聲。就在夜色將近之時,我遠遠見著了讓人不勝唏噓的亞瑟府。儘管說不出所以然,但瞥見那座宅邸,我卻感到一股難以承受的愁悶,席捲心頭。之所以說這教人難以承受,是因為自然景象即便再怎麼荒涼或難以入眼,通常也因饒富詩意之故,讓人多少心生愉悅情懷。然而,就連這樣的情懷,也舒緩不了我瞥見亞瑟府時的愁悶。我提不起一絲勁地望著眼前的景物:孤孑的府邸和院落中簡單的造景、慘澹的垣牆、猶如眼睛般目光茫然的窗戶、幾撮濃密的雜草,還有一些乾白的枯樹幹。若真要用世俗的感受比喻這樣的萬念俱灰,就只有從鴉片帶來的狂歡中醒來的感覺,才夠貼切吧。

也就是回到日常的那種苦澀感──美好的面紗落下,醜惡的了然。我的心一沉、一寒、一噁。無論怎麼盡力想像,都絕對無法把這種無救的陰沉,化為任何美好之物。我停下來思考,自己注視亞瑟府時,究竟何以如此恐懼不安──到底出於何故?這是不解之謎。連深思其中原由時,自己滿腦子那些無以名狀的想像,我也無法理解。在別無選擇之下,我只得接受一個讓人不滿意的結論:將十分簡單的自然景物組合起來,確實會出現影響你我的力量。不過,我們的思維卻不足以分析這種影響力。我反思著,只要將眼前場景的特徵、畫面的細節稍加改動,想必便足以改變或消除它讓人感覺憂傷的能力吧。我把這念頭化為行動,駕著馬前往大宅旁的山中小湖。湖岸陡峭,氣氛陰森,湖面泛著光,一片平靜。我凝視著灰色雜草、駭人的樹木枝幹,還有如眼睛般目光茫然的窗戶在水中扭曲的倒影。這會兒,不寒而慄的感覺猶勝此前。

儘管如此,我還是打算在這死沉的大宅待上幾個禮拜。大宅的主人羅里克.亞瑟是我兒時的密友,只不過,我們已經多年沒見。然而,遠居他鄉的我,最近卻收到一封為文急切的信,來信的人就是他。我別無選擇,只得親回不可。從信稿內容足見他惶惶不安。他提到自己重病,深受心理疾病所苦,而且還說他非常希望見見自己最好的朋友──唯一的密友。他認為,與我交誼帶來的快樂,或多或少可減輕他的病痛。他娓娓道來這一切的態度,還有提出要求時半點不假的真心,再再讓我沒有遲疑的餘地。儘管我依然認為這是十分異於尋常的要求,還是二話不說,應允了他的要求。

……

他細數著邀我來訪的目的,想見我一面的真心誠意,還有希望我能帶給他的慰藉。此外,還多少詳談自己覺得自己得了什麼病。他說,這是先天性的家族疾病,他已經不抱任何找到治療方式的希望。隨即他又說,這不過是神經疾患,肯定一會兒就會消失。這種病的病徵,從他一堆反常的知覺,可見一斑。那鉅細靡遺的描述,一部分讓我聽得著迷,只不過,即便他用的詞彙和陳述方式,或許都帶有重要性,但我依然難以理解。病態的感官敏銳度,讓他吃了不少苦頭:他只吃得下最寡淡無味的食物;只能穿某種質料的衣服;任何花的香味都讓他難以忍受;就算最微弱的光也會刺痛他的雙眼;只有弦樂器的獨特樂音,才不會讓他心生恐懼。

我發覺他被異常的恐懼焦慮圈囿。「我一定會死,」他說道,「我肯定會死於這糟糕的怪病。沒錯,我只能像這樣殞落。我懼怕未來的事,不是事情本身,而是它們帶來的後果。一想到任何會造成精神上難耐不安的事,我都會嚇得發抖,就連芝麻蒜皮的小事也一樣。其實,我不厭惡危險,只是厭惡危險招致的純然後果,也就是恐懼。我覺得,在這樣煩惱難安、虛弱可憐的情況下,我對抗著猙獰的幻想,也就是我的恐懼。遲早,我連自己的生命跟理性都守不住。」

除此之外,我還可以不時地從他不連貫又含意曖昧的暗示裡,發現他精神狀態上的另一個特徵。他對自己所住的大宅,有些迷信,因此多年來他都不敢離開。這個迷信的影響力,表達起來太過模糊,我無法重述。據他所言,那影響力來自於家族大宅外形與材質上的部分異常之處。長期忍受的結果,就是讓他精神耗弱。灰牆和塔樓的形制,以及它們俯對的幽暗小湖,長時間下來都對他的精神造成影響。

不過,雖然他欲言又止,倒還是承認,有一個比較合情合理也顯而易見的原因,可以解釋折磨著他的這一切怪異憂思。很可能是因為他心愛的妹妹長期罹患重病,大限將至之故。妹妹是多年來唯一陪在他身邊的人,也是他世上僅存的親人。他帶著一種我永難忘懷的悲苦說道:「她一死,亞瑟家族,就只剩了無希望又孱弱不堪的男丁了。」於此同時,我發現瑪德琳小姐(大家都這麼稱呼她)緩緩穿過這個大房間的遠處一隅。她沒注意到我人在這兒,就消失了。我感到十足驚訝,也免不了害怕,但卻無法解釋自己的這股感受。我盯著她離去的腳步,一種恍惚感襲來。等瑪德琳離開,關上門時,我本能地望向這位哥哥,急切地想看看他的表情。不過,此時他已經用雙手捂住自己的臉,我只能感受到他那瘦骨嶙峋的手指,比平常更蒼白了。而且,熱淚在指縫間,淌淌流下。

瑪德琳小姐的醫師,早就對她的病束手無策。他們診斷到的結果,非比尋常:病人會表現出無法改變的冷漠,而且日益消瘦,身體局部還會出現陣發性的短暫僵硬症。她一直都沒有屈服病榻,堅持與這怪病對抗到底。然而,就在我抵達大宅當晚,她終究難敵死神(那一晚,她的哥哥用無以形容的激動,向我訴說妹妹的撒手而去)。我那時才知道,那驚鴻一瞥,可能就是最後一面。我再也見不到活的瑪德琳小姐了。

(本文未完,更多精彩內容請見本書)