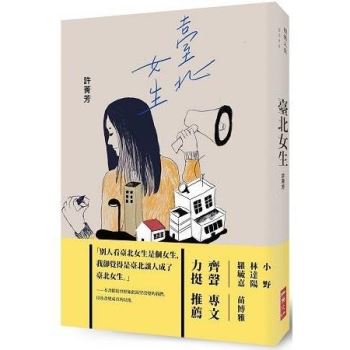

臺北女生

難得沒事做,躺在沙發上聽了一個晚上的徐佳瑩。好久不關心臺灣流行音樂,徐佳瑩居然已經出到第四張專輯了。滿好聽的:不只是她仍然從詞曲間隱隱透出的才華洋溢,許多編曲也做得很有味道。讓人得轉過身去正面看著她,要看著她,專心聽她說故事那種引人入勝。

她出道的超級星光大道也就是我唯一追過的一季。看流行歌曲比賽不是我的嗜好,甚至本來是有點鄙視的。但其他朋友在學生會辦公室裏看了起來,我也從善如流跟著看──哎呀,好好看啊。立刻折服成戲迷。女孩們都非常喜歡李伯恩,林芯儀的台語歌,一開口就征服所有南部小孩。我們跟著小胖老師、黃韻玲點評得頭頭是道。而親眼目睹、第一次聽見徐佳瑩的成名作《身騎白馬》,當然可以算是我們世代集體記憶之一了吧。沒有人能否認她那無法被錯認的才華和光彩,立刻就讓她變成她自己了。

五年後她累積了好多作品。Youtube上的自動播放清單轉呀轉,一口氣轉了十幾首歌,貓咪都聽到睡著了。

徐佳瑩變得好像是台北女生呀。畫了眼線畫了長長的睫毛,長長的腿長長的頭髮,在瀏海後抬眼靜靜定定地看著你。明明很在乎,但也知道在乎沒有用,誰在乎誰傷心,抱著這種心情進進出出感情間。在感情裡打死也不要吃虧。但真問她為什麼那麼怕吃虧,她也說不出所以然。睜著大大的眼睛,很有個性地,很美麗但很倔強地不要吃虧那樣。也可以喝酒也可以跳舞也可以帥氣地刷卡也可以跟男生回家也可以流浪在雙人床間。但她感冒時妳拎著熱湯去看她時,她很憔悴地坐在妳為她擺好的餐具前,怔怔流下淚來。妳作為一個好朋友,輕輕拍拍她的背。那樣的台北女生。

台北女生通常不真的是台北女生。台北女生往往有一個不是台北的家,在過年過節的時候要回去。她會從小小的租屋處,光鮮亮麗地拉著行李去搭捷運,搭到台北車站,在複雜的地下道間穿梭,上高鐵,坐下來,喝一口小七買的咖啡,聽哀鳳裡的音樂。她盡力維持那從都會區回到家鄉的形象。她不會離開台北很久,因為其實沒有那麼好的收入可以四處旅行。也沒有那麼久的假期。而假期要節省起來去聽起來比較異國風味的歐洲。即使不去歐洲,也想去京都吃甜點看楓葉。比較標新立異的台北女生會去印度、泰國、柬埔寨。台北女生在鏡頭前笑得很美,分不清楚他在對誰笑,但她在那樣的角色扮演當中是得笑,就該那麼笑,很美地笑。台北女生不想結婚但也不想單身。台北女生有能力-無論是經濟或智識上的-抵抗要把她捕捉回潛留在現代化城市下的父權暗流。那被寫好的,議程改都不能改的文化霸權。長輩說話不回嘴,老公晚歸做宵夜。彷彿她少也賤而多能鄙事的十八般武藝,在婚姻市場上都不算數,她孓然一身只剩下生育與照護的價值,任三姑六婆品頭論足。台北女生不是很喜歡單身,眼光也不是那麼高,她想找的是可以一起在人生裡旅行的伴侶,出現的卻總是想透過擁有她來證明自己是人生勝利組的男孩們。在玩具箱裡少一個漂亮能幹女朋友的男孩們。

「你是要我,還是要一個會認真聽你說話、陪伴你,跟你朋友家人處得來的有陰道的人類?」台北女生常常在心裡這樣默默地質問躺在身邊的男朋友們。

男朋友們都說現在女生沒有公主病最好了。但當台北女生皺著眉頭談論稅務、房地產或市長選舉的時候,台北女生好像又不可愛了。可愛到底是什麼?是馬尾,還是雙馬尾?是笑起來的時候會先抿一下嘴唇?是看電影的時候會被嚇一跳讓男生握住她的手?為什麼可愛總與激起雄性保護欲有正相關呢?但我覺得我的台北女生朋友們最可愛的時候是她們在熱炒店喝了啤酒大聲說「幹馬英九下台」。

真正的台北女生有軟弱的時候-城市是這樣一個會吞噬掉靈魂的黑洞啊-但她真的需要妳的時候她不是落難的公主。她是不得志的白居易,被一份雞肋般的工作勒得看不見出路,而台北居大不易。

這首都的願景與創新被老男人們佔據了版面。可其實,台北的輝煌繁華都是台北女生撐起來的。她們在城市機器裡做大大小小的螺絲釘,編織人群成政經網絡。在台北女生的手下,高樓從平地興起,夢想從遠方降落。她照料著百工在市井間穿梭,餵飽鰥寡孤獨,扶穩了改朝換代。台北女生老了的時候,還得走進政治人物的藉口裡,扮成淡水阿嬤叫人選總統。哎,真正的台北女生才不會叫人選總統。治大國如烹小鮮,她從廚房走出來可以直接走進總統府裡。後來選上總統的不就是個台北女生。

多數人看台北女生是一個女生,但我總覺得是台北讓人變成了台北女生。這城苦她心志,勞她筋骨,雖是咬著牙奮鬥卻仍然笑咪咪地,別人輕賤她卻還是心懷大志。我聽了一個晚上的徐佳瑩。她問,「我們是不是比從前完整?和誰過著理想的人生?」我想著我曾經做過台北女生。我花了很大的力氣才從台北畢業。我沒有跟誰一起過理想的人生。不過,幸好,我倒也可以問心無愧地說,天降大任於斯,是那城裡讓我成了台北女生,終究能了人所不能。

------------

建築在死亡上的青春與愛 (部分節錄)

……

(前略)

其實為臺灣而死的人很多,實在是太多了,而且沒有被記得就被遺忘。大學時代啟蒙以來我困惑不已,為何我們如此善於遺忘?勇於遺忘難道不正是助長不義?

遺忘與記憶是歷史學家的課題,但如何面對記憶卻是每個公民必須做出的選擇。二零一四年,我剛進博士班。二二八前幾天中央社報導一場座談會,會中講者指稱二二八事件沒有元兇,甚至,日本才是二二八事件元凶。臉友們轉貼這篇報導,驚恐不已。已經七十年了,這樣的言論還能夠蟄伏在人們認知的邊緣,以話術將事實一筆勾銷。彷彿大批移動來台的飛機與軍隊,都是憑空出現;被捉捕與處決的人們,也都是憑空消失。槍枝與刀械在臺灣人身上留下的傷口與血跡被掩埋在人們的記憶裡,不敢說也不敢想。

全世界的獨裁政權似乎都覺得,如果屠殺只存在在記憶裡,就不算是存在;如果不存在,就沒有指揮官需要對暗夜的號哭與恐懼負責。

隔了幾天,讀歷史的朋友 F 寫了一篇文章紀念陳澄波。陳澄波是傑出的畫家,來自殖民地的平凡學徒,靠著天份與勤力,一躍而上日本帝國的藝術舞台。他的畫筆下有澄澈的淡水海波,有林木蓊鬱的嘉義公園。家人在他筆下有樸拙勤實的古風,孩子穿著胖胖的棉襖,戴瓜皮小帽。年夜飯時人們聚集在餐桌邊,畫家的眼是全視角,將全家人都包納進去。但陳澄波也是國民黨軍隊槍口下的犧牲者。作為地方仕紳,又因少時遊歷能說流利的北京話,人們仰賴他。在二二八的混亂之中,他義不容辭地擔負起與政府對話的責任,穿戴好整齊的西裝前往水上機場與軍隊談判。

他挺直背脊,直挺挺地走進去;他的背脊也直挺挺地躺著出來。他躺在那裡,直挺挺地躺著,死不瞑目的僵直著。我在許多場合都一再看見陳澄波躺在木板上的遺容。實在不好看,委屈橫死的,如何能好看。但我也逼著我自己看,不只是他,我告訴自己絕對不輕易跳過那一張張死前凝視鏡頭、死後七竅流血的照片。因為死亡的面目如此,獨裁政權的本質如此。這塊土地承載過這些鮮血。此政權後來所宣稱的現代化與經濟奇蹟裡,還有一群被迫沈默的幽魂在背景遊蕩。後面世世代代也都沈默著,任憑教育與媒體一層層覆蓋上權力者的觀點,為著下一代不要心懷恐懼。無知便可以不恐懼。

但無知不是無所畏懼,無知只是無知。擁有知識才可能擁有無懼的勇氣。在真理面前人才能自由。這麼多年後,我們可以面對死亡的來龍去脈。

F 說:「終於我們活在了一個可以自由談論陳澄波的時代,終於我們對於這些過往,不需要遮遮掩掩,不需要心懷恐懼。我們可以記得他們,記得陳澄波,還有那些平白消失在歷史的人們。所以我們要一直記得。」

**

歷史裡的死亡其實沒有很遙遠,歷史裡的死亡往往在當下。臺灣幾乎處處都是田野現場,一伸手就能觸碰到時代巨輪。

出國前後,中學歷史課綱的修改議題還沒有如野火般一發不可收拾,只是溫溫地悶燒在學術工作者之間。我追蹤這個議題許久,閱讀會議側記,相關的報導與部落格文看了很多,每有新發展也都抓空與身邊朋友討論。

無庸置疑,歷史的形塑是權力的展演 (The making of history is no doubt a political project)。歷史課綱的問題開始受到學者矚目,出身法國的高格孚教授來多倫多演講,開場白的第一句就這麼說。我坐在台下,心裡一驚。我是政治學的學生,我也看見了這歷史的書寫裡權力再赤裸不過。眼前浮起會議側記裡王曉波舌戰群雄的紀錄,又想起課綱比較表格中被粗暴改寫的移民觀點,清清楚楚,鬥爭就在跟前。

現時的鬥爭決定對過去的理解,爭的是過去,改變的卻是未來。歷史又遠又近。

不久後全台遍地烽火,高中生挺身而出接下反課綱大纛,正面迎擊教育部。從暮春到仲夏,我默默看著官僚閃爍其詞,避重就輕,對比學生簡單鮮明的訴求反差極大。可嘆年輕的時候,呼喊都是沒有回音的,奮力出擊徒遭反噬傷身。即使扛著再清晰不過的旗幟不斷吶喊,不斷捶打——權力者的身形卻穩如金湯。他揮一揮衣袖,年輕的生命墜落,他還是繼續揮一揮衣袖。參與運動學生的自殺訊息傳來時,我正在比利時旅行。這頭是涼爽優美的布魯日,那頭卻是炎熱悲傷的台北。布魯日的美如夢似幻,據說是歐洲最適合度蜜月的浪漫城市之一。可我所經驗的那一天夏日是傷心欲絕的顏色。坐在民宿的大木桌邊,我看了學生與教育部官員會面的直播,心情低落。媒體鏡頭追著年輕的運動者跑,他們一出門就蹲坐在牆邊抱頭痛哭起來,我不忍看,感覺心裡有什麼埋藏得很好的傷痕也隱隱抽痛,拉著我也紅了眼眶。在運動裡,迷惘與挫敗都沒有盡頭,放眼望去只見得冷冷的世界萬頭鑽動。

**

為何體驗到權力邊界存在時,總是伴隨著巨量的淚水?國家是建立在死亡與暴力之上的,我逐漸理解。

博士班以來我每年都教同一門政治學導論。春季的授課教授品味很奇特,傳統的政治科學主題不太談,反而長篇大論地討論種族滅絕、猶太人大屠殺、優生學與絕育。偏鋒奇招的路數讓助教們很頭痛,這些題目很難讓十八九歲的大一新生起共鳴,討論課上大眼瞪小眼。我本來不明白老師究竟要透過這樣的討論帶我們去哪裡,有一天備課時卻突然恍然大悟:政治學是關於權力的學問,權力的本質正是暴力。與其歌頌讚揚國家的光輝,不如深入挖掘那光芒的核心。國家的過去掩蓋了許多死亡,必須要直視那死亡的形狀與樣貌,才能理解政治輪廓的來龍去脈。

這幾年來,我緩慢但有系統地閱讀學院對國家與社會的討論。國家是什麼?國家是壟斷正當武力使用的實體,韋伯說。在特定領土與人口裡,只有國家可以宣稱自己使用的武力是正當的,而且也只有國家擁有最強大的武力可以將其宣稱付諸實行。

說得更直白一點,國家就是勒索保護費的流氓,提供武力保護以交換稅收,這是提利 (Charles Tilly) 的一針見血。所謂戰爭創造國家正是如此:當權者為了穩固自己的地位,使土地上的人民甘心交出收入,必須以武力擊退內外威脅建立保護傘。隨著軍隊編制擴大,需要更多收入,現代治理制度逐漸成形以管理稅收與處置紛爭。頻繁的對外戰爭則加速、深化了這個過程,現代國家遂成型。

當然,戰爭的功能不只於此。戰爭是動員民族情感,劃下國家邊界的最好時刻。暴力清楚地分割出一條線,我們在線裡,他們在線外。線裡的是自己人,保護的是我的國家。剛到加拿大,十一月初,發現許多同學的外套上都配戴紅色罌粟花,地鐵站裡有穿著制服的退伍軍人捧著盒子販售。罌粟花是戰亡將士紀念日的象徵,一開始只是紀念第一次世界大戰的殉亡士兵,後來衍伸到所有殉國服役者。加拿大始終沒有完全獨立離開大英國協,她的國家認同是循序漸進發展的;而第一次世界大戰是她在國際上以獨立姿態展露頭角的重要經歷。

罌粟花的象徵來自於加拿大籍隨軍醫師 John McCrae 的詩作《在法蘭德斯戰場》:

罌粟花迎風在法蘭德斯戰場

綻放在十字架間,一排排一行行

標示我們死去的位置

天上雲雀仍在勇敢地歌唱,飛翔

人們充耳未聞,槍砲驟響

我們是死者,但在數天前

我們還活著,感受晨曙與夕陽

我們愛著也被愛著,但我們現在躺下了

在法蘭德斯戰場

輪到你們接手與敵人的戰鬥

從我們失敗的雙手中接過

火炬是你的了,高舉它

若辜負我們死去的信仰

我們將難以安息,即使罌粟花仍然生長

在法蘭德斯戰場

或許是因為是他國的死亡,或許因為其他原因,我對深秋四處飛揚的紅色罌粟花隱隱不安。我默默地想,為何國家認同總是建立在浪漫化的死亡上?不只有人得死,還必須有人再製那死亡。罌粟花飛揚在砲聲隆隆的壕溝間是多麽搶眼的對比畫面,然而戰士缺手斷腿的血腥死亡,卻在詩作裡巧妙地缺席。

為國家而死,是事實還是詮釋?是當權者的,還是人民的詮釋?

我逐漸捉摸清楚少時聽聞陳文成、鄭南榕之死的震動。沿著政治權力的浩浩川流,人的死亡被一分為二:逆者亡,順者昌。有利於當權者的死亡被吸納成國家的論述,殉戰者成烈士,史書記載英名,孩童在學校裡傳唱;而反抗政治權力的死亡,則被歷史遺忘,生存遺跡由國家的手塗乾抹淨。

死亡本身是事實,死亡的意義卻需要理解與詮釋。令我震動的死亡往往是反抗當權者的死亡。那樣的螳臂擋車的死亡,為著追求超乎個人與現實之外的理想。即使以後世的眼光看來是不切實際的嚮往,是缺乏基礎的執著,但不可錯認的是:死者眼裡看見了其他人看不見的遠方。並且坦然以生命做賭注前往。死亡原來是因為超越死亡的能量才有感動人心的力量。他們死了,只是死了。但我若記得他的死亡,承擔他的死亡,他的死亡便有生命。

**

說來慚愧,我一直要到大學畢業之後才去了綠島。帶著兩個台美混血兒朋友去的,一行四人在船上吐得亂七八糟。走在小島上很熱,我們參觀監獄,吃海鮮,掛上泳鏡浮潛,兩個美國人興沖沖地試騎摩托車。我站在礁石磊磊的太平洋邊,藍色的海一望無際。迎面而來的海風黏黏鹹鹹,我的海島魂瞬間覺醒。

啊,我是海島的孩子無誤。

然而這溫暖豐富的熱帶島嶼景色,實在看不出來曾經承載了怎樣悲傷無望的暗夜。這海浪不知道吞吐了多少冤魂,有多少無名的冤魂曾經吞吐過我此時平靜呼息的空氣。

那段時間我非常排斥愛臺灣這件事——我覺得我是真愛她,但我真是不得不愛這塊土地。我討厭那不得不。知道那些故事,碰觸過那些死亡與暴力,我不得不愛,不得不也拿出自己的心給她。畢業之後我做著一份貢獻於臺灣的工作,但很不快樂。我常想,如果我不是出生在臺灣,我應該可以更加理直氣壯、心無旁騖地選擇與追求個人的成功與快樂。但我終究是個臺灣人,這塊土地生我育我,我沒辦法不憐惜她過去受的傷,沒辦法不欽佩她的掙扎與奮鬥,也沒辦法輕易地別過頭去,拒絕加入她對民主自由的百年追求。我必須愛她。

但是,如果有選擇,妳願意做臺灣人嗎?我始終無法給自己一個問心無愧的答案。

二十歲下半局,在沒有盡頭的異國流浪之中,我很久不再追問這個問題。但從那漫長的沈默甦醒過來,我卻好像有了答案。

承擔肯認這塊土地上的死亡與暴力,是建立自我認同的一部分。年輕的時候,初識國家之惡總是恐懼,感覺自己孤身一人面對龐大的、死亡的陰影,它緊追在我背後。我花了好一段時間才學會:轉過身來,陽光就跟著眼光照進黑暗裡。

若我傾聽瘖啞者,以我的聲音訴說她的故事;若我為盲者見證,我們的凝視就能看見更遠的烏托邦。我是一個人,但是若我懷抱著前人的死亡與苦痛,我便不只是一個人。在這世界上,人不是獨立於歷史社會之外的存有,而是因為有了他人的給予與受付才有了生命的趣味。好好做人,做一個快樂的人,做一個頂天立地的人,也就是做個對過去有愛、對未來有希望的人。

過去與未來,愛與希望,都有根,環繞著我心有所向的臺灣。我選擇做堂堂正正的臺灣人。如同小王子選擇了他的玫瑰一般,我也選擇了臺灣。因為臺灣是我從年少時就傾心相愛的,是我用身體與行動保護起來的。因為我以眼淚澆灌她,看顧她,因為我除滅她身上的毛蟲。我願意飛過高山海洋為她投下一票,帶她往公平正義的方向前進。我傾聽她的抱怨和自吹自擂,有時候也聽著她的沈默。她是獨一無二的——曾有人為她而死,我們願為她而死。而也不為什麼,只因為她是我們的玫瑰。

漢納鄂蘭說,「對於人類而言,思考過去的事物物意味著向深層境界移動,意味著扎根,讓自己穩定下來,使他們不至於被任何可能發生的事物席捲而去,不管那是所謂時代精神、大歷史,或者就只是單純的誘惑。」

經歷過暴力與死亡,我們的愛才有了絕對的方向。這塊土地必須更好。我想,這就是為什麼,做一個愛臺灣的年輕人,註定要經歷眼淚與死亡了。因為黑暗裡光明是最明顯的,而愛在仇恨與壓迫裡才更加清晰。走過死亡的蔭谷,我們倚賴著彼此與對這塊土地的感情,成為堅強而溫柔的人,成為無所畏懼的臺灣人。

這島的死亡歷歷,在那之上青春與愛茂盛生長。這塊土地必須更好,我願以青春護航。

難得沒事做,躺在沙發上聽了一個晚上的徐佳瑩。好久不關心臺灣流行音樂,徐佳瑩居然已經出到第四張專輯了。滿好聽的:不只是她仍然從詞曲間隱隱透出的才華洋溢,許多編曲也做得很有味道。讓人得轉過身去正面看著她,要看著她,專心聽她說故事那種引人入勝。

她出道的超級星光大道也就是我唯一追過的一季。看流行歌曲比賽不是我的嗜好,甚至本來是有點鄙視的。但其他朋友在學生會辦公室裏看了起來,我也從善如流跟著看──哎呀,好好看啊。立刻折服成戲迷。女孩們都非常喜歡李伯恩,林芯儀的台語歌,一開口就征服所有南部小孩。我們跟著小胖老師、黃韻玲點評得頭頭是道。而親眼目睹、第一次聽見徐佳瑩的成名作《身騎白馬》,當然可以算是我們世代集體記憶之一了吧。沒有人能否認她那無法被錯認的才華和光彩,立刻就讓她變成她自己了。

五年後她累積了好多作品。Youtube上的自動播放清單轉呀轉,一口氣轉了十幾首歌,貓咪都聽到睡著了。

徐佳瑩變得好像是台北女生呀。畫了眼線畫了長長的睫毛,長長的腿長長的頭髮,在瀏海後抬眼靜靜定定地看著你。明明很在乎,但也知道在乎沒有用,誰在乎誰傷心,抱著這種心情進進出出感情間。在感情裡打死也不要吃虧。但真問她為什麼那麼怕吃虧,她也說不出所以然。睜著大大的眼睛,很有個性地,很美麗但很倔強地不要吃虧那樣。也可以喝酒也可以跳舞也可以帥氣地刷卡也可以跟男生回家也可以流浪在雙人床間。但她感冒時妳拎著熱湯去看她時,她很憔悴地坐在妳為她擺好的餐具前,怔怔流下淚來。妳作為一個好朋友,輕輕拍拍她的背。那樣的台北女生。

台北女生通常不真的是台北女生。台北女生往往有一個不是台北的家,在過年過節的時候要回去。她會從小小的租屋處,光鮮亮麗地拉著行李去搭捷運,搭到台北車站,在複雜的地下道間穿梭,上高鐵,坐下來,喝一口小七買的咖啡,聽哀鳳裡的音樂。她盡力維持那從都會區回到家鄉的形象。她不會離開台北很久,因為其實沒有那麼好的收入可以四處旅行。也沒有那麼久的假期。而假期要節省起來去聽起來比較異國風味的歐洲。即使不去歐洲,也想去京都吃甜點看楓葉。比較標新立異的台北女生會去印度、泰國、柬埔寨。台北女生在鏡頭前笑得很美,分不清楚他在對誰笑,但她在那樣的角色扮演當中是得笑,就該那麼笑,很美地笑。台北女生不想結婚但也不想單身。台北女生有能力-無論是經濟或智識上的-抵抗要把她捕捉回潛留在現代化城市下的父權暗流。那被寫好的,議程改都不能改的文化霸權。長輩說話不回嘴,老公晚歸做宵夜。彷彿她少也賤而多能鄙事的十八般武藝,在婚姻市場上都不算數,她孓然一身只剩下生育與照護的價值,任三姑六婆品頭論足。台北女生不是很喜歡單身,眼光也不是那麼高,她想找的是可以一起在人生裡旅行的伴侶,出現的卻總是想透過擁有她來證明自己是人生勝利組的男孩們。在玩具箱裡少一個漂亮能幹女朋友的男孩們。

「你是要我,還是要一個會認真聽你說話、陪伴你,跟你朋友家人處得來的有陰道的人類?」台北女生常常在心裡這樣默默地質問躺在身邊的男朋友們。

男朋友們都說現在女生沒有公主病最好了。但當台北女生皺著眉頭談論稅務、房地產或市長選舉的時候,台北女生好像又不可愛了。可愛到底是什麼?是馬尾,還是雙馬尾?是笑起來的時候會先抿一下嘴唇?是看電影的時候會被嚇一跳讓男生握住她的手?為什麼可愛總與激起雄性保護欲有正相關呢?但我覺得我的台北女生朋友們最可愛的時候是她們在熱炒店喝了啤酒大聲說「幹馬英九下台」。

真正的台北女生有軟弱的時候-城市是這樣一個會吞噬掉靈魂的黑洞啊-但她真的需要妳的時候她不是落難的公主。她是不得志的白居易,被一份雞肋般的工作勒得看不見出路,而台北居大不易。

這首都的願景與創新被老男人們佔據了版面。可其實,台北的輝煌繁華都是台北女生撐起來的。她們在城市機器裡做大大小小的螺絲釘,編織人群成政經網絡。在台北女生的手下,高樓從平地興起,夢想從遠方降落。她照料著百工在市井間穿梭,餵飽鰥寡孤獨,扶穩了改朝換代。台北女生老了的時候,還得走進政治人物的藉口裡,扮成淡水阿嬤叫人選總統。哎,真正的台北女生才不會叫人選總統。治大國如烹小鮮,她從廚房走出來可以直接走進總統府裡。後來選上總統的不就是個台北女生。

多數人看台北女生是一個女生,但我總覺得是台北讓人變成了台北女生。這城苦她心志,勞她筋骨,雖是咬著牙奮鬥卻仍然笑咪咪地,別人輕賤她卻還是心懷大志。我聽了一個晚上的徐佳瑩。她問,「我們是不是比從前完整?和誰過著理想的人生?」我想著我曾經做過台北女生。我花了很大的力氣才從台北畢業。我沒有跟誰一起過理想的人生。不過,幸好,我倒也可以問心無愧地說,天降大任於斯,是那城裡讓我成了台北女生,終究能了人所不能。

------------

建築在死亡上的青春與愛 (部分節錄)

……

(前略)

其實為臺灣而死的人很多,實在是太多了,而且沒有被記得就被遺忘。大學時代啟蒙以來我困惑不已,為何我們如此善於遺忘?勇於遺忘難道不正是助長不義?

遺忘與記憶是歷史學家的課題,但如何面對記憶卻是每個公民必須做出的選擇。二零一四年,我剛進博士班。二二八前幾天中央社報導一場座談會,會中講者指稱二二八事件沒有元兇,甚至,日本才是二二八事件元凶。臉友們轉貼這篇報導,驚恐不已。已經七十年了,這樣的言論還能夠蟄伏在人們認知的邊緣,以話術將事實一筆勾銷。彷彿大批移動來台的飛機與軍隊,都是憑空出現;被捉捕與處決的人們,也都是憑空消失。槍枝與刀械在臺灣人身上留下的傷口與血跡被掩埋在人們的記憶裡,不敢說也不敢想。

全世界的獨裁政權似乎都覺得,如果屠殺只存在在記憶裡,就不算是存在;如果不存在,就沒有指揮官需要對暗夜的號哭與恐懼負責。

隔了幾天,讀歷史的朋友 F 寫了一篇文章紀念陳澄波。陳澄波是傑出的畫家,來自殖民地的平凡學徒,靠著天份與勤力,一躍而上日本帝國的藝術舞台。他的畫筆下有澄澈的淡水海波,有林木蓊鬱的嘉義公園。家人在他筆下有樸拙勤實的古風,孩子穿著胖胖的棉襖,戴瓜皮小帽。年夜飯時人們聚集在餐桌邊,畫家的眼是全視角,將全家人都包納進去。但陳澄波也是國民黨軍隊槍口下的犧牲者。作為地方仕紳,又因少時遊歷能說流利的北京話,人們仰賴他。在二二八的混亂之中,他義不容辭地擔負起與政府對話的責任,穿戴好整齊的西裝前往水上機場與軍隊談判。

他挺直背脊,直挺挺地走進去;他的背脊也直挺挺地躺著出來。他躺在那裡,直挺挺地躺著,死不瞑目的僵直著。我在許多場合都一再看見陳澄波躺在木板上的遺容。實在不好看,委屈橫死的,如何能好看。但我也逼著我自己看,不只是他,我告訴自己絕對不輕易跳過那一張張死前凝視鏡頭、死後七竅流血的照片。因為死亡的面目如此,獨裁政權的本質如此。這塊土地承載過這些鮮血。此政權後來所宣稱的現代化與經濟奇蹟裡,還有一群被迫沈默的幽魂在背景遊蕩。後面世世代代也都沈默著,任憑教育與媒體一層層覆蓋上權力者的觀點,為著下一代不要心懷恐懼。無知便可以不恐懼。

但無知不是無所畏懼,無知只是無知。擁有知識才可能擁有無懼的勇氣。在真理面前人才能自由。這麼多年後,我們可以面對死亡的來龍去脈。

F 說:「終於我們活在了一個可以自由談論陳澄波的時代,終於我們對於這些過往,不需要遮遮掩掩,不需要心懷恐懼。我們可以記得他們,記得陳澄波,還有那些平白消失在歷史的人們。所以我們要一直記得。」

**

歷史裡的死亡其實沒有很遙遠,歷史裡的死亡往往在當下。臺灣幾乎處處都是田野現場,一伸手就能觸碰到時代巨輪。

出國前後,中學歷史課綱的修改議題還沒有如野火般一發不可收拾,只是溫溫地悶燒在學術工作者之間。我追蹤這個議題許久,閱讀會議側記,相關的報導與部落格文看了很多,每有新發展也都抓空與身邊朋友討論。

無庸置疑,歷史的形塑是權力的展演 (The making of history is no doubt a political project)。歷史課綱的問題開始受到學者矚目,出身法國的高格孚教授來多倫多演講,開場白的第一句就這麼說。我坐在台下,心裡一驚。我是政治學的學生,我也看見了這歷史的書寫裡權力再赤裸不過。眼前浮起會議側記裡王曉波舌戰群雄的紀錄,又想起課綱比較表格中被粗暴改寫的移民觀點,清清楚楚,鬥爭就在跟前。

現時的鬥爭決定對過去的理解,爭的是過去,改變的卻是未來。歷史又遠又近。

不久後全台遍地烽火,高中生挺身而出接下反課綱大纛,正面迎擊教育部。從暮春到仲夏,我默默看著官僚閃爍其詞,避重就輕,對比學生簡單鮮明的訴求反差極大。可嘆年輕的時候,呼喊都是沒有回音的,奮力出擊徒遭反噬傷身。即使扛著再清晰不過的旗幟不斷吶喊,不斷捶打——權力者的身形卻穩如金湯。他揮一揮衣袖,年輕的生命墜落,他還是繼續揮一揮衣袖。參與運動學生的自殺訊息傳來時,我正在比利時旅行。這頭是涼爽優美的布魯日,那頭卻是炎熱悲傷的台北。布魯日的美如夢似幻,據說是歐洲最適合度蜜月的浪漫城市之一。可我所經驗的那一天夏日是傷心欲絕的顏色。坐在民宿的大木桌邊,我看了學生與教育部官員會面的直播,心情低落。媒體鏡頭追著年輕的運動者跑,他們一出門就蹲坐在牆邊抱頭痛哭起來,我不忍看,感覺心裡有什麼埋藏得很好的傷痕也隱隱抽痛,拉著我也紅了眼眶。在運動裡,迷惘與挫敗都沒有盡頭,放眼望去只見得冷冷的世界萬頭鑽動。

**

為何體驗到權力邊界存在時,總是伴隨著巨量的淚水?國家是建立在死亡與暴力之上的,我逐漸理解。

博士班以來我每年都教同一門政治學導論。春季的授課教授品味很奇特,傳統的政治科學主題不太談,反而長篇大論地討論種族滅絕、猶太人大屠殺、優生學與絕育。偏鋒奇招的路數讓助教們很頭痛,這些題目很難讓十八九歲的大一新生起共鳴,討論課上大眼瞪小眼。我本來不明白老師究竟要透過這樣的討論帶我們去哪裡,有一天備課時卻突然恍然大悟:政治學是關於權力的學問,權力的本質正是暴力。與其歌頌讚揚國家的光輝,不如深入挖掘那光芒的核心。國家的過去掩蓋了許多死亡,必須要直視那死亡的形狀與樣貌,才能理解政治輪廓的來龍去脈。

這幾年來,我緩慢但有系統地閱讀學院對國家與社會的討論。國家是什麼?國家是壟斷正當武力使用的實體,韋伯說。在特定領土與人口裡,只有國家可以宣稱自己使用的武力是正當的,而且也只有國家擁有最強大的武力可以將其宣稱付諸實行。

說得更直白一點,國家就是勒索保護費的流氓,提供武力保護以交換稅收,這是提利 (Charles Tilly) 的一針見血。所謂戰爭創造國家正是如此:當權者為了穩固自己的地位,使土地上的人民甘心交出收入,必須以武力擊退內外威脅建立保護傘。隨著軍隊編制擴大,需要更多收入,現代治理制度逐漸成形以管理稅收與處置紛爭。頻繁的對外戰爭則加速、深化了這個過程,現代國家遂成型。

當然,戰爭的功能不只於此。戰爭是動員民族情感,劃下國家邊界的最好時刻。暴力清楚地分割出一條線,我們在線裡,他們在線外。線裡的是自己人,保護的是我的國家。剛到加拿大,十一月初,發現許多同學的外套上都配戴紅色罌粟花,地鐵站裡有穿著制服的退伍軍人捧著盒子販售。罌粟花是戰亡將士紀念日的象徵,一開始只是紀念第一次世界大戰的殉亡士兵,後來衍伸到所有殉國服役者。加拿大始終沒有完全獨立離開大英國協,她的國家認同是循序漸進發展的;而第一次世界大戰是她在國際上以獨立姿態展露頭角的重要經歷。

罌粟花的象徵來自於加拿大籍隨軍醫師 John McCrae 的詩作《在法蘭德斯戰場》:

罌粟花迎風在法蘭德斯戰場

綻放在十字架間,一排排一行行

標示我們死去的位置

天上雲雀仍在勇敢地歌唱,飛翔

人們充耳未聞,槍砲驟響

我們是死者,但在數天前

我們還活著,感受晨曙與夕陽

我們愛著也被愛著,但我們現在躺下了

在法蘭德斯戰場

輪到你們接手與敵人的戰鬥

從我們失敗的雙手中接過

火炬是你的了,高舉它

若辜負我們死去的信仰

我們將難以安息,即使罌粟花仍然生長

在法蘭德斯戰場

或許是因為是他國的死亡,或許因為其他原因,我對深秋四處飛揚的紅色罌粟花隱隱不安。我默默地想,為何國家認同總是建立在浪漫化的死亡上?不只有人得死,還必須有人再製那死亡。罌粟花飛揚在砲聲隆隆的壕溝間是多麽搶眼的對比畫面,然而戰士缺手斷腿的血腥死亡,卻在詩作裡巧妙地缺席。

為國家而死,是事實還是詮釋?是當權者的,還是人民的詮釋?

我逐漸捉摸清楚少時聽聞陳文成、鄭南榕之死的震動。沿著政治權力的浩浩川流,人的死亡被一分為二:逆者亡,順者昌。有利於當權者的死亡被吸納成國家的論述,殉戰者成烈士,史書記載英名,孩童在學校裡傳唱;而反抗政治權力的死亡,則被歷史遺忘,生存遺跡由國家的手塗乾抹淨。

死亡本身是事實,死亡的意義卻需要理解與詮釋。令我震動的死亡往往是反抗當權者的死亡。那樣的螳臂擋車的死亡,為著追求超乎個人與現實之外的理想。即使以後世的眼光看來是不切實際的嚮往,是缺乏基礎的執著,但不可錯認的是:死者眼裡看見了其他人看不見的遠方。並且坦然以生命做賭注前往。死亡原來是因為超越死亡的能量才有感動人心的力量。他們死了,只是死了。但我若記得他的死亡,承擔他的死亡,他的死亡便有生命。

**

說來慚愧,我一直要到大學畢業之後才去了綠島。帶著兩個台美混血兒朋友去的,一行四人在船上吐得亂七八糟。走在小島上很熱,我們參觀監獄,吃海鮮,掛上泳鏡浮潛,兩個美國人興沖沖地試騎摩托車。我站在礁石磊磊的太平洋邊,藍色的海一望無際。迎面而來的海風黏黏鹹鹹,我的海島魂瞬間覺醒。

啊,我是海島的孩子無誤。

然而這溫暖豐富的熱帶島嶼景色,實在看不出來曾經承載了怎樣悲傷無望的暗夜。這海浪不知道吞吐了多少冤魂,有多少無名的冤魂曾經吞吐過我此時平靜呼息的空氣。

那段時間我非常排斥愛臺灣這件事——我覺得我是真愛她,但我真是不得不愛這塊土地。我討厭那不得不。知道那些故事,碰觸過那些死亡與暴力,我不得不愛,不得不也拿出自己的心給她。畢業之後我做著一份貢獻於臺灣的工作,但很不快樂。我常想,如果我不是出生在臺灣,我應該可以更加理直氣壯、心無旁騖地選擇與追求個人的成功與快樂。但我終究是個臺灣人,這塊土地生我育我,我沒辦法不憐惜她過去受的傷,沒辦法不欽佩她的掙扎與奮鬥,也沒辦法輕易地別過頭去,拒絕加入她對民主自由的百年追求。我必須愛她。

但是,如果有選擇,妳願意做臺灣人嗎?我始終無法給自己一個問心無愧的答案。

二十歲下半局,在沒有盡頭的異國流浪之中,我很久不再追問這個問題。但從那漫長的沈默甦醒過來,我卻好像有了答案。

承擔肯認這塊土地上的死亡與暴力,是建立自我認同的一部分。年輕的時候,初識國家之惡總是恐懼,感覺自己孤身一人面對龐大的、死亡的陰影,它緊追在我背後。我花了好一段時間才學會:轉過身來,陽光就跟著眼光照進黑暗裡。

若我傾聽瘖啞者,以我的聲音訴說她的故事;若我為盲者見證,我們的凝視就能看見更遠的烏托邦。我是一個人,但是若我懷抱著前人的死亡與苦痛,我便不只是一個人。在這世界上,人不是獨立於歷史社會之外的存有,而是因為有了他人的給予與受付才有了生命的趣味。好好做人,做一個快樂的人,做一個頂天立地的人,也就是做個對過去有愛、對未來有希望的人。

過去與未來,愛與希望,都有根,環繞著我心有所向的臺灣。我選擇做堂堂正正的臺灣人。如同小王子選擇了他的玫瑰一般,我也選擇了臺灣。因為臺灣是我從年少時就傾心相愛的,是我用身體與行動保護起來的。因為我以眼淚澆灌她,看顧她,因為我除滅她身上的毛蟲。我願意飛過高山海洋為她投下一票,帶她往公平正義的方向前進。我傾聽她的抱怨和自吹自擂,有時候也聽著她的沈默。她是獨一無二的——曾有人為她而死,我們願為她而死。而也不為什麼,只因為她是我們的玫瑰。

漢納鄂蘭說,「對於人類而言,思考過去的事物物意味著向深層境界移動,意味著扎根,讓自己穩定下來,使他們不至於被任何可能發生的事物席捲而去,不管那是所謂時代精神、大歷史,或者就只是單純的誘惑。」

經歷過暴力與死亡,我們的愛才有了絕對的方向。這塊土地必須更好。我想,這就是為什麼,做一個愛臺灣的年輕人,註定要經歷眼淚與死亡了。因為黑暗裡光明是最明顯的,而愛在仇恨與壓迫裡才更加清晰。走過死亡的蔭谷,我們倚賴著彼此與對這塊土地的感情,成為堅強而溫柔的人,成為無所畏懼的臺灣人。

這島的死亡歷歷,在那之上青春與愛茂盛生長。這塊土地必須更好,我願以青春護航。