(自序)

民國五十六年春,孔孟學會召開年會於台北。余被推擔任專題演講,遂以「孔孟思想何以成為人類之真理」為題。曾首先提出「人理學」之一名詞,以代表孔子之教之全體大用,反應甚佳。

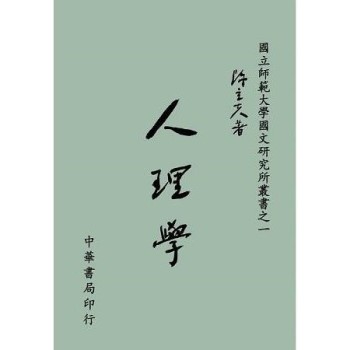

數十年來以往之最大成就,在於「盡人之性」。雙方各趨一端,各有所偏,惟其分析、研究、實驗、求證、統計等工夫,均極盡科學方法之能事。惟吾國祖先確認人為一切事物之重心,事是靠人來利用的,先人而後物,可免本末倒置。如人不像人,還有甚麼事物可言,或有認為中國無科學,殊屬誤解。自然科學以數、理、化為基礎,以闡發物性之體與用為最終目的。統稱之曰「物理學」可也。 人文科學,以心、性、道為基礎,以闡發人性之體與用為最終目的。統稱之曰「人理學」亦無不可。不久,國立師範大學孫校長亢曾,文學院沙校長學浚,國文研究所林主任景伊蒞舍,邀請余開講「人理學」課程,專教博士班學諸生,惟余倡此名詞,原為說明中國文化對於盡人性之貢獻極大,並未預備自任講述,蓋自愧學力之不足也。考慮再三,始允一試。私立中國文化學院張曉峯先生聞悉後,亦請以博士班學生併入聽講,故全班共有學員十二人,計有師大左松超、徐芹庭、賴明德、陳品卿、葉政欣、劉兆祐、李慧淳(女韓國籍)七人,文化學院邱綮鐊、莊嘉廷、吳永猛、徐清文、張秉鐸五人,另有旁聽生張文彬、謝忠正、王進祥三人。

在授課之初,余即與諸生相約,以該課為首創,無教本可用,講義均須自編,非余一人之力所能成其事,必有賴於全體學員之合作。於是每次授課,均由吳寄萍教授錄音,然後會同左松超、徐芹庭兩君為之整理,所引材料,有時須待補充,則由諸學員為之查書籍覓材料,以充實之,總計得三十二講,人理之學,規模粗具。張成秋、徐哲萍同學於再版補充部分資料,此稿之成,實集合師生之力以致之也。特敘述其經過,以告讀者。

民國六十年秋陳立夫於天母

民國五十六年春,孔孟學會召開年會於台北。余被推擔任專題演講,遂以「孔孟思想何以成為人類之真理」為題。曾首先提出「人理學」之一名詞,以代表孔子之教之全體大用,反應甚佳。

數十年來以往之最大成就,在於「盡人之性」。雙方各趨一端,各有所偏,惟其分析、研究、實驗、求證、統計等工夫,均極盡科學方法之能事。惟吾國祖先確認人為一切事物之重心,事是靠人來利用的,先人而後物,可免本末倒置。如人不像人,還有甚麼事物可言,或有認為中國無科學,殊屬誤解。自然科學以數、理、化為基礎,以闡發物性之體與用為最終目的。統稱之曰「物理學」可也。 人文科學,以心、性、道為基礎,以闡發人性之體與用為最終目的。統稱之曰「人理學」亦無不可。不久,國立師範大學孫校長亢曾,文學院沙校長學浚,國文研究所林主任景伊蒞舍,邀請余開講「人理學」課程,專教博士班學諸生,惟余倡此名詞,原為說明中國文化對於盡人性之貢獻極大,並未預備自任講述,蓋自愧學力之不足也。考慮再三,始允一試。私立中國文化學院張曉峯先生聞悉後,亦請以博士班學生併入聽講,故全班共有學員十二人,計有師大左松超、徐芹庭、賴明德、陳品卿、葉政欣、劉兆祐、李慧淳(女韓國籍)七人,文化學院邱綮鐊、莊嘉廷、吳永猛、徐清文、張秉鐸五人,另有旁聽生張文彬、謝忠正、王進祥三人。

在授課之初,余即與諸生相約,以該課為首創,無教本可用,講義均須自編,非余一人之力所能成其事,必有賴於全體學員之合作。於是每次授課,均由吳寄萍教授錄音,然後會同左松超、徐芹庭兩君為之整理,所引材料,有時須待補充,則由諸學員為之查書籍覓材料,以充實之,總計得三十二講,人理之學,規模粗具。張成秋、徐哲萍同學於再版補充部分資料,此稿之成,實集合師生之力以致之也。特敘述其經過,以告讀者。

民國六十年秋陳立夫於天母