林一真譯者序

我們都在說故事

對於偉人,我們除了敬佩他們的偉大,也想知道他們的凡民生活點滴、他們的喜好,他們怎麼和孩子、鄰居及同事互動,怎麼在兩難中做出愛的抉擇。我們也想知道偉人的子女後來的發展如何。

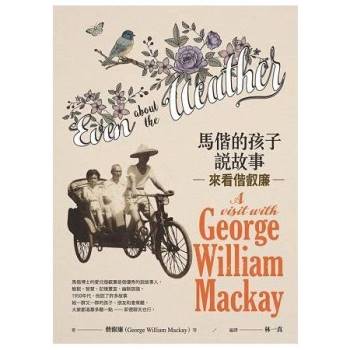

馬偕博士的愛兒叡廉是個優秀的說故事人,敏銳、智慧、記憶豐富、幽默詼諧。一九五○年代,他說了許多故事給一群又一群的孩子、朋友和會眾聽,大家都渴慕多聽一點,甚至只是聊天也行。小女兒偕瑪烈做了紀錄。我常想像他氣定神閒地用台語和英語雙聲帶講故事的模樣。

這本書收錄了二十一篇故事,再加上馬偕後代子孫彼此間的通信、叡廉和妻子偕仁利懷念母親的談話及馬偕博士被宣道差會和同工談論的文件,讓我們看到宣道士來台付出的身心代價,以及在困頓中彰顯信仰的榮美。白描的故事和樸素的家書披露「義人的後代」如何生活,彼此祝福,彼此相愛;感受他們對馬偕夫婦和福爾摩沙的懷念,對生命的熱情和行事的低調。

在我心目中,偉大的馬偕博士無論出生入死,永遠都是向前看(或向前衝)、眼神灼灼發光的勇士姿態。世人也總是說馬偕「寧願燒盡,不願朽壞」。我一直以為這是指他孤身到台灣,堅毅面對宣道初期言語的隔閡、台灣人傳統信仰的堅固營壘、辱罵和潑糞,以及罹患瘧疾和喉癌的切身病苦。原來他和我們一樣,也有為人父母子女和鄰居的諸多角色,也可能腹背受敵,依然要做許多愛的割捨。

翻譯這些故事時,真叫我愛不釋卷。我很歡喜知道叡廉從香港校園的地上撿回咖啡豆,捧著給爸爸看,爸爸立刻說要在後院種植。我想像他家的狗小白不斷防衛攻擊鄰居的豬和羊,馬偕博士只好一次又一次把牠送到更遠的天邊海角,託付給善心人家照顧。

我驚訝地發現,他被加拿大婦女外國宣道會的委員議論紛紛,說他的宣道方式妨礙了同事的發展。我也驚喜看到黎約翰牧師娘安妮反省自白,在香港印發「有些事情」的小冊子,為馬偕夫婦做澄清。黎約翰牧師也為馬偕挺身直言,並且說馬偕不只被一個宣道差會不公平地對待。是因為蘇格蘭人剛強的個性,還是因為他和所信的神有親密的關係?馬偕仍然關懷不能同步配搭的同工,繼續到窮鄉僻壤佈道探訪,回家後彎身種植花木蔬菜,又送給門徒和農民,讓寶島更美,糧食較不匱乏。有鋼鐵意志的馬偕博士,懷抱柔軟的牧者心腸。他真心愛台灣這塊土地上的人,為陌生的「嫌犯」陳輝籌措一千銀元贖命;在眾多日本軍官怒斥之下沉著向總督仗義直言,陳述日本軍人在台灣殺人又侵占教會;他和牧師娘更同時照顧十五個生病的女學生。

我也欣喜看到叡廉像父親一樣不只愛人,也愛植物和動物。他在香港用花盆帶回一小段棕櫚樹枝,後來長成大王椰子矗立淡水家的前院。他和姊姊看到瘦弱的小白從花蓮翻山越嶺回淡水的一剎那好不驚喜,後來小白又闖禍要再被送走時,他真是無奈心碎。我歡喜知道叡廉小時候和鄰居孩子玩成一片,踢足球和打陀螺。好像聽到他們有快樂的童年,心中就得到安慰。

身為一個牧師的妹妹, 有時我會暗自關心牧者家庭的幸福。Pastor’s kids(PK,牧者子女)這個名詞提醒我要留意不能把太多社會眼光放在牧者子女身上,期許他們都成為中規中矩的模範生。馬偕家族常常旅行。馬偕博士在一次又一次的旅行中,親近福爾摩沙人,給藥、傳道、訓練和支持學生。叡廉有父親的遺傳,上山下海走透北台灣,交朋友,也宣揚福音。他探望井上醫師,傾聽樟腦工人說故事。他們接受獵頭族後代的招待,共喝一瓶酒,開啟在當地建教會的契機。他也急公好義,愛南方澳平埔族教會的弟兄姊妹,不厭其煩地為他們爭取土地被徵收的補償。

叡廉也遺傳了母親的幽默,一趟花蓮旅行蒐集了八個笑話,包括史密斯醫師殺價半天只買到原住民衣服的兩條袖子。叡廉和菜仔到山上觀看打獵,和一群大漢同睡在一個曬茶的大籃子,默默接受熱情的主人把破舊的地毯當做珍貴的毛毯蓋在身上,還自娛這是生平第一次得到官方鋪紅毯的禮遇。在淡水,路人甲乙丙丁像上菜市場一般,自由進出牙醫診所,觀看叡廉被鑲金牙套。叡廉在父親過世後的九年,從美國和加拿大完成學業,再回到福爾摩沙,承接衣缽繼續投入傳道和教育,創辦淡江中學。知道叡廉曾經來今日馬偕醫學院山腳下的小基隆佈道所(今三芝長老教會)傳福音,和在地農人話家常,交換咖啡和葡萄藤植栽,彷彿和我們馬偕師生跨越時空有更強的聯結。 馬偕博士第三代的孫女偕安蓮、偕明利、偕瑪烈和曾孫女萊斯禮親愛和諧。這一家族的後代也深愛植物和動物。

在笑談的故事裡,我們也看到台灣初代信徒無論是高官陳輝、幫派領袖水益、樟腦工人阿財、五股人塔嫂,或是龍山寺的住持羅妙吉接觸信仰前後的心理轉折。他們信主以後的美好行蹤,仍然在向世人做見證。

當然,我最欣賞的是張聰明女士――馬偕牧師娘的睿智、膽識、堅忍、幽默和熱情。她並不是依附在偉人馬偕身邊的弱女子。她在福爾摩沙被人丟擲燃燒的火把到臉上,在異鄉加拿大用英文演講。她氣度坦蕩、義正詞嚴地用英文寫信向加拿大外國婦女宣道會表明:福爾摩沙人不像美洲地印地安人和印度人;福爾摩沙人不那麼在意收到書籤或衣服,也不必學織絲襪,更沒有想要把東西送到加拿大販賣,珍惜的是加拿大姊妹的代禱和關心。

馬偕在世時,她照顧夫婿,一路相伴,在福爾摩沙上山下海,並且兩度遠航到加拿大,是福爾摩沙第一位環球旅行的女性。牛津學堂初創時,聰明擔任唯一的女性教師。她是女學堂的教師、舍監和負責人。她為學生縫衣服,用詼諧的語言教人改正錯誤。她開放家庭,接待各方人士,傾聽疲憊困苦人的心聲。聰明真是眾人的母親,也是台灣諮商工作者的先驅。

馬偕博士癌病過世以後,她被迫搬離小白宮,另起新居,仍然是眾多北台灣基督徒心靈想回的家。她不過問校務,但隨時準備幫忙。晚年捐獻大片土地開闢淡江中學的運動場。進退之間,氣勢磅礡。大哉聰明!我由衷地敬佩。

二○一六年七月七日,我正興致勃勃地翻譯文稿時,無意間看到二○一五年七月號的《宇宙光》雜誌,封面左下方有一個小標題「台灣的近代史中,最重要卻全被忽略的奇女子,馬偕夫人――張聰明」。林治平教授寫了一首史詩禮讚蔥仔張聰明,並在後記中呼籲,「希望有心人上山下海找材料,填補這段歷史的空缺。」國內外已有許多學者專家談論張聰明女士。現在您閱讀的文字,不是我上山下海尋找的。感謝馬偕博士和張聰明女士的第四代曾孫女萊斯禮,於二○一四年坐著輪椅和夫婿大衛.詹金斯牙醫師千里迢迢從加拿大飄洋過海,捧來這些寶貴歷史資料的打字及手稿送給我們,還有一枚象徵馬偕蘇格蘭血統的家徽別針,並且慨允我自由運用。他們返國後,還特別再寄來一幀B5尺寸的偕叡廉長子偕威理英挺的軍服照。我趁還在馬偕醫學院的最後一年,趕緊翻譯整理,算是結束四十年教書生涯呈獻給台灣的禮物。將來這些資料會存放在馬偕醫學院的校史館。

我們曾經同意馬偕醫學院印刷三百本書,做為教材及研究之用。謝謝魏校長耀揮和卓教務長文隆的鼓勵和許多同事的協助。耀揮一如往常要做為第一個校讀者兼諮詢及啦啦隊,黃懷貞小姐啟動整理資料,陳芝妤小姐全程爬梳歷史資料和打字,好友高彩雲細心校對,李煜凱先生協助完成,蔡碧華主任和黃世豪先生陪我訪問萊斯禮伉儷。感謝台灣神學院基督教歷史資料中心爽朗允許將研究馬偕歷史的蘇文魁長老蒐集的馬偕家族珍貴照片讓我們無償使用。

為了讓更多人明白馬偕家族對台灣這片土地和人民的深情及愛的行動,我們徵得萊斯禮同意委託長年以印行基督教會歷史書刊為己任的「宇宙光」出版。感謝林治平教授、盧邦賢牧師和文字部主任瞿海良先生的全力支持,金薇華姐妹慧心主編及鄭司維先生精采美編。

王美幸老師從事油畫和琉璃藝術多年,深受馬偕在台灣的事蹟感動,常以走過馬偕走過的台灣而覺得快樂。她用油畫記錄了馬偕所創辦的牛津學堂、淡江中學、偕醫館和淡水教會,也曾在台灣東北角海岸沿線的三芝和龜山島寫生,又彩繪美麗的花蓮和台東。感謝美幸老師爽朗准允我們使用她以生命熱情創作的圖畫,為這本小書增加繽紛的色彩、時間的延續和生命的輝映。

雖然小時候在台南市民族路長老教會學習過羅馬拼音的白話字,但是這次翻譯經過幾番資料搜尋爬梳,包括向台灣神學院歷史資料中心盧啟明先生請益以後,仍然有一些人名和地名還待確定。目前暫時列出原有的拼音字母和試翻的中文,歡迎讀者先進指正。︿在東海岸﹀這則故事附有一張風景照片的圖說為「哪個灣」,也直接翻譯。原文中有「番」和「獵頭族」的用語、也有描繪獵山豬的細節、輕筆帶過清朝的司法不公和客家人與獵頭族的嫌隙,我還是忠實照翻,對各族群並無不敬的意思,只是由偕叡廉的眼中反映當時的一些社會現象。

我非常希望有更多人接力探尋馬偕在台灣、日本及加拿大的後代行蹤。蘇文魁長老在︽台灣女婿黑鬚番︾書中已有著墨。期許這個家族在落腳之處扎實盤根,成為眾人的祝福。這本書的故事感動我們,因為其中洋溢著我們一直渴慕的愛和公義―來自上天,透過馬偕大家族和福爾摩沙人,向世人宣告。深願我們用生命把愛的故事傳講下去,也一次又一次地在故事中遇見自己!

我們都在說故事

對於偉人,我們除了敬佩他們的偉大,也想知道他們的凡民生活點滴、他們的喜好,他們怎麼和孩子、鄰居及同事互動,怎麼在兩難中做出愛的抉擇。我們也想知道偉人的子女後來的發展如何。

馬偕博士的愛兒叡廉是個優秀的說故事人,敏銳、智慧、記憶豐富、幽默詼諧。一九五○年代,他說了許多故事給一群又一群的孩子、朋友和會眾聽,大家都渴慕多聽一點,甚至只是聊天也行。小女兒偕瑪烈做了紀錄。我常想像他氣定神閒地用台語和英語雙聲帶講故事的模樣。

這本書收錄了二十一篇故事,再加上馬偕後代子孫彼此間的通信、叡廉和妻子偕仁利懷念母親的談話及馬偕博士被宣道差會和同工談論的文件,讓我們看到宣道士來台付出的身心代價,以及在困頓中彰顯信仰的榮美。白描的故事和樸素的家書披露「義人的後代」如何生活,彼此祝福,彼此相愛;感受他們對馬偕夫婦和福爾摩沙的懷念,對生命的熱情和行事的低調。

在我心目中,偉大的馬偕博士無論出生入死,永遠都是向前看(或向前衝)、眼神灼灼發光的勇士姿態。世人也總是說馬偕「寧願燒盡,不願朽壞」。我一直以為這是指他孤身到台灣,堅毅面對宣道初期言語的隔閡、台灣人傳統信仰的堅固營壘、辱罵和潑糞,以及罹患瘧疾和喉癌的切身病苦。原來他和我們一樣,也有為人父母子女和鄰居的諸多角色,也可能腹背受敵,依然要做許多愛的割捨。

翻譯這些故事時,真叫我愛不釋卷。我很歡喜知道叡廉從香港校園的地上撿回咖啡豆,捧著給爸爸看,爸爸立刻說要在後院種植。我想像他家的狗小白不斷防衛攻擊鄰居的豬和羊,馬偕博士只好一次又一次把牠送到更遠的天邊海角,託付給善心人家照顧。

我驚訝地發現,他被加拿大婦女外國宣道會的委員議論紛紛,說他的宣道方式妨礙了同事的發展。我也驚喜看到黎約翰牧師娘安妮反省自白,在香港印發「有些事情」的小冊子,為馬偕夫婦做澄清。黎約翰牧師也為馬偕挺身直言,並且說馬偕不只被一個宣道差會不公平地對待。是因為蘇格蘭人剛強的個性,還是因為他和所信的神有親密的關係?馬偕仍然關懷不能同步配搭的同工,繼續到窮鄉僻壤佈道探訪,回家後彎身種植花木蔬菜,又送給門徒和農民,讓寶島更美,糧食較不匱乏。有鋼鐵意志的馬偕博士,懷抱柔軟的牧者心腸。他真心愛台灣這塊土地上的人,為陌生的「嫌犯」陳輝籌措一千銀元贖命;在眾多日本軍官怒斥之下沉著向總督仗義直言,陳述日本軍人在台灣殺人又侵占教會;他和牧師娘更同時照顧十五個生病的女學生。

我也欣喜看到叡廉像父親一樣不只愛人,也愛植物和動物。他在香港用花盆帶回一小段棕櫚樹枝,後來長成大王椰子矗立淡水家的前院。他和姊姊看到瘦弱的小白從花蓮翻山越嶺回淡水的一剎那好不驚喜,後來小白又闖禍要再被送走時,他真是無奈心碎。我歡喜知道叡廉小時候和鄰居孩子玩成一片,踢足球和打陀螺。好像聽到他們有快樂的童年,心中就得到安慰。

身為一個牧師的妹妹, 有時我會暗自關心牧者家庭的幸福。Pastor’s kids(PK,牧者子女)這個名詞提醒我要留意不能把太多社會眼光放在牧者子女身上,期許他們都成為中規中矩的模範生。馬偕家族常常旅行。馬偕博士在一次又一次的旅行中,親近福爾摩沙人,給藥、傳道、訓練和支持學生。叡廉有父親的遺傳,上山下海走透北台灣,交朋友,也宣揚福音。他探望井上醫師,傾聽樟腦工人說故事。他們接受獵頭族後代的招待,共喝一瓶酒,開啟在當地建教會的契機。他也急公好義,愛南方澳平埔族教會的弟兄姊妹,不厭其煩地為他們爭取土地被徵收的補償。

叡廉也遺傳了母親的幽默,一趟花蓮旅行蒐集了八個笑話,包括史密斯醫師殺價半天只買到原住民衣服的兩條袖子。叡廉和菜仔到山上觀看打獵,和一群大漢同睡在一個曬茶的大籃子,默默接受熱情的主人把破舊的地毯當做珍貴的毛毯蓋在身上,還自娛這是生平第一次得到官方鋪紅毯的禮遇。在淡水,路人甲乙丙丁像上菜市場一般,自由進出牙醫診所,觀看叡廉被鑲金牙套。叡廉在父親過世後的九年,從美國和加拿大完成學業,再回到福爾摩沙,承接衣缽繼續投入傳道和教育,創辦淡江中學。知道叡廉曾經來今日馬偕醫學院山腳下的小基隆佈道所(今三芝長老教會)傳福音,和在地農人話家常,交換咖啡和葡萄藤植栽,彷彿和我們馬偕師生跨越時空有更強的聯結。 馬偕博士第三代的孫女偕安蓮、偕明利、偕瑪烈和曾孫女萊斯禮親愛和諧。這一家族的後代也深愛植物和動物。

在笑談的故事裡,我們也看到台灣初代信徒無論是高官陳輝、幫派領袖水益、樟腦工人阿財、五股人塔嫂,或是龍山寺的住持羅妙吉接觸信仰前後的心理轉折。他們信主以後的美好行蹤,仍然在向世人做見證。

當然,我最欣賞的是張聰明女士――馬偕牧師娘的睿智、膽識、堅忍、幽默和熱情。她並不是依附在偉人馬偕身邊的弱女子。她在福爾摩沙被人丟擲燃燒的火把到臉上,在異鄉加拿大用英文演講。她氣度坦蕩、義正詞嚴地用英文寫信向加拿大外國婦女宣道會表明:福爾摩沙人不像美洲地印地安人和印度人;福爾摩沙人不那麼在意收到書籤或衣服,也不必學織絲襪,更沒有想要把東西送到加拿大販賣,珍惜的是加拿大姊妹的代禱和關心。

馬偕在世時,她照顧夫婿,一路相伴,在福爾摩沙上山下海,並且兩度遠航到加拿大,是福爾摩沙第一位環球旅行的女性。牛津學堂初創時,聰明擔任唯一的女性教師。她是女學堂的教師、舍監和負責人。她為學生縫衣服,用詼諧的語言教人改正錯誤。她開放家庭,接待各方人士,傾聽疲憊困苦人的心聲。聰明真是眾人的母親,也是台灣諮商工作者的先驅。

馬偕博士癌病過世以後,她被迫搬離小白宮,另起新居,仍然是眾多北台灣基督徒心靈想回的家。她不過問校務,但隨時準備幫忙。晚年捐獻大片土地開闢淡江中學的運動場。進退之間,氣勢磅礡。大哉聰明!我由衷地敬佩。

二○一六年七月七日,我正興致勃勃地翻譯文稿時,無意間看到二○一五年七月號的《宇宙光》雜誌,封面左下方有一個小標題「台灣的近代史中,最重要卻全被忽略的奇女子,馬偕夫人――張聰明」。林治平教授寫了一首史詩禮讚蔥仔張聰明,並在後記中呼籲,「希望有心人上山下海找材料,填補這段歷史的空缺。」國內外已有許多學者專家談論張聰明女士。現在您閱讀的文字,不是我上山下海尋找的。感謝馬偕博士和張聰明女士的第四代曾孫女萊斯禮,於二○一四年坐著輪椅和夫婿大衛.詹金斯牙醫師千里迢迢從加拿大飄洋過海,捧來這些寶貴歷史資料的打字及手稿送給我們,還有一枚象徵馬偕蘇格蘭血統的家徽別針,並且慨允我自由運用。他們返國後,還特別再寄來一幀B5尺寸的偕叡廉長子偕威理英挺的軍服照。我趁還在馬偕醫學院的最後一年,趕緊翻譯整理,算是結束四十年教書生涯呈獻給台灣的禮物。將來這些資料會存放在馬偕醫學院的校史館。

我們曾經同意馬偕醫學院印刷三百本書,做為教材及研究之用。謝謝魏校長耀揮和卓教務長文隆的鼓勵和許多同事的協助。耀揮一如往常要做為第一個校讀者兼諮詢及啦啦隊,黃懷貞小姐啟動整理資料,陳芝妤小姐全程爬梳歷史資料和打字,好友高彩雲細心校對,李煜凱先生協助完成,蔡碧華主任和黃世豪先生陪我訪問萊斯禮伉儷。感謝台灣神學院基督教歷史資料中心爽朗允許將研究馬偕歷史的蘇文魁長老蒐集的馬偕家族珍貴照片讓我們無償使用。

為了讓更多人明白馬偕家族對台灣這片土地和人民的深情及愛的行動,我們徵得萊斯禮同意委託長年以印行基督教會歷史書刊為己任的「宇宙光」出版。感謝林治平教授、盧邦賢牧師和文字部主任瞿海良先生的全力支持,金薇華姐妹慧心主編及鄭司維先生精采美編。

王美幸老師從事油畫和琉璃藝術多年,深受馬偕在台灣的事蹟感動,常以走過馬偕走過的台灣而覺得快樂。她用油畫記錄了馬偕所創辦的牛津學堂、淡江中學、偕醫館和淡水教會,也曾在台灣東北角海岸沿線的三芝和龜山島寫生,又彩繪美麗的花蓮和台東。感謝美幸老師爽朗准允我們使用她以生命熱情創作的圖畫,為這本小書增加繽紛的色彩、時間的延續和生命的輝映。

雖然小時候在台南市民族路長老教會學習過羅馬拼音的白話字,但是這次翻譯經過幾番資料搜尋爬梳,包括向台灣神學院歷史資料中心盧啟明先生請益以後,仍然有一些人名和地名還待確定。目前暫時列出原有的拼音字母和試翻的中文,歡迎讀者先進指正。︿在東海岸﹀這則故事附有一張風景照片的圖說為「哪個灣」,也直接翻譯。原文中有「番」和「獵頭族」的用語、也有描繪獵山豬的細節、輕筆帶過清朝的司法不公和客家人與獵頭族的嫌隙,我還是忠實照翻,對各族群並無不敬的意思,只是由偕叡廉的眼中反映當時的一些社會現象。

我非常希望有更多人接力探尋馬偕在台灣、日本及加拿大的後代行蹤。蘇文魁長老在︽台灣女婿黑鬚番︾書中已有著墨。期許這個家族在落腳之處扎實盤根,成為眾人的祝福。這本書的故事感動我們,因為其中洋溢著我們一直渴慕的愛和公義―來自上天,透過馬偕大家族和福爾摩沙人,向世人宣告。深願我們用生命把愛的故事傳講下去,也一次又一次地在故事中遇見自己!