2. 克拉克大船=紅毛船

故事從1604年11月18日(萬曆三十二年潤九月二十七日)開始說起。

這一天,澎湖灣波平如鏡,海面上波光粼粼,十幾艘帆影在波光中飄移。海風還不冷,捲起沙灘上的白色細沙,在陽光下輝映著一層微微的白光。

黃昏的時候,隨著陽光西斜,海風漸漸增大。風吹海浪,浪花打岸,激起一層水霧。

澎湖灣的秋冬季節,總是吹著強烈的風。有時到達八級,甚至十級。依照強度算,相當於輕度颱風了。人站在海岸邊,會被強風吹得微微搖晃。澎湖的居民總習慣穿上一身長袖衫,頭戴布巾,整個臉也用布包起來,免得秋風猛烈,秋陽強烈,刮傷了皮膚。

但這一天和平常不同。澎湖海灣裡,停著三艘荷蘭大帆船──歐人洲稱之為克拉克船(Carrack),已經停留一百多天了,還未有離去的跡象。

那長達7、80公尺的巨大船體、60公尺的高聳桅桿,寬大的風帆布,在蔚藍的海面上,投下巨大的陰影。

荷蘭船跟平時看到的中國風帆船完全不同,體量至少大上四、五倍,如果不是用梯子根本無法上下船。

最特別的是,四根高高的大桅桿,掛著大帆布,當做風帆使用。中間那一根大桅桿兩邊,還掛著網子,人可以沿著網子爬上去,掛在網子上,當作瞭望臺。打仗的時候,幾十個人從上面居高臨下,開槍或射箭,占盡優勢。

最厲害的是船的兩側,開了十幾扇窗戶。窗戶一打開。從裡面推出長長的、又黑又粗的一根大鐵管,管子中間是一個黑黝黝的大洞,澎湖居民知道,那是西洋大炮。把炮彈填進去,大炮一打出來,有幾百斤重,可以炸掉一堵城牆。

如果讀者有興趣,想知道當初荷蘭的三艘紅毛船長什麼模樣,可參考今日阿姆斯特丹海事博物館。那裡有一艘依當年的船體設計圖所復刻的、依實體比例重建的克拉克船。航長約50公尺,船高約56公尺,重1100噸,左右合計十六門大炮,船體有三層,中間設計有貨艙、生活區等,相當寬大。船體也非常堅固。可以想見,當年中式風帆船對比之下,何其脆弱。

住澎湖海邊的孩子沒見過這麼高大的船,帶著畏懼又好奇的眼光,在岸邊觀望。可是大人會嚇他們說,那些船上有高大強壯的紅毛番,他們會抓小孩子。你們要是被抓了,就會被帶去番邦當奴隸。

小孩子很害怕,只敢遠遠的跟在背後,偷偷觀察。荷蘭人不僅頭髮像火球,一團卷毛像著火,連鬍子也是紅的,身材高大,手臂粗壯,比起福建人,簡直像巨人。

紅毛番的後面還會跟著皮膚黑得發亮的黑人,那是他們的奴隸,長得特別高大,手長腳長,像一棵黑色的大樹,走起路來搖搖晃晃。漁民傳說,他們有一項特別的本事:可以像魚一樣,潛入水中很久很久,老半天都不必起來換氣,跳到水裡一游,游得老遠才浮出水面。

大人小孩都很訝異,那是什麼樣的黑色水怪呢?

荷蘭船抵達澎湖的日子是8 月7 日,算起來已經停留了一百零三天。

季節風已經從夏天濕熱的南風,轉為風勢強勁的東北風。海岸邊的居民都習慣了這樣的季節轉換,因為風向會決定船從什麼地方來。吹南風的季節,船從東南亞的麻六甲、菲律賓、大泥等地北上,去江浙、福建,或者琉球、日本。吹北風的季節,船則從北方的日本、浙江南下,去往東南亞。他們有時會在澎湖停泊,補給或者交易。他們大多停留一個星期左右,風向順了,便又揚帆大海。

只有這三艘荷蘭大船,像占領澎湖一般,就是不走。

事實上,澎湖居民早已熟悉外國船。一百多年來,經過的葡萄牙船、西班牙船、日本船、海盜船,總是來來去去。他們來補給淡水、購買食物魚貨,很快就走了,只有這一次,紅毛船卻停留這麼久。

更奇怪的是,這裡明明是中國的領土,明朝水師每年春冬兩季都會來防汛駐察,怎麼今年沒有動靜?朝廷,是不想管澎湖了嗎?怎麼放著澎湖讓荷蘭人占領,軍隊卻毫無反應?

荷蘭人來了之後,澎湖灣有了一些不同。在紅毛船的旁邊,有十幾艘福建商船繫著纜繩,隨著海浪起伏。他們是來做買賣的。一些和荷蘭曾在東亞打過交道的福建船商知道消息,紛紛跑回漳州、泉州去收購貨品。消息一傳出:紅毛番來澎湖了,有三艘大船,生意上門啦!

這時的福建人把荷蘭人通稱為紅毛夷或紅毛番。番或夷是福建人對東南亞洋一帶外邦人士的通稱。

從唐朝開始,廣東、福建、江浙一帶的船商就已經和東南亞各國通商,甚至遠至中亞、非洲。元朝是蒙古人所建立,他們更喜歡色目人(以形容他們的眼珠子是有藍、綠、黃等各種顏色的),也就是中亞一帶的波斯人、阿拉伯人,他們的社會地位甚至比漢人還高。那時並無國家的概念,也沒有本國外國觀念,所以就把外邦人士都統稱為夷人、番人。到了十六世紀,新來的葡萄牙人並不被稱為番,而稱為佛郎機人。有趣的是,漢人實在無法分辨葡萄牙人或西班牙人有什麼差別,就通稱為佛郎機人。像張燮在《東西洋考》就把馬尼拉的西班牙人稱為「佛郎機人」。只是荷蘭人長相太特別了,「深目長鼻,毛髮皆赤」,頭髮、鬍子都是紅色,特徵明顯跟葡萄牙人不同,就被稱為紅毛番。

在明朝的記載中,凡是中國以外習稱之為番。故有明朝作家陳第寫的〈東番記〉,指的就是臺灣。乃至於東南亞國家如麻六甲等,也稱之為番。福建的金門人去東南亞經商討生活,也稱之為「落番」。那是一種習慣性的稱呼。

雖然明朝有海禁,但福建人干冒風險,到東亞各國去做生意早已名聞遐邇。因此馬尼拉的西班牙人都稱福建人叫生意人(sangleys)。很有生意頭腦的福建船商一聽到風聲,就集聚到澎湖來了。

紅毛番手上有白銀,做生意很乾脆,他們看準了那些在歐洲有市場的商品,特別是絲綢、瓷器、陶瓷做的小玩偶,都非常討喜。只要他們需要,紅毛番買起來一點也不囉嗦。

而荷蘭人帶來賣的胡椒、香料、檀香木、蘇木等,在江南很受歡迎,不怕沒人要。

交易的地點就在娘媽宮前,那一排用海邊的岩石和茅草蓋起來的房子前面,海邊的廣場上。

本就常與東南亞有貿易往來的漳泉船商都知道,紅毛大船上的船員有七八百人,需要很多酒水食物乾貨,甚至絲綢、瓷器、各色商品,他們腦筋動得快,很快備辦貨品,船一開就帶過來澎湖。更何況紅毛大船是做大生意的,一艘大船得裝下多少貨品,才能運回歐洲去賣。他們要的都是大宗物資,可以先來打聽打聽。

來來去去的大小商船,幾十個小商小販,於是從漳州、泉州來澎湖灣,吆喝穿梭,把本來就有不少居民的娘媽宮(也就是媽祖廟,但當時民間大多稱呼娘媽宮)周邊,點綴得格外熱鬧。

這一次,荷蘭船隊的司令官叫韋麻郎。他早已派遣居住在大泥(在今日泰國、馬來西亞一帶)的福建商人潘秀、李錦等人,先航至福州,為他向官員遞上正式的公文書,表明要來中國做生意,請明朝正式開放貿易。來到澎湖之後,他還特別找了在巴達維亞經商的福建人林玉擔任翻譯,叫他搭小船回泉州,對外宣稱荷蘭人要來買大船用的桅桿和貨物。大船要用的大桅桿有幾十公尺長,這種大材本來就很不容易買到,但買不買得到不是重點,重點是宣傳。商人為了賺錢,到處探詢桅桿,荷蘭人到來的消息就傳開了。

至於當時在澎湖灣出現的韋麻郎是什麼樣的形象,澎湖居民看見的荷蘭人是什樣子,或許我們可以參考阿姆斯特丹海事博物館內的油畫。

博物館展示了許多十七世紀的油畫、航海圖、殖民地城市圖、槍枝大炮模型等等,刻劃出大航海時代,荷蘭東印度公司在亞洲與美洲的殖民貿易歷史,他們稱之為「黃金時代」。那是荷蘭最富裕而日不落的帝國時代。

油畫中有不少描寫荷蘭與西班牙、葡萄牙、英國海戰的精彩畫面。畫面中,不僅呈現當時的殖民地的民情風貌,更有海戰之際,大船著火,瞬間爆炸,整條船被大火包圍,火光沖天,天空中爆滿船體的碎片,以及想逃生的船員,抓住傾斜的桅桿,跳向大海,而逃生小艇在火海中浮沉。

當然,也有不少艦隊的船長、司令官等的肖像。他們有一些典型的特徵:高大魁梧的身材,紅色的頭髮,濃密的紅鬍子修得非常整齊,上髭伏貼在唇上,顯然上了油臘,乾淨油亮,下巴的鬍子如一束漂亮的三角錐,腰佩一支黑色護套長劍。這就是那個年代典型的裝扮。可以想見,率領荷蘭東印度公司遠征東亞的艦隊司令韋麻郎,正是以這一幅形象,出現在澎湖灣。

1604年11月18日這一天下午,在澎湖娘媽宮前悠閒的交易日常中,突然克拉克大船上傳來緊急召集令,要所有戰士、船員立即回船上集合。高高的帆網上,站著好幾個人,其中一人一手抓著網子,一手拿著長長的望遠鏡,向西邊觀望。本來在岸邊買東西的荷蘭人也發現船上有情況,趕緊抓起東西就往回跑,迅速趕到小艇上,回到大船集結。

大船中間的一艘,面向大海的船首,上面雕刻著一尊幾公尺高的希臘神話中的海神波塞東雕像。雕像的後面,船頭高處,韋麻郎拿著一根長長的望遠鏡,望向遠方。具體的說,就是泉州方向的海面。

海邊的漁民感到奇怪,向海面看去,但什麼也沒見到。只有下午的陽光,穿過漸漸轉涼的秋風,照在明亮的海上。

等到紅毛船的船員都回到船上,又過了一陣子,漁民們才從岸上看到,遠遠的海面出現點點船影。

船影慢慢變大,他們看清楚是中國式的風帆船。等到距離更近一點,他們看清了,那是一隊船隊,至少有四、五十艘。那不是漁民,是掛著浯嶼水師軍旗的明朝船隊。

船要比一般的漁船和商船大,船上飄揚的旗子,和幾百根桅桿、風帆,像一大片密密的森林,飄滿了海面。在陽光下構成非常壯觀的場面。

按規定,浯嶼水師每年有兩次防汛。春汛在3到5月,派來的水師會長駐在這裡,以防禦南方的海盜趁著南風來進犯。每年秋天9到11月則為冬汛,目的是防禦北方的日本倭寇乘北風南下。然而,今年9月至今,水師都沒有來。顯然知道紅毛船來了,他們即使來了也無法對付。但這時候來臨的這一隊水師,無論船或軍隊的數量,比往日的水師大約只有八百名左右的土兵,顯然多了三倍以上,這架勢,毫無疑問,是要來對付紅毛船的……。

看著眼前停在碼頭上的三艘紅毛船,人們都知道,這是要打仗的架勢。

然而,任何形勢很清楚,紅毛大船和明朝的戎克船,實在太不成比例了。

那些紅毛大船有明朝水師船的四、五倍大,船身的厚度有一、兩尺,上面塗著瀝青,船緣包了一層鐵殼,只要直直的往前衝過去,對準戎克船直撞,大對小,強壓弱,硬對薄,戎克船一定被撞得粉碎,直接壓入海底。所有船員,全部葬身魚腹。

更可怕的是,每一艘紅毛大船的兩側,都開了上下兩排的炮孔,十幾門大炮。紅毛大船這大炮的威力,這一次澎湖人還沒見識到,但早些年佛郎機人的大炮有多厲害,大家都聽聞過。

現在,回到船上的紅毛番已經開始行動,把船側炮孔上的木板窗戶打開,把大炮向外推出去,做出隨時可以發射的準備。那大炮有幾十斤重,任何一艘船只要中炮,難免粉碎沉沒。

而紅毛大船的大炮加起來至少六、七十門,眾炮齊發,海水震蕩,明朝水師船很難抵擋。

率領明朝水師的將軍是沈有容。福建人都知道,他是出了名的會打仗、敢打仗,連海盜都怕他。去年(1603),他逆著寒冷的東北季風,帶隊去臺灣攻打逃到魍港的海盜,這作風跟明朝水師太不一樣了。他甚至把從海盜虜獲的物品:絲綢.金銀等,全部分給部下,讓他們發了一筆小財,他自己則分文不取。所以他的部隊以敢戰願戰聞名。

然而,再敢打能打,面對懸殊的船隻戰力差異,這戰爭一旦打起來,海面的炮火浮屍,實在不敢想像。漁民會有一段時間很難打魚,因為太容易打撈到屍體。

漁民們回頭看了看不遠處的媽祖廟,裡頭供奉著所有中國船民的女神──媽祖林默娘。船頭媽的神像小小的,廟也小小的,卻代表著船民的希望與祝福。

漁民默默向媽祖祈禱:慈悲的媽祖啊,請祢保佑,千萬不要打起來,讓我們平平安安過日子吧!

3. 韋麻郎看見明朝水師

在面臨明朝水師槍的那個下午,韋麻郎站在克拉克大船上,挺立在高高的船首,帶了幾個副手,手拿望遠鏡,穿過幾條風帆的大繩索,遠遠看見幾十艘戎克船,像一群小魚一般,在大浪中載伏載沉,緩緩向馬公港航行。

從望遠鏡中望去,明朝的水師船上,高高掛起的旗幟,船上開船的人,以及分列在船兩邊站立的軍隊,顯然都訓練有素,紀律井然。

從目測來估計,這一隊明朝水師約莫有四、五十艘船。如林的風帆,在風中飄揚。以一條船有至少五、六十人左右的船員和士兵來看,這些船加起來約有三千人。用這麼大的船隊,帶了三千個士兵,衝著澎湖開過來。很顯然,來人沒有善意。否則不會擺出這種架勢。

他毫不猶豫,立即下令把出去閒逛的士兵全部叫回來,命令所有戰士船員,進入備戰狀態。

饒有海戰經驗的韋麻郎已經在心中估量雙方的實力。

而荷蘭的三艘大船,平均約有五十幾公尺長,二十幾公尺寬,船兩邊設置著兩層大炮的發射孔。三艘大船連在一起,像三座大山,巍巍然占據了港口的中心。大船裡加起來有八百多名船員、戰士,他們都是訓練有素,戰鬥力強大以槍殺為業的職業傭兵,早已慣於海上搏鬥。

韋麻郎的算計裡,每一艘船的兩側,都配有二十幾門大炮。大炮齊發,這些中式帆船根本不是對手。更何況荷蘭船的高度、長度、厚度,高大的風帆在海上行進的速度,乃至配備的火炮,遠遠超過明朝這些戎克船,就算打不過,船硬要啟航開走,那些小船擋也擋不住,追也追不上。

韋麻郎命令戰士把大炮的窗口拉開,大炮推出來,向著明朝水師的方向。

他心中明白,此次前來,目的就是和明朝建立正式貿易關係,取得貿易壟斷權。戰爭不是目的。但戰爭無比殘酷,勝利只留給準備好的人。不管明朝的來意是善是惡,至少秀一秀肌肉給他們看看,才有談判的本錢。

韋麻郎率領東印度公司的船隊到中國來,進駐澎湖,起始於巴達維亞的幾個福建商人向他建議,仿效葡萄牙人之於澳門,澳門的背後是廣州、廣東作為腹地。若到澎湖建立貿易港,把漳州、泉州和福建當成貿易腹地。生意自然可以比澳門好。然而,荷蘭未說出的理由是,一年多前荷蘭海軍上將在柔佛外海搶劫了一艘葡萄牙大商船讓人瞠目結舌。那一次被稱為「世紀大劫案」的海上搶劫,獲利太驚人了。這激起東印度公司對中國貿易的強烈野心。

而最早航行過好望角、印度洋來到東亞的葡萄牙人,比韋麻郎早了八十七年,他們已經歷多次轉折,打了多次戰爭,才好不容易通過收買明朝官員,租借到澳門當貿易港,非常珍惜那個地方所建立的特許的利益連結,更不容許荷蘭人去搶占。

因此,即將到來的風暴,不只是這五十艘明朝水師船對荷蘭三艘克拉克大船,而是涉及到更複雜的葡萄牙人在澳門做貿易,建立歐洲、麻六甲、中國、日本的四角貿易航線,乃至於日本、東南亞幾十個國家的各國船商,他們在東亞的長期經營。

荷蘭,是突然衝入水池裡的一條鱔魚,把池中的生態平衡打亂了。

然而,大航海時代一旦來臨,歐洲人相繼來到東,舊生態不斷被打破改變,已是不可逆轉的趨勢。

是這一切大局勢的改變,才會有澎湖這一刻——紅毛船與明朝水師的對決。

因此,要了解在1604年11月18日這一天,此刻來到澎湖小島會面的這些人、這些事,有多麼特別的意義,唯有從澎湖的歷史,明朝以前的中國海商,東亞的貿易,日本戰國時代的倭寇,豐臣秀吉征服世界的野心和朝鮮戰爭,以及大航海時代開始時,葡萄牙人、西班牙人東來,如何改變了東亞的經濟、國際秩序,而歐洲國家之間的競爭,荷蘭的獨立戰爭,又如何影響它們對東亞的政策。

這一切交織成無比複雜,卻又精彩萬分的戲劇。有海盜與海商的勾心鬥角,有日本與朝鮮的戰爭,有明朝的大將,更有歐洲崛起大國的內部鬥爭及延伸的海外殖民地之戰等等。

每一個人、每一件事、每一場戰爭、每一次交易的背後,都有著曲折豐富、精彩無比的故事,在此時此刻,交會於澎湖。

故事,必須先從澎湖說起。

故事從1604年11月18日(萬曆三十二年潤九月二十七日)開始說起。

這一天,澎湖灣波平如鏡,海面上波光粼粼,十幾艘帆影在波光中飄移。海風還不冷,捲起沙灘上的白色細沙,在陽光下輝映著一層微微的白光。

黃昏的時候,隨著陽光西斜,海風漸漸增大。風吹海浪,浪花打岸,激起一層水霧。

澎湖灣的秋冬季節,總是吹著強烈的風。有時到達八級,甚至十級。依照強度算,相當於輕度颱風了。人站在海岸邊,會被強風吹得微微搖晃。澎湖的居民總習慣穿上一身長袖衫,頭戴布巾,整個臉也用布包起來,免得秋風猛烈,秋陽強烈,刮傷了皮膚。

但這一天和平常不同。澎湖海灣裡,停著三艘荷蘭大帆船──歐人洲稱之為克拉克船(Carrack),已經停留一百多天了,還未有離去的跡象。

那長達7、80公尺的巨大船體、60公尺的高聳桅桿,寬大的風帆布,在蔚藍的海面上,投下巨大的陰影。

荷蘭船跟平時看到的中國風帆船完全不同,體量至少大上四、五倍,如果不是用梯子根本無法上下船。

最特別的是,四根高高的大桅桿,掛著大帆布,當做風帆使用。中間那一根大桅桿兩邊,還掛著網子,人可以沿著網子爬上去,掛在網子上,當作瞭望臺。打仗的時候,幾十個人從上面居高臨下,開槍或射箭,占盡優勢。

最厲害的是船的兩側,開了十幾扇窗戶。窗戶一打開。從裡面推出長長的、又黑又粗的一根大鐵管,管子中間是一個黑黝黝的大洞,澎湖居民知道,那是西洋大炮。把炮彈填進去,大炮一打出來,有幾百斤重,可以炸掉一堵城牆。

如果讀者有興趣,想知道當初荷蘭的三艘紅毛船長什麼模樣,可參考今日阿姆斯特丹海事博物館。那裡有一艘依當年的船體設計圖所復刻的、依實體比例重建的克拉克船。航長約50公尺,船高約56公尺,重1100噸,左右合計十六門大炮,船體有三層,中間設計有貨艙、生活區等,相當寬大。船體也非常堅固。可以想見,當年中式風帆船對比之下,何其脆弱。

住澎湖海邊的孩子沒見過這麼高大的船,帶著畏懼又好奇的眼光,在岸邊觀望。可是大人會嚇他們說,那些船上有高大強壯的紅毛番,他們會抓小孩子。你們要是被抓了,就會被帶去番邦當奴隸。

小孩子很害怕,只敢遠遠的跟在背後,偷偷觀察。荷蘭人不僅頭髮像火球,一團卷毛像著火,連鬍子也是紅的,身材高大,手臂粗壯,比起福建人,簡直像巨人。

紅毛番的後面還會跟著皮膚黑得發亮的黑人,那是他們的奴隸,長得特別高大,手長腳長,像一棵黑色的大樹,走起路來搖搖晃晃。漁民傳說,他們有一項特別的本事:可以像魚一樣,潛入水中很久很久,老半天都不必起來換氣,跳到水裡一游,游得老遠才浮出水面。

大人小孩都很訝異,那是什麼樣的黑色水怪呢?

荷蘭船抵達澎湖的日子是8 月7 日,算起來已經停留了一百零三天。

季節風已經從夏天濕熱的南風,轉為風勢強勁的東北風。海岸邊的居民都習慣了這樣的季節轉換,因為風向會決定船從什麼地方來。吹南風的季節,船從東南亞的麻六甲、菲律賓、大泥等地北上,去江浙、福建,或者琉球、日本。吹北風的季節,船則從北方的日本、浙江南下,去往東南亞。他們有時會在澎湖停泊,補給或者交易。他們大多停留一個星期左右,風向順了,便又揚帆大海。

只有這三艘荷蘭大船,像占領澎湖一般,就是不走。

事實上,澎湖居民早已熟悉外國船。一百多年來,經過的葡萄牙船、西班牙船、日本船、海盜船,總是來來去去。他們來補給淡水、購買食物魚貨,很快就走了,只有這一次,紅毛船卻停留這麼久。

更奇怪的是,這裡明明是中國的領土,明朝水師每年春冬兩季都會來防汛駐察,怎麼今年沒有動靜?朝廷,是不想管澎湖了嗎?怎麼放著澎湖讓荷蘭人占領,軍隊卻毫無反應?

荷蘭人來了之後,澎湖灣有了一些不同。在紅毛船的旁邊,有十幾艘福建商船繫著纜繩,隨著海浪起伏。他們是來做買賣的。一些和荷蘭曾在東亞打過交道的福建船商知道消息,紛紛跑回漳州、泉州去收購貨品。消息一傳出:紅毛番來澎湖了,有三艘大船,生意上門啦!

這時的福建人把荷蘭人通稱為紅毛夷或紅毛番。番或夷是福建人對東南亞洋一帶外邦人士的通稱。

從唐朝開始,廣東、福建、江浙一帶的船商就已經和東南亞各國通商,甚至遠至中亞、非洲。元朝是蒙古人所建立,他們更喜歡色目人(以形容他們的眼珠子是有藍、綠、黃等各種顏色的),也就是中亞一帶的波斯人、阿拉伯人,他們的社會地位甚至比漢人還高。那時並無國家的概念,也沒有本國外國觀念,所以就把外邦人士都統稱為夷人、番人。到了十六世紀,新來的葡萄牙人並不被稱為番,而稱為佛郎機人。有趣的是,漢人實在無法分辨葡萄牙人或西班牙人有什麼差別,就通稱為佛郎機人。像張燮在《東西洋考》就把馬尼拉的西班牙人稱為「佛郎機人」。只是荷蘭人長相太特別了,「深目長鼻,毛髮皆赤」,頭髮、鬍子都是紅色,特徵明顯跟葡萄牙人不同,就被稱為紅毛番。

在明朝的記載中,凡是中國以外習稱之為番。故有明朝作家陳第寫的〈東番記〉,指的就是臺灣。乃至於東南亞國家如麻六甲等,也稱之為番。福建的金門人去東南亞經商討生活,也稱之為「落番」。那是一種習慣性的稱呼。

雖然明朝有海禁,但福建人干冒風險,到東亞各國去做生意早已名聞遐邇。因此馬尼拉的西班牙人都稱福建人叫生意人(sangleys)。很有生意頭腦的福建船商一聽到風聲,就集聚到澎湖來了。

紅毛番手上有白銀,做生意很乾脆,他們看準了那些在歐洲有市場的商品,特別是絲綢、瓷器、陶瓷做的小玩偶,都非常討喜。只要他們需要,紅毛番買起來一點也不囉嗦。

而荷蘭人帶來賣的胡椒、香料、檀香木、蘇木等,在江南很受歡迎,不怕沒人要。

交易的地點就在娘媽宮前,那一排用海邊的岩石和茅草蓋起來的房子前面,海邊的廣場上。

本就常與東南亞有貿易往來的漳泉船商都知道,紅毛大船上的船員有七八百人,需要很多酒水食物乾貨,甚至絲綢、瓷器、各色商品,他們腦筋動得快,很快備辦貨品,船一開就帶過來澎湖。更何況紅毛大船是做大生意的,一艘大船得裝下多少貨品,才能運回歐洲去賣。他們要的都是大宗物資,可以先來打聽打聽。

來來去去的大小商船,幾十個小商小販,於是從漳州、泉州來澎湖灣,吆喝穿梭,把本來就有不少居民的娘媽宮(也就是媽祖廟,但當時民間大多稱呼娘媽宮)周邊,點綴得格外熱鬧。

這一次,荷蘭船隊的司令官叫韋麻郎。他早已派遣居住在大泥(在今日泰國、馬來西亞一帶)的福建商人潘秀、李錦等人,先航至福州,為他向官員遞上正式的公文書,表明要來中國做生意,請明朝正式開放貿易。來到澎湖之後,他還特別找了在巴達維亞經商的福建人林玉擔任翻譯,叫他搭小船回泉州,對外宣稱荷蘭人要來買大船用的桅桿和貨物。大船要用的大桅桿有幾十公尺長,這種大材本來就很不容易買到,但買不買得到不是重點,重點是宣傳。商人為了賺錢,到處探詢桅桿,荷蘭人到來的消息就傳開了。

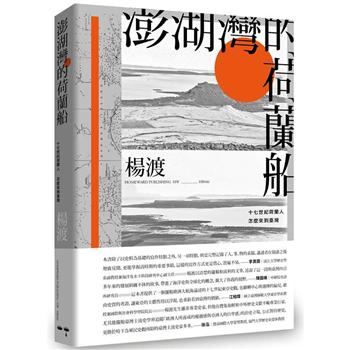

至於當時在澎湖灣出現的韋麻郎是什麼樣的形象,澎湖居民看見的荷蘭人是什樣子,或許我們可以參考阿姆斯特丹海事博物館內的油畫。

博物館展示了許多十七世紀的油畫、航海圖、殖民地城市圖、槍枝大炮模型等等,刻劃出大航海時代,荷蘭東印度公司在亞洲與美洲的殖民貿易歷史,他們稱之為「黃金時代」。那是荷蘭最富裕而日不落的帝國時代。

油畫中有不少描寫荷蘭與西班牙、葡萄牙、英國海戰的精彩畫面。畫面中,不僅呈現當時的殖民地的民情風貌,更有海戰之際,大船著火,瞬間爆炸,整條船被大火包圍,火光沖天,天空中爆滿船體的碎片,以及想逃生的船員,抓住傾斜的桅桿,跳向大海,而逃生小艇在火海中浮沉。

當然,也有不少艦隊的船長、司令官等的肖像。他們有一些典型的特徵:高大魁梧的身材,紅色的頭髮,濃密的紅鬍子修得非常整齊,上髭伏貼在唇上,顯然上了油臘,乾淨油亮,下巴的鬍子如一束漂亮的三角錐,腰佩一支黑色護套長劍。這就是那個年代典型的裝扮。可以想見,率領荷蘭東印度公司遠征東亞的艦隊司令韋麻郎,正是以這一幅形象,出現在澎湖灣。

1604年11月18日這一天下午,在澎湖娘媽宮前悠閒的交易日常中,突然克拉克大船上傳來緊急召集令,要所有戰士、船員立即回船上集合。高高的帆網上,站著好幾個人,其中一人一手抓著網子,一手拿著長長的望遠鏡,向西邊觀望。本來在岸邊買東西的荷蘭人也發現船上有情況,趕緊抓起東西就往回跑,迅速趕到小艇上,回到大船集結。

大船中間的一艘,面向大海的船首,上面雕刻著一尊幾公尺高的希臘神話中的海神波塞東雕像。雕像的後面,船頭高處,韋麻郎拿著一根長長的望遠鏡,望向遠方。具體的說,就是泉州方向的海面。

海邊的漁民感到奇怪,向海面看去,但什麼也沒見到。只有下午的陽光,穿過漸漸轉涼的秋風,照在明亮的海上。

等到紅毛船的船員都回到船上,又過了一陣子,漁民們才從岸上看到,遠遠的海面出現點點船影。

船影慢慢變大,他們看清楚是中國式的風帆船。等到距離更近一點,他們看清了,那是一隊船隊,至少有四、五十艘。那不是漁民,是掛著浯嶼水師軍旗的明朝船隊。

船要比一般的漁船和商船大,船上飄揚的旗子,和幾百根桅桿、風帆,像一大片密密的森林,飄滿了海面。在陽光下構成非常壯觀的場面。

按規定,浯嶼水師每年有兩次防汛。春汛在3到5月,派來的水師會長駐在這裡,以防禦南方的海盜趁著南風來進犯。每年秋天9到11月則為冬汛,目的是防禦北方的日本倭寇乘北風南下。然而,今年9月至今,水師都沒有來。顯然知道紅毛船來了,他們即使來了也無法對付。但這時候來臨的這一隊水師,無論船或軍隊的數量,比往日的水師大約只有八百名左右的土兵,顯然多了三倍以上,這架勢,毫無疑問,是要來對付紅毛船的……。

看著眼前停在碼頭上的三艘紅毛船,人們都知道,這是要打仗的架勢。

然而,任何形勢很清楚,紅毛大船和明朝的戎克船,實在太不成比例了。

那些紅毛大船有明朝水師船的四、五倍大,船身的厚度有一、兩尺,上面塗著瀝青,船緣包了一層鐵殼,只要直直的往前衝過去,對準戎克船直撞,大對小,強壓弱,硬對薄,戎克船一定被撞得粉碎,直接壓入海底。所有船員,全部葬身魚腹。

更可怕的是,每一艘紅毛大船的兩側,都開了上下兩排的炮孔,十幾門大炮。紅毛大船這大炮的威力,這一次澎湖人還沒見識到,但早些年佛郎機人的大炮有多厲害,大家都聽聞過。

現在,回到船上的紅毛番已經開始行動,把船側炮孔上的木板窗戶打開,把大炮向外推出去,做出隨時可以發射的準備。那大炮有幾十斤重,任何一艘船只要中炮,難免粉碎沉沒。

而紅毛大船的大炮加起來至少六、七十門,眾炮齊發,海水震蕩,明朝水師船很難抵擋。

率領明朝水師的將軍是沈有容。福建人都知道,他是出了名的會打仗、敢打仗,連海盜都怕他。去年(1603),他逆著寒冷的東北季風,帶隊去臺灣攻打逃到魍港的海盜,這作風跟明朝水師太不一樣了。他甚至把從海盜虜獲的物品:絲綢.金銀等,全部分給部下,讓他們發了一筆小財,他自己則分文不取。所以他的部隊以敢戰願戰聞名。

然而,再敢打能打,面對懸殊的船隻戰力差異,這戰爭一旦打起來,海面的炮火浮屍,實在不敢想像。漁民會有一段時間很難打魚,因為太容易打撈到屍體。

漁民們回頭看了看不遠處的媽祖廟,裡頭供奉著所有中國船民的女神──媽祖林默娘。船頭媽的神像小小的,廟也小小的,卻代表著船民的希望與祝福。

漁民默默向媽祖祈禱:慈悲的媽祖啊,請祢保佑,千萬不要打起來,讓我們平平安安過日子吧!

3. 韋麻郎看見明朝水師

在面臨明朝水師槍的那個下午,韋麻郎站在克拉克大船上,挺立在高高的船首,帶了幾個副手,手拿望遠鏡,穿過幾條風帆的大繩索,遠遠看見幾十艘戎克船,像一群小魚一般,在大浪中載伏載沉,緩緩向馬公港航行。

從望遠鏡中望去,明朝的水師船上,高高掛起的旗幟,船上開船的人,以及分列在船兩邊站立的軍隊,顯然都訓練有素,紀律井然。

從目測來估計,這一隊明朝水師約莫有四、五十艘船。如林的風帆,在風中飄揚。以一條船有至少五、六十人左右的船員和士兵來看,這些船加起來約有三千人。用這麼大的船隊,帶了三千個士兵,衝著澎湖開過來。很顯然,來人沒有善意。否則不會擺出這種架勢。

他毫不猶豫,立即下令把出去閒逛的士兵全部叫回來,命令所有戰士船員,進入備戰狀態。

饒有海戰經驗的韋麻郎已經在心中估量雙方的實力。

而荷蘭的三艘大船,平均約有五十幾公尺長,二十幾公尺寬,船兩邊設置著兩層大炮的發射孔。三艘大船連在一起,像三座大山,巍巍然占據了港口的中心。大船裡加起來有八百多名船員、戰士,他們都是訓練有素,戰鬥力強大以槍殺為業的職業傭兵,早已慣於海上搏鬥。

韋麻郎的算計裡,每一艘船的兩側,都配有二十幾門大炮。大炮齊發,這些中式帆船根本不是對手。更何況荷蘭船的高度、長度、厚度,高大的風帆在海上行進的速度,乃至配備的火炮,遠遠超過明朝這些戎克船,就算打不過,船硬要啟航開走,那些小船擋也擋不住,追也追不上。

韋麻郎命令戰士把大炮的窗口拉開,大炮推出來,向著明朝水師的方向。

他心中明白,此次前來,目的就是和明朝建立正式貿易關係,取得貿易壟斷權。戰爭不是目的。但戰爭無比殘酷,勝利只留給準備好的人。不管明朝的來意是善是惡,至少秀一秀肌肉給他們看看,才有談判的本錢。

韋麻郎率領東印度公司的船隊到中國來,進駐澎湖,起始於巴達維亞的幾個福建商人向他建議,仿效葡萄牙人之於澳門,澳門的背後是廣州、廣東作為腹地。若到澎湖建立貿易港,把漳州、泉州和福建當成貿易腹地。生意自然可以比澳門好。然而,荷蘭未說出的理由是,一年多前荷蘭海軍上將在柔佛外海搶劫了一艘葡萄牙大商船讓人瞠目結舌。那一次被稱為「世紀大劫案」的海上搶劫,獲利太驚人了。這激起東印度公司對中國貿易的強烈野心。

而最早航行過好望角、印度洋來到東亞的葡萄牙人,比韋麻郎早了八十七年,他們已經歷多次轉折,打了多次戰爭,才好不容易通過收買明朝官員,租借到澳門當貿易港,非常珍惜那個地方所建立的特許的利益連結,更不容許荷蘭人去搶占。

因此,即將到來的風暴,不只是這五十艘明朝水師船對荷蘭三艘克拉克大船,而是涉及到更複雜的葡萄牙人在澳門做貿易,建立歐洲、麻六甲、中國、日本的四角貿易航線,乃至於日本、東南亞幾十個國家的各國船商,他們在東亞的長期經營。

荷蘭,是突然衝入水池裡的一條鱔魚,把池中的生態平衡打亂了。

然而,大航海時代一旦來臨,歐洲人相繼來到東,舊生態不斷被打破改變,已是不可逆轉的趨勢。

是這一切大局勢的改變,才會有澎湖這一刻——紅毛船與明朝水師的對決。

因此,要了解在1604年11月18日這一天,此刻來到澎湖小島會面的這些人、這些事,有多麼特別的意義,唯有從澎湖的歷史,明朝以前的中國海商,東亞的貿易,日本戰國時代的倭寇,豐臣秀吉征服世界的野心和朝鮮戰爭,以及大航海時代開始時,葡萄牙人、西班牙人東來,如何改變了東亞的經濟、國際秩序,而歐洲國家之間的競爭,荷蘭的獨立戰爭,又如何影響它們對東亞的政策。

這一切交織成無比複雜,卻又精彩萬分的戲劇。有海盜與海商的勾心鬥角,有日本與朝鮮的戰爭,有明朝的大將,更有歐洲崛起大國的內部鬥爭及延伸的海外殖民地之戰等等。

每一個人、每一件事、每一場戰爭、每一次交易的背後,都有著曲折豐富、精彩無比的故事,在此時此刻,交會於澎湖。

故事,必須先從澎湖說起。