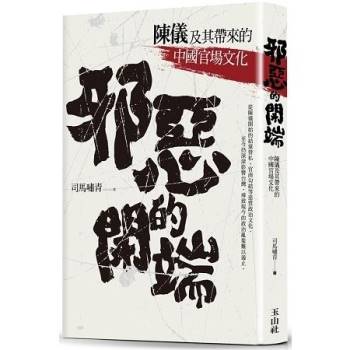

導言

陳儀帶來的中國官場文化

陳儀(一八八三~一九五○),中國浙江紹興人。戰後,國民政府派他來接收台灣,出任長官公署行政長官。

雖名為長官,但他卻失政連連,導致二二八事件爆發,許多台籍菁英不明下落,他也因此下台,但後來又出任浙江省主席,顯露投共傾向,終至被押來台。一九四九年底,國民政府結束在中國大陸二十二年的統治,「播遷」來台,翌年陳儀以通(共)匪謀叛遭槍決。

陳儀從而立之年開始,即現身中國近代史舞台,舉凡孫文當選臨時大總統時的政府,或是袁世凱、孫傳芳陣營,都可見其蹤影。自從蔣介石北伐、國民政府於一九二七年成立後,他即在蔣陣營效命,深獲蔣介石器重。

陳儀與蔣介石究竟是什麼關係呢?

出身黃大浙 高人一等

台灣在一九八八年、蔣經國總統逝世於任內之後,即結束兩蔣威權體制時代(溯自蔣介石於一九四九年底將國民政府遷台),此後有關兩蔣時代的文章或文獻,即蜂擁而出。

其中,令人印象深刻的是:黨、政、軍首長以出身於「黃大浙」者為主流。黃者,指黃埔軍校;大者,指陸軍大學;浙即浙江,泛指江(蘇)浙(江)。

其中的指標人物之一:胡宗南(一八九六~一九六二),即吻合這個「規格」—出生於浙江鎮海,黃埔一期。來台後,進入「國防大學」(陸大結束後來台改設),一九五九年國防研究院第一期。身後葬在陽明山蔣介石營建的最後行館、今陽明書屋旁。當時陽明山為禁葬區,是在陸軍總司令劉安祺的指點下,由胡夫人寫信給蔣介石要求這塊「福地」而終獲應允。

「青山有幸埋忠骨」,胡宗南是蔣介石的愛將,而且對「校長」忠心耿耿,才能獲得這樣的殊遇。

關於黃埔軍校,最前身是清末一九○二年開辦的北洋行營將弁學堂,一九一一年變成保定預備大學堂,一九一二年正式開辦保定軍校,名軍事學家、陳儀的學長蔣百里,即出任該校第二任校長。

保定軍校於一九二三年停辦。

一九二四年,陸軍軍官學校開辦於黃埔,通稱為黃埔軍校,校長蔣介石,秉持其一貫「作之君、作之師」的君臨姿態,畢業生也以「天子門生」自居,從此「黃埔×期」成為晉升的重要識別證。儘管黃埔時期僅歷時六年,即一~七期,隨後即遷至南京改稱中央陸軍軍官學校,但仍接續黃埔的期別,也通稱為黃埔軍校。一九五○年十月,在台灣鳳山復校,仍稱陸軍軍官學校。

至於陸軍大學,前身是一九○六年創辦的陸軍隨營軍官學堂,一九一二年改制為陸軍大學,一九一三年遷到北京(學員有徐永昌、熊斌……等),一九三一年遷校至南京,蔣介石自兼校長,實際校務由代行校長執行。一九三五年,全中國所有的軍事學校概由蔣介石兼任校長,校務由教育長執行。對日戰爭爆發後,由蔣百里出任陸軍大學代行校長,在長沙就職;蔣百里後病歿於由湖南經廣西轉雲南途中,由陳儀接任代行校長,教育長則由他在浙軍一師師長任內的參謀徐培根出任。陳儀自一師時代開始,即對訓練活動非常重視,而這也構成了蔣、陳彼此關係密切的一個同心圓。

自一九二九年開始,始有黃埔軍校畢業生進入陸大。之後,黃埔畢業生成為陸大學生的基本來源。至此,陸大接續黃埔而更有出路,也變得更有生氣。

抗戰末期,蔣家「內廷」的侍從室參謀人員,以陸大出身者為基幹。蔣介石習慣以手令交辦事項,於是「奉諭」成為對下屬交辦事項「承上啟下」、開門見山的用語;「行營」、「行轅」都出自他的獨創;以「侍從」為名,更是矮化了事奉的人才……諸如此類,都可見蔣介石帝王思想之一斑。來台後,他「南面王」的架勢更加成熟,行館林立,而長期開辦的革命實踐研究院,班次名目繁多,他又習慣以合照題贈優秀學員,成為學員掛在辦公室、會客室的最佳門神!

蔣介石祖籍浙江奉化,而其母是王太夫人,元配是毛夫人,因此浙江人,以及姓王、姓毛的,都是「自家人」。

至於陳儀的出線,則是沾了「黃大浙」中的「浙」江同鄉的邊。

人脈、金脈 經典之作

大部份的傳記資料,都對蔣介石運黃金來台著墨甚多,有關其運用,若結合上述人脈,則經典之作為《聯合報》前身《民族報》的創刊,這比起陳儀沾上「浙」字邊,又多了「黃」字邊。

《民族報》創刊於一九四九年五月,創辦人王永濤(王逸芬)來台之初,即參與該黃金運台工作,且在長年擔任侍衛長的俞濟時(一九○四~一九九○)指示下,運用過一小部份黃金(一百條,一條十兩)當作創業資本。未料,創業之初即因社論呼籲軍公教調薪(總主筆為殷海光)而觸怒當局,旋即遭停刊處分。隨後,參與革命實踐研究院第一期(同年十月開辦)受訓的王惕吾,在俞濟時的愷切建議下同意接辦,同樣也受惠於該批黃金中的兩百條,外加一筆美元,從此王氏出任《民族報》發行人兼社長。

為什麼俞濟時有如此權限呢?

其實,他的出處進退,得力於叔叔俞飛鵬(一八八四~一九六六)的提攜。他們是浙江奉化人,辛亥革命後,滬軍都督陳其美(蔣介石的拜把盟兄)將俞飛鵬保送入北京軍需學校,黃埔創校時,俞飛鵬即擔任軍需部副主任。

軍需部主任周駿彥(枕琴),與陳其美是日本東京警監學校同學,回國後,於一九二○年上海證券物品交易所成立時,擔任監察人,陳其美的侄兒陳果夫,則為第五十四號經紀人,而該經紀人店名取為恒泰號。蔣介石、陳果夫、戴季陶、張靜江家族……等,都是恒泰號股東,可視為國民黨黨營事業的濫觴。

後來,周駿彥、俞飛鵬先後出任軍需署長,抗戰勝利後,俞飛鵬任交通部長。後來出任交通部長者,如賀衷寒、袁守謙(陳儀妹婿),都是黃埔一期。

俞濟時也是黃埔一期。黃埔創校的同時,蔣介石也在身邊成立衛兵隊,後迭經演變,直到一九四○年,軍事委員會成立警衛團,黃埔水陸巡察大隊改編為該團第二營,由原任該大隊大隊長的俞濟時出任營長。王瑞鍾(王惕吾本名)也擔任其中一營的營長,而他是浙江東陽人,黃埔八期。

一九四二年十一月,俞濟時出任蔣介石侍衛長。

一九五一年,《民族報》與《經濟時報》、《全民日報》合併為聯合版,兩年後改組為《聯合報》,社長范鶴言為浙江鄞縣人,是知名藏書樓「天一閣」創建人范欽後人,曾任中央銀行祕書處處長,之前曾入寧波商業學校就讀,當時校長即為周駿彥。《民族報》的創刊為什麼會得到金條的資助?這跟它創刊初期言論重點放在鼓吹蔣介石復職、建立領導中心有關。此外,周駿彥的孫子周宏濤,也於來台之初隨蔣介石的復職而出任總統府機要室主任。結合這些金脈、人脈,當蔣介石復職前夕在台北賓館集會時,王惕吾得以「事先聞風」地開著吉普車、帶著記者駛進該館,隨後發行《民族報》第一號號外,免費贈送,見證此歷史性的一幕。

總之,從《民族報》創刊,再演進到創辦《聯合報》,象徵國府遷台後,台灣報業發展史上重大的一頁,在人脈、金脈的牽引下,自家人貫穿其間,終克有成。

暗殺手法 幫會文化

江浙人來台,自成「自家人」,最早始自陳儀於戰後前來接收,任用以江浙同鄉為主流的各級首長,台籍出身者居然僅教育處次長一席,如此「隔離」,民心難服。

陳儀偏愛用自家人,其來有自。

清末江南以江蘇、浙江為中心,形成了兩個政治團體,一是以張謇、湯壽潛為代表的立憲派;另一是以章太炎、蔡元培、徐錫麟為代表,於一九○四年成立的光復會。陳儀兩邊都沾得上邊,與兄長陳威都是光復會成員。

一九○五年,同盟會在日本成立,這是反清革命運動後,傳統幫會蛻變為近代結社組黨(國民黨前身)的重大轉折。同盟會與光復會最大的分歧點是:同盟會更注重幫會的宣誓儀式,尤其是辛亥革命後,國民黨主政,更將光復會說得一文不值,其中一位指標性人物陶成章,本是光復會領袖人物,辛亥革命後,他與多人爭取浙江都督職位,最後由湯壽潛出任,陶氏只好出任參議,抑鬱不得志;後來他自設光復軍總司令部於上海,進行募兵,引來陳其美的忌恨,派蔣介石將他暗殺,蔣也由此起家。後來蔣介石對付共產黨,進行清黨、剿共,暗殺手法更是常見,尤其是軍統、中統全盛時代,暗殺文化更加發揚光大。

軍統在戴笠(黃埔六期,未畢業)主持下,人員多時達八萬人,經費實報實銷,連孔祥熙、宋子文先後主持財經大計,也額外支持,不敢怠慢。戴笠與湯恩伯關係匪淺,抗戰期間,戴笠赴河南湯部駐地,黃埔一期如孫元良(明星秦漢之父)、陳大慶……等,都要陪宴觀劇。

儘管戴笠主持軍統,搜集情資有如天羅地網,但是從相關人物的動向,卻可看出「百密一疏」的致命弱點。

在台灣二二八事件後,進行「清鄉」之際,胡宗南率領十五萬人進攻共產黨的老巢延安,自誇俘虜五萬、血戰七晝夜……云云,蔣介石自認占領延安,自己就勝利了,還派中央大員前往慰問,論功行賞一番。

其實,對方是擺了「空城計」,早就撤退了!原因無他,胡宗南身邊的副官、機要祕書……都是周恩來佈置的眼線。

這跟日後蔣介石文膽陳布雷的女兒陳璉、女婿袁永熙都是共產黨員,如出一轍。

戰後,國共雙方在重慶展開會談,毛澤東的特務頭子王若飛,由重慶飛返延安途中墜機身亡,是戴笠於事前派人動了手腳。不久,對方以牙還牙,戴笠座機也告墜毀,之後接班的毛人鳳有如斷了線的風箏,過去針對「自家人」建立的監控網隨之失靈,國府軍隊叛將如圖窮匕現,不斷湧現,接著就是兵敗如山倒。

軍統到台灣

早在日本發動太平洋戰爭前夕,戴笠即推定台灣必為重要基地,從此有所佈建,也影響台灣人士的出處進退,與本書有關的人物如下:

一、翁俊明:一九四二年八月,軍統局成立沿海工作區,下設台灣組,並以翁氏出任台灣直屬組組長。

二、劉啟光:一九四五年二月,軍統局成立台灣工作團,以福州為前進基地,劉啟光擔任團主任。

三、陳達元、陳逸松:一九四五年底,原任軍統閩南站站長的陳達元,轉任台灣警備總部調查室主任,翌年軍統局改組為保密局,由台灣站長林頂立與毛人鳳之弟毛簡擔任書記。陳逸松與陳達元為福建漳浦宗親,輩份上,陳達元為陳逸松的侄兒輩。林頂立則秉持軍統一向的辦報模式,主持《全民日報》。

四、王新衡:蔣經國留俄時期的同學,回國後結識戴笠,編譯《格柏烏》(即KGB)、《切卡》,成為軍統的教材。一九三五年出任軍統局上海區區長,書記為秦承志(馬英九外公)。抗戰後,王氏任香港區長,與杜月笙合作密切。戴笠死後,上海市軍統人馬多賴王氏運籌帷幄,居間處理「漢奸」案,舉足輕重。

光復會員 班底來源

陳儀少年得志,從民國初年開始,即在浙江政軍界顯露頭角,最大背景即光復會。

辛亥革命後,陳儀(當時名為「陳毅」)是浙江省四位代表之一,前往南京選出孫中山為臨時大總統。台灣出身的丘逢甲,也見證了這個歷史性場面。另三位代表中,湯爾和、陳時夏是光復會會員,而黃群則與陳儀家族事業關係密切,將詳述於後面的章節中。

後來陳儀加入孫傳芳陣營,一度當到浙江省長,而出任江蘇省長的陳陶遺,也是光復會會員。

陳儀在蔣介石領導北伐後,棄孫投蔣,被蔣介石派到德國考察,也因此推薦了俞大維,結識了徐學禹……等,與光復會淵源深厚。

俞大維的堂兄俞大純是光復會會員,大純之父俞明震是「台灣民主國」內政部長。大純之子俞啟威(黃敬),曾與未嫁給毛澤東之前的江青同居過,到延安後與新聞記者出身的范瑾結婚。

范瑾從母姓,父親許壽昌,叔父許壽裳;陳儀主持台政後,聘許壽裳主持編譯館。

許壽昌、許壽裳兄弟相差十七歲,因而許壽裳的啟蒙教育即由兄長聘請老師許克丞(字仲卿)傳授,許仲卿也是光復會會員。

陳儀留日時,即與紹興同鄉魯迅、許壽裳……等來往密切,都是光復會會員。

光復會的領導人物徐錫麟,其弟徐錫麒在一九二六年左右買下蔡元培在紹興的故居,也是光復會會員,徐學禹是他的兒子。

蔡元培堂哥蔡谷清,與陳威是連襟,都是會員。

徐錫麟獨生子徐學文,陳儀來台後安排他主持專賣局旗下的一個化學工業公司;他的女兒徐乃錦,後來嫁給蔣經國的長男蔣孝文。俞大維的兒子俞揚和,則娶了蔣經國的女兒蔣孝章。

徐學禹、沈銘訓(仲九)……都是陳儀主持閩政時期起用的親信,共同點是同樣來自光復會。

陳儀親日 其來有自

在陳儀主持閩政的同時,日本侵華也日益熾烈,一九三七年七月盧溝橋事變後,中日戰爭爆發,此後,日本軍方的策略即為在占領地成立傀儡政權。

當年底,日本在北平成立臨時政府,要員以來自浙江的留日者為主流。如湯爾和任議政委員長、教育總署署長,王蔭泰任議政委員,俞大純任建設總署總務局長(上任第一天即在途中遭暗殺,這是對投日份子的恐怖攻擊事件)……而他們也都是光復會成員。

其間,陳儀主持閩政重用的李擇一,也是指標性人物之一。

李擇一(宣韓),福建人,日本慶應大學畢業,歸國後效力於黃郛旗下,與殷汝耕、袁良……等活躍於上海政界。一九三三年,黃郛北上主持北平政務整理委員會,李氏出任參議。一九三五年該會撤消,袁良出任北平市長,李則南下到陳儀主持的福建省政府擔任顧問。

李擇一的兄長李宣威,在臨時政府擔任交通局長。該政府委員長王克敏,曾在陳威之後擔任中國銀行總裁,而該政府的對日事務則交由王克敏的女婿邵東湖負責。邵氏與李宣威都畢業自東京高工學校。

繼之,南京維新政府在一九三八年成立,李擇一即為催生者。

不過,表面上是由他的日本義子岡田尚、岡田清兄弟(化名江天左、江天右)出面,他們在上海頻訪陳群(陳英士的拜把兄弟,排行第八,上海熟人暱稱他為「陳老八」),再與梁鴻志(段祺瑞時期的北洋政府要人,其父梁居實,與丘逢甲在廣州素有交情,其妹梁筠端嫁給丘念台,即丘逢甲之子)接頭,終告拍板定案。

臨時政府與維新政府一度組成聯合委員會,由李宣威出任祕書處長。

一九四○年,汪記國民政府成立,編制取法國民黨,黨、政機構一應俱全,其黨中央監察委員之一的葛敬恩(光復會會員),是黃郛第二任夫人沈亦雲的五舅,也是陳果夫在杭州陸軍小學堂時的啟蒙老師。

而同是光復會成員、黃郛在浙江武備學堂的同窗趙正平,則在該政府擔任教育部長,也是上海大學校長。

李擇一的另一位兄長李宣倜(日本士校四期),擔任政務參贊、陸軍部次長;汪精衛死後,他撰有輓聯:「三年奔走空皮骨,萬古雲霄一羽毛。」

葛敬恩於抗戰期間始終在敵偽占領區(上海),未曾到過大後方。當接收台灣的新職發表後,他竟名列《新華日報》所揭露的汪記政權名單中。有人將此事告訴陳儀,陳儀卻說:「他可能沒有就職,或者只領生活費,不做事。」其包庇之心切,可見一斑。

未任偽官 出路出眾

另一個指標性人物是洪炎秋(一八九九~一九八○),他是陳儀義子蔡繼琨的表兄,鹿港出身,後赴北大深造,上過徐旭生講授的中國哲學史,與北平淪陷後的北大校長錢稻孫、華北教育總署署長周作人(魯迅之弟,繼湯爾和之後接任)……都熟識。戰後,這些人都遭到批判,甚至入獄,可是洪炎秋卻能置身事外,因為他除了教書以外,從未當過偽官,他曾自嘲:「使我這個深通國情,而又懂得日本語文的最有資格當漢奸的材料,能夠出污泥而不染。……」

戰後,洪炎秋於一九四六年五月返台,七月隨即在許壽裳(其子許世瑛抗戰時在北大文學院擔任講師)的介紹下,到台北師範學院任教,一個月後出掌台中師範學校。前任是薛建吾。關於薛建吾這項人事動向,林獻堂曾留下記載:

「師範學校校長昨日《新報》發表為浙江人,而父兄會欲推攀龍,遂作罷論。」

攀龍為林獻堂長男,看來本有意出任該校長職位,可是「浙江人」優先(實則薛建吾為江蘇鹽城人,外人對「江」蘇、「浙」江難以區分,概以江浙稱之),台人無緣。

儘管如此,薛氏在位不及一年,由於學生掀起排斥風潮,隨即換由後台更硬的洪炎秋接任。

林獻堂被公認是台灣民間領袖,可是與陳儀素無淵源,未受到敬重,反而遭到排擠。林家除了與校長人選失之交臂外,一九四六年五月的參議會議長選舉,也因陳儀力保黃朝琴,而硬是把德高望重的林獻堂擠掉。林氏受到的重創,可以想見。

簡言之,陳儀把黃朝琴當「自家人」,有如築起長城,劃分關內、關外,也種下了二二八事件的前因。

自家評斷 自有公論

當然,江浙「自家人」也不見得都對陳儀持正面看法。

江蘇東海人、曾任江蘇省主席的丁治磐評述道:

「我看他(指陳儀)聲名雖大,全是作官的一套,虛有其名。」

他還指出:一九四七年六月行憲後,翁文灝首次組閣。有次院會上,陳儀「大談經濟學,講了半天,也沒有切實的綱領,這種人還做了幾十年大官,不知道是什麼道理,簡直是莫名其妙」。

其實,道理很簡單,一言以蔽之:只要被歸類為「自家人」,一切好談!升官有門路,出事受庇護。

盟兄指證 所言不虛

蔣介石的盟兄馮玉祥也曾指出:抗戰時,交通處長姓竺,偷賣汽油、軍米,經人告發,結果只被罰住何應欽家的客廳,後來還升官哩!

近人研究指出:該竺姓處長即竺鳴濤,其父竺紹康,是光復會要角、著名的會黨領袖,更是蔣介石早期的盟兄,曾追隨徐錫麟、秋瑾參加反清革命。一九一○年竺紹康病逝上海後,竺鳴濤赴日入成城學校,畢業後回上海,經蔣介石介紹,入黃埔第三期,再到日本野戰砲兵射擊學校(彭孟緝是黃埔五期,再入該校),回國後歷任要職,戰後任衢州綏靖公署副主任、國大代表;來台後任國防部參議、經濟部顧問……等。

蔣介石、陳儀用人有交集

蔣介石先後任命陳儀主持閩政、台政、浙政,可謂重用有加,其箇中緣由,可從下述一則人事動向看出梗概:蔣母王太夫人有弟王賢鉅,其孫王忠澤,之江大學政治系畢業,即被蔣介石擢用為福建浦城縣長,時陳儀在閩主政。陳儀主持台政時,本有意調他來台,但並未到任,改任浙江新昌縣長。

江浙「自家人」的官場文化,可謂根深蒂固,盤根錯節。陳儀一來,豈能例外。

陳儀帶來的中國官場文化

陳儀(一八八三~一九五○),中國浙江紹興人。戰後,國民政府派他來接收台灣,出任長官公署行政長官。

雖名為長官,但他卻失政連連,導致二二八事件爆發,許多台籍菁英不明下落,他也因此下台,但後來又出任浙江省主席,顯露投共傾向,終至被押來台。一九四九年底,國民政府結束在中國大陸二十二年的統治,「播遷」來台,翌年陳儀以通(共)匪謀叛遭槍決。

陳儀從而立之年開始,即現身中國近代史舞台,舉凡孫文當選臨時大總統時的政府,或是袁世凱、孫傳芳陣營,都可見其蹤影。自從蔣介石北伐、國民政府於一九二七年成立後,他即在蔣陣營效命,深獲蔣介石器重。

陳儀與蔣介石究竟是什麼關係呢?

出身黃大浙 高人一等

台灣在一九八八年、蔣經國總統逝世於任內之後,即結束兩蔣威權體制時代(溯自蔣介石於一九四九年底將國民政府遷台),此後有關兩蔣時代的文章或文獻,即蜂擁而出。

其中,令人印象深刻的是:黨、政、軍首長以出身於「黃大浙」者為主流。黃者,指黃埔軍校;大者,指陸軍大學;浙即浙江,泛指江(蘇)浙(江)。

其中的指標人物之一:胡宗南(一八九六~一九六二),即吻合這個「規格」—出生於浙江鎮海,黃埔一期。來台後,進入「國防大學」(陸大結束後來台改設),一九五九年國防研究院第一期。身後葬在陽明山蔣介石營建的最後行館、今陽明書屋旁。當時陽明山為禁葬區,是在陸軍總司令劉安祺的指點下,由胡夫人寫信給蔣介石要求這塊「福地」而終獲應允。

「青山有幸埋忠骨」,胡宗南是蔣介石的愛將,而且對「校長」忠心耿耿,才能獲得這樣的殊遇。

關於黃埔軍校,最前身是清末一九○二年開辦的北洋行營將弁學堂,一九一一年變成保定預備大學堂,一九一二年正式開辦保定軍校,名軍事學家、陳儀的學長蔣百里,即出任該校第二任校長。

保定軍校於一九二三年停辦。

一九二四年,陸軍軍官學校開辦於黃埔,通稱為黃埔軍校,校長蔣介石,秉持其一貫「作之君、作之師」的君臨姿態,畢業生也以「天子門生」自居,從此「黃埔×期」成為晉升的重要識別證。儘管黃埔時期僅歷時六年,即一~七期,隨後即遷至南京改稱中央陸軍軍官學校,但仍接續黃埔的期別,也通稱為黃埔軍校。一九五○年十月,在台灣鳳山復校,仍稱陸軍軍官學校。

至於陸軍大學,前身是一九○六年創辦的陸軍隨營軍官學堂,一九一二年改制為陸軍大學,一九一三年遷到北京(學員有徐永昌、熊斌……等),一九三一年遷校至南京,蔣介石自兼校長,實際校務由代行校長執行。一九三五年,全中國所有的軍事學校概由蔣介石兼任校長,校務由教育長執行。對日戰爭爆發後,由蔣百里出任陸軍大學代行校長,在長沙就職;蔣百里後病歿於由湖南經廣西轉雲南途中,由陳儀接任代行校長,教育長則由他在浙軍一師師長任內的參謀徐培根出任。陳儀自一師時代開始,即對訓練活動非常重視,而這也構成了蔣、陳彼此關係密切的一個同心圓。

自一九二九年開始,始有黃埔軍校畢業生進入陸大。之後,黃埔畢業生成為陸大學生的基本來源。至此,陸大接續黃埔而更有出路,也變得更有生氣。

抗戰末期,蔣家「內廷」的侍從室參謀人員,以陸大出身者為基幹。蔣介石習慣以手令交辦事項,於是「奉諭」成為對下屬交辦事項「承上啟下」、開門見山的用語;「行營」、「行轅」都出自他的獨創;以「侍從」為名,更是矮化了事奉的人才……諸如此類,都可見蔣介石帝王思想之一斑。來台後,他「南面王」的架勢更加成熟,行館林立,而長期開辦的革命實踐研究院,班次名目繁多,他又習慣以合照題贈優秀學員,成為學員掛在辦公室、會客室的最佳門神!

蔣介石祖籍浙江奉化,而其母是王太夫人,元配是毛夫人,因此浙江人,以及姓王、姓毛的,都是「自家人」。

至於陳儀的出線,則是沾了「黃大浙」中的「浙」江同鄉的邊。

人脈、金脈 經典之作

大部份的傳記資料,都對蔣介石運黃金來台著墨甚多,有關其運用,若結合上述人脈,則經典之作為《聯合報》前身《民族報》的創刊,這比起陳儀沾上「浙」字邊,又多了「黃」字邊。

《民族報》創刊於一九四九年五月,創辦人王永濤(王逸芬)來台之初,即參與該黃金運台工作,且在長年擔任侍衛長的俞濟時(一九○四~一九九○)指示下,運用過一小部份黃金(一百條,一條十兩)當作創業資本。未料,創業之初即因社論呼籲軍公教調薪(總主筆為殷海光)而觸怒當局,旋即遭停刊處分。隨後,參與革命實踐研究院第一期(同年十月開辦)受訓的王惕吾,在俞濟時的愷切建議下同意接辦,同樣也受惠於該批黃金中的兩百條,外加一筆美元,從此王氏出任《民族報》發行人兼社長。

為什麼俞濟時有如此權限呢?

其實,他的出處進退,得力於叔叔俞飛鵬(一八八四~一九六六)的提攜。他們是浙江奉化人,辛亥革命後,滬軍都督陳其美(蔣介石的拜把盟兄)將俞飛鵬保送入北京軍需學校,黃埔創校時,俞飛鵬即擔任軍需部副主任。

軍需部主任周駿彥(枕琴),與陳其美是日本東京警監學校同學,回國後,於一九二○年上海證券物品交易所成立時,擔任監察人,陳其美的侄兒陳果夫,則為第五十四號經紀人,而該經紀人店名取為恒泰號。蔣介石、陳果夫、戴季陶、張靜江家族……等,都是恒泰號股東,可視為國民黨黨營事業的濫觴。

後來,周駿彥、俞飛鵬先後出任軍需署長,抗戰勝利後,俞飛鵬任交通部長。後來出任交通部長者,如賀衷寒、袁守謙(陳儀妹婿),都是黃埔一期。

俞濟時也是黃埔一期。黃埔創校的同時,蔣介石也在身邊成立衛兵隊,後迭經演變,直到一九四○年,軍事委員會成立警衛團,黃埔水陸巡察大隊改編為該團第二營,由原任該大隊大隊長的俞濟時出任營長。王瑞鍾(王惕吾本名)也擔任其中一營的營長,而他是浙江東陽人,黃埔八期。

一九四二年十一月,俞濟時出任蔣介石侍衛長。

一九五一年,《民族報》與《經濟時報》、《全民日報》合併為聯合版,兩年後改組為《聯合報》,社長范鶴言為浙江鄞縣人,是知名藏書樓「天一閣」創建人范欽後人,曾任中央銀行祕書處處長,之前曾入寧波商業學校就讀,當時校長即為周駿彥。《民族報》的創刊為什麼會得到金條的資助?這跟它創刊初期言論重點放在鼓吹蔣介石復職、建立領導中心有關。此外,周駿彥的孫子周宏濤,也於來台之初隨蔣介石的復職而出任總統府機要室主任。結合這些金脈、人脈,當蔣介石復職前夕在台北賓館集會時,王惕吾得以「事先聞風」地開著吉普車、帶著記者駛進該館,隨後發行《民族報》第一號號外,免費贈送,見證此歷史性的一幕。

總之,從《民族報》創刊,再演進到創辦《聯合報》,象徵國府遷台後,台灣報業發展史上重大的一頁,在人脈、金脈的牽引下,自家人貫穿其間,終克有成。

暗殺手法 幫會文化

江浙人來台,自成「自家人」,最早始自陳儀於戰後前來接收,任用以江浙同鄉為主流的各級首長,台籍出身者居然僅教育處次長一席,如此「隔離」,民心難服。

陳儀偏愛用自家人,其來有自。

清末江南以江蘇、浙江為中心,形成了兩個政治團體,一是以張謇、湯壽潛為代表的立憲派;另一是以章太炎、蔡元培、徐錫麟為代表,於一九○四年成立的光復會。陳儀兩邊都沾得上邊,與兄長陳威都是光復會成員。

一九○五年,同盟會在日本成立,這是反清革命運動後,傳統幫會蛻變為近代結社組黨(國民黨前身)的重大轉折。同盟會與光復會最大的分歧點是:同盟會更注重幫會的宣誓儀式,尤其是辛亥革命後,國民黨主政,更將光復會說得一文不值,其中一位指標性人物陶成章,本是光復會領袖人物,辛亥革命後,他與多人爭取浙江都督職位,最後由湯壽潛出任,陶氏只好出任參議,抑鬱不得志;後來他自設光復軍總司令部於上海,進行募兵,引來陳其美的忌恨,派蔣介石將他暗殺,蔣也由此起家。後來蔣介石對付共產黨,進行清黨、剿共,暗殺手法更是常見,尤其是軍統、中統全盛時代,暗殺文化更加發揚光大。

軍統在戴笠(黃埔六期,未畢業)主持下,人員多時達八萬人,經費實報實銷,連孔祥熙、宋子文先後主持財經大計,也額外支持,不敢怠慢。戴笠與湯恩伯關係匪淺,抗戰期間,戴笠赴河南湯部駐地,黃埔一期如孫元良(明星秦漢之父)、陳大慶……等,都要陪宴觀劇。

儘管戴笠主持軍統,搜集情資有如天羅地網,但是從相關人物的動向,卻可看出「百密一疏」的致命弱點。

在台灣二二八事件後,進行「清鄉」之際,胡宗南率領十五萬人進攻共產黨的老巢延安,自誇俘虜五萬、血戰七晝夜……云云,蔣介石自認占領延安,自己就勝利了,還派中央大員前往慰問,論功行賞一番。

其實,對方是擺了「空城計」,早就撤退了!原因無他,胡宗南身邊的副官、機要祕書……都是周恩來佈置的眼線。

這跟日後蔣介石文膽陳布雷的女兒陳璉、女婿袁永熙都是共產黨員,如出一轍。

戰後,國共雙方在重慶展開會談,毛澤東的特務頭子王若飛,由重慶飛返延安途中墜機身亡,是戴笠於事前派人動了手腳。不久,對方以牙還牙,戴笠座機也告墜毀,之後接班的毛人鳳有如斷了線的風箏,過去針對「自家人」建立的監控網隨之失靈,國府軍隊叛將如圖窮匕現,不斷湧現,接著就是兵敗如山倒。

軍統到台灣

早在日本發動太平洋戰爭前夕,戴笠即推定台灣必為重要基地,從此有所佈建,也影響台灣人士的出處進退,與本書有關的人物如下:

一、翁俊明:一九四二年八月,軍統局成立沿海工作區,下設台灣組,並以翁氏出任台灣直屬組組長。

二、劉啟光:一九四五年二月,軍統局成立台灣工作團,以福州為前進基地,劉啟光擔任團主任。

三、陳達元、陳逸松:一九四五年底,原任軍統閩南站站長的陳達元,轉任台灣警備總部調查室主任,翌年軍統局改組為保密局,由台灣站長林頂立與毛人鳳之弟毛簡擔任書記。陳逸松與陳達元為福建漳浦宗親,輩份上,陳達元為陳逸松的侄兒輩。林頂立則秉持軍統一向的辦報模式,主持《全民日報》。

四、王新衡:蔣經國留俄時期的同學,回國後結識戴笠,編譯《格柏烏》(即KGB)、《切卡》,成為軍統的教材。一九三五年出任軍統局上海區區長,書記為秦承志(馬英九外公)。抗戰後,王氏任香港區長,與杜月笙合作密切。戴笠死後,上海市軍統人馬多賴王氏運籌帷幄,居間處理「漢奸」案,舉足輕重。

光復會員 班底來源

陳儀少年得志,從民國初年開始,即在浙江政軍界顯露頭角,最大背景即光復會。

辛亥革命後,陳儀(當時名為「陳毅」)是浙江省四位代表之一,前往南京選出孫中山為臨時大總統。台灣出身的丘逢甲,也見證了這個歷史性場面。另三位代表中,湯爾和、陳時夏是光復會會員,而黃群則與陳儀家族事業關係密切,將詳述於後面的章節中。

後來陳儀加入孫傳芳陣營,一度當到浙江省長,而出任江蘇省長的陳陶遺,也是光復會會員。

陳儀在蔣介石領導北伐後,棄孫投蔣,被蔣介石派到德國考察,也因此推薦了俞大維,結識了徐學禹……等,與光復會淵源深厚。

俞大維的堂兄俞大純是光復會會員,大純之父俞明震是「台灣民主國」內政部長。大純之子俞啟威(黃敬),曾與未嫁給毛澤東之前的江青同居過,到延安後與新聞記者出身的范瑾結婚。

范瑾從母姓,父親許壽昌,叔父許壽裳;陳儀主持台政後,聘許壽裳主持編譯館。

許壽昌、許壽裳兄弟相差十七歲,因而許壽裳的啟蒙教育即由兄長聘請老師許克丞(字仲卿)傳授,許仲卿也是光復會會員。

陳儀留日時,即與紹興同鄉魯迅、許壽裳……等來往密切,都是光復會會員。

光復會的領導人物徐錫麟,其弟徐錫麒在一九二六年左右買下蔡元培在紹興的故居,也是光復會會員,徐學禹是他的兒子。

蔡元培堂哥蔡谷清,與陳威是連襟,都是會員。

徐錫麟獨生子徐學文,陳儀來台後安排他主持專賣局旗下的一個化學工業公司;他的女兒徐乃錦,後來嫁給蔣經國的長男蔣孝文。俞大維的兒子俞揚和,則娶了蔣經國的女兒蔣孝章。

徐學禹、沈銘訓(仲九)……都是陳儀主持閩政時期起用的親信,共同點是同樣來自光復會。

陳儀親日 其來有自

在陳儀主持閩政的同時,日本侵華也日益熾烈,一九三七年七月盧溝橋事變後,中日戰爭爆發,此後,日本軍方的策略即為在占領地成立傀儡政權。

當年底,日本在北平成立臨時政府,要員以來自浙江的留日者為主流。如湯爾和任議政委員長、教育總署署長,王蔭泰任議政委員,俞大純任建設總署總務局長(上任第一天即在途中遭暗殺,這是對投日份子的恐怖攻擊事件)……而他們也都是光復會成員。

其間,陳儀主持閩政重用的李擇一,也是指標性人物之一。

李擇一(宣韓),福建人,日本慶應大學畢業,歸國後效力於黃郛旗下,與殷汝耕、袁良……等活躍於上海政界。一九三三年,黃郛北上主持北平政務整理委員會,李氏出任參議。一九三五年該會撤消,袁良出任北平市長,李則南下到陳儀主持的福建省政府擔任顧問。

李擇一的兄長李宣威,在臨時政府擔任交通局長。該政府委員長王克敏,曾在陳威之後擔任中國銀行總裁,而該政府的對日事務則交由王克敏的女婿邵東湖負責。邵氏與李宣威都畢業自東京高工學校。

繼之,南京維新政府在一九三八年成立,李擇一即為催生者。

不過,表面上是由他的日本義子岡田尚、岡田清兄弟(化名江天左、江天右)出面,他們在上海頻訪陳群(陳英士的拜把兄弟,排行第八,上海熟人暱稱他為「陳老八」),再與梁鴻志(段祺瑞時期的北洋政府要人,其父梁居實,與丘逢甲在廣州素有交情,其妹梁筠端嫁給丘念台,即丘逢甲之子)接頭,終告拍板定案。

臨時政府與維新政府一度組成聯合委員會,由李宣威出任祕書處長。

一九四○年,汪記國民政府成立,編制取法國民黨,黨、政機構一應俱全,其黨中央監察委員之一的葛敬恩(光復會會員),是黃郛第二任夫人沈亦雲的五舅,也是陳果夫在杭州陸軍小學堂時的啟蒙老師。

而同是光復會成員、黃郛在浙江武備學堂的同窗趙正平,則在該政府擔任教育部長,也是上海大學校長。

李擇一的另一位兄長李宣倜(日本士校四期),擔任政務參贊、陸軍部次長;汪精衛死後,他撰有輓聯:「三年奔走空皮骨,萬古雲霄一羽毛。」

葛敬恩於抗戰期間始終在敵偽占領區(上海),未曾到過大後方。當接收台灣的新職發表後,他竟名列《新華日報》所揭露的汪記政權名單中。有人將此事告訴陳儀,陳儀卻說:「他可能沒有就職,或者只領生活費,不做事。」其包庇之心切,可見一斑。

未任偽官 出路出眾

另一個指標性人物是洪炎秋(一八九九~一九八○),他是陳儀義子蔡繼琨的表兄,鹿港出身,後赴北大深造,上過徐旭生講授的中國哲學史,與北平淪陷後的北大校長錢稻孫、華北教育總署署長周作人(魯迅之弟,繼湯爾和之後接任)……都熟識。戰後,這些人都遭到批判,甚至入獄,可是洪炎秋卻能置身事外,因為他除了教書以外,從未當過偽官,他曾自嘲:「使我這個深通國情,而又懂得日本語文的最有資格當漢奸的材料,能夠出污泥而不染。……」

戰後,洪炎秋於一九四六年五月返台,七月隨即在許壽裳(其子許世瑛抗戰時在北大文學院擔任講師)的介紹下,到台北師範學院任教,一個月後出掌台中師範學校。前任是薛建吾。關於薛建吾這項人事動向,林獻堂曾留下記載:

「師範學校校長昨日《新報》發表為浙江人,而父兄會欲推攀龍,遂作罷論。」

攀龍為林獻堂長男,看來本有意出任該校長職位,可是「浙江人」優先(實則薛建吾為江蘇鹽城人,外人對「江」蘇、「浙」江難以區分,概以江浙稱之),台人無緣。

儘管如此,薛氏在位不及一年,由於學生掀起排斥風潮,隨即換由後台更硬的洪炎秋接任。

林獻堂被公認是台灣民間領袖,可是與陳儀素無淵源,未受到敬重,反而遭到排擠。林家除了與校長人選失之交臂外,一九四六年五月的參議會議長選舉,也因陳儀力保黃朝琴,而硬是把德高望重的林獻堂擠掉。林氏受到的重創,可以想見。

簡言之,陳儀把黃朝琴當「自家人」,有如築起長城,劃分關內、關外,也種下了二二八事件的前因。

自家評斷 自有公論

當然,江浙「自家人」也不見得都對陳儀持正面看法。

江蘇東海人、曾任江蘇省主席的丁治磐評述道:

「我看他(指陳儀)聲名雖大,全是作官的一套,虛有其名。」

他還指出:一九四七年六月行憲後,翁文灝首次組閣。有次院會上,陳儀「大談經濟學,講了半天,也沒有切實的綱領,這種人還做了幾十年大官,不知道是什麼道理,簡直是莫名其妙」。

其實,道理很簡單,一言以蔽之:只要被歸類為「自家人」,一切好談!升官有門路,出事受庇護。

盟兄指證 所言不虛

蔣介石的盟兄馮玉祥也曾指出:抗戰時,交通處長姓竺,偷賣汽油、軍米,經人告發,結果只被罰住何應欽家的客廳,後來還升官哩!

近人研究指出:該竺姓處長即竺鳴濤,其父竺紹康,是光復會要角、著名的會黨領袖,更是蔣介石早期的盟兄,曾追隨徐錫麟、秋瑾參加反清革命。一九一○年竺紹康病逝上海後,竺鳴濤赴日入成城學校,畢業後回上海,經蔣介石介紹,入黃埔第三期,再到日本野戰砲兵射擊學校(彭孟緝是黃埔五期,再入該校),回國後歷任要職,戰後任衢州綏靖公署副主任、國大代表;來台後任國防部參議、經濟部顧問……等。

蔣介石、陳儀用人有交集

蔣介石先後任命陳儀主持閩政、台政、浙政,可謂重用有加,其箇中緣由,可從下述一則人事動向看出梗概:蔣母王太夫人有弟王賢鉅,其孫王忠澤,之江大學政治系畢業,即被蔣介石擢用為福建浦城縣長,時陳儀在閩主政。陳儀主持台政時,本有意調他來台,但並未到任,改任浙江新昌縣長。

江浙「自家人」的官場文化,可謂根深蒂固,盤根錯節。陳儀一來,豈能例外。