第六章 QWERTY鍵盤已死!QWERTY鍵盤萬歲!(節錄)

◤從搜尋到搜尋式書寫

一九三一年秋天,正當中國東北被日軍侵略之際,林語堂寫了一封信,信中分享他正進行中的一項大膽冒險:一部他自己設計的全新中文打字機。直到一九三○年代末期,林語堂的信件紀錄揭示了他對這個主題最初的想法。在他較早期的信裡,林語堂對中文打字機的歷史和前景提出了三點主張:

「任何採用拼音字母的中文打字機是不會有真正的市場的。」

「任何中文打字機都無法按照點畫拼合的方式運行。」

「任何中文打字機都無法提供中文印刷和通信所需的一萬多個漢字。」

林語堂用這三個否定主張,推翻了我們所知的整部中文打字機的歷史,排除了發明家們在過去半個世紀戮力開發的三種研究取徑。林語堂的第一個主張駁斥了雷明頓公司和其他人曾寄予厚望的打字機形式。他的第二個主張拋棄了祁暄等人提出的拼合活字或拼形的打字機形式。而第三項主張,林語堂明確表達了對常用字法侷限性的不滿。事實上,林語堂的這些咒罵式言論,乍看之下似乎與漢字廢除論者沒有區別──或許更像錢玄同,而不像個中文打字機的潛在發明者。似乎除了放棄或重新開始之外,沒有其他選擇。

然而,當更深入研究林語堂關於中文打字機的早期想法時,我們會很快發現他的目標是整合這三種現有的方法,而不是放棄它們。更準確地說,林語堂希望合併這三種方法,並在過程中創造出一種全新的打字機類型──事實上,創造出一種全新的書寫模式。他認為,「首先,提供的字符數量要減少」,這顯然是引用中國技術語言現代性的「常用字法」。林語堂打算開發的打字機將包括一組常用漢字,如同我們迄今為止談論過的那些打字機。

拼合法也是不可少的。林語堂在一九三一年的信中解釋,有九成漢字都是以拼合法構成,左邊的部分稱為「形旁」,右邊的部分稱為「聲旁」。他說,總體而言,大約有一千三百個「聲旁」,而「形旁」大約只有八十個。或許林語堂並沒意識到自己延續了勒格朗、貝爾豪斯與祁暄等人的精神,他如此說道:「任何漢字都可以拼寫出來,實際上可以拼出三萬多個漢字。」為了解釋他的方法,林語堂用英語提供了一個類比。他將中文的形旁和聲旁比作英文的字首和字尾,使用英文「com-」和「-bine」來示範他的系統如何運作。就像英文的「com-」一樣,這些「標準左偏旁」將「與任何右偏旁結合,構成一個完整的方塊字」。同樣地,就像英語的「-bine」一樣,他的「標準右偏旁」可以「同任何左偏旁」進行組合。林語堂在信中附上一張對折的紙,上面寫著「用兩片紙展示如何用左右偏旁拼合出完整的方塊字。」

至此,讀者會注意到,林語堂對他的打字機的描述,與之前出現的許多中文打字機並無二致。到目前為止,它與祁暄一九一○年代設計的拼合式打字機沒什麼區別,也與商務印書館製造的打字機有許多相同的設計原則,似乎沒什麼更特別的了。然而,正是在林語堂的第三步驟,一些全新的東西開始形成。他不試圖將所有必要的漢字和字元元件安裝到標準的中文打字機字盤上,或是像祁暄和周厚坤在早期的打字機原型上安裝圓柱滾筒,而是借用中文電報的方法,將所有漢字藏進機器內部──遠離打字員的肉眼可見範圍。正如我們在第二章中探討的那樣,「代碼」也因此成為林語堂打字機的核心理念。

與中文電報碼一樣,林語堂想像中的打字機操作員不直接操縱或傳輸漢字,而是間接透過一個基於鍵盤的控制系統。亦即從某種意義上說,林語堂的打字機就像羅伯特•麥基恩•瓊斯口中的「沒有中文的中文打字機」,鍵盤上幾乎沒有中文字元。但與瓊斯不同,林語堂的打字機會以某種方式輸出漢字。打字員會使用鍵盤,但不是直接鍵入字,而是去指示機器打出他想鍵入的字。林語堂解釋他的三個步驟:「打字的過程類似於打一個由三個字母組合的英文單詞,例如『and』或『the』,只不過前兩個鍵是用來將該字引至打印位的,而按下第三個鍵時,整個單詞才被打出來。」

隨著對打字機日益增長的興趣,林語堂在一九三○年代的信件裡提到,他開始將關注焦點從檢索和搜尋──字典、電話簿和卡片目錄的領域──轉移到鍵入。然而,要實現從「搜尋」到「搜尋式書寫」的轉變,就需要改變他和諸位先進在一九一○和一九二○年代提出過的漢字檢索系統。對林語堂心目中的打字機來說,這些符號系統是不夠的──只有拆開林語堂的明快打字機,準確了解它的工作原理,才能理解這種侷限性。只有如稜鏡般折射出林語堂在這部機器裡對構造和材料之用心,才能理解他的分類想法──一個曾被侷限在中文字典和索引世界裡的分類想法。

正如他在一九三一年的信中所概述的,林語堂著手設計打字機,就像周厚坤和祁暄的打字機一樣,既要配備完整字體的常用字,也要有拼合活字的漢字組件。然而,與早期打字機不同的是,打字員無法直接查看或操作這些字元或字元組件。這些字元會藏在機器裡面。因此,林語堂首先面臨的挑戰就是,如何將這數千個字符盡可能緊密地安裝在明快打字機的底盤內,同時又讓它們容易存取。為實現這一目標,林語堂避開了在那個時代占主流地位的中文打字機設計,也就是我們在本書中已然熟知的矩形字盤結構,並考慮如何將他的漢字包裹或堆疊進一個更壓縮的空間之中。

林語堂最終底定的設計有點像行星系統,有衛星、行星和一顆中央恆星。該系統中的衛星是一系列八稜柱狀的金屬棒,每條上頭都刻有漢字和部首。這些八稜柱狀長條中的每一面都可容納二十九個漢字或部首,每條八面總計可容納二百三十二個。林語堂將六根八稜柱狀金屬棒固定在一個圓形的旋轉齒輪上──就像六個衛星圍繞著一個共同的行星軸旋轉,同時它們也可繞著各自的中心軸自轉。林語堂一共製作了六組這樣的「六棒組合套件」,再將它們固定於一個更大的圓形旋轉鼓上──就像六顆行星圍繞著一顆中心恆星旋轉。最終,林語堂的系統包含總計四十三個獨立的旋轉軸:三十六根金屬棒繞著它們自己的衛星軸旋轉,六個較高階的圓柱體繞著它們自己的行星軸旋轉,以及一個最高階的圓柱體圍繞著單一的恆星軸旋轉。每根八面金屬棒上的每一面都可透過協調的旋轉過程進入打印位置,使得林語堂的打字機比常用字中文打字機字盤的容量大上三倍多,而且占的空間還更小。明快打字機總共可提供八千三百五十二個字符,用它們可以組成現存的每一個漢字。

第二個明顯的挑戰,是這些字符的布局和分類法:八千三百五十二個漢字和字符,將根據什麼分類系統排列在這個金屬硬盤中?在回答這個問題時,林語堂需要將自己的分類系統與一九一○和二○年代試驗過的各種早期漢字檢索系統截然不同的方式運作。為了讓林語堂的打字機運作,他需要建立一套每個類別都包含相同數量字符的分類系統:總數不多不少,剛好八個字元。此外,還有一個關鍵的挑戰:林語堂需要盡可能填滿每個分類群。分類群若沒充分利用──例如出現僅包含三個、四個或五個字符的類別──就可能使打字機的總容量嚴重減少數百甚至數千個字符,或者林語堂得增加鍵盤的總鍵數,才能處理更多類別。這兩種情況都會降低機器性能,並浪費資金。

上面這些挑戰還不夠,林語堂還得關注在我們這個時代被叫作「使用者體驗」的問題,或是杜定友在一九二五年所說的「民眾檢字心理學」的問題。我們回想當時中國各地辦公室使用的機械式中文打字機,打字員可以直接看到字盤上所有的二千五百個字元,儘管只是以鏡像形式呈現。他們可以掃視、估算並依靠一種在大都市裡找路的方式抵達目的地:從起點沿著大致方向出發,沿途設下地標,並詢問下一步的方向。

但林語堂所設想的打字機,漢字將不會以同樣肉眼可見的方式存在和被取用。相反地,字元將藏在機器內部,操作員不直接觀察調用。使用林語堂打字機的打字員不再依靠視覺和星象導航,而是完全依賴地圖和座標,也就是協定和符號抽象概念。林語堂的打字機是一台零容忍設備:每一次的按鍵操作要麼有效,不然就是無效。考慮到這一點,林語堂就不能在材料使用或機械構造上,讓他的打字機配置一組會困惑或混淆潛在使用者的鍵盤。

隨著明快打字機於一九四七年在全球首次亮相,林語堂的努力成果完全顯現在打字機的鍵盤設計上。除了六個鍵上只出現一個符號外,大多數的鍵都有一串兩個到五個不等的符號,這些都是為了分散和填充林語堂的每一組八字分類群。林語堂創造了新的分組方式,根據字符自身的相似特徵將某些部首匯集在一起。例如,在某一個按鍵上,部首「忄」和「木」一起出現,因為他們有共同的筆畫特徵:明顯的豎直筆畫,兩側是短的附隨筆畫。「目」和 「日」也成為一組類似的分類群,被分配給一個按鍵──這兩個部首彼此之間沒有詞源關係,但林語堂將它們分在一組,因為它們都是矩形形狀。

儘管像這樣的分組,讓我們覺得從書寫上來看很「自然」,但林語堂的每一個詞組在中文語言實踐中都是前所未見的,完全脫離詞源學或語義學。林語堂創造這些分類乃是根據一種被稱為「輯形法」的建築學分類法,其中「高瘦」形狀被放在一組,「矩形」被放在另一組,依此類推。

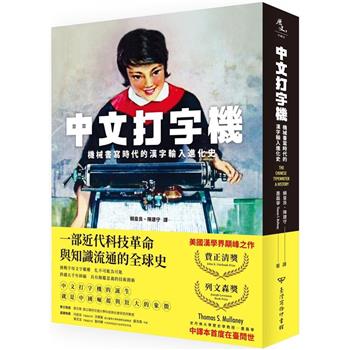

◤展演明快打字機:林太乙做為中國之女性「人人」

一九四七年五月二十二日,這一天將永遠活在林家人的記憶中:林語堂和女兒林太乙把明快打字機從工廠抱出來,「就像從醫院抱嬰兒回家一樣。」早上十一時,父女二人抵達他們的公寓後,將它安置在客廳一張桌子上。林太乙後來回憶道,「我坐在打字機前面練習打字時,感到它是個奇蹟。」林語堂示意女兒試試,想打什麼就打什麼。對林太乙來說,這段經歷顯然令人感動:「雖然它是十二萬美元換來的,雖然它使我們背了一身債務,但是父親這個嘔心瀝血之創造,這個難產的嬰兒,是值得的。」

一九四七年的夏天是屬於明快打字機的。林語堂開始廣泛宣傳,召集記者,向大眾和技術類媒體投稿,並與中國和美國的文化和政界要人聯繫。林語堂還與他的財務贊助者──麥根塔勒公司、國際商業機器(IBM)公司和雷明頓打字機公司高層主管定期聯繫,他們都表示對該機器感興趣。林語堂也獲得中國知識界領銜人物以及軍方、政界和金融界人士的支持。中國的空軍中將毛邦初稱明快打字機是「對人類社會的偉大貢獻」,而中國銀行紐約辦事處經理李德橘則表示「從未想到會有如此小巧而齊備的機器,它操作簡便但功能很強,甚至連最複雜的漢字也能打出來。」中國語言學家、哈佛大學中文教授趙元任評論道:「不論是中國人,還是美國人,只需稍加學習,便能熟悉這一鍵盤。……我認為這就是我們所需要的打字機了。」

明快打字機行銷活動的一個決定性時刻,是在雷明頓打字機公司曼哈頓辦事處演示該設備。如果雷明頓公司在明快打字機身上看到了如同林語堂所承諾的那樣出色,他們將會與麥根塔勒萊諾鑄排機公司合作,以強大的企業力量來挹注這個計畫。對林語堂來說,這將是個巨大的勝利──有效贏得了現代資訊技術兩大領域、打字和排版領域巨頭的支持。正如林太乙在她父親的傳記中描述的,到雷明頓公司演示的那天早上下著傾盆大雨。「父親和我提著一個包著油布的木箱,從我們的公寓搭計程汽車到雷明頓打字機公司在曼哈頓的辦事處」,林太乙回憶道,「木箱裡就是我們的寶貝打字機。」演示打字器的責任落在林太乙身上。在一個靜肅的會客廳裡坐了十幾個雷明頓公司的代表,打字機放在一端的小桌子上。

林語堂首先為雷明頓公司的高級職員做了簡單描述。全世界的人有三分之一使用某種形式的漢字──有的是完全使用,例如中國、臺灣和香港,有的則是部分使用,例如日本和韓國。迄今為止,工程師們試圖生產一台打字機來為這個龐大的語言共同體服務,但他們的嘗試都以失敗告終。林語堂強調,商務印書館或日本競爭對手開發的常用字中文打字機,並沒有為中文資訊技術的謎題提供持久的解決方案。而明快打字機就是答案(解方)。林太乙回憶道,「父親說完之後,便指示我開始打字。」

在林語堂為明快打字機提出的眾多大膽主張中,沒有比稱他的機器為「人人可用之唯一華文打字機」更大膽了。宣傳手冊的措辭更為簡潔:「不學而能」。

這種使用起來毫不費力的宣稱,讓林太乙肩上承擔重責,因為她發現自己經常得向訪問林家的記者們演示明快打字機。若他們相信父親的說法,那麼向抱持懷疑態度的觀察者示範機器的肯定不是林語堂本人──這位語言學家、《紐約時報》暢銷書作家,以及打字機的發明者。示範的人必須是一個像林太乙這樣「普通」的使用者,而她需要讓操作看起來很容易。

示範打字機的人也必須是女性。我們已經看到,當時在中國,中文打字員裡既有年輕女性,也有年輕男性。然而美國、歐洲、日本和世界大部分地區,文書人員幾乎早已為女性專屬。由於林語堂的宣傳和財務籌措具有明顯的國際性,因此這種「打字員=年輕女性」的國際慣例,就需要被認真遵循。

林太乙把示範打字機的經過描述得惟妙惟肖:

在眾目睽睽之下,我開電鈕,按了一鍵,打字機沒有反應。我再按一鍵,還是沒有反應,我感到尷尬得不得了,口都乾了。又再按一鍵,也仍然沒有用。父親趕快走到我身邊試打,但是打字機根本不肯動。會廳裡一片肅靜,只聽見一按再按的按鍵聲,然而這部打字機死也不肯動。再經過幾分鐘的努力,父親不得不向眾人道歉。於是我們靜悄悄地把打字機收入木箱裡,包在濕漉漉的油布裡,狼狽地退場。

林太乙懷疑雷明頓的代表們心裡會怎麼想,會不會認為她的父親是個「瘋顛的發明家?」外面還在下大雨,林語堂暗自思忖,是否最好取消他們第二天開記者招待會的計畫。這是一次可怕的尷尬,但也許是必經的尷尬。到家之後,林語堂打電話給工廠的機械工程師,那人來到,拿一把螺絲刀,不用幾分鐘就把打字機修理好。第二天的記者招待會一切順利,但這一天遭受的羞辱刺痛仍歷歷在目。

在接下來的三天,位於格雷西廣場七號的林宅成為明快打字機新聞宣傳活動的總部。國際媒體記者與本地人們圍在林太乙身邊,喊著「林小姐!林小姐!」,聲音此起彼落。林太乙成了舞台的中心。為了讓記者相信這台機器可以處理「即興」文本,林語堂邀請記者「隨便選個字,林小姐會將這個字快速高效地打出來。」此次活動的性別色彩在後來《紐約世界論壇報》刊登的照片上體現得更加明顯,但顯然記者甚至沒有意識到這位年輕女子是誰。照片標題是:「身為作家和哲學家的林語堂博士看著一位祕書操作一台可打印中文、英文、日文和俄文的打字機」。

此外,林太乙的展演從各方面來看都完美無缺。她讓操作明快打字機看起來毫不費力,甚至向《洛杉磯時報》吹噓這台機器「只用了兩分鐘就學會使用。」在這次成功展示的基礎上,明快打字機的媒體宣傳很快就開花結果。正如林語堂所說,明快打字機似乎注定要成為第一台獲得與西方打字機同樣廣泛使用和讚譽的中文打字機。

◤明快打字機的「失敗」與輸入的誕生

如果明快打字機是中國現代資訊技術史上的一個重大突破,那麼我們可能會預期它將席捲中文市場,成為歷史上第一台備受讚譽的中文打字機。但它並沒有。反之,當時唯一的一台明快打字機原型機已經消失,在一九六○年代左右被麥根塔勒公司的某位員工一聲不響地丟棄了。這台機器從未量產過,它可能躺在紐約或新澤西某處的垃圾掩埋場,被埋在積了數十年的垃圾堆之下;或者它可能被報廢拆裝,或被熔化了。為什麼這台機器從未量產過?我們如何解釋它的失敗,它的失敗對二十世紀中葉的中文資訊技術史來說代表著什麼──又隱藏著什麼?

林語堂「明快」夢的有始無終,從他和密友賽珍珠和華爾希的私人通信裡可一窺究竟。「親愛的語堂(Y.T.)和鳳(Hung),收到您的來信後,我與理查德輾轉難眠,知道您在財務上的困境,卻不知如何能幫您。」一九四七年五月,賽珍珠寫給林語堂的信就是如此開頭,這是對林語堂早些時候所提出、無疑是懇切的資助請求之回應。這位作家出身的發明家為明快打字機投入巨額資金後,很快面臨著不斷增加的沉重債務;在向他的長期夥伴尋求幫助時,林語堂必定感到有些尷尬──當明快打字機只是個新生兒時,他還將親手製作的「生日」賀卡寄給了這對夫婦。

如果說林語堂的財務問題變得沉重,使得明快打字機計畫成功的可能性越來越低,那麼一九四○年代後期的地緣政治也是如此。然而,在試圖解釋明快打字機的失敗時,我們可能忽略了一個至關重要的事實:它並沒有失敗。雖然明快打字機是一台在二十世紀中葉開發並於一九四○年代後期首次亮相的原型機,但它有著更廣泛的意義:一種全新的人機互動的實例,正如本章開頭所探討的,這種關係與現今的所有中文資訊技術密不可分。明快打字機象徵著「輸入」的誕生。前面提過,「輸入」的核心意義是一種技術語言環境,在這之中,操作員不是使用機器來鍵入漢字本身,而是去找到它們。與「打字」動作不同,「輸入」動作是操作員使用鍵盤或其他輸入系統,向一個受協定管理的中介系統提供指令或標準,讓系統將候選字呈現給滿足上述標準的操作員之過程。這些標準的具體特徵──不論是語音上還是字形上──都與輸入的核心定義無關,使用的鍵盤或操作設備的形狀抑或是設計也一樣。就像做為整體的書法不限於任何一種毛筆,活字印刷不限於任何一種特定字體,輸入也不限於任何一種特定的輸入系統。無論是林語堂的符號系統、倉頡輸入法的符號系統,還是搜狗、谷歌和其他公司使用的拼音系統,輸入都構成了一種新的人機互動模式,它涵蓋了無數種潛在的方法、協定和符號系統。

因此,做為一九三○年代開發、一九四○年代問世的一種特定設備,明快打字機可能確實失敗了;但做為一種新的機器書寫和人機互動模式,明快打字機象徵著中文資訊技術的變革,這是林語堂本人都無法預見的。