【前 言】超前部署的教養心法

三分鐘的重要會議

二〇一五年,我拿到澳門大學的工作合約,準備離開台灣赴職。臨行前幾周,我和老婆阿妮召開家庭會議討論,想聽聽三個子女的看法。

我說:「爸爸拿到澳門大學的工作合約,再過幾個禮拜就要出發了。未來我們會相隔兩地,很難像之前那樣常聊天,也許幾個月才回來,久久才能見上一次面。我和媽媽都想聽聽你們的想法,有什麼掛心的儘量說!」

環顧他們三人,我心想萬一他們反對,很難放棄合約不履職。無論是要安撫情緒或說服,恐怕要花些工夫。

話音剛落,老三諾亞立馬接話:「爸,我們親子關係很好,你就放心出去吧!」回覆得乾脆俐落、鏗鏘有力。轉頭看向老大家姊和老二麻吉:「那……你們兩個呢?」家姊維持慣常的冷靜,麻吉燦笑閃閃,同聲回答說:「和弟弟的想法一樣啊!」兩人同步指向諾亞。

哇!這麼乾脆!雖然有點不被需要的失落感,我還是很開心:在國二、國三、高三子女的眼中,我們的親子關係是如此被肯定。這個重要的家庭會議,三分鐘結束。

二〇二〇年,新冠疫情爆發全球漫流,經年無法返台。二〇二一年,疫情尚未休止,終於安排到機會回台灣和家人們再聚。那天晚上,家姊大學放假回家,晚餐照例是聊不完。收拾好碗盤餐桌,重新回座續聊,她突然嘆了一口氣,說:「唉……!爸爸,我們家好像烏托邦喔!跟朋友總是會聊到自己家裡的事,大家成長背景和家境都不一樣,但是,不時會聽到他們和父母的衝突矛盾、意見不同、甚至是關起門來不說話不溝通。我回想了一下,這些事在我們家好像都沒有發生過欸?我覺得我們家真像是一個厚厚的同溫層。」

我心想:聽起來不錯!往好處看,這麼多年來我們應該有做對一些事:「那妳覺得我們家為什麼會這樣?」

「因為你和媽媽會認真聽我們說話,也會和我們一起思考、討論,一起往前走。」家姊說。

當時在澳門工作第六年,正是三姊弟轉換為獨立成人的時期。六年前有諾亞的肯定,六年後有家姊的讚美,我和阿妮陪伴他們三人直到成年,有種「教養大考驗過關」的感覺,真是令人歡快滿足。

陪伴高中生、大學生,造就教養心法

其實,能找到好方法善待自己的三個子女,是因為過去二十九年陪伴各色各樣的高中、大學生的經驗累積的結果。二十九年,是從一九九四年起算,到二〇二二年結束澳門大學工作為止。

我剛出社會時靠攝影維生,在攝影教室負責招生、教入門課程,也實戰接案拍攝。當時台北的中山女中校刊社和攝影社尋聘老師,便開始與高中生接觸。

我開著九人座帶女孩們在嘉義以北,上山下海外拍。暑訓寒訓晨起追日、探夜逐月、閱讀作品、反思探求自己和別人的思維。攝影不只是拍照,更是在觀察的過程中理解自己的心。在學業之外,學生開了視野,也找我談心:朋友、感情、父母家人、人生發展、生活意義與價值感等,讀書、考試、拿成績的事反而不太聊。

不久,學生展出近百張作品,北一女中和建國中學同好來中山,看到同齡人竟創作出這麼多令人感動的作品,於是兩校也開始找我去上些課。差不多同時期,我換跑道去基督教會擔任行政職。教會氣氛溫暖、空間設備好用,學生們喜歡去那邊上課、討論作品、聊天、吃飯、自習、約會。建中生偶爾還「請公假」來打屁聊天。幾年時間裡,白、綠、卡其色制服是教會裡常見走跳的顏色。

另外,教友來到教會,免不了要抒發、談心、祈禱。若牧師剛好不在,反正看我這行政人員也是善類,於是抓了我就什麼都談:感情、家庭、親子、夫妻、職場……無所不包,清楚看到家家那本難念的經。我常開玩笑說自己說不定哪天會像情報人員一樣被下毒手,因為知道太多祕密了。

後來工作變忙後跑不了太遠。只好辭掉中山、建中、北一女的教學,換到松山高中帶攝影,因為離教會更近,互動更方便。教會裡更多高中生、大學生穿梭了。

某日,有位學生下課過來,聊著說:「我覺得大學裡應該也要有像你這樣的老師。」剛好當時體制外大學徵求攝影老師,因為我在舉薦名單中就應聘兼任了。那時起,高中、大學生的成長歷程同步進入我的視野。

後來,台北工作結束,舉家五口遷回鄉下與父母同住,換到東海大學任職。2008年,東海大學創立書院,我加入創院團隊,一同開啟台灣少見的「書院教育」模式。

天天和準大人同住

「書院」的英文residential college,直譯中文是「住宿學院」。簡單說就是大學裡「加上生活學習功能的宿舍」。書院的原型,大致來自兩方面:英國式的住宿學院,以及美國式的博雅文理學院(liberal arts college)。進入書院式大學的學生,都必須至少住校一年或是更久。華人地區除了澳門大學,香港中文大學、香港大學、新加坡國立大學、台灣多所大學,以及中國大陸上百所大學也都有住宿式書院。

從大學生活的歸屬感來說,台灣大學生的認同主要在系上,自我介紹時通常會說:我是法律系的、我是物理系的、我是外文系的。在書院制大學,學生的認同主要是書院,學生會說:我是曹光彪書院的、我是聯合書院的、我是三一書院的。專業學系只是上課的地方,下課後就回到書院來生活。而一般大學的社團、打工、興趣、吃飯交友、學系交流、創業發想……在書院裡都能滿足。所以,書院本身就創造了很多元的生活環境。

另外,書院和純粹的宿舍還有個不同:大學宿舍管理是由舍監、輔導員、行政或維修人員所組成,下班後只剩值班人員。書院除了管理行政維修人員,更會請有聲望的學者擔任院長、副院長,還要找碩、博士等級的老師,擔任書院導師(resident fellow)。他們都必須以書院為家,和學生幾乎是全時間一起生活、用餐、投入活動。

我是書院導師,因為經常在書院,學生很容易找到我。熟悉之後,學生常常直接推門進我辦公室,在沙發上舒服自在坐下,天南地北開聊。從二〇〇八年到二〇二二年,我持續了十五年的書院生活,不會像一般教授下課走人,而是日常生活就與學生有緊密的關係。我要求學生叫我「恆嘉哥」而不是「老師」就是刻意要拉近距離。

以前,教攝影和在教會與學生互動,是體制外的學習;但在書院教育中,這些互動就是體制裡很重要的部分。終究說來,日常就要進行引導、累積互信,與學生探究知識、討論生活。如何想像那些相處的畫面呢?可以說像是哈利波特(Harry Potter)當中的霍格華茲(Hogwarts)學院的生活。院長是鄧不利多,書院導師就是心懷好意的石內卜,與學生保持好的互動就是最大的法術。

與學生一起生活的視角

書院導師必須認識每位學生,常常接觸、談話。而且,學生在書院四年的負責導師都是同一位,所以我便有了獨特的位置,看到很多學生整個大學時期的成長發展。很幸運地,這樣近距離的生活、教學、合作、共事、領導、管理,天天與學生互動、對話、觀察,對學生長大的過程就有比較開廣的視角。

另外,從體制外到體制內,我接觸到學生的學業成績分布也很寬,澳門大學更是集學生差異之大成。因為有澳門政府大力支持,資源豐富,開放國際招生,以致境外申請進來的學生成績相當好。同時,公立大學也要對本地學生負責,但因為人口基數少,錄取成績差距也大。所以書院導師不但與超強學霸相熟,也得陪伴在成績裡溺水的學生艱苦奮鬥。

一起生活還能有完整的視角:我們能全面看到不同心理狀態、不同成就表現的學生(心理狀態和成就表現不畫等號)。我們會面對成就表現十足優秀的學生,也有動機普通、馬馬虎虎的學生,還要應對有明顯心理健康問題的學生。因此,書院導師的責任不只是幫助學生解決問題,更重要的是陪伴引導學生有力量往前走,目標是讓「準大人」們完整地成長發展,具備獨立的能力。

別人家的小孩,教我超前部署

華人父母常會講出「別人家的小孩都怎樣……」這句話,讓子女聽了就卯起來暴躁。我和阿妮不對三個子女講這句話,恰恰是因為看過很多別人家的小孩,而且還是差不多走完「叛逆期」的高中、大學生。看到他們,我們也不斷反思和子女的相處方式。也思索著:上帝把三個孩子託管在我們夫妻手中,等到他們長到高中、大學時,和父母還有好的關係嗎?他們的心靈強壯嗎?能夠有整合的思考能力嗎?有獨立的生活能力嗎?

我要謝謝好多學生願意跟我說成長故事,講出內心的話,而不只用外在表現面對我,讓我看到成長發展的心理結構模式。我常和阿妮分享討論學生的回饋,變成我們的經驗,超前部署用在我們的子女身上,免去了臨時找水救火的問題。

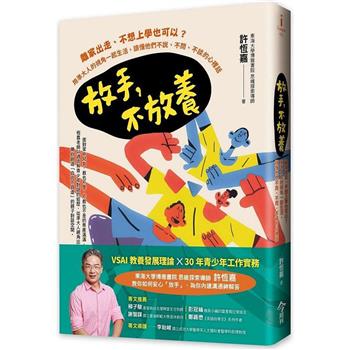

本書將分享這些經驗,用我們三個子女和學生的成長故事,把我看到的發展結構模式給讀者做為教養子女的參考。希望每個家長都能從中找到適合的方法,為子女搭建好順利長大成一個獨立大人的鷹架。