◎鍛鍊基本運動功能,七、八十歲還能又跑又跳

有一位英國的跑者艾德.惠特洛克,他在74歲的時候,跑出全程馬拉松2小時54分49秒的成績。相信有接觸長跑運動的人都知道,在3小時之內完成全馬,並不是件容易的事情,對很多人來說甚至是一個目標和里程碑。

但是,艾德.惠特洛克卻能以74歲之齡,跑出這麼好的成績,更可怕的是,他在86歲的時候,還能在4小時之內完成全馬,並創下世界紀錄。除了艾德之外,還有很多90歲以上的高齡跑者,仍然能夠完成全程的馬拉松。

在驚訝並羨慕這些高齡跑者擁有絕佳體能狀態的同時,我們是不是應該反思,為什麼每個人擁有一樣的身體構造、一樣的肌肉數量,但是運動的能力卻天差地遠呢?

這就像是發給每個人一台硬體設備相同的電腦,但是卻未必人人都能讓這台電腦的功能發揮得淋漓盡致,有的人只會使用簡單基礎的功能,有的人卻能將之發揮到極致,這其中的差別就取決於「使用方式」,如果使用得宜,靠著好用的軟體,硬體設備也能用得很久。

人體也是這樣,如果我們可以好好鍛鍊身體,就像是一步一步地提升軟體,即使在不更換硬體的情況之下,一樣可以(讓身體)正常運作;反之,如果沒有好好鍛鍊,那麼就像永遠不更新軟體一樣,電腦(身體)速度就會越來越慢,也越來越容易當機故障。

所以,如果想要活到老、動到老、健康到老,我的建議就是要持續不斷地堅持鍛鍊下去!

你缺乏的不是營養品,是運動

運動是良藥,可以治療許多慢性疾病,改善免疫、心血管和新陳代謝功能,甚至對心智狀態都會有幫助。除此之外,運動還有一個很棒的好處,但卻一直被大家忽略,那就是保護肌肉、骨骼和關節。

很多人都有一個執念,以為運動會導致關節磨損,磨損之後就要吃關節的營養品。其實,適量的運動根本不會導致關節磨損,反而可以促進關節液的循環,讓關節軟骨獲得營養,關節反而會因為運動而變得健康。

不過也要注意,如果運動太過激烈或者過量,超過了本身肌肉可以承受的範圍,那就會增加關節的負擔,持續這樣下去,關節就會慢慢磨損,所以過與不及都不好。

肌力原本就是用盡廢退,不鍛鍊的話就會一直退化,再加上年紀越大、肌肉流失的速度越快,而關節磨損和肌力的好壞有直接的關係:肌力越差,就越難維持關節的正確排列,也就越容易導致磨損。現在一般人越來越重視的肌筋膜運動,其實不只是讓筋膜恢復彈性、解除痠緊痛的根源,最重要的效用還是維持並提升肌筋膜力量,進一步保護骨骼和關節。

人們常以為吃了關節營養品、保健品,就可以讓關節磨損情況改善,但是以營養過剩的現代來說,真的因為缺乏營養而導致關節退化的情形非常少見,很多關節磨損退化的原因,其實是前面所說的肌肉流失和肌力退化所導致。

如果能夠堅持練肌力,就可以長久維持骨骼和關節的健康,聽起來好像很簡單,不過,問題就在於鍛鍊肌力需要時間。的確,按摩伸展整條筋膜線,可以比較快速地改善沿線身體部位因僵硬緊繃所造成的疼痛,但是要明顯感受到肌力訓練後帶來的疼痛改善,是需要耐心等待的。很多人往往在鍛鍊的初期,只感受到肌力訓練的痠痛,都還沒來得及感受到肌力訓練的好處就放棄,這是最可惜的事情。

有些讀者可能已經在想:我只是想要讓身體健康一點,不要常常這裡痠、那裡痛的,沒有特別想要練出肌肉線條,訓練肌力感覺很像是要去健身房才能做到的事情耶?

其實我剛剛提到的「肌力訓練」,並不是要大家都像運動選手一樣練出一塊塊明顯的肌肉;練肌力最主要的目的,就是避免隨著年齡增長造成的退化,影響身體各種動作的運動功能。

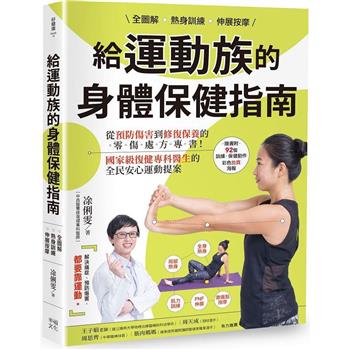

◎預防傷害、修復功能的完整訓練動作

現代社會中的大多數人,仍然沒有「運動才是良藥」的概念;我在書中所提出的四大類運動方式:熱身、訓練、按摩、伸展,一方面想讓一般民眾,利用簡單的道具(掃帚、小啞鈴、彈力帶⋯⋯等),輕鬆地開始居家運動,並且藉由這些居家運動,來提高肌肉與骨骼的質量,減少關節的磨損,延長關節使用壽命,讓身體的基本運動功能順暢進行,從根本開始修復並改善現代人因缺乏運動、整天坐而導致的肌肉痠痛、筋膜緊繃、關節發炎等文明病。

另一方面,對於本來就有運動習慣的人,書中的動作相當於一份完整的訓練菜單,包括運動前預防傷害的暖身和肌力訓練,以及運動後消除痠痛疲勞的伸展和按摩:

【暖身動作】包含了通用性的「全身暖身」,以及依據運動特性需求的「局部暖身」。

【訓練動作】本書訓練動作設計的目標,是以維持肌肉肌腱健康和保護關節為重點,也就是離心收縮肌力訓練,簡稱為減速訓練。

【按摩動作】以找出各部位主要激痛點為重點,分別以徒手、滾筒、按摩球等方式,立即有效的緩解疼痛。

【伸展動作】除了原本大家熟悉的靜態伸展之外,特別加入了可以讓肌肉全面放鬆的「PNF伸展法」,是很多專業運動員和防護員都在做的放鬆伸展法。

無論你是剛開始要運動的人、想要改善身體的痠緊痛好讓自己更健康,又或者是已經有規律運動的人,從這本書開始,或把這本書的概念動作加入原本的課表當中,都是非常有幫助的。

希望大家不僅能從運動中獲得健康,更希望在運動中能夠免於傷害;沒有運動傷害的運動模式,才能夠讓你持之以恆地鍛鍊下去!

【Dr. Tu的最新疼痛觀察(1)】足跟痛寸步難行?挑雙對的襪子吧!

大家可能沒有想像過足跟疼痛可以到多嚴重的程度,最嚴重的個案真的是舉步維艱,即使是一個簡單的踩地的動作,對嚴重足跟痛的人來說,都是心理上很大的障礙。

早期的足跟痛通常只需要幾天內少走一點路、休息一下下就會好了。然而,如果足跟痛時常反覆發作,疼痛的時間越來越久、發生的頻率越來越高,那麼就會演變成為慢性的足跟痛,治療起來難度非常高。

以往,我們總是將治療的重點放在「分散壓力」跟「避震緩衝」,例如:建議病人穿鞋底具有避震效果的鞋子,或利用鞋墊的足弓支撐來分散足底壓力等等。而針對足底筋膜本身的治療,包括超音波、震波,或者英特波,增生注射也是方法之一。即使如此,卻仍然有一小部分的人無法痊癒。

足底筋膜的特殊止滑構造

因此,是否有其他導致足跟痛的因素,沒有被考慮進來呢?沒錯,那個沒有被考慮進來的因素,就是足底筋膜與鞋子之間的「滑動」。

足底的皮膚與足底筋膜之間有三個特殊的構造,可以讓足底筋膜與皮膚之間的滑動降到最低,包括:

(1)足底不存在允許滑動的深層疏鬆結締組織,足底的「淺層」與「深層」筋膜黏在一起,所以,「淺層」與「深層」筋膜之間不會產生滑動。

(2)更多且更堅韌的淺層支持帶牢牢的地抓住皮膚,確保皮膚與筋膜之間不會有過度的滑動。

(3)皮膚與淺層筋膜之間充滿了緊密堆積的脂肪組織,更強化了這兩層之間的穩定度。

人體的足底筋膜系統內建了這麽優秀的「防滑機制」,可見足底的滑動是越低越好的。但是,如果我們卻經常穿很滑的襪子,導致足跟與襪子,或者襪子與鞋子之間產生過多的滑動跟摩擦,這樣一來就會對足底產生傷害。

不管是不是有足跟疼痛,或者只是單純要挑選運動機能襪,到底什麼樣的襪子的設計,能夠提供足部比較好的保護力呢?

襪底必須要有止滑設計,包括使用止滑布料或者附加止滑顆粒;襪筒需要能夠包覆整個跟骨,幫助穩定跟骨;根據不同的運動型態或者疼痛位置,有不同的加壓支撐的設計,例如,球類運動者就會有更多的腳踝加壓保護,扁平足跑者可能會著重多一點足弓的支撐;襪子本身有一些局部加厚的設計,去緩衝比較容易受傷的足部結構,例如足跟或者前足的關節。

最後,襪子的形狀與尺寸要能夠越合腳越好,越合腳的襪子本身就具有減少滑動的特質,並且才能夠有效增加足底與鞋子的接觸面積,畢竟胖短腳與瘦長腳需要的襪子大小與形狀,差異就蠻大的了。

不同的運動,要穿不同的襪款

最後,再跟大家分享當從事不同運動項目時,如何挑選襪子的重點:

(1)球類運動:例如,網球或羽球,關鍵在於維持腳踝的穩定性,因此,可以選擇在腳踝部分有「加壓設計」的襪子,如果需要極度敏捷快速運動的項目,建議可以選擇壓力較高的襪子,腳踝的穩定性會更佳。

(2)長時間跑動:例如長跑馬拉松,關鍵在於支撐足弓,因為長時間的運動會使得足弓疲勞,容易出現足弓塌陷等問題,進而導致足底筋膜或者脛後肌肌腱拉傷發炎,因此,良好的縱向與橫向足弓的支撐就非常重要。

(3)高頻率高強度的跳躍運動:例如籃球或者排球,除了要有高度的腳踝穩定之外,還需要高強度的足弓支撐,再加上前足關節與足跟底的加厚緩衝與防滑,可見越激烈的運動需要越高機能的襪子。

(4)健行走路或輕鬆的運動:有適度的足弓支撐,並且在前足關節和足跟加厚緩衝,為了長時間行走的舒適性,並考慮到對皮膚的壓力或者良好的血液循環,因此,不適合穿著加壓強度太高的襪子。

以上就是如何分析一雙襪子的機能,掌握這些功能就能挑選出在不同情況之下,最適合穿著的襪子。不過說得再多,還是要穿過才知道,用自己的腳去挑選襪子,並且為了足部的健康,好的襪子是非常值得投資的!

◎放鬆真正緊繃的地方,伸展才有效

伸展的方式有很多種,每種都有各自的特點;除了比較為人所知的動態伸展和靜態伸展之外,還有一個是目前專業的防護員和運動員都在做的「PNF伸展法」。

(1)動態伸展:一般在運動前進行,在暖身的章節已經做過介紹。

(2)靜態伸展:最傳統且最為人所熟知的拉筋方式。舉例來說,弓箭步可以拉小腿後側的筋,因此保持弓箭步的姿勢約二十秒後,就可以明顯感覺小腿後側伸展開來。

靜態伸展通常是在運動後執行,因為運動之後,肌肉變得比較緊繃、短縮,需要比較長時間的伸展來延展肌群的長度,並且降低肌肉內的張力,建議靜態伸展要大於十五秒,效果比較好。

(3)「PNF伸展法」:全名是「本體感覺神經肌肉誘發術」,可以降低肌肉內張力,並且放鬆肌肉內真正緊繃的部分,在書中「伸展動作」的全部動作,都是用這種方式。

PNF伸展法和其他兩種伸展法有什麼不同?又為什麼可以「放鬆真正緊繃的肌肉」呢?

提高肌肉柔軟度、完全放鬆的專業級伸展

相信大家都曾經有過這樣的經驗,有時候不管怎麼努力、用力地拉筋,緊的地方依然還是很緊,沒有拉開放鬆的感覺,到底是為什麼呢?首先,肌肉是由千千萬萬條肌肉纖維所組成,如果我們把一條肌肉纖維想像成一條橡皮筋,那麼肌肉就是由千萬條的小橡皮筋綁在一起形成的一大條橡皮筋繩。其中,這些小條的橡皮筋,每一條鬆緊度都不同,當我們做伸展動作的時候,就像是拉住這條大繩子的兩端,然後左右拉開。

但是這條橡皮筋繩並非均勻地被拉開,並非每個區段都等比例的延伸,反而是比較鬆的地方被拉長得多,但是比較緊的地方被拉長得少,這樣一來會導致橡皮筋繩當中,鬆的區段變得更鬆,而比較緊的區段還是依然很緊。靜態伸展的拉筋法,對一大條肌肉來說雖然的確會有放鬆的效果,但往往是這條肌肉內原本鬆的地方伸展多,而原本緊繃的地方卻伸展少,這樣的伸展效果其實並不好。

那麼,到底要怎麼破解這個難題呢?要如何讓緊繃的地方也能伸展開來呢?

其實,只要利用肌肉的自主收縮、放鬆,配合拉筋,就可以把一般靜態拉筋伸展無法放鬆的局部肌肉給放鬆開來,也就是PNF伸展法和靜態伸展不同之

處。

先「自主收縮」肌肉,讓緊繃部分完全伸展

在這個伸展方法中,所使用的肌肉收縮方式為「等長收縮」,也就是在不改變肌肉長度的前提之下,自主收縮肌肉。此時如果用放大鏡來檢視肌肉內收縮的狀態,你會發現肌肉內比較鬆的部分,縮短幅度比較大,因此「鬆的肌肉」一收縮,就可以自動去拉「緊的肌肉」。

這樣一來,先自主等長收縮肌肉時,就能使整條肌肉內比較緊繃的部分,得到更多的伸展(相較於較鬆的部分)。很多選手在訓練或者比賽之後常會使用這種伸展,在一般的靜態伸展之後,運動傷害防護員會幫選手在特別緊繃的部位,執行PNF伸展法,目標就是讓原本用靜態拉筋怎麼都拉不到的地方,也就是相對緊繃的肌肉區段能真正地放鬆並伸展。

如果可以搭配一般的靜態伸展來進行,不僅可以將縮短的肌腱給拉長,也可以完全放鬆緊繃的肌肉。在PNF伸展之後,不只會感覺到肌肉拉長,也會感覺肌肉內的張力降低,這種感覺是靜態伸展所做不到的。