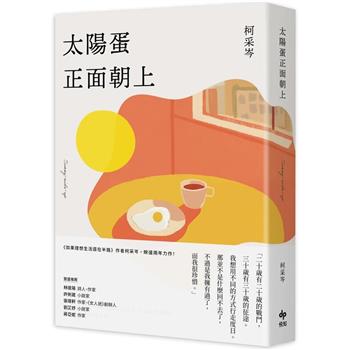

太陽蛋正面朝上

我是一個嗜蛋之人,如果沒有膽固醇考量,一天可以吃三顆以上。吃蛋呢,讓人感覺營養,感覺身體幸福。蛋有好多種,炒蛋、鹹蛋、水煮蛋、溏心蛋、蛋包, 我尤其喜歡的是太陽蛋(Sunny side egg)。

每次看到太陽蛋,蛋黃半生不熟,正面朝上,蛋白爽朗地鋪展開來,如在豔陽底下,抖開一張柔軟的小被被,讓它爽朗地曬一曬。然後呀,邊緣煎得脆脆金黃, 微微翹起,整顆太陽蛋隨著盤子前後抖動的樣子──不知道欸,不覺得每當看到太陽蛋,就覺得它心情很好的樣子嗎?一顆太陽蛋、兩片火腿、一條煎得脆脆的香腸,組成一盤大早餐,多可愛呀。

太陽蛋正面朝上──那樣的畫面,有一種鼓舞訊息。

就像呢,生命總是有背部著地的時候,誰都遇過,乖乖躺著,雙手一攤,什麼也不能做。可是從另一個角度來看,那樣的慵懶與蓬鬆,那樣的彈性與可愛,也是另一種生命其實必須的姿態──我願意接受生命早已為我準備好的一切,並且相信那其中必然有我尚不能透澈明白的美麗。

背部著地的時候,不做什麼的時候,放空的時候,有沒有可能,我們正在參與生命更寬闊的可能,見證另一種反向力度的完成。那樣的完成沒有原因,甚至沒有目的,不過只是,我存在於此時此刻此地,已經很美好了。

我的出生,已經就是完成了。就像一顆美好的太陽蛋。

太陽蛋正面朝上──也有一種還沒熟透的可能性。

還是半熟呢,距離全熟還有一段距離,仍有變化的空間,也有著什麼早已有了穩定根基。好像我正在經歷的三十幾歲,已經決定不必重新活一次二十幾歲,明白生命有著發展與更新的渴望。帶著過往的經驗、所有我們已經學會的,再去經歷未知與改變,去挑戰自己的信念系統,用一種,理解生命的有限,也好想知道自己還能怎麼發展那樣的好奇,那樣的無畏,那樣太陽蛋的心情去經驗著每一天的變化。

太陽蛋正面朝上──說真的呢,跟誰都可以百搭。

既是可以獨挑大樑的主角,也隨時可以與人合作,擊掌組成華麗的早午餐團隊;可以當領導,也可以做團員中的忙內,那樣的彈性與餘裕,那樣的進退安適, 那樣敞開變化的空間,是明白自己是誰的自在。要學習那樣的姿態,一個人但凡明白了自己是誰,就會知道能怎麼與他人搭配,在這世界上自由行走。

一顆蛋,獨行也可以;一盤早午餐,飽足力量大。

太陽蛋正面朝上──那是火候拿捏的工夫。

太陽蛋好不好吃,講求料理火候,有時候最簡單的最困難,最不喧譁的經常是內功最深厚的。我有時候覺得長大也是學會不動聲色地出力,優雅地與艱難互搏交手,不再想把辛苦通通翻攪出來,攤在世界面前,沒有那樣需要被眾人安慰的必要。養成一種等候的習慣,心甘情願地讓時間去熟成美味的內在。

太陽蛋正面朝上──覺得有點辛苦的時候,就去吃這麼一顆蛋吧。

我對自己這麼說。滿懷感謝地,雙手合十,去吃一頓飯,去咬一顆蛋,然後知道,明天又是全新的一天。太陽升起,微風吹拂,廚師換上工作服,揀選新鮮雞蛋籃,敲破蛋殼,蛋滑入油鍋像滑入某個游泳池水道,火候適中。時間到,太陽蛋準備好,穩穩上桌,輕輕戳破,像有一抹太陽光灑在白色餐盤上。你把世界的營養, 通通下肚。

那就是太陽蛋的魔法吧!

三十幾歲以後,我想做這麼一顆,正面朝上的太陽蛋。讓人想起的時候,感覺營養,感覺健康,感覺溫暖。

理想生活要有工作

寫第一本書《如果理想生活還在半路》時,刻意地避開寫工作,不是因為不在乎,反而因為太在乎了。擔心自己一時半刻,用字遣詞,沒有辦法說清。乾脆不寫。畏戰逃跑,畢竟也是一種生存策略。

事後想想,要談理想生活,確實不能不談工作。因為我們多數人的生活,保守估計,有三分之一的時間,都在工作環境裡頭度過。而實話也是如此,工作大抵也是我們經歷到最多磨難與挑戰的地方──工作裡有人事萬象,有目標結果,有自己所能創造,也有自己所不能左右,我們在工作裡頭困惑,沮喪,挫折,恐懼,學習,磨練,成長,養成,每個階段都有當期的挑戰與眼光鍛鍊。

如果回頭想來,我們大概也是在那樣的挑戰裡熟成,明白自己要怎麼跟這個社會的秩序與規則相處共度。

而很多人覺得,自己之所以沒辦法活在理想生活裡頭,是受限於工作選擇與事務強度。有時候難免心裡有這樣的念頭──如果不用工作那就好了,為什麼我要把自己活得這麼疲憊呢。說實話,我也這樣想過。

我在長大以後呢,發現,並且願意承認,自己確實是非常喜歡工作的人,這麼說來不怕承認,我的理想生活裡必須要有工作的──於是出版第二本書《四時瑜伽》時,還十分堅持,要把一個工作狂的休息筆記,放在副標題,作為告白揭露, 意圖翻轉工作狂的負向聯想。

說真的,工作狂又怎麼樣。工作狂不過就是,我明白我想要怎麼在工作中貢獻。

我看待工作的方式是這樣的,我覺得工作是一個穩定的,安全的,我可以持續挑戰自己的方式。用工作的日常作業當作度量,可以很輕易地定位且下錨,自己的所在位置。我是持續進步的嗎?還是原地踏步的?甚至工作會有同行同業,也有敬重前輩,於是可以很明確地標誌出,自己有沒有想要抵達的下一個地方,想學習的對象。接著可以像設計一個旅行那樣地,雀躍地設定自己的成長計畫。最後工作的需求,一定都有對應資源,找到可應用的資源,就可以感覺在工作環境中,持續有所學習。

工作首先看重的是成果,成果騙不了人。學習的循環,會反映在成果上。

二十幾歲的時候,入行開始做的是編輯,當時剛認識媒體工作,所以諸多不會不懂,也老實發現自己中文不夠好,想要描述一件事情的時候,腦中常常沒有對應的詞彙語句快步跟上。於是只能惡補,養成每週都去逛書店巡田水的習慣──看當時的暢銷排行榜,大家正在關心什麼;看各區的出版新書,補強自己欠缺的領域知識;看出版社編輯怎麼選題落標,選什麼樣的書封與題目,自己也感興趣。去看自己與市場的口味,到底差距落在哪裡,我跟自己說──我必須理解跟自己不同的人,現在究竟在關心什麼。否則永遠,我也只會活在自己的世界。

然後大量買書,不懂的就看,不懂的就查,為了要能撰寫性別類議題,能夠回饋作者稿件,我記得自己把性別理論的相關書籍,塞滿整層書櫃。從基礎的社會學理論開始惡補,然後到性別理論,三波女性主義,看不同陣營論戰,閱讀時很有樂趣,像做回學生,覺得自己全面展開了一個新的面向世界的領域地圖。

其實每一種主義,不過也就是一種描繪與想像世界的方式。

想起來覺得土法煉鋼,不過對我來說,是非常扎實的馬步訓練──我知道對於當時的我來說,我得先開始看得更多一點才行。如果我認知的世界邊界太過狹窄, 我也只能整理編輯出狹隘的內容。一個人能夠創造的邊界,是他理解的總和。然後那樣的習慣,一路跟著我到現在,十年以後,即便換了職能貢獻,我還是習慣,至少每月都要去逛逛書店,巡田水,感受現在世界正往什麼方向遷徙,問自己還在不在這個內容的嗅覺裡面。

後來從內容轉做了電商,每個職能領域,背後都有一套既有邏輯。學好規矩, 打好基底,就有餘力在裡頭變化與破壞。把握每一次在工作環境中,自己感覺到不會、不擅長、做不好時,就去拓展自己的學習邊界。多數時候我的經驗是,覺得自己弱小時,成長反而是最快的,因為會有想要強壯起來的深刻決心。

理想生活要有工作,不是因為工作美好,反而正是因為工作裡會有直接的困難挫敗,會有事與願違,會有無能為力,會有主張不同與意見不合,這些經驗都會毫無保留地衝擊與挑戰身而為人的信念系統。許多時候我們在職場環境裡產生的各種反應,其實也連接我們的深層恐懼,於是給我們難以想像的巨大痛苦。

會想逃開躲避,實屬正常,人的心都趨苦逐樂,而如果我們有一點力氣,跟一點意願,可以跟那樣的困難與痛苦隔開一點距離,去觀察並且描述它,我們會得到難得的機會看見,這個經驗想要透露給我們的訊息。

我自己就曾經在一個覺得特別痛苦的工作半年後,看見自己一直沒能獨立發現的工作盲區。重新更新了自己的信念系統。痛苦沒有消失,痛苦確實還是痛苦,只是伴隨痛苦而來的,確實也有實實在在的禮物。

那個禮物最終,幫助了我繼續成長,也回到我身上,成為我的一部分。

我的老闆瑋軒曾告訴過我,職場就是人與事的交集,像陰陽太極一樣。於是在職場裡,要練做事的精準,也要練做人的完熟。而很多事情,像樹根紮下去一樣, 你曾經努力過的地方,會有生命生長,功不唐捐。

人說第一份工作,要慎選老闆。我很感謝我的老闆是瑋軒,感謝我在女人迷工作。她讓我對於工作有了一份嶄新的想像與實踐可能。於是十年之間,從做內容到做產品創意,再做到銷售與品牌策略,我在組織內幾經幾輪職能轉換,踏實地知道自己可以成為什麼。

女人迷是我的第一份工作,我很感謝,過往十年,這份工作讓我回應了對自己階段的生命追求,讓我覺得走在完成自己的路上。

我常常這麼想,工作也是我們和世界相處,時間最長的一種方式。反向思考, 工作也是你創造理想世界的途徑與手段,有沒有辦法,透過每天的工作實踐,讓世界更接近自己想要的方向一點?有沒有可能因為你的投身,所以世界能夠變得可愛一點?

等到三十幾歲的時候,許多人閱讀你,首先閱讀的是你的工作職銜,再來閱讀你曾經參與或經手的專案,用來辨識你可能是一個什麼樣的人。一個人的工作職銜當然不等於他是什麼樣的人,可是一個人的工作選擇往往透露他的信念與價值。

理想生活要有工作。因為工作,是我們展現自己創造性的場所。所以,如果可以的話,我們可以邀請自己思考,這件事情由我來做,可以創造什麼不同,把工作當作你的天賦遊戲與能力展現的場所,這樣去思考與安排你的工作。

跳脫「被給予」的互動框架,而是去「主動創造」,那麼你在職場上留下的所有軌跡,也都是在為自己開路與找路。

工作是中性的,沒有標準,沒有優劣,而我們最終也不過是好想好想看明白──所以,我這一輩子來到地球,我的追求究竟是什麼。如此而已。