自序(二○○七)

回望台灣史的驚喜──陳柔縉

十二月初,我如常到中和的中央圖書館台灣分館找資料。幾位大學的歷史研究生帶著學弟妹上來六樓,引導他們看微捲。日本時代的《臺灣日日新報》雖然泛黃,在螢幕上卻字字清晰。一群人安靜圍著學姊,空氣中只留學姊沉穩解說的聲音。突然,不約而同,一聲驚呼劃破,「資生堂耶!」現在耳熟能詳的化妝品公司「資生堂」,一百年前就是台灣報紙的廣告常客,也賣藥,也賣牙膏。

三、四年前開始,我也是看著這一張又一張的報紙微捲,發出同樣的驚呼。現在想來,當我瞪大眼睛發現台灣社會曾有那樣的一段,同時也意謂那一段曾經失落。日本從一八九五年統治台灣,五十年期間,台灣社會樣貌產生劇烈轉變,不過,關於大轉變的內情,對戰後世代來說,是一段封鎖割斷的社會記憶。這些年,我所投入的,不外去補回失落的記憶,發現日本時代,特別是了解台灣如何受西方因素影響,步入現代社會的模樣。

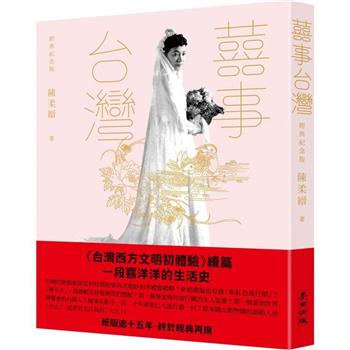

我的發現一年半前化成《台灣西方文明初體驗》一書,這本《囍事台灣》是續篇之作。《台灣西方文明初體驗》獲得超乎想像的掌聲,我不認為是自己的文筆招來,而是反映了年輕世代對日治台灣的陌生,匯聚成巨量的驚奇。

在《台灣西方文明初體驗》,我寫了咖啡店、巧克力、飛機和名片等等西方文明事物如何進入台灣,《囍事台灣》再寫麵包、冰箱、海水浴場、寵物狗、撞球等等二十個主題。書名會定焦在「囍事」,除了環繞結婚的主題有四個,也因所有主題無一不令人開心;吃冰開心,逛動物園開心,從洗衣店把平整潔淨的衣服拿回家也開心。希望大家閱讀這本台灣歷史書,不只驚奇,也開心不已,打破台灣史沉重的、血淚的宿命,證明回望台灣,也有令人元氣飽足的觀看點。

《囍事台灣》二十個主題之後,我做了一個日本時代的物價概況表格,蒐羅五十年間各種薪資和生活花費的金額大小,如果細嚼讀一下,應該別有滋味,對當時生活的型態,更有「撞見在眼前」的感覺。

這本書的二十個主題,很高興做出一些新的歷史考證,除了細究戰前新郎新娘禮服的流行演變,點出新娘禮服的「粉紅色時期」,找到富豪人家珍藏的古老禮服,翻出七十年前大飯店的婚宴菜單,其他像是指出圓山動物園的創始人為「片山竹五郎」,並非一直以來認定的「大江」;找出最早製作麵包的店家「梅月堂」及其影像;發現第一個參加世界博覽會的台灣人及其旅程經過,種種彷彿揭開藏寶箱,探見日本時代的社會容貌。做為一個平凡的研究者,能與史事這樣相逢,真是很興奮。

依我主觀感受,這本書的難度更甚《臺灣西方文明初體驗》,可參考的既成研究又更少了,於是更努力挖掘舊報紙雜誌的吉光片羽。在此就要特別對日本朋友高橋宗子老師說,「感謝感激雨あられです」。謝謝她不憚煩瑣,義務幫忙,每週指導我讀日本時代的報紙雜誌,也教我種種日本的語言文化。高橋女士在東京教授外國留日學生日語超過二十年,知識常識豐富,讓人驚豔。她前年因緣來台灣學中文,中文之流利,又教人嘖嘖。我能跟隨她學習,真是天賜的幸運。

蒐集舊照片也是大工程,特別這次有結婚專題,無一不需要相關家族翻箱倒櫃,挖出私藏的珍貴婚照。非常感謝蔡萬才總裁、陳玉璞董事長、張超英先生、朱瑞墉先生、藍采如女士、藍容先生、攝影家簡文彬先生無償提供照片,大家對台灣歷史和知識的盛情與熱愛,我深深感懷在心。

這次不敢再勞擾師長前輩寫推薦辭,只請求好朋友夏瑞紅權當第一位讀者,逐字細讀,發表意見。瑞紅最後用一貫聰明漂亮的文字,把書的眉目和用意都點清楚了,非常佩服,更加感謝。

對另一位文友梁旅珠則要說,「謝謝為我開啟那一扇窗」。十六、七年前,她留學歸來,帶回許多關於流行、服裝 時尚、文明器物的西文書,讓我大開眼界,初次知道外國有人那樣研究文化發展、那樣圖文並茂來鋪陳主題。那時候,旅珠曾說,她想寫一本台灣婚紗的書。現在反是我在研究日治時期的新娘婚紗演變,她不僅沒有「奪夢」之怨,還拚命搬來書架上的《圖解服飾辭典》、《維多利亞時期的新娘禮服》;去日本旅行,還會順便買《日本服飾史》;雜誌有相關的文章,也不忘剪下來送我。能「開窗」又投「援助物資」的朋友,我只有深深一鞠躬道謝了。

我已經十幾年不屬於任何公司單位,但近幾年,頻繁進出央圖台灣分館的臺灣資料中心,那裡宛如辦公室,和潘淑慧、陳麗美、吳素予、陳怡文等幾位小姐時相見面,彷彿同事。她們的笑容更像是一聲聲的認可與加油,鼓舞向前,非常謝謝。

對蕭秀琴和鄭宇斌,我要張開雙臂,左搭右拍他們的肩,感謝他們的編輯成就。我們「三口組」已數度合作,美好呈現的背後,有許多他們對我的尊重和容忍。

歷史著作不似純創作的小說散文,不是拿一枝筆望著窗外,就能寫得出字來。非常慚愧,直到寫這本書,才深深體會我的書其實是眾人合作的結果;特別這本書,應該屬於那些執著微抖的筆,奮力在小紙片上要告訴我故事的白髮前輩。謹把此書獻給賴莊玉燕、藍劉玉嬌、藍炳妹、蔡廷棟、楊超英、黃天橫、周耀銓、陳玉璞諸位女士先生,他們的溫柔敦厚、熱心樂觀、博學多聞,永遠在我心裡。

新娘婚紗

MARRIED IN WHITE, YOU HAVE CHOSEN RIGHT,

MARRIED IN GREEN, ASHAMED TO BE SEEN,

MARRIED IN GREY, YOU'LL GO FAR AWAY,

MARRIED IN RED, YOU'LL WISH YOURSELF DEAD,

MARRIED IN BLUE, YOU'LL ALWAYS BE TRUE,

MARRIED IN YELLOW, ASHAMED OF YOUR FELLOW,

MARRIED IN BLACK, YOU'LL WISH YOURSELF BACK,

MARRIED IN PINK, OF YOU HE WILL THINK.

這一首古英詩,道盡了西方對新娘禮服的顏色偏好。

新娘穿粉紅色,會贏得新郎的想念;穿藍色,意謂永遠忠實。穿粉穿藍都還不錯,但穿白色更棒,代表選對了新郎。難怪傳統西方新娘都穿白色綢緞或蕾絲布。穿其他綠黃灰色禮服,則全無吉利,穿紅色更糟糕,從英詩看,穿紅跟找死無異。

中國新娘唯一不變的禮服顏色,卻正是這可怕的紅色。一身除了紅色,還是紅色,衣服紅,鞋子紅。反過來,對傳統中國人來說,白色出現在婚慶喜筵上,老員外會氣得吹鬍子,老夫人可能當場昏厥。

中西截然不同的新娘服文化,走進二十世紀,簡直跟兩部狹路相逢的車子,擦撞難免。長時間來看,大紅的鳳冠霞帔最終敗給了雪白婚紗,但白紗也非一腳撂倒紅妝,台灣大約花五十年時間,白色婚紗才普遍化。

清朝統治台灣的時期,結婚禮服自是依據傳統,直到一八九五年,台灣割給日本,而日本模仿西方文明已近三十年,西方婚禮的因子才尾隨而至。但仍要等到第一代受日本新式學校教育、而非出身漢塾的知識青年畢業,又逢中國革命成功,迎接西式文明才逐漸理所當然起來。

一九一五年元旦,翁俊明(醫生,戰前曾被派為台灣省黨部主委,旅日明星翁倩玉的祖父)在台南結婚,婚禮有許多新式作風,像新娘就不穿傳統紅衣裳,而是自己縫製婚紗。翁俊明結婚合照經過印刷,雖已模糊,新娘戴頭紗的輪廓倒是清晰可辨。

一九二○年代,可能因結婚要拍「紀念寫真」的風氣日廣,留存到現在的婚照比一九一○年代多,新娘穿西式結婚禮服的情形也較清楚。一九二五年有台中豐原籍的前輩畫家廖繼春結婚,一九二六年有台南名醫、前省參議員韓石泉結婚,隔年有台南市籍的永豐餘集團創辦人何義、大甲出身的前建設廳長朱江淮、前台北市長吳三連等結婚。同一九二七這一年,雲林縣莿桐鄉擁地千甲的大地主林本,也娶了媳婦。一九二八年,則見有另一位前輩畫家林玉山的婚照。舊照上,他們的新娘頭紗頗為一致,多做得高聳,以大朵花裝飾。頭紗長度多屬垂至手肘的elbow。

頭紗的英文veil,日語用為外來語,寫做「ベール」(念做bei-lu)。遠在羅馬時代的新娘就戴頭紗,有防制鬼怪侵犯的作用。近代頭紗只有美飾作用,衍生出各種質料和長度、形態。到肩的叫blusher,約到腰際和手肘的叫elbow,過臀部,到達手臂自然垂下的指尖,則叫fingertip。waltz型的頭紗長到小腿肚或腳踝,最長最正式的 cathedral則已經拖地。

一九二○年代,時髦新潮的台灣新娘雖然戴西方頭紗,身穿的卻不是我們熟悉的長禮服。她們的裙長大約過膝,但有的中式袖,有的西式領。西式領有的還像襯衫領,林本媳婦結婚禮服穿的洋裝,領型更是如同西裝。

一九三○年初期,新娘禮服曾經流行過粉紅色。林衡道(一九一五年生,前省文獻會主委,民俗專家)在回憶錄談到,日本時代台灣都市近代化之際,「日本人結婚時穿白紗禮服,臺灣女孩也學著穿白紗禮服,祖母輩的人看了覺得很不吉利,出面干涉,所以只好買粉紅色紗的禮服,看起來非常土氣。」

現今中信集團龍頭辜濂松的母親辜顏碧霞曾於一九四二年出版日文小說《流》,講述大家族媳婦守寡的辛酸與奮鬥,跟她自己的實際遭遇幾分神似。書中有一段說主角忘神思念過世的丈夫,想到結婚當時;「她穿著粉紅色的新娘禮服,罩著亮麗的粉紅面紗……」

現實裡的辜顏碧霞,是於一九三二年與辜岳甫結婚。從辜顏碧霞的黑白婚照看不出結婚禮服的顏色,但樣式與甘寶釵的禮服略同。甘寶釵為彰化名門之女,到日本留過學,一九三○年嫁給台北大煤商的獨子張秀哲。甘寶釵的兒子張超英至今保存完整她的結婚禮服,而據張超英指出,母親的禮服正是粉紅色。(參見頁二十二)

辜顏碧霞和甘寶釵穿著的新娘禮服可說是中西混合式;西式的頭紗曳地,裡面的中式衣服兩截式,下為過膝長裙,上為有傳統大襟衫領、喇叭袖的短襖,全身有中國傳統繡花圖案。

在辜顏碧霞和甘寶釵兩位新娘結婚日期之間的一九三一年九月八日,《臺灣日日新報》正有一篇報導指出,當時摩登的台灣婦女的婚禮衣裳主要受上海來的影響。這種中西混合式新娘服,一如粉紅色禮服時興,或許正是婚紗從中到西、從紅到白的必要過渡與插曲。

但沒幾年光景,一九三○年代中期以後,原來的中西混合式禮服很快被洋式結婚禮服取代。這種變化可以台北市的張鴻圖家族婚照來看。張鴻圖(一八九二年生)到香港念中學,會說英文,回台灣進入美國人的石油公司任職,最後當到美商標準石油台灣支店總經理,家裡往來許多洋人,信仰基督教,生活穿著也時髦洋化,像他會穿短褲長襪皮鞋去新店遊船釣魚,是台北一位國際型的商紳。他的弟弟和兒子分別於一九二九年和一九三六年結婚,新娘禮服就兩不相同;前者中西混合式,後者一襲白紗,花童還穿著三層式蛋糕裙禮服。

一九三○年代中期以後,台灣上流社會的新娘穿著幾乎已經定調,就是穿白色長洋裝和白色頭紗的禮服,不再穿上衣長裙兩件式、有繁複圖案的中西混合式禮服。

日治後半時期,上流家族新娘穿的一件式洋裝長裙,多半跟洋服店訂做。今年九十歲的台灣早期眼科女醫生藍劉玉嬌受訪指出,她一九四一年在台中結婚,身穿的純白襲地洋裝就是在東京新宿的洋服店訂做的。不過,她前一年從東京女子醫專畢業時,畢業典禮和謝師會在最高級的帝國飯店舉辦,人人盛裝,她也在新宿一家叫「えさみや」洋服店訂製洋裝。結婚時,還是滿合適,就充當新娘禮服。

這種長裙禮服當時稱「ウェディングドレス」,即英語的wedding dress。從舊照和訪問的結果看,新娘的長洋裝多白色緞子,很少見使用紗或蕾絲剪裁。剪裁上有個特點,領口裁得頗高,不給見胸,少有例外。裙線貼著腰間垂下,沒有戰後那種蓬蓬的婚紗型式。這般款式的新娘禮服一直到二次世界大戰結束前,仍伴著上流階層女性飛向婚姻美夢,一九四四年二月,雖然戰事白熱化,年輕得意的台北州工商課長楊基銓娶台南望族之女劉秀華,新娘還是穿著一襲白色洋式的wedding dress。

一九三○年代中期以後的新娘頭紗,也不再像二○年代包住整個頭,連額頭都遮掉,略顯嬌羞;新時代的新娘看來昂揚開朗,前額和特意梳燙的頭髮無畏的露出來,頭紗輕輕從頭頂後方流洩而下,垂到腳跟前,綿延到新郎那側。至於頭紗的來源,經訪問幾位年過九十歲的女醫生和名門太太,有的說,「頭紗沒人用訂做的,一輩子就戴那麼一天,用租的就好了。」也有人說,去日本買回來,但姊姊戴完,留給妹妹戴。

當然,日本時代貧富差距懸殊,一般平民家庭的新娘是穿不起白色wedding dress的。據一九三六年底《臺灣婦人界》月刊調查台北末廣町(今靠北門這邊的西門町一帶)一家專賣新娘婚紗的店,wedding dress價位從四十圓到一百五十圓,頭紗十五到七十圓,鞋子十五到二十圓,連手套都要五、六圓,豈是一個月三、四十圓的上班族或勤儉農家承受得起的價格。