【後記1】

微醺的友誼

◎駱以軍

我第一次見到明煒,是在2005年,參加王德威老師在哈佛辦的一個研討會,當時有許多前輩作家,包括我第一次見到聶華苓老師,和李渝(我年輕時可是一字一句抄讀她的〈溫州街的故事〉啊)。記得那晚,眾人聚坐在杜維明先生邀的燕京圖書館,隨意暢談華文小說。當時或已夜深,或我尚處在一時差未轉換的半睡眠狀態,我覺得一室的人,都像魯迅講的版畫裡,一種光與影互相顛倒的濛曖、刀刻線條之感。大家說話都像在說夢話。我記得我(當時我其實才三十七八歲)提及台灣年輕輩有幾個非常好的小說家,如童偉格、伊格言、甘耀明,但文學環境愈見艱難;而那時那麼年輕的明煒(當時好像是在哈佛作博士後),則以一種像大提琴演奏的嗓音,講著朱文、韓東(我當時完全沒聽過)這些也是「六○後」非常有原創性的小說家,可惜因某個無端的事件,好像轉離那原本一出手,是開出新的演化可能,但(讀者,或評論者)錯失、錯過,而他們好像後來也離開小說創作本該出現的高峰期。這種談起一個「本來該是這博物館這面牆掛著的一幅精采畫作」,一種對文明原本該以巴洛克建築般的多品樣出現,但像《紅樓夢》中的寶玉發獃氣感傷一陌生女孩之死,是我最初對如此年輕的明煒的印象。後來眾人散去,夜色中我和妻,與明煒和秋妍,還在朦朧街燈、高大樹影下,意猶未盡的談論西方的那些小說家、後俄的小說家、日本的那些小說家、拉美的那些小說家,像昆德拉、奈波爾、魯西迪這樣的小說家,然後感慨華文現代小說一百年後,品類還是略窄,種種。總之,那於我像是開啟了一場「關於小說的漫漫長夜」,未必在酒吧,但在其後的二十年,拆分不同章節,我與明煒每次相遇,就如古人秉燭夜談,他像是開了哆啦A夢的時空門,每次分隔幾年重逢,這之間他又去了那些那些不同的城市,不同的國家。

一次是明煒來台北開會,當時我還開車,還身強體壯,意興風發。自薦當嚮導開車帶他上陽明山(我可是老陽明山了),分享幾個我的祕密景點。那時好像是冬天,山中大雨不停,山路間雲霧籠罩,什麼風景都看不見,好似我那樣開車在山裡繞著,雨聲和車子雨刷聲。非常奇幻的,明煒開始跟我講一本小說《洪堡的禮物》,那像一千零一夜的說故事時光,他充滿對這個故事的熱愛,簡直像古代說書人,把全本的幾個人物背景、深層的創作者內心的迷失與創作、美國那個時代大詩人與社會名流階層、電影圈還牽扯,充滿暴得大利的名利場背景,主人公對他亦師亦友的過氣大詩人「洪堡」(我聽明煒整趟說下來,一直以為那名字叫「紅寶」),他整個鉅細靡遺的跟我說不同章節,這主人公的命運遭遇,光怪陸離的掉進一個偷拐搶騙的高級詐騙黑洞。我記得我聽得如此著迷,一邊緩慢開車在山中雲霧騰翻,車前燈照出可見視距不到兩公尺的「不知此刻我們在哪裡」,但聽得我抓耳撓腮、張大嘴巴,意識到身旁這人,和我一樣是個「小說癡人」,說起好小說,那個酖迷沉醉,簡直像我倆是在《海上花》那時代的長三書寓的鴉片床上,各咬著根菸管,半夢半醒的說龐大如佛經,空色一境的《紅樓夢》,那麼歡喜暢快彈奏著靈魂的琴弦。

這事過去了怕有十年,有一天,好友黃錦樹君寄了一本厚書給我,說他買錯多買了一本,便送我(他常幹這樣的事,可能是諍友老覺得我不讀書,轉個方式寄些書給我),我一看,不就是當年明煒在那山中雲霧亂繞的車上,說了三四小時給我聽的《洪堡的禮物》嗎?當時我已進入到這幾年身體急遽損壞的狀態,閱讀狀況確實不比從前,那兩年只有波拉尼奧的《2666》和《荒野追尋》,每天書包背著其中一本,到小旅館一讀再讀,書都被我讀爛了。除此之外,朋友介紹一些新的、國外某個很厲害的小說家,我都懨懨讀不太進去,我自己覺得是天人五衰,不只作為小說創作者的這個我枯萎蜷曲,連作為小說讀者的那個我也失去了「至福的能力」。但收到這本《洪堡的禮物》,我自然回憶起許多年前,在陽明山「霧中風景」聽明煒娓娓敘述的那個揉雜了古典詩的鄉愁、費茲傑羅式的浮華奢誇(但是在當時新興的芝加哥)、偷拐搶騙的可能在《儒林外史》、《金瓶梅》或《紅樓夢》中,像織布機那樣線索錯綜的,建立在浮名、貪欲、女色之間的「黃金時代的懺悔錄」。我意外的深深著迷,讀進去了,且像愚鈍之人才遲到的體會多年前,明煒跟我說這個故事,後頭的百感交集。我受此書啟發,後來寫了我的《匡超人》,我缺乏上流社會見聞但寫台北的文人心事、偷拐搶騙、真情與謊言混雜的熱鬧一個我的時代的浮世繪。

這於是,明煒於我,都是隔了好幾年,在夢遊般的某一座城市,兩人像魏晉人那樣對座,而他都如此自然,像琴者拿出一把古琴,在我眼前高山流水的彈奏起來,不,他都如那次在陽明山對我說《洪堡的禮物》,以一種對那些小說真摯的熱愛,跟我說幾個小時。2010年在上海復旦,王老師和陳思和老師辦了一個超大的研討會,莫言、王安憶、余華、蘇童都到場,一場一場的座談,但好像最後一天明煒主持了一場當時還都頗小眾的,中國科幻小說的對談,我沒去聽,但據說整個爆滿,現場氣氛極熱烈。我對所謂科幻小說只是門外漢,對當時已撞開沉悶文學空間之門的中國科幻小說更一無所知。但那晚,明煒來我飯店房間,啊那像神燈魔法的一千零一夜說幾小時故事的時刻又啟動了,他一則一則跟我說劉慈欣(那是我第一次聽到這個名字,當時也只有短篇,還未有神作《三體》)的〈鄉村教師〉、〈流浪地球〉、韓松的一些怪奇又暴力的對中國的寓言、另一些年輕科幻小說家的作品。我真是聽那每個故事,都像唐傳奇或聊齋裡的極品,真是大開腦洞,不可思議,但明煒像一個分享他整本神奇寶貝卡給他好朋友觀賞的小學生,完全不知疲倦為何物,我記得那晚聽這一則一則夢幻奇怪的科幻小說,聽到兩三點,我整個大腦記憶體都瀕臨崩潰,記不下那許多摺縮的故事檔了啊。

之後又過了幾年,我和黃錦樹、高嘉謙、另一些師友,到哈佛參加王老師辦的一個研討會,那時身體已像連環炸彈的最初幾次爆炸,那趟旅行對我或也是我人生最後一次飛這麼遠、這麼久吧?那次旅行非常快樂,有一天眾人還去梭羅的騰格爾湖畔漫遊,北美秋天的楓紅真是攝人,漫天漫地都是那種金紅色。明煒在衛斯理任教,有點地主之誼,有天我和錦樹還去了他和妻子秋妍的漂亮房子,吃了秋妍親煮的炒米粉。那天下午,明煒當導覽,帶著大家參觀哈佛大學的博物館,我很難描述我對那個記憶的感慨,我對這些印象派誰誰誰的畫作一無所知(這幾年比較有在網路上補課了),對那些北魏的佛頭、唐三彩、宋代窯瓷、明代青花、清三代琺瑯彩,全無枝且無感(也是後來幾年勉強補了些課),對什麼兩河流域、埃及、希臘的雕刻或陶瓶或鑄銅,也是像傻瓜看洋片,在那些玻璃展櫃前說些屁笑話。但明煒就像這間博物館是他家巷子口的土地公廟,他已無數次進來,就差無法穿透玻璃牆去撫娑它們,解說時那種像自己親人、戀人的愛意,完全不受我們其他人因為對藝術品或藝術史的隔陌,且在這樣短時間旅途行程中安排的「一次參訪」,露出的調笑與高中生式耍廢,他如此真摯、傻氣、意興遄飛跟我們說著一件一件藝術品迷死人的身世,只恨時間不夠啊。之後又帶我們去哈佛旁的一間美麗的書店,因為全是原文書,我又是像鴨子被牽進雷神們的兵器庫,無任何可以進入平台上櫃子裡任一本書的想像通道。錦樹是書癡,到了書店就快樂起來。而明煒又以那種溫柔但任性(又像小學生帶他的好朋友參觀他的祕密寶庫)的真情,說著他最初到美國,在哥大,如何如何和一家小書店的情誼,在另哪座城市,又是哪家書店他去幫他們幹了幾個月免費雜活,只為能待那一直看書。

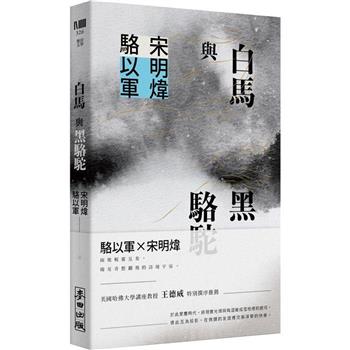

也許那時我心中就浮現了「白馬與黑駱駝」這個對照組的兩個「夢中動物」,它們未必屬於光,未必屬於影,但很奇妙的,我其實大他六七歲,但他著實很像阿難博學聰慧,像所謂「希臘性」那樣的寬闊多樣。生命很多時刻其實是開了我一個「新手印」,全新打開另一個世界的啟蒙者,但並不是老師,更像少年玩伴,真心實誠,且因慷慨的個性,完全不保留傾心相授。我生長於台北旁的小鎮永和,我父親是1949年隨國民黨近200萬軍隊、軍屬、公務員,隻身逃難到台灣來的,「因此有了我的敘事景深」,我青少年時光如侯孝賢、賈樟柯電影裡那種小混混,那也成了我日後寫小說始終和正常人世偏斜了視角的說故事氣質。但我好像不曾遭遇像明煒這樣的朋友,他生於新中國,但似乎少年時就開了寫輪眼,他外公那邊好像和國民黨有關,因此包括他母親、舅舅、至少四五個阿姨,在文革時都受到不同苦難和耽誤,但又各自因從小家庭的新文藝教養,各自展開成嚮往新時代新空氣新文藝但終一整代被耗損的女性史(後來我讀過他的一篇未來小說的大綱,他的母系家族,故事真的太精采了,完全不輸《追憶逝水年華》或《紅樓夢》),可能當時大人的世界還在一次一次的整風、運動,所以總有些奇特的中學老師,會像〈鄉村教師〉裡那個絕望但想把文明的火苗,硬摁進什麼都還不懂的孩子腦中,他好像透明的孩子,始終遇見這種無法言說,但身影悲哀,要很多年後他才能回悟,啊那是個在亂世中命懸一線的讀書人,或是詩人。他在近幾年發表的幾個短篇,寫了當時他還是少年,但已被一群怪人(像江湖奇俠般,祕密聚會的詩人)視為天才,自己人,但八九年那段時間,這些老大哥們突然莫名星散。等我在後來這十多年快二十年間,遇到的明煒,已在美國略能生根,在名校任教,且成為將中國科幻小說引介到西方的重要推手。我想說的,是他與我簡直像顛倒、序列裡的每個基因密碼都差異的這樣一個大腦、靈魂,我與他之間竟發生著這樣的友誼。最初相識,他給我的印象是「藝術、文學、古典、現代皆完好教養的一個奇特的大腦袋」,但時光拉長,幾次的相見(中間都隔了幾年,所以兩人各自人生際遇,都像要用遙控器快轉影片,今夕何夕),我慢慢發現他性情裡和我極對拍的,孩子般的真情、永不停止的好奇心、對一些美好未來願夢的容易感動,他完全沒有學院氣,後來我才明白,那就是他少年和一群怪咖神人老大哥,浸踏在詩的風露光影,但最後那些人全被時代沒收了,他負笈美國,其實是以一單兵的寂寞活下來。

這樣說好像一個顛倒至太對稱的「兩地書」,但其實我們都已換乘過不同年紀河流的渡輪、膠筏、小舟(明煒可能更還有跳空間移動的太空船),很奇妙的,是可以品嚐一會因時光陳放的,有些各自對文明、對景框不可思議的裂潰、苦難彷彿永劫回歸無法超渡,這些帶點微醺的,友情的,以詩的形式,遣悲懷、寄缺憾、文明想像的暢恣激情、難以言喻的「只有此刻的我看見這樣的美景」,我覺得這是一本無比美麗的小書。它讓我相信,人最後,如此渺小,譬如宇宙星塵,在從前許多同樣黑暗、絕望的時代,但亂世中得遇心智、品德皆高於自己的知交,即使「人生不常見,直如參與商」,即使說起自身,「渾似不欲簪」,但那個撫琴彈奏、對酒當歌的友誼的快樂,那真是奢侈、幸運的事。其實很像多年前,我孩子小時,我伴讀時讀過一本外國繪本,講兩隻小老鼠的友情,其中一隻,總是在世界各地旅行,另一隻則是不出門老待自己小小的老鼠洞裡,但前者總會從世界各地、各城市寄來不同的明信片,短短講述牠看見的某個風景,遇到的某段有趣故事。而後者則快樂的、靜靜的生活著,等著這些不知老友又從地球哪處發來的明信片。我覺得這是況描這些詩的背景,最童話的樣態啊。我這幾年因病,常說起話叨叨不休,怕給這本輕靈互奏的詩集添亂,就此打住。

是為記。

【後記2】

在看見彼此的瞬間,分形出另一個世界

◎宋明煒

以軍寫到我們第一次相識,我記得那時美東已是深秋,陰天還是雨後,紅紅黃黃的凌亂秋葉點綴在預備抵擋嚴冬的黑色樹木枝幹之間,世界顏色都變得深了,在那背景上,好像電影鏡頭突然仰角打開明亮的畫面,我們看著以軍和他妻子的年輕快樂無憂的面孔,那時候我們也都很年輕吧。那一年,以軍不到四十歲,我才三十出頭而已。那時還是二十一世紀初,不算太平盛世,但人們似乎都至少期待新世紀不會比二十世紀更壞。我讀以軍回憶我倆的交往,一路寫下來,過去十幾年在上海、台北、麻省的幾次重逢,在混沌記憶中點亮許多星花舊影,讓經歷的一些時間又活過來。我想起,有一次以軍(可能是正在旅館熟睡被我吵醒後)在電話裡對我說:明煒,明煒,我們要保證,過很久以後,等你到四十多歲快五十歲,我到五十多歲快六十歲,我們還要像現在這個樣子啊!他會這樣說,大概因為我前一晚拉住他煞不住車地狂聊科幻到半夜,可能真的讓他一夜沒有睡好,實在所謂「這個樣子」是指任性失禮、但也是自由自在、無拘無束、甚至童言無忌的意思。那時候以軍在電話裡說這話,讓我感到甜蜜,像是聽到了我最敬重的兄長的許諾,那一個瞬間裡,我對時間的未來形狀完全有著浪漫的畫面;那個時候,正是十二年前的豐盛夏日,我想不到時間會是如此鋒利無情的單向箭頭,此時此刻,我們不正是已到了以軍電話裡說的年齡嗎?寫這些字句,我在美東,以軍在台北,我們之間隔了半個地球,而我們現在所居的世界連帶著不可預期的未來,距離許多年前那個深秋時分的歡樂與無知,早已經撕開了一道不見底的淵深,有如降維宇宙中物理和倫理坍塌、失去時空的秩序與正義、心靈內外的廢墟化、和一切數學定律都失效之後的混沌,像以軍寫過的「洞」裡釋放出惡魔,陰雲密布的天空下,末日將至。我讀以軍那樣珍愛地寫我們相遇的一次次時空節點,他誇張地對那些時刻的巴洛克禮讚,而在過去三四年間,以軍認真地帶我一起策畫和出版這一冊詩集,我明白這是以軍給我的禮物,是在這個星光漸漸熄滅的宇宙中,他用生命中那些明亮永恆的光子編織出的最璀璨的禮物。

以軍誇張了我在過去十幾年中對他的意義,但作家駱以軍對我的意義,除了個人友誼的層面,卻發生了全方位的量子革命那樣的影響,是以軍的《遣悲懷》、《西夏旅館》、《女兒》、《匡超人》、《明朝》給我了一把打開二十一世紀感性和文學的鑰匙,以軍的全部寫作之於華語文學,在我心目中堪比波拉尼奧之於西方文學的意義。但與波拉尼奧經歷智利政變那個地球上最後的夜晚、乃至畢生都在面對二十世紀最不可捉摸的惡的主題不同,以軍完全是自己從一顆純粹的文學種子,在漂流的島嶼和虛無的美學中,生根發芽,灌注生命的血漿,長成枝繁葉茂的最盛大有如迷宮無限折疊的華文文學罕見的樹型宇宙。以軍的小說,從私人到歷史到未來,從敘述到倫理到物理,從美學叛逆到認知轉型到時空折疊,他比任何一位華文作家都更勇敢地(舉起金箍棒)穿梭進入二十世紀戰亂、流離、喪失的黑洞,再(使出七十二變)從另一面的白洞中噴射出二十一世紀文學形形色色瑰麗無邊的新巴洛克宇宙。駱以軍的文學啟發我去認真思考新的文學觀,新的感知和思考方法,新的美學、哲學和知識的可能性,這啟示的意義甚至不僅僅侷限在台灣文學,而是與台灣在世界文學中的位置有關,也和包含台灣和華文文學在內的整個世界文學的未來走向有關。但,這還不是我要在這裡寫的重點,那應該是我和我的同事們要努力去做的另一件事——我私心的願望,是要讓世界上的讀者們都知道在二十一世紀世界文學峰頂上,不僅有從智利流亡歐洲的波拉尼奧,還有來自台灣,那另一個經歷過或預期著地球上最後的夜晚、在歷史洋流中流轉不已難以確定的文學地點,駱以軍為我們打開的深邃與幽暗、華麗與憂傷的文學時空。

與波拉尼奧一樣,駱以軍雖然是一位了不起的小說家,但他更根本是一位詩人。他所有的小說寫作,也都可以說是「棄的故事」;他完全打亂線性敘述、拋棄確定性語法和寫實語意的書寫方法,也更近於詩,而不是尋常的情節主導長篇小說——雖然他是一位最動人的講故事的高手,但在他小說中將各種彼此異質但又糾纏不已的故事,用不容質疑的真摯情感結構在一起的方式,並不是一個有等級的時間線性敘述結構,而更像是讓每一個詩行都自成一個世界、讓每一個隱喻都孕育新語言的詩意綻放。

如果我也自稱是一個詩人,面對駱以軍這樣的詩人,我會感到無地自容,因如以軍所說,我清楚自己剛好成長在一個開放的年代,我的一切寫作都來自模仿,結果當然非常拙劣。在遇到駱以軍、漸漸理解他的文學世界之前,我沒有機會、或勇氣直面自己寫作的真相。然而,以軍給我的禮物,就是他給了我「白馬」。我從年少幼稚的寫作終結之後,有二十幾年沒有文學寫作。其實也不過就是四五年前,我記得是在一個聖誕節前夕的凌晨無眠時光,我突然寫了〈白馬〉,以軍是最初的讀者之一,他的誇張而又無比真誠的鼓勵,給我信心,讓我繼續寫下去,在短短兩個月裡,我寫出了這本集中三分之一左右的詩。雖然以軍後來給了我「白馬」這個稱呼——他總是那麼抒情地給我寫信:白馬明煒⋯⋯但「白馬」在這首詩,在我最初的詩意衝動中,完全不是指向自我的。「白馬」是我對世界賜與我最好的那些禮物的一個總稱。拆解成微小意義,舉一個真實的例子,對我影響最大的師長,包括我父親和我的老師,都屬馬。「白馬」最初是為老師寫的,也是為我父輩而寫。「白馬」也是以軍,雖然他是「牡羊」。「白馬」是馬也非馬,是一切我珍視、寶貴的。〈白馬〉是一首感恩之作。正因為以軍的堅持,「白馬」這個名字固定下來,成了我後來持續寫作的靈感和動力。

也因此,對於本書標題《白馬與黑駱駝》,我願意給予一個新的解釋,這不是一個白馬和一個黑駱駝,作為兩個人,亦或兩個不同物種的寫作。白馬和黑駱駝,實在如同左手畫右手,或奇美拉的兩個偶然顯形。我讀以軍為本集新寫的詩,感動且明白這些文字超出了有形有矩的詩,是我們苦難而無物的「今夕」亦「明朝」在黑駱駝中的量子纏結,也是所有那些如永恆粒子般的微小卑微的善良和美,呈現為白馬狀態的曼陀羅分形。以軍也是我心目中的白馬,我則是笨笨的寫字人,是那個目睹宇宙奇蹟驚嘆不已卻無處鑽鑿的工匠,試圖在自己剎那的方寸畫頁上,重繪白馬和黑駱駝在現實世界中的投影。但是歸根結底,在這個世界上,既沒有白馬,也沒有黑駱駝。這些詩行是煙滅的光電,我們就這樣在看見彼此的瞬間,分形出另一個世界,可以容納愛,美和我們的希望。

最後要感謝我們的老師,王德威教授,他是這個白馬和黑駱駝量子纏結過程的觀測者,他的注視讓我們存在,給我們實體。

微醺的友誼

◎駱以軍

我第一次見到明煒,是在2005年,參加王德威老師在哈佛辦的一個研討會,當時有許多前輩作家,包括我第一次見到聶華苓老師,和李渝(我年輕時可是一字一句抄讀她的〈溫州街的故事〉啊)。記得那晚,眾人聚坐在杜維明先生邀的燕京圖書館,隨意暢談華文小說。當時或已夜深,或我尚處在一時差未轉換的半睡眠狀態,我覺得一室的人,都像魯迅講的版畫裡,一種光與影互相顛倒的濛曖、刀刻線條之感。大家說話都像在說夢話。我記得我(當時我其實才三十七八歲)提及台灣年輕輩有幾個非常好的小說家,如童偉格、伊格言、甘耀明,但文學環境愈見艱難;而那時那麼年輕的明煒(當時好像是在哈佛作博士後),則以一種像大提琴演奏的嗓音,講著朱文、韓東(我當時完全沒聽過)這些也是「六○後」非常有原創性的小說家,可惜因某個無端的事件,好像轉離那原本一出手,是開出新的演化可能,但(讀者,或評論者)錯失、錯過,而他們好像後來也離開小說創作本該出現的高峰期。這種談起一個「本來該是這博物館這面牆掛著的一幅精采畫作」,一種對文明原本該以巴洛克建築般的多品樣出現,但像《紅樓夢》中的寶玉發獃氣感傷一陌生女孩之死,是我最初對如此年輕的明煒的印象。後來眾人散去,夜色中我和妻,與明煒和秋妍,還在朦朧街燈、高大樹影下,意猶未盡的談論西方的那些小說家、後俄的小說家、日本的那些小說家、拉美的那些小說家,像昆德拉、奈波爾、魯西迪這樣的小說家,然後感慨華文現代小說一百年後,品類還是略窄,種種。總之,那於我像是開啟了一場「關於小說的漫漫長夜」,未必在酒吧,但在其後的二十年,拆分不同章節,我與明煒每次相遇,就如古人秉燭夜談,他像是開了哆啦A夢的時空門,每次分隔幾年重逢,這之間他又去了那些那些不同的城市,不同的國家。

一次是明煒來台北開會,當時我還開車,還身強體壯,意興風發。自薦當嚮導開車帶他上陽明山(我可是老陽明山了),分享幾個我的祕密景點。那時好像是冬天,山中大雨不停,山路間雲霧籠罩,什麼風景都看不見,好似我那樣開車在山裡繞著,雨聲和車子雨刷聲。非常奇幻的,明煒開始跟我講一本小說《洪堡的禮物》,那像一千零一夜的說故事時光,他充滿對這個故事的熱愛,簡直像古代說書人,把全本的幾個人物背景、深層的創作者內心的迷失與創作、美國那個時代大詩人與社會名流階層、電影圈還牽扯,充滿暴得大利的名利場背景,主人公對他亦師亦友的過氣大詩人「洪堡」(我聽明煒整趟說下來,一直以為那名字叫「紅寶」),他整個鉅細靡遺的跟我說不同章節,這主人公的命運遭遇,光怪陸離的掉進一個偷拐搶騙的高級詐騙黑洞。我記得我聽得如此著迷,一邊緩慢開車在山中雲霧騰翻,車前燈照出可見視距不到兩公尺的「不知此刻我們在哪裡」,但聽得我抓耳撓腮、張大嘴巴,意識到身旁這人,和我一樣是個「小說癡人」,說起好小說,那個酖迷沉醉,簡直像我倆是在《海上花》那時代的長三書寓的鴉片床上,各咬著根菸管,半夢半醒的說龐大如佛經,空色一境的《紅樓夢》,那麼歡喜暢快彈奏著靈魂的琴弦。

這事過去了怕有十年,有一天,好友黃錦樹君寄了一本厚書給我,說他買錯多買了一本,便送我(他常幹這樣的事,可能是諍友老覺得我不讀書,轉個方式寄些書給我),我一看,不就是當年明煒在那山中雲霧亂繞的車上,說了三四小時給我聽的《洪堡的禮物》嗎?當時我已進入到這幾年身體急遽損壞的狀態,閱讀狀況確實不比從前,那兩年只有波拉尼奧的《2666》和《荒野追尋》,每天書包背著其中一本,到小旅館一讀再讀,書都被我讀爛了。除此之外,朋友介紹一些新的、國外某個很厲害的小說家,我都懨懨讀不太進去,我自己覺得是天人五衰,不只作為小說創作者的這個我枯萎蜷曲,連作為小說讀者的那個我也失去了「至福的能力」。但收到這本《洪堡的禮物》,我自然回憶起許多年前,在陽明山「霧中風景」聽明煒娓娓敘述的那個揉雜了古典詩的鄉愁、費茲傑羅式的浮華奢誇(但是在當時新興的芝加哥)、偷拐搶騙的可能在《儒林外史》、《金瓶梅》或《紅樓夢》中,像織布機那樣線索錯綜的,建立在浮名、貪欲、女色之間的「黃金時代的懺悔錄」。我意外的深深著迷,讀進去了,且像愚鈍之人才遲到的體會多年前,明煒跟我說這個故事,後頭的百感交集。我受此書啟發,後來寫了我的《匡超人》,我缺乏上流社會見聞但寫台北的文人心事、偷拐搶騙、真情與謊言混雜的熱鬧一個我的時代的浮世繪。

這於是,明煒於我,都是隔了好幾年,在夢遊般的某一座城市,兩人像魏晉人那樣對座,而他都如此自然,像琴者拿出一把古琴,在我眼前高山流水的彈奏起來,不,他都如那次在陽明山對我說《洪堡的禮物》,以一種對那些小說真摯的熱愛,跟我說幾個小時。2010年在上海復旦,王老師和陳思和老師辦了一個超大的研討會,莫言、王安憶、余華、蘇童都到場,一場一場的座談,但好像最後一天明煒主持了一場當時還都頗小眾的,中國科幻小說的對談,我沒去聽,但據說整個爆滿,現場氣氛極熱烈。我對所謂科幻小說只是門外漢,對當時已撞開沉悶文學空間之門的中國科幻小說更一無所知。但那晚,明煒來我飯店房間,啊那像神燈魔法的一千零一夜說幾小時故事的時刻又啟動了,他一則一則跟我說劉慈欣(那是我第一次聽到這個名字,當時也只有短篇,還未有神作《三體》)的〈鄉村教師〉、〈流浪地球〉、韓松的一些怪奇又暴力的對中國的寓言、另一些年輕科幻小說家的作品。我真是聽那每個故事,都像唐傳奇或聊齋裡的極品,真是大開腦洞,不可思議,但明煒像一個分享他整本神奇寶貝卡給他好朋友觀賞的小學生,完全不知疲倦為何物,我記得那晚聽這一則一則夢幻奇怪的科幻小說,聽到兩三點,我整個大腦記憶體都瀕臨崩潰,記不下那許多摺縮的故事檔了啊。

之後又過了幾年,我和黃錦樹、高嘉謙、另一些師友,到哈佛參加王老師辦的一個研討會,那時身體已像連環炸彈的最初幾次爆炸,那趟旅行對我或也是我人生最後一次飛這麼遠、這麼久吧?那次旅行非常快樂,有一天眾人還去梭羅的騰格爾湖畔漫遊,北美秋天的楓紅真是攝人,漫天漫地都是那種金紅色。明煒在衛斯理任教,有點地主之誼,有天我和錦樹還去了他和妻子秋妍的漂亮房子,吃了秋妍親煮的炒米粉。那天下午,明煒當導覽,帶著大家參觀哈佛大學的博物館,我很難描述我對那個記憶的感慨,我對這些印象派誰誰誰的畫作一無所知(這幾年比較有在網路上補課了),對那些北魏的佛頭、唐三彩、宋代窯瓷、明代青花、清三代琺瑯彩,全無枝且無感(也是後來幾年勉強補了些課),對什麼兩河流域、埃及、希臘的雕刻或陶瓶或鑄銅,也是像傻瓜看洋片,在那些玻璃展櫃前說些屁笑話。但明煒就像這間博物館是他家巷子口的土地公廟,他已無數次進來,就差無法穿透玻璃牆去撫娑它們,解說時那種像自己親人、戀人的愛意,完全不受我們其他人因為對藝術品或藝術史的隔陌,且在這樣短時間旅途行程中安排的「一次參訪」,露出的調笑與高中生式耍廢,他如此真摯、傻氣、意興遄飛跟我們說著一件一件藝術品迷死人的身世,只恨時間不夠啊。之後又帶我們去哈佛旁的一間美麗的書店,因為全是原文書,我又是像鴨子被牽進雷神們的兵器庫,無任何可以進入平台上櫃子裡任一本書的想像通道。錦樹是書癡,到了書店就快樂起來。而明煒又以那種溫柔但任性(又像小學生帶他的好朋友參觀他的祕密寶庫)的真情,說著他最初到美國,在哥大,如何如何和一家小書店的情誼,在另哪座城市,又是哪家書店他去幫他們幹了幾個月免費雜活,只為能待那一直看書。

也許那時我心中就浮現了「白馬與黑駱駝」這個對照組的兩個「夢中動物」,它們未必屬於光,未必屬於影,但很奇妙的,我其實大他六七歲,但他著實很像阿難博學聰慧,像所謂「希臘性」那樣的寬闊多樣。生命很多時刻其實是開了我一個「新手印」,全新打開另一個世界的啟蒙者,但並不是老師,更像少年玩伴,真心實誠,且因慷慨的個性,完全不保留傾心相授。我生長於台北旁的小鎮永和,我父親是1949年隨國民黨近200萬軍隊、軍屬、公務員,隻身逃難到台灣來的,「因此有了我的敘事景深」,我青少年時光如侯孝賢、賈樟柯電影裡那種小混混,那也成了我日後寫小說始終和正常人世偏斜了視角的說故事氣質。但我好像不曾遭遇像明煒這樣的朋友,他生於新中國,但似乎少年時就開了寫輪眼,他外公那邊好像和國民黨有關,因此包括他母親、舅舅、至少四五個阿姨,在文革時都受到不同苦難和耽誤,但又各自因從小家庭的新文藝教養,各自展開成嚮往新時代新空氣新文藝但終一整代被耗損的女性史(後來我讀過他的一篇未來小說的大綱,他的母系家族,故事真的太精采了,完全不輸《追憶逝水年華》或《紅樓夢》),可能當時大人的世界還在一次一次的整風、運動,所以總有些奇特的中學老師,會像〈鄉村教師〉裡那個絕望但想把文明的火苗,硬摁進什麼都還不懂的孩子腦中,他好像透明的孩子,始終遇見這種無法言說,但身影悲哀,要很多年後他才能回悟,啊那是個在亂世中命懸一線的讀書人,或是詩人。他在近幾年發表的幾個短篇,寫了當時他還是少年,但已被一群怪人(像江湖奇俠般,祕密聚會的詩人)視為天才,自己人,但八九年那段時間,這些老大哥們突然莫名星散。等我在後來這十多年快二十年間,遇到的明煒,已在美國略能生根,在名校任教,且成為將中國科幻小說引介到西方的重要推手。我想說的,是他與我簡直像顛倒、序列裡的每個基因密碼都差異的這樣一個大腦、靈魂,我與他之間竟發生著這樣的友誼。最初相識,他給我的印象是「藝術、文學、古典、現代皆完好教養的一個奇特的大腦袋」,但時光拉長,幾次的相見(中間都隔了幾年,所以兩人各自人生際遇,都像要用遙控器快轉影片,今夕何夕),我慢慢發現他性情裡和我極對拍的,孩子般的真情、永不停止的好奇心、對一些美好未來願夢的容易感動,他完全沒有學院氣,後來我才明白,那就是他少年和一群怪咖神人老大哥,浸踏在詩的風露光影,但最後那些人全被時代沒收了,他負笈美國,其實是以一單兵的寂寞活下來。

這樣說好像一個顛倒至太對稱的「兩地書」,但其實我們都已換乘過不同年紀河流的渡輪、膠筏、小舟(明煒可能更還有跳空間移動的太空船),很奇妙的,是可以品嚐一會因時光陳放的,有些各自對文明、對景框不可思議的裂潰、苦難彷彿永劫回歸無法超渡,這些帶點微醺的,友情的,以詩的形式,遣悲懷、寄缺憾、文明想像的暢恣激情、難以言喻的「只有此刻的我看見這樣的美景」,我覺得這是一本無比美麗的小書。它讓我相信,人最後,如此渺小,譬如宇宙星塵,在從前許多同樣黑暗、絕望的時代,但亂世中得遇心智、品德皆高於自己的知交,即使「人生不常見,直如參與商」,即使說起自身,「渾似不欲簪」,但那個撫琴彈奏、對酒當歌的友誼的快樂,那真是奢侈、幸運的事。其實很像多年前,我孩子小時,我伴讀時讀過一本外國繪本,講兩隻小老鼠的友情,其中一隻,總是在世界各地旅行,另一隻則是不出門老待自己小小的老鼠洞裡,但前者總會從世界各地、各城市寄來不同的明信片,短短講述牠看見的某個風景,遇到的某段有趣故事。而後者則快樂的、靜靜的生活著,等著這些不知老友又從地球哪處發來的明信片。我覺得這是況描這些詩的背景,最童話的樣態啊。我這幾年因病,常說起話叨叨不休,怕給這本輕靈互奏的詩集添亂,就此打住。

是為記。

【後記2】

在看見彼此的瞬間,分形出另一個世界

◎宋明煒

以軍寫到我們第一次相識,我記得那時美東已是深秋,陰天還是雨後,紅紅黃黃的凌亂秋葉點綴在預備抵擋嚴冬的黑色樹木枝幹之間,世界顏色都變得深了,在那背景上,好像電影鏡頭突然仰角打開明亮的畫面,我們看著以軍和他妻子的年輕快樂無憂的面孔,那時候我們也都很年輕吧。那一年,以軍不到四十歲,我才三十出頭而已。那時還是二十一世紀初,不算太平盛世,但人們似乎都至少期待新世紀不會比二十世紀更壞。我讀以軍回憶我倆的交往,一路寫下來,過去十幾年在上海、台北、麻省的幾次重逢,在混沌記憶中點亮許多星花舊影,讓經歷的一些時間又活過來。我想起,有一次以軍(可能是正在旅館熟睡被我吵醒後)在電話裡對我說:明煒,明煒,我們要保證,過很久以後,等你到四十多歲快五十歲,我到五十多歲快六十歲,我們還要像現在這個樣子啊!他會這樣說,大概因為我前一晚拉住他煞不住車地狂聊科幻到半夜,可能真的讓他一夜沒有睡好,實在所謂「這個樣子」是指任性失禮、但也是自由自在、無拘無束、甚至童言無忌的意思。那時候以軍在電話裡說這話,讓我感到甜蜜,像是聽到了我最敬重的兄長的許諾,那一個瞬間裡,我對時間的未來形狀完全有著浪漫的畫面;那個時候,正是十二年前的豐盛夏日,我想不到時間會是如此鋒利無情的單向箭頭,此時此刻,我們不正是已到了以軍電話裡說的年齡嗎?寫這些字句,我在美東,以軍在台北,我們之間隔了半個地球,而我們現在所居的世界連帶著不可預期的未來,距離許多年前那個深秋時分的歡樂與無知,早已經撕開了一道不見底的淵深,有如降維宇宙中物理和倫理坍塌、失去時空的秩序與正義、心靈內外的廢墟化、和一切數學定律都失效之後的混沌,像以軍寫過的「洞」裡釋放出惡魔,陰雲密布的天空下,末日將至。我讀以軍那樣珍愛地寫我們相遇的一次次時空節點,他誇張地對那些時刻的巴洛克禮讚,而在過去三四年間,以軍認真地帶我一起策畫和出版這一冊詩集,我明白這是以軍給我的禮物,是在這個星光漸漸熄滅的宇宙中,他用生命中那些明亮永恆的光子編織出的最璀璨的禮物。

以軍誇張了我在過去十幾年中對他的意義,但作家駱以軍對我的意義,除了個人友誼的層面,卻發生了全方位的量子革命那樣的影響,是以軍的《遣悲懷》、《西夏旅館》、《女兒》、《匡超人》、《明朝》給我了一把打開二十一世紀感性和文學的鑰匙,以軍的全部寫作之於華語文學,在我心目中堪比波拉尼奧之於西方文學的意義。但與波拉尼奧經歷智利政變那個地球上最後的夜晚、乃至畢生都在面對二十世紀最不可捉摸的惡的主題不同,以軍完全是自己從一顆純粹的文學種子,在漂流的島嶼和虛無的美學中,生根發芽,灌注生命的血漿,長成枝繁葉茂的最盛大有如迷宮無限折疊的華文文學罕見的樹型宇宙。以軍的小說,從私人到歷史到未來,從敘述到倫理到物理,從美學叛逆到認知轉型到時空折疊,他比任何一位華文作家都更勇敢地(舉起金箍棒)穿梭進入二十世紀戰亂、流離、喪失的黑洞,再(使出七十二變)從另一面的白洞中噴射出二十一世紀文學形形色色瑰麗無邊的新巴洛克宇宙。駱以軍的文學啟發我去認真思考新的文學觀,新的感知和思考方法,新的美學、哲學和知識的可能性,這啟示的意義甚至不僅僅侷限在台灣文學,而是與台灣在世界文學中的位置有關,也和包含台灣和華文文學在內的整個世界文學的未來走向有關。但,這還不是我要在這裡寫的重點,那應該是我和我的同事們要努力去做的另一件事——我私心的願望,是要讓世界上的讀者們都知道在二十一世紀世界文學峰頂上,不僅有從智利流亡歐洲的波拉尼奧,還有來自台灣,那另一個經歷過或預期著地球上最後的夜晚、在歷史洋流中流轉不已難以確定的文學地點,駱以軍為我們打開的深邃與幽暗、華麗與憂傷的文學時空。

與波拉尼奧一樣,駱以軍雖然是一位了不起的小說家,但他更根本是一位詩人。他所有的小說寫作,也都可以說是「棄的故事」;他完全打亂線性敘述、拋棄確定性語法和寫實語意的書寫方法,也更近於詩,而不是尋常的情節主導長篇小說——雖然他是一位最動人的講故事的高手,但在他小說中將各種彼此異質但又糾纏不已的故事,用不容質疑的真摯情感結構在一起的方式,並不是一個有等級的時間線性敘述結構,而更像是讓每一個詩行都自成一個世界、讓每一個隱喻都孕育新語言的詩意綻放。

如果我也自稱是一個詩人,面對駱以軍這樣的詩人,我會感到無地自容,因如以軍所說,我清楚自己剛好成長在一個開放的年代,我的一切寫作都來自模仿,結果當然非常拙劣。在遇到駱以軍、漸漸理解他的文學世界之前,我沒有機會、或勇氣直面自己寫作的真相。然而,以軍給我的禮物,就是他給了我「白馬」。我從年少幼稚的寫作終結之後,有二十幾年沒有文學寫作。其實也不過就是四五年前,我記得是在一個聖誕節前夕的凌晨無眠時光,我突然寫了〈白馬〉,以軍是最初的讀者之一,他的誇張而又無比真誠的鼓勵,給我信心,讓我繼續寫下去,在短短兩個月裡,我寫出了這本集中三分之一左右的詩。雖然以軍後來給了我「白馬」這個稱呼——他總是那麼抒情地給我寫信:白馬明煒⋯⋯但「白馬」在這首詩,在我最初的詩意衝動中,完全不是指向自我的。「白馬」是我對世界賜與我最好的那些禮物的一個總稱。拆解成微小意義,舉一個真實的例子,對我影響最大的師長,包括我父親和我的老師,都屬馬。「白馬」最初是為老師寫的,也是為我父輩而寫。「白馬」也是以軍,雖然他是「牡羊」。「白馬」是馬也非馬,是一切我珍視、寶貴的。〈白馬〉是一首感恩之作。正因為以軍的堅持,「白馬」這個名字固定下來,成了我後來持續寫作的靈感和動力。

也因此,對於本書標題《白馬與黑駱駝》,我願意給予一個新的解釋,這不是一個白馬和一個黑駱駝,作為兩個人,亦或兩個不同物種的寫作。白馬和黑駱駝,實在如同左手畫右手,或奇美拉的兩個偶然顯形。我讀以軍為本集新寫的詩,感動且明白這些文字超出了有形有矩的詩,是我們苦難而無物的「今夕」亦「明朝」在黑駱駝中的量子纏結,也是所有那些如永恆粒子般的微小卑微的善良和美,呈現為白馬狀態的曼陀羅分形。以軍也是我心目中的白馬,我則是笨笨的寫字人,是那個目睹宇宙奇蹟驚嘆不已卻無處鑽鑿的工匠,試圖在自己剎那的方寸畫頁上,重繪白馬和黑駱駝在現實世界中的投影。但是歸根結底,在這個世界上,既沒有白馬,也沒有黑駱駝。這些詩行是煙滅的光電,我們就這樣在看見彼此的瞬間,分形出另一個世界,可以容納愛,美和我們的希望。

最後要感謝我們的老師,王德威教授,他是這個白馬和黑駱駝量子纏結過程的觀測者,他的注視讓我們存在,給我們實體。