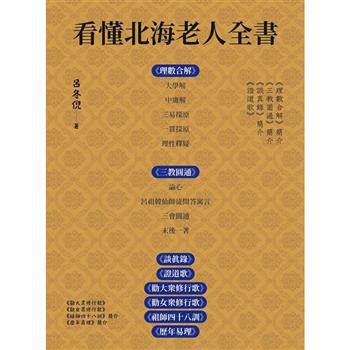

第二單元 《理數合解》簡介

在「王覺一」祖師的眾多著述當中,《理數合解》是他的主要著作。

「王覺一」祖師的著頗多,「竹坡居士」於光緒二十一年(公元一八九五年)蒐集《大學解》、《中庸解》、《三易探原》、《一貫探原》、《理性釋疑》等書,編輯而成《理數合解》一書。

「王覺一」祖師在「理數合解序」裡就寫道:「爰搜『北海老人』生平所得,力以示人者,匯輯成編,分為『四卷』,知『理』之本於『學、庸』也,故以『學、庸』為先。知『數』之本於『大易』也,故『三易探原』又次之。知『理』不離『數』,『數』不離理;體用同歸,顯微一致也,故『一貫探原』又次之。凡以釋『理性』之疑也,故以『理性釋疑』終焉。」

可見,《大學解》、《中庸解》、《三易探原》、《一貫探原》、《理性釋疑》等書,是有順序和連貫性的。

由「學庸序」裡的關鍵字,可以一窺「王覺一」祖師所學的源頭。

①「學庸」之解,何為而解也?蓋為《論語》言「性」,分「性習」而未剖「理氣」。

②此乃「論氣不論理」,「性體」之所以不明也。是以「孟子」得「孔門」之正傳,起而救之以「性善」,是則是矣,然「論理不論氣」,而後起之情識未悉,故不達者,多以之為迂,理微難見,氣顯易知故也。

③迨至有「宋濂洛諸儒」輩出,補前賢之所未備,而性遂有本然氣質之別,理氣分淸,較之前賢頗為詳盡,而又未嘗言及「本然氣質」二者,大本大源之所從來。

④愚於是不揣固陋,因「中庸之天性,大學之明德」,闡明「理天氣天」,為「理性氣性」,「人心道心」之所自出,不令後之學者,生漫無入手,望洋而返之歎。

⑤斯解「言理必本於河圖」

⑥使「寂然不動,感而遂通」之「無極理天」,燎然在目,再推「無極之眞」,二五之精,妙合而凝,三五之體用費隱推,而至於「河洛卦爻」,「理天氣天」百王不易之大經大法,以實大人大體之用,則理周性命。人稟天理,「天人一貫」。

⑦若只言「本然」,不究「氣質」,雖無礙於「明德率性之道」,猶恐不足以惺未達者之心。故「無極理天」而後,又申明「太極、陰陽、四象、八卦,三百六十五度四分度之一,一周之流行氣天」。

由上面「學庸序」裡的關鍵字,我們可以得知:

①《大學》、《中庸》、《論語》、《孟子》和《河圖洛書》等書,是「王覺一」祖師理論基礎的來源。

②「理氣」是「王覺一」祖師非常重視的重要概念,「理」和「氣」是「中國哲學」的一對基本範疇,「性理學」用語,「理」指事物的條理或準則,「氣」指一種極細微的物質。

③「宋濂洛諸儒」輩出,「濂洛」是「北宋理學」的兩個學派,「濂」是指濂溪「周敦頤」;「洛」是指洛陽「程顥、程頤」。

④「朱熹」闡釋「周敦頤」與「二程」的「理氣學說」,《朱子語類•卷一•太極天地上》說:「天下未有無理之氣,亦未有無氣之理。……理與氣本無先後之可言。」「朱熹」是「南宋理學家」,是「程朱理學」的集大成者,學者尊稱「朱子」。「朱熹」是「程顥、程頤」的三傳弟子「李侗」的學生,承北宋「周敦頤」與「二程」學說,創立「宋代」研究哲理的學風,稱為「理學」。其著作甚多,輯定《大學》、《中庸》、《論語》、《孟子》為四書作為教本,也成為後代科舉應試的科目,在中國大陸,有專家認為他確立了完整的客觀唯心主義體系。

⑤因「中庸之天性,大學之明德」,闡明「理天氣天」,為「理性氣性」,「人心道心」之所自出。………………。「無極理天」,燎然在目,再推「無極之眞」,而至於「河洛卦爻」,「理天氣天」。………………「無極理天」而後,又申明「太極、陰陽、四象、八卦,三百六十五度四分度之一,一周之流行氣天」。

由文中可知,「一貫道」的「理天、氣天、無極理天」等名詞,源自於《大學》、《中庸》和《河圖洛書》等書。

⑥「人稟天理,天人一貫」,這是「一貫道」這三個字的最佳解釋。

下面我們就逐步來探討各書的內容和重點。

一、大學解

《大學》是一篇論述「儒家」「修身、齊家、治國、平天下」思想的散文,相傳為「春秋戰國時期」的「曾子」所作。

「曾子」名「參」,字「子輿」,「魯國」人,為「春秋時期」末年的思想家,是「孔子」晚年的弟子之一,為「儒家學派」的重要代表人物,是「夏禹」的後代。

「曾子」著作《大學》,說明他的主要思想,開宗明義就提出了「三綱領(明德、親民、止於至善)」,和「八條目(格物、致知、正心、誠意、修身、齊家、治國、平天下)」,構成了一套完整的「封建倫理道德」的政治哲學體系。

●《大學》原文:

大學之道①,在明明德②,在親民③,在止於④至善⑤。知止⑥而後有定⑦,定而後能靜⑧,靜而後能安⑨,安而後能慮⑩,慮而後能得⑪。物有本末,事有終始。知所先後,則近道矣。

古之欲明明德於天下者,先治其國。欲治其國者,先齊其家⑫。欲齊其家者,先修其身⑬。欲修其身者,先正其心。欲正其心者,先誠其意。欲誠其意者,先致其知⑭。致知在格物⑮。物格而後知至,知至而後意誠,意誠而後心正,心正而後身修,身修而後家齊,家齊而後國治,國治而後天下平。

【註釋】

①大學之道:大學的宗旨。「大學」:博學;大人之學;「立身處世」最根本的學問道理。古代十五歲後,可以進入「大學」開始學習「倫理、政治、哲學」等「窮理正心,修己治人」的學問。「道」是在學習「政治、哲學」時所掌握的規律和原則。

②明明德:第一個「明」是動詞,「彰顯、發揚」之意。第二個「明」是形容詞,含有「高尙、光輝、光明」的意思。「明明德」是彰顯人類與生俱來的光明美善的德性。

③親民:「新」指「革舊更新」,「引導、教化」人民之意,意思是「使人們革掉身上的舊習,棄惡揚善。」;「新」另外解釋作「親」,「親民」解釋作「親近民眾」。「近代學者」認為,兩種解釋可以互相補足,要親近民眾,才可教化民眾,幫助他們革去舊習。

④止於:此處的「止」為動詞,達到。

⑤至善:善的最高境界。

⑥知止:「知」是「知道、明白、了解」。此處的「止」為名詞,指「所到達的地方」。「知止」是「知道目標所在」。

⑦定:確定的志向。

⑧靜:心不妄動。

⑨安:安定、所處而安。

⑩慮:思慮周詳、處事精詳。

⑪得:得到成果、處事合宜、達到理想中至善的最高境界。

⑫齊其家:將自己家庭或家族的事務安排管理得井井有條,人與人之間的關係和諧,家業繁榮。

⑬修其身:修煉自己的品行和人格。

⑭致其知:「致」是「求得」,從中獲得知識,讓自己得到知識和智慧。

⑮格物:「格」是「推究、窮究」,「格物」是窮究事物原理,研究、認識世間萬物。

【白話譯文】

《大學》的宗旨,在於「弘揚高尙的德行」,在於「關愛人民」,在於達到「最高境界的善」。知道要達到「至善」的境界,方能「確定目標」;「確定目標」後,方能「心地寧靜」;「心地寧靜」後,方能「安穩不亂」;「安穩不亂」後,方能「思慮周詳」;「思慮周詳」後,方能達到「至善」的境界。凡物都有根本有末節,凡事都有終端有始端,知道了它們的先後次序,就與《大學》的宗旨相差不遠了。

在古代,意欲將「高尙的德行」弘揚於天下的人,則先要「治理好自己的國家」;意欲「治理好自己國家」的人,則先要「調整好自己的家庭」;意欲「調整好自己家庭」的人,則先要「修養好自身的品德」;意欲「修養好自身品德」的人,則先要「端正自己的心意」;意欲「端正自己心意」的人,則先要「使自己的意念」眞誠;意欲「使自己意念眞誠」的人,則先要「獲取知識」;「獲取知識」的途徑,則在於「探究事理」。

「探究事理」後,才能獲得「正確認識」;「認識正確」後,才能「意念眞誠」;「意念眞誠」後,才能「端正心意」;「心意端正」後,才能「修養好品德」;「品德修養好」後,才能「調整好家族」;「家族調整好」後,才能「治理好國家」;「國家治理好」後,才能「使天下太平」。

經由「北宋」的「程顥、程頤」竭力尊崇《大學》,「南宋」的「朱熹」又作《大學章句》。最後,《大學》和《中庸》、《論語》、《孟子》並稱為「四書」。

宋、元以後,《大學》成為「學校官定」的「教科書」,和「科舉考試」的「必讀書」,對中國古代教育,產生了極大的影響。

《大學》提出的「三綱領(明明德、親民、止於至善)」和「八條目(格物、致知、誠意、正心、修身、齊家、治國、平天下)」,強調「修己」是「治人」的前提,「修己」的目的是為了「治國平天下」,說明「治國平天下」和「個人道德修養」的一致性。

《大學》全文文辭簡約,內涵深刻,影響深遠,主要概括總結了「先秦儒家」的「道德修養理論」,以及關於「道德修養」的基本原則和方法,對「儒家政治哲學」,也有系統的論述,對「做人、處事、治國」等有深刻的啟發性。

《大學》出自《禮記》,原本是《禮記》四十九篇中的第四十二篇。《禮記》原名《小戴禮記》,又名《小戴記》,由「漢宣帝」時代的「戴聖」,根據歷史上遺留下來的一批「佚名儒家的著作」合編而成。

根據「斷代史學家」「班固」在「《記》百三十一篇」下自註雲:「七十子後學者所記也」,他認為《禮記》各篇的成書年代,主要分佈「在戰國初期」至「西漢初期」這段時間。

下面是「王覺一」祖師在「大學解」中,對於《大學》的獨特見解。由於文章一氣呵成,沒有段落,所以比較難以閱讀。我節錄一些重點的段落,來和「讀者們」分享,想閱覽全文的「讀者」,可以上網觀看。