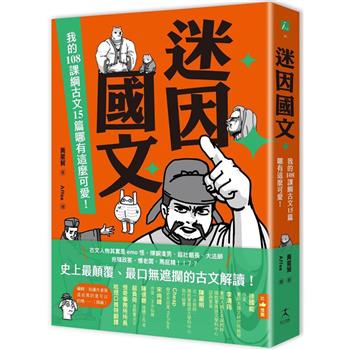

【內文試閱】

戰神項羽其實是古代館長?──兼談〈鴻門宴〉的不殺劉邦問題

課文在〈項羽本紀〉裡面選〈鴻門宴〉一篇,其實我是不太能接受的。就好像你要剪《咒術迴戰》的精華,但是只剪了他們吃飯逛街的日常部分,真是讓人黑人問號。老子要看的是神仙打架!怪物亂飛!龜派氣功波!biubiubiu!碰碰碰!誰要看你們在那吃飯喬事情,好不容易快打起來,劉邦居然跑了,強烈的只擼不射感令人十分不適。你倒是選一些打起來的部分啊!

更過分的是,教科書就盯著這一小段不很重要、且腦補過多的〈鴻門宴〉亂分析項羽有多笨、劉邦有多聰明巴拉巴拉,你們懂個屁項羽??作為項羽的粉絲,我感到十分不悅。

「西楚霸王」項羽到底有多煞氣?到底為什麼鴻門宴上不殺劉邦?讓我們把故事講清楚!

古代館長.戰神項羽

項羽名籍,羽是他的字,「長八尺餘,力能扛鼎,才氣過人」,身高超過一百八、能扛起兩百公斤左右的大鼎、才華氣度過人。現代舉重的紀錄是兩百六十七公斤,能舉到這個程度的無不是百餘公斤的超級壯漢,可以想見項羽的真實形象,既不是何潤東、也不是馮紹峰(1),絕對更接近館長陳之漢。

(1) 分別出演電視劇《楚漢傳奇》、電影《鴻門宴》中的項羽。

館長項羽「喑惡叱吒,千人皆廢」怒吼一聲,千人嚇死,打架時有霸王色霸氣的效果。「吳中子弟皆已憚籍」他家鄉的小夥伴都覺得這個巨人很可怕,真正是惡名昭彰。

項家世世代代都是楚國將領,他阿公項燕更一度殲滅秦國二十萬大軍,最終兵敗自盡,在楚地是貴族世家(2)、更是英雄世家。秦滅楚後,貴族特權不再,但英雄威望猶存。

他二十三歲那年,陳勝揭竿起義,諸侯紛紛復國,天下大亂。他叔叔項梁也想造反,帶著項羽拜訪當地省政府(3),見了省長,項羽就一劍砍了人家腦袋。省政府的人頓時大亂,館長項羽拔劍亂砍,「籍所擊殺數十百人」,整個省政府原地嚇瘋,全員趴地臣服。

項梁於是自立為省長,開始率軍一面抗秦,一面大肆擴張地盤、併吞周邊勢力,漸成楚國最大軍閥以及各路軍閥的共主,並立楚懷王當虛(傀)位(儡)元首。

劉邦正是歸順項梁的小軍閥之一,還跟項羽一起打過秦軍、一起屠過城池,彼此惺惺相惜、情不自禁,約為兄弟(冷知識:劉邦時年四十八,只比秦始皇小三歲,都可以當項羽爸爸了,項羽這聲歐尼醬喊得不虧)。

然而好景不長,不過一年,叔叔項梁意外輕敵戰死。楚國一時群龍無首,這時一直是傀儡的楚懷王不甘寂寞,趁機接管了指揮權。

懷王不願再當傀儡,一方面害怕項家又把他架空、一方面又必須借助項羽控制項氏嫡系軍隊。於是他做了兩件事:第一是任命宋義為上將、項羽為副將,攻打在趙國的秦軍主力;第二是任用劉邦一邊沿路徵兵(4)一邊繞後打秦國老巢。其一是為了利用宋義壓制項羽的影響力、其二是為了創造楚軍的第二個核心劉邦。

(2) 我知道你想說什麼,閉嘴。

(3) 會稽郡。

(4) 主要是陳勝、項梁潰散的殘軍,以及降伏楚地、魏地、韓地的在地秦軍。

秦軍主力四十萬雄師包圍鉅鹿城,趙王被困,趙國正在滅亡的邊緣。燕、代、齊、楚各國都發兵來救,但大家都被秦軍嚇怕了,全都龜在旁邊不敢動手,這就是成語「作壁(防禦工事)上觀」的由來。

宋義所率楚軍也隔水觀望,館長項羽這個爆脾氣十分不滿,你帶著我們項家的兵在這裡當孬種,你宋義算什麼ㄐㄅ啊?項羽勸諫失敗,就又一劍砍了人家腦袋(咦我為什麼說又?)。其他將領有沒有意見?當然是沒有、沒有、沒有,通過。

於是項羽帶兵過河,令士兵打碎鍋子、鑿沉船隻,表示不幹爆秦軍誓不回家,此即「破釜沉舟」的由來。楚軍神勇無雙、殺聲震天,個個都能打十個,九戰九勝,閃電擊潰秦軍,生擒主帥王離(5)。

(5) 王離的阿公王翦,正是擊敗項羽阿公項燕、攻滅楚國的名將,如今風水倒轉,爺債孫償,彷彿天命。

「楚兵呼聲動天,諸侯軍無不人人惴恐」,圍觀不敢參戰的孬種全看傻,等項羽擊破秦軍才如夢初醒,下場幫忙收尾。戰後項羽召見他們開會,諸侯「無不膝行而前,莫敢仰視」,只能跪著用膝蓋走進會場,不敢抬頭看戰神項羽一眼。

鉅鹿之戰過後,項羽不但奪回楚軍兵權,更隱然成為諸侯共主。

又與剩餘的二十萬秦軍周旋半年後,秦軍主帥被迫率軍投降。項羽怕二十萬降兵日後反抗,遂將其全部殘忍坑殺,隨後揮師秦都咸陽。

鴻門宴上幹嘛不一劍砍了劉邦腦袋?

接著就是課文〈鴻門宴〉的內容。

略過那些華麗到疑似腦補的枝節,〈鴻門宴〉的主線是:此時劉邦已經先一步繞後攻入咸陽,本想將秦地直接據為己有,卻差點被項羽爆打,於是趕快去找項羽道歉解釋:「都是誤會,我有乖乖等你過來辣!」

這一課最核心的問題莫過於「項羽為什麼不殺劉邦?」

傳統的解釋就是范增說的「大王為人不忍」、韓信說的「婦人之仁」,司馬遷也有意往這個方向引導。但只這樣解釋,未免膚淺,也太瞧不起政治人物了。

要說明這個問題,有幾件事應該要先知道:

1.【國際秩序】:滅秦戰爭的主要訴求是恢復六國,即重建秦代以前諸侯林立的封建國際秩序,並非「換人做做看」。這跟之後的各朝代換是完全不同的。

2.【項劉關係】:劉邦跟項羽本來是好基友,並且當下名義上都還是「楚將」,算同事而非上下級。不要被課文一口一個「大王」、「項王」給誤導了。

3.【項羽地位】:項羽才剛剛以軍功奪回兵權、震懾住諸侯,還並不是名正言順的共主。

4.【兵力對比】:劉邦經過沿路兼併、徵兵,已經成為十萬兵的大軍閥。而課文寫項羽有四十萬兵,但其實包含當時膝蓋走路的各諸侯軍,本人麾下楚軍精銳很可能不足十萬。

5.【懷王之約】:此前有所謂「懷王之約」,說誰先攻入咸陽,就能佔領秦地為王(注意是成為封建秩序下的其中一個諸侯王,而不是說號令天下的帝王)。本質上類似二戰後聯合國接管戰敗國,只是不打算還。

綜上,當時的情況,就像是二戰後美國率聯軍與蘇聯會師柏林。這時候不論是當場刺殺史達林還是大舉進攻蘇聯,都顯得超級沒水準,很可能影響戰後的盟主地位。樊噲所謂「誅有功之人,此亡秦之續耳」正是在說這種顯而易見的國際道義。何況項劉倆人之前還在一起過(並沒有)。

對項羽而言,其共主地位尚不穩固,當務之急顯然是召開舊金山會議、建立聯合國,坐穩盟主寶座才是正理,絕不該貿然再挑起新的戰爭。

因此,鴻門宴主要的歷史意義並不是未完成的雪山山莊殺人事件,而是確認「劉邦臣服項羽」,讓項羽能順利主導戰後會議,切蛋糕分封諸侯。只有在「先入咸陽」的大軍閥劉邦歸順之後,項羽才算把「滅秦聯合國」正式整合完畢。