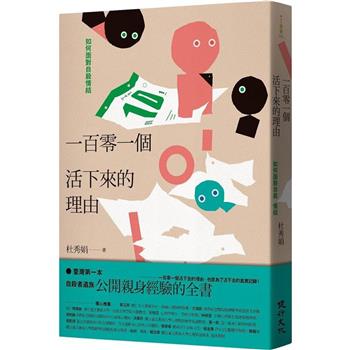

1前言

這是一本關於自殺者遺族如何活下來的書。二○○三年我的小兒子自殺,我成為自殺者遺族,二○一五年在英國艾塞克斯大學(University of Essex)完成博士研究,論文題目是《自殺情結――以敘說與劇場探詢的遺族研究》。兩

個大關鍵字:自殺與遺族。

原本以為完成這個博士論文,我的生命可以重新開始,我將可以活下來。誰知生活的考驗才真正開始。孩子自殺一年後,我結束十五年的婚姻,失去過去所累積的一切,資源掉到水平面以下。二十年過去了,我卻還在二十年前那

個死亡現場,動彈不得。如何拾起中斷的生命歷程? 如何移植這多年的探索與成長?如何拼湊生命的碎片,繼續經營? 二十年前的我和二十年後的我,像失散多年的孿生子,舉杯,卻是無語。沒有重逢的喜悅,沒有再生的歡慶,因為境地依舊荒蕪,一片貧瘠。我好想躲起來,躲去那個無底的哀傷,不用再現人世間;像個沒有生命線的嬰兒,永遠不必出生,不用再度面對枯竭的景象。

於是,故鄉,成了我最想回也最怕回的地方;這個生命的破洞,讓我對回來臺灣感到極度害怕與恐懼,我想辦法不要回來,我盡己所能地逃避。然而靈魂大過於自我,這巨大的害怕,不管我多想躲藏,終究抵擋不了失眠的夜半時

刻,故鄉的召喚。我的靈魂開啟另一段深層的整合,軟弱無力的小我,只能放棄逃避與控制的慾望。無數的失眠夜晚,我了解到,原來生命不是由得我要做什麼,而是,若不讓這個倖存歷程來表達、被聽見、進一步被理解,我的靈魂將永不安歇。

回到臺灣,為了要在一無所有的狀況下養活自己,我放下過去生命的累積與些許的專業能力,到一間小學作行政幹事。心中懷著創傷,做著與過去毫不相干的事情,雖然肉體活著,但失去一向繫命的意義感,加上公務體系的冷漠,同事惡意的霸凌傷害,我再度倒了下來。我面臨了一個難解的習題:如何活下來。這是一個弔詭的習題:為了活下來,我得處在惡質的環境,終究病倒了,這樣值得嗎? 若活著這麼難,要不要放棄呢?

二○二○年六月三十日,面對隔天要回到小學的工作,我依舊痛苦非常,但我還不想放棄生命,我要自己從隔天開始,一天找一個理由活下來。這個書寫非常困難,因為我已經不知怎麼活下去了,唯一支撐著我的,是我還不想

死。一開始這個努力,像是在沙漠中尋找著綠洲,每天一丁點,一小滴水。二十年來的倖存歷程,核心的痛苦像礦石無比堅硬,每天只能鑿一點,鑿開的是血,是淚。我盡己所能,在經驗的爬梳中結合所接觸過的理論,讓這個書寫

不是只是宣洩情緒;我在曠野之中打滾,試圖找到活下去的力量與理由。過約兩週,我了解到這樣的書寫,是我靈魂拯救自己的方式,尤其在活不下去的當口,找到一丁點的理由,就這樣賴著,也就可以活下來了。

在某些癥結點,對於暴露自己醜陋的故事,有些猶豫不決,後來想想,既然我遲早都會死,我還害怕什麼呢?想說什麼就說什麼吧!我把這些也都寫進去了。逐漸我明白,這樣的書寫方式,可以推介給自殺者遺族,讓遺族在照顧自己上多了一個工具。若行有餘力,也可以再推廣到其他創傷的族群。

2這是發生在我身上的事

二十年了,想起來景象依依在目。接到他爸爸的電話,不敢相信所聽到的是真的。「他在開玩笑吧!」但他緊張的口氣不像在開玩笑。我跳上計程車,腦中一片空白。不記得如何在車上度過那漫長的一小時,只記得我的世界不由

自主地旋轉,我感到暈眩,頭暈,只希望這只是一場噩夢。

在家附近的市場下了車,繁忙的街道兩側滿滿的人,鬧哄哄的。在此住了十年,從沒經驗過這樣的混亂與吵雜,當時心一沉,有事情發生了,這是……真的!也許是昏眩感,雜亂人聲在我耳中產生迴聲震盪,世界變得不真切了。我走過馬路,並沒有看到躺在地上的小兒子,鄰居迎面而來,陪我上了樓。

不知為何,家中好多人,不認識的人。記者,警察,還有葬儀社的人,一票無關係的人。我問著,「救護車有來嗎?」有,但走了。「有急救嗎?」好像有。那為何沒救回來就走人了呢? 我不理解。葬儀社的男人一直在旁叨擾,說著什麼塔位,什麼程序,價位有多合理;我一定看起來笨極了,人死了理當安排的埋葬事宜,想都想不通!幾個陌生人在家中走動,我再說了一次,「可不可以再叫救護車?」有人才吞吞吐吐的說,他們宣布他死了,所以不用急救了。

喪親頭兩年,我完全失去了生活功能,辦了休學。生命失去了意義,真切地成為人生的浮萍,與世界有了隔閡,這不是一種智性上的理解,而是真切的感受。我常徘徊在校園山坡,遠眺群山,那個曾經熟悉的世界,已然陌生,像

夢。我曾浸淫享受的閱讀、思考與討論,已索然無味。死亡是藝術的大課題,還有什麼比真切與死亡面對來得深刻呢? 我憤怒地離開教室,走離那個言不及義的討論族群。

我站立山頭,不知如何回到人世間,那種在泡泡裡被隔絕的感覺,延宕多月才逐漸散去。某日路上遇見一名老師,不悅地說為何我變得像軟腳蝦;我想他不知道他在說什麼吧! 我都不知道活著幹嘛,誰介意軟不軟腳?兩年過去了,好不容易拿到畢業證書,我更茫然,因為這自殺事件發生在我轉換職場之後,原本希望畢業後能在劇場界工作,但破碎的我,如何可能? 更別說回去過去貿易的職場了……。如此前不著村,後不著店,又過了幾年。

其實不清楚復原路是怎麼走過來的,一路載沉載浮,因身心破裂,無法維繫職場技能,萌芽未久的創意書寫能力也無疾而終。我不知道其他遺族是怎麼存活下來的?他們如何繼續他們的人生與歷程?他們如何面對未來?約五年後,才覺得有點力氣。我準備著公費留學考,希望成為治療師,幫助類似失落的人,於是開啟多年的留英學涯。然而這個失落影響之巨大,超乎我的想像,這份巨痛,總在深處咬嚙著我的心靈,一點小挫敗就會讓我信心全無。雖然我向宇宙之神不斷祈求,拿走這個痛苦,但我靈性的破口久久無法癒合,總覺得自己注定被懲罰。沒有一般留學生的驕傲去征服世界,我只試圖尋求內外在的整合;我航向西方的船隻,是揚著破碎的旗幟。雖然深刻認同戲劇的治療性,學習歷程無比艱辛,除了語言與文化的隔閡,種族的歧視待遇,與心魔的爭戰教我日漸疲乏。

在那破碎的底層,似乎再好的治療師都沒辦法,我的困難、憂鬱、無力、無意義感,只有神能解決。多年後,我才知道這個破洞,只有生存的意志與愛才能補全。我必須接受摯兒已死,向生命說「是」――也就是我「願意活下

去」,才有真正的希望。我不必負責他的死,也不必用死來還替他的死。十二年的母子情緣,二十年的哀悼歷程,他會很高興我重新開始。

我能有今天,得感謝很多人的援手,包括不認識的人。但我很害怕,也不知如何重新開始,即使終於完成了博士學位,那份羞愧感還在……。若有人指著我的臉,不管有意無意,說我的兒子自殺,我如何回應?我如何面對自殺與自殺者遺族的汙名化議題?還有,我也內化了社會對禁忌問題的汙名,終究,我如何看待自己與這個經驗?這些困境,不是博士學位可以解決的。為了活下來,我強迫自己在臉書上公開貼文,每天將自己尋找活下來的理由貼在臉書上,成為每日的功課。謝謝朋友的加油打氣,讓我覺得一路有人相伴,那些紅心、比讚的手勢、滴淚的臉,陪伴我完成這個歷程。

2020/7/1

昨晚我痛苦至極,決定從二○二○年七月第一天開始,每天找個理由活下來。看是我的痛苦先解脫,還是活下去的理由先結束。

終究要跟ㄊㄚ好好拚一拚。

我帶著模糊的腦袋出門,來到睽違三個月的處室;努力保持靜心,不讓過去創傷的記憶攻占內心。泡上一包「有機和諧紓壓茶」,上面寫著「輕鬆減壓,一夜好眠」。好美的承諾啊!輕鬆,好眠,簡單說說,卻千金難買。

因為面臨回去上班的焦慮,一夜沒有好睡。來自德國的曼寧花草茶是澄黃色的包裝,有著有機驗證的字號,正面有洋甘菊的圖案,一幅天然的景象。我閉上眼,想著一片綠草地,陽光煦煦,一張青春的臉面向光明。

多美好的景象。

有人說我的痛苦來自我太挑剔,鐵飯碗的工作誰不稱羨?我無言。誰會認為關在雞籠裡的野馬會開心呢?若野馬也變成了雞了呢?要經歷多少消蝕、變形、扭曲、去勢? 由野馬變身為雞的存在,是創傷的誕生。若野馬原本就負傷,那就更是複雜的傷痛了。

一杯澄黃的花草茶,陪我度過雷電大雨。

今天可以交帳了。

2020/7/2

跟以前一樣,早上不想起床。目前的日子不是我喜歡的樣子,只是為了活著而活著;對於經歷孩子自殺,努力活下來二十年至今,現在的狀況令人擔憂。我原本有些理想,想為自殺者或其遺族做些什麼事,因為我是自殺者遺族。這段倖存的歷程,彷彿是在地獄走了一遭,返身從鬼門關回來。這個經驗改變了我,我知道有一群人,跟我一樣(曾經)活在陰暗的角落。

因緣起伏,我回來臺灣,在一個失去所有的土地上,重新開始。對於年過半百的人,重新開始可不是好玩的事。有人說,你在英國拿了學位,也讀跟心理相關的,為什麼還走不出來呢?這是一個很難解釋的問題。

首先我得找個理由讓自己願意起床,面對夏日灼熱的太陽。

半哄半騙把自己叫下床,我尋找著讓自己今天活下來的理由。我有十八小時完成這個任務,還有時間,不必急著死。

昏沉地度過早上,今天學校營養午餐附有水果小番茄。我一直對小番茄情有獨鍾,欣賞那一顆顆紅通通的生命。它的好處多多,一個網站註明能「防癌又解便祕」,還有許許多多營養素,「具有清熱解毒,生津利尿,涼血平肝和

降低血壓之功效」,還有可能延緩老化!

哇哇!這麼正能量的水果!原來潛意識裡我是怕死的,原來我內在還有想活下來的細胞。至少,明早我不必坐在馬桶上咬牙切齒地哀號。

沒錯,別嘲笑我,要自殺的人也是有這樣分裂的情結;他們一面想死,一面又計畫著明年去哪裡玩;他們可能一面草擬著自殺的計畫,晚上還跟朋友約著吃好吃的。這種心靈的分岔,一點也不足為奇。

看在小番茄存在的可愛,我就藉口找到了理由。

明天歷史還會重演。但我期待真的有一天,我能歡喜地跳下床。

2020/7/3

坐在辦公室電腦前,我想忍著不哭,但忍不了。

憂鬱是症狀,它要告訴我哪裡不對了。我得在臺灣重新開始,有穩定的薪水是第一步;這樣我下飛機才知道要落腳到哪裡。兒子死後一年,我離了婚,資源掉到水平面以下,二十年來我過著流浪漢的日子。曾經覺得自己像是下水

道的老鼠,曾經像乞丐般在外席地而睡;夜晚,不是休憩,而只是孤單地等待日出。

我過怕了遊民(homeless)的生活;每當在路上看到無家可歸、以街頭為家的人,我的心就糾結起來。沒有人知道他們是如何走到這樣的田地,但我不想成為那樣,所以我得努力工作。然而在經濟壓力之下,做著一份教自己陷入

憂鬱的工作。

這是怎麼回事? 我不是要努力活下來嗎? 我不是努力要重建結構嗎?為什麼事與願違?哪裡不對了?

憂鬱也是內外在互動造成的,雖有生理器質的因素,心理與社會因素更不容小覷。我天生就容易憂鬱,年少時喜歡灰濛的天氣,若沒有創傷經驗,可能頂多就是一個多愁善感的人。不幸地,某個暴力經驗下身心崩潰了;更加不幸

地,孩子自殺死了;然後,婚姻結束了。

其實我回到臺灣,最需要的是休息、療傷;尤其回到臺北,彷彿回到自殺的現場,我得從那裡踏出第一步、往前走,因為我的生命在那一刻就凍結了。但我沒有一個安全堡壘(secure base),我不能停下來,為了吃飯,卻掉落進一

個極不合適的鐵飯碗。我感覺生命力的流失,坐在這裡,一點動力都沒有,好似一隻掉進例湯的蒼蠅,陷入昏迷,載沉載浮。這是怎麼回事?我不是要努力活下來嗎?我不是努力要重建結構嗎?為什麼事與願違?哪裡不對了?

有多少自殺者遺族,像我一樣,過著荒腔走板的生活?他們如何在破碎中,勉力向前?當中有多少人,曾經重建廢墟,卻因著各式緣由,生命再次塌陷?他們若選擇結束自己的生命,我一點也不驚奇,但我更想知道,是什麼支援著他們活下來?

孩子死了已成過往,活下來是對自己的責任。今天我累到找不到活著的理由,但也沒有去死的力氣。暫時到此為止吧!明天再來。