失帽記

二○○八年的世界有不少重大的變化,其間有得有失。這一年我自己年屆八十,其間也得失互見:得者不少,難以細表,失者不多,卻有一件難過至今。我失去了一頂帽子。

一頂帽子值得那麼難過嗎?當然不值得,如果是一頂普通的帽子,甚至是高價的名牌。但是去年我失去的那頂,不幸失去的那一頂,絕不普通。

帥氣,神氣的帽子我戴過許多頂,頭髮白了稀了之後尤其喜歡戴帽。一頂帥帽遮羞之功,遠超過假髮。邱吉爾和戴高樂同為二戰之英雄,但是戴高樂戴了高帽尤其英雄,所以戴高樂戴高帽而樂之,也所以我從未見過戴高樂不戴高帽。

戴高樂那頂高盧軍帽丟過沒有,我不得而知。我自己好不容易選得合頭的幾頂帥帽,卻無一久留,全都不告而別。其中包括兩頂蘇格蘭呢帽,一頂大概是掉在英國北境某餐廳,另一頂則應遺失在莫斯科某旅館。還有第三頂是在加拿大維多利亞港的布恰花園所購,白底紅字,狀若戴高樂的圓筒鴨舌軍帽而其筒較低:當日戴之招搖過市,風光了一時,後竟不明所終。

一個人一生最容易丟失也丟得最多的,該是帽與傘。其實傘也是一種帽子,雖然不戴在頭上,畢竟也是為遮頭而設,而兩者所以易失,也都是為了主人要出門,所以終於和主人永訣,更都是因為同屬身外之物,一旦離手離頭,幾次轉身就給主人忘了。

帽子有關風流形象。獨孤信出獵暮歸,馳馬入城,其帽微側,吏人慕之,翌晨戴帽盡側。千年之後,納蘭性德的詞集亦稱《側帽》。孟嘉重九登高,風吹落帽,渾然不覺。桓溫命孫盛作文嘲之,孟嘉也作文以答,傳為佳話,更成登高典故。杜甫七律〈九日藍田崔氏莊〉並有「羞將短髮還吹帽,笑倩旁人為正冠」之句。他的〈飲中八仙歌〉更寫飲者的狂態:「張旭三杯著聖傳,脫帽露頂王公前」。儘管如此,失帽卻與風流無關,只和落拓有份。去年十二月中旬,香港中文大學圖書館為我八秩慶生,舉辦了書刊手稿展覽,並邀我重回沙田去簽書、演講。現場相當熱鬧,用媒體流行的說法,就是所謂人氣頗旺。聯合書院更編印了一冊精美的場刊,圖文並茂地呈現我香港時期十一年,在學府與文壇的各種活動,題名《香港相思—余光中的文學生命》,在現場送給觀眾。典禮由黃國彬教授代表文學院致詞,除了聯合書院馮國培院長、圖書館潘明珠副館長、中文系陳雄根主任等主辦人之外,與會者更包括了昔日的同事盧瑋鑾、張雙慶、楊鍾基等,令我深感溫馨。放眼臺下,昔日的高足如黃坤堯、黃秀蓮、樊善標、何杏楓等,如今也已做了老師,各有成就,令人欣慰。

演講的聽眾多為學生,由中學老師帶領而來。講畢照例要簽書,為了促使長龍蠕動得較快,簽名也必須加速。不過今日的粉絲不比往年,索簽的要求高得多了:不但要你簽書、簽筆記本、簽便條、簽書包、簽學生證,還要題上他的名字、他女友的名字,或者一句贈言,當然,日期也不能少。那些名字往往由索簽人即興口述,偏偏中文同音字最多。「什麼 whay?恩惠的惠嗎?」「不是的,是智慧的慧。」「也不是,是恩惠的惠加草字頭。」亂軍之中,常常被這麼亂喊口令。不僅如此,一粉絲在桌前索簽,另一粉絲卻在你椅後催你抬頭、停筆、對準眾多相機裡的某一鏡頭,與他合影。笑容尚未收起,而夾縫之中又有第三隻手伸來,要你放下一切,跟他「交手」。

這時你必須全神貫注,以免出錯。你的手上,忽然是握著自己的筆,忽然是他人遞過來的,所以常會掉筆。你想喝茶,卻鞭長莫及。你想脫衣,卻勻不出手。你內急已久,早應洩洪,卻不容你抽身疾退。這時,你真難身外分身,來護筆、護表、護稿,扶杯。主辦人焦待於漩渦之外,不知該縱容或喝止炒熱了的粉絲。

去年底在中文大學演講的那一次,聽眾之盛況不能算怎麼擁擠,但也足以令我窮於應付,心神難專。等到曲終人散,又急於趕赴晚宴,不遑檢視手提包及背袋,代提的主人又川流不息,始終無法定神查看。餐後走到戶外,準備上車,天寒風起,需要戴帽,連忙逐袋尋找。這才發現,我的帽子不見了。事後幾位主人回去現場,又向接送的車中尋找,都不見帽子蹤影。我存和我,夫妻倆像偵探,合力苦思,最後確見那帽子是在何時,何地,所以應該排除在某地,某時失去的可能,諸如此類過程。機場話別時,我仍不放心,還諄諄囑咐潘明珠、樊善標,如果尋獲,務必寄回高雄給我。半個月後,他們把我因「積重難返」而留下的獎牌、贈書、禮品等等寄到臺灣。包裹層層解開,真相揭曉,那頂可憐的帽子,終於是丟定了。

僅僅為了一頂帽子,無論有多貴或是多罕見,本來也不會令我如此大驚小怪。但是那頂帽子不是我買來的,也不是他人送的,而是我身為人子繼承得來的。那是我父親生前戴過的,後來成了他身後的遺物,我存整理所發現,不忍逕棄,就說動我且戴起來。果然正合我頭,而且款式瀟灑,毛色可親,就一直戴下去了。

那頂帽子呈扁楔形,前低後高,戴在頭上,由後腦斜壓向前額,有優雅的緩緩坡度,大致上可稱貝瑞軟帽(beret),常覆在法國人頭頂。至於毛色,則圓頂部分呈淺陶土色,看來溫暖體貼。四周部分則前窄後寬,織成細密的十字花紋,為淡米黃色。戴在我的頭上,倜儻風流,有歐洲名士的超逸,不只一次贏得研究所女弟子的青睞。但帽內的乾坤,只有我自知冷暖,天氣愈寒,尤其風大,帽內就愈加溫暖,髣?父親的手掌正護在我頭上,掌心對著腦門。畢竟,同樣的這一頂溫暖曾經覆蓋過父親,如今移愛到我的頭上,恩佑兩代,不愧是父子相傳的忠厚家臣。

回顧自己的前半生,有幸集雙親之愛,才有今日之我。當年父親愛我,應該不遜於母親。但小時我不常在他身邊,始終呵護著我庇佑著我的,甚至在抗戰淪陷區逃難,生死同命的,是母親。呵護之親,操作之勞,用心之苦,凡她力之所及,哪一件沒有為我做過?反之,記憶中父親從來沒打過我,甚至也從未對我疾言厲色,所以絕非什麼嚴父。不過父子之間始終也不親熱。小時他倒是常對我講論聖賢之道,勉勵我要立志立功。長夏的蟬聲裡,倒是有好幾次父子倆坐在一起看書:他靠在躺椅上看《綱鑑易知錄》,我坐在小竹凳上看《三國演義》。冬夜的桐油燈下,他更多次為我啟蒙,苦口婆心引領我進入古文的世界,點醒了我的漢魄唐魂。張良啦,魏徵啦,太史公啦,韓愈啦,都是他介紹我初識的。後來做父親的漸漸老了,做兒子的越長大了,各忙各的。他宦遊在外,或是長期出差數下南洋,或擔任同鄉會理事長,投入鄉情僑務:我則學府文壇,燭燒兩頭,不但三度旅美,而且十年居港,父子交集不多。自中年起他就因關節病苦於腳痛,時發時歇,晚年更因青光眼近於失明。二十三年前,我接中山大學之聘,由香港來高雄定居。我存即毅然賣掉臺北的故居,把我的父親、她的母親一起接來高雄安頓。

許多年來,父親的病情與日常起居,幸有我存悉心照顧,並得我岳母操勞陪伴。身為他的獨子,我卻未能經常省視侍疾,想到五十年前在臺大醫院的加護病房,母親臨終時的淚眼,諄諄叮囑:「爸爸你要好好照顧。」實在愧疚無已。父親和母親鶼鰈情深,是我前半生的幸福所賴。只記得他們大吵過一次,卻幾乎不曾小吵。母親逝於五十三歲,長她十歲的父親,儘管親友屢來勸婚,卻終不再娶,鰥夫的寂寞守了三十四年,享年,還是忍年,九十七歲。

可憐的老人,以風燭之年獨承失明與痛風之苦,又不能看報看電視以遣憂,只有一架骨董收音機喋喋為伴。暗淡的孤寂中,他能想些什麼呢?除了亡妻和歷歷的或是渺渺的往事。除了獨子為什麼不常在身邊。而即使在身邊時,也從未陪他久聊一會,更從未握他的手或緊緊擁抱住他的病軀。更別提四個可愛的孫女,都長大了吧,但除了幼珊之外,又能聽得見誰的聲音?

長壽的代價,是滄桑。

所以在遺物之中竟還保有他常戴的帽子,無異是繼承了最重要的遺產。父親在世,我對他愛得不夠,而孺慕耿耿也始終未能充分表達。想必他深心一定感到遺憾,而自他去後,我遺憾更多。幸而還留下這麼一頂帽子,未隨碑石俱冷,尚有餘溫,讓我戴上,幻覺未盡的父子之情,並未告終,幻覺依靠這靈媒之介,猶可貫通陰陽,串連兩代,一時還不致逕將上一個戴帽人完全淡忘。這一份與父共帽的心情,說得高些,是感恩,說得重些,是贖罪。不幸,連最後的這一點憑藉竟也都失去,令人悔恨。

寒流來時,風勢助威,我站在歲末的風中,倍加畏冷。對不起,父親。對不起,母親。粉絲與知音

1

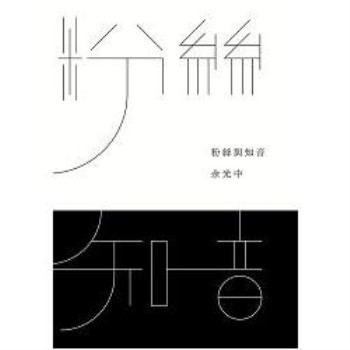

大陸與臺灣、香港的交流日頻,中文的新詞也就日益增多。臺灣的「作秀」、香港的「埋單」、大陸的「打的」,早已各地流行。這種新生的俚語,在臺灣的報刊最近十分活躍,甚至會上大號標題。其中有些相當傖俗,例如「凸槌」、「吐槽」、「劈腿」、「嘿咻」等等,忽然到處可見,而尤其不堪的,當推「轟趴」,其實是從英文 home party 譯音過來,惡形惡狀,實在令人不快。當然也有比較可喜的,例如「粉絲」。

「粉絲」來自英文的 fan,許多英漢雙解辭典,包括牛津與朗文兩家,迄今仍都譯成「迷」;實際搭配使用的例子則有「戲迷」、「球迷」、「張迷」、「金迷」等等。「粉絲」跟「迷」還是不同:「粉絲」只能對人,不能對物,你不能說「他是橋牌的粉絲」或「他是狗的粉絲」。

Fan 之為字,源出 fanatic,乃其縮寫,但經瘦身之後,脫胎換骨,變得輕靈多了。Fanatic 本來也有戀物羨人之意,但其另一含義卻是極端分子、狂熱信徒、死忠黨人。《牛津當代英語高階辭典》(Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English)第七版為此一含義的 fanatic 所下的定義是:a person of extreme or dangerous opinions,想想有多可怕!

但是蛻去毒尾的 fan 字,只令人感到親切可愛。更可愛的是,當初把它譯成「粉絲」的人,福至心靈,神來之筆竟把複數一併帶了過來,好用多了。單用「粉」字,不但突兀,而且表現不出那種從者如雲紛至沓來的聲勢。「粉絲」當然是多數,只有三五人甚至三五十人,怎能叫作 fans?對偶像當然是說「我是你的粉絲」,怎麼能說「我是你的粉」呢?粉,極言其細而輕,積少成多,飄忽無定。絲,極言其雖細卻長,糾纏而善攀附,所以治絲益棼,欲理還亂。

這種狂熱的崇拜者,以前泛稱為「迷」,大陸叫作「追星族」,嬉皮時代把追隨著名歌手或樂隊的少女叫作「跟班癖」(groupie),西方社會叫作「獵獅者」(lion hunter)。這些名稱都不如「粉絲」輕靈有趣。至於「忠實的讀者」或「忠實的聽眾」,也嫌太文,太重,太正式。粉絲之為族群,有縫必鑽,無孔不入,四方漂浮,一時嘯聚,聞風而至,風過而沉。這現象古已有之,於今尤烈。宋玉〈對楚王問〉曰:「客有歌於郢中者,其始曰〈下里〉、〈巴人〉,國中屬而和者數千人……其為〈陽春〉、〈白雪〉,國中屬而和者數十人。」究竟要吸引多少人,才能稱粉絲呢?學者與作家,能號召幾百甚至上千聽眾,就算擁有粉絲了。若是藝人,至少得吸引成千上萬才行。現代的媒體傳播,既快又廣,現場的科技設備也不愁地大人多,演藝高手從帕瓦羅蒂到貓王,輕易就能將一座體育場填滿人潮。一九六九年紐約州伍德斯塔克三天三夜的露天搖滾樂演唱會,吸引了四十五萬的青年,這紀錄至今未破。另一方面,詩人演講也未可小覷:艾略特在明尼蘇達大學演講,聽眾逾一萬三千人;弗羅斯特晚年也不缺粉絲,我在愛荷華大學聽他誦詩,那場聽眾就有兩千。

2

與粉絲相對的,是知音。粉絲,是為成名錦上添花;知音,是為寂寞雪中送炭。杜甫儘管說過:「文章千古事,得失寸心知。」但真有知音出現,來肯定自己的價值,這寂寞的寸心還是欣慰的。其實如果知音寥寥,甚至遲遲不見,寸心的自信仍不免會動搖。所謂知音,其實就是「未來的回聲」,預支晚年的甚至身後的掌聲。梵谷去世前一個多月寫信告訴妹妹維爾敏娜,說他為嘉舍大夫畫的像「悲哀而溫柔,卻又明確而敏捷—許多人像原該如此畫的。也許百年之後會有人為之哀傷」。畫家寸心自知,他畫了一張好畫,但好到什麼程度呢,因為沒有知音來肯定、印證,只好寄望於百年之後了。「也許百年之後會有人……」語氣真是太自謙了。《嘉舍大夫》當然是一幅傳世的傑作,後代的藝術史家、評論家、觀眾、拍賣場都十分肯定。梵谷生前只有兩個知音:弟弟西奧與評論家奧里葉,死後的十年裡只有一個:弟媳婦喬安娜。高更雖然是他的老友,本身還是一位大畫家,卻未能真正認定梵谷的天才。

知音出現,多在天才成名之前。叔本華的母親是暢銷小說家,母子兩人很不和諧,但歌德一早就告訴做母親的,說她的孩子有一天會名滿天下。歌德的預言要等很久才會兌現:寂寞的叔本華要等到六十六歲,才收到華格納寄給他的歌劇《尼伯龍根的指環》,附言中說對他的音樂見解十分欣賞。美國文壇的宗師愛默生收到惠特曼寄贈的初版《草葉集》,回信說:「你的思想自由而勇敢,使我向你歡呼……在你書中我發現題材的處理很大膽,這種手法令人欣慰,也只有廣闊的感受能啟示這種手法。我祝賀你,在你偉大事業的開端。」那時惠特曼才三十六歲,頗受論者攻擊。蘇軾考禮部進士,才二十一歲,歐陽修閱他的〈刑賞忠厚之至論〉,十分欣賞,竟對梅聖俞說:「老夫當避此人,放出一頭地。」眾多舉子聽了此話,嘩然不服,日久才釋然。

有些知音,要等天才死後才出現。莎士比亞死後七年,生前與他爭雄而且不免加貶的班強生,寫了一首長詩悼念他,肯定他是英國之寶:「全歐洲的劇壇都應加致敬。/他不僅流行一時,而應傳之百世!」又過了七年,另一位大詩人彌爾頓,在他最早的一首詩〈莎士比亞贊〉中,斷言莎翁的詩句可比神諭(those Delphic lines),而後人對他的崇敬,令帝王的陵寢也相形遜色。今人視莎士比亞之偉大為理所當然,其實當時蓋棺也未必論定,尚待一代代文人學者的肯定,尤其是知音如班強生與彌爾頓之類的推崇,才能完成「超凡入聖」(canonization)的封典。有時候這種封典要等上幾百年才舉行,例如鄧約翰的地位,自十七世紀以來一直毀譽參半,欲褒還貶,要等艾略特出現才找到他真正的知音。

此地我必須特別提出夏志清來,說明知音之可貴,不但在於慧眼獨具,能看出天才,而且在於膽識過人,敢暢言所見。四十五年前,夏志清所著《中國現代小說史》在美國出版,錢鍾書與張愛玲赫然各成一章,和魯迅、茅盾分庭抗禮,令讀者耳目一新。文壇的舊觀,一直認為錢鍾書不過是學府中人,偶涉創作,既非左派肯定的「進步」作家,也非現代派標榜的「前衛」新銳;張愛玲更沾不上什麼「進步」或「前衛」,只是上海洋場一位言情小說作者而已。夏志清不但看出錢鍾書、張愛玲,還有沈從文在「主流」以外的獨創成就,更要在四十年前美國評論界「左」傾成風的逆境裡,毫不含糊地把他的見解昭告世界,真是智勇並兼。真正的文學史,就是這些知音寫出來的。有知音一槌定音,不愁沒有粉絲,繽紛的粉絲啊,蝴蝶一般地飛來。知音與粉絲都可愛,但不易兼得。一位藝術家要能深入淺出,雅俗共賞,才能兼有這兩種人。如果他的藝術太雅,他可能贏得少數知音,卻難吸引芸芸粉絲。如果他的藝術偏俗,則吸引粉絲之餘,恐怕贏不了什麼知音吧?知音多高士,具自尊,粉絲擁擠甚至尖叫的地方知音是不會去的。知音總是獨來獨往,欣然會心,掩卷默想,甚至隔代低首,對碑沉吟。知音的信念來自深刻的體會,充分的了解。知音與天才的關係有如信徒與神,並不需要「現場」,因為寸心就是神殿。

粉絲則不然。這種高速流動的族群必須有一個現場,更因人多而激動,擁擠而歇斯底里,群情不斷加溫,只待偶像忽然出現而達於沸騰。所以我曾將 teenager 譯為「聽愛擠」。粉絲對偶像的崇拜常因親近無門而演為「戀物癖」,表現於簽名、握手、合影,甚至索取、奪取「及身」的紀念品。披頭四的粉絲曾分撕披頭四的床單留念;湯姆‧瓊斯的現場聽眾更送上手絹給他拭汗,並即將汗濕的手絹收回珍藏。據說小提琴神手帕格尼尼的聽眾,也曾伸手去探摸他的軀體,求證他是否真如傳說所云,乃魔鬼化身。其實即便是宗教,本應超越速朽的肉身,也不能全然擺脫「聖骸」(sacred relics)的崇拜。佛教的佛骨與舍利子,基督的聖杯,都是例子,東正教的聖像更是一門學問。

「知音」一詞始於春秋:楚國的俞伯牙善於彈琴,唯有知己鍾子期知道他意在高山抑或流水。子期死後,伯牙恨世無知音,乃碎琴絕弦,終身不再操鼓。孔子對音樂非常講究,曾告誡顏回說,鄭聲淫,不可聽,應該聽舜制的舞曲韶。可是《論語》又說:「子在齊聞韶,三月不知肉味,曰:『不圖為樂之至於斯也!』」這麼看來,孔子真可謂知音了,但是竟然三月不知肉味,豈不成了香港人所說的「發燒友」了?孔子或許是最早的粉絲吧。今日的樂迷粉絲,不妨引聖人為知音,去翻翻《論語》第七章〈述而〉吧。

不惜歌者苦,

但傷知音稀。

粉絲已經夠多了,且待更多的知音。車上哺乳不雅?

近日報載,台北捷運的車廂裡,一位年輕的母親因懷中嬰孩哭泣,當眾袒胸哺乳。旁邊有中年婦女不以為然,說她此舉不雅,勸她不止,轉請隨車服務員來阻止。服務員說,並無規定車上不可如此。做母親的解釋,因為寶寶餓了,不得不餵他。中年婦女不甘心,下車後更向派出所投訴云云。

那位以禮教為己任的中年婦女,不知為何如此同性相逼。在當時的情況下,最要緊的應該是那嬰孩餓了,得立刻授乳,否則他不但要挨餓下去,而且哭聲不止,還會鬧得許多乘客坐立不安。儘管如此,那中年婦女卻認定此舉不雅,必阻之才心甘。其實早在所謂男女授受不親的時代,孟子也認為嫂溺可以援之以手,何況今日已是廿一世紀。

這倒令我想起,在西方文化源頭的古希臘,一切雕像,不論是神是人,是男是女,莫不出於天體。後來基督教興起,宗教畫中最盛行的主題便是「聖母抱聖嬰」,有時候有施洗約翰在側,或天使二三飛翔不定,或木匠約瑟夫半隱其後,但最常見的是只有母子二人。我的印象是聖母只抱嬰於懷,至於有沒有當真哺乳,印象中卻很少見。為了落實,我把倫敦「國家藝術館」(National Gallery)出版的目錄附圖全集從頭到尾逐頁查了一遍,在二千二百幅藏畫之中〈聖母抱聖嬰〉之作至少在百禎以上,而真正在餵嬰情景的竟有十四幅。也就是說,畫題可稱〈聖母哺聖嬰〉者也屢見不鮮,其作者更包括名家,例如李丕(Filippino Lippi)和狄興(Titian),還有達芬奇的從者和波提且利的學徒。十四幅中,有的是袒胸而哺,也有掩多於袒,但乳頭清晰可見,毫不含糊。如此可稱「不雅」嗎?捷運車上那婦女也許會應我一句:「至少聖母沒有在車上當眾授乳」。不錯,聖母沒有如此,但是〈聖母哺聖嬰〉的畫作卻堂而皇之地高懸許多大教堂的壁上,一任信徒瞻仰而膜拜達千百年之久,但是台北捷運那一幕,最多是一刻鐘吧?嬰孩挨餓一刻鐘,就很久了。由此觀之,赤裸的女體在某些人看來是不雅的,在另一些人看來卻可能是美的,所以希臘的神得用潔白的大理石來雕,又可能是聖潔的,所以聖母也不妨袒胸哺乳,但耶穌從十字架扶下來後,他是瘦身赤體的,瑪麗亞卻戴巾披袍了。女體要用得其所,就有莫大的威力。常在報上看到反戰抗議一類的大場面,有許多驚心動目的裸體晃來晃去,我都想不通,軍火商或權威當局會因此蒙受什麼羞恥或損失,倒是不相干的第三者反而可以「睇肉」,有所「獲益」吧。最矛盾的,是不少女性衣著大膽暴露,半袒半遮,似在半拒半迎,但他人太親近時卻又反控其騷擾。其實露多遮少,對路人的視覺不也是一種騷擾嗎?

有一種昂貴的濃巧克力,叫做Lady Godiva,由來是中世紀有名的傳說。說是柯芬翠郡的伯爵徵收無度,其妻葛黛娃勸他減稅安民;兩人約定,只要伯爵夫人願意在正午的市集赤身騎馬而過,伯爵就願減稅。葛黛娃果然如約,只以長髮掩胸。市民也都閉戶不出,以示感恩敬重。伯爵也如約減徵,傳為美談。據說當時有一小民忍不住從窗縫裡偷窺了一眼,事後竟然失明,成為笑話中的Peeping Tom。如此愛民的貴夫人,此事又發生在中世紀,實在早應封為聖徒了。

希臘神話有一個更早的傳說,說是大神朱彼得有意賦他的私生子海丘力士以不朽,乃乘其妻朱諾熟睡,使海丘力士就胸吸乳。朱諾驚醒,猛然將之推開,致乳汁噴灑滿空,成為銀河。報上的一則小消息,竟令人遐想到滿是神話的星空。

二○一一年十月二十六日

二○○八年的世界有不少重大的變化,其間有得有失。這一年我自己年屆八十,其間也得失互見:得者不少,難以細表,失者不多,卻有一件難過至今。我失去了一頂帽子。

一頂帽子值得那麼難過嗎?當然不值得,如果是一頂普通的帽子,甚至是高價的名牌。但是去年我失去的那頂,不幸失去的那一頂,絕不普通。

帥氣,神氣的帽子我戴過許多頂,頭髮白了稀了之後尤其喜歡戴帽。一頂帥帽遮羞之功,遠超過假髮。邱吉爾和戴高樂同為二戰之英雄,但是戴高樂戴了高帽尤其英雄,所以戴高樂戴高帽而樂之,也所以我從未見過戴高樂不戴高帽。

戴高樂那頂高盧軍帽丟過沒有,我不得而知。我自己好不容易選得合頭的幾頂帥帽,卻無一久留,全都不告而別。其中包括兩頂蘇格蘭呢帽,一頂大概是掉在英國北境某餐廳,另一頂則應遺失在莫斯科某旅館。還有第三頂是在加拿大維多利亞港的布恰花園所購,白底紅字,狀若戴高樂的圓筒鴨舌軍帽而其筒較低:當日戴之招搖過市,風光了一時,後竟不明所終。

一個人一生最容易丟失也丟得最多的,該是帽與傘。其實傘也是一種帽子,雖然不戴在頭上,畢竟也是為遮頭而設,而兩者所以易失,也都是為了主人要出門,所以終於和主人永訣,更都是因為同屬身外之物,一旦離手離頭,幾次轉身就給主人忘了。

帽子有關風流形象。獨孤信出獵暮歸,馳馬入城,其帽微側,吏人慕之,翌晨戴帽盡側。千年之後,納蘭性德的詞集亦稱《側帽》。孟嘉重九登高,風吹落帽,渾然不覺。桓溫命孫盛作文嘲之,孟嘉也作文以答,傳為佳話,更成登高典故。杜甫七律〈九日藍田崔氏莊〉並有「羞將短髮還吹帽,笑倩旁人為正冠」之句。他的〈飲中八仙歌〉更寫飲者的狂態:「張旭三杯著聖傳,脫帽露頂王公前」。儘管如此,失帽卻與風流無關,只和落拓有份。去年十二月中旬,香港中文大學圖書館為我八秩慶生,舉辦了書刊手稿展覽,並邀我重回沙田去簽書、演講。現場相當熱鬧,用媒體流行的說法,就是所謂人氣頗旺。聯合書院更編印了一冊精美的場刊,圖文並茂地呈現我香港時期十一年,在學府與文壇的各種活動,題名《香港相思—余光中的文學生命》,在現場送給觀眾。典禮由黃國彬教授代表文學院致詞,除了聯合書院馮國培院長、圖書館潘明珠副館長、中文系陳雄根主任等主辦人之外,與會者更包括了昔日的同事盧瑋鑾、張雙慶、楊鍾基等,令我深感溫馨。放眼臺下,昔日的高足如黃坤堯、黃秀蓮、樊善標、何杏楓等,如今也已做了老師,各有成就,令人欣慰。

演講的聽眾多為學生,由中學老師帶領而來。講畢照例要簽書,為了促使長龍蠕動得較快,簽名也必須加速。不過今日的粉絲不比往年,索簽的要求高得多了:不但要你簽書、簽筆記本、簽便條、簽書包、簽學生證,還要題上他的名字、他女友的名字,或者一句贈言,當然,日期也不能少。那些名字往往由索簽人即興口述,偏偏中文同音字最多。「什麼 whay?恩惠的惠嗎?」「不是的,是智慧的慧。」「也不是,是恩惠的惠加草字頭。」亂軍之中,常常被這麼亂喊口令。不僅如此,一粉絲在桌前索簽,另一粉絲卻在你椅後催你抬頭、停筆、對準眾多相機裡的某一鏡頭,與他合影。笑容尚未收起,而夾縫之中又有第三隻手伸來,要你放下一切,跟他「交手」。

這時你必須全神貫注,以免出錯。你的手上,忽然是握著自己的筆,忽然是他人遞過來的,所以常會掉筆。你想喝茶,卻鞭長莫及。你想脫衣,卻勻不出手。你內急已久,早應洩洪,卻不容你抽身疾退。這時,你真難身外分身,來護筆、護表、護稿,扶杯。主辦人焦待於漩渦之外,不知該縱容或喝止炒熱了的粉絲。

去年底在中文大學演講的那一次,聽眾之盛況不能算怎麼擁擠,但也足以令我窮於應付,心神難專。等到曲終人散,又急於趕赴晚宴,不遑檢視手提包及背袋,代提的主人又川流不息,始終無法定神查看。餐後走到戶外,準備上車,天寒風起,需要戴帽,連忙逐袋尋找。這才發現,我的帽子不見了。事後幾位主人回去現場,又向接送的車中尋找,都不見帽子蹤影。我存和我,夫妻倆像偵探,合力苦思,最後確見那帽子是在何時,何地,所以應該排除在某地,某時失去的可能,諸如此類過程。機場話別時,我仍不放心,還諄諄囑咐潘明珠、樊善標,如果尋獲,務必寄回高雄給我。半個月後,他們把我因「積重難返」而留下的獎牌、贈書、禮品等等寄到臺灣。包裹層層解開,真相揭曉,那頂可憐的帽子,終於是丟定了。

僅僅為了一頂帽子,無論有多貴或是多罕見,本來也不會令我如此大驚小怪。但是那頂帽子不是我買來的,也不是他人送的,而是我身為人子繼承得來的。那是我父親生前戴過的,後來成了他身後的遺物,我存整理所發現,不忍逕棄,就說動我且戴起來。果然正合我頭,而且款式瀟灑,毛色可親,就一直戴下去了。

那頂帽子呈扁楔形,前低後高,戴在頭上,由後腦斜壓向前額,有優雅的緩緩坡度,大致上可稱貝瑞軟帽(beret),常覆在法國人頭頂。至於毛色,則圓頂部分呈淺陶土色,看來溫暖體貼。四周部分則前窄後寬,織成細密的十字花紋,為淡米黃色。戴在我的頭上,倜儻風流,有歐洲名士的超逸,不只一次贏得研究所女弟子的青睞。但帽內的乾坤,只有我自知冷暖,天氣愈寒,尤其風大,帽內就愈加溫暖,髣?父親的手掌正護在我頭上,掌心對著腦門。畢竟,同樣的這一頂溫暖曾經覆蓋過父親,如今移愛到我的頭上,恩佑兩代,不愧是父子相傳的忠厚家臣。

回顧自己的前半生,有幸集雙親之愛,才有今日之我。當年父親愛我,應該不遜於母親。但小時我不常在他身邊,始終呵護著我庇佑著我的,甚至在抗戰淪陷區逃難,生死同命的,是母親。呵護之親,操作之勞,用心之苦,凡她力之所及,哪一件沒有為我做過?反之,記憶中父親從來沒打過我,甚至也從未對我疾言厲色,所以絕非什麼嚴父。不過父子之間始終也不親熱。小時他倒是常對我講論聖賢之道,勉勵我要立志立功。長夏的蟬聲裡,倒是有好幾次父子倆坐在一起看書:他靠在躺椅上看《綱鑑易知錄》,我坐在小竹凳上看《三國演義》。冬夜的桐油燈下,他更多次為我啟蒙,苦口婆心引領我進入古文的世界,點醒了我的漢魄唐魂。張良啦,魏徵啦,太史公啦,韓愈啦,都是他介紹我初識的。後來做父親的漸漸老了,做兒子的越長大了,各忙各的。他宦遊在外,或是長期出差數下南洋,或擔任同鄉會理事長,投入鄉情僑務:我則學府文壇,燭燒兩頭,不但三度旅美,而且十年居港,父子交集不多。自中年起他就因關節病苦於腳痛,時發時歇,晚年更因青光眼近於失明。二十三年前,我接中山大學之聘,由香港來高雄定居。我存即毅然賣掉臺北的故居,把我的父親、她的母親一起接來高雄安頓。

許多年來,父親的病情與日常起居,幸有我存悉心照顧,並得我岳母操勞陪伴。身為他的獨子,我卻未能經常省視侍疾,想到五十年前在臺大醫院的加護病房,母親臨終時的淚眼,諄諄叮囑:「爸爸你要好好照顧。」實在愧疚無已。父親和母親鶼鰈情深,是我前半生的幸福所賴。只記得他們大吵過一次,卻幾乎不曾小吵。母親逝於五十三歲,長她十歲的父親,儘管親友屢來勸婚,卻終不再娶,鰥夫的寂寞守了三十四年,享年,還是忍年,九十七歲。

可憐的老人,以風燭之年獨承失明與痛風之苦,又不能看報看電視以遣憂,只有一架骨董收音機喋喋為伴。暗淡的孤寂中,他能想些什麼呢?除了亡妻和歷歷的或是渺渺的往事。除了獨子為什麼不常在身邊。而即使在身邊時,也從未陪他久聊一會,更從未握他的手或緊緊擁抱住他的病軀。更別提四個可愛的孫女,都長大了吧,但除了幼珊之外,又能聽得見誰的聲音?

長壽的代價,是滄桑。

所以在遺物之中竟還保有他常戴的帽子,無異是繼承了最重要的遺產。父親在世,我對他愛得不夠,而孺慕耿耿也始終未能充分表達。想必他深心一定感到遺憾,而自他去後,我遺憾更多。幸而還留下這麼一頂帽子,未隨碑石俱冷,尚有餘溫,讓我戴上,幻覺未盡的父子之情,並未告終,幻覺依靠這靈媒之介,猶可貫通陰陽,串連兩代,一時還不致逕將上一個戴帽人完全淡忘。這一份與父共帽的心情,說得高些,是感恩,說得重些,是贖罪。不幸,連最後的這一點憑藉竟也都失去,令人悔恨。

寒流來時,風勢助威,我站在歲末的風中,倍加畏冷。對不起,父親。對不起,母親。粉絲與知音

1

大陸與臺灣、香港的交流日頻,中文的新詞也就日益增多。臺灣的「作秀」、香港的「埋單」、大陸的「打的」,早已各地流行。這種新生的俚語,在臺灣的報刊最近十分活躍,甚至會上大號標題。其中有些相當傖俗,例如「凸槌」、「吐槽」、「劈腿」、「嘿咻」等等,忽然到處可見,而尤其不堪的,當推「轟趴」,其實是從英文 home party 譯音過來,惡形惡狀,實在令人不快。當然也有比較可喜的,例如「粉絲」。

「粉絲」來自英文的 fan,許多英漢雙解辭典,包括牛津與朗文兩家,迄今仍都譯成「迷」;實際搭配使用的例子則有「戲迷」、「球迷」、「張迷」、「金迷」等等。「粉絲」跟「迷」還是不同:「粉絲」只能對人,不能對物,你不能說「他是橋牌的粉絲」或「他是狗的粉絲」。

Fan 之為字,源出 fanatic,乃其縮寫,但經瘦身之後,脫胎換骨,變得輕靈多了。Fanatic 本來也有戀物羨人之意,但其另一含義卻是極端分子、狂熱信徒、死忠黨人。《牛津當代英語高階辭典》(Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English)第七版為此一含義的 fanatic 所下的定義是:a person of extreme or dangerous opinions,想想有多可怕!

但是蛻去毒尾的 fan 字,只令人感到親切可愛。更可愛的是,當初把它譯成「粉絲」的人,福至心靈,神來之筆竟把複數一併帶了過來,好用多了。單用「粉」字,不但突兀,而且表現不出那種從者如雲紛至沓來的聲勢。「粉絲」當然是多數,只有三五人甚至三五十人,怎能叫作 fans?對偶像當然是說「我是你的粉絲」,怎麼能說「我是你的粉」呢?粉,極言其細而輕,積少成多,飄忽無定。絲,極言其雖細卻長,糾纏而善攀附,所以治絲益棼,欲理還亂。

這種狂熱的崇拜者,以前泛稱為「迷」,大陸叫作「追星族」,嬉皮時代把追隨著名歌手或樂隊的少女叫作「跟班癖」(groupie),西方社會叫作「獵獅者」(lion hunter)。這些名稱都不如「粉絲」輕靈有趣。至於「忠實的讀者」或「忠實的聽眾」,也嫌太文,太重,太正式。粉絲之為族群,有縫必鑽,無孔不入,四方漂浮,一時嘯聚,聞風而至,風過而沉。這現象古已有之,於今尤烈。宋玉〈對楚王問〉曰:「客有歌於郢中者,其始曰〈下里〉、〈巴人〉,國中屬而和者數千人……其為〈陽春〉、〈白雪〉,國中屬而和者數十人。」究竟要吸引多少人,才能稱粉絲呢?學者與作家,能號召幾百甚至上千聽眾,就算擁有粉絲了。若是藝人,至少得吸引成千上萬才行。現代的媒體傳播,既快又廣,現場的科技設備也不愁地大人多,演藝高手從帕瓦羅蒂到貓王,輕易就能將一座體育場填滿人潮。一九六九年紐約州伍德斯塔克三天三夜的露天搖滾樂演唱會,吸引了四十五萬的青年,這紀錄至今未破。另一方面,詩人演講也未可小覷:艾略特在明尼蘇達大學演講,聽眾逾一萬三千人;弗羅斯特晚年也不缺粉絲,我在愛荷華大學聽他誦詩,那場聽眾就有兩千。

2

與粉絲相對的,是知音。粉絲,是為成名錦上添花;知音,是為寂寞雪中送炭。杜甫儘管說過:「文章千古事,得失寸心知。」但真有知音出現,來肯定自己的價值,這寂寞的寸心還是欣慰的。其實如果知音寥寥,甚至遲遲不見,寸心的自信仍不免會動搖。所謂知音,其實就是「未來的回聲」,預支晚年的甚至身後的掌聲。梵谷去世前一個多月寫信告訴妹妹維爾敏娜,說他為嘉舍大夫畫的像「悲哀而溫柔,卻又明確而敏捷—許多人像原該如此畫的。也許百年之後會有人為之哀傷」。畫家寸心自知,他畫了一張好畫,但好到什麼程度呢,因為沒有知音來肯定、印證,只好寄望於百年之後了。「也許百年之後會有人……」語氣真是太自謙了。《嘉舍大夫》當然是一幅傳世的傑作,後代的藝術史家、評論家、觀眾、拍賣場都十分肯定。梵谷生前只有兩個知音:弟弟西奧與評論家奧里葉,死後的十年裡只有一個:弟媳婦喬安娜。高更雖然是他的老友,本身還是一位大畫家,卻未能真正認定梵谷的天才。

知音出現,多在天才成名之前。叔本華的母親是暢銷小說家,母子兩人很不和諧,但歌德一早就告訴做母親的,說她的孩子有一天會名滿天下。歌德的預言要等很久才會兌現:寂寞的叔本華要等到六十六歲,才收到華格納寄給他的歌劇《尼伯龍根的指環》,附言中說對他的音樂見解十分欣賞。美國文壇的宗師愛默生收到惠特曼寄贈的初版《草葉集》,回信說:「你的思想自由而勇敢,使我向你歡呼……在你書中我發現題材的處理很大膽,這種手法令人欣慰,也只有廣闊的感受能啟示這種手法。我祝賀你,在你偉大事業的開端。」那時惠特曼才三十六歲,頗受論者攻擊。蘇軾考禮部進士,才二十一歲,歐陽修閱他的〈刑賞忠厚之至論〉,十分欣賞,竟對梅聖俞說:「老夫當避此人,放出一頭地。」眾多舉子聽了此話,嘩然不服,日久才釋然。

有些知音,要等天才死後才出現。莎士比亞死後七年,生前與他爭雄而且不免加貶的班強生,寫了一首長詩悼念他,肯定他是英國之寶:「全歐洲的劇壇都應加致敬。/他不僅流行一時,而應傳之百世!」又過了七年,另一位大詩人彌爾頓,在他最早的一首詩〈莎士比亞贊〉中,斷言莎翁的詩句可比神諭(those Delphic lines),而後人對他的崇敬,令帝王的陵寢也相形遜色。今人視莎士比亞之偉大為理所當然,其實當時蓋棺也未必論定,尚待一代代文人學者的肯定,尤其是知音如班強生與彌爾頓之類的推崇,才能完成「超凡入聖」(canonization)的封典。有時候這種封典要等上幾百年才舉行,例如鄧約翰的地位,自十七世紀以來一直毀譽參半,欲褒還貶,要等艾略特出現才找到他真正的知音。

此地我必須特別提出夏志清來,說明知音之可貴,不但在於慧眼獨具,能看出天才,而且在於膽識過人,敢暢言所見。四十五年前,夏志清所著《中國現代小說史》在美國出版,錢鍾書與張愛玲赫然各成一章,和魯迅、茅盾分庭抗禮,令讀者耳目一新。文壇的舊觀,一直認為錢鍾書不過是學府中人,偶涉創作,既非左派肯定的「進步」作家,也非現代派標榜的「前衛」新銳;張愛玲更沾不上什麼「進步」或「前衛」,只是上海洋場一位言情小說作者而已。夏志清不但看出錢鍾書、張愛玲,還有沈從文在「主流」以外的獨創成就,更要在四十年前美國評論界「左」傾成風的逆境裡,毫不含糊地把他的見解昭告世界,真是智勇並兼。真正的文學史,就是這些知音寫出來的。有知音一槌定音,不愁沒有粉絲,繽紛的粉絲啊,蝴蝶一般地飛來。知音與粉絲都可愛,但不易兼得。一位藝術家要能深入淺出,雅俗共賞,才能兼有這兩種人。如果他的藝術太雅,他可能贏得少數知音,卻難吸引芸芸粉絲。如果他的藝術偏俗,則吸引粉絲之餘,恐怕贏不了什麼知音吧?知音多高士,具自尊,粉絲擁擠甚至尖叫的地方知音是不會去的。知音總是獨來獨往,欣然會心,掩卷默想,甚至隔代低首,對碑沉吟。知音的信念來自深刻的體會,充分的了解。知音與天才的關係有如信徒與神,並不需要「現場」,因為寸心就是神殿。

粉絲則不然。這種高速流動的族群必須有一個現場,更因人多而激動,擁擠而歇斯底里,群情不斷加溫,只待偶像忽然出現而達於沸騰。所以我曾將 teenager 譯為「聽愛擠」。粉絲對偶像的崇拜常因親近無門而演為「戀物癖」,表現於簽名、握手、合影,甚至索取、奪取「及身」的紀念品。披頭四的粉絲曾分撕披頭四的床單留念;湯姆‧瓊斯的現場聽眾更送上手絹給他拭汗,並即將汗濕的手絹收回珍藏。據說小提琴神手帕格尼尼的聽眾,也曾伸手去探摸他的軀體,求證他是否真如傳說所云,乃魔鬼化身。其實即便是宗教,本應超越速朽的肉身,也不能全然擺脫「聖骸」(sacred relics)的崇拜。佛教的佛骨與舍利子,基督的聖杯,都是例子,東正教的聖像更是一門學問。

「知音」一詞始於春秋:楚國的俞伯牙善於彈琴,唯有知己鍾子期知道他意在高山抑或流水。子期死後,伯牙恨世無知音,乃碎琴絕弦,終身不再操鼓。孔子對音樂非常講究,曾告誡顏回說,鄭聲淫,不可聽,應該聽舜制的舞曲韶。可是《論語》又說:「子在齊聞韶,三月不知肉味,曰:『不圖為樂之至於斯也!』」這麼看來,孔子真可謂知音了,但是竟然三月不知肉味,豈不成了香港人所說的「發燒友」了?孔子或許是最早的粉絲吧。今日的樂迷粉絲,不妨引聖人為知音,去翻翻《論語》第七章〈述而〉吧。

不惜歌者苦,

但傷知音稀。

粉絲已經夠多了,且待更多的知音。車上哺乳不雅?

近日報載,台北捷運的車廂裡,一位年輕的母親因懷中嬰孩哭泣,當眾袒胸哺乳。旁邊有中年婦女不以為然,說她此舉不雅,勸她不止,轉請隨車服務員來阻止。服務員說,並無規定車上不可如此。做母親的解釋,因為寶寶餓了,不得不餵他。中年婦女不甘心,下車後更向派出所投訴云云。

那位以禮教為己任的中年婦女,不知為何如此同性相逼。在當時的情況下,最要緊的應該是那嬰孩餓了,得立刻授乳,否則他不但要挨餓下去,而且哭聲不止,還會鬧得許多乘客坐立不安。儘管如此,那中年婦女卻認定此舉不雅,必阻之才心甘。其實早在所謂男女授受不親的時代,孟子也認為嫂溺可以援之以手,何況今日已是廿一世紀。

這倒令我想起,在西方文化源頭的古希臘,一切雕像,不論是神是人,是男是女,莫不出於天體。後來基督教興起,宗教畫中最盛行的主題便是「聖母抱聖嬰」,有時候有施洗約翰在側,或天使二三飛翔不定,或木匠約瑟夫半隱其後,但最常見的是只有母子二人。我的印象是聖母只抱嬰於懷,至於有沒有當真哺乳,印象中卻很少見。為了落實,我把倫敦「國家藝術館」(National Gallery)出版的目錄附圖全集從頭到尾逐頁查了一遍,在二千二百幅藏畫之中〈聖母抱聖嬰〉之作至少在百禎以上,而真正在餵嬰情景的竟有十四幅。也就是說,畫題可稱〈聖母哺聖嬰〉者也屢見不鮮,其作者更包括名家,例如李丕(Filippino Lippi)和狄興(Titian),還有達芬奇的從者和波提且利的學徒。十四幅中,有的是袒胸而哺,也有掩多於袒,但乳頭清晰可見,毫不含糊。如此可稱「不雅」嗎?捷運車上那婦女也許會應我一句:「至少聖母沒有在車上當眾授乳」。不錯,聖母沒有如此,但是〈聖母哺聖嬰〉的畫作卻堂而皇之地高懸許多大教堂的壁上,一任信徒瞻仰而膜拜達千百年之久,但是台北捷運那一幕,最多是一刻鐘吧?嬰孩挨餓一刻鐘,就很久了。由此觀之,赤裸的女體在某些人看來是不雅的,在另一些人看來卻可能是美的,所以希臘的神得用潔白的大理石來雕,又可能是聖潔的,所以聖母也不妨袒胸哺乳,但耶穌從十字架扶下來後,他是瘦身赤體的,瑪麗亞卻戴巾披袍了。女體要用得其所,就有莫大的威力。常在報上看到反戰抗議一類的大場面,有許多驚心動目的裸體晃來晃去,我都想不通,軍火商或權威當局會因此蒙受什麼羞恥或損失,倒是不相干的第三者反而可以「睇肉」,有所「獲益」吧。最矛盾的,是不少女性衣著大膽暴露,半袒半遮,似在半拒半迎,但他人太親近時卻又反控其騷擾。其實露多遮少,對路人的視覺不也是一種騷擾嗎?

有一種昂貴的濃巧克力,叫做Lady Godiva,由來是中世紀有名的傳說。說是柯芬翠郡的伯爵徵收無度,其妻葛黛娃勸他減稅安民;兩人約定,只要伯爵夫人願意在正午的市集赤身騎馬而過,伯爵就願減稅。葛黛娃果然如約,只以長髮掩胸。市民也都閉戶不出,以示感恩敬重。伯爵也如約減徵,傳為美談。據說當時有一小民忍不住從窗縫裡偷窺了一眼,事後竟然失明,成為笑話中的Peeping Tom。如此愛民的貴夫人,此事又發生在中世紀,實在早應封為聖徒了。

希臘神話有一個更早的傳說,說是大神朱彼得有意賦他的私生子海丘力士以不朽,乃乘其妻朱諾熟睡,使海丘力士就胸吸乳。朱諾驚醒,猛然將之推開,致乳汁噴灑滿空,成為銀河。報上的一則小消息,竟令人遐想到滿是神話的星空。

二○一一年十月二十六日