〈女神與女鬼〉

椎名林檎永遠是我心中的流行音樂女神。從她一九九八年二十歲出道的第一張單曲《幸福論》開始,她從來沒有令我失望。一個創作歌手持續接近二十年不斷地創新,不斷地帶來驚喜(或震驚),實在是不容易的事情。就算創造力多麼強大和充沛的人,有時也會想停下來休息,或者做些輕鬆的事情。但是,椎名林檎卻非常恐怖地不斷衝刺,甚至是有點歇斯底里地不斷變身。(期間還結過兩次婚,生了兩個孩子。)你永遠猜不到下一次她又會做出甚麼驚世駭俗的怪事。

作為女神,椎名可謂破格。說樣子,她並不美。至少,不是流行的所謂「女神」的那種標準的美。她的樣子甚至有點怪,骨架有點歪,神情更加是恍恍惚惚,有點神經質的。但是,故意地拋媚弄眼,賣弄風騷,也是她擅長的事情。說歌聲,絕對不是悅耳動聽。她的唱腔時而尖銳,時而沙啞,非常刺耳,但唱功卻絕對是一流。再加上機關槍般的節奏和轟炸般的音樂,很容易令人精神崩潰。當然,她要溫柔的時候,也可以唱出撕心裂肺的抒情慢歌。她是那種,喜歡她的人極喜歡,討厭她的人極討厭的歌手。沒有中間狀態。女神亦同時是女鬼。

不過,我還是要告解一下,我並不是二十年來一直都對女神同樣忠心的。在二零零三年之前,椎名林檎的歌聲和形象猛烈地搖撼著我的腦袋。我甚至像鬼上身一樣寫了一部仿椎名的小說《體育時期》。但是在她組成了樂團「東京事變」,以新的身分繼續音樂活動之後,我卻不知為何慢慢地對她失去了熱情。其實「東京事變」絕對是一個超高水準的樂團,裡面的主將龜田誠治更是自椎名出道以來的主要編曲者。可以說,年輕的椎名能一炮而紅,某程度要歸功於龜田。可是,我卻對於「東京事變」時期的精緻化感到無味,反而懷念早期椎名還有點粗糙的地方。雖然新出的專輯都有買來聽,但總是有點提不起勁來。

幸好,椎名林檎始終是椎名林檎。她總是在你意想不到的時候,在你耳邊大叫一聲。合作了八年之後,她突然宣布解散「東京事變」,回復個人創作歌手的身分。也許,合久必分也不是甚麼出奇的事情。奇就奇在,恢復個人身分的椎名,創造力還是那麼強勁,接續幾年又推出了許多厲害的新作。我是後知後覺地,在往後兩三年,才重新發現椎名林檎。三十過後的她,幾乎跟二十來歲時的她一樣的火爆而青澀,但也可以反過來說,二十來歲的她,早已經如三、四十歲一樣的冷酷而老練。有某種矛盾的雙重性或者多重性,貫穿了二十年的創作生命。在不斷的變臉中,存在一張不變的臉——不是所謂的真面,而是永恆的假面。

是的,椎名林檎最迷人的,不是她的真,而是她的假。她樂於成為不同的角色,永遠在扮演之中。我有時懷疑,存不存在一個「真實」的椎名林檎。對於歌迷,她非常抽離甚至冷淡,鮮少接受訪問或出席節目。她絕對不是一個親切的人。她把演藝行業本質上的假,淋漓盡致地表現出來。一切只有扮演,扮演,再扮演。可是,假到盡頭,你卻好像感到某種真的東西。

椎名的歌曲和MV是一體的。MV不是宣傳歌曲的工具,而是整個創作行為的一部分。所以,她的MV的風格和造型,就是那個時期的歌曲主題的呈現。例如在二零一三至一五年間,環繞著《神明、佛祖》,基本上就是一個滿天神佛、群魔亂舞的時期。這期間的一批固定樂手,組成了稱為「百鬼夜行」的樂團,玩的當然就是日本(甚至是中國)的鬼神傳說。這種風格強烈的一致性,除了有賴於不同的精英創作者(編曲、樂手、導演、造型師等)的合作,椎名作為最高創作者的「核心領導」必不可少。椎名是少數在出道不久就奪取了創作上的全盤控制權的歌手。她的經理人公司就是她自己開設的。而在「東京事變」或其他臨時樂團的運作上,她都以「女王」或「頭領」的姿態出現。這令我聯想到《攻殼機動隊》的少佐草薙素子,都是以女性之身領導全男班成員,組成了所謂「完全獨立自主,主動作出攻擊的部隊」。(至於我為甚麼老是被這樣的形象迷住,真是要做點心理分析了。)

難怪椎名林檎有時給我一種「軍事化」的感覺。(搖滾樂雖然號稱反叛,但其實和一支小型特種部隊也沒有兩樣。)「東京事變」的名稱本身便含有軍事暗示。二零一四年發行的《Nippon》,是一首為參加世界杯的日本隊打氣的歌曲,大家可以上YouTube一看。在MV的結尾,椎名揮動日本國旗,神情肅穆而若有所思。以歌論歌,非常好聽。日本人為日本打氣(愛國?),也是「天經地義」。但是,心裡就是有種怪怪的感覺。後來聽日本友人說,椎名曾經在極右組織大會上獻唱此曲,連首相安倍晉三也大為讚賞。見我為此感到困惑,這位朋友嘗試解釋說:「也許她是對政治沒興趣才會這樣做吧!畢竟她喜歡所有Retro的東西。」我想,對啊,軍國主義也可以是很Retro的。

還是我妻子一語中的。她說:「椎名林檎本身就是大日本文化。」和服、藝妓、尺八、三味線、大和魂、西洋風、古典音樂、爵士樂、大正浪漫、平成風俗、搖滾樂、東京奧運……。

我終於明白,為甚麼老是覺得,椎名林檎不是一個人。坦白說,心情是惆悵的。

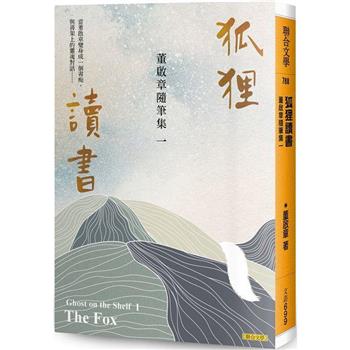

〈刺蝟與狐狸〉

刺蝟與狐狸這對孖寶,可能是西方知識界最喜愛的動物。自從以賽亞‧伯林的名篇《刺蝟與狐狸》面世,數不盡的學者、作家、知識分子也曾經引用這對隱喻,來討論創作、思考、治學或者做人的不同方法。總之,四處都可以見到牠們的蹤影。

當然,這個想法不是伯林發明的。它最早的源頭據說是古希臘詩人Archilochus的殘篇中的一個句子:「狐狸懂得很多事情,但刺蝟懂得一件大事情。」這個句子歷來有不同的解釋,最常見的莫過於:狐狸雖然很狡猾,滿腦子計謀,但卻給只懂一招的刺蝟打敗了。伯林忽發奇想,把牠們用來比喻具有相反特質的兩類作家和思想家。刺蝟代表那些堅實的一元論者,認為世界必然遵從一套統一的原理運作(無論稱它為神、真理、自然,還是市場),而且具有普遍和一致的價值。相反,狐狸代表那些沒有特定信仰,思想靈活多變,富有彈性,願意接受矛盾和不完整的多元論者。

伯林列舉了歸類為刺蝟和狐狸的著名人物——柏拉圖、盧克萊修、但丁、帕斯卡、黑格爾、杜斯妥也夫斯基、尼采、易卜生、普魯斯特等,屬於刺蝟類;莎士比亞、莫里哀、歌德、普希金、巴爾扎克、契訶夫、喬伊斯等,屬於狐狸類。(我唯一的狐疑:普魯斯特是刺蝟?)起先這只是伯林和友人之間的小小思考遊戲。他自己也深知,過於認真的話分類便會站不住腳。畢竟二元對立難免會造成簡化。不過,他還是忍不住巧思的誘惑,把它試寫成一篇講稿,然後再擴充成一篇論文——那就是出版於一九五三年,伯林最廣受歡迎的著作《刺蝟與狐狸——論托爾斯泰的歷史觀》。

關於托爾斯泰的歸類,伯林有相當獨特的觀點。他認為托爾斯泰本性是一隻狐狸,但卻偏偏死心不息要扮演刺蝟。伯林說托爾斯泰的小說和思想的最大特點,是「缺乏正面性」。沒錯,托爾斯泰的思考非常銳利,批判力驚人,嘲諷能力無與倫比,不論在小說中還是文章裡,都能把對象攻擊得體無完膚。但是,在拆解幻象之後,他卻沒法提出替代的思想。正如在《安娜‧卡列尼娜》中,富有作者自傳色彩的Levin在婚前告解的時候,向神父說,自己的最大罪過是「懷疑」。托爾斯泰是一隻甚麼都懷疑,甚麼都不相信的狐狸。無論是教會、國家體制、政治理論、社會科學思想,他都統統看出破綻,並加以否定。他甚至連虛無主義也拒絕信奉。他嘗試超越一切思想系統,一切理性和智力構造的事物,尋找人的精神生命的根源。這種鍥而不捨的追尋,就是他最接近刺蝟的表現。問題是,作為一隻天生的狐狸,他永遠無法到達那終極的目標,也即是刺蝟安居的地方。

伯林在書中對於托爾斯泰的《戰爭與和平》有很詳盡而精闢的分析。他集中討論的,是小說中一直被讀者和評論家忽視的歷史論述的部分。有人認為這些絮絮叨叨的意見是畫蛇添足,破壞了小說主體最引人入勝的情節和人物描寫。也有人認為他的歷史觀不切實際兼且十分膚淺。伯林獨排眾議,認定這些章節不但並非多餘,相反卻顯現出在托爾斯泰身上,懷疑主義(狐狸)和宿命論(刺蝟)的矛盾並存。當中的論證,我就不在這裡複述了。我感到特別有趣的是,伯林自己的行文,跟他談論的對象頗有相似之處。兩者同樣具有強大的語言表現力和感染力,以及對複雜理念的分析能力,但是,也同樣地不厭其煩和喋喋不休。

我禁不住猜想,伯林會以甚麼動物自許呢?多半應該是跟托爾斯泰同類吧。能夠想出這樣的思想遊戲,並且把它發展成複雜的概念,斷不可能是一隻刺蝟,而只能是狐狸。事實上,伯林自己的身分也極具狐狸性——在俄國出生的猶太人,十一歲移居英國,立即學會英語,接受英國式教育,成為自由主義思想家。不過,頗為肯定的是,他沒有像托爾斯泰一樣,以為自己是一隻刺蝟,也因此沒有嘗試去扮演刺蝟。

托爾斯泰的「身分認同悲劇」(這樣說可能有點誇張),令我不期然想起莊周夢蝶的故事。套用莊子的說法,托爾斯泰的個案就是一隻狐狸夢見自己是刺蝟,或者是一隻刺蝟夢見自己是狐狸。是狐狸耶?是刺蝟耶?真是搞不清楚了。其實每個人或多或少也身陷同樣的弔詭,同時擁有相反的特質和面貌。我們經常以為自己是自己不是的東西,但究竟自己真正是甚麼東西,卻又永遠無法確定。

妻子前年旅居劍橋的時候,看見一間店子的櫥窗裡陳列著狐狸和刺蝟的毛公仔。(劍橋真是名不虛傳,連商店也富有文化氣息。)她把兩隻公仔買了回來,我愛不釋手,天天跟牠們玩耍。那隻狐狸看上去很聰明,那隻刺蝟卻有點呆頭呆腦。但每次打架,都是狐狸打輸。沒法子,刺蝟只要懂得一件事情就夠了。

話說回來,我們經常叫刺蝟做箭豬。初時我也這樣叫。但是,箭豬其實是另一個物種,英文叫porcupine,中文又叫做豪豬,體形較大,性情較凶猛,刺比較尖和長。刺蝟是hedgehog,體形較小,蜷起來像個小球,甚為可愛,有人當作寵物飼養。

椎名林檎永遠是我心中的流行音樂女神。從她一九九八年二十歲出道的第一張單曲《幸福論》開始,她從來沒有令我失望。一個創作歌手持續接近二十年不斷地創新,不斷地帶來驚喜(或震驚),實在是不容易的事情。就算創造力多麼強大和充沛的人,有時也會想停下來休息,或者做些輕鬆的事情。但是,椎名林檎卻非常恐怖地不斷衝刺,甚至是有點歇斯底里地不斷變身。(期間還結過兩次婚,生了兩個孩子。)你永遠猜不到下一次她又會做出甚麼驚世駭俗的怪事。

作為女神,椎名可謂破格。說樣子,她並不美。至少,不是流行的所謂「女神」的那種標準的美。她的樣子甚至有點怪,骨架有點歪,神情更加是恍恍惚惚,有點神經質的。但是,故意地拋媚弄眼,賣弄風騷,也是她擅長的事情。說歌聲,絕對不是悅耳動聽。她的唱腔時而尖銳,時而沙啞,非常刺耳,但唱功卻絕對是一流。再加上機關槍般的節奏和轟炸般的音樂,很容易令人精神崩潰。當然,她要溫柔的時候,也可以唱出撕心裂肺的抒情慢歌。她是那種,喜歡她的人極喜歡,討厭她的人極討厭的歌手。沒有中間狀態。女神亦同時是女鬼。

不過,我還是要告解一下,我並不是二十年來一直都對女神同樣忠心的。在二零零三年之前,椎名林檎的歌聲和形象猛烈地搖撼著我的腦袋。我甚至像鬼上身一樣寫了一部仿椎名的小說《體育時期》。但是在她組成了樂團「東京事變」,以新的身分繼續音樂活動之後,我卻不知為何慢慢地對她失去了熱情。其實「東京事變」絕對是一個超高水準的樂團,裡面的主將龜田誠治更是自椎名出道以來的主要編曲者。可以說,年輕的椎名能一炮而紅,某程度要歸功於龜田。可是,我卻對於「東京事變」時期的精緻化感到無味,反而懷念早期椎名還有點粗糙的地方。雖然新出的專輯都有買來聽,但總是有點提不起勁來。

幸好,椎名林檎始終是椎名林檎。她總是在你意想不到的時候,在你耳邊大叫一聲。合作了八年之後,她突然宣布解散「東京事變」,回復個人創作歌手的身分。也許,合久必分也不是甚麼出奇的事情。奇就奇在,恢復個人身分的椎名,創造力還是那麼強勁,接續幾年又推出了許多厲害的新作。我是後知後覺地,在往後兩三年,才重新發現椎名林檎。三十過後的她,幾乎跟二十來歲時的她一樣的火爆而青澀,但也可以反過來說,二十來歲的她,早已經如三、四十歲一樣的冷酷而老練。有某種矛盾的雙重性或者多重性,貫穿了二十年的創作生命。在不斷的變臉中,存在一張不變的臉——不是所謂的真面,而是永恆的假面。

是的,椎名林檎最迷人的,不是她的真,而是她的假。她樂於成為不同的角色,永遠在扮演之中。我有時懷疑,存不存在一個「真實」的椎名林檎。對於歌迷,她非常抽離甚至冷淡,鮮少接受訪問或出席節目。她絕對不是一個親切的人。她把演藝行業本質上的假,淋漓盡致地表現出來。一切只有扮演,扮演,再扮演。可是,假到盡頭,你卻好像感到某種真的東西。

椎名的歌曲和MV是一體的。MV不是宣傳歌曲的工具,而是整個創作行為的一部分。所以,她的MV的風格和造型,就是那個時期的歌曲主題的呈現。例如在二零一三至一五年間,環繞著《神明、佛祖》,基本上就是一個滿天神佛、群魔亂舞的時期。這期間的一批固定樂手,組成了稱為「百鬼夜行」的樂團,玩的當然就是日本(甚至是中國)的鬼神傳說。這種風格強烈的一致性,除了有賴於不同的精英創作者(編曲、樂手、導演、造型師等)的合作,椎名作為最高創作者的「核心領導」必不可少。椎名是少數在出道不久就奪取了創作上的全盤控制權的歌手。她的經理人公司就是她自己開設的。而在「東京事變」或其他臨時樂團的運作上,她都以「女王」或「頭領」的姿態出現。這令我聯想到《攻殼機動隊》的少佐草薙素子,都是以女性之身領導全男班成員,組成了所謂「完全獨立自主,主動作出攻擊的部隊」。(至於我為甚麼老是被這樣的形象迷住,真是要做點心理分析了。)

難怪椎名林檎有時給我一種「軍事化」的感覺。(搖滾樂雖然號稱反叛,但其實和一支小型特種部隊也沒有兩樣。)「東京事變」的名稱本身便含有軍事暗示。二零一四年發行的《Nippon》,是一首為參加世界杯的日本隊打氣的歌曲,大家可以上YouTube一看。在MV的結尾,椎名揮動日本國旗,神情肅穆而若有所思。以歌論歌,非常好聽。日本人為日本打氣(愛國?),也是「天經地義」。但是,心裡就是有種怪怪的感覺。後來聽日本友人說,椎名曾經在極右組織大會上獻唱此曲,連首相安倍晉三也大為讚賞。見我為此感到困惑,這位朋友嘗試解釋說:「也許她是對政治沒興趣才會這樣做吧!畢竟她喜歡所有Retro的東西。」我想,對啊,軍國主義也可以是很Retro的。

還是我妻子一語中的。她說:「椎名林檎本身就是大日本文化。」和服、藝妓、尺八、三味線、大和魂、西洋風、古典音樂、爵士樂、大正浪漫、平成風俗、搖滾樂、東京奧運……。

我終於明白,為甚麼老是覺得,椎名林檎不是一個人。坦白說,心情是惆悵的。

〈刺蝟與狐狸〉

刺蝟與狐狸這對孖寶,可能是西方知識界最喜愛的動物。自從以賽亞‧伯林的名篇《刺蝟與狐狸》面世,數不盡的學者、作家、知識分子也曾經引用這對隱喻,來討論創作、思考、治學或者做人的不同方法。總之,四處都可以見到牠們的蹤影。

當然,這個想法不是伯林發明的。它最早的源頭據說是古希臘詩人Archilochus的殘篇中的一個句子:「狐狸懂得很多事情,但刺蝟懂得一件大事情。」這個句子歷來有不同的解釋,最常見的莫過於:狐狸雖然很狡猾,滿腦子計謀,但卻給只懂一招的刺蝟打敗了。伯林忽發奇想,把牠們用來比喻具有相反特質的兩類作家和思想家。刺蝟代表那些堅實的一元論者,認為世界必然遵從一套統一的原理運作(無論稱它為神、真理、自然,還是市場),而且具有普遍和一致的價值。相反,狐狸代表那些沒有特定信仰,思想靈活多變,富有彈性,願意接受矛盾和不完整的多元論者。

伯林列舉了歸類為刺蝟和狐狸的著名人物——柏拉圖、盧克萊修、但丁、帕斯卡、黑格爾、杜斯妥也夫斯基、尼采、易卜生、普魯斯特等,屬於刺蝟類;莎士比亞、莫里哀、歌德、普希金、巴爾扎克、契訶夫、喬伊斯等,屬於狐狸類。(我唯一的狐疑:普魯斯特是刺蝟?)起先這只是伯林和友人之間的小小思考遊戲。他自己也深知,過於認真的話分類便會站不住腳。畢竟二元對立難免會造成簡化。不過,他還是忍不住巧思的誘惑,把它試寫成一篇講稿,然後再擴充成一篇論文——那就是出版於一九五三年,伯林最廣受歡迎的著作《刺蝟與狐狸——論托爾斯泰的歷史觀》。

關於托爾斯泰的歸類,伯林有相當獨特的觀點。他認為托爾斯泰本性是一隻狐狸,但卻偏偏死心不息要扮演刺蝟。伯林說托爾斯泰的小說和思想的最大特點,是「缺乏正面性」。沒錯,托爾斯泰的思考非常銳利,批判力驚人,嘲諷能力無與倫比,不論在小說中還是文章裡,都能把對象攻擊得體無完膚。但是,在拆解幻象之後,他卻沒法提出替代的思想。正如在《安娜‧卡列尼娜》中,富有作者自傳色彩的Levin在婚前告解的時候,向神父說,自己的最大罪過是「懷疑」。托爾斯泰是一隻甚麼都懷疑,甚麼都不相信的狐狸。無論是教會、國家體制、政治理論、社會科學思想,他都統統看出破綻,並加以否定。他甚至連虛無主義也拒絕信奉。他嘗試超越一切思想系統,一切理性和智力構造的事物,尋找人的精神生命的根源。這種鍥而不捨的追尋,就是他最接近刺蝟的表現。問題是,作為一隻天生的狐狸,他永遠無法到達那終極的目標,也即是刺蝟安居的地方。

伯林在書中對於托爾斯泰的《戰爭與和平》有很詳盡而精闢的分析。他集中討論的,是小說中一直被讀者和評論家忽視的歷史論述的部分。有人認為這些絮絮叨叨的意見是畫蛇添足,破壞了小說主體最引人入勝的情節和人物描寫。也有人認為他的歷史觀不切實際兼且十分膚淺。伯林獨排眾議,認定這些章節不但並非多餘,相反卻顯現出在托爾斯泰身上,懷疑主義(狐狸)和宿命論(刺蝟)的矛盾並存。當中的論證,我就不在這裡複述了。我感到特別有趣的是,伯林自己的行文,跟他談論的對象頗有相似之處。兩者同樣具有強大的語言表現力和感染力,以及對複雜理念的分析能力,但是,也同樣地不厭其煩和喋喋不休。

我禁不住猜想,伯林會以甚麼動物自許呢?多半應該是跟托爾斯泰同類吧。能夠想出這樣的思想遊戲,並且把它發展成複雜的概念,斷不可能是一隻刺蝟,而只能是狐狸。事實上,伯林自己的身分也極具狐狸性——在俄國出生的猶太人,十一歲移居英國,立即學會英語,接受英國式教育,成為自由主義思想家。不過,頗為肯定的是,他沒有像托爾斯泰一樣,以為自己是一隻刺蝟,也因此沒有嘗試去扮演刺蝟。

托爾斯泰的「身分認同悲劇」(這樣說可能有點誇張),令我不期然想起莊周夢蝶的故事。套用莊子的說法,托爾斯泰的個案就是一隻狐狸夢見自己是刺蝟,或者是一隻刺蝟夢見自己是狐狸。是狐狸耶?是刺蝟耶?真是搞不清楚了。其實每個人或多或少也身陷同樣的弔詭,同時擁有相反的特質和面貌。我們經常以為自己是自己不是的東西,但究竟自己真正是甚麼東西,卻又永遠無法確定。

妻子前年旅居劍橋的時候,看見一間店子的櫥窗裡陳列著狐狸和刺蝟的毛公仔。(劍橋真是名不虛傳,連商店也富有文化氣息。)她把兩隻公仔買了回來,我愛不釋手,天天跟牠們玩耍。那隻狐狸看上去很聰明,那隻刺蝟卻有點呆頭呆腦。但每次打架,都是狐狸打輸。沒法子,刺蝟只要懂得一件事情就夠了。

話說回來,我們經常叫刺蝟做箭豬。初時我也這樣叫。但是,箭豬其實是另一個物種,英文叫porcupine,中文又叫做豪豬,體形較大,性情較凶猛,刺比較尖和長。刺蝟是hedgehog,體形較小,蜷起來像個小球,甚為可愛,有人當作寵物飼養。