오프닝 Opening

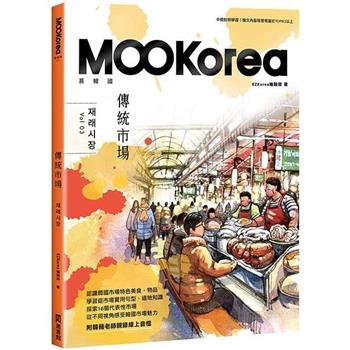

走進韓國傳統市場

撰文者—蘭妮小姐

「어서 오세요!(歡迎光臨!)」

走進韓國傳統市場,耳邊傳來阿朱媽的爽朗招呼聲;映入眼簾的是鐵板上油滋滋的綠豆煎餅、紅通通的辣炒年糕、清蒸血腸的熱氣白煙;鼻子聞到空氣中混雜辛奇、大醬湯和紫菜飯捲的麻油香氣。

無論懂不懂韓語,上述的感官體驗,幾乎在韓國每一個傳統市場都能感受得到。

回首過去十多年,我以旅人、外籍打工仔和記者等不同身分,體驗過韓國幾個特色傳統市場,其中包含首爾的廣藏市場、通仁市場、南大門市場和大邱西門市場等等。穿梭在韓國傳統市場當中,以我台灣人的視角,看到了一些有趣的韓國特色。

百年市場魅力!空間寬敞、乾淨又整齊

先聊聊位於首爾的廣藏市場,它成立超過100年,是首爾最大、歷史最悠久的市場,內有超過五千間店家,一直都是許多外國觀光客的「To do list」上,想要造訪的口袋名單之一。我第一次去的時候是觀光客身分,當時不是為了吃美食,而是為了買網友口耳相傳、「Made in Korea」的棉被。

我記得當時一走進市場,驚覺裡頭大到超乎我想像,很擔心迷路,幸好跟隨網友部落格文章指示,我很快地找到市場內的棉被店,才發現這裡不只一間店賣棉被,而是好多好多間,每一間都有獨特花樣,選擇多、價格實惠。事實上,它們不是所謂的觀光名店,而是韓國當地人也經常光顧的普通店家,老闆看到我們是語言不通的外國人,並沒有因此哄抬售價,把我們當肥羊宰,反而非常好心地幫我們裝袋打包。

廣藏市場什麼都賣,什麼都不奇怪,腹地雖大卻井然有序,規劃得相當完善。基本上,賣吃的是一區,賣青菜、醃漬品的在另一區,以此類推,賣生活日用品的和賣生鮮食品的,絕對不會在隔壁攤。後來我到了大邱的西門市場,也驗證了這一套,「韓國傳統市場的營運模式」,和台灣的市場很不一樣。

西門市場最早在1920年代設立,後來移到現址。市場入口進來,中間幹道主要是小吃攤,賣衣服雜貨的店家則在走道左右兩旁。當時特別引起我注意的是,市場一樓設置了類似公車站牌的標示牌,這一攤賣的是辣炒年糕還是血腸,都寫在牌子上,一目了然。再走進市場深處的建築物,隨著樓梯上去,看到店家販售許多布料相關製品,包括綢緞、童裝和男女服飾等等。往下走到地下一樓則是美食街,用餐區寬敞舒適、乾淨明亮,和百貨公司有得比。

對了!西門市場還設有冷暖氣設備,逛起來冬暖夏涼,另外還有大型停車場等便民設施。值得一提的是,西門市場在入夜後會變身為西門夜市,各色攤車整齊地排在同一側,另一側留白,讓遊客輕鬆閒逛,有時還會安排露天演唱表演搭配浪漫燈光,遊客能坐著欣賞,非常愜意。

市場美食都一樣?不易踩雷,伴隨濃濃人情味

去過韓國傳統市場的人,或許會覺得賣的食物都差不多那幾樣,辣炒年糕、血腸、煎餅、紫菜飯捲等等,小吃類別似乎不像台灣多樣化,這是真的,但這就是韓國人的日常。

我個人的經驗是,這些平民美食不易踩雷,隨便找一家都好吃,但若真的想找「保證好吃」的店家,請認明「원조(元祖)」二個字,只要招牌上有它,就是韓國老店的同義詞。另外,也可以注意「마약(麻藥)」這兩個字,麻藥是形容會讓人上癮的東西,例如:麻藥飯捲、麻藥雞蛋等等,口齒留香,讓人吃了還想再吃。

另一個訣竅,當然就是看哪間排隊人多,就去哪間。像是我在西門市場遇到一攤,專賣樹葉造型煎餃的老店,攤位前方不時有長長人龍,我好奇靠過去看一下,發現不得了!牆上居然掛著前南韓總統朴槿惠造訪的合影。儘管是隱身在市場裡的「總統級美食」,老闆態度仍是相當謙虛,一邊忙著打包外帶給客人,一邊接受我們訪問,讓我留下深刻印象。

還有一個關於傳統市場的小故事,某一年我到韓國採訪一位知名主廚,我們相約在廣藏市場碰面。當時我想要拍攝一段「韓國主廚帶你逛市場」的畫面,造訪了一間專賣韓國醃漬小菜的店家,一邊拍攝一邊試吃,NG了好幾次,耽誤了一點店家做生意的空間,結果老闆不但沒有不高興,還端出了兩杯現泡柚子茶,讓我們暖暖身子,當下真的感受到濃濃人情味,暖了身也暖了心。

有人說「認識一個城市最好的方法,就是走進當地的傳統市場」,我相當認同,因為市場就是城市生活的縮影。想了解韓國文化、學習韓文、結交韓國朋友,不妨先從走進韓國傳統市場開始吧!가자!

01 국민 음식 國民美食

김밥/마약김밥 紫菜飯捲/麻藥飯捲

紫菜飯捲與日本海苔壽司不同,最大差異,在於飯裡加的是鹽和香油,而不是醋,且飯捲內餡變化相當多樣,從鮪魚、起司、豬排到五花肉,都能包進飯捲裡。便宜又美味的紫菜飯捲,是每個傳統市場都能找到的小吃。除了紫菜飯捲外,店家通常會一同販售辣炒年糕、炸物或炸豬排等餐點。廣藏市場知名小吃之一的麻藥飯捲,雖然用料看似單調,只有調味過的米飯和紅蘿蔔、醃黃蘿蔔,但飯捲本身香氣搭配特製芥末醬料,讓人忍不住一口接一口,因此有「麻藥」之稱。

충무김밥 忠武飯捲

忠武飯捲是慶尚南道統營的代表飲食,統營曾被稱為忠武,因而得名忠武飯捲。與一般紫菜飯捲不同,忠武飯捲的飯與內餡是分開端上桌,將飯用沒有抹上香油的紫菜捲成手指粗大小,搭配涼拌魷魚與蘿蔔辛奇,利用牙籤一同食用。關於忠武飯捲的由來,據說是昔日當地婦人為出海捕魚的丈夫所準備的午餐,由於韓國南部氣候相對溫暖,一般紫菜飯捲容易變質、酸腐,因此發展出這種將飯與內餡分離的飯捲形式。

떡볶이 辣炒年糕

現在大家熟悉的辣炒年糕,都有加入辣椒醬,這是韓戰過後才有的作法,由新堂洞的馬福林奶奶首創,因此加辣椒醬的辣炒年糕,在北韓幾乎是看不到的,而新堂洞當地也發展出一整條新堂洞辣炒年糕街。辣炒年糕的糕體有兩種,分別是麵粉製的「밀떡」和米製的「쌀떡」。「밀떡」較容易吸附湯汁入味,且不易膨脹,街頭攤販經常使用,「쌀떡」外觀較粗、更有嚼勁,但不適合久煮。兩種年糕各有特色,有機會不妨嘗試看看自己比較喜歡哪一種吧!

어묵/오뎅 魚糕/魚板

在韓國,用碎魚肉製成的食物,主要有魚糕(어묵)和魚板(오뎅)這兩種,魚糕是韓國固有,指碾碎的魚肉加上其他材料捏製而成;而魚板源自日本,是指串成長串的魚板,與高湯、蔬菜、雞蛋一起煮。魚糕、魚板成為韓國國民美食,主要受到日治時期影響,過去釜山、木浦、南海等港口都市有很多日本人居住,許多工廠開始製作日本人愛吃的魚糕、魚板。光復後,工廠大多仍持續運作,魚糕、魚板就逐漸演化為韓國料理的一部分。

만두떡국 餃子年糕湯

年糕湯是韓國春節正月初一必吃的料理,祭祀後,家人會聚在一起享用,而後向父母和長輩拜年,就算是不祭祀的家庭也會吃年糕湯,年糕湯如今已成為十分普遍的料理,即使非春節期間也經常食用。年糕湯裡的年糕,是由長條年糕(가래떡)切片而來,又白又長的長條年糕,象徵著純粹和長壽,而正月初一吃年糕湯,則有長了一歲的意味。近年來,年糕和餃子混合的餃子年糕湯也很受人們喜愛,據說是受到韓戰以前,北方人喜歡在正月吃餃子湯的風俗所影響。

빈대떡/녹두전 綠豆煎餅

綠豆用水浸泡後去皮磨粉,加入肉、蔬菜、辛奇等做成麵糊,煎成金黃酥脆的煎餅,是不可錯過的美食小吃之一。然而,綠豆煎餅原本被視為窮人的食物,由來說法不一。一說是宮廷祭祀時,為了讓燒烤肉品看來更豐盛,便將綠豆煎餅墊在下方,後來窮人想嘗肉味,就用剩餘肉渣和綠豆粉製成餅,於是被稱為貧者餅(빈자떡)。另一說是首爾貞洞地區過去臭蟲(빈대)很多,被稱為臭蟲谷,同時這裡有許多賣貧者餅的商人,빈대떡的名稱也因此而來。

호떡 糖餅

糖餅其實源自中亞地區,透過絲路從中國傳至韓國,經過兩千多年的歷史,才逐漸成為現在的糖餅。韓文호떡中的호為漢字中的「胡」字,意指胡人,因此호떡所指,即為胡人吃的餅。糖餅中最有名的,莫過於釜山南浦洞的堅果糖餅,韓戰時,避難民眾將各種穀物加入糖餅中,後來流傳下來,逐漸成為釜山的代表美食之一。韓國各地也有許多具當地特色的糖餅,如群山仲洞糖餅、牙山三色糖餅、唐津黃家糖餅等,口味多元。

잡채 炒雜菜

炒雜菜是將各種蔬菜和唐麵加入醬油、香油拌炒而成的料理,源自中國的炒菜。朝鮮時期,只用各種蔬菜、肉絲拌炒,不會加入任何調味料,而是另外提供醬油、醋醬蘸著食用。加入唐麵的炒雜菜,源於日治時期黃海道沙里院地區唐麵工廠的發展,而不加唐麵的炒雜菜,則屬全州的黃豆芽雜菜最具代表性。一直以來,炒雜菜都是相當費時費力的料理,因此,逢年過節或祭祀時,炒雜菜總是桌上的重點菜餚之一。

팥죽 紅豆粥

在韓國,紅豆粥是冬至的傳統食品,用紅豆、糯米粉熬煮後,加入鹽巴調味,有時也會加入小湯圓一起烹煮。冬至食用紅豆粥的習俗受中國文化影響,傳說共工氏的子女在冬至去世成為疫鬼,因此利用其生前討厭的紅豆熬成粥來驅趕。除了熬煮紅豆粥,在大門或醬缸臺撒紅豆、搬家或蓋新房時在屋內外撒紅豆粥,並與鄰居分享等等,都有驅魔、避邪意義。如今,紅豆粥也經常被當作午餐或點心,廣泛普及於常民生活中。

계란찜 蒸蛋

在黑色砂鍋裡膨脹的金黃蒸蛋,讓人垂涎欲滴。然而,蒸蛋在亞洲以外的國家並非普遍料理,大多是荷包蛋、雞蛋卷,或是布丁等。在韓國,烤肉店、生魚片店等餐廳,會將蒸蛋作為小菜提供給客人,而像是販售雞爪等辛辣食物的店家,也經常出現蒸蛋,因為完全相反的柔軟、清淡口味,能抑制辣味。與日式蒸蛋相比,更注重咀嚼的口感,因此省略攪拌後過篩的程序,以直火煮熟、調好鹹淡即可,料理方式相當簡單。

走進韓國傳統市場

撰文者—蘭妮小姐

「어서 오세요!(歡迎光臨!)」

走進韓國傳統市場,耳邊傳來阿朱媽的爽朗招呼聲;映入眼簾的是鐵板上油滋滋的綠豆煎餅、紅通通的辣炒年糕、清蒸血腸的熱氣白煙;鼻子聞到空氣中混雜辛奇、大醬湯和紫菜飯捲的麻油香氣。

無論懂不懂韓語,上述的感官體驗,幾乎在韓國每一個傳統市場都能感受得到。

回首過去十多年,我以旅人、外籍打工仔和記者等不同身分,體驗過韓國幾個特色傳統市場,其中包含首爾的廣藏市場、通仁市場、南大門市場和大邱西門市場等等。穿梭在韓國傳統市場當中,以我台灣人的視角,看到了一些有趣的韓國特色。

百年市場魅力!空間寬敞、乾淨又整齊

先聊聊位於首爾的廣藏市場,它成立超過100年,是首爾最大、歷史最悠久的市場,內有超過五千間店家,一直都是許多外國觀光客的「To do list」上,想要造訪的口袋名單之一。我第一次去的時候是觀光客身分,當時不是為了吃美食,而是為了買網友口耳相傳、「Made in Korea」的棉被。

我記得當時一走進市場,驚覺裡頭大到超乎我想像,很擔心迷路,幸好跟隨網友部落格文章指示,我很快地找到市場內的棉被店,才發現這裡不只一間店賣棉被,而是好多好多間,每一間都有獨特花樣,選擇多、價格實惠。事實上,它們不是所謂的觀光名店,而是韓國當地人也經常光顧的普通店家,老闆看到我們是語言不通的外國人,並沒有因此哄抬售價,把我們當肥羊宰,反而非常好心地幫我們裝袋打包。

廣藏市場什麼都賣,什麼都不奇怪,腹地雖大卻井然有序,規劃得相當完善。基本上,賣吃的是一區,賣青菜、醃漬品的在另一區,以此類推,賣生活日用品的和賣生鮮食品的,絕對不會在隔壁攤。後來我到了大邱的西門市場,也驗證了這一套,「韓國傳統市場的營運模式」,和台灣的市場很不一樣。

西門市場最早在1920年代設立,後來移到現址。市場入口進來,中間幹道主要是小吃攤,賣衣服雜貨的店家則在走道左右兩旁。當時特別引起我注意的是,市場一樓設置了類似公車站牌的標示牌,這一攤賣的是辣炒年糕還是血腸,都寫在牌子上,一目了然。再走進市場深處的建築物,隨著樓梯上去,看到店家販售許多布料相關製品,包括綢緞、童裝和男女服飾等等。往下走到地下一樓則是美食街,用餐區寬敞舒適、乾淨明亮,和百貨公司有得比。

對了!西門市場還設有冷暖氣設備,逛起來冬暖夏涼,另外還有大型停車場等便民設施。值得一提的是,西門市場在入夜後會變身為西門夜市,各色攤車整齊地排在同一側,另一側留白,讓遊客輕鬆閒逛,有時還會安排露天演唱表演搭配浪漫燈光,遊客能坐著欣賞,非常愜意。

市場美食都一樣?不易踩雷,伴隨濃濃人情味

去過韓國傳統市場的人,或許會覺得賣的食物都差不多那幾樣,辣炒年糕、血腸、煎餅、紫菜飯捲等等,小吃類別似乎不像台灣多樣化,這是真的,但這就是韓國人的日常。

我個人的經驗是,這些平民美食不易踩雷,隨便找一家都好吃,但若真的想找「保證好吃」的店家,請認明「원조(元祖)」二個字,只要招牌上有它,就是韓國老店的同義詞。另外,也可以注意「마약(麻藥)」這兩個字,麻藥是形容會讓人上癮的東西,例如:麻藥飯捲、麻藥雞蛋等等,口齒留香,讓人吃了還想再吃。

另一個訣竅,當然就是看哪間排隊人多,就去哪間。像是我在西門市場遇到一攤,專賣樹葉造型煎餃的老店,攤位前方不時有長長人龍,我好奇靠過去看一下,發現不得了!牆上居然掛著前南韓總統朴槿惠造訪的合影。儘管是隱身在市場裡的「總統級美食」,老闆態度仍是相當謙虛,一邊忙著打包外帶給客人,一邊接受我們訪問,讓我留下深刻印象。

還有一個關於傳統市場的小故事,某一年我到韓國採訪一位知名主廚,我們相約在廣藏市場碰面。當時我想要拍攝一段「韓國主廚帶你逛市場」的畫面,造訪了一間專賣韓國醃漬小菜的店家,一邊拍攝一邊試吃,NG了好幾次,耽誤了一點店家做生意的空間,結果老闆不但沒有不高興,還端出了兩杯現泡柚子茶,讓我們暖暖身子,當下真的感受到濃濃人情味,暖了身也暖了心。

有人說「認識一個城市最好的方法,就是走進當地的傳統市場」,我相當認同,因為市場就是城市生活的縮影。想了解韓國文化、學習韓文、結交韓國朋友,不妨先從走進韓國傳統市場開始吧!가자!

01 국민 음식 國民美食

김밥/마약김밥 紫菜飯捲/麻藥飯捲

紫菜飯捲與日本海苔壽司不同,最大差異,在於飯裡加的是鹽和香油,而不是醋,且飯捲內餡變化相當多樣,從鮪魚、起司、豬排到五花肉,都能包進飯捲裡。便宜又美味的紫菜飯捲,是每個傳統市場都能找到的小吃。除了紫菜飯捲外,店家通常會一同販售辣炒年糕、炸物或炸豬排等餐點。廣藏市場知名小吃之一的麻藥飯捲,雖然用料看似單調,只有調味過的米飯和紅蘿蔔、醃黃蘿蔔,但飯捲本身香氣搭配特製芥末醬料,讓人忍不住一口接一口,因此有「麻藥」之稱。

충무김밥 忠武飯捲

忠武飯捲是慶尚南道統營的代表飲食,統營曾被稱為忠武,因而得名忠武飯捲。與一般紫菜飯捲不同,忠武飯捲的飯與內餡是分開端上桌,將飯用沒有抹上香油的紫菜捲成手指粗大小,搭配涼拌魷魚與蘿蔔辛奇,利用牙籤一同食用。關於忠武飯捲的由來,據說是昔日當地婦人為出海捕魚的丈夫所準備的午餐,由於韓國南部氣候相對溫暖,一般紫菜飯捲容易變質、酸腐,因此發展出這種將飯與內餡分離的飯捲形式。

떡볶이 辣炒年糕

現在大家熟悉的辣炒年糕,都有加入辣椒醬,這是韓戰過後才有的作法,由新堂洞的馬福林奶奶首創,因此加辣椒醬的辣炒年糕,在北韓幾乎是看不到的,而新堂洞當地也發展出一整條新堂洞辣炒年糕街。辣炒年糕的糕體有兩種,分別是麵粉製的「밀떡」和米製的「쌀떡」。「밀떡」較容易吸附湯汁入味,且不易膨脹,街頭攤販經常使用,「쌀떡」外觀較粗、更有嚼勁,但不適合久煮。兩種年糕各有特色,有機會不妨嘗試看看自己比較喜歡哪一種吧!

어묵/오뎅 魚糕/魚板

在韓國,用碎魚肉製成的食物,主要有魚糕(어묵)和魚板(오뎅)這兩種,魚糕是韓國固有,指碾碎的魚肉加上其他材料捏製而成;而魚板源自日本,是指串成長串的魚板,與高湯、蔬菜、雞蛋一起煮。魚糕、魚板成為韓國國民美食,主要受到日治時期影響,過去釜山、木浦、南海等港口都市有很多日本人居住,許多工廠開始製作日本人愛吃的魚糕、魚板。光復後,工廠大多仍持續運作,魚糕、魚板就逐漸演化為韓國料理的一部分。

만두떡국 餃子年糕湯

年糕湯是韓國春節正月初一必吃的料理,祭祀後,家人會聚在一起享用,而後向父母和長輩拜年,就算是不祭祀的家庭也會吃年糕湯,年糕湯如今已成為十分普遍的料理,即使非春節期間也經常食用。年糕湯裡的年糕,是由長條年糕(가래떡)切片而來,又白又長的長條年糕,象徵著純粹和長壽,而正月初一吃年糕湯,則有長了一歲的意味。近年來,年糕和餃子混合的餃子年糕湯也很受人們喜愛,據說是受到韓戰以前,北方人喜歡在正月吃餃子湯的風俗所影響。

빈대떡/녹두전 綠豆煎餅

綠豆用水浸泡後去皮磨粉,加入肉、蔬菜、辛奇等做成麵糊,煎成金黃酥脆的煎餅,是不可錯過的美食小吃之一。然而,綠豆煎餅原本被視為窮人的食物,由來說法不一。一說是宮廷祭祀時,為了讓燒烤肉品看來更豐盛,便將綠豆煎餅墊在下方,後來窮人想嘗肉味,就用剩餘肉渣和綠豆粉製成餅,於是被稱為貧者餅(빈자떡)。另一說是首爾貞洞地區過去臭蟲(빈대)很多,被稱為臭蟲谷,同時這裡有許多賣貧者餅的商人,빈대떡的名稱也因此而來。

호떡 糖餅

糖餅其實源自中亞地區,透過絲路從中國傳至韓國,經過兩千多年的歷史,才逐漸成為現在的糖餅。韓文호떡中的호為漢字中的「胡」字,意指胡人,因此호떡所指,即為胡人吃的餅。糖餅中最有名的,莫過於釜山南浦洞的堅果糖餅,韓戰時,避難民眾將各種穀物加入糖餅中,後來流傳下來,逐漸成為釜山的代表美食之一。韓國各地也有許多具當地特色的糖餅,如群山仲洞糖餅、牙山三色糖餅、唐津黃家糖餅等,口味多元。

잡채 炒雜菜

炒雜菜是將各種蔬菜和唐麵加入醬油、香油拌炒而成的料理,源自中國的炒菜。朝鮮時期,只用各種蔬菜、肉絲拌炒,不會加入任何調味料,而是另外提供醬油、醋醬蘸著食用。加入唐麵的炒雜菜,源於日治時期黃海道沙里院地區唐麵工廠的發展,而不加唐麵的炒雜菜,則屬全州的黃豆芽雜菜最具代表性。一直以來,炒雜菜都是相當費時費力的料理,因此,逢年過節或祭祀時,炒雜菜總是桌上的重點菜餚之一。

팥죽 紅豆粥

在韓國,紅豆粥是冬至的傳統食品,用紅豆、糯米粉熬煮後,加入鹽巴調味,有時也會加入小湯圓一起烹煮。冬至食用紅豆粥的習俗受中國文化影響,傳說共工氏的子女在冬至去世成為疫鬼,因此利用其生前討厭的紅豆熬成粥來驅趕。除了熬煮紅豆粥,在大門或醬缸臺撒紅豆、搬家或蓋新房時在屋內外撒紅豆粥,並與鄰居分享等等,都有驅魔、避邪意義。如今,紅豆粥也經常被當作午餐或點心,廣泛普及於常民生活中。

계란찜 蒸蛋

在黑色砂鍋裡膨脹的金黃蒸蛋,讓人垂涎欲滴。然而,蒸蛋在亞洲以外的國家並非普遍料理,大多是荷包蛋、雞蛋卷,或是布丁等。在韓國,烤肉店、生魚片店等餐廳,會將蒸蛋作為小菜提供給客人,而像是販售雞爪等辛辣食物的店家,也經常出現蒸蛋,因為完全相反的柔軟、清淡口味,能抑制辣味。與日式蒸蛋相比,更注重咀嚼的口感,因此省略攪拌後過篩的程序,以直火煮熟、調好鹹淡即可,料理方式相當簡單。