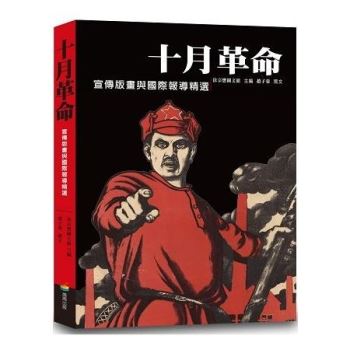

革命神學的聖像畫

趙子豪

關於俄國十月革命史的研究在中外並不少見,不過,透過俄國內戰期間(1918-1922年)的政治宣傳畫來挖掘當時的社會背景以及宣傳畫中的美學價值,本書在中文世界裡算是第一次嘗試。

1918-1922年的俄國政治宣傳畫是革命美術中的代表作,但宣傳畫並非近百年來才有。根據考古學家的發現,早在西元前2000年的古埃及,人們就將招貼式的廣告寫在羊皮紙上。在印刷術發明後,英國人威廉.坎坷斯於1473年首次將有關宗教內容的宣傳品張貼在倫敦街頭,以推廣宗教信仰。隨著印刷術在歐洲的普及,用於徵兵的招貼畫於17世紀終於在法國出現。由於收效顯著,法國國王路易十四便專門設立了張貼宣傳畫的牆體和地段,用來徵兵募款、刺激軍需生產或號召重大政治活動,從此宣傳畫成為延續至今的各種運作。

政治宣傳海報的誕生和普及

第一次世界大戰期間,政治宣傳畫風靡歐洲各國,俄羅斯也不例外。以馬雅可夫斯基為代表的先鋒派藝術家利用各種新的藝術形式來宣揚革命、鼓舞士氣,各種宣傳海報紛紛出現。李西斯基曾熱情洋溢地說:「把那些傳統的舊書拋掉!讓我們用數以百計、色彩濃烈的海報來裝飾街道。」十月革命之後,為保衛新政權,鼓舞全體勞動者與剝削階級作鬥爭,蘇維埃政府全力支持俄國先鋒派藝術家為革命創作。同時,俄國內戰時期的宣傳畫主要針對的受眾是占俄國人口比例六分之五的農民,而當時文盲比例更是占全國總人口的90%,所以圖像傳播成為進行共產主義教育的最重要的方式,正如列寧的妻子克魯普斯卡婭所說的:「農民就像全體工人一樣,主要是用形象而非抽象公式思考。視覺圖像對農民將永遠具有重要作用,即使他們達到高度的文化水準也是這樣。」 其實,列寧早在1902年所著的《怎麼辦?》中就提到過:「工人本來也不可能有社會主義的意識,這種意識只能從外在來灌輸。」

因此,列寧在1918年4月頒佈「關於共和國紀念碑的法令」後,便為共產主義的宣傳工作投入大量資源和人力,而比起舉行講座、散發小冊子、樹立紀念碑等宣傳模式,政治宣傳畫更具有重要的地位。即使在兵荒馬亂、資源缺乏、交通和印刷技術陷入癱瘓的內戰期間,也有多家出版社致力於蘇維埃政治宣傳畫的出版工作,其中包括蘇維埃文化出版部門(Litizdat)、國家出版中心(Gosizdat)、還有俄羅斯電訊社(羅斯塔)等。第一幅蘇維埃政權的宣傳畫於1918年8月出現在彼得格勒的大街上。從此,在俄羅斯先鋒派藝術家們的共同努力下,全國充滿戰鬥語言和革命圖像,僅在內戰期間就創作出版三千多幅政治宣傳畫,而宣傳畫的總發行量達37.5萬之多。美國記者阿爾波斯.威廉斯於1923年寫道:「到訪俄國的人被大量的宣傳畫所吸引——工廠和營房的牆上、火車上、電線杆上——到處都是。」政治宣傳畫的研究者維多利亞.邦內爾也曾說過:「自1789年法國大革命之後,還沒有哪個國家像蘇俄的政治教育具有如此規模。」

新聞變成圖像,念經變成口號

本書共收錄62幅內戰期間的政治宣傳畫。儘管從理論上說,可以按照宣傳畫的作者、發表日期、宣傳內容等方面進行分門別類,但事實上,部分海報的作者資訊不詳,無從考證。除為數不多的署名作者以外,其他宣傳畫的作者也是前人根據其畫風推測出的。至於具體的發表日期,在那個動蕩不安的年代,蘇維埃政權尚未鞏固,未能詳盡記載,所以只能根據海報內容或「羅斯塔之窗」的編號得出年份而已,事實上,不少「羅斯塔之窗」作品連編號也沒有。再者,如果按照宣傳內容進行劃分,固然可以分成第三國際、掃盲運動、俄波戰爭、伏爾加大饑荒等類型,但有相當一部分海報,如《世界帝國主義的滅亡》、《逃兵給誰帶來了好處?》、《世界革命的前夕》僅反應大的情況,並沒有針對單一事件。另外,由於革命期間各種宣傳主題過於繁瑣多樣,所以對宣傳畫進行細部分類存在困難。

實際上,在俄國內戰期間動蕩不安的局勢下,政治宣傳畫的創作與發表往往具有相當的即時性和緊急性。譬如,為促使藝術家們加快創作,Litizdaz的總監波隆斯基經常這樣說:「整個歐洲都在看著我們,這張海報必須在一個鐘頭內完成!」著名的宣傳畫《你加入紅軍了嗎?》便是在革命軍事委員會於1920年徵募新兵時,摩爾在一夜之內完成的。一如內戰時期的許多宣傳畫一樣,摩爾在《你加入紅軍了嗎?》只用了紅、黑兩種顏色,因為對於這種緊急的情形,每多增加一種顏色,就意味著消耗更多的時間。至於俄羅斯電訊局出版的「羅斯塔之窗」,其作用等同於報紙,裡面的詩畫內容必須緊密配合當時的戰鬥形勢。所以每當接到來自前方的電報,藝術家們就要迅速做出反應,在40到60分鐘之間就將新聞繪製成連環畫式的宣傳畫,並將其張貼在商店的櫥窗上、街道的牆上、醒目的柱子上等位置。馬雅可夫斯基曾說:「除了電報和機關槍的速度,別的不能和它相比。」

新生的蘇維埃政權尚未壯大,宣傳畫藝術家們卻是在它最危險的時刻,堅定不移地與布爾什維克人站在一起,用智慧和心血凝聚成戰鬥的藝術,喚醒群眾革命的意識,鼓舞革命的戰鬥精神,在艱苦的工作環境中為一億五千萬人民服務。馬雅可夫斯基──俄國未來主義藝術家、著名左翼詩人──在藝術上拋棄傳統的現實主義手法,在政治上則與布爾什維克同生死、共存亡。他在著名的長篇詩作《列寧》中描寫了群眾對列寧的深厚感情。1919年10月,馬雅可夫斯基加入俄羅斯電訊局,與契連姆內赫、馬柳京共同成為該組織的核心成員,在沒有取暖設備的工作室裡,以閃電般的速度前後創作完成約500幅作品,「羅斯塔之窗」中有百分之九十的文字即出自馬雅可夫斯基一人之手。馬雅可夫斯基於1927年回憶道:「『羅斯塔之窗』的出現,意味著一個藝術家團隊靠雙手為全國1.5億人民服務,意味著在一瞬間,新聞變成了圖像,法令變成了對句……意味著看到海報的紅軍士兵在衝向戰場時,嘴裡默念的不是經文,而是口號。」

革命畫家的革命意志

本書中,摩爾和德尼的作品數量過半。他們對於宣傳畫的創作激情毫不亞於布爾什維克者的革命熱情,在整個內戰期間各自的作品數量有五十多幅,雖風格各異,卻立場鮮明。大體上說,摩爾的宣傳畫以歌頌英雄為主,而德尼的宣傳畫大多都是諷刺敵人的繪畫。雖然他們並非共產黨員出身,但在十月革命之後,就從未背叛過布爾什維克,摩爾甚至不惜生命危險為自己的作品署名,不像其他藝術家和知識份子因擔心新的政權不會持久,為自保起見,大多不願公開自己的名字。1919年夏,當鄧尼金攻入圖拉,願意跟隨波隆斯基為黨效勞的藝術家突然減少,唯有摩爾忍受著疲倦、饑餓與寒冷,在完成一張又一張的海報上署名「MOOP」,儘管他深知一旦鄧尼金奪取莫斯科,自己將注定遭受絞刑。同樣地,德尼的革命事業始於1919年的喀山,布爾什維克在與高爾察克政府進行嚴酷鬥爭之時;有一次他在喀山的宣傳列車上做裝扮佈置工作,巧遇左翼詩人別得依內,他們共同的政治理想使他們在內戰期間有過多次合作。

用畫筆戰鬥的英雄遠不止摩爾和德尼,從阿波西特、弗裡德曼、列文到柯契爾金等,無一不是為無產者服務的傑出藝術家。他們一方面繼承了俄羅斯民間版畫和聖像畫的傳統,同時深受1905年革命期間的諷刺藝術的影響。在此基礎上,他們發揮個人的創造力,運用無產階級特有的圖像和色彩,為布爾什維克吹響革命的號角。譬如,《沙俄時代的舊軍隊與工農紅軍的對比圖》、《蘇維埃的蘿蔔》、《文盲的生活與識字者的生活》及幾乎所有的「羅斯塔之窗」,無不是繼承了俄羅斯民間版畫的風格,使用幾張構圖簡潔的圖畫配以說明性文字,其中《蘇維埃的蘿蔔》裡的情節還是根據俄羅斯民間故事改編而來的。至於政治宣傳畫在色彩的選擇上,代表工人階級的鮮紅色在俄國傳統的聖像畫中具有「神聖」之意,而代表地主資本家的黑色在聖像裡則象徵惡魔。另外,《兒童週──孩子是公社之花》中的母親形象也是借鑒了在歐洲廣為流傳的聖母瑪利亞的畫像。所以內戰期間的宣傳畫不僅忠於布爾什維克的無產階級藝術,也很符合勞苦大眾本身具有的審美情趣。

堅持群眾的語言

值得一提的是,有不少宣傳畫的圖像下方配有密密麻麻的詩文,而這些詩文均由俄國的左翼作家用非常口語化的方式寫成,甚至不排除土話和粗話的應用。如果只是按照字面意思翻譯,對於今天的讀者而言,難免一頭霧水。因此,筆者在撰文時盡可能地將其譯成現代漢語。例如,在《沙皇的小鳥》中卡薩特金所寫的詩歌裡,「你們這些殘殺同胞的兇手得到多少金銀財寶?」如果直譯,應該是「你們這些該隱,收了幾個銀幣?」(該隱是《舊約》中的殺害兄弟者)而「你們整天白吃白喝,現在就要進入墳墓了」如直譯的話,就成了「小鳥白白地弄髒莢樹叢,很快在他們的墳墓上要打進白楊樁子。」(「弄髒莢樹叢」指排便) 這些土話在革命詩歌中的運用,一方面說明了宣傳畫受眾群體的文化程度,另一方面也說明了信仰東正教在俄國民眾間的普及。

蘇維埃俄國自1918年掀起的宣傳畫創作熱潮使得各地的街道不再寂寞,但對於擁有1.5億人口的大國,這些宣傳畫也不免眾說紛紜,甚至在群眾中引起爭議或笑話。譬如,很多群眾就無法理解象徵手法在宣傳畫裡的運用。一位原紅軍士兵在看到象徵主義作品《世界帝國主義的滅亡》後,做出這樣的評價:「如果外國人看到這幅畫,會以為圖中描述的是俄國的無政府狀態。」而當摩爾的諷刺畫《一個真實的天國世界》張貼在公共場所時,有圍觀的群眾居然對著它禱告起來,完全沒有領會畫裡的諷刺意涵。彼得格勒的「羅斯塔」海報畫家列別傑夫的抽象派作品更是受到強烈批評,因為勞苦大眾根本無法理解畫作想要表達的內涵。

得尼的作品因通俗易懂,在勞苦大眾間廣受歡迎。誠然,他犀利的諷刺畫筆足將敵人徹底擊倒,但在俄羅斯解密文獻已經公開的今天,讀者很容易就能發現德尼的宣傳畫中存在與歷史事實不符之處。譬如,在宣傳畫《立憲會議》中,切爾諾夫挽著的白軍將領和《鄧尼金的匪幫》中的白軍將領的形象幾乎一模一樣,使人誤以為前者就是鄧尼金。儘管在德尼的作品中,凡爾賽三巨頭的各懷鬼胎、以及鄧尼金政府的黑幫做派是屬實的,但《弗蘭格爾的宣言》所強調的「一切權利歸地主,鞭打工人和農民」,卻恰恰與弗蘭格爾真正實施的政策完全相反。事實上,弗蘭格爾於1920年在南俄羅斯建立軍事獨裁後,及時吸取鄧尼金的教訓,開始實施「右翼之手的左翼政策」。為了與布爾什維克爭取貧農階級的支持,弗蘭格爾認可他們在1917年獲得的土地,導致許多地主和富農的背離。

內戰期間形成的政治宣傳畫熱潮,隨著社會主義和平建設的到來而漸漸轉化。列寧在實施新經濟政策後,群眾對商業宣傳畫、電影宣傳畫的關注程度遠遠超越了政治宣傳畫。各式各樣的商店也重新開張了,店家們對廣告宣傳畫更熱中也顯然大於政治宣傳畫。至於在列寧時代紅極一時的先鋒派藝術家們,本來在不成熟的俄國藝術市場中地位就不高,只不過在內戰期間與蘇維埃政權唇齒相依,所以內戰一結束歷史任務也告一段落。隨著列寧時代的結束,內戰期間為蘇維埃政權服務的幾個重要出版社也都轉變歷史舞台,摩爾、德尼、契連木內赫、阿波西特等藝術家們也改變了任務。總之,在蘇聯進入和平建設時期後,政治宣傳畫的品質和數量都不如過去。到了史達林時期,社會主義現實主義藝術派別更與先鋒派作品分道揚鑣,政治宣傳畫的創作和發行也受到中央政府的統籌與監督,宣傳藝術也因此呈現出另一番風貌。儘管如此,革命宣傳畫的美學形式和內涵,經過歷史的洗禮,仍然深化於蘇聯建設時期的各種宣傳畫,並在無產階級世界革命中不斷地自我複製,走向全人類,也在人類歷史上留下清晰的足跡。

以國際視角看待俄國革命

關於1918-1922年俄國政治宣傳畫的意義與價值,本文已做深入探究。然而,俄國革命爆發的原因是錯綜複雜的,單單透過蘇聯政府發行的宣傳畫,讀者始終無法俯瞰全局。因此,本書添加了一個章節「俄國革命與國際畫刊」,收錄了上個世紀初法國和日本媒體對俄國革命的圖文報導,再現了俄國在20世紀初所經歷的動盪與變革歲月,其內容涉及1905年革命、二月革命、西伯利亞干涉、以及國內戰爭。作為革命宣傳畫的補充,此章用真實的影像資料激發讀者回歸當時的歷史語境,並且從國際視角出發,領略俄國革命的全貌,從而認識俄國無產階級革命的成功是歷史發展的自然規律──它是由當時的國際形勢與國內矛盾共同促成的。