莫斯科的一個晚上

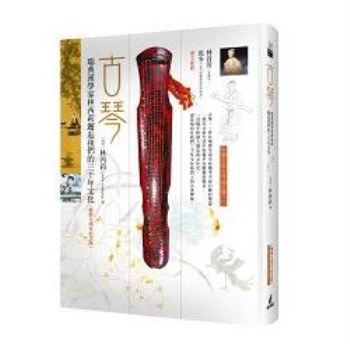

當初我並非一開始就認定在中國要學的是古琴。因為自己曾經學過魯特琴,所以本來打算學習琵琶。琵琶的樣式使人聯想到文藝復興時的魯特琴。而且,在藝術畫冊上看到的中國八世紀以來的浮雕和壁畫也讓我對此樂器滿懷嚮往之情。繪畫上總有些體態優美、髮髻高聳的女人在彈一種看似魯特琴的樂器,整個畫面相當動人。雖然我對該樂器的音色一無所知,但心裡想,中國式的魯特琴應該不錯吧?可是,這一誤解在我啟程前往中國的路上就消除了。

我從當時斯德哥爾摩音樂歷史博物館的館長恩舍墨爾那裡得到了一封信,介紹我去見在莫斯科的一位俄國音樂教授。一九六一年隆冬的一月我不期而至,出現在這位教授的寓所。他以讓人難忘的方式接待了我。對於多年深受俄國文化薰陶的我來說,這次會面彷彿一腳踏入了十九世紀,時空錯置。

破舊的房子、狹窄的樓梯以及更加狹窄逼人的過道,通向他的工作室。放眼盡是巨大的書架,一公尺多高的書堆。到處擺著樂器 ── 古鋼琴、三角鋼琴,最裡面靠窗的角落有兩張大黑木桌子。桌上堆滿了稿件、不計其數的雜誌、打開的書、菸灰缸和磨損的筆頭。昏暗的燈泡下瀰漫著灰塵、紙張、菸草、煤炭以及俄國甜茶的氣味。

艾倫德教授是恩舍墨爾的老朋友,他以俄國知識份子對待朋友的熱情和愛心接待了我。我們花了很長時間談論我隨身帶來的魯特琴和各種中國絃樂器,他為我一一翻看相關文字資料── 兩人用德語交談,他堅決反對我學琵琶。「一個簡單樂器,也還算得上漂亮。」他說。但是,對於學過魯特琴的我唯一的選擇非古琴莫屬。古琴和歐洲文藝復興時的魯特琴一樣,都是用來反思和感受心靈的樂器。

天晚了,我須回去下榻的大都市飯店。他送我。突然下起雪來,二人走在安靜雪白的大街上。雪花大片大片地飄落,落在頭頂上肩膀上。那麼靜。彷彿所有的聲音都被埋在雪下消失不見,如此清潔不真實的靜。走到通往飯店那條路時他做了個手勢,我們拐進一個小小的公園,公園裡一座男子靜坐著的雕塑,也被雪覆蓋著。「普希金,」他說,聲音很嚴肅,然後笑了,能讓雪融化的那種笑。「俄國最偉大的詩人」他脫下頭上那頂大皮帽。灰色蓬亂的頭髮,冰冷的額頭。他就這樣站在雪地裡,背誦了一長串詩句。一句俄語都不懂的我,從他朗誦的感情裡,卻似乎聽懂了。兩人自此分手道別,從此再沒有見面。

在穿越西伯利亞的鐵路線上我有足夠的時間思考。這一路旅行用了一星期多,抵達北京時,我已經知道自己要學的是古琴了。

在當時的中國,一般人是不能和某個單位直接聯繫的,更別說登門造訪諮詢了,各種不勝其繁的官僚程序更是沒完沒了。多虧我對這些全然一無所知。我從俄國新朋友那裡拿到一個民族音樂學院的地址──一九四九年以後古琴被歸為民族樂器,他曾和該學院有過接觸,因此建議我去。無知的我就這麼興高采烈地去了。

按著地址找到了遠郊外一排新建的水泥房。接待我的人一開始似乎顯得有些驚慌失措。那時候外國人相當少見,不錯,甚至幾乎是讓人感到危險的,應當敬而遠之。不過學院裡有位先生很友善,我努力用各種方式向他解釋來意。真不容易。還好,透過幾個彼此都懂的德文詞語,最後還是弄清楚了。彈古琴,我學。

他安安靜靜、彬彬有禮地接待我,並說會儘量協助。他說這個學院只研究純粹的民族音樂,但還有其他地方可以看看,答應會儘快與我聯繫。

很久之後我才明白,眼前這位先生正是我後來的老師王迪的丈夫。他幫了我很大的忙。沒有他,我怎麼可能認識我的老師和北京古琴研究會?

北京一九六一

在我一九六一年一月初次拜訪時,北京仍是一個灰暗沉悶得無法形容的城市,比我在歐洲見過的最貧窮的城市還要封閉、衰老。從十五世紀就留下來的高高的城牆仍在,牆內是低矮的灰色平房,按照兩千多年前的樣式修建,四周是圍牆,從外面什麼都看不見。院牆之間是窄巷,給過路人和手推車通行。

夜裡在社區的街道上,你得在黑暗中摸索,小心翼翼地就著從油漆斑駁的紅門裡或高高的屋頂下小小的窗口中漏出的昏暗的燈光行走。你可以聽見有人說話卻見不到人。然而中國那時何止是黑暗,它簡直是處於徹底的癱瘓狀態。一九五八的「大躍進」 ── 企圖發動一切力量一次性地喚醒國家工業並解決生存問題的運動 ── 剛剛失敗以終。不切實際的規畫,誇張失實的收成報告,錯誤俯拾即是,遍布各個領域、各個範圍。國家一蹶不振,一切物資都按定額分配,商店裡空空如也,人民飢腸轆轆。饑饉所覆蓋的範圍之廣,當時外部很難得知。根據中國官方今天的統計,一九六○年的人口減少了一千萬。國外學者專家則聲稱,實際數字恐怕比官方報告的要高出好幾倍。

想弄明白我當時所處的狀況有多艱難,至今回想起來仍讓我驚訝不已。我自然是看見了我大學和音樂學院(我在那兒學中國古典音樂史)的同窗浮腫的關節。可他們正常時又是什麼樣子的?初來乍到的我卻一無所知。我自然也疑惑過為什麼大家都圍著食堂外的熱水管,餓狠狠地喝著洗碗水。但是,這些只不過是一個陌生國度裡的生活瑣事,對此我尚未形成判斷力。

直到我自己也開始脫髮我才意識到問題的嚴重。一撮一撮的頭髮掉下來,僅剩下光光的頭皮。難道我也會禿頂嗎,像那些拖著雙裹腳走來走去的老太太那樣?

「蛋白質嚴重不足。」一位醫生說。他讓我每周兩次到協和醫院注射蛋白質,這是使蛋白質嚴重不足者在短時間內迅速補充大量蛋白質的辦法。

這時我才意識到中國仍是一個不折不扣的階級社會,儘管它有那麼多的共產主義的原則。在那些貴賓接待處舒適的沙發上,在那開滿杜鵑和山茶的花壇之間坐著新中國的領導,等候接受他們的蛋白質注射。很顯然他們跟我一樣對於蛋白質的突然缺乏很不適應。

六○年代與它之前的年代的一大差別就是在分配上更加平均,但對於那些優越的行政階層來說是有後門可通的,尤其是黨內的高級幹部。他們有額外分配的肉和食用油,可以在有特權的人才能出入的商店裡購物。每年春天第一批新茶進貨到東華門附近的專賣店時,那裡就停滿了高級轎車,帶著白手套的司機在裡面為他們的主人採買。不過對於大學裡的學生來說卻別無選擇。他們到指定的地點用餐,要麼一日三餐都在操場的露天食堂,要麼就在空蕩蕩、桌椅全無的大廳裡吃。飯從大勺子裡直接按量舀到學生自備的搪瓷碗中。飯裡到底有些什麼,我開始的時候也不甚了了,因為我們外國遊學生通常會被人趕到另一個餐廳吃飯,一直到後來我才理解,那原來是對外籍生的優惠。

那些沒有自帶小凳的學生大都邊走邊吃,在郵局、煤炭堆、公布欄、理髮店和可以買到筆記本和其他簡單用品的小賣部之間走來走去。

北京大學是一個封閉的世界,有著供近萬名學生和教職工及家屬居住的宿舍,都是按照傳統的中國樣式修建的,灰色的高牆環繞,紅紅的大門,進出一律需要登記。

校園裡有圖書館,各個院系和大量灰色而原始的營房式建築,是一九五三年大學從市區搬來在擴占了整個區域以後修建的。我第一年住在一進南門靠右手邊的二十七樓三三二室。

但在校區的北邊則有著,至今還在,二○年代修造的精巧美麗的院系建築。當時美國哈佛大學在明代著名的花園中成立了私立的英文教學的燕京大學,古典式的設計彷彿是道家夢想中的世外桃源。這裡有一座高高地砌著怪石和絲柏樹的假山,曲折的小溪潺潺流入開著睡蓮的湖中,屋瓦向上微彎的涼亭,駝峰一般的拱橋,濃密的竹林 ──其間住著那位聞名中外的哲學家馮友蘭,還有一個模樣像經塔的水塔。在這部分校區裡的學生和教師的宿舍就像古典的寺廟建築或中國式優雅的別墅,與南區兵團式的粗糙建築形成鮮明對比。

當時的大學外面四周都是鄉村,到處看得到村舍:菜園、乾草堆、臭氣熏天的糞坑。從市內乘坐那搖搖晃晃冒著濃濃煤煙的公車要一個多小時才能到。

如今,那裡卻已興起了中國的矽谷,上百家擁有國際市場上最先進電子產品的商店擠滿了兩邊街道,在熱鬧繁華的餐館和書局裡全都是密密麻麻衣著入時、打著手機的學生。但在六○年代初,景象可大大不同,南門外海淀村的街道兩邊商家無不關門閉戶。學生宿舍裡則是未經油漆的水泥地和牆壁,還有吱吱呀呀的鋼絲麻墊床。每天早晚各有一小時的暖氣。我們外國人兩人一房,中國學生則八人一房分住上下鋪。儘管如此,他們說他們自己已經算是得天獨厚的了。「有自己的床而且不用和家裡的其他成員睡在一起!」「我們可以關上門!」「我們得到的是免費教

育!」

教室裡完全沒有暖氣,嘴裡哈出來的是一陣陣白白的寒煙。我們全副武裝穿著冬衣,儘量蜷縮著腿。此外,就全靠帽子、手套和結實的棉毛褲了。

當初我並非一開始就認定在中國要學的是古琴。因為自己曾經學過魯特琴,所以本來打算學習琵琶。琵琶的樣式使人聯想到文藝復興時的魯特琴。而且,在藝術畫冊上看到的中國八世紀以來的浮雕和壁畫也讓我對此樂器滿懷嚮往之情。繪畫上總有些體態優美、髮髻高聳的女人在彈一種看似魯特琴的樂器,整個畫面相當動人。雖然我對該樂器的音色一無所知,但心裡想,中國式的魯特琴應該不錯吧?可是,這一誤解在我啟程前往中國的路上就消除了。

我從當時斯德哥爾摩音樂歷史博物館的館長恩舍墨爾那裡得到了一封信,介紹我去見在莫斯科的一位俄國音樂教授。一九六一年隆冬的一月我不期而至,出現在這位教授的寓所。他以讓人難忘的方式接待了我。對於多年深受俄國文化薰陶的我來說,這次會面彷彿一腳踏入了十九世紀,時空錯置。

破舊的房子、狹窄的樓梯以及更加狹窄逼人的過道,通向他的工作室。放眼盡是巨大的書架,一公尺多高的書堆。到處擺著樂器 ── 古鋼琴、三角鋼琴,最裡面靠窗的角落有兩張大黑木桌子。桌上堆滿了稿件、不計其數的雜誌、打開的書、菸灰缸和磨損的筆頭。昏暗的燈泡下瀰漫著灰塵、紙張、菸草、煤炭以及俄國甜茶的氣味。

艾倫德教授是恩舍墨爾的老朋友,他以俄國知識份子對待朋友的熱情和愛心接待了我。我們花了很長時間談論我隨身帶來的魯特琴和各種中國絃樂器,他為我一一翻看相關文字資料── 兩人用德語交談,他堅決反對我學琵琶。「一個簡單樂器,也還算得上漂亮。」他說。但是,對於學過魯特琴的我唯一的選擇非古琴莫屬。古琴和歐洲文藝復興時的魯特琴一樣,都是用來反思和感受心靈的樂器。

天晚了,我須回去下榻的大都市飯店。他送我。突然下起雪來,二人走在安靜雪白的大街上。雪花大片大片地飄落,落在頭頂上肩膀上。那麼靜。彷彿所有的聲音都被埋在雪下消失不見,如此清潔不真實的靜。走到通往飯店那條路時他做了個手勢,我們拐進一個小小的公園,公園裡一座男子靜坐著的雕塑,也被雪覆蓋著。「普希金,」他說,聲音很嚴肅,然後笑了,能讓雪融化的那種笑。「俄國最偉大的詩人」他脫下頭上那頂大皮帽。灰色蓬亂的頭髮,冰冷的額頭。他就這樣站在雪地裡,背誦了一長串詩句。一句俄語都不懂的我,從他朗誦的感情裡,卻似乎聽懂了。兩人自此分手道別,從此再沒有見面。

在穿越西伯利亞的鐵路線上我有足夠的時間思考。這一路旅行用了一星期多,抵達北京時,我已經知道自己要學的是古琴了。

在當時的中國,一般人是不能和某個單位直接聯繫的,更別說登門造訪諮詢了,各種不勝其繁的官僚程序更是沒完沒了。多虧我對這些全然一無所知。我從俄國新朋友那裡拿到一個民族音樂學院的地址──一九四九年以後古琴被歸為民族樂器,他曾和該學院有過接觸,因此建議我去。無知的我就這麼興高采烈地去了。

按著地址找到了遠郊外一排新建的水泥房。接待我的人一開始似乎顯得有些驚慌失措。那時候外國人相當少見,不錯,甚至幾乎是讓人感到危險的,應當敬而遠之。不過學院裡有位先生很友善,我努力用各種方式向他解釋來意。真不容易。還好,透過幾個彼此都懂的德文詞語,最後還是弄清楚了。彈古琴,我學。

他安安靜靜、彬彬有禮地接待我,並說會儘量協助。他說這個學院只研究純粹的民族音樂,但還有其他地方可以看看,答應會儘快與我聯繫。

很久之後我才明白,眼前這位先生正是我後來的老師王迪的丈夫。他幫了我很大的忙。沒有他,我怎麼可能認識我的老師和北京古琴研究會?

北京一九六一

在我一九六一年一月初次拜訪時,北京仍是一個灰暗沉悶得無法形容的城市,比我在歐洲見過的最貧窮的城市還要封閉、衰老。從十五世紀就留下來的高高的城牆仍在,牆內是低矮的灰色平房,按照兩千多年前的樣式修建,四周是圍牆,從外面什麼都看不見。院牆之間是窄巷,給過路人和手推車通行。

夜裡在社區的街道上,你得在黑暗中摸索,小心翼翼地就著從油漆斑駁的紅門裡或高高的屋頂下小小的窗口中漏出的昏暗的燈光行走。你可以聽見有人說話卻見不到人。然而中國那時何止是黑暗,它簡直是處於徹底的癱瘓狀態。一九五八的「大躍進」 ── 企圖發動一切力量一次性地喚醒國家工業並解決生存問題的運動 ── 剛剛失敗以終。不切實際的規畫,誇張失實的收成報告,錯誤俯拾即是,遍布各個領域、各個範圍。國家一蹶不振,一切物資都按定額分配,商店裡空空如也,人民飢腸轆轆。饑饉所覆蓋的範圍之廣,當時外部很難得知。根據中國官方今天的統計,一九六○年的人口減少了一千萬。國外學者專家則聲稱,實際數字恐怕比官方報告的要高出好幾倍。

想弄明白我當時所處的狀況有多艱難,至今回想起來仍讓我驚訝不已。我自然是看見了我大學和音樂學院(我在那兒學中國古典音樂史)的同窗浮腫的關節。可他們正常時又是什麼樣子的?初來乍到的我卻一無所知。我自然也疑惑過為什麼大家都圍著食堂外的熱水管,餓狠狠地喝著洗碗水。但是,這些只不過是一個陌生國度裡的生活瑣事,對此我尚未形成判斷力。

直到我自己也開始脫髮我才意識到問題的嚴重。一撮一撮的頭髮掉下來,僅剩下光光的頭皮。難道我也會禿頂嗎,像那些拖著雙裹腳走來走去的老太太那樣?

「蛋白質嚴重不足。」一位醫生說。他讓我每周兩次到協和醫院注射蛋白質,這是使蛋白質嚴重不足者在短時間內迅速補充大量蛋白質的辦法。

這時我才意識到中國仍是一個不折不扣的階級社會,儘管它有那麼多的共產主義的原則。在那些貴賓接待處舒適的沙發上,在那開滿杜鵑和山茶的花壇之間坐著新中國的領導,等候接受他們的蛋白質注射。很顯然他們跟我一樣對於蛋白質的突然缺乏很不適應。

六○年代與它之前的年代的一大差別就是在分配上更加平均,但對於那些優越的行政階層來說是有後門可通的,尤其是黨內的高級幹部。他們有額外分配的肉和食用油,可以在有特權的人才能出入的商店裡購物。每年春天第一批新茶進貨到東華門附近的專賣店時,那裡就停滿了高級轎車,帶著白手套的司機在裡面為他們的主人採買。不過對於大學裡的學生來說卻別無選擇。他們到指定的地點用餐,要麼一日三餐都在操場的露天食堂,要麼就在空蕩蕩、桌椅全無的大廳裡吃。飯從大勺子裡直接按量舀到學生自備的搪瓷碗中。飯裡到底有些什麼,我開始的時候也不甚了了,因為我們外國遊學生通常會被人趕到另一個餐廳吃飯,一直到後來我才理解,那原來是對外籍生的優惠。

那些沒有自帶小凳的學生大都邊走邊吃,在郵局、煤炭堆、公布欄、理髮店和可以買到筆記本和其他簡單用品的小賣部之間走來走去。

北京大學是一個封閉的世界,有著供近萬名學生和教職工及家屬居住的宿舍,都是按照傳統的中國樣式修建的,灰色的高牆環繞,紅紅的大門,進出一律需要登記。

校園裡有圖書館,各個院系和大量灰色而原始的營房式建築,是一九五三年大學從市區搬來在擴占了整個區域以後修建的。我第一年住在一進南門靠右手邊的二十七樓三三二室。

但在校區的北邊則有著,至今還在,二○年代修造的精巧美麗的院系建築。當時美國哈佛大學在明代著名的花園中成立了私立的英文教學的燕京大學,古典式的設計彷彿是道家夢想中的世外桃源。這裡有一座高高地砌著怪石和絲柏樹的假山,曲折的小溪潺潺流入開著睡蓮的湖中,屋瓦向上微彎的涼亭,駝峰一般的拱橋,濃密的竹林 ──其間住著那位聞名中外的哲學家馮友蘭,還有一個模樣像經塔的水塔。在這部分校區裡的學生和教師的宿舍就像古典的寺廟建築或中國式優雅的別墅,與南區兵團式的粗糙建築形成鮮明對比。

當時的大學外面四周都是鄉村,到處看得到村舍:菜園、乾草堆、臭氣熏天的糞坑。從市內乘坐那搖搖晃晃冒著濃濃煤煙的公車要一個多小時才能到。

如今,那裡卻已興起了中國的矽谷,上百家擁有國際市場上最先進電子產品的商店擠滿了兩邊街道,在熱鬧繁華的餐館和書局裡全都是密密麻麻衣著入時、打著手機的學生。但在六○年代初,景象可大大不同,南門外海淀村的街道兩邊商家無不關門閉戶。學生宿舍裡則是未經油漆的水泥地和牆壁,還有吱吱呀呀的鋼絲麻墊床。每天早晚各有一小時的暖氣。我們外國人兩人一房,中國學生則八人一房分住上下鋪。儘管如此,他們說他們自己已經算是得天獨厚的了。「有自己的床而且不用和家裡的其他成員睡在一起!」「我們可以關上門!」「我們得到的是免費教

育!」

教室裡完全沒有暖氣,嘴裡哈出來的是一陣陣白白的寒煙。我們全副武裝穿著冬衣,儘量蜷縮著腿。此外,就全靠帽子、手套和結實的棉毛褲了。