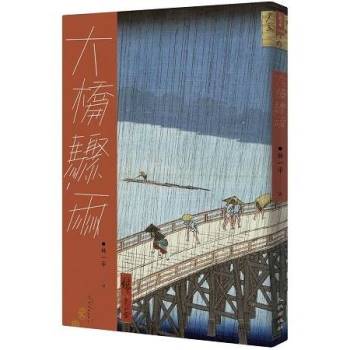

大橋驟雨

十幾年前,我習慣走路上下班,單趟路程約5公里。我常常以墊板夾住紙張,一邊走路,一邊寫文章。台灣的仲夏常有驟雨,某日早上我走路改寫論文時,忽然下起雨來。我並未帶雨具,猶豫一下,決定在雨中繼續修改論文。凝神專注時,不覺得有下雨的罣礙,只看到落在墊板上的雨珠,似乎靜止不動,反而感到解放。這種感覺,似曾相識。走進辦公室後,才想起這是波蘭女詩人辛波絲卡(Wisława Szymborska; 1923-2012)一首詩的境界。她的詩敘述浮世繪畫家歌川廣重(Utagawa Hiroshige;1797-1858)的畫作《大橋驟雨》。辛波絲卡望著這幅畫,感受到水的濺灑聲,彷彿自己也身在畫中,在現實凝結為永恆之下,和畫中的人物一般參與無終點的賽跑。我在雨中專注改寫論文,感受到類似境界,彷彿時間已被凍結。

浮世繪畫家歌川廣重企圖以畫筆攔截時間,將之表達於其版畫《大橋驟雨》。辛波絲卡在她的詩《橋上的人們》(People on the Bridge)聲稱歌川廣重是一名侮辱時間的叛徒,忽視了時間的法則。她認為這位浮世繪畫家受制於時間,卻不肯承認,讓「時間失足倒下」。歌川廣重的《大橋驟雨》捕捉東京夏天的傾盆大雨,來得急,去得快。俯瞰的角度更生動描述大橋上撐雨傘、穿蓑衣的路人狼狽相。而對岸的安宅 (Ataka no Seki)被傍晚的大雨籠罩著,若隱若現。粗細交錯的前景斜線,製造身歷驟雨的效果。

歌川廣重原名安藤廣重,早期深受葛飾北齋(Katsushika Hokusai;1760-1849)影響。晚年的作品「江戶名勝百景」色彩非常柔美,構圖簡潔有力,對氣氛的營造非常成功,尤其《大橋驟雨》中長橋上的風雨,意境令人陶醉。2015年我訪問歐洲,在荷蘭的阿姆斯特丹機場轉機,看到一幅梵谷博物館(Van Gogh Museum)的廣告,竟然是《大橋驟雨》。原來歌川廣重這幅畫曾被後期印象派大師梵谷(Vincent van Gogh;1853 –1890)臨摹,今日收藏於阿姆斯特丹的梵谷博物館,受到西方世界矚目。廣重善於捕捉大自然的瞬間變化及旅人的突然反應,這幅《大橋驟雨》可說是代表作。梵谷臨摹用色的彩度高了許多,筆觸也較複雜,但少了幾分細緻優雅。梵谷不懂漢字,框外的字是憑記憶信手寫出,成為特殊的梵谷式中文字體。梵谷也崇拜佛教。曾經創作類似和尚的自畫像。他在1888年寫信給朋友,將自己比擬為佛教和尚,「簡單敬拜永恆的佛陀(a simple worshiper of the eternal Buddha) 。」2014年11月21日我到立陶宛參訪維爾紐斯大學(Vilnius University),在其古老的圖書館看到辛波絲卡的簽名詩集,我特別翻到《橋上的人們》,原詩以波蘭文書寫,有英文翻譯,我節錄當中的一段詩句如下:

時間在此停止 (Time has been stopped here),

它的法則不再被諮詢 (Its laws are no longer consulted);

在事件發展的過程,時間已被免除其影響力 (It has been relieved of its influence over the course of events),

它被忽視侮辱 (It has been ignored and insulted)。

辛波絲卡敘說歌川廣重凍結時間,而佛經則常將時間延伸至無限。例如《法華經》提到:「如過去無量無邊不可思議阿僧祗劫」。《大智度論》說明阿僧祇(Asamkhya)這個古天竺計算數字,是十的一百零四次方。阿僧祇劫即指「無數劫」。《妙法蓮華經》:「我成佛已來。復過於此百千萬億那由他阿僧祇劫。自從是來。我常在此娑婆世界說法教化。」我輩凡夫俗子,無法聯結凍結的時間和無限的時間。如果我們有足夠的想像力,時間的凍結,即是永恆,相當於無量無邊不可思議阿僧祗劫,不是嗎?看事情的角度全在一念之間。難怪蘇東坡會說:「蓋將自其變者而觀之,則天地曾不能以一瞬。自其不變者而觀之, 則物與我皆無盡也。」

海倫的珠寶

我小時候有一個夢想,一直以為圓夢的地點在德國柏林,一輩子到不了,於是隨其機緣,不加勉強,未料到柳暗花明又一村,經過45年後,我在俄羅斯的莫斯科圓了這場夢,似乎在冥冥中建水月之道場,圓夢中之佛果。

1960年代的《國語日報》每星期有一版面專門報導地理及歷史故事,當中對希臘古蹟常有描述。我小時候多次閱讀,一直對特洛伊城(Troy)和美女海倫有幻想,主要是受到斯里曼(Heinrich Schliemann; 1822 -1890)的影響,《國語日報》敘述斯里曼的傳奇,就像電影《印第安那瓊斯》(Indiana Jones)讓我著迷。這位早年貧困的德國人經商致富,將其財富投入考古學探險。斯里曼小時候聽他父親提到特洛伊城的故事,說該城已成廢墟,未曾留下存在的證據。斯里曼認為木馬屠城真有其事,和父親辯論,立志要找到特洛伊城。然而他的家境窮困,只好在14歲時到雜貨店當學徒,從此顛沛流離,混跡於江湖,在這段期間他力求上進,以自創的方法,很有系統的學會12種語言。1850年時斯里曼經商致富,於47歲時得償宿願,開始進行尋找特洛伊城的考古學探險。為了到希臘考古學探險,他登廣告徵婚,娶了十七歲的希臘美女索菲亞(Sophia Engastromenos; 1852-1932),協助他處理希臘相關事務。於是一個瘋狂的商人帶著美貌如花的年輕夫人,跑到達達尼爾海峽口四哩處(靠近亞洲那一側),土耳其西北的一個小村莊西薩力克(Hissarlik)。斯里曼堅信這就是特洛伊城的所在地。然而大多數考古學家都不看好他的說法,等著看他亂挖鬧笑話。結果他真的在地平面以下23-33呎挖到了城市遺跡,一切和伊里亞德描述的特洛伊城相符。他並找到金製寶物9千件,稱之為「普利阿莫寶藏」(Priam’s Treasure;普利阿莫是特洛伊國王的名字)。索菲亞穿戴「海倫的珠寶」(The Jewels of Helen)公開亮相。我在7年前畫了穿戴「海倫的珠寶」的索菲亞,依照個人的想像,將其頭飾畫得五彩繽紛。

斯里曼於1874年將整個發現記錄,出版專書《Trojan Antiquities》。1877年6月8日,倫敦的皇家考古學會召開特別會議,授勳給斯里曼夫婦。25歲的索菲亞當場演講,讚美希臘的天空與思想,得到如雷掌聲。斯里曼熱淚盈眶,不敢置信當年登報徵婚會有這麼好的結局。不過糗的是,後人証實斯里曼挖到的並非特洛伊城,而是比特洛伊城早一千年的古蹟。

我9歲時初次聽到「普利阿莫寶藏」,深深著迷,也相當遺憾寶藏在二次世界大戰後就消失於人間。待年紀漸長,記憶褪色,逐漸忘掉童年時期的迷戀。2014年我初次訪問莫斯科,曾到救世主大教堂(Cathedral of Christ the Savior)參觀,而我年幼時夢幻的普利阿莫寶藏保存在教堂對面的普希金博物館,近在咫尺,我卻懵懵懂懂,毫無知覺,擦身而過。2015年初,我訪問柏林,和德國官員聊天,猛然勾起多年前的回憶,詢問這個寶藏的訊息,才得到答案。原來1945年蘇聯紅軍攻陷柏林,偷偷將普利阿莫寶藏帶回蘇聯,保存於普希金博物館,直到1993年才公開承認。德國官員對於寶藏被俄國人巧奪,當然很不甘心,徒呼負負。2015年底我又重返莫斯科,終於親眼目睹「海倫的珠寶」,心情興奮無比,一圓超過40年的考古夢。我畫「海倫珠寶」的頭飾,五彩繽紛。其實這個頭飾是黃金製成,是金黃色的。我拍了多張照片,很仔細的觀看頭飾的設計,直到晚上普希金博物館即將閉館,才依依不捨的離去。斯里曼也和佛教有淵源。他在挖掘特洛伊古城時發現了右旋萬字飾(Swastika Motifs),認為這代表和煦的太陽,而左旋萬字 (Sauvastika)則代表秋天的太陽。1880年他出版《伊利奧斯》(Ilios) 一書,提到:「在佛陀的足跡中,佛教徒認可不少於六十五祥瑞,其中第一種是右旋萬字......第四個是左旋萬字(In the footprints of Buddha the Buddhists recognize no less than sixty-five auspicious signs, the first of them being the Svastika... the fourth is the Sauvastika)。」

莎士比亞的禪語

2016年4月23日是英國文豪莎士比亞(1564-1616)逝世400週年的紀念日。英國表彰他為人類留下的文化瑰寶,舉辦兩場紀念莎士比亞逝世400週年的盛大活動,分別在泰晤士河畔和位於斯特拉特福的莎士比亞劇院上演。我於4月24日飛往倫敦,與這兩場盛會失之交臂。但也在倫敦感受到為莎翁慶賀的氛圍。公務之餘,特別到泰晤士河南岸的莎士比亞環球劇場瞻仰。

該劇場原建於1599 年,1613 年表演《亨利八世》時,劇場在加農砲表演意外下毀於大火,之後重建於1614 年,最後在1644年拆除。今日看到的是在原址重建的劇場。環球劇院是一個公共劇院,莎翁在這個空間中培養了劇本寫作的技術,成為他創作的重心。許多劇本首演的地方是宮廷,但稍做改編後都可以放在環球劇院演出,成為他順應民心的不二法門。在倫敦緬懷莎翁之餘,也和他在萊斯特廣場的雕像合影一番。

2012年我擔任東元獎評審,當年的得獎者是吳興國。他將莎士比亞《暴風雨》改編成京劇演出,闡述個人對於《暴風雨》的興發體會:「這是一齣探討放下、和解、包容的禪劇」。說《暴風雨》是「禪劇」,我很同意。如果細讀莎士比亞的作品,會發覺當中有許多的警句和佛學哲理相通。智慧是佛教的核心,與佛教相關的深奧智慧,往往不是那種可以很容易封裝或闡述的道理。而莎士比亞的作品則往往呈現類似的智慧,今天人們不斷將莎士比亞的台詞從劇本中節錄出來,變成人生的智慧雋語,為人生提供了許多答案。有一句極有禪意的話常被人誤認是莎士比亞所說:「期望是所有心痛的根源。」這句話頗具莎士比亞的風格,但肯定不是他說的話,因為在他那個年代,尚無「心痛」(heartache)這個摩登術語。這句話應該是從佛教第二聖諦中衍生出來的:「慾望是所有痛苦的根源。」莎翁在他的劇本《終成眷屬》中倒是曾經說過:「期望常常落空,尤其是最被看好的期望。」我們必須明白,期望終歸是期望,它很可能落空。例如莎翁寫《理查二世》,對「君權神授」等國家根本的觀念,提出質疑。英俊瀟灑、文采風流的理查二世不是一個好國王,導致臣民離心離德,爆發亨利四世叛變。當理查二世被叛軍包圍,大勢已去時,還認為是自己是上帝任命,具有神聖性的君主。正如佛陀所說,理查二世表現背後的驅動力是渴求貪欲,其過程使他在誘惑下建立了妄想。

《理查二世》呈現出莎士比亞探討的永恆主題之一:當人們失去了依賴的身分,他們如何崩潰?而其崩解又給我們何種啟示?理查二世在劇中無法接受自己的神授遭受挑戰,他說:「喔,上帝,上帝啊!那是我的舌頭,曾對那邊那個得意的人,下了可怕的放逐之令,現在卻要再收回來,用上逢迎諂媚的言語!」 他又說:「現在這個國王該做什麼?必須順從嗎?這個國王會這樣做。他必須被廢掉嗎?」終於,他領悟到,君權未必神授,可被推翻。於是他期望能化為一般人:「我願拿珍珠換一串唸珠;我華麗的宮殿換一方隱地;我明豔的華袍換一襲濟貧者的粗衫;我雕飾的酒杯換一個木盤,我的權杖換一根朝聖者的拐杖;我的臣民換一對聖者的雕像;還有我廣大的王國換一座小小的墳墓;一座很小很小的墳,一座微不足道的墳。」

處於民眾仍然相信「君權神授」的年代,莎士比亞在《理查二世》驚世駭俗的暗示君權並非神授,人應生而平等。如同《阿含經》提到,佛陀自稱「我今亦是人數」,表示佛與眾生本來是平等的,差別在能否滅除煩惱;能滅除煩惱的是佛,反之,是眾生。理查二世被貪欲包圍,如何成佛,如何成神授之君? 《查理二世》中有不少頗具禪意的警句,例如:「什麼都比不上厄運更能磨練人的德性。」佛陀教導,磨練自己的清淨心,處順境不起貪愛,處逆境不起瞋恚,這就是修行。《威尼斯商人》寫著:「一個人做了心安理得的事,就是得到了最大的酬報。」《太上感應篇》云:「夫心起於善,善雖未為,而吉神已隨之。」莎劇台詞最有名的一句話是藉由優柔寡斷的哈姆雷特口中所說的:「To be or not to be, that is the question.」我到達英國的前一天,斯特拉特福舉行遊行、舞蹈和煙火等活動,查爾斯王子加入當天在皇家莎士比亞劇院上演的高潮,在眾演員陸續示範如何念哈姆雷特經典獨白「To be or not to be」時,查爾斯也摩拳擦掌,跳下觀眾席,要求:「我可以說一句嗎?」

「To be or not to be」是頗具禪意的問話。1823年英國出版的《藝術暨文學字典》解釋,哈姆雷特那一句意思是:「我要不要生存下去,真費思量。」然而這句話假如沒有和前後情節配合,並無完整的意思。單獨看哈姆雷特那句話,其實很難看到「生死」的意思,但「不知怎麼辦」含義則很明顯,正符合哈姆雷特猶豫不決的性格。而《哈姆雷特》提示普羅大眾:「無榮無辱便是我們的幸福。」唐代的詩僧拾得禪師寫《終不逐時情》:「般若酒泠泠,飲多人易醒。餘住天台山,凡愚哪見形?常遊深谷洞,終不逐時情。無思亦無慮,無辱也無榮。」正是不流於俗、無寵無憂的自在心境。莎翁也在《亨利八世》諄諄善誘的說:「知足就是我們最好的所有物。」佛經常提梵語「兜率」,意思是「知足」,知足才是最樂,才是真樂。莎翁在他寫完最後一個喜劇《第十二夜》之後,幾乎每一個劇本都拋出真實的問題,卻不揭曉答案,藉此激起觀眾的思考,這正是禪宗「不說破」的原則。莎翁是真正懂禪學的人。

十幾年前,我習慣走路上下班,單趟路程約5公里。我常常以墊板夾住紙張,一邊走路,一邊寫文章。台灣的仲夏常有驟雨,某日早上我走路改寫論文時,忽然下起雨來。我並未帶雨具,猶豫一下,決定在雨中繼續修改論文。凝神專注時,不覺得有下雨的罣礙,只看到落在墊板上的雨珠,似乎靜止不動,反而感到解放。這種感覺,似曾相識。走進辦公室後,才想起這是波蘭女詩人辛波絲卡(Wisława Szymborska; 1923-2012)一首詩的境界。她的詩敘述浮世繪畫家歌川廣重(Utagawa Hiroshige;1797-1858)的畫作《大橋驟雨》。辛波絲卡望著這幅畫,感受到水的濺灑聲,彷彿自己也身在畫中,在現實凝結為永恆之下,和畫中的人物一般參與無終點的賽跑。我在雨中專注改寫論文,感受到類似境界,彷彿時間已被凍結。

浮世繪畫家歌川廣重企圖以畫筆攔截時間,將之表達於其版畫《大橋驟雨》。辛波絲卡在她的詩《橋上的人們》(People on the Bridge)聲稱歌川廣重是一名侮辱時間的叛徒,忽視了時間的法則。她認為這位浮世繪畫家受制於時間,卻不肯承認,讓「時間失足倒下」。歌川廣重的《大橋驟雨》捕捉東京夏天的傾盆大雨,來得急,去得快。俯瞰的角度更生動描述大橋上撐雨傘、穿蓑衣的路人狼狽相。而對岸的安宅 (Ataka no Seki)被傍晚的大雨籠罩著,若隱若現。粗細交錯的前景斜線,製造身歷驟雨的效果。

歌川廣重原名安藤廣重,早期深受葛飾北齋(Katsushika Hokusai;1760-1849)影響。晚年的作品「江戶名勝百景」色彩非常柔美,構圖簡潔有力,對氣氛的營造非常成功,尤其《大橋驟雨》中長橋上的風雨,意境令人陶醉。2015年我訪問歐洲,在荷蘭的阿姆斯特丹機場轉機,看到一幅梵谷博物館(Van Gogh Museum)的廣告,竟然是《大橋驟雨》。原來歌川廣重這幅畫曾被後期印象派大師梵谷(Vincent van Gogh;1853 –1890)臨摹,今日收藏於阿姆斯特丹的梵谷博物館,受到西方世界矚目。廣重善於捕捉大自然的瞬間變化及旅人的突然反應,這幅《大橋驟雨》可說是代表作。梵谷臨摹用色的彩度高了許多,筆觸也較複雜,但少了幾分細緻優雅。梵谷不懂漢字,框外的字是憑記憶信手寫出,成為特殊的梵谷式中文字體。梵谷也崇拜佛教。曾經創作類似和尚的自畫像。他在1888年寫信給朋友,將自己比擬為佛教和尚,「簡單敬拜永恆的佛陀(a simple worshiper of the eternal Buddha) 。」2014年11月21日我到立陶宛參訪維爾紐斯大學(Vilnius University),在其古老的圖書館看到辛波絲卡的簽名詩集,我特別翻到《橋上的人們》,原詩以波蘭文書寫,有英文翻譯,我節錄當中的一段詩句如下:

時間在此停止 (Time has been stopped here),

它的法則不再被諮詢 (Its laws are no longer consulted);

在事件發展的過程,時間已被免除其影響力 (It has been relieved of its influence over the course of events),

它被忽視侮辱 (It has been ignored and insulted)。

辛波絲卡敘說歌川廣重凍結時間,而佛經則常將時間延伸至無限。例如《法華經》提到:「如過去無量無邊不可思議阿僧祗劫」。《大智度論》說明阿僧祇(Asamkhya)這個古天竺計算數字,是十的一百零四次方。阿僧祇劫即指「無數劫」。《妙法蓮華經》:「我成佛已來。復過於此百千萬億那由他阿僧祇劫。自從是來。我常在此娑婆世界說法教化。」我輩凡夫俗子,無法聯結凍結的時間和無限的時間。如果我們有足夠的想像力,時間的凍結,即是永恆,相當於無量無邊不可思議阿僧祗劫,不是嗎?看事情的角度全在一念之間。難怪蘇東坡會說:「蓋將自其變者而觀之,則天地曾不能以一瞬。自其不變者而觀之, 則物與我皆無盡也。」

海倫的珠寶

我小時候有一個夢想,一直以為圓夢的地點在德國柏林,一輩子到不了,於是隨其機緣,不加勉強,未料到柳暗花明又一村,經過45年後,我在俄羅斯的莫斯科圓了這場夢,似乎在冥冥中建水月之道場,圓夢中之佛果。

1960年代的《國語日報》每星期有一版面專門報導地理及歷史故事,當中對希臘古蹟常有描述。我小時候多次閱讀,一直對特洛伊城(Troy)和美女海倫有幻想,主要是受到斯里曼(Heinrich Schliemann; 1822 -1890)的影響,《國語日報》敘述斯里曼的傳奇,就像電影《印第安那瓊斯》(Indiana Jones)讓我著迷。這位早年貧困的德國人經商致富,將其財富投入考古學探險。斯里曼小時候聽他父親提到特洛伊城的故事,說該城已成廢墟,未曾留下存在的證據。斯里曼認為木馬屠城真有其事,和父親辯論,立志要找到特洛伊城。然而他的家境窮困,只好在14歲時到雜貨店當學徒,從此顛沛流離,混跡於江湖,在這段期間他力求上進,以自創的方法,很有系統的學會12種語言。1850年時斯里曼經商致富,於47歲時得償宿願,開始進行尋找特洛伊城的考古學探險。為了到希臘考古學探險,他登廣告徵婚,娶了十七歲的希臘美女索菲亞(Sophia Engastromenos; 1852-1932),協助他處理希臘相關事務。於是一個瘋狂的商人帶著美貌如花的年輕夫人,跑到達達尼爾海峽口四哩處(靠近亞洲那一側),土耳其西北的一個小村莊西薩力克(Hissarlik)。斯里曼堅信這就是特洛伊城的所在地。然而大多數考古學家都不看好他的說法,等著看他亂挖鬧笑話。結果他真的在地平面以下23-33呎挖到了城市遺跡,一切和伊里亞德描述的特洛伊城相符。他並找到金製寶物9千件,稱之為「普利阿莫寶藏」(Priam’s Treasure;普利阿莫是特洛伊國王的名字)。索菲亞穿戴「海倫的珠寶」(The Jewels of Helen)公開亮相。我在7年前畫了穿戴「海倫的珠寶」的索菲亞,依照個人的想像,將其頭飾畫得五彩繽紛。

斯里曼於1874年將整個發現記錄,出版專書《Trojan Antiquities》。1877年6月8日,倫敦的皇家考古學會召開特別會議,授勳給斯里曼夫婦。25歲的索菲亞當場演講,讚美希臘的天空與思想,得到如雷掌聲。斯里曼熱淚盈眶,不敢置信當年登報徵婚會有這麼好的結局。不過糗的是,後人証實斯里曼挖到的並非特洛伊城,而是比特洛伊城早一千年的古蹟。

我9歲時初次聽到「普利阿莫寶藏」,深深著迷,也相當遺憾寶藏在二次世界大戰後就消失於人間。待年紀漸長,記憶褪色,逐漸忘掉童年時期的迷戀。2014年我初次訪問莫斯科,曾到救世主大教堂(Cathedral of Christ the Savior)參觀,而我年幼時夢幻的普利阿莫寶藏保存在教堂對面的普希金博物館,近在咫尺,我卻懵懵懂懂,毫無知覺,擦身而過。2015年初,我訪問柏林,和德國官員聊天,猛然勾起多年前的回憶,詢問這個寶藏的訊息,才得到答案。原來1945年蘇聯紅軍攻陷柏林,偷偷將普利阿莫寶藏帶回蘇聯,保存於普希金博物館,直到1993年才公開承認。德國官員對於寶藏被俄國人巧奪,當然很不甘心,徒呼負負。2015年底我又重返莫斯科,終於親眼目睹「海倫的珠寶」,心情興奮無比,一圓超過40年的考古夢。我畫「海倫珠寶」的頭飾,五彩繽紛。其實這個頭飾是黃金製成,是金黃色的。我拍了多張照片,很仔細的觀看頭飾的設計,直到晚上普希金博物館即將閉館,才依依不捨的離去。斯里曼也和佛教有淵源。他在挖掘特洛伊古城時發現了右旋萬字飾(Swastika Motifs),認為這代表和煦的太陽,而左旋萬字 (Sauvastika)則代表秋天的太陽。1880年他出版《伊利奧斯》(Ilios) 一書,提到:「在佛陀的足跡中,佛教徒認可不少於六十五祥瑞,其中第一種是右旋萬字......第四個是左旋萬字(In the footprints of Buddha the Buddhists recognize no less than sixty-five auspicious signs, the first of them being the Svastika... the fourth is the Sauvastika)。」

莎士比亞的禪語

2016年4月23日是英國文豪莎士比亞(1564-1616)逝世400週年的紀念日。英國表彰他為人類留下的文化瑰寶,舉辦兩場紀念莎士比亞逝世400週年的盛大活動,分別在泰晤士河畔和位於斯特拉特福的莎士比亞劇院上演。我於4月24日飛往倫敦,與這兩場盛會失之交臂。但也在倫敦感受到為莎翁慶賀的氛圍。公務之餘,特別到泰晤士河南岸的莎士比亞環球劇場瞻仰。

該劇場原建於1599 年,1613 年表演《亨利八世》時,劇場在加農砲表演意外下毀於大火,之後重建於1614 年,最後在1644年拆除。今日看到的是在原址重建的劇場。環球劇院是一個公共劇院,莎翁在這個空間中培養了劇本寫作的技術,成為他創作的重心。許多劇本首演的地方是宮廷,但稍做改編後都可以放在環球劇院演出,成為他順應民心的不二法門。在倫敦緬懷莎翁之餘,也和他在萊斯特廣場的雕像合影一番。

2012年我擔任東元獎評審,當年的得獎者是吳興國。他將莎士比亞《暴風雨》改編成京劇演出,闡述個人對於《暴風雨》的興發體會:「這是一齣探討放下、和解、包容的禪劇」。說《暴風雨》是「禪劇」,我很同意。如果細讀莎士比亞的作品,會發覺當中有許多的警句和佛學哲理相通。智慧是佛教的核心,與佛教相關的深奧智慧,往往不是那種可以很容易封裝或闡述的道理。而莎士比亞的作品則往往呈現類似的智慧,今天人們不斷將莎士比亞的台詞從劇本中節錄出來,變成人生的智慧雋語,為人生提供了許多答案。有一句極有禪意的話常被人誤認是莎士比亞所說:「期望是所有心痛的根源。」這句話頗具莎士比亞的風格,但肯定不是他說的話,因為在他那個年代,尚無「心痛」(heartache)這個摩登術語。這句話應該是從佛教第二聖諦中衍生出來的:「慾望是所有痛苦的根源。」莎翁在他的劇本《終成眷屬》中倒是曾經說過:「期望常常落空,尤其是最被看好的期望。」我們必須明白,期望終歸是期望,它很可能落空。例如莎翁寫《理查二世》,對「君權神授」等國家根本的觀念,提出質疑。英俊瀟灑、文采風流的理查二世不是一個好國王,導致臣民離心離德,爆發亨利四世叛變。當理查二世被叛軍包圍,大勢已去時,還認為是自己是上帝任命,具有神聖性的君主。正如佛陀所說,理查二世表現背後的驅動力是渴求貪欲,其過程使他在誘惑下建立了妄想。

《理查二世》呈現出莎士比亞探討的永恆主題之一:當人們失去了依賴的身分,他們如何崩潰?而其崩解又給我們何種啟示?理查二世在劇中無法接受自己的神授遭受挑戰,他說:「喔,上帝,上帝啊!那是我的舌頭,曾對那邊那個得意的人,下了可怕的放逐之令,現在卻要再收回來,用上逢迎諂媚的言語!」 他又說:「現在這個國王該做什麼?必須順從嗎?這個國王會這樣做。他必須被廢掉嗎?」終於,他領悟到,君權未必神授,可被推翻。於是他期望能化為一般人:「我願拿珍珠換一串唸珠;我華麗的宮殿換一方隱地;我明豔的華袍換一襲濟貧者的粗衫;我雕飾的酒杯換一個木盤,我的權杖換一根朝聖者的拐杖;我的臣民換一對聖者的雕像;還有我廣大的王國換一座小小的墳墓;一座很小很小的墳,一座微不足道的墳。」

處於民眾仍然相信「君權神授」的年代,莎士比亞在《理查二世》驚世駭俗的暗示君權並非神授,人應生而平等。如同《阿含經》提到,佛陀自稱「我今亦是人數」,表示佛與眾生本來是平等的,差別在能否滅除煩惱;能滅除煩惱的是佛,反之,是眾生。理查二世被貪欲包圍,如何成佛,如何成神授之君? 《查理二世》中有不少頗具禪意的警句,例如:「什麼都比不上厄運更能磨練人的德性。」佛陀教導,磨練自己的清淨心,處順境不起貪愛,處逆境不起瞋恚,這就是修行。《威尼斯商人》寫著:「一個人做了心安理得的事,就是得到了最大的酬報。」《太上感應篇》云:「夫心起於善,善雖未為,而吉神已隨之。」莎劇台詞最有名的一句話是藉由優柔寡斷的哈姆雷特口中所說的:「To be or not to be, that is the question.」我到達英國的前一天,斯特拉特福舉行遊行、舞蹈和煙火等活動,查爾斯王子加入當天在皇家莎士比亞劇院上演的高潮,在眾演員陸續示範如何念哈姆雷特經典獨白「To be or not to be」時,查爾斯也摩拳擦掌,跳下觀眾席,要求:「我可以說一句嗎?」

「To be or not to be」是頗具禪意的問話。1823年英國出版的《藝術暨文學字典》解釋,哈姆雷特那一句意思是:「我要不要生存下去,真費思量。」然而這句話假如沒有和前後情節配合,並無完整的意思。單獨看哈姆雷特那句話,其實很難看到「生死」的意思,但「不知怎麼辦」含義則很明顯,正符合哈姆雷特猶豫不決的性格。而《哈姆雷特》提示普羅大眾:「無榮無辱便是我們的幸福。」唐代的詩僧拾得禪師寫《終不逐時情》:「般若酒泠泠,飲多人易醒。餘住天台山,凡愚哪見形?常遊深谷洞,終不逐時情。無思亦無慮,無辱也無榮。」正是不流於俗、無寵無憂的自在心境。莎翁也在《亨利八世》諄諄善誘的說:「知足就是我們最好的所有物。」佛經常提梵語「兜率」,意思是「知足」,知足才是最樂,才是真樂。莎翁在他寫完最後一個喜劇《第十二夜》之後,幾乎每一個劇本都拋出真實的問題,卻不揭曉答案,藉此激起觀眾的思考,這正是禪宗「不說破」的原則。莎翁是真正懂禪學的人。