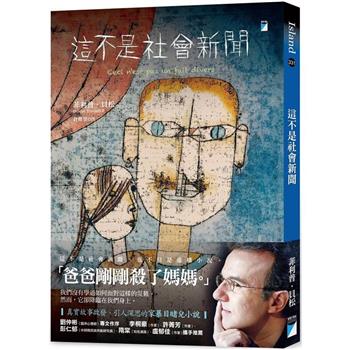

1

我忘了鈴聲響起時究竟在忙什麼,直到最後一刻才匆忙接起。一開始,話筒那端的她一句話也說不出來。

但她確實鼓起勇氣撥打了我的號碼,也耐心地聽完等待接通時在她耳邊響了四次的提示音。我因為差點錯過來電而略感煩躁,大聲催促下,她終於聽見我的呼喚。然而,電話那頭依舊無聲。事實上,她是受到巨大的衝擊而無法出聲。

我對衝擊的來源毫不知情,只知道妹妹給我打了電話,這一點也不尋常。我們不常交談,就算有,也只在我週末回家時才會面對面聊上幾句,因此我對這通來電的感受僅止於驚訝,談不上擔憂。真正的憂心始於聽見她的喘息,話筒裡只有她的喘息聲,她的呼吸聽起來就像快要窒息了。沒錯,就像快窒息了。於是,我先打破了沉默,問道:「蕾雅?蕾雅?是妳嗎?」沒有回應。

我大可把這通電話當作玩笑,或者認定是她無意間按到通訊錄裡的號碼,沒發現電話已經接通。這些都是有可能的。但我並沒有這麼想。我也可以想像話筒那端是另一個偷了她手機的人,甚至有人因為某個不可抗的因素代替她打了這通電話,但我沒有這麼做。我很肯定話筒那端的人就是她。儘管那呼吸急促且紊亂,卻是她無誤。我不可能搞錯。這種把握來自於兩人的默契,是關係密切的證據。

見她始終不出聲,直覺告訴我,應該再溫和一點,因此,我試著用輕柔的語氣再次呼喚。我削去聲音裡的憂慮,藏起所有的不耐。這下,她總算開口了。

她小聲低語:「出事了。」

我記得很清楚,當時我坐在租屋處廚房裡的小桌子旁,聽見那句話後,一陣涼意爬上背脊,我不禁挺直了身軀。我不明白為什麼在一片模糊的記憶中,唯獨這件事歷歷在目──也許下次與心理師見面時應該詢問──我猜想,某些關鍵時刻很難從記憶中抹除,而有時,在事情發生的當下,我們就會知道那是關鍵時刻。

我沒有追問:「什麼事?」事實上,我有足夠的時間提問,因為蕾雅在說出下一句話前沉默了好幾秒,至少十來秒;她的確需要這段空白,好讓自己重新回到軌道上,說出那難以開口的句子。我想,這時提出這樣的問題也是沒有意義的,畢竟她終究要說出口的,虛弱的聲音、急促的呼吸都不成阻礙。她是唯一一個知道真相的人,只有她擁有揭示的權利,她的來電也只為了這唯一的目的,選擇打給我是理所當然。一開始,她因為打擊太大而無法開口,接著又被排山倒海的情緒淹沒,然而我確信她做得到,她能把該說的話說出口。

而她的確做到了。

她說:「爸爸剛剛殺了媽媽。」

2

那年,蕾雅十三歲,我十九歲。

我們沒有學過如何面對這種程度、這種性質的災難。

沒有人學過。當然了。

然而,它卻降臨在我們身上。

3

換作他人,可能會喊道:「什麼?妳剛剛說了什麼?」藉此反覆確認自己理解當下的情況──事實上會反覆確認的人心裡都是清楚明白的,這麼做不過是條件反射,他們不相信、不願相信,甚至是否認眼前的事實──但我沒有提高音量,沒有出聲抗議。

相對地,我問了:「怎麼會這樣?」我要她把話說清楚,試圖釐清狀況、理解事情發生的經過。這就是我的反射動作。話不能這麼籠統,事情不能這麼不著邊際,我需要細節,需要具體的、確切的、有形的內容,需要邊界與界限。

蕾雅沒有回答。

後來,太遲的後來,我才意識到,不該對一個十三歲的孩子提出這種問題,更不該的是,她是受害者的女兒。

因此,我降低了要求,把語氣放輕,給了一個我能想到最不嚇人的假設,我寄予最後一絲希望,卻一點也不相信:「他不是故意的吧?」

她勉強擠出一個字:「是。」

一個冷靜且肯定的「是」。

一個直達地獄的字。

這下,我也說不出話了。

我感到頭暈目眩,這則消息把我擊潰,我失去了所有回擊的力量。

我必須坦承,這件事沉重無比且超出了我所有的想像,直至今日,每當我回想起蕾雅低聲吐出的那些字詞時,它們仍會以難以置信的清晰雲淡風輕地在我腦海裡響起,我仍然會感到震驚與錯愕。想到這些話竟然有被說出口的機會,我仍然為之目眩。

我想,我是被徹底擊潰了。

(全文未完)