古文物新故事

作為臺灣最早開發的城市,不同政權在臺南這塊土地留下多元風貌的建築,也傳承了不同時期美學與文化的代表物件。在漫長的歷史長河中,這些存在於日常的文物,各自承載著一段或多段屬於臺南與臺灣的記憶,也讓各個時代的群像生活更加具像可視。

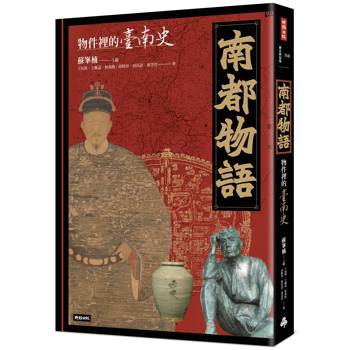

《南都物語:物件裡的臺南史》便是以「物件說臺南歷史」這樣的概念作為主題,全書以跨越四百年的長時限概念進行選件,由文化社會的觀察視角,從常民生活到藝術傑作,以三十件文物作為切入點,縱向展示臺南歷史發展、空間脈絡及重要事件節點,並以物件故事所帶出的民生經濟、藝術文化、政治軍事等各面向流變作為充盈其間的血與肉。讓見證歷史的物件躍然於紙上,訴說自己與所處時代的臺南故事,也讓讀者能夠從中閱覽臺南數百年的歷史時空變遷,以多元視角認識文物,產生不同於以往的嶄新感受。

本書能夠順利付梓,要感謝蘇峯楠主編、時報文化出版胡金倫總編輯與王柏謝金魚、曹銘宗等知名作家從不同角度進行城市特寫,為《南都物語:物件裡的臺南史》增添畫龍點睛之效。

「今天的故事就是明天的歷史」,現在的我們也都是未來歷史的創造者。在全書三百多頁的內容裡,我們想要談的不僅是過去的歷史,也希望能夠邀請讀者一起展望未來,讓臺南成為一座具有永續願景的城市!/市長序 黃偉哲(臺南市市長)

從物件看歷史,探索臺南的文化記憶

籌備兩年的《南都物語:物件裡的臺南史》終於付梓,這本書的命名有「臺南的故事」與「物件的故事」的雙重意涵,從物件擇定和主題企劃開始,便讓編輯團隊絞盡腦汁,既希望透過文物書寫其背後的社會、歷史發展與故事,又要讓文章與文物鑑賞、分析研究有所區隔。在整個歷史跨度上,「要談什麼?」「用什麼來談?」都不是容易的決定。

全書規劃五個章節,由「原初之境」揭開史前文化與西拉雅文化,接著以「海國交流」開啟十六──十七世紀臺灣與世界的交會,再「進出仙府」看淸領時期城裡城外的眾生百態,繼而感受日本帝國帶來的「毛斷面容」新生活、新思維,最終「一路走來」回首來處並反思展望未來。

書中有些物件的時代標誌性淸晰可辨,例如:大航海時代德國出產的「鬍鬚男陶壺碎片」、國姓爺「鄭成功畫像(那須豐慶摹本)」、印製臺灣第一份報紙《臺灣府城教會報》的臺灣第一台活字版印刷機「聚珍堂Albion Press 活版印刷機」、原設置於大正圓環(公園)的「臺灣總督兒玉源太郎人像頭部殘件」等;有些物件則有著與當代社會發人省思的互動故事,例如:因南科開發而挖掘出土的黑陶甕棺所帶出的後續開發保存議題、因COVID-19疫情而進行教育紀實藝術創作「麻豆國小五年級學生疫情聯絡簿」、由擱淺在黃金海岸的蘇菲亞號貨輪帶出的「灣裡萬年殿王船」故事等。

作為面向一般大眾的讀物,《南都物語:物件裡的臺南史》除了以生動活潑的敘事介紹文物相關知識,也希望透過本書帶動讀者對歷史物件價値的珍視,與我們一同聆聽承載生活記憶的物件訴說的精彩故事!/代理局長序 林韋旭(臺南市政府文化局代理局長)

從陶甕見到遠古的富饒臺南/王柏喬

「臺灣固無史也。荷人啟之,鄭氏作之,淸代營之,……」不知大家對於這段《臺灣通史序》的開頭語是否感到熟悉?連橫因為經歷過異文化的日本帝國殖民統治,讓他燃起興趣書寫一部以臺灣為主體的史。不過,本書的第一句話「臺灣固無史也」,開宗明義的表現出文字歷史時代的人們習慣透過文字記錄過往,容易不自覺的忽略早在文字出現以前,人類已經在這塊土地上生活了數千年之久的事實。

史前人類雖然沒有留下文字,然而,透過觀察地表上的地形、地貌變遷,以及分析地底所留下的遺跡、遺物,經由考古學能帶領我們解讀人類先祖們在腳下這片土地所留下的故事。從這件新石器時代晚期製成的黑色夾砂陶圓形陶甕出發,和大家談談數千年以前古臺南人的故事。

從考古遺址看臺南市的前世與今生

臺南,是臺灣著名的文化古都,以荷蘭、鄭氏、淸帝國治理臺灣時期的都城而聞名。不過,在臺南也可以發現如繁星點點四處分布的史前遺址;自大約五千年前新石器時代早期大坌坑文化遺址以降,一直到近代西拉雅族的舊社遺址,顯示出數千年來臺灣住民在這裡安居樂業的痕跡。不過,根據考古的發現來看,臺南的「鬧區」似乎是隨著時代變遷才逐漸「南移」;原本熱鬧的地方在較北的區域。主要的原因,是因為新石器時代的海岸線位置比現在更深入內陸,今天的臺南市區在過去,還只是一個海中的沙洲。

一九九五年因為要建設南部科學園區,因此進行了大量的考古調查與搶救發掘,結果發現了超過八十二處以上的遺址,其中包括五千年前的新石器時代早期一直到近代歷史時期的文化遺跡。這個區域是曾文溪與臺南臺地中間一個內凹的海灣,不但海洋資源豐富,而且受到曾文溪水流搬運來的泥沙與臺南臺地的保護,所以不太會出現大水災。這邊有這麼多又豐富的考古遺址,部分原因固然是得益於科學園區的開發而有大規模的考古發掘讓我們能夠發現它們,另一方面,也體現出園區所在的新市、善化、安定區在數千年前就是資源豐富的風水寶地。

大湖文化的灰黑陶

這個目前在國立史前博物館南科分館內展示的黑色陶甕,是從臺南市官田區的「烏山頭遺址」中出土的,大約是製作於三千三百至兩千八百年前。我們稱這個陶甕為「甕棺」,顧名思義,古人利用它盛裝遺骸並進行埋葬,是一個作為棺材使用的陶甕。

陶器,一直都是研究史前文化最重要的遺物種類之一。就如我們今天使用的陶製杯碗瓢盆,陶器可以埋存在土壤裡很久,不像木頭、纖維與銅鐵等材料容易因為腐壞鏽蝕而消失。陶器的製作手法,包括顏色、裝飾用紋飾圖案與形狀,都可以反映出不同人群的獨特風格。就好比說現代的時尙,我們也會區分「美式」、「日式」、「臺式」等不同流行風格,考古學者也會分析的陶器流行傳承、變化,去了解遺址居民的文化內涵。

正因為臺南與高雄大湖地區有一群新石器晚期的先民使用這種灰黑色的陶器,因此高雄的大湖遺址將他們命名為「大湖文化人」。相較於更早期的史前陶器顏色偏紅或黃,這件新石器晚期的陶甕呈現灰黑色。新石器早中期的陶器之所以呈現紅色,是因為採取「氧化燒」將土壤裡的金屬氧化後呈現紅、黃色;而到了新石器晚期的人們則開始掌握「還原燒」的「燻煙滲碳法」來製作陶器。在燒製陶器的過程中將空氣隔絕悶燒,進而產生大量黑色濃煙,讓其中的碳質滲透到陶器裡。「還原燒」的製作方法非常講究火候的掌握,是高難度的製陶技法。

愛護幼兒的大湖文化人

讓陶甕這個文物顯得更為特別的一點,是它主要用來盛裝兩歲以下夭折的幼兒屍體。

從現代人的眼光來看,愛護幼兒是理所當然的事。

然而値得我們思考的是,在世界上大部分的區域裡,幼兒至上觀念都是到了晚近才開始慢慢形成。在古代,許多地方因為幼兒死亡率高,有著「幼兒人格延遲授予」的現象。也就是說幼兒必須要被證明能夠在糟糕的衛生與營養環境下生存,成長為一個有用的勞動力之後,才會被視為一個人,被當作家庭的一份子。另外,如果一個家庭認為兒童數量過多,造成了經濟上的負擔,很可能會產生棄養甚至是「殺嬰」的行為。

而這個新石器晚期的嬰兒甕棺傳達了什麼樣的訊息呢?由於日常使用的陶器尺寸不會這麼大,可以理解成這些人特別訂製了成本不菲的大型陶甕作為葬具;可見在他們的觀念中嬰兒是被愛護、被視為家族成員的存在。同時,也顯示出這些人的生活富足,擁有充足的資源能夠供養過世的嬰兒,在他們的的社會文化中小孩被放在頗具重要性的位置。

國立臺灣史前文化博物館──南科考古館

南部科學園區的開發與南科考古發掘、南科考古館的設立,是臺灣人在這個地狹人稠的島嶼上經濟發展與文化保存的矛盾之間努力妥協、平衡的眾多案例之一。科學園區的地上發展著光電、半導體、精密機械等人類最先進的科技產業,地底下則埋著最古老的人類活動遺留。

然而,南科考古館可不只是收藏著南科園區出土的考古遺物而已,它同時也被指定為臺南市境內的考古出土遺物保存單位。臺南的史前文化十分豐富,從五千年前到三百五十年前的遺物出土,都會考慮運到南科考古館存放。南科園區內更是出土了超過兩千五百具的古代墓葬!為了這些古代人骨的保存與研究,博物館的人骨研究室集合了臺灣諸多研究人骨的人才,南科考古館也因此成為國家級的重要研究中心。

臺灣的博物館經營,多半需要煞費苦心。因為大多館舍以向大眾傳播知識為目的,往往門票價格低廉,希望讓每個人都有能力進入博物館參觀,因此館員需要在經費有限的情況下,努力兼顧館藏、展示與研究工作。南科考古館從臺南的遺址出發,進而成為國家級的考古博物館,希望大家未來能給這個優秀的考古博物館更多支援和關注!

南科園區地下出土的豐富考古遺存,提醒我們雖然臺灣的文字時代來得很晚,但臺灣的歷史並不短。漫步在臺南的大街小巷,一定能夠注意到許多往地底下開挖的動作,例如蓋房子挖地基、挖水溝、鋪設馬路、挖電線杆……在這些挖出的土壤中常多是古人留下來的遺物!從史前陶器、石器,文字歷史時代的陶瓷器、古磚瓦……古人在這塊土地住過、走過、生活過數千年,雖然文字很晚才來到臺灣,但歷史一直都寫在這片土地裡。

作為臺灣最早開發的城市,不同政權在臺南這塊土地留下多元風貌的建築,也傳承了不同時期美學與文化的代表物件。在漫長的歷史長河中,這些存在於日常的文物,各自承載著一段或多段屬於臺南與臺灣的記憶,也讓各個時代的群像生活更加具像可視。

《南都物語:物件裡的臺南史》便是以「物件說臺南歷史」這樣的概念作為主題,全書以跨越四百年的長時限概念進行選件,由文化社會的觀察視角,從常民生活到藝術傑作,以三十件文物作為切入點,縱向展示臺南歷史發展、空間脈絡及重要事件節點,並以物件故事所帶出的民生經濟、藝術文化、政治軍事等各面向流變作為充盈其間的血與肉。讓見證歷史的物件躍然於紙上,訴說自己與所處時代的臺南故事,也讓讀者能夠從中閱覽臺南數百年的歷史時空變遷,以多元視角認識文物,產生不同於以往的嶄新感受。

本書能夠順利付梓,要感謝蘇峯楠主編、時報文化出版胡金倫總編輯與王柏謝金魚、曹銘宗等知名作家從不同角度進行城市特寫,為《南都物語:物件裡的臺南史》增添畫龍點睛之效。

「今天的故事就是明天的歷史」,現在的我們也都是未來歷史的創造者。在全書三百多頁的內容裡,我們想要談的不僅是過去的歷史,也希望能夠邀請讀者一起展望未來,讓臺南成為一座具有永續願景的城市!/市長序 黃偉哲(臺南市市長)

從物件看歷史,探索臺南的文化記憶

籌備兩年的《南都物語:物件裡的臺南史》終於付梓,這本書的命名有「臺南的故事」與「物件的故事」的雙重意涵,從物件擇定和主題企劃開始,便讓編輯團隊絞盡腦汁,既希望透過文物書寫其背後的社會、歷史發展與故事,又要讓文章與文物鑑賞、分析研究有所區隔。在整個歷史跨度上,「要談什麼?」「用什麼來談?」都不是容易的決定。

全書規劃五個章節,由「原初之境」揭開史前文化與西拉雅文化,接著以「海國交流」開啟十六──十七世紀臺灣與世界的交會,再「進出仙府」看淸領時期城裡城外的眾生百態,繼而感受日本帝國帶來的「毛斷面容」新生活、新思維,最終「一路走來」回首來處並反思展望未來。

書中有些物件的時代標誌性淸晰可辨,例如:大航海時代德國出產的「鬍鬚男陶壺碎片」、國姓爺「鄭成功畫像(那須豐慶摹本)」、印製臺灣第一份報紙《臺灣府城教會報》的臺灣第一台活字版印刷機「聚珍堂Albion Press 活版印刷機」、原設置於大正圓環(公園)的「臺灣總督兒玉源太郎人像頭部殘件」等;有些物件則有著與當代社會發人省思的互動故事,例如:因南科開發而挖掘出土的黑陶甕棺所帶出的後續開發保存議題、因COVID-19疫情而進行教育紀實藝術創作「麻豆國小五年級學生疫情聯絡簿」、由擱淺在黃金海岸的蘇菲亞號貨輪帶出的「灣裡萬年殿王船」故事等。

作為面向一般大眾的讀物,《南都物語:物件裡的臺南史》除了以生動活潑的敘事介紹文物相關知識,也希望透過本書帶動讀者對歷史物件價値的珍視,與我們一同聆聽承載生活記憶的物件訴說的精彩故事!/代理局長序 林韋旭(臺南市政府文化局代理局長)

從陶甕見到遠古的富饒臺南/王柏喬

「臺灣固無史也。荷人啟之,鄭氏作之,淸代營之,……」不知大家對於這段《臺灣通史序》的開頭語是否感到熟悉?連橫因為經歷過異文化的日本帝國殖民統治,讓他燃起興趣書寫一部以臺灣為主體的史。不過,本書的第一句話「臺灣固無史也」,開宗明義的表現出文字歷史時代的人們習慣透過文字記錄過往,容易不自覺的忽略早在文字出現以前,人類已經在這塊土地上生活了數千年之久的事實。

史前人類雖然沒有留下文字,然而,透過觀察地表上的地形、地貌變遷,以及分析地底所留下的遺跡、遺物,經由考古學能帶領我們解讀人類先祖們在腳下這片土地所留下的故事。從這件新石器時代晚期製成的黑色夾砂陶圓形陶甕出發,和大家談談數千年以前古臺南人的故事。

從考古遺址看臺南市的前世與今生

臺南,是臺灣著名的文化古都,以荷蘭、鄭氏、淸帝國治理臺灣時期的都城而聞名。不過,在臺南也可以發現如繁星點點四處分布的史前遺址;自大約五千年前新石器時代早期大坌坑文化遺址以降,一直到近代西拉雅族的舊社遺址,顯示出數千年來臺灣住民在這裡安居樂業的痕跡。不過,根據考古的發現來看,臺南的「鬧區」似乎是隨著時代變遷才逐漸「南移」;原本熱鬧的地方在較北的區域。主要的原因,是因為新石器時代的海岸線位置比現在更深入內陸,今天的臺南市區在過去,還只是一個海中的沙洲。

一九九五年因為要建設南部科學園區,因此進行了大量的考古調查與搶救發掘,結果發現了超過八十二處以上的遺址,其中包括五千年前的新石器時代早期一直到近代歷史時期的文化遺跡。這個區域是曾文溪與臺南臺地中間一個內凹的海灣,不但海洋資源豐富,而且受到曾文溪水流搬運來的泥沙與臺南臺地的保護,所以不太會出現大水災。這邊有這麼多又豐富的考古遺址,部分原因固然是得益於科學園區的開發而有大規模的考古發掘讓我們能夠發現它們,另一方面,也體現出園區所在的新市、善化、安定區在數千年前就是資源豐富的風水寶地。

大湖文化的灰黑陶

這個目前在國立史前博物館南科分館內展示的黑色陶甕,是從臺南市官田區的「烏山頭遺址」中出土的,大約是製作於三千三百至兩千八百年前。我們稱這個陶甕為「甕棺」,顧名思義,古人利用它盛裝遺骸並進行埋葬,是一個作為棺材使用的陶甕。

陶器,一直都是研究史前文化最重要的遺物種類之一。就如我們今天使用的陶製杯碗瓢盆,陶器可以埋存在土壤裡很久,不像木頭、纖維與銅鐵等材料容易因為腐壞鏽蝕而消失。陶器的製作手法,包括顏色、裝飾用紋飾圖案與形狀,都可以反映出不同人群的獨特風格。就好比說現代的時尙,我們也會區分「美式」、「日式」、「臺式」等不同流行風格,考古學者也會分析的陶器流行傳承、變化,去了解遺址居民的文化內涵。

正因為臺南與高雄大湖地區有一群新石器晚期的先民使用這種灰黑色的陶器,因此高雄的大湖遺址將他們命名為「大湖文化人」。相較於更早期的史前陶器顏色偏紅或黃,這件新石器晚期的陶甕呈現灰黑色。新石器早中期的陶器之所以呈現紅色,是因為採取「氧化燒」將土壤裡的金屬氧化後呈現紅、黃色;而到了新石器晚期的人們則開始掌握「還原燒」的「燻煙滲碳法」來製作陶器。在燒製陶器的過程中將空氣隔絕悶燒,進而產生大量黑色濃煙,讓其中的碳質滲透到陶器裡。「還原燒」的製作方法非常講究火候的掌握,是高難度的製陶技法。

愛護幼兒的大湖文化人

讓陶甕這個文物顯得更為特別的一點,是它主要用來盛裝兩歲以下夭折的幼兒屍體。

從現代人的眼光來看,愛護幼兒是理所當然的事。

然而値得我們思考的是,在世界上大部分的區域裡,幼兒至上觀念都是到了晚近才開始慢慢形成。在古代,許多地方因為幼兒死亡率高,有著「幼兒人格延遲授予」的現象。也就是說幼兒必須要被證明能夠在糟糕的衛生與營養環境下生存,成長為一個有用的勞動力之後,才會被視為一個人,被當作家庭的一份子。另外,如果一個家庭認為兒童數量過多,造成了經濟上的負擔,很可能會產生棄養甚至是「殺嬰」的行為。

而這個新石器晚期的嬰兒甕棺傳達了什麼樣的訊息呢?由於日常使用的陶器尺寸不會這麼大,可以理解成這些人特別訂製了成本不菲的大型陶甕作為葬具;可見在他們的觀念中嬰兒是被愛護、被視為家族成員的存在。同時,也顯示出這些人的生活富足,擁有充足的資源能夠供養過世的嬰兒,在他們的的社會文化中小孩被放在頗具重要性的位置。

國立臺灣史前文化博物館──南科考古館

南部科學園區的開發與南科考古發掘、南科考古館的設立,是臺灣人在這個地狹人稠的島嶼上經濟發展與文化保存的矛盾之間努力妥協、平衡的眾多案例之一。科學園區的地上發展著光電、半導體、精密機械等人類最先進的科技產業,地底下則埋著最古老的人類活動遺留。

然而,南科考古館可不只是收藏著南科園區出土的考古遺物而已,它同時也被指定為臺南市境內的考古出土遺物保存單位。臺南的史前文化十分豐富,從五千年前到三百五十年前的遺物出土,都會考慮運到南科考古館存放。南科園區內更是出土了超過兩千五百具的古代墓葬!為了這些古代人骨的保存與研究,博物館的人骨研究室集合了臺灣諸多研究人骨的人才,南科考古館也因此成為國家級的重要研究中心。

臺灣的博物館經營,多半需要煞費苦心。因為大多館舍以向大眾傳播知識為目的,往往門票價格低廉,希望讓每個人都有能力進入博物館參觀,因此館員需要在經費有限的情況下,努力兼顧館藏、展示與研究工作。南科考古館從臺南的遺址出發,進而成為國家級的考古博物館,希望大家未來能給這個優秀的考古博物館更多支援和關注!

南科園區地下出土的豐富考古遺存,提醒我們雖然臺灣的文字時代來得很晚,但臺灣的歷史並不短。漫步在臺南的大街小巷,一定能夠注意到許多往地底下開挖的動作,例如蓋房子挖地基、挖水溝、鋪設馬路、挖電線杆……在這些挖出的土壤中常多是古人留下來的遺物!從史前陶器、石器,文字歷史時代的陶瓷器、古磚瓦……古人在這塊土地住過、走過、生活過數千年,雖然文字很晚才來到臺灣,但歷史一直都寫在這片土地裡。