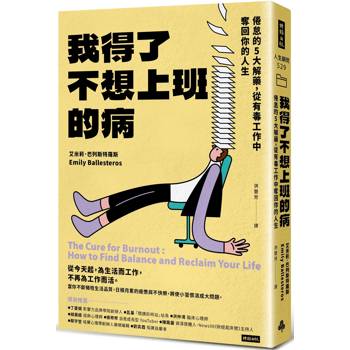

第一章 在高壓世界中辨識倦怠:當壓力變成倦怠(節錄)

你是否曾有一股強烈的衝動,想開車到最近的鄉野,盡情地大聲尖叫、抒解壓力?你是否曾把車子開到家門口,卻坐在車裡茫然地望著窗外,不願進屋子面對種種責任?你是否曾有一天過得很糟,心裡開始盤算辭掉工作的可能性?無論是什麼原因導致你那樣想──職場責任也好,社交責任也好,個人責任也好──總之你已經精疲力竭了。你只是在硬撐,用僅剩的一點點精力撐住自己。所謂的倦怠,就是長期過著這種筋疲力竭的生活。

更常見的是,這種「筋疲力竭」的感覺,通常是長期壓力管理不當的結果。我們知道,適度的壓力對我們有益:讓我們保持警覺,專注投入。但長期或無限期的高壓並不適合我們的生理機能。當我們不得不長期承受這種壓力時,它會轉變成更危險的東西:倦怠。當身體持續對抗壓力荷爾蒙,睡眠不規律,每天都感到疲累時,我們就沒有機會補充能量。這不僅是身體上的消耗,也是心理上的消耗,我們開始更消極地看待我們的處境與未來。我們可以將短期壓力視為只要多努力就能克服的挑戰,但倦怠感覺上是無止境、無法克服的。我們因此變得消極又絕望,擔心情況永遠不會好轉。

▌我們是環境的產物

你大概不需要我來告訴你,全球的壓力源正在增加,諸如新冠疫情的影響、通貨膨脹、政治動盪、「拚搏文化」等等。儘管多數人早已習慣一定程度的壓力,但近年來有更多人表示他們壓力爆表。壓力增加,而且持續的時間越來越長,這表示倦怠現象也隨之增加。

隨著疫情持續蔓延,毫無減緩的跡象,以及倦怠感不斷加劇,大家終於到了崩潰的臨界點,被迫重新評估他們是為了什麼而工作,以及為了什麼而倦怠。大家彷彿經歷了一場集體的瀕死體驗,開始重新評估他們將寶貴的時間花在哪裡了。意識到生命有限,讓我們重燃怒火,也激發了新的動力,我們再也不想把時間浪費在那些無益或無法滿足自我的事情上。

這種普遍的倦怠在一些運動中表露無遺,例如「大辭職潮」(Great Resignation,大量員工離開職場)、「大轉職潮」(Great Reshuffling,大家辭職後轉換工作,而不是完全離開職場)、「躺平文化」(刻意決定不再做超出基本職責以外的事情)。這些由員工的不滿所驅動的全球趨勢,反映了數百萬專業人士渴望改變的心聲。我們已經準備好「為生活而工作」,而不是「為工作而活」。

假如你還不知道,這裡讓我們簡要地回顧一下:二○二一年的「大辭職潮」中,美國的辭職人數創下了紀錄,在二○二二年十一月達到二十年來的最高峰,高達四百五十萬人。這並非單純的提前退休,員工離職的主因包括薪資低、工時太長、缺乏晉升機會、感覺不到管理高層或公司的尊重。那些換工作的人更有可能選擇薪水較高、晉升機會較多、工作與生活更平衡的工作。此外,隨著遠距工作模式帶來更大的彈性,許多人開始質疑過去那種僵化的工作方式是否有必要。許多員工因此離職,改換遠距職位,以獲得比過往辦公室工作更多的自由。

現代史上,朝九晚五的工作模式首次受到員工的質疑,他們發現,換個時間、換個環境也能完成相同的工作。當人們的工作脫離了辦公室、企業文化,也脫離了分散注意力的忙碌喧囂後,許多人開始感覺到自己的角色似乎缺少了什麼。

二○二二年與二○二三年由社群媒體掀起的躺平趨勢,進一步證明了專業人士已經普遍感到幻滅。雖然「盡心盡力」或「超越期望」是美德,但許多長期這樣做的員工發現,他們得到的「回報」只有精力耗竭與個人犧牲而已(許多情況下,甚至被要求承擔同事沒做好的工作)。職責「提升」、但職稱或薪酬沒有跟著提升的情況變得越來越普遍,令人沮喪。這也難怪員工開始擺爛,集體拒絕犧牲自己去「幫同事分擔責任」和「為團隊做出貢獻」。對這些不公平又不合理的期望感到憤怒,以及發現許多人也抱持相同的怨念,為整場躺平運動提供了迅速蔓延所需的動力。

當然,並不是所有人都大力支持這些運動。面對這類「少做點」的趨勢,大家的反應通常是「現在都沒有人願意努力工作了」。即使減少工作量的建議是為了緩解倦怠或改善心理健康,許多人仍不願承認自己已經倦怠,擔心這會讓人覺得他們「能力不足」。對於已經內化這種觀念的人,我想說的是:你應該此刻就在心理上斷開職業道德感與倦怠之間的關聯。倦怠並不是因為你不夠努力、缺乏決心或毅力不足;將倦怠視為個人失敗而非長期壓力的結果是錯的。

有一些普遍的因素會導致倦怠(例如工作過度、關係緊張、長期疲勞),了解這些因素很有幫助。然而,管理倦怠時,同樣重要的是,知道你自己容易以什麼方式來因應這些因素。為了幫助你在你特有的環境中發現倦怠及消除倦怠,我將教你如何在自己身上尋找跡象。

▌有人在重溫心靈雞湯劇

你要如何辨識自己是否陷入倦怠呢?長期持續的壓力,久而久之會引發一些明顯的症狀。思緒混亂、脾氣暴躁、感到絕望、生理疲憊──這些都是身體在提醒我們需要注意的跡象,因為有些什麼不太對勁。有些人將倦怠誤判成焦慮或憂鬱,因為有相似的症狀:疲累、崩潰、疏離、絕望。儘管這些問題看起來及感覺起來可能很相像,但其一大區別是:倦怠主要是環境造成的,與你的處境直接相關,最常見的是與你的工作有關。環境一改變,倦怠就可以獲得緩解;相反地,改變環境通常無法完全抒解焦慮與憂鬱。患有憂鬱症的人即使減少工作量、充分休息或安排假期舒壓,可能依然感到憂鬱。

有一些內在與外在的指標可以顯示你正陷入倦怠。內在指標是你可能在自己身上發現的跡象;外在指標是其他人可能在你身上觀察到的跡象。熟悉這兩種指標,可幫助你在未來辨識出自己或他人是否有倦怠問題,並盡快處理。

內在指標:你可能因倦怠而產生的體驗

● 情感耗竭(因過度消耗能量而覺得情感上無法承受)

● 憤世嫉俗或悲觀

● 疏離或解離

● 在啟動任務或開始一天的工作以前,已經充滿無力感

● 工作前的/對工作的焦慮(所謂的週日恐慌症,但週一到週日天天都有)

● 失去動力

● 注意力不集中,精神渙散

● 覺得工作效果很差

外在指標:你可能因倦怠而表現出來的外顯行為

● 身體疲勞

● 失眠

● 健忘

● 孤立

● 逃避(利用媒體或嗜好等事情來逃避現實)

● 更加暴躁易怒

● 免疫力下降

● 拖延

● 食物/藥物/飲酒方面的改變

● 持續的身體疼痛

這些是我們感到倦怠或表現出倦怠的跡象。老毛病容易故態復萌,所以你可能很熟悉自己的倦怠指標,但你可能也會表現出一些臨床上沒那麼常見、比較個人化的跡象。你知道自己精疲力竭時會做些什麼嗎?或許在情況惡化時,你習慣用來安慰自己的方式是重溫心靈雞湯劇、吃你最愛的垃圾食品、不看簡訊也不接電話、上網大買特買或訂外送餐、熬夜或在社交方面封閉自己。如果你經常與伴侶、家人或朋友在一起,不妨問問他們在你開始進入倦怠時看到什麼現象。在本書中,我會提供各種對抗倦怠的工具,但如果你無法察覺自己何時需要,這些工具也派不上用場。

我開始陷入倦怠時,信用卡會第一個知道。我會開始增加上網訂餐的頻率,買一些不需要的東西,以獲得令人感覺良好的多巴胺。本質上,我變成一個貪婪地追求短期獎勵的人。我睡到第三個鬧鐘響起才起床,忽略健身,鑽進嗜好中逃避現實,熬夜到很晚。當我真的陷入很糟的低潮,我會坐在淋浴間裡。我丈夫知道,如果我坐在淋浴間裡,那就是紅色警戒狀況了。

相反地,當我感覺生活在掌控之中,而且不感倦怠時,我是從長期獎勵的角度出發。我會早起,以免一天還沒開始就手忙腳亂;我期待健身;我會在合理的時間入睡;我將嗜好當成日常生活的調劑,而不是逃避現實的成癮行為(我淋浴時也是站著)。

許多客戶因為懂得辨識這些非臨床的倦怠跡象而找上我。你不需要等到住院、經醫生開了抗焦慮藥物或是恐慌發作(這是我的親身經歷),才採取行動。無論你有什麼倦怠跡象,它們在當下都是有效的提醒,今天就是你做出改變的好時機。

▌認識自己

每個人都有獨特的倦怠模式,為了更快地察覺你的模式並趁早破除這種循環,讓我們來檢視其三大組成要素:

● 導致倦怠的環境或行為

● 你陷入倦怠的跡象

● 你對導致倦怠的環境或行為有何反應

我們的目標始終是找到倦怠的根源,而不只是改正倦怠的跡象。潔西卡可以直接停止上網購物,以及恢復與朋友的社交,但那樣做無法解決她的倦怠問題。倦怠跡象並不是根本的問題,而是線索,它顯示我們正在因應問題。

我們大多是在不知不覺中陷入倦怠,那是一個漸進的過程,就像溫水煮青蛙。你把一隻青蛙扔進沸水中,牠會馬上跳出來,但你將青蛙放進溫水中,慢慢把水燒開,牠就不會注意到自己正活活被煮熟。倦怠也是如此。如果你把一個來自平衡工作環境的人放入高壓環境中,他必須以不健康的行為來應對,倦怠會馬上引起他的注意。但如果你是漸漸陷入倦怠,你可能不會注意到過程中養成的不健康習慣。不知不覺中,你的處境已經糟到連別人看了都會警鈴大作的程度,你卻完全沒有察覺。

了解你的基線狀態(換句話說,就是你能夠生存的水溫),並維持那個狀態,是你的責任。你的基線狀態是你平衡時的行為方式,那是你的恆定狀態。在平靜、可控的季節,你的日子是怎麼過的?你的基線狀態應該要是可以長久持續的,你可以維持那樣一百天也不會感到倦怠。

對許多人來說,問題在於我們忽視倦怠的行為與跡象,直到「嚴重到不行了」才處理。我們可能意識到自己很疲倦、忙碌、情緒低落,卻一直等到周遭(或內心)開始崩解,才開始正視這些症狀。我們為了再完成一個案子,或是為了加薪或升遷,而為那些遠遠超出可控基線的付出找藉口。我們告訴自己那只是暫時的階段,以為自己有足夠的燃料可以繼續硬撐,直到達成目標。或者,我們甚至可能宣稱「我就是這樣的人」,以為這種混亂狀態是我們的平衡點或個人命運──那通常不是真的,但我們很容易信以為真。

多數情況下,我們之所以是現在這個樣子,是因為以前這樣做很有效。你一再重複的習慣,可能曾經對你有益。我倦怠時,知道自己忽視了警鐘,因為周遭的歡呼聲壓過了警鐘。我做得太好了,以為倦怠只是我為成功所付出的公平代價。有很長一段時間,我覺得忽視倦怠的跡象是值得的……直到為時已晚。倦怠一開始出現時很緩慢,後來你會突然發現自己從不開心一舉跌入極其不健康的狀態。

最終說服潔西卡在工作上設立更合理基線的是,她發現,她開始做出健康的改變並維持那些改變時,並沒有發生什麼對她不利的狀況。她可以維持那些避免倦怠的界限,而且績效並未惡化,同事也不討厭她。這需要先做一些實驗嗎?那當然。弄清楚她何時可以休息以及休息多久、想辦法重新引導那些在工作時間以外仍對她有所求的人、量化手上的工作以便更清楚知道自己的時間管理狀態─ 這些改變都需要她從某處著手,然後不斷地改善解決方案,調整到適合她和她的環境為止。不過,重新找回工作以外的時間與精力,值得這樣花心思嗎?絕對值得!

潔西卡面對的是過勞型倦怠,這是三種倦怠之一。每種倦怠都有不同的壓力來源、跡象與解方。如果她是面臨另一種倦怠,我們會用相同的方法來檢查她的倦怠循環,但採用不同的管理策略。雖然我分享的一些工具可以稍做調整以消除其他類型的倦怠,但量身打造的個人化方法最有效──也就是從診斷你的倦怠類型開始做起。

你是否曾有一股強烈的衝動,想開車到最近的鄉野,盡情地大聲尖叫、抒解壓力?你是否曾把車子開到家門口,卻坐在車裡茫然地望著窗外,不願進屋子面對種種責任?你是否曾有一天過得很糟,心裡開始盤算辭掉工作的可能性?無論是什麼原因導致你那樣想──職場責任也好,社交責任也好,個人責任也好──總之你已經精疲力竭了。你只是在硬撐,用僅剩的一點點精力撐住自己。所謂的倦怠,就是長期過著這種筋疲力竭的生活。

更常見的是,這種「筋疲力竭」的感覺,通常是長期壓力管理不當的結果。我們知道,適度的壓力對我們有益:讓我們保持警覺,專注投入。但長期或無限期的高壓並不適合我們的生理機能。當我們不得不長期承受這種壓力時,它會轉變成更危險的東西:倦怠。當身體持續對抗壓力荷爾蒙,睡眠不規律,每天都感到疲累時,我們就沒有機會補充能量。這不僅是身體上的消耗,也是心理上的消耗,我們開始更消極地看待我們的處境與未來。我們可以將短期壓力視為只要多努力就能克服的挑戰,但倦怠感覺上是無止境、無法克服的。我們因此變得消極又絕望,擔心情況永遠不會好轉。

▌我們是環境的產物

你大概不需要我來告訴你,全球的壓力源正在增加,諸如新冠疫情的影響、通貨膨脹、政治動盪、「拚搏文化」等等。儘管多數人早已習慣一定程度的壓力,但近年來有更多人表示他們壓力爆表。壓力增加,而且持續的時間越來越長,這表示倦怠現象也隨之增加。

隨著疫情持續蔓延,毫無減緩的跡象,以及倦怠感不斷加劇,大家終於到了崩潰的臨界點,被迫重新評估他們是為了什麼而工作,以及為了什麼而倦怠。大家彷彿經歷了一場集體的瀕死體驗,開始重新評估他們將寶貴的時間花在哪裡了。意識到生命有限,讓我們重燃怒火,也激發了新的動力,我們再也不想把時間浪費在那些無益或無法滿足自我的事情上。

這種普遍的倦怠在一些運動中表露無遺,例如「大辭職潮」(Great Resignation,大量員工離開職場)、「大轉職潮」(Great Reshuffling,大家辭職後轉換工作,而不是完全離開職場)、「躺平文化」(刻意決定不再做超出基本職責以外的事情)。這些由員工的不滿所驅動的全球趨勢,反映了數百萬專業人士渴望改變的心聲。我們已經準備好「為生活而工作」,而不是「為工作而活」。

假如你還不知道,這裡讓我們簡要地回顧一下:二○二一年的「大辭職潮」中,美國的辭職人數創下了紀錄,在二○二二年十一月達到二十年來的最高峰,高達四百五十萬人。這並非單純的提前退休,員工離職的主因包括薪資低、工時太長、缺乏晉升機會、感覺不到管理高層或公司的尊重。那些換工作的人更有可能選擇薪水較高、晉升機會較多、工作與生活更平衡的工作。此外,隨著遠距工作模式帶來更大的彈性,許多人開始質疑過去那種僵化的工作方式是否有必要。許多員工因此離職,改換遠距職位,以獲得比過往辦公室工作更多的自由。

現代史上,朝九晚五的工作模式首次受到員工的質疑,他們發現,換個時間、換個環境也能完成相同的工作。當人們的工作脫離了辦公室、企業文化,也脫離了分散注意力的忙碌喧囂後,許多人開始感覺到自己的角色似乎缺少了什麼。

二○二二年與二○二三年由社群媒體掀起的躺平趨勢,進一步證明了專業人士已經普遍感到幻滅。雖然「盡心盡力」或「超越期望」是美德,但許多長期這樣做的員工發現,他們得到的「回報」只有精力耗竭與個人犧牲而已(許多情況下,甚至被要求承擔同事沒做好的工作)。職責「提升」、但職稱或薪酬沒有跟著提升的情況變得越來越普遍,令人沮喪。這也難怪員工開始擺爛,集體拒絕犧牲自己去「幫同事分擔責任」和「為團隊做出貢獻」。對這些不公平又不合理的期望感到憤怒,以及發現許多人也抱持相同的怨念,為整場躺平運動提供了迅速蔓延所需的動力。

當然,並不是所有人都大力支持這些運動。面對這類「少做點」的趨勢,大家的反應通常是「現在都沒有人願意努力工作了」。即使減少工作量的建議是為了緩解倦怠或改善心理健康,許多人仍不願承認自己已經倦怠,擔心這會讓人覺得他們「能力不足」。對於已經內化這種觀念的人,我想說的是:你應該此刻就在心理上斷開職業道德感與倦怠之間的關聯。倦怠並不是因為你不夠努力、缺乏決心或毅力不足;將倦怠視為個人失敗而非長期壓力的結果是錯的。

有一些普遍的因素會導致倦怠(例如工作過度、關係緊張、長期疲勞),了解這些因素很有幫助。然而,管理倦怠時,同樣重要的是,知道你自己容易以什麼方式來因應這些因素。為了幫助你在你特有的環境中發現倦怠及消除倦怠,我將教你如何在自己身上尋找跡象。

▌有人在重溫心靈雞湯劇

你要如何辨識自己是否陷入倦怠呢?長期持續的壓力,久而久之會引發一些明顯的症狀。思緒混亂、脾氣暴躁、感到絕望、生理疲憊──這些都是身體在提醒我們需要注意的跡象,因為有些什麼不太對勁。有些人將倦怠誤判成焦慮或憂鬱,因為有相似的症狀:疲累、崩潰、疏離、絕望。儘管這些問題看起來及感覺起來可能很相像,但其一大區別是:倦怠主要是環境造成的,與你的處境直接相關,最常見的是與你的工作有關。環境一改變,倦怠就可以獲得緩解;相反地,改變環境通常無法完全抒解焦慮與憂鬱。患有憂鬱症的人即使減少工作量、充分休息或安排假期舒壓,可能依然感到憂鬱。

有一些內在與外在的指標可以顯示你正陷入倦怠。內在指標是你可能在自己身上發現的跡象;外在指標是其他人可能在你身上觀察到的跡象。熟悉這兩種指標,可幫助你在未來辨識出自己或他人是否有倦怠問題,並盡快處理。

內在指標:你可能因倦怠而產生的體驗

● 情感耗竭(因過度消耗能量而覺得情感上無法承受)

● 憤世嫉俗或悲觀

● 疏離或解離

● 在啟動任務或開始一天的工作以前,已經充滿無力感

● 工作前的/對工作的焦慮(所謂的週日恐慌症,但週一到週日天天都有)

● 失去動力

● 注意力不集中,精神渙散

● 覺得工作效果很差

外在指標:你可能因倦怠而表現出來的外顯行為

● 身體疲勞

● 失眠

● 健忘

● 孤立

● 逃避(利用媒體或嗜好等事情來逃避現實)

● 更加暴躁易怒

● 免疫力下降

● 拖延

● 食物/藥物/飲酒方面的改變

● 持續的身體疼痛

這些是我們感到倦怠或表現出倦怠的跡象。老毛病容易故態復萌,所以你可能很熟悉自己的倦怠指標,但你可能也會表現出一些臨床上沒那麼常見、比較個人化的跡象。你知道自己精疲力竭時會做些什麼嗎?或許在情況惡化時,你習慣用來安慰自己的方式是重溫心靈雞湯劇、吃你最愛的垃圾食品、不看簡訊也不接電話、上網大買特買或訂外送餐、熬夜或在社交方面封閉自己。如果你經常與伴侶、家人或朋友在一起,不妨問問他們在你開始進入倦怠時看到什麼現象。在本書中,我會提供各種對抗倦怠的工具,但如果你無法察覺自己何時需要,這些工具也派不上用場。

我開始陷入倦怠時,信用卡會第一個知道。我會開始增加上網訂餐的頻率,買一些不需要的東西,以獲得令人感覺良好的多巴胺。本質上,我變成一個貪婪地追求短期獎勵的人。我睡到第三個鬧鐘響起才起床,忽略健身,鑽進嗜好中逃避現實,熬夜到很晚。當我真的陷入很糟的低潮,我會坐在淋浴間裡。我丈夫知道,如果我坐在淋浴間裡,那就是紅色警戒狀況了。

相反地,當我感覺生活在掌控之中,而且不感倦怠時,我是從長期獎勵的角度出發。我會早起,以免一天還沒開始就手忙腳亂;我期待健身;我會在合理的時間入睡;我將嗜好當成日常生活的調劑,而不是逃避現實的成癮行為(我淋浴時也是站著)。

許多客戶因為懂得辨識這些非臨床的倦怠跡象而找上我。你不需要等到住院、經醫生開了抗焦慮藥物或是恐慌發作(這是我的親身經歷),才採取行動。無論你有什麼倦怠跡象,它們在當下都是有效的提醒,今天就是你做出改變的好時機。

▌認識自己

每個人都有獨特的倦怠模式,為了更快地察覺你的模式並趁早破除這種循環,讓我們來檢視其三大組成要素:

● 導致倦怠的環境或行為

● 你陷入倦怠的跡象

● 你對導致倦怠的環境或行為有何反應

我們的目標始終是找到倦怠的根源,而不只是改正倦怠的跡象。潔西卡可以直接停止上網購物,以及恢復與朋友的社交,但那樣做無法解決她的倦怠問題。倦怠跡象並不是根本的問題,而是線索,它顯示我們正在因應問題。

我們大多是在不知不覺中陷入倦怠,那是一個漸進的過程,就像溫水煮青蛙。你把一隻青蛙扔進沸水中,牠會馬上跳出來,但你將青蛙放進溫水中,慢慢把水燒開,牠就不會注意到自己正活活被煮熟。倦怠也是如此。如果你把一個來自平衡工作環境的人放入高壓環境中,他必須以不健康的行為來應對,倦怠會馬上引起他的注意。但如果你是漸漸陷入倦怠,你可能不會注意到過程中養成的不健康習慣。不知不覺中,你的處境已經糟到連別人看了都會警鈴大作的程度,你卻完全沒有察覺。

了解你的基線狀態(換句話說,就是你能夠生存的水溫),並維持那個狀態,是你的責任。你的基線狀態是你平衡時的行為方式,那是你的恆定狀態。在平靜、可控的季節,你的日子是怎麼過的?你的基線狀態應該要是可以長久持續的,你可以維持那樣一百天也不會感到倦怠。

對許多人來說,問題在於我們忽視倦怠的行為與跡象,直到「嚴重到不行了」才處理。我們可能意識到自己很疲倦、忙碌、情緒低落,卻一直等到周遭(或內心)開始崩解,才開始正視這些症狀。我們為了再完成一個案子,或是為了加薪或升遷,而為那些遠遠超出可控基線的付出找藉口。我們告訴自己那只是暫時的階段,以為自己有足夠的燃料可以繼續硬撐,直到達成目標。或者,我們甚至可能宣稱「我就是這樣的人」,以為這種混亂狀態是我們的平衡點或個人命運──那通常不是真的,但我們很容易信以為真。

多數情況下,我們之所以是現在這個樣子,是因為以前這樣做很有效。你一再重複的習慣,可能曾經對你有益。我倦怠時,知道自己忽視了警鐘,因為周遭的歡呼聲壓過了警鐘。我做得太好了,以為倦怠只是我為成功所付出的公平代價。有很長一段時間,我覺得忽視倦怠的跡象是值得的……直到為時已晚。倦怠一開始出現時很緩慢,後來你會突然發現自己從不開心一舉跌入極其不健康的狀態。

最終說服潔西卡在工作上設立更合理基線的是,她發現,她開始做出健康的改變並維持那些改變時,並沒有發生什麼對她不利的狀況。她可以維持那些避免倦怠的界限,而且績效並未惡化,同事也不討厭她。這需要先做一些實驗嗎?那當然。弄清楚她何時可以休息以及休息多久、想辦法重新引導那些在工作時間以外仍對她有所求的人、量化手上的工作以便更清楚知道自己的時間管理狀態─ 這些改變都需要她從某處著手,然後不斷地改善解決方案,調整到適合她和她的環境為止。不過,重新找回工作以外的時間與精力,值得這樣花心思嗎?絕對值得!

潔西卡面對的是過勞型倦怠,這是三種倦怠之一。每種倦怠都有不同的壓力來源、跡象與解方。如果她是面臨另一種倦怠,我們會用相同的方法來檢查她的倦怠循環,但採用不同的管理策略。雖然我分享的一些工具可以稍做調整以消除其他類型的倦怠,但量身打造的個人化方法最有效──也就是從診斷你的倦怠類型開始做起。