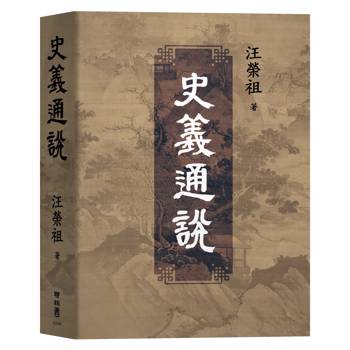

內文選摘

史義解題第一

「歷史哲學」(Philosophy of History),泰西之史義也。始於意人維柯,其學當世未顯,後日奉為先行。若再遠朔淵源,未嘗不可上推聖奧古斯丁。泰西歷史哲學,自成學門,則始自德人赫爾德,而盛於黑格爾。此學吾華罕見,故泰西論師,輒以哲學為彼邦所獨有,中土無之,故哲學史亦即西方哲學史也。唯獨英哲羅素撰《西方哲學史》,以示所論僅是西方哲學,殊為難得。按哲學一詞,誠不見於吾華舊籍,乃自日譯而來。此字原意為「愛智之學」,中華豈無愛智之學耶?雖有之,惟不盡相同耳。先秦諸子之學,諸如老聃退化說、孔丘名分說、韓非權力說,墨翟天志論、莊周相對論、鄒衍循環論、荀卿厚今薄古,不無思辨玄想,更無論魏晉玄學,宋明理學也。然與泰西哲學相比,未見邏輯論證,有欠系統論述。故而歐美論師,多謂東方無哲學也。蓋以彼之哲學,論我之哲學,豈非如以蕉論橘,而謂橘非蕉歟?既云無哲學矣,何來歷史哲學乎?

歷史哲學,其意云何?質言之,以哲學思維,演繹史之本質,以理性思維解釋史實,發見歷史軌跡、探索歷史意義之謂也。歷史哲學約有古典與現代之分,「古典」者,又稱「思辨(玄學)哲學」;「現代」者,又稱「分析哲學」。古典以系統思維,通觀全史,建構體系,賦予意義,以示歷史趨向之動力,及其歸宿,命乎?神乎?人性乎?規律乎?模式乎?目的乎?意義乎?類此皆思辨歷史哲學所欲問者也。其體系每多宏偉,派別亦漸繁多。法哲伏爾泰於《列國風情思維論》,綜述歐西中印諸文化,取有用之歷史教訓,因伏氏有鑒於其時,言行墮落,而有所望於未來,自稱所著即歷史哲學也。史之為用,非僅提供事實,且示方法之學。德人赫爾德更以通史概念,多所論述,額其書曰:「歷史哲學」。後起之黑格爾、馬克思諸輩,皆此道之名宿鉅子。黑格爾之《歷史哲學》影響深遠,名望尤高。黑氏視世界由至高無上之理性所統治,更以「形而上學」反思精神生活,而以「自由」為「精神」之本質,而精神具有層次,自由具有等級。是以歷史進程乃精神之成長,而成長取決於自由之能量。故黑氏縱覽全史,深信自由之潛力,而自由賴意志以進;唯有意志,方能登精神之佳境也。惟自由非蓄意可得,人本無上進之心,不知邁向理性之路,易流於激情私欲,黑氏謂之「理性之詭」(cunning of reason)。蓋理性支配世界,需有紀律,故唯法治社會能有自由,而自由社會之完成,則有賴於「國家」。據此,黑氏曰:世界史之重心漸由東而西,東方之中國、印度、波斯發其端,古中國之「神權專制」(theocratic despotism),唯皇帝有自由,斯乃低層之自由,所設定之倫理無道理,史皆零星之事實,科學僅屬技術,法律乃意志之表達。黑格爾貶低吾華之餘,又謂印度之精神或高於中國,然而無論中印,皆無發展精神之基礎,均處停滯狀態。波斯精神雖見諸宗教,但其宗教猶非希臘之儔。黑格爾遂視東土如人生之童年,惟一人有自由;希臘已入少年,多人有自由矣;羅馬初入成年,至德意志始臻於成熟,人人皆有自由矣!於此可見,黑格爾之史觀,以自由為核心,凴理性成長,由「正」、「反」、「合」三段,由有序之辯證而來。因不足而有「反」,有反而後有矛盾,卒以「合」解之,斯即理性之運作也。按此邏輯,黑氏之母國乃自希羅以來,自由發展最終之「合」。黑論雖然有序,自我中心之傲慢,難以掩蓋也。

黑格爾視其辯證為必然,其意云何?黑氏有全史在胸,建立四階段必然之精神進程,非「決定論」而何?而其決定論,乃形而上之設想,罕見佐證之史料,信手取材,以符其預設而已。黑格爾知時代之異,故曰但丁有異於荷馬,然其所述時代之變遷,仍基於其自身設想之思維。渠雖稱鴻儒博學,認知仍有所不足,尤昧於中華文化,為其病痛之所在。試問史既各有主體,別具特性,安能以一理貫之耶?黑氏無據之妄斷,能不謬乎?槐聚舉證曰:「其不知漢語,不必責也;然知而掉以輕心,發為高論,又老師鉅子之常態慣技,無足怪也;然而遂使東西海之名理同者,如南北海之馬牛風,則不得不為承學之士惜之」。豈不然歟?英倫大哲羅素則評之曰:黑氏之知,不出地中海世界之外也。北美名師曼德邦,亦譏之曰:黑格爾於中國四千年悠久之史,茫然不知其要。黑氏所知之中國,多自耳聞,想當然耳,而吾華碩儒讀黑氏書,見說中華無主觀自由,無個體性之自覺,竟「悚然而驚」,不解黑氏茫然於中國事也。黑氏貴其母國,謂日爾曼為自由之巔峰,竟出非理性之混世希魔,而卒亡其國,不亦謬乎!黑氏極端之唯心論「理念」(Idea),與個人浪漫與國家重利之工業化新世紀,所尊之「科學」(Science),背道而馳。然則,其所演繹之哲理實未能貫徹,哲學名家泰勒謂黑格爾哲學,雖於二十世紀一度復興,英美學界亦極重視,然「其說之主旨已亡矣」(Hegel’s central thesis is dead)。由是觀之,宏大之歷史哲學,往往閉門造車,出門不能合轍,徒勞無功。史家何必枉費心機乎?閎大不經之說,由哲學家優為之可也。故黑氏之歷史哲學,玄學也,非史學也;黑氏乃哲人也,非史家也。哲人多輕史,大哲阿里斯多德,撰《詩學》,有謂:史不如詩,首啟輕史之端。德哲尼采推波助瀾,謂史為哲用,其重在哲,不在史也。哲人之偏見,非史家所樂見,故不以歷史哲學為正業,任由哲人優為之可也。史家之中,唯湯恩比營此最力,所著《歷史之研究》,規模宏大,涵蓋至廣,煌煌十二巨冊,洋洋大觀,聲名曾盛極一時。其所論文明二十有餘,以「挑戰與反應」斷文明之興衰,凡能適應挑戰者存,不適應者亡也。湯氏雖稱博學,然涉及過廣,有所不及,不免多舛,甚且概念不明,屢遭名家酷評,自在意中。最不堪者,謂湯乃偽史家、真先知,譏訕亦云甚矣。湯恩比窮數十年之功,初受贊佩敬仰,卒遭冷嘲熱諷。故而黑格爾之一元「理念」,馬克思之唯物史觀,維柯之循環論,史賓格勒之悲觀論,與夫湯恩比之史義,皆登思辨歷史哲學於高峰,而猶多未盡人意。波伯更有言曰:思辨歷史哲學無他,「歷史之預言」耳!棄之可也。

吾華五德終始之說,貌似簡陋,有其玄理,堪比思辨之歷史哲學歟?五行盛行中土,久為政治御用。按五行者,原始之信仰,初見之於《尚書》,至戰國騶衍,始成學說。其說「深觀陰陽消息,而作怪迂之變」。騶說十餘萬言,僅存殘篇。其說閎大不經,然五德轉移之說,影響深遠,歷代政權視為合法承繼之依據。金木水火土,依次循環,木克土而後繼土,金克木而後繼木,水克火而後繼火,火克木而後繼木,土克火而後繼火,終而復始。政權之興替,隨五行而迴轉,新朝之德,必為前朝不勝之德,終而復始也。天子得五德符應,始獲天命,所謂「凡帝王者之將興也,天必先見祥乎下民」。始皇之一統天下也,即採此說,謂黃帝得土德、夏得木德、殷得金德、周得火德、秦變周而得水德,其色尚黑,名河曰德水,為水德之始。秦德其短,漢續水德;武帝改制,易為土德。董仲舒有五德為三統四法之說,將朝代之遞嬗,視為黑統、白統、赤統之循環,以及夏商文質之循環。三統以三數循環,四法以四數循環,三四十二代,即成一大循環矣。五德轉移,遂淪為政治工具。以五德終始、五行相勝,說王朝之興替,自兩漢而後,皆以大一統為主流,綿延兩千餘年矣!此說何以稱之?通觀歟?玄學歟?難言之也。蓋五行思維有序,不免參雜迷信。明人王廷相有言:「淫僻于陰陽者,必厚誣天道;傅會於五行者,必熒惑主聽」。皇家以此論正統,乃治術耳。

史義解題第一

「歷史哲學」(Philosophy of History),泰西之史義也。始於意人維柯,其學當世未顯,後日奉為先行。若再遠朔淵源,未嘗不可上推聖奧古斯丁。泰西歷史哲學,自成學門,則始自德人赫爾德,而盛於黑格爾。此學吾華罕見,故泰西論師,輒以哲學為彼邦所獨有,中土無之,故哲學史亦即西方哲學史也。唯獨英哲羅素撰《西方哲學史》,以示所論僅是西方哲學,殊為難得。按哲學一詞,誠不見於吾華舊籍,乃自日譯而來。此字原意為「愛智之學」,中華豈無愛智之學耶?雖有之,惟不盡相同耳。先秦諸子之學,諸如老聃退化說、孔丘名分說、韓非權力說,墨翟天志論、莊周相對論、鄒衍循環論、荀卿厚今薄古,不無思辨玄想,更無論魏晉玄學,宋明理學也。然與泰西哲學相比,未見邏輯論證,有欠系統論述。故而歐美論師,多謂東方無哲學也。蓋以彼之哲學,論我之哲學,豈非如以蕉論橘,而謂橘非蕉歟?既云無哲學矣,何來歷史哲學乎?

歷史哲學,其意云何?質言之,以哲學思維,演繹史之本質,以理性思維解釋史實,發見歷史軌跡、探索歷史意義之謂也。歷史哲學約有古典與現代之分,「古典」者,又稱「思辨(玄學)哲學」;「現代」者,又稱「分析哲學」。古典以系統思維,通觀全史,建構體系,賦予意義,以示歷史趨向之動力,及其歸宿,命乎?神乎?人性乎?規律乎?模式乎?目的乎?意義乎?類此皆思辨歷史哲學所欲問者也。其體系每多宏偉,派別亦漸繁多。法哲伏爾泰於《列國風情思維論》,綜述歐西中印諸文化,取有用之歷史教訓,因伏氏有鑒於其時,言行墮落,而有所望於未來,自稱所著即歷史哲學也。史之為用,非僅提供事實,且示方法之學。德人赫爾德更以通史概念,多所論述,額其書曰:「歷史哲學」。後起之黑格爾、馬克思諸輩,皆此道之名宿鉅子。黑格爾之《歷史哲學》影響深遠,名望尤高。黑氏視世界由至高無上之理性所統治,更以「形而上學」反思精神生活,而以「自由」為「精神」之本質,而精神具有層次,自由具有等級。是以歷史進程乃精神之成長,而成長取決於自由之能量。故黑氏縱覽全史,深信自由之潛力,而自由賴意志以進;唯有意志,方能登精神之佳境也。惟自由非蓄意可得,人本無上進之心,不知邁向理性之路,易流於激情私欲,黑氏謂之「理性之詭」(cunning of reason)。蓋理性支配世界,需有紀律,故唯法治社會能有自由,而自由社會之完成,則有賴於「國家」。據此,黑氏曰:世界史之重心漸由東而西,東方之中國、印度、波斯發其端,古中國之「神權專制」(theocratic despotism),唯皇帝有自由,斯乃低層之自由,所設定之倫理無道理,史皆零星之事實,科學僅屬技術,法律乃意志之表達。黑格爾貶低吾華之餘,又謂印度之精神或高於中國,然而無論中印,皆無發展精神之基礎,均處停滯狀態。波斯精神雖見諸宗教,但其宗教猶非希臘之儔。黑格爾遂視東土如人生之童年,惟一人有自由;希臘已入少年,多人有自由矣;羅馬初入成年,至德意志始臻於成熟,人人皆有自由矣!於此可見,黑格爾之史觀,以自由為核心,凴理性成長,由「正」、「反」、「合」三段,由有序之辯證而來。因不足而有「反」,有反而後有矛盾,卒以「合」解之,斯即理性之運作也。按此邏輯,黑氏之母國乃自希羅以來,自由發展最終之「合」。黑論雖然有序,自我中心之傲慢,難以掩蓋也。

黑格爾視其辯證為必然,其意云何?黑氏有全史在胸,建立四階段必然之精神進程,非「決定論」而何?而其決定論,乃形而上之設想,罕見佐證之史料,信手取材,以符其預設而已。黑格爾知時代之異,故曰但丁有異於荷馬,然其所述時代之變遷,仍基於其自身設想之思維。渠雖稱鴻儒博學,認知仍有所不足,尤昧於中華文化,為其病痛之所在。試問史既各有主體,別具特性,安能以一理貫之耶?黑氏無據之妄斷,能不謬乎?槐聚舉證曰:「其不知漢語,不必責也;然知而掉以輕心,發為高論,又老師鉅子之常態慣技,無足怪也;然而遂使東西海之名理同者,如南北海之馬牛風,則不得不為承學之士惜之」。豈不然歟?英倫大哲羅素則評之曰:黑氏之知,不出地中海世界之外也。北美名師曼德邦,亦譏之曰:黑格爾於中國四千年悠久之史,茫然不知其要。黑氏所知之中國,多自耳聞,想當然耳,而吾華碩儒讀黑氏書,見說中華無主觀自由,無個體性之自覺,竟「悚然而驚」,不解黑氏茫然於中國事也。黑氏貴其母國,謂日爾曼為自由之巔峰,竟出非理性之混世希魔,而卒亡其國,不亦謬乎!黑氏極端之唯心論「理念」(Idea),與個人浪漫與國家重利之工業化新世紀,所尊之「科學」(Science),背道而馳。然則,其所演繹之哲理實未能貫徹,哲學名家泰勒謂黑格爾哲學,雖於二十世紀一度復興,英美學界亦極重視,然「其說之主旨已亡矣」(Hegel’s central thesis is dead)。由是觀之,宏大之歷史哲學,往往閉門造車,出門不能合轍,徒勞無功。史家何必枉費心機乎?閎大不經之說,由哲學家優為之可也。故黑氏之歷史哲學,玄學也,非史學也;黑氏乃哲人也,非史家也。哲人多輕史,大哲阿里斯多德,撰《詩學》,有謂:史不如詩,首啟輕史之端。德哲尼采推波助瀾,謂史為哲用,其重在哲,不在史也。哲人之偏見,非史家所樂見,故不以歷史哲學為正業,任由哲人優為之可也。史家之中,唯湯恩比營此最力,所著《歷史之研究》,規模宏大,涵蓋至廣,煌煌十二巨冊,洋洋大觀,聲名曾盛極一時。其所論文明二十有餘,以「挑戰與反應」斷文明之興衰,凡能適應挑戰者存,不適應者亡也。湯氏雖稱博學,然涉及過廣,有所不及,不免多舛,甚且概念不明,屢遭名家酷評,自在意中。最不堪者,謂湯乃偽史家、真先知,譏訕亦云甚矣。湯恩比窮數十年之功,初受贊佩敬仰,卒遭冷嘲熱諷。故而黑格爾之一元「理念」,馬克思之唯物史觀,維柯之循環論,史賓格勒之悲觀論,與夫湯恩比之史義,皆登思辨歷史哲學於高峰,而猶多未盡人意。波伯更有言曰:思辨歷史哲學無他,「歷史之預言」耳!棄之可也。

吾華五德終始之說,貌似簡陋,有其玄理,堪比思辨之歷史哲學歟?五行盛行中土,久為政治御用。按五行者,原始之信仰,初見之於《尚書》,至戰國騶衍,始成學說。其說「深觀陰陽消息,而作怪迂之變」。騶說十餘萬言,僅存殘篇。其說閎大不經,然五德轉移之說,影響深遠,歷代政權視為合法承繼之依據。金木水火土,依次循環,木克土而後繼土,金克木而後繼木,水克火而後繼火,火克木而後繼木,土克火而後繼火,終而復始。政權之興替,隨五行而迴轉,新朝之德,必為前朝不勝之德,終而復始也。天子得五德符應,始獲天命,所謂「凡帝王者之將興也,天必先見祥乎下民」。始皇之一統天下也,即採此說,謂黃帝得土德、夏得木德、殷得金德、周得火德、秦變周而得水德,其色尚黑,名河曰德水,為水德之始。秦德其短,漢續水德;武帝改制,易為土德。董仲舒有五德為三統四法之說,將朝代之遞嬗,視為黑統、白統、赤統之循環,以及夏商文質之循環。三統以三數循環,四法以四數循環,三四十二代,即成一大循環矣。五德轉移,遂淪為政治工具。以五德終始、五行相勝,說王朝之興替,自兩漢而後,皆以大一統為主流,綿延兩千餘年矣!此說何以稱之?通觀歟?玄學歟?難言之也。蓋五行思維有序,不免參雜迷信。明人王廷相有言:「淫僻于陰陽者,必厚誣天道;傅會於五行者,必熒惑主聽」。皇家以此論正統,乃治術耳。