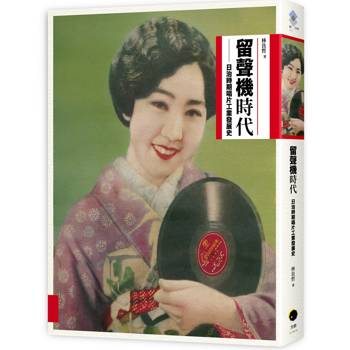

第五章 商戰,金鳥大戰飛鷹(節錄)

一九二六年六月十七日晚間,臺北市最熱鬧的「榮町」商店,將舉辦「聯合大賣出(拍賣)」活動。為了吸引顧客上門,店家們不但提供商品折扣,還舉辦「店主變裝猜謎」比賽,由十位當地的店鋪老闆「改變」造型,穿上不同人士的衣物,在商店街走動,若有民眾能從一群人中「找」到他們,並說出其商號名稱,就能獲得該商店提供的獎品。

這項「店主變裝猜謎」比賽中,十位店主分別打扮成日本婦女、老人、公務人員、街頭苦力等,《臺灣日日新報》成為此活動的配合媒體,先在報紙上刊登店主們的照片及其商號,以供民眾辨識。而參與變裝的其中一人,正是在「榮町」開設商店的「日本蓄音器商會主」栢野正次郎。

身為負責人的栢野正次郎,為何要費力打扮參加活動呢?回顧報紙的記載,此次「榮町」商店舉辦「聯合大賣出」活動,是為了要促銷商品,而此時日蓄商會正好在臺灣推出新產品,栢野正次郎為拓展生意,才會勞心費力參與「店主變裝猜謎」比賽,不但配合「聯合大賣出」活動,更能趁機推銷。

一九二五年,栢野正次郎於從姊夫岡本樫太郎手中頂下日蓄商會「臺北出張所」的經營權,在臺北市做起生意。前一章曾提及岡本樫太郎於一九一四年時帶領十五位臺灣藝人前往東京錄製音樂,製作首批臺灣音樂唱片,而岡本樫太郎經營多年後,將經營權轉手給栢野正次郎。就在此時,栢野正次郎面臨一個抉擇,他是否要再度製作臺灣音樂的唱片?

這是一個重大的抉擇,因為日蓄商會一九一四年首次的錄音經驗,銷售成績不佳,因此臺灣音樂唱片製作從此中斷。十二年後,唱片市場已經改變,原本昂貴的留聲機一再降價,尤其是「低階」產品,價格更是跌落谷底,留聲機不再是有錢人才買得起的娛樂用品,甚至有業者推出「分期付款」方式,讓一般民眾也能買得起。

栢野正次郎接手後,繼續灌錄臺灣音樂唱片,開拓臺灣的唱片市場。一九二六年五月,他再度灌錄臺灣音樂,六月開始販售,此時正好「榮町」商店舉辦「聯合大賣出」活動。栢野正次郎藉此次機會參加「店主變裝猜謎」比賽,不但能將自己的照片刊登報章上,也能夠藉此打廣告,增加店鋪的知名度。

但是,栢野正次郎的如意算盤也面臨挑戰!除了日蓄商會之外,另一家唱片公司也磨刀霍霍,看準機會再度灌錄臺灣音樂唱片,準備搶奪商機,攻占唱片市場,就在此時,他遭遇競爭對手的直接挑戰!

我是一隻小小鳥:金鳥印

一九二六年九月十二日《臺灣日日新報》以〈蓄音器界を風靡する 小形物臺灣歌謠レコート〉(風靡留聲機界的臺灣歌謠小唱片)為標題,報導一九二六年的年初,日本阪神地區的「金鳥敷島印」籌備來臺灣錄音,並找臺灣藝人總共錄製「百回」(指一百多面)唱片。

「金鳥敷島印」簡稱為「金鳥印」,這是一家位於日本兵庫縣尼崎市(在大阪與神戶之間)的公司,名稱為「特許レコード(唱片)製作所」(以下稱為「特許唱片」)。此公司資本額只有十萬元,算是一家小公司,商標上有一隻彩色的小鸚鵡,標籤則有「金鳥印」字樣。

特許唱片於一九二五年成立,主力發展「小型物レコード」(小唱片)。一般唱片的直徑為十英寸,而小唱片是七英寸唱片,中間使用一張厚紙為底料,僅塗上一層蟲膠,唱片縮小且材料縮減,成本自然降低,可以「低價」上市。

當時的日本,一般唱片的售價為七十錢到一元二十錢之間,英美等西方國家及中國的進口唱片,必須課徵關稅,價格更加昂貴,但特許唱片的十英寸盤,每片價格只要八十錢,七英寸五十錢,甚至還有「四英寸」單面盤,超低價只要二十錢。除了價格便宜,特許唱片還推出一個花招,製作出所謂的「團扇レコード」(圓型扇子的唱片),這種特殊規格的唱片特別製作成藍色或紅色等顏色,除了可以播放音樂之外,若裝上一個手把,就能變成一把扇子,相較於傳統的唱片公司來說,其「花招」可說相當獨特。

為了搶奪市場,特許唱片不只在唱片製作上節省成本,更開發出小型的留聲機。這種小型留聲機相當便宜,一臺僅要八元五十錢,根據〈蓄音器界を風靡する 小形物臺灣歌謠レコート〉報導,一九二六年春天,這臺低價的留聲機在日本已經賣出二萬臺,因此特許唱片所開發的留聲機,相較於每臺至少要二十元以上的其他品牌留聲機,顯得更有競爭力。

一九二六年初,特許唱片注意到臺灣市場,臺北「資生堂藥局」成立臨時錄音室,邀請多位臺灣藝人,總共錄製超過一百面的音樂。根據目前出土的特許唱片臺灣音樂唱片來看,錄音的內容包括歌仔戲、北管、南管、客家採茶及臺灣風俗歌(民謠),代理店為臺北市京町的廣濟堂,而「第一手發賣元」(大盤商)則是臺北市榮町的文明堂。

以特許唱片在報紙刊登的廣告來看,至少在臺灣發行二回唱片,第一回是一九二六年春夏之交,第二回在一九二七年的二月,但比照出土唱片,發現有報紙廣告之外的唱片出現,推測應該有第三回的發行。

特許唱片最大特色是號稱不會破損,甚至以「蹈んでも叩いても破るめ」(用腳踩或用手打,都不會破)為宣傳口號,算是一項革新的發明。在當時,唱片的材質為蟲膠,不但製作成本較高,而且唱片掉到地上或用力壓就會破損。而特許唱片不但不會破損,價格還較其他廠牌低廉,在商業的行銷上自然有利基。

但「一分錢、一分貨」是商場定律,特許唱片的蟲膠僅有薄薄一層,播放時聲音效果比一般唱片差,唱針與唱片的磨損較嚴重,一張唱片可重複聽的次數也比一般唱片還要少。以目前出土的唱片來看,聲音品質都很不好,與日本蓄音器商會發行的唱片,在品質上不可同日而語。一九二八年後,特許唱片不再發行臺灣音樂唱片,從臺灣的唱片市場撤退。

特許唱片的發行目錄及唱片上,有一種新劇種正在臺灣誕生,那正是源自於臺灣本土的「歌仔戲」。其實,一九一四年日蓄商會錄音的唱片上,就可以看見〈三伯英台〉(梁山伯與祝英台),仔細聆聽發現,此時的歌仔戲與現存於宜蘭的「老歌仔」較為相似,全以「七字仔調」貫穿而沒有換調,但一九二六年特許唱片出版的劇目,除〈三伯英台〉外,還有〈孟姜女〉、〈陳三五娘〉等,演唱者包括藝人許成家、林氏伴、李氏王燕等人,這些藝人為臺灣第一代的歌仔戲職業藝人,都是在野臺或內臺(戲院)表演,早已頗有聲名。

另外,盲眼藝人陳石春也灌錄唱片,他以演唱臺灣民謠及勸世歌為主,在特許唱片也錄下不少的「臺灣風俗歌」(即是傳統的「唸歌」),其中包括〈安童賣菜〉、〈孟姜女〉等,推出後受到歡迎。

初試啼聲的狂鷹:飛鷹標

有關栢野正次郎的訊息,目前能找到的資料並不多,但他在臺灣商界奮鬥多年有成,被譽為「八面玲瓏の人」,形容其在商場應對自如;此外,他因在唱片行業引領潮流,也被譽為「臺灣レコード(唱片)界的大先輩、功勞者」。

栢野正次郎於一九二五年承接日蓄商會「臺北出張所」的經營權,開始規劃臺灣的事業,搶攻唱片市場。為何栢野正次郎看中臺灣音樂?並展開錄製、販賣呢?根據一九二六年九月二十三日《臺南新報》的〈新製臺灣曲盤〉報導指出,留聲機普及後,臺灣人開始購買唱片,而市面上並無臺灣音樂相關的產品,只能由中國進口,但因進口關稅(當時中國算是外國)及附加奢侈稅(唱片算是奢侈品)之故,中國唱片的零售價格每張就要四元,而且唱片品質不佳,讓消費者難以接受。

中國進口的唱片價格高昂,臺灣又沒有錄製本土音樂,這讓栢野正次郎看見商機,開始協調日本總公司支援。一九二六年五月二十四日,《臺灣日日新報》有一篇標題〈印製蓄音器之歌曲盤〉的新聞,報導內容指出:

「日前來臺之日本蓄音器商會大阪副支店長片山、技師出川、文藝部員藤井氏,為印製臺灣獨特之歌曲,攜有吹入機械,自去十六日以來,每日招請臺北集弦堂、共樂軒音樂員,及本島藝妓數名,在市內明石町臺北麥酒樓上,印製御前演奏之百鳥歸巢及獻地圖、蓮英託夢,小曲嘆煙花、八月十五等臺灣歌曲,其原板已於十八日送去,來月當能製成。」

從這則報導可得知,在栢野正次郎的努力下,日蓄商會於一九二六年五月十六日派專人到臺灣進行錄音。所謂「吹入機械」,是指錄音器材,而錄音地點在臺北市明石町(現今臺大醫院、二二八紀念公園附近)的「臺北麥酒」樓上。至於錄音者為「集弦堂、共樂軒音樂員,本島藝妓」。

在此必須說明,「集弦堂」為臺北大稻埕的南管子弟社團,「共樂軒」則是大稻埕的北管子弟社團。南管演奏輕悠文雅,又有「御前清音」之譽,而北管則高亢熱鬧,深受當時民間人士喜愛。至於文中〈百鳥歸巢〉為南管音樂曲牌,而〈獻地圖〉、〈蓮英託夢〉則是北管、京劇之戲劇,至於〈嘆煙花〉、〈八月十五〉(全名為〈八月十五賞月光〉)則是京劇中的「小曲」,當時的臺灣,不少酒家的藝旦擅長演唱京劇,甚至能粉墨登臺。

一九二六年九月十二日,《臺灣日日新報》以〈蓄音器界を風靡する 小形物臺灣歌謠レコート〉(風靡留聲機界的臺灣歌謠小唱片)為標題,報導此次的錄音工作:「要在唱片市場上領先,必須了解臺灣音樂的特色,而且要找到一流的藝人錄音,才能獲得消費者的青睞,而臺灣音樂最大的特徵就是『哀調』,一流的藝人則是在「藝旦間」(酒家),這些身處風月場所的藝旦,從小就在臺灣音樂的環境下長大,並有專業樂師的訓練,因此其技藝可說是相當優秀。」

報導中也說明,當時參與錄音者為大稻埕的「江山樓」、「東薈芳」二家知名酒家的藝旦及藝師,他們都曾於日本皇族訪問臺灣時擔任表演工作,一九二三年日本皇太子(日後的昭和天皇)來臺灣訪問,這些藝人都曾經出場演出,讓參訪貴賓聆聽臺灣音樂。而報導中也記錄當時錄音的曲目,除了南管、北管、京劇小曲之外,還有所謂的「俗謠三伯英台」,這正是歌仔戲《三伯英台》(梁山伯與祝英台)戲齣,但因唱片聲音容量限制,只能錄製其中一小段。

根據出版的唱片及目錄,可知當時參與錄音的「江山樓」及「東薈芳」藝旦,包括金蓮、阿椪、鱸鰻、大金治、網市、雲霞、烏肉網市、阿好、阿蕊、阿珠等人;臺北市著名的北管子弟社團「靈安社」及「共樂軒」也參與錄音,再加上當時著名的歌仔戲演員汪思明、溫紅塗、游氏桂芳及施金水等人都加入陣容。錄製的音樂中,藝旦大部分錄製京調(京劇)及當時所流行的小調,而靈安社及共樂軒則錄製傳統的北管戲曲;歌仔戲方面,則是早期的「四大戲齣」(指《三伯英台》、《陳三五娘》、《李連生與白玉枝》、《呂蒙正得繡球》)。

一九二六年十月,日蓄商會以「鷹標」(英文標示Nipponopone即是以「日本的蓄音器」為名稱)為代表性商標,刊登大幅廣告及印製精美的目錄,目錄廣告標題中即宣稱:「真正本島名班、頭等華音曲盤」,內容則強調:

「謹啟者,本社不惜巨資於本年五月中特派技術員到本島招聘特色藝妓及有名曲師,撮唱最新流行歌曲,品質堅牢、聲音明亮之十吋大曲盤,與他品大相懸殊,玆將藝術者及曲名列於別行,又本社發賣鷹標蓄音器,係應用最新技術,為國內第一良品,誠蒙惠顧,當以確實價格以應雅命。」

在這則廣告中,日本蓄音器商會除了說明發售的唱片是十英寸「曲盤」(唱片),更強調唱片品質優於其他公司,明顯想與「金鳥印」的產品有所區隔,藉此稱霸臺灣的唱片市場。

日蓄商會以「鷹標」發行第一回唱片後,發現特許唱片發行的「金鳥印」唱片以低價行銷有一定的市場,也採用價格區隔策略,後來發行時區分「鷹標」(唱片上英文Nipponopone的圖案為老鷹)及「駱駝標」(英文為「Orient」,即「東洋」之意,日本稱為「ラクダ印」),「鷹標」價格最高,而「駱駝標」則是低價唱片,價格還比特許唱片的十吋盤便宜,希望能爭奪臺灣唱片市場。

一九二六年六月十七日晚間,臺北市最熱鬧的「榮町」商店,將舉辦「聯合大賣出(拍賣)」活動。為了吸引顧客上門,店家們不但提供商品折扣,還舉辦「店主變裝猜謎」比賽,由十位當地的店鋪老闆「改變」造型,穿上不同人士的衣物,在商店街走動,若有民眾能從一群人中「找」到他們,並說出其商號名稱,就能獲得該商店提供的獎品。

這項「店主變裝猜謎」比賽中,十位店主分別打扮成日本婦女、老人、公務人員、街頭苦力等,《臺灣日日新報》成為此活動的配合媒體,先在報紙上刊登店主們的照片及其商號,以供民眾辨識。而參與變裝的其中一人,正是在「榮町」開設商店的「日本蓄音器商會主」栢野正次郎。

身為負責人的栢野正次郎,為何要費力打扮參加活動呢?回顧報紙的記載,此次「榮町」商店舉辦「聯合大賣出」活動,是為了要促銷商品,而此時日蓄商會正好在臺灣推出新產品,栢野正次郎為拓展生意,才會勞心費力參與「店主變裝猜謎」比賽,不但配合「聯合大賣出」活動,更能趁機推銷。

一九二五年,栢野正次郎於從姊夫岡本樫太郎手中頂下日蓄商會「臺北出張所」的經營權,在臺北市做起生意。前一章曾提及岡本樫太郎於一九一四年時帶領十五位臺灣藝人前往東京錄製音樂,製作首批臺灣音樂唱片,而岡本樫太郎經營多年後,將經營權轉手給栢野正次郎。就在此時,栢野正次郎面臨一個抉擇,他是否要再度製作臺灣音樂的唱片?

這是一個重大的抉擇,因為日蓄商會一九一四年首次的錄音經驗,銷售成績不佳,因此臺灣音樂唱片製作從此中斷。十二年後,唱片市場已經改變,原本昂貴的留聲機一再降價,尤其是「低階」產品,價格更是跌落谷底,留聲機不再是有錢人才買得起的娛樂用品,甚至有業者推出「分期付款」方式,讓一般民眾也能買得起。

栢野正次郎接手後,繼續灌錄臺灣音樂唱片,開拓臺灣的唱片市場。一九二六年五月,他再度灌錄臺灣音樂,六月開始販售,此時正好「榮町」商店舉辦「聯合大賣出」活動。栢野正次郎藉此次機會參加「店主變裝猜謎」比賽,不但能將自己的照片刊登報章上,也能夠藉此打廣告,增加店鋪的知名度。

但是,栢野正次郎的如意算盤也面臨挑戰!除了日蓄商會之外,另一家唱片公司也磨刀霍霍,看準機會再度灌錄臺灣音樂唱片,準備搶奪商機,攻占唱片市場,就在此時,他遭遇競爭對手的直接挑戰!

我是一隻小小鳥:金鳥印

一九二六年九月十二日《臺灣日日新報》以〈蓄音器界を風靡する 小形物臺灣歌謠レコート〉(風靡留聲機界的臺灣歌謠小唱片)為標題,報導一九二六年的年初,日本阪神地區的「金鳥敷島印」籌備來臺灣錄音,並找臺灣藝人總共錄製「百回」(指一百多面)唱片。

「金鳥敷島印」簡稱為「金鳥印」,這是一家位於日本兵庫縣尼崎市(在大阪與神戶之間)的公司,名稱為「特許レコード(唱片)製作所」(以下稱為「特許唱片」)。此公司資本額只有十萬元,算是一家小公司,商標上有一隻彩色的小鸚鵡,標籤則有「金鳥印」字樣。

特許唱片於一九二五年成立,主力發展「小型物レコード」(小唱片)。一般唱片的直徑為十英寸,而小唱片是七英寸唱片,中間使用一張厚紙為底料,僅塗上一層蟲膠,唱片縮小且材料縮減,成本自然降低,可以「低價」上市。

當時的日本,一般唱片的售價為七十錢到一元二十錢之間,英美等西方國家及中國的進口唱片,必須課徵關稅,價格更加昂貴,但特許唱片的十英寸盤,每片價格只要八十錢,七英寸五十錢,甚至還有「四英寸」單面盤,超低價只要二十錢。除了價格便宜,特許唱片還推出一個花招,製作出所謂的「團扇レコード」(圓型扇子的唱片),這種特殊規格的唱片特別製作成藍色或紅色等顏色,除了可以播放音樂之外,若裝上一個手把,就能變成一把扇子,相較於傳統的唱片公司來說,其「花招」可說相當獨特。

為了搶奪市場,特許唱片不只在唱片製作上節省成本,更開發出小型的留聲機。這種小型留聲機相當便宜,一臺僅要八元五十錢,根據〈蓄音器界を風靡する 小形物臺灣歌謠レコート〉報導,一九二六年春天,這臺低價的留聲機在日本已經賣出二萬臺,因此特許唱片所開發的留聲機,相較於每臺至少要二十元以上的其他品牌留聲機,顯得更有競爭力。

一九二六年初,特許唱片注意到臺灣市場,臺北「資生堂藥局」成立臨時錄音室,邀請多位臺灣藝人,總共錄製超過一百面的音樂。根據目前出土的特許唱片臺灣音樂唱片來看,錄音的內容包括歌仔戲、北管、南管、客家採茶及臺灣風俗歌(民謠),代理店為臺北市京町的廣濟堂,而「第一手發賣元」(大盤商)則是臺北市榮町的文明堂。

以特許唱片在報紙刊登的廣告來看,至少在臺灣發行二回唱片,第一回是一九二六年春夏之交,第二回在一九二七年的二月,但比照出土唱片,發現有報紙廣告之外的唱片出現,推測應該有第三回的發行。

特許唱片最大特色是號稱不會破損,甚至以「蹈んでも叩いても破るめ」(用腳踩或用手打,都不會破)為宣傳口號,算是一項革新的發明。在當時,唱片的材質為蟲膠,不但製作成本較高,而且唱片掉到地上或用力壓就會破損。而特許唱片不但不會破損,價格還較其他廠牌低廉,在商業的行銷上自然有利基。

但「一分錢、一分貨」是商場定律,特許唱片的蟲膠僅有薄薄一層,播放時聲音效果比一般唱片差,唱針與唱片的磨損較嚴重,一張唱片可重複聽的次數也比一般唱片還要少。以目前出土的唱片來看,聲音品質都很不好,與日本蓄音器商會發行的唱片,在品質上不可同日而語。一九二八年後,特許唱片不再發行臺灣音樂唱片,從臺灣的唱片市場撤退。

特許唱片的發行目錄及唱片上,有一種新劇種正在臺灣誕生,那正是源自於臺灣本土的「歌仔戲」。其實,一九一四年日蓄商會錄音的唱片上,就可以看見〈三伯英台〉(梁山伯與祝英台),仔細聆聽發現,此時的歌仔戲與現存於宜蘭的「老歌仔」較為相似,全以「七字仔調」貫穿而沒有換調,但一九二六年特許唱片出版的劇目,除〈三伯英台〉外,還有〈孟姜女〉、〈陳三五娘〉等,演唱者包括藝人許成家、林氏伴、李氏王燕等人,這些藝人為臺灣第一代的歌仔戲職業藝人,都是在野臺或內臺(戲院)表演,早已頗有聲名。

另外,盲眼藝人陳石春也灌錄唱片,他以演唱臺灣民謠及勸世歌為主,在特許唱片也錄下不少的「臺灣風俗歌」(即是傳統的「唸歌」),其中包括〈安童賣菜〉、〈孟姜女〉等,推出後受到歡迎。

初試啼聲的狂鷹:飛鷹標

有關栢野正次郎的訊息,目前能找到的資料並不多,但他在臺灣商界奮鬥多年有成,被譽為「八面玲瓏の人」,形容其在商場應對自如;此外,他因在唱片行業引領潮流,也被譽為「臺灣レコード(唱片)界的大先輩、功勞者」。

栢野正次郎於一九二五年承接日蓄商會「臺北出張所」的經營權,開始規劃臺灣的事業,搶攻唱片市場。為何栢野正次郎看中臺灣音樂?並展開錄製、販賣呢?根據一九二六年九月二十三日《臺南新報》的〈新製臺灣曲盤〉報導指出,留聲機普及後,臺灣人開始購買唱片,而市面上並無臺灣音樂相關的產品,只能由中國進口,但因進口關稅(當時中國算是外國)及附加奢侈稅(唱片算是奢侈品)之故,中國唱片的零售價格每張就要四元,而且唱片品質不佳,讓消費者難以接受。

中國進口的唱片價格高昂,臺灣又沒有錄製本土音樂,這讓栢野正次郎看見商機,開始協調日本總公司支援。一九二六年五月二十四日,《臺灣日日新報》有一篇標題〈印製蓄音器之歌曲盤〉的新聞,報導內容指出:

「日前來臺之日本蓄音器商會大阪副支店長片山、技師出川、文藝部員藤井氏,為印製臺灣獨特之歌曲,攜有吹入機械,自去十六日以來,每日招請臺北集弦堂、共樂軒音樂員,及本島藝妓數名,在市內明石町臺北麥酒樓上,印製御前演奏之百鳥歸巢及獻地圖、蓮英託夢,小曲嘆煙花、八月十五等臺灣歌曲,其原板已於十八日送去,來月當能製成。」

從這則報導可得知,在栢野正次郎的努力下,日蓄商會於一九二六年五月十六日派專人到臺灣進行錄音。所謂「吹入機械」,是指錄音器材,而錄音地點在臺北市明石町(現今臺大醫院、二二八紀念公園附近)的「臺北麥酒」樓上。至於錄音者為「集弦堂、共樂軒音樂員,本島藝妓」。

在此必須說明,「集弦堂」為臺北大稻埕的南管子弟社團,「共樂軒」則是大稻埕的北管子弟社團。南管演奏輕悠文雅,又有「御前清音」之譽,而北管則高亢熱鬧,深受當時民間人士喜愛。至於文中〈百鳥歸巢〉為南管音樂曲牌,而〈獻地圖〉、〈蓮英託夢〉則是北管、京劇之戲劇,至於〈嘆煙花〉、〈八月十五〉(全名為〈八月十五賞月光〉)則是京劇中的「小曲」,當時的臺灣,不少酒家的藝旦擅長演唱京劇,甚至能粉墨登臺。

一九二六年九月十二日,《臺灣日日新報》以〈蓄音器界を風靡する 小形物臺灣歌謠レコート〉(風靡留聲機界的臺灣歌謠小唱片)為標題,報導此次的錄音工作:「要在唱片市場上領先,必須了解臺灣音樂的特色,而且要找到一流的藝人錄音,才能獲得消費者的青睞,而臺灣音樂最大的特徵就是『哀調』,一流的藝人則是在「藝旦間」(酒家),這些身處風月場所的藝旦,從小就在臺灣音樂的環境下長大,並有專業樂師的訓練,因此其技藝可說是相當優秀。」

報導中也說明,當時參與錄音者為大稻埕的「江山樓」、「東薈芳」二家知名酒家的藝旦及藝師,他們都曾於日本皇族訪問臺灣時擔任表演工作,一九二三年日本皇太子(日後的昭和天皇)來臺灣訪問,這些藝人都曾經出場演出,讓參訪貴賓聆聽臺灣音樂。而報導中也記錄當時錄音的曲目,除了南管、北管、京劇小曲之外,還有所謂的「俗謠三伯英台」,這正是歌仔戲《三伯英台》(梁山伯與祝英台)戲齣,但因唱片聲音容量限制,只能錄製其中一小段。

根據出版的唱片及目錄,可知當時參與錄音的「江山樓」及「東薈芳」藝旦,包括金蓮、阿椪、鱸鰻、大金治、網市、雲霞、烏肉網市、阿好、阿蕊、阿珠等人;臺北市著名的北管子弟社團「靈安社」及「共樂軒」也參與錄音,再加上當時著名的歌仔戲演員汪思明、溫紅塗、游氏桂芳及施金水等人都加入陣容。錄製的音樂中,藝旦大部分錄製京調(京劇)及當時所流行的小調,而靈安社及共樂軒則錄製傳統的北管戲曲;歌仔戲方面,則是早期的「四大戲齣」(指《三伯英台》、《陳三五娘》、《李連生與白玉枝》、《呂蒙正得繡球》)。

一九二六年十月,日蓄商會以「鷹標」(英文標示Nipponopone即是以「日本的蓄音器」為名稱)為代表性商標,刊登大幅廣告及印製精美的目錄,目錄廣告標題中即宣稱:「真正本島名班、頭等華音曲盤」,內容則強調:

「謹啟者,本社不惜巨資於本年五月中特派技術員到本島招聘特色藝妓及有名曲師,撮唱最新流行歌曲,品質堅牢、聲音明亮之十吋大曲盤,與他品大相懸殊,玆將藝術者及曲名列於別行,又本社發賣鷹標蓄音器,係應用最新技術,為國內第一良品,誠蒙惠顧,當以確實價格以應雅命。」

在這則廣告中,日本蓄音器商會除了說明發售的唱片是十英寸「曲盤」(唱片),更強調唱片品質優於其他公司,明顯想與「金鳥印」的產品有所區隔,藉此稱霸臺灣的唱片市場。

日蓄商會以「鷹標」發行第一回唱片後,發現特許唱片發行的「金鳥印」唱片以低價行銷有一定的市場,也採用價格區隔策略,後來發行時區分「鷹標」(唱片上英文Nipponopone的圖案為老鷹)及「駱駝標」(英文為「Orient」,即「東洋」之意,日本稱為「ラクダ印」),「鷹標」價格最高,而「駱駝標」則是低價唱片,價格還比特許唱片的十吋盤便宜,希望能爭奪臺灣唱片市場。