導言 人類的非自然歷史

作為一個人類學家,我已經很習慣人家用一副我很奇怪,或者我很愚蠢,或者我又奇怪又愚蠢的眼神看我了。

那時我人正在太平洋上的一座熱帶島嶼,接下來兩年那裡就是我的家。這是我第一次進行實地田野調查,當地人正要去墓廟祭拜祖先,我就這樣跟在他們身邊。那時的我還是劍橋大學的博士生,但劍橋大學位於千里之外的英格蘭,而我人卻來到這裡,讓自己完全置身於一處幾乎沒人研究過的巴布亞紐幾內亞(Papua New Guinea)土著文化當中。這是一個深藏於雨林之中的部落,部落居民說的語言從來沒有人以文字記錄過,他們沒有電力也沒有自來水,外面世界的人幾乎從沒聽說過他們的存在。我勤奮地參與他們每天的生活,在人們從事活動的時候採訪他們,把聽說的一切寫在筆記本上。

這座墓廟跟村落其他房舍外觀類似,屋頂都是茅草,使用當地人拿刀斧在周圍叢林採集來的材料搭建而成;然而,墓廟卻擁有非常獨特的宗教功能。我是個認真又誠懇的學生,我認為有必要從各種角度探討這種供養祖先的觀念。「祖靈能夠直接穿越墓廟竹編牆面這樣的物質嗎?」「祖靈真的能實際上把供品吃掉嗎?」「供品真的能夠取悅祖靈嗎?」

每問一個問題,我那些土著朋友們臉上就會多出一層困惑。開始進行實地調查幾個月後,人們似乎已經習慣我沒完沒了的幼稚問題了。整體來說,他們對我表現出極大的寬容,有無限的耐心幫助我解開誤會。然而,我最新一輪的詢問,似乎創下了荒謬的新紀錄。祖靈「當然」可以穿過牆壁啊;祖靈「當然」不會實際把供奉的食品吞下去啊,真的吃掉也太離譜了吧;祖靈享用供品「當然」很高興啊,不然我們幹嘛要拜祂們呢?

針對最後一個問題的回答,比其他回應更引發了我的興趣。我脫口叫道:「啊哈!所以祖靈雖然沒有身體,卻還是擁有思想囉?」我的訪談對象訝異地望著我,祖靈「當然」有心靈、有思想啊。或許他們出於禮貌而沒說出口的話是:我們真的是犯了傻,怎麼會邀請這個白痴一起參加咱們最神聖的儀式呢?

我所接受的人類學訓練,教導並鼓勵我放下自認為自己知道的一切,盡可能以最開放的態度來從事實地觀察,放下源自我自身文化背景的成見、預設和先入為主的觀點--此乃「民族中心主義」(ethnocentrism)的原罪。但真相是,即便在我詢問他們有關祖先問題的當下,我其實早就知道他們會給出什麼答案了。怎麼會這樣呢?因為我的東道主們說得沒錯,這些都是顯而易見的答案啊。事實上,對於任何地方的任何人來說,這都是顯而易見的。在地球上的任何人類社會詢問有關亡者的問題,你會發現人們給的回答都是大同小異。普天之下所有人都很熟悉靈魂沒有形體卻依然擁有心靈的思想,因此,靈魂依然能以情感回應、能記住、能理解我們所說的話。另一個同樣舉世皆有的想法是,人的精神與肉體可以分離,人的靈魂在死後依然存在。想想英國鄉間鬼屋裡頭的鬼祟,想想非裔巴西文化中的附體鬼神,或者想想中國人敬拜的祖先吧。

這些觀念之所以放諸四海皆有,是因為它們深植於人類本性,並隨著人類新世代的出現重新冒出頭來。這些自然出現的信念,是人類這個物種最為獨特的特徵之一。透過觀察黑猩猩、倭黑猩猩、大猩猩的行為可以斷定,與人類關係最近的靈長類親戚,並不會想像有個亡者靈魂的世界存在,靈魂會要求被供養、被安撫,並可以成為祈求幫助的對象。在人類社會中,這些觀念卻是遍地開花。在不同的文化群體中,這些信念的具體特徵是以多到無窮盡的方式表達出來,同時,這些信念的基本要素又在人類歷史進程中一再浮現。

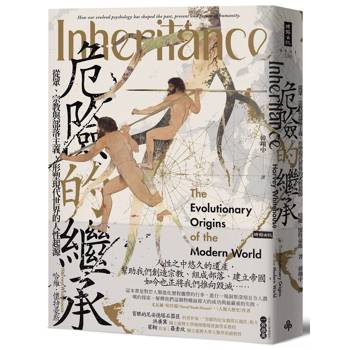

換句話說,人類一代傳給下一代的事物--也就是我們的文化傳統--有非常多樣的呈現型態。但是講到底,這一切都深植於人類演化形成的心理(evolved psychology)。文化上演化形成的傳統(culturally evolved tradition)與生物學上演化形成的直覺(biologically evolved intuition)之結合,構成了人類這個物種的集體遺產,透過歷代列祖列宗傳承給了我們。這本書要談的,就是這樣的遺緒與承繼,以及糟蹋這些遺產的危險,還有人類在未來該如何更明智地運用這些遺產。

人性與非自然歷史

人類共同遺產中的三大基石,是可以在所有人類社會中反覆觀察到的三大自然成見或傾向(natural bias)。第一個是從眾性或從眾主義(conformism):我們熱衷於模仿他人,學習成長過程所處的群體擁有的儀式與習俗--只要那是我們周遭的人們在做的事情--其中也包括在特定建築物擺上食物供品。第二個是宗教性(religiosity):我們自然而然傾向去獲取及傳播與神明、靈魂與祖先有關的思想。第三個是部落性或部落主義(tribalism):我們對於群體或團體往往抱持激切的忠誠,無論表達方式是奢華的慶典,或是冒著生命危險上戰場。欲了解這個世界的歷史如何開展、為何如此開展,這三種成見實為關鍵。

不過,雖然我認為這些信念有其天生或自然的基礎,但這本書並不是一部粗陋簡化的演化心理學(evolutionary psychology)著作,認定人類行為終究是被基因注定。這本書要說的是,在數千年的文化演化(cultural evolution)之中,人類的自然成見是如何獲得利用、控制、拓展與擴充,使人類得以克服或突破自然本性的限制,在規模愈來愈龐大的社會中協調合作。文化演化增強並且擴展了人類本性的固有傾向(predispositions)與易受影響性(susceptibilities)。生物演化歷程與文化演化歷程二者,共同累積並且造就出定義現代世界的豐富人類知識與科技。

駕馭人類自然傾向以突破自然傾向的限制,這件事在不同的時空是以不同的形態出現。但是,多樣性底下也存在著許多令人驚奇的形態。為了把握住演化歷程的深層結構,我們可以將人類世界設想成一座巨大的花園,花園裡頭有種類千奇百怪的植物,就像是遍布在世界各地豐富多樣的人類文化形態,其中有許多植物是如野生般肆意生長。我們可以將這些文化形態,視為根植於人類從眾、信仰、歸屬之自然成見的文化習俗。野生植物到處亂長,雖然有人以科學、宗教正統或其他權威源頭之名,努力剷除雜草或至少控制其生長,但野草依舊四處滋蔓。

作為一個人類學家,我已經很習慣人家用一副我很奇怪,或者我很愚蠢,或者我又奇怪又愚蠢的眼神看我了。

那時我人正在太平洋上的一座熱帶島嶼,接下來兩年那裡就是我的家。這是我第一次進行實地田野調查,當地人正要去墓廟祭拜祖先,我就這樣跟在他們身邊。那時的我還是劍橋大學的博士生,但劍橋大學位於千里之外的英格蘭,而我人卻來到這裡,讓自己完全置身於一處幾乎沒人研究過的巴布亞紐幾內亞(Papua New Guinea)土著文化當中。這是一個深藏於雨林之中的部落,部落居民說的語言從來沒有人以文字記錄過,他們沒有電力也沒有自來水,外面世界的人幾乎從沒聽說過他們的存在。我勤奮地參與他們每天的生活,在人們從事活動的時候採訪他們,把聽說的一切寫在筆記本上。

這座墓廟跟村落其他房舍外觀類似,屋頂都是茅草,使用當地人拿刀斧在周圍叢林採集來的材料搭建而成;然而,墓廟卻擁有非常獨特的宗教功能。我是個認真又誠懇的學生,我認為有必要從各種角度探討這種供養祖先的觀念。「祖靈能夠直接穿越墓廟竹編牆面這樣的物質嗎?」「祖靈真的能實際上把供品吃掉嗎?」「供品真的能夠取悅祖靈嗎?」

每問一個問題,我那些土著朋友們臉上就會多出一層困惑。開始進行實地調查幾個月後,人們似乎已經習慣我沒完沒了的幼稚問題了。整體來說,他們對我表現出極大的寬容,有無限的耐心幫助我解開誤會。然而,我最新一輪的詢問,似乎創下了荒謬的新紀錄。祖靈「當然」可以穿過牆壁啊;祖靈「當然」不會實際把供奉的食品吞下去啊,真的吃掉也太離譜了吧;祖靈享用供品「當然」很高興啊,不然我們幹嘛要拜祂們呢?

針對最後一個問題的回答,比其他回應更引發了我的興趣。我脫口叫道:「啊哈!所以祖靈雖然沒有身體,卻還是擁有思想囉?」我的訪談對象訝異地望著我,祖靈「當然」有心靈、有思想啊。或許他們出於禮貌而沒說出口的話是:我們真的是犯了傻,怎麼會邀請這個白痴一起參加咱們最神聖的儀式呢?

我所接受的人類學訓練,教導並鼓勵我放下自認為自己知道的一切,盡可能以最開放的態度來從事實地觀察,放下源自我自身文化背景的成見、預設和先入為主的觀點--此乃「民族中心主義」(ethnocentrism)的原罪。但真相是,即便在我詢問他們有關祖先問題的當下,我其實早就知道他們會給出什麼答案了。怎麼會這樣呢?因為我的東道主們說得沒錯,這些都是顯而易見的答案啊。事實上,對於任何地方的任何人來說,這都是顯而易見的。在地球上的任何人類社會詢問有關亡者的問題,你會發現人們給的回答都是大同小異。普天之下所有人都很熟悉靈魂沒有形體卻依然擁有心靈的思想,因此,靈魂依然能以情感回應、能記住、能理解我們所說的話。另一個同樣舉世皆有的想法是,人的精神與肉體可以分離,人的靈魂在死後依然存在。想想英國鄉間鬼屋裡頭的鬼祟,想想非裔巴西文化中的附體鬼神,或者想想中國人敬拜的祖先吧。

這些觀念之所以放諸四海皆有,是因為它們深植於人類本性,並隨著人類新世代的出現重新冒出頭來。這些自然出現的信念,是人類這個物種最為獨特的特徵之一。透過觀察黑猩猩、倭黑猩猩、大猩猩的行為可以斷定,與人類關係最近的靈長類親戚,並不會想像有個亡者靈魂的世界存在,靈魂會要求被供養、被安撫,並可以成為祈求幫助的對象。在人類社會中,這些觀念卻是遍地開花。在不同的文化群體中,這些信念的具體特徵是以多到無窮盡的方式表達出來,同時,這些信念的基本要素又在人類歷史進程中一再浮現。

換句話說,人類一代傳給下一代的事物--也就是我們的文化傳統--有非常多樣的呈現型態。但是講到底,這一切都深植於人類演化形成的心理(evolved psychology)。文化上演化形成的傳統(culturally evolved tradition)與生物學上演化形成的直覺(biologically evolved intuition)之結合,構成了人類這個物種的集體遺產,透過歷代列祖列宗傳承給了我們。這本書要談的,就是這樣的遺緒與承繼,以及糟蹋這些遺產的危險,還有人類在未來該如何更明智地運用這些遺產。

人性與非自然歷史

人類共同遺產中的三大基石,是可以在所有人類社會中反覆觀察到的三大自然成見或傾向(natural bias)。第一個是從眾性或從眾主義(conformism):我們熱衷於模仿他人,學習成長過程所處的群體擁有的儀式與習俗--只要那是我們周遭的人們在做的事情--其中也包括在特定建築物擺上食物供品。第二個是宗教性(religiosity):我們自然而然傾向去獲取及傳播與神明、靈魂與祖先有關的思想。第三個是部落性或部落主義(tribalism):我們對於群體或團體往往抱持激切的忠誠,無論表達方式是奢華的慶典,或是冒著生命危險上戰場。欲了解這個世界的歷史如何開展、為何如此開展,這三種成見實為關鍵。

不過,雖然我認為這些信念有其天生或自然的基礎,但這本書並不是一部粗陋簡化的演化心理學(evolutionary psychology)著作,認定人類行為終究是被基因注定。這本書要說的是,在數千年的文化演化(cultural evolution)之中,人類的自然成見是如何獲得利用、控制、拓展與擴充,使人類得以克服或突破自然本性的限制,在規模愈來愈龐大的社會中協調合作。文化演化增強並且擴展了人類本性的固有傾向(predispositions)與易受影響性(susceptibilities)。生物演化歷程與文化演化歷程二者,共同累積並且造就出定義現代世界的豐富人類知識與科技。

駕馭人類自然傾向以突破自然傾向的限制,這件事在不同的時空是以不同的形態出現。但是,多樣性底下也存在著許多令人驚奇的形態。為了把握住演化歷程的深層結構,我們可以將人類世界設想成一座巨大的花園,花園裡頭有種類千奇百怪的植物,就像是遍布在世界各地豐富多樣的人類文化形態,其中有許多植物是如野生般肆意生長。我們可以將這些文化形態,視為根植於人類從眾、信仰、歸屬之自然成見的文化習俗。野生植物到處亂長,雖然有人以科學、宗教正統或其他權威源頭之名,努力剷除雜草或至少控制其生長,但野草依舊四處滋蔓。