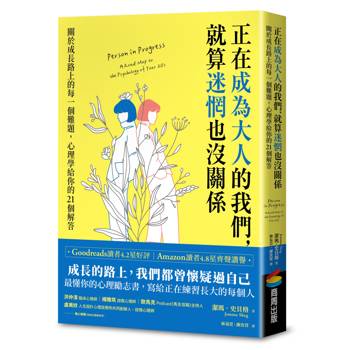

第一章 歡迎光臨青年危機:擁抱迷惘,展開新生活(節錄)

什麼是青年危機?

我們都知道中年危機(mid-life crisis)是什麼意思。這個詞已是大眾熟悉的心理學術語,會讓人聯想到紅色跑車、外遇、過度消費、新髮色、五十歲去穿鼻環,同時還有那些早已過了二十幾歲,開始面對「人生其實比想像中短暫」這個存在主義事實的人。

中年危機和青年危機的共同點,就是我們對生活核心支柱的迷惘與不安,這些支柱包括職涯、關係、財務、健康和未來的走向。這兩種危機都發生在人生即將開啟新篇章、邁入新階段的時刻,我們不得不回答一連串令人不安的問題:我想從人生中得到什麼?我現在快樂嗎?我錯過了什麼嗎?我錯過的那些事會讓我快樂嗎?要怎麼樣才能活得淋漓盡致,或至少把握剩下的時光?於是,我們會經歷一段充滿恐慌與不確定的時期,強烈渴望做出某些重大改變,試圖重新掌控自己的命運。

也許你會覺得,把二十幾歲的人也納入這種恐慌行列有點太誇張了。對很多人來說,二十幾歲應該是感覺最自由也最無所畏懼的時期。世界向我們招手,到處都是機會,青春和熱情就是我們的優勢。我們還年輕,還保有一部分童年的夢想;我們對未來十分樂觀,同時也累積了一點知識和人生經驗,讓自己能像個大人。然而,我們完全沒有準備好面對即將在這十年間迎接的種種挑戰。

也許你已經體會過這種滋味,或是正在經歷這一切。其他人彷彿都已經對人生了然於心,而你卻連明天會發生什麼都不知道。這種感覺既困惑又心碎——友情的變化、寂寞、看著父母漸漸變老、為金錢煩惱、為找尋人生意義而焦慮,同時這個世界仍然每分每秒都在變動。未來讓人望而生畏,但眼前同樣混亂且不穩定。儘管所有人都告訴我們要好好享受這個已經不是小孩、也還不完全是大人的時期,但我們內心深處卻充滿不安,覺得自己完全迷失了方向,而且沒有人能告訴我們接下來該往哪裡走,甚至連下一步是什麼都不知道。

二十幾歲的危機時刻

歡迎光臨你的青年危機。已有數百萬人經歷過這段朝聖之旅,你也不會是最後一個。知道自己並不孤單,或許能讓你獲得一點安慰。但當你意識到你必須自己開闢道路,無論前人走過多少路,都沒有人能給你答案,你仍會感到不安。不幸的是,這條路你必須自己走。雖說「不幸」,但其實能夠將人生真正掌握在自己手中,也是一件獨特又令人興奮的事。你的不適,正是你經歷成長、進化為全新自己的徵兆。你正在蛻變,舊有的外殼、過去的自己,都已不再適合你。沒有可以遵循的守則,所以只要能讓你感到快樂,就沒有人能告訴你什麼是對、什麼是錯。

然而,你的眼前有截然不同的人生決策與道路選擇,讓這場危機變得更加複雜。一方面,我們面對著社會的期待,要我們安定下來、為未來擬定五年計畫,並朝著固定方向前進。社會期待一個穩定、合理的人生故事,遵循傳統藍圖:完成學業、找一個好伴侶結婚、有份穩定的全職工作、生兒育女、升遷、退休,然後死去。這個故事聽起來不錯,但我相信不是只有我覺得這套劇本讓人窒息。這不僅不是每個人的夢想(即便那樣的未來能讓你快樂),我們這一代還要面對額外的困境:幾十年來最嚴重的經濟衰退、日益上升的通貨膨脹、氣候危機、全球疫情,以及日益加劇的不平等。即使如此我們還是不明白,為什麼到了這個年齡,還離社會所期待的「大人」形象這麼遙遠。當我們無法像父母或身邊的人一樣找到自己的道路時,就會感受到越來越強烈的焦慮,迫切想找到所有答案。這份迫切感,正是青年危機的源頭。我們的大腦其實並不擅長處理「不確定性」,因為不確定代表著未知——而從演化的角度來看,未知可能代表著危險。想想我們的祖先,對祂們來說,茂密的森林遠比一望無際的平原充滿更多不確定與潛在危險。我們偏好可以預測、可以看見的結果,因此這十年的混亂和種種決定,自然會引發巨大的心理壓力與不適。

也許我們真的做到了:我們擁有了夢寐以求的一切,擁有了每個人都說「擁有才能快樂」的東西。但明明走在正確的道路上,卻感到極度不滿足。這也是觸發青年危機的原因。人類最根本的心理需求,包含「成就感」或「目的感」。美國心理學家亞伯拉罕.馬斯洛(Abraham Maslow)最著名的「需求層次理論」,將人類的普遍需求描繪成金字塔模型,他認為「目的感」和「實現潛能」重要到必須被放在金字塔的最頂端。而科學研究也證實了這一點。目的感不僅對我們的情緒和心理健康有益,對我們的身體健康同樣重要。二○二○年,一群研究人員分析了一萬三千七百七十位剛退休的受試者,持續追蹤他們八年,共進行了五次評估。研究最初假設,很多人結束職業生涯後,會因為失去目的感而產生各種問題。結果卻發現,那些退休後仍持續設定目標、擁有生活方向,或找到更多人生意義的人,不僅心情更好,身體也更健康。他們更常保持活躍,不太會抽菸、酗酒,或抱怨失眠。換句話說,「目的感」就像是心理的營養品,不僅滋養心靈,也有助身體健康。

簡而言之,「目的感」就是指我們朝著對自己有意義的方向努力。這會為我們帶來指引、長期目標、成就感,以及組織人生的定見。這聽起來很理所當然,但事實上,當我們的行為與自己的使命、價值觀或渴望相符時,我們才能真正找到目的感。一個深深關心他人的人,可能會在護理師的身分中找到目的感,因為這符合他們內心渴望助人的價值;而一個將物質上的成功視為人生最高追求的人,則可能在擴大投資組合或提升名望的過程中找到目的感。這很主觀,因為每個人心中都有比自己更遠大的東西,能賦予生命意義。

當我們不知道如何讓自己的行為與使命、價值觀或渴望對齊時,就會出現青年危機特有的心理不適感。要解決這種不適感,就必須改變我們的價值觀或行為。如果你重視冒險和助人,卻從事一份久坐不動、只為自己而做的工作,你的價值觀和行為就會產生衝突。或許轉行成為巡山員、環境保護主義者,或從事冒險旅遊的導遊等職業,會更符合你的內在價值,並減輕危機感,即使這代表必須轉換人生方向。同樣地,如果你身處一段無法讓你感到滿足的感情,讓你覺得這與你想像中能夠燃燒全世界的愛情不同,你也會感到衝突。離開這段關係,去尋找更符合內心渴望的愛情,同樣能減輕你的危機感。無意識(unconscious)的內心交戰,正是讓你如此痛苦的原因。

無法逃脫自己親手建立的人生,這種感覺很窒息。也許你從十幾歲就被迫朝某個方向努力,又或者你只是不小心走上了這條路。你被困住了。困在全職工作裡,困在不適合的感情裡,困在一個無法讓你感到滿足的環境中。這種困頓感,通常會伴隨著憂鬱和恐慌。

這正是危機的開始。你曾經渴望的一切如今卻無法讓你感到滿足,這很可怕,但同時也代表你正站在人生重要的十字路口——你可以改變一切,可以重新開始。事實上,二十幾歲這個階段,也許正是最適合改變的時候。恭喜你! 與其繼續壓抑這些感受二十幾年,不如把握這份禮物,在一切都還相對容易的時候,去探索全新的開始。在這個年齡,大部分的人還沒有小孩、房貸、大事業,或是讓人無法棄之不顧的家庭。我們還不用面對五十歲轉換職涯、六十五歲展開新戀情時,可能遭遇的社會眼光與歧視。你正處於改變的最佳位置。事實上,我相信這十年是為改變而生。

什麼是青年危機?

我們都知道中年危機(mid-life crisis)是什麼意思。這個詞已是大眾熟悉的心理學術語,會讓人聯想到紅色跑車、外遇、過度消費、新髮色、五十歲去穿鼻環,同時還有那些早已過了二十幾歲,開始面對「人生其實比想像中短暫」這個存在主義事實的人。

中年危機和青年危機的共同點,就是我們對生活核心支柱的迷惘與不安,這些支柱包括職涯、關係、財務、健康和未來的走向。這兩種危機都發生在人生即將開啟新篇章、邁入新階段的時刻,我們不得不回答一連串令人不安的問題:我想從人生中得到什麼?我現在快樂嗎?我錯過了什麼嗎?我錯過的那些事會讓我快樂嗎?要怎麼樣才能活得淋漓盡致,或至少把握剩下的時光?於是,我們會經歷一段充滿恐慌與不確定的時期,強烈渴望做出某些重大改變,試圖重新掌控自己的命運。

也許你會覺得,把二十幾歲的人也納入這種恐慌行列有點太誇張了。對很多人來說,二十幾歲應該是感覺最自由也最無所畏懼的時期。世界向我們招手,到處都是機會,青春和熱情就是我們的優勢。我們還年輕,還保有一部分童年的夢想;我們對未來十分樂觀,同時也累積了一點知識和人生經驗,讓自己能像個大人。然而,我們完全沒有準備好面對即將在這十年間迎接的種種挑戰。

也許你已經體會過這種滋味,或是正在經歷這一切。其他人彷彿都已經對人生了然於心,而你卻連明天會發生什麼都不知道。這種感覺既困惑又心碎——友情的變化、寂寞、看著父母漸漸變老、為金錢煩惱、為找尋人生意義而焦慮,同時這個世界仍然每分每秒都在變動。未來讓人望而生畏,但眼前同樣混亂且不穩定。儘管所有人都告訴我們要好好享受這個已經不是小孩、也還不完全是大人的時期,但我們內心深處卻充滿不安,覺得自己完全迷失了方向,而且沒有人能告訴我們接下來該往哪裡走,甚至連下一步是什麼都不知道。

二十幾歲的危機時刻

歡迎光臨你的青年危機。已有數百萬人經歷過這段朝聖之旅,你也不會是最後一個。知道自己並不孤單,或許能讓你獲得一點安慰。但當你意識到你必須自己開闢道路,無論前人走過多少路,都沒有人能給你答案,你仍會感到不安。不幸的是,這條路你必須自己走。雖說「不幸」,但其實能夠將人生真正掌握在自己手中,也是一件獨特又令人興奮的事。你的不適,正是你經歷成長、進化為全新自己的徵兆。你正在蛻變,舊有的外殼、過去的自己,都已不再適合你。沒有可以遵循的守則,所以只要能讓你感到快樂,就沒有人能告訴你什麼是對、什麼是錯。

然而,你的眼前有截然不同的人生決策與道路選擇,讓這場危機變得更加複雜。一方面,我們面對著社會的期待,要我們安定下來、為未來擬定五年計畫,並朝著固定方向前進。社會期待一個穩定、合理的人生故事,遵循傳統藍圖:完成學業、找一個好伴侶結婚、有份穩定的全職工作、生兒育女、升遷、退休,然後死去。這個故事聽起來不錯,但我相信不是只有我覺得這套劇本讓人窒息。這不僅不是每個人的夢想(即便那樣的未來能讓你快樂),我們這一代還要面對額外的困境:幾十年來最嚴重的經濟衰退、日益上升的通貨膨脹、氣候危機、全球疫情,以及日益加劇的不平等。即使如此我們還是不明白,為什麼到了這個年齡,還離社會所期待的「大人」形象這麼遙遠。當我們無法像父母或身邊的人一樣找到自己的道路時,就會感受到越來越強烈的焦慮,迫切想找到所有答案。這份迫切感,正是青年危機的源頭。我們的大腦其實並不擅長處理「不確定性」,因為不確定代表著未知——而從演化的角度來看,未知可能代表著危險。想想我們的祖先,對祂們來說,茂密的森林遠比一望無際的平原充滿更多不確定與潛在危險。我們偏好可以預測、可以看見的結果,因此這十年的混亂和種種決定,自然會引發巨大的心理壓力與不適。

也許我們真的做到了:我們擁有了夢寐以求的一切,擁有了每個人都說「擁有才能快樂」的東西。但明明走在正確的道路上,卻感到極度不滿足。這也是觸發青年危機的原因。人類最根本的心理需求,包含「成就感」或「目的感」。美國心理學家亞伯拉罕.馬斯洛(Abraham Maslow)最著名的「需求層次理論」,將人類的普遍需求描繪成金字塔模型,他認為「目的感」和「實現潛能」重要到必須被放在金字塔的最頂端。而科學研究也證實了這一點。目的感不僅對我們的情緒和心理健康有益,對我們的身體健康同樣重要。二○二○年,一群研究人員分析了一萬三千七百七十位剛退休的受試者,持續追蹤他們八年,共進行了五次評估。研究最初假設,很多人結束職業生涯後,會因為失去目的感而產生各種問題。結果卻發現,那些退休後仍持續設定目標、擁有生活方向,或找到更多人生意義的人,不僅心情更好,身體也更健康。他們更常保持活躍,不太會抽菸、酗酒,或抱怨失眠。換句話說,「目的感」就像是心理的營養品,不僅滋養心靈,也有助身體健康。

簡而言之,「目的感」就是指我們朝著對自己有意義的方向努力。這會為我們帶來指引、長期目標、成就感,以及組織人生的定見。這聽起來很理所當然,但事實上,當我們的行為與自己的使命、價值觀或渴望相符時,我們才能真正找到目的感。一個深深關心他人的人,可能會在護理師的身分中找到目的感,因為這符合他們內心渴望助人的價值;而一個將物質上的成功視為人生最高追求的人,則可能在擴大投資組合或提升名望的過程中找到目的感。這很主觀,因為每個人心中都有比自己更遠大的東西,能賦予生命意義。

當我們不知道如何讓自己的行為與使命、價值觀或渴望對齊時,就會出現青年危機特有的心理不適感。要解決這種不適感,就必須改變我們的價值觀或行為。如果你重視冒險和助人,卻從事一份久坐不動、只為自己而做的工作,你的價值觀和行為就會產生衝突。或許轉行成為巡山員、環境保護主義者,或從事冒險旅遊的導遊等職業,會更符合你的內在價值,並減輕危機感,即使這代表必須轉換人生方向。同樣地,如果你身處一段無法讓你感到滿足的感情,讓你覺得這與你想像中能夠燃燒全世界的愛情不同,你也會感到衝突。離開這段關係,去尋找更符合內心渴望的愛情,同樣能減輕你的危機感。無意識(unconscious)的內心交戰,正是讓你如此痛苦的原因。

無法逃脫自己親手建立的人生,這種感覺很窒息。也許你從十幾歲就被迫朝某個方向努力,又或者你只是不小心走上了這條路。你被困住了。困在全職工作裡,困在不適合的感情裡,困在一個無法讓你感到滿足的環境中。這種困頓感,通常會伴隨著憂鬱和恐慌。

這正是危機的開始。你曾經渴望的一切如今卻無法讓你感到滿足,這很可怕,但同時也代表你正站在人生重要的十字路口——你可以改變一切,可以重新開始。事實上,二十幾歲這個階段,也許正是最適合改變的時候。恭喜你! 與其繼續壓抑這些感受二十幾年,不如把握這份禮物,在一切都還相對容易的時候,去探索全新的開始。在這個年齡,大部分的人還沒有小孩、房貸、大事業,或是讓人無法棄之不顧的家庭。我們還不用面對五十歲轉換職涯、六十五歲展開新戀情時,可能遭遇的社會眼光與歧視。你正處於改變的最佳位置。事實上,我相信這十年是為改變而生。