【作者序】

我出生於一九七九年,是土生土長的印尼華人第二代,父系來自廣東博羅的客家人,母系來自湖北天門。父母祖籍不同,飲食習慣自然有別,家族後來與移居印尼的閩南人、廣東人、海南人、潮州人通婚,在印尼又接觸西方飲食、南洋料理及辛香料,使我的日常飲食相對「複雜」,家中餐桌呈現多元樣貌。

來自湖北的外公外婆喜辣,頗能接受印尼料理。外公非常喜歡巴東牛肉(Rendang Padang),曾聘巴東人到府傳授外婆、大阿姨烹煮秘訣,因此我母親、阿姨的家庭料理有不少印尼菜。幼年的我,愛印尼料理勝過傳統中式家常菜。

巴剎學堂:童年的味覺啟蒙

幼年住印尼期間,早上我常跟長輩走路或搭三輪車上菜市場,印尼人稱菜市場為Pasar,華人叫它「巴剎」。巴剎總是泥濘、味道複雜,但我愛逛巴剎, 在逛巴剎過程中, 學會分辨魚肉蔬果、辛香料。

當時,小舅媽最常帶我上市場,她教我如何挑選新鮮蔬果、魚蝦,告訴我印尼人常用的辛香料特性、氣味、用途,以及如何處理、搗磨,使香氣得以釋放,並且指導我研磨辛香料的順序、技巧等,因而奠定我對印尼料理及辛香料運用能力。那時,偶爾大人忙,派我上市場採買,年約十歲的我,不僅懂得如何挑選魚肉、青菜,以及辨別辛香料,甚至還會殺價!

南洋飲食地圖的拓展

一九九四年,我到台灣念書,認識來自星馬、泰國、汶萊、緬甸、越南等地僑生,使我的飲食地圖從印尼擴大到整個南洋地區。當中發現南洋人飲食有許多共同點,使用的辛香料、料理技法頗為相似,特別是星馬、汶萊、泰國南部地區的料理,幾乎一樣,我倍感親切。每當思念印尼料理,便到華僑中學附近的泰國、緬甸小吃店用餐解饞。

就讀高中期間,我喜歡邀同學到家中玩,有次我們舉辦料理活動,每位同學負責煮一道僑居地料理,那晚我們品嘗許多佳餚,至今難忘。透過僑生班同學的分享,我學會泰式料理、越南料理、緬甸料理等。出於對料理及飲食文化的熱愛,使我持續鑽研南洋飲食,樂此不疲。

南洋料理的精華在「醬料」,南洋人特別是印尼、星馬等地,往往為了調醬,花費許多時間,利用醬料燉煮咖哩、巴東牛肉、滷雞肉、熬湯,因此品嘗南洋料理的重點在醬料,魚蝦肉等食材其次。

魚蝦肉垂手可得,但要調出完美醬料,不僅要懂得駕馭辛香料,還必須花費時間調製,整體成本遠超過大魚大肉的支出!

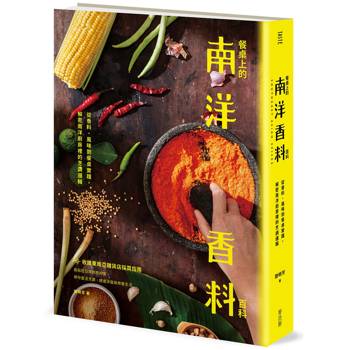

此書集結我多年料理心得和經驗,有系統地介紹南洋人常用辛香料、風味組合、調醬方法,並且介紹南洋人飲食文化,幫助讀者掌握南洋飲食脈絡及料理訣竅,進而更懂得品嘗南洋菜。

此外,為方便讀者採買南洋料理常用食材,本書還介紹東南亞店、販售南洋調味品的超市,方便讀者前往選購。書中特別介紹我從小至今常見的食材,作為採購指南。

過去南洋料理在台灣缺乏關注,近幾年大受歡迎,尤其是深受年輕一代的喜愛,在此我也特別記錄當中的變化。如今,南洋料理漸漸成為台灣人的日常飲食,大街小巷常見南洋小吃或餐館,甚至熱炒店也吃得到南洋菜餚,為此我感到十分欣慰。

致謝

此書能順利出版,特別感謝城邦麥浩斯出版社社長淑貞姐及其團隊。同時,感謝每位推薦人撥冗撰稿,為本書增添光彩。我還要致謝我的先生、女兒、母親、妹妹,以及遠在印尼的家族親友,包括阿姨、舅舅、舅媽、表姊表妹、表哥表弟等,在寫作過程中,他們舟車勞頓帶我進入印尼山區勘查辛香料產地,耐心陪我拍照記錄,並且提供協助。

最後,感謝讀者朋友的支持、購書。更要感謝天主,藉著飲食,讓我體驗萬物如此浩瀚,生活如此美妙!

我出生於一九七九年,是土生土長的印尼華人第二代,父系來自廣東博羅的客家人,母系來自湖北天門。父母祖籍不同,飲食習慣自然有別,家族後來與移居印尼的閩南人、廣東人、海南人、潮州人通婚,在印尼又接觸西方飲食、南洋料理及辛香料,使我的日常飲食相對「複雜」,家中餐桌呈現多元樣貌。

來自湖北的外公外婆喜辣,頗能接受印尼料理。外公非常喜歡巴東牛肉(Rendang Padang),曾聘巴東人到府傳授外婆、大阿姨烹煮秘訣,因此我母親、阿姨的家庭料理有不少印尼菜。幼年的我,愛印尼料理勝過傳統中式家常菜。

巴剎學堂:童年的味覺啟蒙

幼年住印尼期間,早上我常跟長輩走路或搭三輪車上菜市場,印尼人稱菜市場為Pasar,華人叫它「巴剎」。巴剎總是泥濘、味道複雜,但我愛逛巴剎, 在逛巴剎過程中, 學會分辨魚肉蔬果、辛香料。

當時,小舅媽最常帶我上市場,她教我如何挑選新鮮蔬果、魚蝦,告訴我印尼人常用的辛香料特性、氣味、用途,以及如何處理、搗磨,使香氣得以釋放,並且指導我研磨辛香料的順序、技巧等,因而奠定我對印尼料理及辛香料運用能力。那時,偶爾大人忙,派我上市場採買,年約十歲的我,不僅懂得如何挑選魚肉、青菜,以及辨別辛香料,甚至還會殺價!

南洋飲食地圖的拓展

一九九四年,我到台灣念書,認識來自星馬、泰國、汶萊、緬甸、越南等地僑生,使我的飲食地圖從印尼擴大到整個南洋地區。當中發現南洋人飲食有許多共同點,使用的辛香料、料理技法頗為相似,特別是星馬、汶萊、泰國南部地區的料理,幾乎一樣,我倍感親切。每當思念印尼料理,便到華僑中學附近的泰國、緬甸小吃店用餐解饞。

就讀高中期間,我喜歡邀同學到家中玩,有次我們舉辦料理活動,每位同學負責煮一道僑居地料理,那晚我們品嘗許多佳餚,至今難忘。透過僑生班同學的分享,我學會泰式料理、越南料理、緬甸料理等。出於對料理及飲食文化的熱愛,使我持續鑽研南洋飲食,樂此不疲。

南洋料理的精華在「醬料」,南洋人特別是印尼、星馬等地,往往為了調醬,花費許多時間,利用醬料燉煮咖哩、巴東牛肉、滷雞肉、熬湯,因此品嘗南洋料理的重點在醬料,魚蝦肉等食材其次。

魚蝦肉垂手可得,但要調出完美醬料,不僅要懂得駕馭辛香料,還必須花費時間調製,整體成本遠超過大魚大肉的支出!

此書集結我多年料理心得和經驗,有系統地介紹南洋人常用辛香料、風味組合、調醬方法,並且介紹南洋人飲食文化,幫助讀者掌握南洋飲食脈絡及料理訣竅,進而更懂得品嘗南洋菜。

此外,為方便讀者採買南洋料理常用食材,本書還介紹東南亞店、販售南洋調味品的超市,方便讀者前往選購。書中特別介紹我從小至今常見的食材,作為採購指南。

過去南洋料理在台灣缺乏關注,近幾年大受歡迎,尤其是深受年輕一代的喜愛,在此我也特別記錄當中的變化。如今,南洋料理漸漸成為台灣人的日常飲食,大街小巷常見南洋小吃或餐館,甚至熱炒店也吃得到南洋菜餚,為此我感到十分欣慰。

致謝

此書能順利出版,特別感謝城邦麥浩斯出版社社長淑貞姐及其團隊。同時,感謝每位推薦人撥冗撰稿,為本書增添光彩。我還要致謝我的先生、女兒、母親、妹妹,以及遠在印尼的家族親友,包括阿姨、舅舅、舅媽、表姊表妹、表哥表弟等,在寫作過程中,他們舟車勞頓帶我進入印尼山區勘查辛香料產地,耐心陪我拍照記錄,並且提供協助。

最後,感謝讀者朋友的支持、購書。更要感謝天主,藉著飲食,讓我體驗萬物如此浩瀚,生活如此美妙!