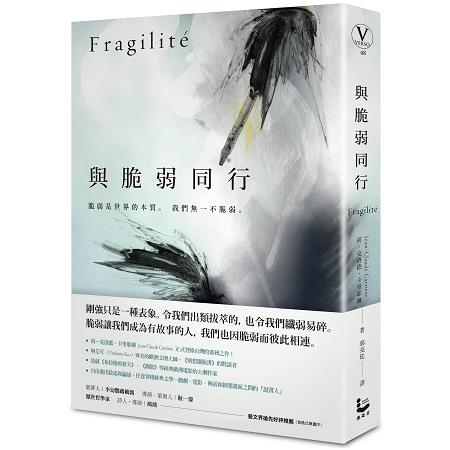

與脆弱同行

活動訊息

內容簡介

脆弱讓我們成為有故事的人

我們也因脆弱而彼此相連

我們每個人都帶著「脆弱」的標籤來到這世上。

一個人物,只有當我們在他身上找到莎士比亞所說的「琉璃易碎的本來面目」(essence de verre),

也就是所謂的「脆弱性」(vulnérabilité),這個人物才能打動我們、打動他人。

因為脆弱,我們每一個都是有故事的人,這個世界卻否定它,逼迫我們戴上面具,

於是我們遁入逃避與遺忘,以幻覺與謊言為庇護,

於是我們變得比脆弱還脆弱,也無力去正視他人的脆弱,卻令這個世界更分崩離析……

尚-克洛德‧卡里耶爾(Jean-Claude Carrière)正式登陸台灣的重磅之作!

˙與艾可(Umberto Eco)齊名的歐洲文壇大師,《別想擺脫書》中的對談者

˙造就《布拉格的春天》、《錫鼓》等經典歐洲電影的大劇作家

˙自由進出敘述和論述,任意穿梭經典文學、戲劇、電影、神話和新聞畫面之間的「說書人」

◆從印度史詩到莎士比亞,從杜斯妥也夫斯基到普魯斯特,所有大師筆下的人物無不在展示我們人類共通的脆弱。不論文學、電影或劇場,作品的表現力都倚賴人性的脆弱面來傳達。它是我們隱抑的生命泉源,是所有情感與美的原動力。

◆巴爾札克筆下的高老頭,為了女兒花光家產、一貧如洗,情願做「她們膝下的一條狗」。當他的兩個女兒坐著敞篷馬車經過香榭麗舍大道時,高老頭雖然在現場,卻不敢被人認出來,更不敢上前打招呼,以免讓女兒感到羞恥……

——每當我們觸及人性中這個脆弱的區塊時,總會發現某種殘酷、不留餘地的東西,但它也是讓我們認識自己的一個機會。過於強壯結實的英雄人物,總是讓人覺得他們少了些什麼。事實是,令我們出類拔萃的,也令我們纖弱易碎。剛強只是一種表象。

◆《聖經》裡的參孫推倒神廟的柱子,讓為數眾多的敵人和自己同歸於盡。這種姿態,這種被大多數人類傳統所鼓勵、美化的犧牲,經常附帶著英雄色彩的一面。今天我們稱之為恐怖份子的那些人,以同樣的方式行動。在地鐵裡,在巴士上,再沒有任何人在任何時候覺得自己安全的……

——他們揭露我們的脆弱,並玩弄這種脆弱。死亡與我們並肩而行。我們是短暫的個體,我們的存在永遠受到威脅。這種稍縱即逝的狀態,正是存在的條件……只因為有一天我們都將不復在,我們才存在。

◆「變形」曾是我們的烏托邦之一,鉛塊可以變黃金,青春的希臘少女可以變成一顆月桂樹。在奧維德(Ovid)《變形記》的時代,一切都是未定而多變的,物質會從一種形式轉移為另一種,可以有無限種組合的方式。世界彷彿是液態的、流變的,會從我們的指縫間溜走……

——我們既不是鋼鐵,也不是陶土造成的。人在物質面上的柔弱和易朽,顯然令我們置身險境,卻也是對我們的拯救。

◆《大鼻子情聖》西哈諾,他的最後行動無非是一場緩慢的死亡之舞:當他像平日一般趕往羅珊妮所在的修道赴約時,途中遭到攻擊而身負重傷,羅珊妮這才發現,那個寫情書給她的男人,那個真正愛著她的男人,一直在她的身旁,此刻正在死去。

——這是一個失敗者的故事,愛情沒有獲得報償,沒有人得到一丁點的榮耀,我們卻可以在故事裡每一個生命的遭遇、每一次混亂的心跳當中,認出自己。

勝者為王的英雄主義拉開了我們彼此間的距離,因為寶座上不會有兩個人的位子,

但我們共有的脆弱將我們彼此拉近。脆弱可以成為最豐沛、最可貴的情感泉源。

它是同理心,是人類與生俱來的禮物,

是我們面對他人的脆弱時心生的一份尊重,並在其中認清我們自己的脆弱。

脆弱是人類最深刻的共通體驗,整部人類史卻永遠在以武力、權力、帝國、科技、知識,甚至宗教來迴避脆弱。作者卡里耶爾像剝洋蔥一般,一層層將我們以為無堅不摧的東西瓦解,從印度教的濕婆到基督教的上帝,從看似火力強大的美軍到看似信仰堅定的自殺炸彈客;他也一步步解譯人類妄想趨近神性、逆轉生命進程的企圖,從以整形手術打造美感僵化的逆齡「複製人」,到以插管延續只剩下空殼的生命……這一切的背後,無不埋藏著我們人類與生俱來卻不願面對的脆弱。

哭泣的心、看不見的創傷、莫名的恐懼、難眠的憂慮、執著的瘋狂……我們都曾心痛,也會繼續傷心,但這一切也給我們機會瞥見對生活的強烈渴望;從脆弱中誕生的欲望,讓我們感覺活著,望見內在的覺醒,找到振作的力量,否則我們都不過是將自己當成巨人的風車而已。

當人忘記自己的脆弱,或自以為是萬能的天神擁有神奇的力量,當他只想改變外界而不再需要自己變形來因應這個世界,他只會變得比脆弱更脆弱,因為他除了是注定失敗的神,其他什麼也不是。

◆

脆弱是世界的本質。我們無一不脆弱。

我們必須守護脆弱,正如同我們必須解救無用。

當「生產和算計」成了這個世界的主宰,

只有「無用」可以帶我們逃離這一切,是我們的逃生口;

當「剛強」使我們遠離彼此,是「脆弱」讓我們相互理解、靠近。

因為脆弱,我們懂得慈悲,

脆弱是智慧的源頭,也是人類團結和行動的起點。

名人推薦

名人推薦

˙影評人|李幼鸚鵡鵪鶉 ◆ 導演、策展人|耿一偉 ◆ 厭世哲學家 ◆ 詩人、導演|鴻鴻——藝文界搶先好評推薦

編輯推薦

「我是個脆弱的人,但我真誠地面對自己的脆弱,才有動人的作品。」——奧斯卡金像獎導演李安

這是反思的時代。過去,我們只談論剛強的優勢;今天,我們開始學習認識脆弱的價值。

這並非什麼全新的趨勢。我們只是忘了,忙著抵禦傷害,忙著偽裝堅強,不能也不願承認自己身心的脆弱,於是也看不見他人的脆弱。人類從來都不是剛強的,證據就是:我們一身脆弱地來到這個世上,最終也脆弱地獨自離開。

在歷史的洪流中,英雄一一隕落,帝國、城邦一一嬗替。千百年前,人類就知道脆弱才是世界的本質。在希臘史詩《伊里亞德》(Iliade)和印度史詩《摩訶婆羅達》裡,所向披靡的英雄阿奇里斯(Achille)、有修(Arjuna)忘了自己的複雜性,忘了他們身上既有著天神的遼闊,也有與生俱來、屬於人的脆弱。

全世界的故事,說的都是人生,不論明喻或暗喻。人類為自己創造的英雄,無不倒映著我們隱祕的人格。幾千年前的說故事者,已經道破了人類的宿命,以人身、人心、人性的脆弱為創作的基底。承續說故事傳統的創作者,從莎士比亞到今天所有的影視創作者、小說家,都明白這個道理:一個人物,只有當我們在他身上找到「琉璃易碎的本來面目」(essence de verre),也就是所謂的「脆弱性」(vulnerabilite),這個人物才能打動我們、打動他人。

享譽歐洲文壇的作者尚—克洛德.卡里耶爾,以歐洲傳統說書人的姿態,為我們揭露脆弱的各種面貌,從古希臘、印度史詩到莎士比亞,從《變形記》到《大鼻子情聖》,從杜斯妥也夫斯基到普魯斯特,從權力、歷史,到我們岌岌可危的星球、宗教、國族意識、知識和無知之間的古老辯論、當代恐怖主義……脆弱無所不在,在每個已經被寫下與尚未被寫下的故事裡,在美國總統川普與你我的心裡,在世界首富的身上,也在難民、街友的身上。

脆弱,讓我們所有人沒有任何不同。我們可以因為明白脆弱而懂得慈悲。

脆弱既是創造力的材料,更是智慧的源頭,也是人類團結和行動的起點。

文/漫遊者編輯部

目錄

譯序 隱蔽的名字——卡里耶爾及其《與脆弱同行》

自序 旅途上,啟示與發現

▉第一章 我們從終點出發

漫長的面具蒐藏史

死亡,你何曾一敗?

關於防備

憤怒的身體

▉第二章 如琉璃般易碎的本質

權力的煙幕

幽靈的重量

直播的莎士比亞劇場

無所遁形的個人恐懼

▉第三章 在敞開的生命之窗前

稍縱即逝中的韌性

這有知覺有溫暖的活躍生命

踩在玻璃碎片上

▉第四章 失控的防禦工事

自我膜拜與否定

體育的移情作用

肉身的祭壇

新圍牆與舊城堡

理性需要鎮靜劑

時事決定思維

蒼白的樂活絮語

浮士德與他的三個兒子

電影《大都會》與《機器戰警》

▉第五章 遺忘的慰藉

世界與我們之間的遺忘遊戲

生而不平等

古老異端與基因科技的宿命論

黃金,你這可愛的凶手!

金錢的挫敗之境

原初的遺忘

英雄面具底下的真相

▉第六章 呼之欲出卻仍被隱蔽著

性與愛的歡愉

無所事事的青春

印第安原始部落

▉第七章 脆弱的星球

垃圾堆砌成的紀念建築

海洋計畫的幻影

拒絕與現實對決

迦梨時代早已開始

富足幸福的幻象

▉第八章 選擇脆弱

人類多麼美麗!

脆弱之中的脆弱

烈焰中的末日從未到來

▉第九章 想像的真實

所有可能都是可能的

相信我們的想像

上帝,以我們的形象

魔法不曾消失

異端的歸宿

腐壞的永恆

▉第十章 徘徊不去的幽靈

宗教,僵死中

天生的罪人

誰選出了七宗罪?

當代的殉道者

▉第十一章 烏托邦的舊貨舖

寄託夢想之島

「新亞特蘭提斯」之夢

來自深淵

唯脆弱長久

青春的臨床診斷

不朽沒死

存在已然消失

《變形記》的終章

▉第十二章 凱旋之歌

團結起來就有明天……

國家暴力

謊言編織的歷史

印度:看不見的凝聚力

當歐洲震驚全世界

民主與工業的雙重遊戲

青銅律法與玻璃規則

城市崩毀為廢墟

▉第十三章 集體的災難

知識有捍衛者,無知有傳教士

無知的幸福

新無知者

具傳染性的無知

有組織的無知

博學的無知

執迷於錯誤

特定時代背景下的無知

從博學者的傲慢,到研究人員的謙遜

殘缺的戴安娜

▉第十四章 遵照您的指示去死

參孫,第一位神風特攻隊隊員

罪與罰

恐怖份子的教育者

杜斯妥也夫斯基的《群魔》

犧牲者的隊伍

甲殼上的裂痕

自殺比死亡容易

▉第十五章 集體的災難

玻璃坦克

回歸一體

▉第十六章 我們知道什麼?

永別了,超驗性

紛雜的單向道

基因裡的天國

為相信而相信

必須閃避的字眼

▉第十七章 愛我們的脆弱

因為脆弱,所以堅強

序/導讀

譯序

隱蔽的名字——卡里耶爾及其《與脆弱同行》

你一定遇見過尚—克洛德・卡里耶爾(Jean-Claude Carrière),只是他身旁總有一位更耀眼的大人物,巨星的光芒隱蔽了他的名字:他是超現實主義電影大師布紐爾(Luis Buñuel)《中產階級的拘謹魅力》等幾部電影的編劇搭檔,曾經為劇場導演彼得・布魯克(Peter Brook)將印度史詩《摩訶婆羅達》改編成九小時的演出,也曾為《大鼻子情聖》、《布拉格的春天》這些經典文學電影寫過腳本。一個劇作家的名字容易在導演、演員的大名底下自動隱形,一定程度說明了我們的時代多麽不在乎說故事的人。為什麼我們明明需要大量的故事,不只是電視連續劇、影集、電影、劇場,連新聞和廣告都在用比三十秒更短的時間製造劇情起伏,卻不關心故事的作者?故事過量的年代,怎麼會不關心故事的技藝?

班雅明(Walter Benjamin)關於「敘事者」(le narrateur)的討論可以幫助我們思考這個問題。他認為,這是因為現代人變成越來越不會聽故事的人,真實和虛構的事件鋪天蓋地而來,使得我們把一切都當作快速處理的資訊(information),而無法細心推敲每一件事背後的訊息(message)。差別在於資訊是透明、易懂、被報導者解釋好送到你面前的,訊息則是不透明、晦澀的,必須由你自己擔任詮釋者 ;而只接受現成的解釋,不懂得享受開放的詮釋,聽完故事,就沒有之後了,聽故事的人沒興趣把故事說下去,等著收看續集就好。我們不在意故事的作者,因為我們安於當個故事的消費者。

我想,這就是卡里耶爾無論是寫劇場、電影、電視劇本,還是寫恐怖小說、出詩集,或是像這本書雖然是闡述思想的散文,他都自稱為「說故事的人」(conteur)最有意思的地方。當時事取代故事、解釋取代詮釋,他卻反其道而行,在說理的同時從不放棄說書,彷彿說故事的技藝可以修復這個時代的崩壞。事實上,卡里耶爾寧為「說故事的人」,而不當聽起來更偉大的「思想家」,是有一種對於當代思想的批評在裡面的,他在書中就直言:當代哲學的弊病正是它太過「當代」,而且「當代」到妄想抓住這個世界分分秒秒的流變,結果是被新聞報導牽著鼻子走;哲學家焦慮地模仿政客和記者與全球局勢同步,但「記者和政客處心積慮的,正是永遠影響我們每日的時程」。哲學家喪失了用巨幅的時空尺度丈量當代的能力,他們寫書,卻不大會說書。

要反駁卡里耶爾並不難,隨手舉個例子,傅柯(Michel Foucault)便是個博通古今的當代哲學家,能夠橫跨千年的論說性愛與瘋狂的歷史。但是博學和說書並不是同一回事,說故事的人可能博學,卻不炫學,反而經常坦承自己的不知道,他不曉得如何解釋,他開放詮釋。這是為什麼,卡里耶爾給予蒙田(Michel de Montaigne)高度的評價,認為比起「新馬克思,我們更需要一位新蒙田」,蒙田正是發揮說書的技能、活靈活現的展示希臘羅馬的典故,一邊不斷回頭自問「我知道什麼呢?」的人,他細數千古風流人物,彷彿只是為了得知人對於自我的一無所知。在這方面,卡里耶爾頗有以當一位「新蒙田」自詡的味道,從他說故事的手法看得特別清楚。

比如在〈烏托邦的舊貨舖〉這一章,卡里耶爾告訴我們,人類曾經發明過多少的道德烏托邦、政治烏托邦和技術烏托邦,如今都報廢堆進了舊貨舖,只有青春的烏托邦果真青春永駐的駐紮在我們的今日之夢裡。話語剛落下,說書人就穿越時空,帶領我們來到整形手術四處蔓延的今天,看到一張張在全球城市都可以找到的、標準化的臉,每個有名字的人都渴望一種無名氏的美。每個人都在抗老,但是抗拒老去,就是在拒絕成為有故事的人。人為什麼有衰老恐懼?或者,為什麼有青春崇拜?如果不是為了享有創造自我的權力,讓自己永遠可以生出新的自己,又是為了什麼呢?上帝創世紀,我們創自己,由此成為自己的神。

然後,卡里耶爾一下子又從現況退遠,回到幾乎被遺忘的神話世界。畢竟我們如今最大的諷刺,就是自封為神,卻不願聆聽神話故事,以至於完全忘記了。人妄想成為神仙,是因為被自身的脆弱所折磨;但也正因其脆弱、易碎、輕易就可能死去,他在神話裡才會有變形的能耐,人的形體可以輕易拆解、組合成無限的形態,於是少女變成月桂樹,婦女生出爬蟲類,青蛙變王子。弔詭的是,當人忘記自己的脆弱,或自以為是萬能的天神擁有神奇的力量,當他只想改變外界而不再需要自己變形,他只會變得比脆弱更脆弱,因為他除了是注定失敗的神,就什麼也不是了。

有一種常見的編劇手法叫做「戲中戲」,不外乎劇中人因為看戲、做夢、回憶、設下騙局等等,自己成為戲中的觀眾,和戲外的觀眾一起看著戲裡虛構了另一重虛構。但是這裡,卡里耶爾使用的手法,可以說是相反的「戲外戲」:他先描繪一幅當代的肖像,之後便從當下退遠,帶我們穿過歷史的長廊,在一幅幅反映現況的歷史畫面前稍作停留,接著越走越遠,遠到看見這一條條廊道其實早已頹圮,一座座曾經聳立的宮殿都已坍塌,再退得更遠,看見遠比今天更繁華的古文明盡成廢墟,遠到我們猛然發覺,或許整個地球成為廢墟,也不是那麼遙遠的未來了。卡里耶爾說的是故事外的故事,每個當下的故事都會中斷,接續的是一段格局更大的歷史,好讓我們看到每個人都將消失在歷史之中,甚至是印刻著歷史的這個世界,也會消失。脆弱的不只是人,它是世界的本質。

重點是,這個「戲外戲」的敘事結構,雖然最後總是會拉高到神話世界,卻不是為了擁有上帝一般的全知觀點,而是為了不斷把注意力從故事疏離開來,望向沒有故事的空無。這和蒙田說,哲學是在學習一種不下決心的決心,不因任何信仰、學說、派別而停止懷疑,哲學是堅定的注視著身內和身外都是一片混沌,非常接近。在與艾可(Umberto Eco)暢談藏書、禁書、焚書、奇書和爛書的《別想擺脫書》裡,卡里耶爾引用 神聖羅馬帝國神學家、尼古拉.德.庫斯(Nicolas de Cues)的「博學的無知」說道:「在一片樹葉裡,你會比在書頁裡讀到更多東西」,「樹木和岩石會教導你在任何老師那裡都學不到的東西」,一樣是在強調一種望向虛空的凝視,對於空白的閱讀。沈默的事物背後,隱蔽著更多等待被述說的故事,我們必須學會自己命名。

這大概是為什麼印度的神話和哲學在這本書裡會成為主要的參照,例如作者一反西方啟蒙主義以降對於光明的嚮往,引用古印度思想說,世上最快的並不是光,因為黑暗一瞬間就能籠罩世界,我們只是比較容易被光芒吸引,忽略了包圍在四周的是無邊的黑暗;再如他提到蘇格拉底的「認識你自己」,到頭來還不如佛陀所謂的「認識你是無」更能認識自己,因為「自己」只是我們害怕空無而陷溺其中的一個幻影罷了。

然而,這正好也是卡里耶爾的說書讓我聽到後來感到有些疑慮的地方:印度的宗教和史詩為說書人攤開了一個巨幅的、可以一層層往外翻的敘事結構,可是說書人只用很少的篇幅處理印度當今的現實,以至於書中的印度似乎是在神話的世界裡凝固了,是一個無時間性的國度。例如在「看不見的印度凝聚力」一節當中,作者提到印度獨立後的第一任總理尼赫魯(Jawaharlal Nehru),一心想將印度建立成一個反殖民國家而提倡印度傳統文化,但正是同一個尼赫魯為了發展資本主義和計畫經濟,否定了農村文化有任何的進步價值,導致印度學者阿希斯.南迪(Ashis Nandy)指出的、當今「鄉村想像的弱化」。卡里耶爾是否落入了他批評的反面,在撐開宏大敘事的同時,模糊了現實的變動?或者,神話世界和資本主義,哪一個才是更為巨大到看不到外邊的夢境呢?

以上並非定論,只是我聽完故事之後,繼續說下去的一種嘗試。現在我把這則故事用中文說給各位聽,只希望大家聽完之後,也一樣有故事想接著說。

試閱

■漫長的面具蒐藏史

我們生而困陷。我們帶來的不只是我們自己的死亡,還有疾病和痛苦。危險是我們的教父。它迎接我們來到這個世界上,雖然我們並未這樣要求。癌症和各種傳染病,早在我們有所意識之前,就已經銘刻在我們的肉體裡。我們親密的敵人,那最初為我們設下的圈套,比我們還早來到這世上。鬼鬼祟祟的,像小偷一樣。不提這些令我們致命的髒污,我們自身就帶著千百種極度疼痛的根源,例如神經痛(névralgies)、股神經痛(cruralgies)——所有帶著algies 字根的病痛——以及腎臟炎、坐骨神經痛等。

打從一開始,一切就被粉飾、隱瞞了。真實被隱藏了,而且無疑是從很久以前便如此。這無關世界的真相,不是某位神祇在刻意誤導我們,而我們必須一層層剝開當中的複雜性那樣。不,這關乎我們自身的真相,我們是什麼,以及我們會變成什麼狀態。我們的不完美早就無庸置疑,卻直到我們不得不面對的時候才忍痛接受。當我們逐漸發現自身的不完美,會將它當作一個不能說的祕密,小心封藏起來。我們察覺到自己體內的埋伏,對此保持沈默。我們不想承認,連認識都不想。我們否認,有時幾近瘋狂的地步。

至於其他人,雖然他們和我們沒有兩樣,卻絕不能讓他們對我們產生懷疑。我們在彼此的眼前隱藏。也許文明史就是一連串的嘗試,用越來越高明的手法來為我們真正的臉孔戴上面具。先是為了我們自己而戴,後來是為了提防他人對我們的敵意、對我們的奴役,以及他人妄想要剖析、拆穿我們的荒唐念頭。

不論個人和群體,都對自己的弱點保持沉默,或是用剛強的外表加以偽裝。有很長一段時期,我們不知道其他民族是否活在和我們同樣的威脅之下,是否同為這樣的「疑神疑鬼」(mauvais esprits)所苦。也許他們抵抗力更強,更為獸性或更為神性, 就像活在《聖經》的族長時代一樣,甚至長生不老。地理上的大發現,也可以被視為一場對他人痛苦和悲慘的發現。我們因脆弱而相連。

然而,我們依舊戴著面具。不論是用中世紀的騎士頭盔,或是激進份子的蒙面頭套遮著臉,戰鬥者或勇士用盡一切方法來避免洩漏他的脆弱、他的猶豫、他不由自主的發抖、他的痛苦、他最深的恐懼。至於民眾,他們絕大多數仰賴隆隆的戰鼓聲、號角的鳴響、旌旗和隊形,用意無非是為了掩護自己。

我們每個人都是波將金村(Potemkine)的村民,在女皇出巡時草草搭起炫目的立面,以掩飾背後其實沒有任何堅實的建築物的事實。至於女皇,她就像所有的君王一樣,假裝相信眼前的景象,選擇對這些花招視而不見。就她而言,下令興建一座座富麗堂皇的宮殿,才能從百姓的水深火熱轉移焦點。宮殿和教堂,以及用工筆畫設計出的花園,當中沒有任何一片葉子顯得突兀,呈現往日那種被馴服的自然。這種花園是一個荒蕪的夢,是對荒野硬土提出的優雅挑戰。

所有看似偉大、永久的東西,都是幻象,我們多多少少都曾信以為真,無論那是關於生活抑或死亡的幻象。不過,死亡畢竟只是一種遙遠的提示。我們不可能與死亡共生,然後像在閒聊某一座山如何如何那樣淡然地說我們都在歷經一場漫長的腐壞過程。只有生命能為我們細說,一次又一次地告訴我們,它終將碎裂片片。

關於我們個人,我們所不知道的——無疑也是我們永遠不會知道的——是我們究竟脆弱到什麼程度,或是用另一個殊途同歸的說法來說:我們頑強到什麼程度。我們到底能期待自己什麼,延續什麼,夢想什麼?我們何去何從?個人和國家皆然,尤其是個人,我們的生命線可以穿越到多遠?我們會在哪個時刻碎裂?

在這些事情上,無人留下隻字片語。只有沉默與困惑。

儘管我們的行為經常——近乎總是——被與我們同在的脆弱公開引導或祕密支配著,每天傳送給我們成千上百個訊息,只是大部分時候我們傾向不去理會。從童年開始,別人就告訴我們過馬路前要先看看右邊、左邊,於是我們很早就曉得,如果一台車撞上我們,壞掉的不會是汽車。

汽車沒有死亡的危險,它只是個物件。物的脆弱,只會將物送進廢棄物處理廠, 和人的脆弱在本質上並不相同,只有人的脆弱才會通往我們所謂的死亡。比方說,玻璃看起來比我們更脆弱,但我們不會說一只玻璃瓶可能會死。玻璃瓶會摔破,我們可以把它摔破。只是如此而已。

然而,摔落的玻璃瓶,卻可以重傷我們。

脆弱受到危險的威脅,但脆弱本身也是危險的。這道理適用於玻璃瓶,也適用於我們自己。

■浮士德與他的三個兒子

接下來,讓我們從醫學的角度來看,畢竟它是人類的輝煌成就之一,又或者可以說是唯一的成就。的確,莫里哀筆下的那些庸醫已經遠逝,但同樣真實的是,我們這個時代的醫學,不論它的療效再怎麼受肯定,也無法滿足所有人。人們私底下流傳一種所謂的「溫和」療法,用植物的湯汁和靜坐冥想治療癌症。不幸的是,沒什麼用。癌症是一頭在體內凶猛亂竄的怪獸,對身心靈的和諧完全無感。我們必須按照它真實的行徑來對付它。

虛構是我擅長的領域,我經常在當中尋找路徑,帶我通往某些現實的意象。關於醫生的意象也一樣。據我們所知,西方有四個主要的醫師形象,都是從我們的夢和恐懼裡誕生,並成為我們一再回頭探討與援引的原型。

首先是浮士德博士。浮士德是一切的源頭:從他開始,人類渴望操控自然,戰勝時間。浮士德是否真如捷克人所以為的是個真實歷史人物,在布拉格還有他待過的住處?或其實是某個無名的德國作家在一五八七年出版的書裡創造出來的人物?我們不得而知,反倒是可以從他身上辨認出同時代一些學者的輪廓,例如帕拉塞爾斯、吉羅拉莫.卡當諾 、安布魯瓦茲.帕雷 ,再加上一個嶄新而奪目的元素:與魔鬼訂下契約。

浮士德處於存在和消除存在之間,太陽和濃霧之間。他是一個神話。基督教認為人類的最基本錯誤——即亞當和夏娃犯下的「原初錯誤」(la faute originelle),因為受到魔鬼誘惑而想品嘗善惡知識樹上的禁果(所以他們其實是想要發明人類的道德)——與浮士德之間的關係可謂一目了然。對此我們無法自欺欺人:科學和墮落從老早以前就是莫逆之交。

法文版名為《浮士德的奇情與悲情故事:大魔法師》(Histoire prodigieuse et lamen-table de Jean Faust, grand magicien)的書,一問世就被翻譯成多種語言,馬婁的浮士德劇作則從一五九○年起開始在倫敦上演。一切由此時開展,而且這種感覺在接下來的兩個世紀間變得越形強烈:那是一種反差的重合,一邊是現代科學的初露曙光(伽利略、伽桑狄 、笛卡兒),成為一種別無其他力量能夠抑止的人類活動,另一邊是那位匿名德國作者靈光一閃的直覺迸發。兩者的不期而遇創造了浮士德的神話。

浮士德神話的生命很長。透過奈瓦爾的法文翻譯,我們在歌德的著作中與他重逢,也在另一部一九一八年出版的德文著作、奧斯瓦爾德.斯賓格勒的《西方的沒落》(Le Déclin de l’Occident)裡,看見一個浮士德式的男人,一個普羅米修斯的新化身, 堅持主張一種歐洲作為征服者和統治者的視野 。這則新生的神話一路走來,是否在途中變形與變質了?抑或神話起源之時,就已經產生危險的迴響,彷彿掌握了自然的奧祕,便有資格掌控其他的民族?

任何古典著述都無法預見浮士德博士的出現。他和普羅米修斯非常不同。普羅米修斯不是科學家,而且浮士德和「彼界」的唯一連繫是魔鬼。浮士德是現代社會中代表科技至上的一個高度寓言化人物,沒有人會對此存疑。同時,他也幾乎體現了一種人和自然之間的新關係,儘管他遭到天譴的結局,看來像是有點天真的中世紀信仰殘遺,或是從反面而論,宛如提前應驗了歐本海默(Oppenheimer)的焦慮。這位科學家在廣島原爆之後曾說:「科學已犯下原罪。」

如同所有年輕氣盛的英雄,浮士德孕育了三個孩子,三個都是男孩,和他一樣都成為醫師,也都是從文學的書寫中誕生,而且三人還輪流或一起統治著我們的生命。他們構成了醫學上祕而不宣的三位一體。他們每一位都帶有和我們本質上相同的印記: 像玻璃一般的本質。

按照出生日期排列,第一位是法蘭根斯坦(Frankenstein)博士。他是出自瑪麗. 雪萊(Mary Shelley)同名小說的一個人類的再造者,一名孤獨者,執著於生命的延續, 無庸置疑也是現代生物學的奠基者,更很可能成為這個剛展開的世紀的彌賽亞。儘管他的年紀已經很大,但說到生命複製,他仍是個來自未來的人,走在我們前面。

第二個孩子是英國人,出自史蒂文森(Stevenson)的《化身博士》,名叫傑奇(Jekyll),但是在社會底層,他是以海德(Hyde)這個臭名為人所知。傑奇棲居城市裡, 是現代精神分裂的創造者,在二十世紀享有驚人的盛名,至今依然不衰。他自身就是這個時代的表徵,而且會繼續成為無法超越的典型。

最後, 浮士德博士的第三個孩子, 當然就是德國電影導演佛列茲. 朗(Fritz Lang)為我們再三搬演的歷險故事主角:馬布斯(Mabuse)博士。馬布斯身上擁有前兩位所缺少的某樣東西;前面兩人雖然是天才,卻是孤獨的天才,而馬布斯絕對是一位溝通之王,甚至他本身就是最極致的交流溝通,不需要任何媒介,只需要瘋狂作為導體。馬布斯,我們當代的強者,腦袋裡容納上千個網路,眼裡只有一個領域才配得上他的天才,那就是犯罪。

這個三位一體的奇人異事,毫無疑問可以無限地發展下去,有一天或許會形成一個基礎最穩固的宗教也說不定(當中甚至可以看到某些預言家或煉金術師,例如敲門醫師和奇愛博士,更別提另闢蹊徑的莫洛博士了 )。簡而言之:這四個人物,父親與他的三個兒子,乃至於敲門醫生、奇愛博士和莫洛博士,都是誕生於虛構,以及小說家、電影導演敏銳的想像中。他們的韌性也由此而來。

這些影子,刀不能傷,水沖不散,有文學、劇場和電影保護著。他們無處不在, 因為他們並不存在。

■甲殼上的裂痕

我為電影和劇場寫了許多年的戲,許多所謂的「虛構」場景,想像中的男男女女在當中以言詞、動作迎擊他們預料不到的事件。這些場景若是要栩栩如生,我認為最重要的,似乎是進入人物的內在,發掘我們都可以在其中看到自己、這些角色與我共有的一塊「寸土」。

我們把這塊共通的寸土叫做「脆弱性」。它是甲殼上的那道裂縫,我們最容易受傷、也傷得最重的部位。它是一個充滿不確定性、令人為之震顫的地帶,一個平時絕對不能觸碰的敏感點(但所有虛構故事都是非日常的,非習慣性的);它是故事裡的人物——有時讓我們覺得很遙遠,某些時候又感覺非常相近——在等待著不幸的際遇到來、甚至主動挑起降臨他們身上的厄運時,所展現的人性的一面。

只有在這一點上,我們才真正地與角色相遇,我們才彼此相認。也只有在這點上(當然是就成功的案例而言),我們的角色緊緊攫住我們,彷彿他們突然間擁有了自己的生命,抵達那個平時被掩蔽的境界,令戲劇的所有虛構成份都消失,所有保護措施都被撤除。

一旦我們無法找到這片確實存在於我們每個人身上的神祕區域,我們就仍停留在歌舞劇或通俗劇那種簡化的層次,只是在淺薄的表層上操弄木偶,筆下的男男女女都像同一個模子印出來的,以至於再次被化約成一種潦草的描寫,一種幻象。

當巴爾札克(杜斯妥也夫斯基很欣賞巴爾札克,曾把《歐琴妮‧格朗德》﹝Eugénie Grandet﹞翻譯成俄文,並在這位大人物於一八四四年路過聖彼得堡時,嘗試與他取得聯繫,可惜沒有成功)轉身告別占去他年輕時代十年光陰的初期作品後,他寫下了《高老頭》(Le Père Goriot),開啟「人間喜劇」系列。從這裡開始,他突然潛入其筆下人物的祕密裡,再毫不猶豫給予見血的一擊。他緊盯著弱點。他抵達最深處。他賦予每個人物一道陰影,一種危險,即便是伏脫冷亦然。他也賦予他們才智,它是憂慮的眾多表現形式之一。可以說,巴爾札克彷彿推開了某扇神奇的門,他的文學手法從此變得無限寬廣。一道光指引著他,他的天才握著他的手書寫。

就像莎士比亞化身為依莎貝拉,透過這名極度狂熱的年輕女子的嘴巴說話,同樣地,巴爾札克雖然沒有孩子,卻在三十三歲之年,寫下一名老父親對女兒的瘋狂之愛,寫出他的姿態、用詞和口音,以至於巴爾札克之後沒有任何作家敢在類似的人物上試身手。

他彷彿如魚得水般地沉浸在意外和矛盾裡,在黑話、混亂與自創,以及片斷的語言裡,在喪失真實感的細節裡,偏偏真相就是從這裡浮現的。當高老頭的兩個女兒坐著敞篷馬車經過香榭麗舍大道時,高老頭雖然在現場,卻不敢被人認出來,因不想讓女兒覺得羞恥而沒有上前打招呼。高老頭為了女兒花光家產、一貧如洗,還說他情願做「她們膝下的一條狗」。

當我們觸及脆弱的區域,會發現某種殘酷、不留餘地的東西,但這也是讓我們認識自己的一個機會。過於雄壯結實的英雄人物看起來總是很奇怪,感覺少了些什麼。脆弱比起強壯更能拉近我們彼此間的距離。強壯只是一種表象。就像納粹在紐倫堡的盛大閱兵場面,歷史終會將之驅散。

在由艾德蒙‧羅斯當的劇本改編、尚-保羅‧哈布諾執導的電影《大鼻子情聖》(Cyrano de Bergerac)裡,使傑哈‧德巴狄厄大獲成功的,就是一種懼怕、近乎可恥的顫抖。他身為演員,擁有宛如紀念碑般的宏偉身形,又能從體內發出一種細膩又溫柔的聲音,在第一眼看到劇本時,就感受到這個角色的真實性、甚至真正的雄性所在,並非他的自吹自擂,也不是他作為劍客的英勇事蹟,或是他詩興大發的才華,而是他的悲傷,他對於醜陋的意識,對於愛的恐懼。

因此,德巴狄厄有時候以近乎喃喃自語、而非大吼大叫的方式,去演出這個角色。就這樣,透過單純的音調變化,透過駝背的身影,透過低垂的目光,他把話說給全世界不被愛的人聽。

《大鼻子情聖》是兩位主角直到故事結束,都還是處男處女的一部劇本與一部電影。他們被生命遺棄,被自己的冒險打敗。女主角羅珊妮急急忙忙地嫁給情郎克里斯廷,克里斯廷卻在婚禮當天離她而去。他被徵召上戰場,後來就戰死了。至於西哈諾,他從未有過女人,這是他自己說的。對他而言,他的最後行動無非是一場緩慢的死亡之舞:當他像平日一樣趕往羅珊妮所在的修道赴約時,途中遭到攻擊而身負重傷。一天結束了,樹葉飄落了,說話的聲音漸漸微弱。羅珊妮這才發現,那個寫情書給她的男人,那個真正愛著她的男人,一直在她的身旁,此刻正在死去。

「一個失敗者的故事。」美國的觀眾會這樣說。在那裡,所謂「類型電影」中的情感表現仍非常公式化,只遵守簡單的規則,然後不知疲倦地一再重複。這是一個沒有床戲、愛情沒有獲得報償、沒有人得到一丁點榮耀(西哈諾一樣擠身敗者之列)的故事,但是在演員正確的詮釋下,儘管劇作家的文筆過於雕琢,我們仍可以在故事裡每一個挫折生命的際遇,每一次混亂的心跳當中,認出我們自己。

勝者為王的英雄主義拉開了我們彼此間的距離,因為寶座上不會有兩個人的位子,但我們共有的脆弱將我們彼此拉近。因此,脆弱可以成為最豐沛、最可貴的情感泉源。它是同理心,是與生俱來的禮物,是我們面對他人的脆弱時心生的一份尊重,並在其中認清我們自己的脆弱。

同樣地,在西方世界仍對之很陌生的印度巨幅史詩《摩訶婆羅達》中,堅陣(Yudishthira)這位無可挑剔的王者模範、甚至被指明是「理想的君主」——對他來說這是個無價的頭銜——在最血腥的戰役裡,在經歷過說謊、感受過恐懼與厭惡之後,一股驚惶和憤怒的情緒淹沒了他,嚇壞周遭所有人。他發抖,他吼叫,他怒罵弟弟有修(Arjuna)遲遲無法結束這場戰爭。這位「世界上最正直的人」,甚至希望這個完美的弟弟從未出生,希望他們的母親孔悌(Kunti)在懷胎五個月時就流產了。所有無法想像從他口中吐出的話,都在眾人面前說了出來、吼了出來。史詩的作者覺得有必要寫到這麼絕。一個人只有在瓦解時才成為自己。

同理,只有當有修在同樣怒不可遏的情況下,宣稱要於戰場上當著所有人的面割斷堅陣的喉嚨——使後者遭受最殘暴的死亡威脅,亦即被自己的弟弟殺害——他才能成為人,成為我們的同類,才深深地觸動我們。這段呈現其怯懦、失去理智、全然的恐懼、所有優點蕩然無存的轉換,揭露出他的欠缺,使我們認清他並非真正的君王。

配送方式

-

台灣

- 國內宅配:本島、離島

-

到店取貨:

不限金額免運費

-

海外

- 國際快遞:全球

-

港澳店取:

訂購/退換貨須知

退換貨須知:

**提醒您,鑑賞期不等於試用期,退回商品須為全新狀態**

-

依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」,以下商品購買後,除商品本身有瑕疵外,將不提供7天的猶豫期:

- 易於腐敗、保存期限較短或解約時即將逾期。(如:生鮮食品)

- 依消費者要求所為之客製化給付。(客製化商品)

- 報紙、期刊或雜誌。(含MOOK、外文雜誌)

- 經消費者拆封之影音商品或電腦軟體。

- 非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,經消費者事先同意始提供。(如:電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等)

- 已拆封之個人衛生用品。(如:內衣褲、刮鬍刀、除毛刀…等)

- 若非上列種類商品,均享有到貨7天的猶豫期(含例假日)。

- 辦理退換貨時,商品(組合商品恕無法接受單獨退貨)必須是您收到商品時的原始狀態(包含商品本體、配件、贈品、保證書、所有附隨資料文件及原廠內外包裝…等),請勿直接使用原廠包裝寄送,或於原廠包裝上黏貼紙張或書寫文字。

- 退回商品若無法回復原狀,將請您負擔回復原狀所需費用,嚴重時將影響您的退貨權益。

商品評價