-

排序

- 圖片

- 條列

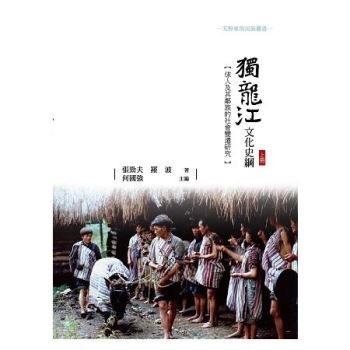

獨龍江文化史綱:俅人及其鄰族的社會變遷研究 上冊

本書作者通過人類學田野調查,結合歷史文獻和前人研究成果,從生計活動、社會身份、族群關係等方面來理解獨龍族人與周邊民族、中央政府建立和維持的多重動態關係。在峽谷內外互動聯繫的歷史脈絡下,獨龍族人通過生存策略——與鄰族建立一套互惠共生的交換體系,以及利用地理、政治因素獲得民族生存和發展的各種資源與空間。本書描繪的獨龍江區域歷史,呈現了一個邊緣民族群體為把握自己的歷史命運而做出的各種努力,從而探討邊界社會變遷的複雜性。

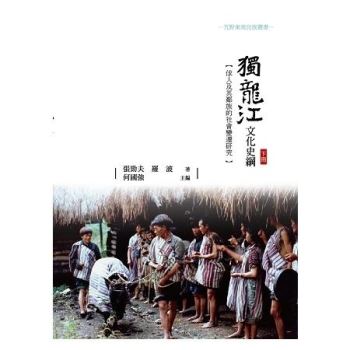

獨龍江文化史綱:俅人及其鄰族的社會變遷研究 下冊

本書作者通過人類學田野調查,結合歷史文獻和前人研究成果,從生計活動、社會身份、族群關係等方面來理解獨龍族人與周邊民族、中央政府建立和維持的多重動態關係。在峽谷內外互動聯繫的歷史脈絡下,獨龍族人通過生存策略——與鄰族建立一套互惠共生的交換體系,以及利用地理、政治因素獲得民族生存和發展的各種資源與空間。本書描繪的獨龍江區域歷史,呈現了一個邊緣民族群體為把握自己的歷史命運而做出的各種努力,從而探討邊界社會變遷的複雜性。

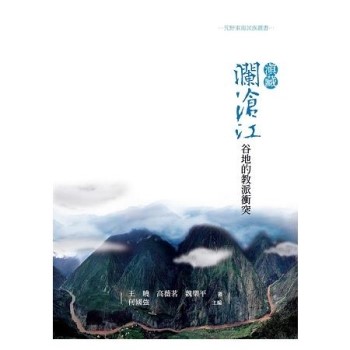

滇藏滄江谷地的教派衝突

本書描寫了滇藏茶馬古道上一個多民族聚落的謀生方式和宗教信仰。全書分兩編。上編介紹傳統曬鹽技術,即制鹽的勞動對象、工具、工藝流程、產品交換、鹽務管理以及各種制鹽方式。下編講述這個聚落的三個民族(納西、藏、漢)、三種宗教(東巴教、佛教和天主教),在長期的融合中,逐漸演化為兩個民族(藏、納西)、兩種宗教(佛教和天主教),經過一百三十多年的磨合,佛教和天主教由對抗走向和諧。

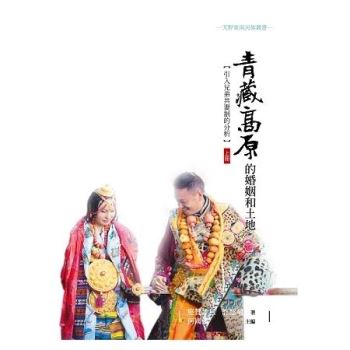

青藏高原的婚姻和土地:引入兄弟共妻制的分析 上冊

本書共分九章,介紹一妻多夫制的世界分布,旨在凸顯青藏高原在這一研究中的資源優勢,著重研究一妻多夫制可依賴的四條路徑:一、從土地繼承制和勞役制來分析婚姻的成因;二、從選擇性伴侶和配偶的禁忌來分析婚姻形態如何接受;三、分析一妻多夫制的家庭生活和人際關系及其對鄰里、社區的影響;四、藏族的兄弟共妻制與世界其他民族的同類婚制比較。

青藏高原的婚姻和土地:引入兄弟共妻制的分析 下冊

本書共分九章,介紹一妻多夫制的世界分布,旨在凸顯青藏高原在這一研究中的資源優勢,著重研究一妻多夫制可依賴的四條路徑:一、從土地繼承制和勞役制來分析婚姻的成因;二、從選擇性伴侶和配偶的禁忌來分析婚姻形態如何接受;三、分析一妻多夫制的家庭生活和人際關系及其對鄰里、社區的影響;四、藏族的兄弟共妻制與世界其他民族的同類婚制比較。

青藏高原東部的喪葬制度研究 上冊

金沙江峽谷地處青臧高原東緣,南北縱貫八百公里,東西橫亙五十公里,群峰聳:立,河流交錯。這里存在獨特的民族學奇觀:峽谷內存在十幾種喪葬類型,分別是巖洞葬、居室葬、甕棺葬、石棺葬、樹葬、地架葬、土葬、水土葬、火葬、水葬、塔葬、地葬、天葬以及復合葬,幾乎囊括了世界各地現存的葬式。金沙江峽谷為什么會有如此多的喪葬類型,它們是如何形成的?這些喪葬類型的背後又隱藏著哪些文化邏輯或者意義結構?本書作者用一年的時問行走於峽谷各地,並分別駐紮於峽谷的入口、出口以及中部進行田野調查,通過對當地人處理屍體的方式進行「深描」,揭開那些隱藏在屍體處理背後的「地方性知識」。

整體稀缺與文化適應:三岩的帕措、紅教和民俗 上冊

三岩是西藏自治區貢覺縣與四川省白玉縣交界的金沙江峽谷區,地處橫斷山民族走廊之要塞,文化積澱深厚。因地理位置與地緣政治特殊,元以降成為朝廷與噶廈的軍事緩衝區。居民性情剽悍,素不屬漢,亦不歸藏,史稱「野番」。清末因夾壩(偷牛盜馬、搶劫殺人)蜂起,危及商旅,先後受到藏軍和新軍的圍剿,被納入國家的版圖,管理許可權幾度易手。至今三岩仍保留著較為完整的父系血緣組織,遺有血親復仇殘餘,夫兄弟婚和妻姊妹婚已是公開的秘密,生計模式簡樸實用,村莊依山而建,碉樓林立,江岸寺庵錯落,人死葬法多樣……獨特的自然與文化資源令外界垂涎。二十世紀八○年代,中美三支長江飄流隊在葉巴灘罹難,增加了歷史的玄機。二○○七年一支考察隊測出三岩藏族屬於蒙古人種北亞型的體質特徵。本書承接前人的研究,著力從社會組織、信仰體系、民俗文化等方面描繪真實的三岩,特別提出「整體稀缺」的概念來分析人與環境的關係,勾勒了文化適應中的分離與整合的過程。

整體稀缺與文化適應:三岩的帕措、紅教和民俗 下冊

三岩是西藏自治區貢覺縣與四川省白玉縣交界的金沙江峽谷區,地處橫斷山民族走廊之要塞,文化積澱深厚。因地理位置與地緣政治特殊,元以降成為朝廷與噶廈的軍事緩衝區。居民性情剽悍,素不屬漢,亦不歸藏,史稱「野番」。清末因夾壩(偷牛盜馬、搶劫殺人)蜂起,危及商旅,先後受到藏軍和新軍的圍剿,被納入國家的版圖,管理許可權幾度易手。至今三岩仍保留著較為完整的父系血緣組織,遺有血親復仇殘餘,夫兄弟婚和妻姊妹婚已是公開的秘密,生計模式簡樸實用,村莊依山而建,碉樓林立,江岸寺庵錯落,人死葬法多樣……獨特的自然與文化資源令外界垂涎。二十世紀八○年代,中美三支長江飄流隊在葉巴灘罹難,增加了歷史的玄機。二○○七年一支考察隊測出三岩藏族屬於蒙古人種北亞型的體質特徵。本書承接前人的研究,著力從社會組織、信仰體系、民俗文化等方面描繪真實的三岩,特別提出「整體稀缺」的概念來分析人與環境的關係,勾勒了文化適應中的分離與整合的過程。

青藏高原東部的喪葬制度研究 下冊

金沙江峽谷地處青臧高原東緣,南北縱貫八百公里,東西橫亙五十公里,群峰聳:立,河流交錯。這里存在獨特的民族學奇觀:峽谷內存在十幾種喪葬類型,分別是巖洞葬、居室葬、甕棺葬、石棺葬、樹葬、地架葬、土葬、水土葬、火葬、水葬、塔葬、地葬、天葬以及復合葬,幾乎囊括了世界各地現存的葬式。金沙江峽谷為什么會有如此多的喪葬類型,它們是如何形成的?這些喪葬類型的背後又隱藏著哪些文化邏輯或者意義結構?本書作者用一年的時問行走於峽谷各地,並分別駐紮於峽谷的入口、出口以及中部進行田野調查,通過對當地人處理屍體的方式進行「深描」,揭開那些隱藏在屍體處理背後的「地方性知識」。

婦女何在?三江併流諸峽谷區的性別政治 下冊

本書在前人研究的基礎上,用人類學的研究理論與方法,試圖從政治人類學的視角來審視這一區域內四個主要民族(藏族、納西族、怒族和獨龍族)社會的性別政治問題,從婚姻形態、血緣繼嗣、親屬稱謂、婚姻支付、性別分工、宗教信仰、代際傳遞等方面展開研究;在參考大量文獻和史料的同時,通過實地田野調查和近距離觀察與訪談,詳細描述了身處各類特殊婚姻形態中的婦女的真實生活,系統探討了不同婚姻形態和家庭內外的社會性別關係與發展動因,為更全面而深入地理解性別政治問題的產生、發展與變遷提供了一種新穎的視角和參照,亦為分析和理解跨文化視野中的性別政治問題提供了重要的民族志資料。

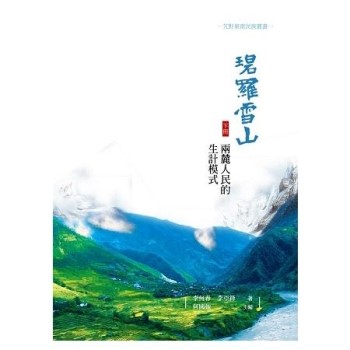

碧羅雪山兩麓人民的生計模式 下冊

本書以三江並流腹地的三個田野點(鹽井、燕門、丙中洛)為研究物件,運用歷史邏輯的方法和人類學、民族學的參與觀察法,從歷時性和共時性兩個維度出發,在掌握文獻資料和實地調查的基礎上分析碧羅雪山兩麓人民包括採集狩獵、刀耕火種、農業、畜牧業、葡萄種植業、鹽業、商業等多元生計方式並存的原因及其合理性;通過該區域內不同民族存在的各種生計方式,瞭解和認識生活在碧羅雪山兩麓諸如藏族、納西族、怒族、獨龍族、傈僳族等民族如何適應自身所處的環境,又如何在各民族文化碰撞後吸收他族的文化因數以及保留和繼承本民族的文化傳統。

碧羅雪山兩麓人民的生計模式 上冊

本書以三江並流腹地的三個田野點(鹽井、燕門、丙中洛)為研究物件,運用歷史邏輯的方法和人類學、民族學的參與觀察法,從歷時性和共時性兩個維度出發,在掌握文獻資料和實地調查的基礎上分析碧羅雪山兩麓人民包括採集狩獵、刀耕火種、農業、畜牧業、葡萄種植業、鹽業、商業等多元生計方式並存的原因及其合理性;通過該區域內不同民族存在的各種生計方式,瞭解和認識生活在碧羅雪山兩麓諸如藏族、納西族、怒族、獨龍族、傈僳族等民族如何適應自身所處的環境,又如何在各民族文化碰撞後吸收他族的文化因數以及保留和繼承本民族的文化傳統。

婦女何在?三江併流諸峽谷區的性別政治 上冊

本書在前人研究的基礎上,用人類學的研究理論與方法,試圖從政治人類學的視角來審視這一區域內四個主要民族(藏族、納西族、怒族和獨龍族)社會的性別政治問題,從婚姻形態、血緣繼嗣、親屬稱謂、婚姻支付、性別分工、宗教信仰、代際傳遞等方面展開研究;在參考大量文獻和史料的同時,通過實地田野調查和近距離觀察與訪談,詳細描述了身處各類特殊婚姻形態中的婦女的真實生活,系統探討了不同婚姻形態和家庭內外的社會性別關係與發展動因,為更全面而深入地理解性別政治問題的產生、發展與變遷提供了一種新穎的視角和參照,亦為分析和理解跨文化視野中的性別政治問題提供了重要的民族志資料。