-

排序

- 圖片

- 條列

惡作劇數學:關於小丑、柔身術演員、宮廷弄臣的短篇故事

數學,不是你以為的那種「數學」!我們每天都在使用的邏輯推理,很可能是錯的。以各種反直覺的荒謬故事,探討邏輯謬誤、偏見和悖論的搞笑之書! 在生活中數字和邏輯會如何捉弄你?! 這本奇特的短篇故事集,融合了數學、幽默和故事,帶你探討數學、邏輯和人類行為中隱藏的怪癖,用奇異的故事呈現出邏輯謬誤、偏見和悖論等,如何根植於我們的思考和生活中。從中,你會瞭解到數學不僅僅是數字,還是了解複雜現實的一種方式,更是思考的陷阱和解方。 這本虛構短篇故事集,交織了各個引人入勝、反直覺和徹頭徹尾的奇異故事,這些故事設定了奇特的場景,由各行各業、各式各樣古怪又大膽的人物輪番上場。每一篇故事都是通往新世界的大門,探索了人工智慧倫理、數學邏輯、賽局理論,到悖論、偏見、偽數據偵測,甚至圖論等當今議題,既具挑戰性又富娛樂性。「《惡作劇數學》是一本可愛的書,它讓複雜的數學主題變得易於理解,卻不會將其簡化。」「如果您準備好以歡笑和全新視角看待數學,《惡作劇數學》是您的不二之選。」 從豬會飛、「殮書」的類比,到友誼悖論以及各式各樣的謬誤,每翻過一頁,都會看到作者透過貼切又創新手法闡釋數學概念,影射了現實亂象。 你會發現,本書「將複雜數學主題變的易於理解,卻不會將其簡化」、「以耳目一新的視角呈現,讀起來一點都不像枯燥的教科書」,讓所有人都能從中受益匪淺,進行一場引人入勝的閱讀對話! 準備好大顯身手了嗎?每篇故事後面都有練習題等著你!

【電子書】惡作劇數學

數學,不是你以為的那種「數學」!我們每天都在使用的邏輯推理,很可能是錯的。以各種反直覺的荒謬故事,探討邏輯謬誤、偏見和悖論的搞笑之書! 在生活中數字和邏輯會如何捉弄你?! 這本奇特的短篇故事集,融合了數學、幽默和故事,帶你探討數學、邏輯和人類行為中隱藏的怪癖,用奇異的故事呈現出邏輯謬誤、偏見和悖論等,如何根植於我們的思考和生活中。從中,你會瞭解到數學不僅僅是數字,還是了解複雜現實的一種方式,更是思考的陷阱和解方。 這本虛構短篇故事集,交織了各個引人入勝、反直覺和徹頭徹尾的奇異故事,這些故事設定了奇特的場景,由各行各業、各式各樣古怪又大膽的人物輪番上場。每一篇故事都是通往新世界的大門,探索了人工智慧倫理、數學邏輯、賽局理論,到悖論、偏見、偽數據偵測,甚至圖論等當今議題,既具挑戰性又富娛樂性。「《惡作劇數學》是一本可愛的書,它讓複雜的數學主題變得易於理解,卻不會將其簡化。」「如果您準備好以歡笑和全新視角看待數學,《惡作劇數學》是您的不二之選。」 從豬會飛、「殮書」的類比,到友誼悖論以及各式各樣的謬誤,每翻過一頁,都會看到作者透過貼切又創新手法闡釋數學概念,影射了現實亂象。 你會發現,本書「將複雜數學主題變的易於理解,卻不會將其簡化」、「以耳目一新的視角呈現,讀起來一點都不像枯燥的教科書」,讓所有人都能從中受益匪淺,進行一場引人入勝的閱讀對話! 準備好大顯身手了嗎?每篇故事後面都有練習題等著你!

齒顎不正:一個隱藏的流行病的故事

牙醫能幫你矯正牙齒, 卻沒告訴你,齒列不正背後隱藏著更大的健康危機 齒列不正、下顎後縮、用口呼吸…… 這場現代流行病,正在我們眼皮子底下悄悄發生。 本書能幫助您解決身體和口腔姿勢問題, 培養更強壯的下顎,使其可以容納三十二顆牙齒, 並打造寬敞、健康的呼吸道。 生活在現代工業社會的人,經常會有下顎窄小、牙齒不整齊的問題,這種情況被稱為「咬合不正」。咬合不正通常伴隨「用口呼吸」的現象,不僅對外貌會有負面影響,還會降低生活品質,增加罹患口腔及呼吸疾病的可能性,而這種情況已越來越普遍。 根據齒顎矯正學專家普羅菲特(William Proffit)在1998年指出,美國約有五分之一的人口有嚴重的咬合不正問題,其中約有15%屬於門牙不規則(前牙擁擠),嚴重到會影響社會接受度和咀嚼功能。2007年對瑞典人口的研究也顯示,約有三分之一的人口確實需要接受齒顎矯正治療。倫敦臉部齒顎矯正學校臨床主任繆(Michael Mew)則主張,有95%的現代人類在牙齒排列上存在偏差;其中有超過30%的人建議接受齒顎矯正治療(且有一半的人需要拔牙才能矯正)。 ✦ 追求「美觀」的矯正,沒有根本解決問題 不過,許多人只把齒顎不正的問題視為一種美觀上的挑戰,以為只要透過現代齒列矯正醫學提供的牙套和矯正器,就可以糾正這些問題。然而,牙齒絕對可以矯正,但導致口腔發育異常的飲食習慣和文化,才是人們應該正視、會影響成年後呼吸道健康的潛在危機。 隨著矯正器械的改良,牙齒矯正也隨著價格降低而變得普及,戴矯正器也逐漸成為現代青少年的一般成長經歷。然而光是將牙齒排列整齊,無法改善齒列不正背後的根本原因——導致口腔發育異常的姿勢、飲食和生活環境。這樣的矯正不僅不持久、會隨著時間復發,甚至可能在矯正過程中進一步縮小牙弓、改變下顎位置、壓迫呼吸道,造成長期的健康影響。 ✦ 必須改變生活型態,才能扭轉這場齒顎不正的趨勢 有鑑於這種齒列矯正觀點和趨勢可能無法解決根本問題,齒顎矯正醫師桑德拉.卡恩(Sandra Kahn)和世界著名的演化生物學家保羅.埃利希(Paul R. Ehrlich),共同撰寫了《齒顎不正:一個隱藏的流行病的故事》(Jaws: The Story of a Hidden Epidemic)一書,揭示這項可能影響整個世代,卻鮮為人知的重大健康危機。透過自己孩子的矯正經歷以及來自人類考古學的證據,兩人指出了現代工業化的咀嚼和生活環境,正在加劇齒顎不正問題的發生。 透過這種顛覆一般人認知的全新見解,卡恩和埃利希提出了在姿勢、飲食、生活型態的調整和矯正的替代方案,以應對這一文化變化帶來的重大挑戰。不僅能保護孩子未來的齒顎發育,甚至能改善成人的呼吸道健康。 ✦ 口腔姿勢就是你的未來,一本地球上父母都需要看的書 《齒顎不正:一個隱藏的流行病的故事》透過大量的考古圖片和牙醫臨床診療和長期追蹤齒顎發展情況的圖片,以著清晰明瞭的論述和大量有力的證據,讓讀者認知這場危機,並提供了每位家長都該瞭解的重要訊息,期許父母能為孩子提供良好的牙齒矯正服務。 本書讓您正視你和家人的健康帶來改變,帶領我們一同扭轉這場正在發生的現代公衛危機。

【電子書】齒顎不正

牙醫能幫你矯正牙齒,卻沒告訴你,齒列不正背後隱藏著更大的健康危機齒列不正、下顎後縮、用口呼吸……這場現代流行病,正在我們眼皮子底下悄悄發生。本書能幫助您解決身體和口腔姿勢問題,培養更強壯的下顎,使其可以容納三十二顆牙齒,並打造寬敞、健康的呼吸道。 生活在現代工業社會的人,經常會有下顎窄小、牙齒不整齊的問題,這種情況被稱為「咬合不正」。咬合不正通常伴隨「用口呼吸」的現象,不僅對外貌會有負面影響,還會降低生活品質,增加罹患口腔及呼吸疾病的可能性,而這種情況已越來越普遍。 根據齒顎矯正學專家普羅菲特(William Proffit)在1998年指出,美國約有五分之一的人口有嚴重的咬合不正問題,其中約有15%屬於門牙不規則(前牙擁擠),嚴重到會影響社會接受度和咀嚼功能。2007年對瑞典人口的研究也顯示,約有三分之一的人口確實需要接受齒顎矯正治療。倫敦臉部齒顎矯正學校臨床主任繆(Michael Mew)則主張,有95%的現代人類在牙齒排列上存在偏差;其中有超過30%的人建議接受齒顎矯正治療(且有一半的人需要拔牙才能矯正)。✦ 追求「美觀」的矯正,沒有根本解決問題 不過,許多人只把齒顎不正的問題視為一種美觀上的挑戰,以為只要透過現代齒列矯正醫學提供的牙套和矯正器,就可以糾正這些問題。然而,牙齒絕對可以矯正,但導致口腔發育異常的飲食習慣和文化,才是人們應該正視、會影響成年後呼吸道健康的潛在危機。 隨著矯正器械的改良,牙齒矯正也隨著價格降低而變得普及,戴矯正器也逐漸成為現代青少年的一般成長經歷。然而光是將牙齒排列整齊,無法改善齒列不正背後的根本原因——導致口腔發育異常的姿勢、飲食和生活環境。這樣的矯正不僅不持久、會隨著時間復發,甚至可能在矯正過程中進一步縮小牙弓、改變下顎位置、壓迫呼吸道,造成長期的健康影響。✦ 必須改變生活型態,才能扭轉這場齒顎不正的趨勢 有鑑於這種齒列矯正觀點和趨勢可能無法解決根本問題,齒顎矯正醫師桑德拉.卡恩(Sandra Kahn)和世界著名的演化生物學家保羅.埃利希(Paul R. Ehrlich),共同撰寫了《齒顎不正:一個隱藏的流行病的故事》(Jaws: The Story of a Hidden Epidemic)一書,揭示這項可能影響整個世代,卻鮮為人知的重大健康危機。透過自己孩子的矯正經歷以及來自人類考古學的證據,兩人指出了現代工業化的咀嚼和生活環境,正在加劇齒顎不正問題的發生。 透過這種顛覆一般人認知的全新見解,卡恩和埃利希提出了在姿勢、飲食、生活型態的調整和矯正的替代方案,以應對這一文化變化帶來的重大挑戰。不僅能保護孩子未來的齒顎發育,甚至能改善成人的呼吸道健康。✦ 口腔姿勢就是你的未來,一本地球上父母都需要看的書 《齒顎不正:一個隱藏的流行病的故事》透過大量的考古圖片和牙醫臨床診療和長期追蹤齒顎發展情況的圖片,以著清晰明瞭的論述和大量有力的證據,讓讀者認知這場危機,並提供了每位家長都該瞭解的重要訊息,期許父母能為孩子提供良好的牙齒矯正服務。 本書讓您正視你和家人的健康帶來改變,帶領我們一同扭轉這場正在發生的現代公衛危機。

減重科學大解析:掌握代謝機制,改變身體習慣的大腦認知戰(二冊套書):我們為何吃太多(增訂版)+如何吃 (仍能維持減重)

為何怎麼吃都會胖?該怎麼吃才滿足?《我們為何吃太多?》+《如何吃(仍能維持減重)》體重控制的科學策略由詹金森醫師為你全盤解碼!★《我們為何吃太多?》(增訂版)★給有志控制體重,但厭倦各種節食法的人2025年增訂版增加專章探討「肥胖症為何成為COVID-19更大目標?」----已經吃很少了,為何身體卻覺得你吃很多,讓你越來越重?不瞭解食慾和新陳代謝的科學,將無法擺脫反覆節食的輪迴!「我可以減肥,但無法繼續減下去!」為什麼飢餓感永遠是贏家? 我們都聽過這樣的黃金法則:少吃多運動就可以減肥。然而事情沒那麼簡單。減肥外科手術專家詹金森醫師在超過二十年的職涯中,治療過上千名陷入無止境減肥循環的肥胖症患者。本書結合他行醫時面對的實例,以及全新的新陳代謝科學研究,告訴你人體的食慾和代謝到底如何運作,你的身體如何決定你的體重。 這本書系統化地解釋為何「節食」如何適得其反。從脂肪被汙名化、植物油和加工食品的崛起,談到現代人攝取飲食中omega-3的不足、糖分的增加,都讓我們更加容易飢餓,並最終讓我們的體重設定點提高。作者探索了農業、製藥、人類學和醫學等各種領域,揭示我們不良的飲食習慣和日益嚴重的肥胖危機,背後隱藏的真相。 你可能也這樣想過…… •節食對我無效,我嘗試過所有節食方法,但最後體重比開始節食時更重。 •我只要看一眼奶油蛋糕就會變胖。 •我無法控制飢餓感,如果不吃飯我就會變得虛弱。 在這本書中,作者會為我們解釋以下幾件事:•為何某些飲食建議會適得其反,讓減肥變得更加困難?•為什麼體重越減越重?感覺被肥胖給困住了?‧體重設定點是什麼?減肥的目的是下調體重設定點,該如何做? 作者帶領我們瞭解身體在能量代謝上的調節能力,這完全不像能量輸入和輸出那麼簡單。我們的環境、歷史和家庭背景中的各種因素,也會決定每個人最初的體重設定點,亦即設定為苗條、肥胖或其他。既然體重設定點是體重的主要控制因素,若能「識別」控制體重設定點的信號(從我們所吃食物類型及生活方式),我們的體重設定點及體重,便能真正處在自己的掌控之下。 幸好有這本深入探討最新的「食慾和人體能量代謝」科學的書,我們可以徹底改變自己與食物之間的關係,並開始停止透過激烈的節食減肥,而是從生活習慣和飲食習慣著手,真正達到降低體重設定點的目的。★《如何吃(仍能維持減重)》★贏得減重勝利最重要的戰鬥,就發生在你的內心 我們的身體和大腦在現代環境中是如何運作(或故障)的?打贏這場身體習慣和大腦認知的戰爭,學會「對健康食物上癮」。減重與新陳代謝專科醫師安德魯•詹金森,繼《我們為何吃太多?》後最新力作,揭開大腦、身體、環境與飲食習慣的聯繫,學習抵禦現代食物消費市場、垃圾食物與西方飲食習慣帶來的傷害,突破長期減肥的循環,讓我們知道如何吃。為減肥長期奮鬥的你,可能有過以下這些問題,而詹金森醫師在書中一一回答了……Q:為何用什麼方法都瘦不下來,還會很快復胖?A:因為你的大腦會透過調節代謝和欲望,努力維持著肥胖的「體重設定點」。生命需要能量,而脂肪就是能量。為了生存,我們的身體有一套自己的標準,藉由胰島素、瘦素和血糖的互動,來管理能量的消耗與支出,以達到理想的能量儲備狀態,也就是你的「體重設定點」。我們往往會透過節食和運動來嘗試控制體重,心想當消耗大於收入,體重自然就會減少。然而,我們的大腦也會對這樣的能量變化做出反應,為即將來臨的生存危機節約代謝消耗、儲存能量——使你感到疲倦、虛弱、飢餓無比——並在你達成減重目標、恢復正常飲食後,奮力儲存能量,以回到身體設定中的理想能量儲備;甚至會因為這次經驗未雨綢繆,儲備更多能量,讓你變得比減肥之前更重。不瞭解體重設定點的機制,一昧地節食和運動,便相當於和自己的身體與大腦做對。飲食、壓力、睡眠,還有過去的節食與減重行為,都會影響身體的能量管理,改變大腦對代謝效率與食欲的調控。反過來說,只要瞭解體重設定點的形成原因,學習移動大腦的體重設定點,便可以讓大腦幫助你減重——降低對不健康食物的欲望,同時維持代謝狀態平衡,適應並維持一個更輕盈的身心狀態。Q:為何我的體重設定點被移到了「肥胖」的那一端?A:因為現代生活方式、「超加工食物」的風行,影響了身體調控體重的訊號,使我們的代謝長期往儲存能量的方向傾斜,刺激大腦形成對這些食品的依賴。不幸的是,每當我們走進超市,便會被許多影響體重平衡機制的食物圍繞——那些五顏六色,滋味誘人,含有大量植物油、果糖和精緻碳水化合物的加工食品。「加工」本身並不是一件壞事。自古以來,人類便會對食物進行「加工」,使用各種包裝、調味、料理方式或是添加物,讓食物更好消化、更好吃、更適合長期保存。舉凡發酵新鮮青菜,控制溫度與大氣成分,到進行調味和料理,都是一種加工方式,可以讓我們的飲食和生活品質獲得相當大的提升。然而,現代食品加工產業的目標,與我們的健康和生活福祉產生了偏差;它們為了刺激消費,根據愉快感與成癮性精心設計食品的外觀、質地、滋味與成分。為此,食物中除了許多添加物之外,還加入了會影響我們體重平衡,發出「增重訊號」的物質:糖、果糖、植物油。這些食物帶來強烈的誘惑,擾亂我們大腦控制體重的能力,影響身體的能量代謝平衡,使你的體重與欲望一起失衡。Q:那我該怎麼樣回到健康的體重設定點與生活型態?A:養成另一種飲食與生活習慣——不只是透過意志力,而是透過科學的方法!☆知道了這些,這場戰爭你已經贏了一半。透過本書,你會瞭解體重的體內平衡原理,以及現代生活和加工食品如何影響我們的身體健康,還有最重要的——如何改變習慣。關鍵在於,避免那些會影響代謝平衡的增重食物。糖分會促使胰島素分泌、抑制脂肪細胞分泌的瘦素發生作用,使大腦無法感知體內的脂肪存量而停止進食;而胰島素的效果,也會被高度加工食品中來自植物油Omega-6脂肪酸抑制,使身體需要分泌更多胰島素來處理血液中的糖分;而果糖的分解過程會消耗能量、導致大腦以為身體需要更多能量而陷入飢渴。這種對食物的渴望,也來自我們大腦的獎勵機制的制約:因為高熱量食物意味著更多有助於生存的能量。熱量帶來多巴胺和愉悅感,讓大腦銘記這種連結,使我們在注意到這些有關愉悅的線索出現燃起渴望,如此循環強化,形成習慣;導致我們在缺乏意識的時候,反射性地尋求這些能帶來愉悅的食物,或是在陷入壓力時,以超商架上這些閃亮而隨手可得的食物,作為緩解痛苦的快速解法。☆★☆詹金森醫師告訴我們,只要學習加工食品的成分和原理,瞭解它們如何透過各種色彩、調味劑、口感來吸引我們,就能讓我們更有意識地去抵抗這些危險的吸引力。並且,我們也可以藉此學習如何「加工」自己的食物,透過書中豐富的料理建議和健康調味方式,反過來循循善誘,讓那些我們應該多吃的健康食物展現魅力,為健康上癮。除了飲食之外,本書更帶來一系列實用的方法,幫助我們克服現代生活所形塑的不良飲食習慣——諸如零食文化、情緒性飲食等,這些壞習慣的養成都與我們大腦處理壓力和取悅的機制息息相關。這種時候,可以運用一些簡單的技巧——像是將零食藏進櫥櫃並將漂亮的茶罐擺到桌面上,或是在不良「衝動」當頭時、學會對自己發問(我要吃垃圾食物嗎?),降低壞習慣的吸引力,提升好習慣帶來的快樂。書中甚至也能找到你曾嘗試過的多種流行減肥法,如限時進食、生酮飲食和高強度運動等,幫助你瞭解這些方法背後的科學原理,以及它們為何有效。本書將告訴你:• 為什麼運動對體內的能量平衡來說是次要的?• 加工食品為何如此吸引人,讓我們越吃越多?• 如何改變使人難以瘦下來的壞習慣?• 如何用健康的方式料理、調味「加工」你的餐點,讓它們健康又美味?• 其他流行減肥法背後的科學原理,以及這些方法為何有效。讓科學知識成為你減肥決心的盟友。掌握現代飲食與體重調控的機制,學習撫平、扭轉不健康的欲望,使你的身體與大腦同心抵抗這場公共健康危機,迎向可以持續一生的健康與樂趣——吃得好、活得健康。

我們為何吃太多?全新的食慾科學與現代節食迷思 (增訂版)

2025年增訂版增加專章探討「肥胖症為何成為COVID-19更大目標?」----給有志控制體重,但厭倦各種節食法的人。已經吃很少了,為何身體卻覺得你吃很多,讓你越來越重?不瞭解食慾和新陳代謝的科學,將無法擺脫反覆節食的輪迴! 「我可以減肥,但無法繼續減下去!」為什麼飢餓感永遠是贏家? 我們都聽過這樣的黃金法則:少吃多運動就可以減肥。然而事情沒那麼簡單。減肥外科手術專家詹金森醫師在超過二十年的職涯中,治療過上千名陷入無止境減肥循環的肥胖症患者。本書結合他行醫時面對的實例,以及全新的新陳代謝科學研究,告訴你人體的食慾和代謝到底如何運作,你的身體如何決定你的體重。 這本書系統化地解釋為何「節食」如何適得其反。從脂肪被汙名化、植物油和加工食品的崛起,談到現代人攝取飲食中omega-3的不足、糖分的增加,都讓我們更加容易飢餓,並最終讓我們的體重設定點提高。作者探索了農業、製藥、人類學和醫學等各種領域,揭示我們不良的飲食習慣和日益嚴重的肥胖危機,背後隱藏的真相。 你可能也這樣想過…… •節食對我無效,我嘗試過所有節食方法,但最後體重比開始節食時更重。 •我只要看一眼奶油蛋糕就會變胖。 •我無法控制飢餓感,如果不吃飯我就會變得虛弱。 在這本書中,作者會為我們解釋以下幾件事:•為何某些飲食建議會適得其反,讓減肥變得更加困難?•為什麼體重越減越重?感覺被肥胖給困住了?‧體重設定點是什麼?減肥的目的是下調體重設定點,該如何做? 作者帶領我們瞭解身體在能量代謝上的調節能力,這完全不像能量輸入和輸出那麼簡單。我們的環境、歷史和家庭背景中的各種因素,也會決定每個人最初的體重設定點,亦即設定為苗條、肥胖或其他。既然體重設定點是體重的主要控制因素,若能「識別」控制體重設定點的信號(從我們所吃食物類型及生活方式),我們的體重設定點及體重,便能真正處在自己的掌控之下。 幸好有這本深入探討最新的「食慾和人體能量代謝」科學的書,我們可以徹底改變自己與食物之間的關係,並開始停止透過激烈的節食減肥,而是從生活習慣和飲食習慣著手,真正達到降低體重設定點的目的。

【電子書】我們為何吃太多?

2025年增訂版增加專章探討「肥胖症為何成為COVID-19更大目標?」----給有志控制體重,但厭倦各種節食法的人。已經吃很少了,為何身體卻覺得你吃很多,讓你越來越重?不瞭解食慾和新陳代謝的科學,將無法擺脫反覆節食的輪迴! 「我可以減肥,但無法繼續減下去!」為什麼飢餓感永遠是贏家? 我們都聽過這樣的黃金法則:少吃多運動就可以減肥。然而事情沒那麼簡單。減肥外科手術專家詹金森醫師在超過二十年的職涯中,治療過上千名陷入無止境減肥循環的肥胖症患者。本書結合他行醫時面對的實例,以及全新的新陳代謝科學研究,告訴你人體的食慾和代謝到底如何運作,你的身體如何決定你的體重。 這本書系統化地解釋為何「節食」如何適得其反。從脂肪被汙名化、植物油和加工食品的崛起,談到現代人攝取飲食中omega-3的不足、糖分的增加,都讓我們更加容易飢餓,並最終讓我們的體重設定點提高。作者探索了農業、製藥、人類學和醫學等各種領域,揭示我們不良的飲食習慣和日益嚴重的肥胖危機,背後隱藏的真相。 你可能也這樣想過…… •節食對我無效,我嘗試過所有節食方法,但最後體重比開始節食時更重。 •我只要看一眼奶油蛋糕就會變胖。 •我無法控制飢餓感,如果不吃飯我就會變得虛弱。 在這本書中,作者會為我們解釋以下幾件事:•為何某些飲食建議會適得其反,讓減肥變得更加困難?•為什麼體重越減越重?感覺被肥胖給困住了?‧體重設定點是什麼?減肥的目的是下調體重設定點,該如何做? 作者帶領我們瞭解身體在能量代謝上的調節能力,這完全不像能量輸入和輸出那麼簡單。我們的環境、歷史和家庭背景中的各種因素,也會決定每個人最初的體重設定點,亦即設定為苗條、肥胖或其他。既然體重設定點是體重的主要控制因素,若能「識別」控制體重設定點的信號(從我們所吃食物類型及生活方式),我們的體重設定點及體重,便能真正處在自己的掌控之下。 幸好有這本深入探討最新的「食慾和人體能量代謝」科學的書,我們可以徹底改變自己與食物之間的關係,並開始停止透過激烈的節食減肥,而是從生活習慣和飲食習慣著手,真正達到降低體重設定點的目的。

如何吃 (仍能維持減重):掌握身體代謝機制與大腦慾望的科學

我們的身體和大腦在現代環境中是如何運作(或故障)的?打贏這場身體習慣和大腦認知的戰爭,學會「對健康食物上癮」。英國食慾科學專家詹金森醫師繼《我們為何吃太多?》之後最新力作 贏得減重勝利最重要的戰鬥,就發生在你的內心。減重與新陳代謝專科醫師安德魯•詹金森,繼《我們為何吃太多?》後最新力作,揭開大腦、身體、環境與飲食習慣的聯繫,學習抵禦現代食物消費市場、垃圾食物與西方飲食習慣帶來的傷害,突破長期減肥的循環,讓我們知道如何吃。為減肥長期奮鬥的你,可能有過以下這些問題,而詹金森醫師在書中一一回答了……Q:為何用什麼方法都瘦不下來,還會很快復胖?A:因為你的大腦會透過調節代謝和欲望,努力維持著肥胖的「體重設定點」。生命需要能量,而脂肪就是能量。為了生存,我們的身體有一套自己的標準,藉由胰島素、瘦素和血糖的互動,來管理能量的消耗與支出,以達到理想的能量儲備狀態,也就是你的「體重設定點」。我們往往會透過節食和運動來嘗試控制體重,心想當消耗大於收入,體重自然就會減少。然而,我們的大腦也會對這樣的能量變化做出反應,為即將來臨的生存危機節約代謝消耗、儲存能量——使你感到疲倦、虛弱、飢餓無比——並在你達成減重目標、恢復正常飲食後,奮力儲存能量,以回到身體設定中的理想能量儲備;甚至會因為這次經驗未雨綢繆,儲備更多能量,讓你變得比減肥之前更重。不瞭解體重設定點的機制,一昧地節食和運動,便相當於和自己的身體與大腦做對。飲食、壓力、睡眠,還有過去的節食與減重行為,都會影響身體的能量管理,改變大腦對代謝效率與食欲的調控。反過來說,只要瞭解體重設定點的形成原因,學習移動大腦的體重設定點,便可以讓大腦幫助你減重——降低對不健康食物的欲望,同時維持代謝狀態平衡,適應並維持一個更輕盈的身心狀態。Q:為何我的體重設定點被移到了「肥胖」的那一端?A:因為現代生活方式、「超加工食物」的風行,影響了身體調控體重的訊號,使我們的代謝長期往儲存能量的方向傾斜,刺激大腦形成對這些食品的依賴。不幸的是,每當我們走進超市,便會被許多影響體重平衡機制的食物圍繞——那些五顏六色,滋味誘人,含有大量植物油、果糖和精緻碳水化合物的加工食品。「加工」本身並不是一件壞事。自古以來,人類便會對食物進行「加工」,使用各種包裝、調味、料理方式或是添加物,讓食物更好消化、更好吃、更適合長期保存。舉凡發酵新鮮青菜,控制溫度與大氣成分,到進行調味和料理,都是一種加工方式,可以讓我們的飲食和生活品質獲得相當大的提升。然而,現代食品加工產業的目標,與我們的健康和生活福祉產生了偏差;它們為了刺激消費,根據愉快感與成癮性精心設計食品的外觀、質地、滋味與成分。為此,食物中除了許多添加物之外,還加入了會影響我們體重平衡,發出「增重訊號」的物質:糖、果糖、植物油。這些食物帶來強烈的誘惑,擾亂我們大腦控制體重的能力,影響身體的能量代謝平衡,使你的體重與欲望一起失衡。Q:那我該怎麼樣回到健康的體重設定點與生活型態?A:養成另一種飲食與生活習慣——不只是透過意志力,而是透過科學的方法!知道了這些,這場戰爭你已經贏了一半。透過本書,你會瞭解體重的體內平衡原理,以及現代生活和加工食品如何影響我們的身體健康,還有最重要的——如何改變習慣。關鍵在於,避免那些會影響代謝平衡的增重食物。糖分會促使胰島素分泌、抑制脂肪細胞分泌的瘦素發生作用,使大腦無法感知體內的脂肪存量而停止進食;而胰島素的效果,也會被高度加工食品中來自植物油Omega-6脂肪酸抑制,使身體需要分泌更多胰島素來處理血液中的糖分;而果糖的分解過程會消耗能量、導致大腦以為身體需要更多能量而陷入飢渴。這種對食物的渴望,也來自我們大腦的獎勵機制的制約:因為高熱量食物意味著更多有助於生存的能量。熱量帶來多巴胺和愉悅感,讓大腦銘記這種連結,使我們在注意到這些有關愉悅的線索出現燃起渴望,如此循環強化,形成習慣;導致我們在缺乏意識的時候,反射性地尋求這些能帶來愉悅的食物,或是在陷入壓力時,以超商架上這些閃亮而隨手可得的食物,作為緩解痛苦的快速解法。詹金森醫師告訴我們,只要學習加工食品的成分和原理,瞭解它們如何透過各種色彩、調味劑、口感來吸引我們,就能讓我們更有意識地去抵抗這些危險的吸引力。並且,我們也可以藉此學習如何「加工」自己的食物,透過書中豐富的料理建議和健康調味方式,反過來循循善誘,讓那些我們應該多吃的健康食物展現魅力,為健康上癮。除了飲食之外,本書更帶來一系列實用的方法,幫助我們克服現代生活所形塑的不良飲食習慣——諸如零食文化、情緒性飲食等,這些壞習慣的養成都與我們大腦處理壓力和取悅的機制息息相關。這種時候,可以運用一些簡單的技巧——像是將零食藏進櫥櫃並將漂亮的茶罐擺到桌面上,或是在不良「衝動」當頭時、學會對自己發問(我要吃垃圾食物嗎?),降低壞習慣的吸引力,提升好習慣帶來的快樂。書中甚至也能找到你曾嘗試過的多種流行減肥法,如限時進食、生酮飲食和高強度運動等,幫助你瞭解這些方法背後的科學原理,以及它們為何有效。本書將告訴你:• 為什麼運動對體內的能量平衡來說是次要的?• 加工食品為何如此吸引人,讓我們越吃越多?• 如何改變使人難以瘦下來的壞習慣?• 如何用健康的方式料理、調味「加工」你的餐點,讓它們健康又美味?• 其他流行減肥法背後的科學原理,以及這些方法為何有效。讓科學知識成為你減肥決心的盟友。掌握現代飲食與體重調控的機制,學習撫平、扭轉不健康的欲望,使你的身體與大腦同心抵抗這場公共健康危機,迎向可以持續一生的健康與樂趣——吃得好、活得健康。

【電子書】如何吃(仍能維持減重)

我們的身體和大腦在現代環境中是如何運作(或故障)的?打贏這場身體習慣和大腦認知的戰爭,學會「對健康食物上癮」。英國食慾科學專家詹金森醫師繼《我們為何吃太多?》之後最新力作 贏得減重勝利最重要的戰鬥,就發生在你的內心。減重與新陳代謝專科醫師安德魯•詹金森,繼《我們為何吃太多?》後最新力作,揭開大腦、身體、環境與飲食習慣的聯繫,學習抵禦現代食物消費市場、垃圾食物與西方飲食習慣帶來的傷害,突破長期減肥的循環,讓我們知道如何吃。為減肥長期奮鬥的你,可能有過以下這些問題,而詹金森醫師在書中一一回答了……Q:為何用什麼方法都瘦不下來,還會很快復胖?A:因為你的大腦會透過調節代謝和欲望,努力維持著肥胖的「體重設定點」。生命需要能量,而脂肪就是能量。為了生存,我們的身體有一套自己的標準,藉由胰島素、瘦素和血糖的互動,來管理能量的消耗與支出,以達到理想的能量儲備狀態,也就是你的「體重設定點」。我們往往會透過節食和運動來嘗試控制體重,心想當消耗大於收入,體重自然就會減少。然而,我們的大腦也會對這樣的能量變化做出反應,為即將來臨的生存危機節約代謝消耗、儲存能量——使你感到疲倦、虛弱、飢餓無比——並在你達成減重目標、恢復正常飲食後,奮力儲存能量,以回到身體設定中的理想能量儲備;甚至會因為這次經驗未雨綢繆,儲備更多能量,讓你變得比減肥之前更重。不瞭解體重設定點的機制,一昧地節食和運動,便相當於和自己的身體與大腦做對。飲食、壓力、睡眠,還有過去的節食與減重行為,都會影響身體的能量管理,改變大腦對代謝效率與食欲的調控。反過來說,只要瞭解體重設定點的形成原因,學習移動大腦的體重設定點,便可以讓大腦幫助你減重——降低對不健康食物的欲望,同時維持代謝狀態平衡,適應並維持一個更輕盈的身心狀態。Q:為何我的體重設定點被移到了「肥胖」的那一端?A:因為現代生活方式、「超加工食物」的風行,影響了身體調控體重的訊號,使我們的代謝長期往儲存能量的方向傾斜,刺激大腦形成對這些食品的依賴。不幸的是,每當我們走進超市,便會被許多影響體重平衡機制的食物圍繞——那些五顏六色,滋味誘人,含有大量植物油、果糖和精緻碳水化合物的加工食品。「加工」本身並不是一件壞事。自古以來,人類便會對食物進行「加工」,使用各種包裝、調味、料理方式或是添加物,讓食物更好消化、更好吃、更適合長期保存。舉凡發酵新鮮青菜,控制溫度與大氣成分,到進行調味和料理,都是一種加工方式,可以讓我們的飲食和生活品質獲得相當大的提升。然而,現代食品加工產業的目標,與我們的健康和生活福祉產生了偏差;它們為了刺激消費,根據愉快感與成癮性精心設計食品的外觀、質地、滋味與成分。為此,食物中除了許多添加物之外,還加入了會影響我們體重平衡,發出「增重訊號」的物質:糖、果糖、植物油。這些食物帶來強烈的誘惑,擾亂我們大腦控制體重的能力,影響身體的能量代謝平衡,使你的體重與欲望一起失衡。Q:那我該怎麼樣回到健康的體重設定點與生活型態?A:養成另一種飲食與生活習慣——不只是透過意志力,而是透過科學的方法!知道了這些,這場戰爭你已經贏了一半。透過本書,你會瞭解體重的體內平衡原理,以及現代生活和加工食品如何影響我們的身體健康,還有最重要的——如何改變習慣。關鍵在於,避免那些會影響代謝平衡的增重食物。糖分會促使胰島素分泌、抑制脂肪細胞分泌的瘦素發生作用,使大腦無法感知體內的脂肪存量而停止進食;而胰島素的效果,也會被高度加工食品中來自植物油Omega-6脂肪酸抑制,使身體需要分泌更多胰島素來處理血液中的糖分;而果糖的分解過程會消耗能量、導致大腦以為身體需要更多能量而陷入飢渴。這種對食物的渴望,也來自我們大腦的獎勵機制的制約:因為高熱量食物意味著更多有助於生存的能量。熱量帶來多巴胺和愉悅感,讓大腦銘記這種連結,使我們在注意到這些有關愉悅的線索出現燃起渴望,如此循環強化,形成習慣;導致我們在缺乏意識的時候,反射性地尋求這些能帶來愉悅的食物,或是在陷入壓力時,以超商架上這些閃亮而隨手可得的食物,作為緩解痛苦的快速解法。詹金森醫師告訴我們,只要學習加工食品的成分和原理,瞭解它們如何透過各種色彩、調味劑、口感來吸引我們,就能讓我們更有意識地去抵抗這些危險的吸引力。並且,我們也可以藉此學習如何「加工」自己的食物,透過書中豐富的料理建議和健康調味方式,反過來循循善誘,讓那些我們應該多吃的健康食物展現魅力,為健康上癮。除了飲食之外,本書更帶來一系列實用的方法,幫助我們克服現代生活所形塑的不良飲食習慣——諸如零食文化、情緒性飲食等,這些壞習慣的養成都與我們大腦處理壓力和取悅的機制息息相關。這種時候,可以運用一些簡單的技巧——像是將零食藏進櫥櫃並將漂亮的茶罐擺到桌面上,或是在不良「衝動」當頭時、學會對自己發問(我要吃垃圾食物嗎?),降低壞習慣的吸引力,提升好習慣帶來的快樂。書中甚至也能找到你曾嘗試過的多種流行減肥法,如限時進食、生酮飲食和高強度運動等,幫助你瞭解這些方法背後的科學原理,以及它們為何有效。本書將告訴你:• 為什麼運動對體內的能量平衡來說是次要的?• 加工食品為何如此吸引人,讓我們越吃越多?• 如何改變使人難以瘦下來的壞習慣?• 如何用健康的方式料理、調味「加工」你的餐點,讓它們健康又美味?• 其他流行減肥法背後的科學原理,以及這些方法為何有效。讓科學知識成為你減肥決心的盟友。掌握現代飲食與體重調控的機制,學習撫平、扭轉不健康的欲望,使你的身體與大腦同心抵抗這場公共健康危機,迎向可以持續一生的健康與樂趣——吃得好、活得健康。

21世紀狩獵採集者的生存指南:讓演化生物學為你的人生效力

以演化生物學智慧, 給予21世紀人類的生存指南 大膽!挑釁! 我們如何以智人祖先的大腦與身體, 應對現代生活挑戰! 我們從狩獵採集者祖先那兒繼承的身體和大腦, 不適應全新的現代生活。 我們生活在人類史上最繁榮的時期,但我們從未如此冷漠、分裂和不開心。我們的生活水平從未如此之高,但慢性病和自殺率繼續飆升。 該如何解釋這種自相矛盾的情況?最重要的是該如何解決它? 我們的文明正處在認知失衡的狀態中, 物種演化告訴我們關於人性的什麼? 對於演化生物學家赫因和韋恩斯坦來說,造成我們困境的原因顯而易見:我們適應演化為以狩獵採集為生的大腦和身體並不適合現代生活。 例如我們演化成在部落中生活的物種,但今日大多數人連鄰居的名字是什麼都不知道!在古老社會中,生存仰賴我們在性別差異上的優勢,但今日,生理性別卻被認為是種冒犯。儘管人類非常能適應變化,但今日變化的步伐如此之快,以至於我們的大腦、身體永遠無法與社會同步,這一切讓我們生病,在這樣一個社會中的認知失調正在扼殺我們。 解決生活的混亂感, 對於現代生活,科學的世界觀能提供我們的人生智慧。 赫因和韋恩斯坦運用他們對最多樣化生態系統的知識,以演化的棱鏡剖析了關於醫學、飲食、睡眠、性、性別、關係、父母身分、教育、經濟成長和我們等問題,勾勒出基於科學的世界觀,那並非理性至上,而是把科學當成工具,提供思考的脈絡,提煉出務實、開放、和平的智慧。這是一本讓我們過得更美好、更明智的生活指南。 專文推薦 黃貞祥 清華大學生命科學系副教授 王弘毅 台灣大學生態學與演化生物學研究所教授 各界讚譽 ˙「夫妻團隊運用他們對演化生物學的廣博知識來解決困擾我們的問題。本書內容廣泛、富啟發性,對人性提出有趣、令人驚訝和深刻的觀點。」―喬登.彼得森(JORDAN B. PETERSON),《生活的十二條規則》作者 ˙「本書以優美的語言和動人比喻重述了人類的故事。兩位作者體現了偉大的文科教育該培養的謙遜、細緻入微的思維和對學習的熱愛。每個正在養育或教育孩子或想改變社會制度的人,都該閱讀這本書。」—喬納森•海特(Jonathan Haidt),《為什麼我們製造出玻璃心世代》和《好人總是自以為是》一書合著者 ˙「我從來沒有讀過如此大膽、經深入研究和簡潔的探索,探討了我們所處的令人費解的困境。任何想知道為什麼歷史上最舒適的社會——我們的社會——抑鬱、焦慮和貧困率如此之高?我們將在本書中找到答案。」—塞巴斯蒂安•榮格,《完美風暴、戰爭、部落和自由》的作者 ˙「本書至少給了我五個演化概念,這些概念已成為我看待世界的核心概念。」—JAMIE WHEAL,Flow Genome Project執行董事,Stealing Fire 的合著者 ˙「布雷特和希瑟是備受推崇的演化生物學家,也是思考清晰的思想家和溝通者,雖然學校汙名化他們,但他們重視科學真理而非政治正確。」—薩波斯基,《行為》一書作者

【電子書】21世紀狩獵採集者的生存指南

以演化生物學智慧, 給予21世紀人類的生存指南 大膽!挑釁! 我們如何以智人祖先的大腦與身體, 應對現代生活挑戰! 我們從狩獵採集者祖先那兒繼承的身體和大腦, 不適應全新的現代生活。 我們生活在人類史上最繁榮的時期,但我們從未如此冷漠、分裂和不開心。我們的生活水平從未如此之高,但慢性病和自殺率繼續飆升。 該如何解釋這種自相矛盾的情況?最重要的是該如何解決它? 我們的文明正處在認知失衡的狀態中, 物種演化告訴我們關於人性的什麼? 對於演化生物學家赫因和韋恩斯坦來說,造成我們困境的原因顯而易見:我們適應演化為以狩獵採集為生的大腦和身體並不適合現代生活。 例如我們演化成在部落中生活的物種,但今日大多數人連鄰居的名字是什麼都不知道!在古老社會中,生存仰賴我們在性別差異上的優勢,但今日,生理性別卻被認為是種冒犯。儘管人類非常能適應變化,但今日變化的步伐如此之快,以至於我們的大腦、身體永遠無法與社會同步,這一切讓我們生病,在這樣一個社會中的認知失調正在扼殺我們。 解決生活的混亂感, 對於現代生活,科學的世界觀能提供我們的人生智慧。 赫因和韋恩斯坦運用他們對最多樣化生態系統的知識,以演化的棱鏡剖析了關於醫學、飲食、睡眠、性、性別、關係、父母身分、教育、經濟成長和我們等問題,勾勒出基於科學的世界觀,那並非理性至上,而是把科學當成工具,提供思考的脈絡,提煉出務實、開放、和平的智慧。這是一本讓我們過得更美好、更明智的生活指南。 專文推薦 黃貞祥 清華大學生命科學系副教授 王弘毅 台灣大學生態學與演化生物學研究所教授 各界讚譽 ˙「夫妻團隊運用他們對演化生物學的廣博知識來解決困擾我們的問題。本書內容廣泛、富啟發性,對人性提出有趣、令人驚訝和深刻的觀點。」―喬登.彼得森(JORDAN B. PETERSON),《生活的十二條規則》作者 ˙「本書以優美的語言和動人比喻重述了人類的故事。兩位作者體現了偉大的文科教育該培養的謙遜、細緻入微的思維和對學習的熱愛。每個正在養育或教育孩子或想改變社會制度的人,都該閱讀這本書。」—喬納森•海特(Jonathan Haidt),《為什麼我們製造出玻璃心世代》和《好人總是自以為是》一書合著者 ˙「我從來沒有讀過如此大膽、經深入研究和簡潔的探索,探討了我們所處的令人費解的困境。任何想知道為什麼歷史上最舒適的社會——我們的社會——抑鬱、焦慮和貧困率如此之高?我們將在本書中找到答案。」—塞巴斯蒂安•榮格,《完美風暴、戰爭、部落和自由》的作者 ˙「本書至少給了我五個演化概念,這些概念已成為我看待世界的核心概念。」—JAMIE WHEAL,Flow Genome Project執行董事,Stealing Fire 的合著者 ˙「布雷特和希瑟是備受推崇的演化生物學家,也是思考清晰的思想家和溝通者,雖然學校汙名化他們,但他們重視科學真理而非政治正確。」—薩波斯基,《行為》一書作者

過載:洞察大腦決策的運作,重整過度負荷的心智和人生

在資訊氾濫、一心多用的時代, 卸除記憶負擔,解救你的大腦資源。 你的腦中充斥著過量資訊。你在電子郵件、臉書、簡訊和手頭工作之間疲憊不堪地折返,最後沮喪地發現,最重要的事情還是沒有做。 你並不特殊。 截止到2011年,美國人每天接收的資訊量是1986年的五倍,相當於175份報紙。一個美國家庭光是在客廳和兩間臥室裡,就有超過2,260項有形物品。至於每個人電腦裡的檔案,隨便就有3億萬萬兆位元的資訊量。光是想瞭解魷魚的腦神經系統所有知識,google scholar上就有三萬篇論文…… 太多資訊、太多包袱、太多選擇。這就是現代人的生活寫照。然而,擁有更多資訊,反而會做出更差的選擇。此時我們卻以為,要解決問題,只能仰賴更多資訊。 結果,超載資訊加重我們大腦的負荷,讓我們找不到東西、忘記重要會議,並且不斷分心在收發電子郵件、回簡訊和臉書等事情上,感到筋疲力竭。過量資訊和感覺輸入,造成我們龐大的精神耗損和負擔,不斷搶奪我的注意力,讓我們產生認知功能障礙,做出錯誤的決策。 該如何不讓自己每天不只是被所見所聞牽著走,把重要時間集中在創意構思、正確決策上? 該如何在這樣的資訊過載年代,在龐大訊息中做出正確直截的決定? 你可以問問自己以下問題: •我真的需要保有某件物品和某段關係嗎? •我的溝通雜亂無序嗎,我可否直截了當地說話? •我的交友圈、習慣、想法是否太過一致,我願意對新想法保持開放嗎? •我是否會被輿論牽著走,我懂得判讀資訊、分辨真偽嗎? •該如何避免瞎忙,在工作上創造更多價值? 本書作者丹尼爾.列維廷,加拿大蒙特婁麥基爾大學心理學教授,同時也是行為神經科學、資訊科學學院和教育學院的特聘教授、暢銷作家,針對工作生活的各個領域,提出完美解藥。 本書不是一般的整理術,它是從神經科學和認知心理學的最新研究出發,結合注意力、記憶分類等神經理論,提出解藥。 作者認為,人類大腦演化的速度,遠遠跟不上資訊爆炸的速度,但若能將充塞在我們腦中的資訊取出,先讓它外部化,變得具體可見,就可以重新組織並加以管理。從而卸下腦中負擔、讓頭腦再次自由轉動! 作者感慨,現代社會,一心多用。人們不斷分心,謀求完成上千個小小的成就所帶來的空洞獎賞和成就感,而不再透過持續專注的努力所帶來的龐大回報。這種工作模式與生活模式所造成的損失甚至比吸食大麻更嚴重。如何改變?善用神經科學和認知心理學知識,以及分類的科學,並準備一個雜物抽屜,有意識地檢視自己生命中需要清理的區域,有系統、積極地做整理。隨時檢查,持續專注於重要的食物。 因此,在資訊氾濫的時代,重點不是避開眾多資訊,而是重新組織你的大腦。 只要重新組織化後的大腦,才可以幫助你做時間管理、社群管理、在家庭生活和公司行為上做出正確、合理的決策。本書既有理論,又分析了大量和我們的工作、生活、決策相關的實例,讀來鞭闢入理,趣味橫生。 專文導讀 謝伯讓 (台大心理學系教授) 各界讚譽 結合真正的知識與學問以及基本常識會得出什麼?一本非常值得一讀的書:列維廷的《過載》。──喬治 P.舒茲,第60屆美國國務卿 本書在理解如何掌握大數據、複雜的組織、領導統御和我們的日常生活各方面做出絕佳貢獻。今天在戰場上、商業領域和所有一切的環境中,速度和複雜性提升的程度已到了若要成功,就必須具備適應能力這項基本素質。《過載》提供認知適應能力最新的神經科學知識,以及領導人士該如何應用追求卓越。這是項了不起的成就,也是各個層面的領導人士必讀之書。──史丹利.麥克克里斯托將軍,美國陸軍(退役),美軍阿富汗地區指揮官 博學地綜合列維廷本人的貢獻、我們對注意力和記憶力的最新理解,以及人類思維運作方式的深刻觀點。──史丹利.普魯西納博士,諾貝爾獎得主,加州大學舊金山分校的神經退化疾病研究所主任 這本書不僅僅提示該如何清晰地思考和管理超載資訊。它也一路引領我們遍覽當代神經科學和認知科學中最激勵人心的面向,並特別強調對日常生活的影響。任何曾對人類思維感到好奇的人會在這本有趣又實用的書中滿載而歸。──史蒂芬.科斯林,凱克研究所密涅瓦藝術和科學中心主任(前哈佛大學心理學系主任) 列維廷用輕鬆又熟悉的方式談論大腦引人入勝。是我們領域強有力的發言人。──大衛.胡貝爾,諾貝爾生醫獎得主 本書引人入勝、機智、出色並富含科學內容:列維廷採納心靈運作的心理學和認知神經科學原則,顯現深入瞭解這些原則如何可能幫助我們改善組織日常生活。──傑瑞.奧特曼,《認知》期刊主編,康乃狄克大學心理學教授。 列維廷又辦到了。先前他解釋過音樂和大腦的關係,現在他藉由大腦如何運作的關鍵洞察,提出組織我們生活面向最好最有效的方式。他的迷人風格,深刻又實際的知識,使我們學習到的不僅是我們何以這般處事的原因,還包括我們可以更順利、有效,甚至更愉快過生活的可能性。 ──凱西.N.戴維森,紐約市立大學研究生院《未來倡議》計畫主持人,《眼見為憑》作者。 列維廷有趣、翔實、富有見地。這就像是有位神經學家的朋友,向你展示為你的大腦建立小小秩序如何能夠解放如此多的創意。──萊恩.布魯姆,《粉紅豹》,《Meatballs》編劇 運用關於大腦與其運作方式的最新資訊,列維廷提出一系列如何組織自己生活和事業的理念。渴望高效率或是找到鑰匙的人都必須閱讀!──大衛.艾德曼,醫學博士,麥吉爾大學醫學院院長 在資訊過多的時代,我們都需要改善心靈組織。隨著特有的清晰文筆和科學洞識,列維廷提點我們如何整理心靈衣櫥。我真的很喜歡這本書。──約瑟夫.勒杜,紐約大學神經科學中心 一本深刻的作品。列維廷記載了我們狩獵採集者心靈狹窄的頻寬與當今世界多重任務混亂局勢之間的不相匹配。他甚至告訴我們如何在不斷引誘我們過度追求的環境中保持理智。──菲利普E.泰羅克,賓州大學華頓商學院教授

【電子書】過載

在資訊氾濫、一心多用的時代, 卸除記憶負擔,解救你的大腦資源。 你的腦中充斥著過量資訊。你在電子郵件、臉書、簡訊和手頭工作之間疲憊不堪地折返,最後沮喪地發現,最重要的事情還是沒有做。 你並不特殊。 截止到2011年,美國人每天接收的資訊量是1986年的五倍,相當於175份報紙。一個美國家庭光是在客廳和兩間臥室裡,就有超過2,260項有形物品。至於每個人電腦裡的檔案,隨便就有3億萬萬兆位元的資訊量。光是想瞭解魷魚的腦神經系統所有知識,google scholar上就有三萬篇論文…… 太多資訊、太多包袱、太多選擇。這就是現代人的生活寫照。然而,擁有更多資訊,反而會做出更差的選擇。此時我們卻以為,要解決問題,只能仰賴更多資訊。 結果,超載資訊加重我們大腦的負荷,讓我們找不到東西、忘記重要會議,並且不斷分心在收發電子郵件、回簡訊和臉書等事情上,感到筋疲力竭。過量資訊和感覺輸入,造成我們龐大的精神耗損和負擔,不斷搶奪我的注意力,讓我們產生認知功能障礙,做出錯誤的決策。 該如何不讓自己每天不只是被所見所聞牽著走,把重要時間集中在創意構思、正確決策上? 該如何在這樣的資訊過載年代,在龐大訊息中做出正確直截的決定? 你可以問問自己以下問題: •我真的需要保有某件物品和某段關係嗎? •我的溝通雜亂無序嗎,我可否直截了當地說話? •我的交友圈、習慣、想法是否太過一致,我願意對新想法保持開放嗎? •我是否會被輿論牽著走,我懂得判讀資訊、分辨真偽嗎? •該如何避免瞎忙,在工作上創造更多價值? 本書作者丹尼爾.列維廷,加拿大蒙特婁麥基爾大學心理學教授,同時也是行為神經科學、資訊科學學院和教育學院的特聘教授、暢銷作家,針對工作生活的各個領域,提出完美解藥。 本書不是一般的整理術,它是從神經科學和認知心理學的最新研究出發,結合注意力、記憶分類等神經理論,提出解藥。 作者認為,人類大腦演化的速度,遠遠跟不上資訊爆炸的速度,但若能將充塞在我們腦中的資訊取出,先讓它外部化,變得具體可見,就可以重新組織並加以管理。從而卸下腦中負擔、讓頭腦再次自由轉動! 作者感慨,現代社會,一心多用。人們不斷分心,謀求完成上千個小小的成就所帶來的空洞獎賞和成就感,而不再透過持續專注的努力所帶來的龐大回報。這種工作模式與生活模式所造成的損失甚至比吸食大麻更嚴重。如何改變?善用神經科學和認知心理學知識,以及分類的科學,並準備一個雜物抽屜,有意識地檢視自己生命中需要清理的區域,有系統、積極地做整理。隨時檢查,持續專注於重要的食物。 因此,在資訊氾濫的時代,重點不是避開眾多資訊,而是重新組織你的大腦。 只要重新組織化後的大腦,才可以幫助你做時間管理、社群管理、在家庭生活和公司行為上做出正確、合理的決策。本書既有理論,又分析了大量和我們的工作、生活、決策相關的實例,讀來鞭闢入理,趣味橫生。 專文導讀 謝伯讓 (台大心理學系教授) 各界讚譽 結合真正的知識與學問以及基本常識會得出什麼?一本非常值得一讀的書:列維廷的《過載》。──喬治 P.舒茲,第60屆美國國務卿 本書在理解如何掌握大數據、複雜的組織、領導統御和我們的日常生活各方面做出絕佳貢獻。今天在戰場上、商業領域和所有一切的環境中,速度和複雜性提升的程度已到了若要成功,就必須具備適應能力這項基本素質。《過載》提供認知適應能力最新的神經科學知識,以及領導人士該如何應用追求卓越。這是項了不起的成就,也是各個層面的領導人士必讀之書。──史丹利.麥克克里斯托將軍,美國陸軍(退役),美軍阿富汗地區指揮官 博學地綜合列維廷本人的貢獻、我們對注意力和記憶力的最新理解,以及人類思維運作方式的深刻觀點。──史丹利.普魯西納博士,諾貝爾獎得主,加州大學舊金山分校的神經退化疾病研究所主任 這本書不僅僅提示該如何清晰地思考和管理超載資訊。它也一路引領我們遍覽當代神經科學和認知科學中最激勵人心的面向,並特別強調對日常生活的影響。任何曾對人類思維感到好奇的人會在這本有趣又實用的書中滿載而歸。──史蒂芬.科斯林,凱克研究所密涅瓦藝術和科學中心主任(前哈佛大學心理學系主任) 列維廷用輕鬆又熟悉的方式談論大腦引人入勝。是我們領域強有力的發言人。──大衛.胡貝爾,諾貝爾生醫獎得主 本書引人入勝、機智、出色並富含科學內容:列維廷採納心靈運作的心理學和認知神經科學原則,顯現深入瞭解這些原則如何可能幫助我們改善組織日常生活。──傑瑞.奧特曼,《認知》期刊主編,康乃狄克大學心理學教授。 列維廷又辦到了。先前他解釋過音樂和大腦的關係,現在他藉由大腦如何運作的關鍵洞察,提出組織我們生活面向最好最有效的方式。他的迷人風格,深刻又實際的知識,使我們學習到的不僅是我們何以這般處事的原因,還包括我們可以更順利、有效,甚至更愉快過生活的可能性。 ──凱西.N.戴維森,紐約市立大學研究生院《未來倡議》計畫主持人,《眼見為憑》作者。 列維廷有趣、翔實、富有見地。這就像是有位神經學家的朋友,向你展示為你的大腦建立小小秩序如何能夠解放如此多的創意。──萊恩.布魯姆,《粉紅豹》,《Meatballs》編劇 運用關於大腦與其運作方式的最新資訊,列維廷提出一系列如何組織自己生活和事業的理念。渴望高效率或是找到鑰匙的人都必須閱讀!──大衛.艾德曼,醫學博士,麥吉爾大學醫學院院長 在資訊過多的時代,我們都需要改善心靈組織。隨著特有的清晰文筆和科學洞識,列維廷提點我們如何整理心靈衣櫥。我真的很喜歡這本書。──約瑟夫.勒杜,紐約大學神經科學中心 一本深刻的作品。列維廷記載了我們狩獵採集者心靈狹窄的頻寬與當今世界多重任務混亂局勢之間的不相匹配。他甚至告訴我們如何在不斷引誘我們過度追求的環境中保持理智。──菲利普E.泰羅克,賓州大學華頓商學院教授

誤判的總和:我們的心智如何被分數扭曲,並學會克服它

人為什麼總是判斷失誤? 看穿選舉、商業、科學等領域的心智偏誤, 你會被別人誤導,也會被自己誤導。 無論是數字或言語,只要加一點或減一點,就會徹底改變結果。 在我們的偏見即將讓我們做出錯誤決定之前, 我們都需要懂得分辨語言和數字的細微差異,和把戲 一家速食連鎖店曾經為了與麥當勞1/4磅重的漢堡一較高下,推出1/3磅重的漢堡,最後卻因消費者認為1/3磅小於1/4磅 (因為3小於4) 而以失敗收場。此外,一連串玩「龍與地下城」的青少年自殺事件引起家長和媒體的恐慌,認為D&D導致青少年自殺——而事實上,青少年D&D玩家自殺的比例遠低於全國青少年自殺的平均數。 《誤判的總和》一書廣泛研究人類活動中的各種認知偏誤,發現其中絕大多數是以分數的形式存在,透過人們不擅長分數來改變基數 (分母) 或個別案例 (分子) ,人的認知很容易被誤導而犯下許多錯誤。舉例來說,你想過以下問題嗎? •為什麼兩位政治人物都使用了正確的數據,卻提出立場完全相反的主張? •死於空難的風險遠低於死於車禍,人們為何依然覺得開車比坐飛機安全? •在美國,少數族裔被警察殺死的機率較高,但這等於種族歧視嗎? •《聖經密碼》能幫我們一探未來?其實《白鯨記》也可以! •讀心術者如何利用人們對機率的錯覺猜中人們的心思? •有人一生中被閃電打到兩次,其實並不稀奇? 這些問題乍看直截了當,其實每一個都以分數形式存在,並為我們的心智設下陷阱。然而,我們是如何以及為何不斷落入這些陷阱的? 本書作者齊姆林 (James C. Zimring) 認為,人類大腦常犯下的許多錯誤可歸結為對分數的誤解。我們看到大量本質上為分數形式的統計數據,如百分比、機率、頻率和比例時,往往傾向於誤解其意義;也因此,心懷不軌的人會透過選擇性地呈現數據或扭曲信息來操縱我們;也有些時候,馬虎的溝通者會無意中忽略關鍵訊息而誤導我們;更多時候,我們會自欺欺人,犯了錯只能怪自己。然而現代生活不太可能不遇到或不運用這些概念,因此熟悉分數形式的問題,並探討分數如何運作以及我們如何理解或誤解分數,對我們來說就很重要了! 本書結合認知心理學的關鍵科學研究與現實生活範例,幫助讀者發現從政治到刑事司法系統、從戰爭到科學、從商業戰略到新時代宗教、在到自然世界,總是在日常訊息中潛伏著的種種偏誤。作者舉出各個領域中可能存在的混淆形式或錯誤描述,讓我們能看穿在政治人物、警察、廣告商、科學家的主張中潛藏的分數和偏誤類型,如:可得性捷思、確認偏誤、專挑好資料、首位效應、檢察官謬誤、倖存者偏誤、從眾偏誤、機會效應、人擇原理等等……。 儘管違反直覺,齊姆林還探討了這些缺陷能使我們受益的原因,強調個人錯誤可能有利於集體解決問題,也讓我們一窺演化的力量。

【電子書】誤判的總和

人為什麼總是判斷失誤? 看穿選舉、商業、科學等領域的心智偏誤, 你會被別人誤導,也會被自己誤導。 無論是數字或言語,只要加一點或減一點,就會徹底改變結果。 在我們的偏見即將讓我們做出錯誤決定之前, 我們都需要懂得分辨語言和數字的細微差異,和把戲 一家速食連鎖店曾經為了與麥當勞1/4磅重的漢堡一較高下,推出1/3磅重的漢堡,最後卻因消費者認為1/3磅小於1/4磅 (因為3小於4) 而以失敗收場。此外,一連串玩「龍與地下城」的青少年自殺事件引起家長和媒體的恐慌,認為D&D導致青少年自殺——而事實上,青少年D&D玩家自殺的比例遠低於全國青少年自殺的平均數。 《誤判的總和》一書廣泛研究人類活動中的各種認知偏誤,發現其中絕大多數是以分數的形式存在,透過人們不擅長分數來改變基數 (分母) 或個別案例 (分子) ,人的認知很容易被誤導而犯下許多錯誤。舉例來說,你想過以下問題嗎? •為什麼兩位政治人物都使用了正確的數據,卻提出立場完全相反的主張? •死於空難的風險遠低於死於車禍,人們為何依然覺得開車比坐飛機安全? •在美國,少數族裔被警察殺死的機率較高,但這等於種族歧視嗎? •《聖經密碼》能幫我們一探未來?其實《白鯨記》也可以! •讀心術者如何利用人們對機率的錯覺猜中人們的心思? •有人一生中被閃電打到兩次,其實並不稀奇? 這些問題乍看直截了當,其實每一個都以分數形式存在,並為我們的心智設下陷阱。然而,我們是如何以及為何不斷落入這些陷阱的? 本書作者齊姆林 (James C. Zimring) 認為,人類大腦常犯下的許多錯誤可歸結為對分數的誤解。我們看到大量本質上為分數形式的統計數據,如百分比、機率、頻率和比例時,往往傾向於誤解其意義;也因此,心懷不軌的人會透過選擇性地呈現數據或扭曲信息來操縱我們;也有些時候,馬虎的溝通者會無意中忽略關鍵訊息而誤導我們;更多時候,我們會自欺欺人,犯了錯只能怪自己。然而現代生活不太可能不遇到或不運用這些概念,因此熟悉分數形式的問題,並探討分數如何運作以及我們如何理解或誤解分數,對我們來說就很重要了! 本書結合認知心理學的關鍵科學研究與現實生活範例,幫助讀者發現從政治到刑事司法系統、從戰爭到科學、從商業戰略到新時代宗教、在到自然世界,總是在日常訊息中潛伏著的種種偏誤。作者舉出各個領域中可能存在的混淆形式或錯誤描述,讓我們能看穿在政治人物、警察、廣告商、科學家的主張中潛藏的分數和偏誤類型,如:可得性捷思、確認偏誤、專挑好資料、首位效應、檢察官謬誤、倖存者偏誤、從眾偏誤、機會效應、人擇原理等等……。 儘管違反直覺,齊姆林還探討了這些缺陷能使我們受益的原因,強調個人錯誤可能有利於集體解決問題,也讓我們一窺演化的力量。

【電子書】終結壓迫

人為什麼總是判斷失誤? 看穿選舉、商業、科學等領域的心智偏誤, 你會被別人誤導,也會被自己誤導。 無論是數字或言語,只要加一點或減一點,就會徹底改變結果。 在我們的偏見即將讓我們做出錯誤決定之前, 我們都需要懂得分辨語言和數字的細微差異,和把戲 一家速食連鎖店曾經為了與麥當勞1/4磅重的漢堡一較高下,推出1/3磅重的漢堡,最後卻因消費者認為1/3磅小於1/4磅 (因為3小於4) 而以失敗收場。此外,一連串玩「龍與地下城」的青少年自殺事件引起家長和媒體的恐慌,認為D&D導致青少年自殺——而事實上,青少年D&D玩家自殺的比例遠低於全國青少年自殺的平均數。 《誤判的總和》一書廣泛研究人類活動中的各種認知偏誤,發現其中絕大多數是以分數的形式存在,透過人們不擅長分數來改變基數 (分母) 或個別案例 (分子) ,人的認知很容易被誤導而犯下許多錯誤。舉例來說,你想過以下問題嗎? •為什麼兩位政治人物都使用了正確的數據,卻提出立場完全相反的主張? •死於空難的風險遠低於死於車禍,人們為何依然覺得開車比坐飛機安全? •在美國,少數族裔被警察殺死的機率較高,但這等於種族歧視嗎? •《聖經密碼》能幫我們一探未來?其實《白鯨記》也可以! •讀心術者如何利用人們對機率的錯覺猜中人們的心思? •有人一生中被閃電打到兩次,其實並不稀奇? 這些問題乍看直截了當,其實每一個都以分數形式存在,並為我們的心智設下陷阱。然而,我們是如何以及為何不斷落入這些陷阱的? 本書作者齊姆林 (James C. Zimring) 認為,人類大腦常犯下的許多錯誤可歸結為對分數的誤解。我們看到大量本質上為分數形式的統計數據,如百分比、機率、頻率和比例時,往往傾向於誤解其意義;也因此,心懷不軌的人會透過選擇性地呈現數據或扭曲信息來操縱我們;也有些時候,馬虎的溝通者會無意中忽略關鍵訊息而誤導我們;更多時候,我們會自欺欺人,犯了錯只能怪自己。然而現代生活不太可能不遇到或不運用這些概念,因此熟悉分數形式的問題,並探討分數如何運作以及我們如何理解或誤解分數,對我們來說就很重要了! 本書結合認知心理學的關鍵科學研究與現實生活範例,幫助讀者發現從政治到刑事司法系統、從戰爭到科學、從商業戰略到新時代宗教、在到自然世界,總是在日常訊息中潛伏著的種種偏誤。作者舉出各個領域中可能存在的混淆形式或錯誤描述,讓我們能看穿在政治人物、警察、廣告商、科學家的主張中潛藏的分數和偏誤類型,如:可得性捷思、確認偏誤、專挑好資料、首位效應、檢察官謬誤、倖存者偏誤、從眾偏誤、機會效應、人擇原理等等……。 儘管違反直覺,齊姆林還探討了這些缺陷能使我們受益的原因,強調個人錯誤可能有利於集體解決問題,也讓我們一窺演化的力量。

越簡單越強大:奧坎的剃刀如何釋放科學並塑造宇宙

「假設最少的解釋,往往最接近真理。」 當要在競爭理論中做出選擇時,奧坎剃刀給我們一個原則――簡約原則 這原則近八百年來讓人類解放了科學、型塑了宇宙。 知名生物學家約翰喬伊•麥克法登(JonJoe McFadden)解說「奧坎的剃刀」(Occam’s Razor)原理如何促成自然科學的無限發展並形塑世界。 「奧坎的剃刀」主張「如非必要,勿增添實體」,亦即「假設最少的解釋,往往最接近真理」,此原理在14世紀由方濟會修士奧坎的威廉(William of Occam)提出,主因中世紀繁瑣的哲學爭論而生。 在《越簡單越強大》一書中,麥克法登以科學家身分追溯百年來的自然科學發現,從地心說到量子力學、遺傳學,簡約原則是破解這些重大謎團的關鍵,形塑了我們對這個宇宙的瞭解。 作者更舉例說明,除了自然科學的突破受到簡約原則的深刻影響,莎士比亞也曾說:「簡潔是智慧的靈魂。」(Brevity is the soul of wit),簡約原則在文學、戲劇、詩歌、工業革命、蘋果(Apple)的產品設計、建築物的線條、現代文化中皆是被廣泛遵從的中心理念。 簡約原則所擁有的顛覆力量,摧毀了多餘的假設,催生了我們看待世界的全新方式。它不僅是種審美品質,也讓我們在更深刻形式的直覺理解中體驗到振奮的力量。它透過自然史及人類起源的再鑄過程,作者將帶領我們重新認識自身及世界,看見複雜事物背後的真理,並正確知曉奧坎的剃刀的偉大及重要性。

【電子書】越簡單越強大

「假設最少的解釋,往往最接近真理。」 當要在競爭理論中做出選擇時,奧坎剃刀給我們一個原則――簡約原則 這原則近八百年來讓人類解放了科學、型塑了宇宙。 知名生物學家約翰喬伊•麥克法登(JonJoe McFadden)解說「奧坎的剃刀」(Occam’s Razor)原理如何促成自然科學的無限發展並形塑世界。 「奧坎的剃刀」主張「如非必要,勿增添實體」,亦即「假設最少的解釋,往往最接近真理」,此原理在14世紀由方濟會修士奧坎的威廉(William of Occam)提出,主因中世紀繁瑣的哲學爭論而生。 在《越簡單越強大》一書中,麥克法登以科學家身分追溯百年來的自然科學發現,從地心說到量子力學、遺傳學,簡約原則是破解這些重大謎團的關鍵,形塑了我們對這個宇宙的瞭解。 作者更舉例說明,除了自然科學的突破受到簡約原則的深刻影響,莎士比亞也曾說:「簡潔是智慧的靈魂。」(Brevity is the soul of wit),簡約原則在文學、戲劇、詩歌、工業革命、蘋果(Apple)的產品設計、建築物的線條、現代文化中皆是被廣泛遵從的中心理念。 簡約原則所擁有的顛覆力量,摧毀了多餘的假設,催生了我們看待世界的全新方式。它不僅是種審美品質,也讓我們在更深刻形式的直覺理解中體驗到振奮的力量。它透過自然史及人類起源的再鑄過程,作者將帶領我們重新認識自身及世界,看見複雜事物背後的真理,並正確知曉奧坎的剃刀的偉大及重要性。

天生不愛動:自然史和演化如何破除現代人關於運動與健康的12個迷思

金石堂強力推薦書 ! 人類並未演化成愛運動,懶惰才符合人類的天性! 當運動變得商品化和醫療化,我們對運動也變得更焦慮、更加愛恨交加, 破解12個身體迷思,讓你徹底解除關於不運動的罪惡感。 要活就要動,動與不動之間 ――哈佛大學人類演化學教授李柏曼最新鉅作 《天生就會跑》一書作者克里斯多福.麥杜格(Christopher McDougall): 「沒有人比李伯曼還要瞭解人類的身體!」 當我們的生活方式越來越四體不動,導致肥胖率大幅攀升,帶來糖尿病、心血管疾病、癌症等各種現代疾病,活動量不足在全世界每年造成約五百三十萬人死亡,與死於吸菸的人相仿,卻仍有70%的成人表示自己閒暇時從不運動。 如果運動真的對我們的健康有益,為什麼那麼多人不愛運動、無法堅持運動計畫、甚至逃避運動? 本書作者丹尼爾‧李伯曼(Daniel Lieberman)是哈佛大學人類演化生物學教授,透過自然史和演化,帶領我們探討現代人久坐、睡眠不足、走路蔚為風潮、運動量不夠、以及越來越多慢性疾病背後的種種健康危機,徹底改變我們看待身體運動和不活動的方式,並破解我們從媒體上得到對於自己身體知識的種種迷思。 這些迷思包括:如果人類天生就走路和奔跑,為什麼大多數人只要能休息就不動?跑步傷膝蓋嗎?該做重量訓練、心肺訓練還是高強度訓練?久坐真的是吸菸的接班人嗎?走路無法減重嗎?以及年紀大活動量減少是正常的?等等。 藉由自己在世界各地的研究和經驗,他深入淺出地說明人類如何及為何因為演化而走路、奔跑和從事其他種種必要且有實際回饋的身體活動,但不喜愛不必要的勞累,其餘時間能不動就不動。因此,現代人在跑步機上花上幾小時跑步,但哪裡也去不了,在原始部落的人眼睛是難以想像的行為。又或者現代人透過鐵人三項運動來鍛鍊自己,在原始部落人的眼中也是愚蠢不堪的自虐行為! 藉助演化生物學的深入理解,李伯曼羅列出各種現代疾病與運動之間的關係,告訴我們現代人不能動,但要提高身體活動量,把運動醫療化、商品化和工業化,是遠遠不夠的。明知道運動並非健康的萬靈丹,但不動絕對不行,在深知醫生、教練、健身房經常嘮叨要我們運動,但我們還是不想動,甚至對於別人指定我們做什麼運動以及運動量該多少感到厭煩,他還是提出預防各項疾病的可能運動選項。 他特別這本書想讓所有人瞭解:我們為什麼很難規律運動,以及我們為什麼應該運動。李柏曼同時建議現代人應該要讓運動變得更有樂趣,不管你幾歲才開始運動,對於身體修復和延年益壽來說,開始運動永不嫌遲。 這是一本寫給運動愛好者,同時也寫給對運動感到焦慮又困難的一般大眾,為了自己健康必備關於運動和健康的好書。

【電子書】天生不愛動

金石堂強力推薦書 ! 人類並未演化成愛運動,懶惰才符合人類的天性! 當運動變得商品化和醫療化,我們對運動也變得更焦慮、更加愛恨交加, 破解12個身體迷思,讓你徹底解除關於不運動的罪惡感。 要活就要動,動與不動之間 ――哈佛大學人類演化學教授李柏曼最新鉅作 《天生就會跑》一書作者克里斯多福.麥杜格(Christopher McDougall): 「沒有人比李伯曼還要瞭解人類的身體!」 當我們的生活方式越來越四體不動,導致肥胖率大幅攀升,帶來糖尿病、心血管疾病、癌症等各種現代疾病,活動量不足在全世界每年造成約五百三十萬人死亡,與死於吸菸的人相仿,卻仍有70%的成人表示自己閒暇時從不運動。 如果運動真的對我們的健康有益,為什麼那麼多人不愛運動、無法堅持運動計畫、甚至逃避運動? 本書作者丹尼爾‧李伯曼(Daniel Lieberman)是哈佛大學人類演化生物學教授,透過自然史和演化,帶領我們探討現代人久坐、睡眠不足、走路蔚為風潮、運動量不夠、以及越來越多慢性疾病背後的種種健康危機,徹底改變我們看待身體運動和不活動的方式,並破解我們從媒體上得到對於自己身體知識的種種迷思。 這些迷思包括:如果人類天生就走路和奔跑,為什麼大多數人只要能休息就不動?跑步傷膝蓋嗎?該做重量訓練、心肺訓練還是高強度訓練?久坐真的是吸菸的接班人嗎?走路無法減重嗎?以及年紀大活動量減少是正常的?等等。 藉由自己在世界各地的研究和經驗,他深入淺出地說明人類如何及為何因為演化而走路、奔跑和從事其他種種必要且有實際回饋的身體活動,但不喜愛不必要的勞累,其餘時間能不動就不動。因此,現代人在跑步機上花上幾小時跑步,但哪裡也去不了,在原始部落的人眼睛是難以想像的行為。又或者現代人透過鐵人三項運動來鍛鍊自己,在原始部落人的眼中也是愚蠢不堪的自虐行為! 藉助演化生物學的深入理解,李伯曼羅列出各種現代疾病與運動之間的關係,告訴我們現代人不能動,但要提高身體活動量,把運動醫療化、商品化和工業化,是遠遠不夠的。明知道運動並非健康的萬靈丹,但不動絕對不行,在深知醫生、教練、健身房經常嘮叨要我們運動,但我們還是不想動,甚至對於別人指定我們做什麼運動以及運動量該多少感到厭煩,他還是提出預防各項疾病的可能運動選項。 他特別這本書想讓所有人瞭解:我們為什麼很難規律運動,以及我們為什麼應該運動。李柏曼同時建議現代人應該要讓運動變得更有樂趣,不管你幾歲才開始運動,對於身體修復和延年益壽來說,開始運動永不嫌遲。 這是一本寫給運動愛好者,同時也寫給對運動感到焦慮又困難的一般大眾,為了自己健康必備關於運動和健康的好書。

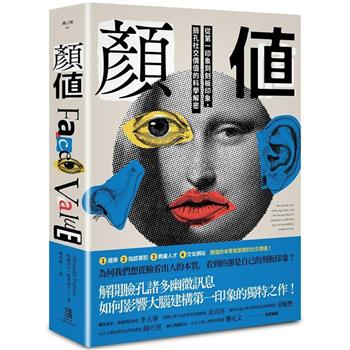

顏值:從第一印象到刻板印象,臉孔社交價值的科學解密

★美國出版商協會頒發的2018年PROSE心理學榮譽獎★ 人雖自認理性,在決策和判斷時, 卻還是會受一張臉的眉毛和下巴線條所影響。 一部解開臉孔諸多纖細幽微的訊息如何影響大腦建構第一印象的奇書。 我們眼見他人臉孔的那一瞬間,腦中便生成了對此人的想法,而這轉瞬之間的判斷,便預示了所有之後的重要決定。例如貌似能幹的政治人物,勝選的機會更大。我們難以抗拒以面相判斷人的性格,如此判斷卻又經常失準。在絕大多數的情境中,你我若是忽略對方的容貌,做出的推測通常會更加準確。那麼,第一印象為何會廣泛被人所信?它存在的目的又是甚麼?亞歷山大‧托多洛夫是當間此一領域首屈一指的研究者,它在闡述現代科學對於第一印象的研究故事之際,也回答了這些疑問。 本書中援引心理學、認知科學、神經科學、電腦科學以及其他領域的知識,搭配豐富的圖片,讓我們看到透過操作臉部部位的變化,就可以改變對一個人的印象和評價。作者也敘述我們如何運用專門分析臉孔的大腦區域網絡,演化出從臉孔判讀出基本社交訊息和對方瞬間情緒反應的能力。 透過電腦合成照片的連續變化,科學家為我們解密,不但讓我們看到印象如何形成,而且我們還可以透過影像操弄,創造出我們想要製造的印象。儘管我們都知道人不可貌相,但往往還是更相信自己的判斷。科學家卻透過仔細設計過的實驗告訴我們,第一印象並非反映一個人真實性格的事實,而是反映了我們的刻板印象。 這部容易理解、配圖豐富的作品,說明我們多容易在錯誤地方找尋正確訊息。也說明為什麼面相學無法真正在歷史中根除,而顏值在現代社會更是大行其道,影響我們的政治決定和經濟決策。透過這部探討人類第一印象的科學記述之作,我們更加暸解臉的意義而能避開顏值的陷阱。儘管臉孔始終誤導我們,但這本書卻讓我們用不同方式來觀看臉。

【電子書】顏值

★美國出版商協會頒發的2018年PROSE心理學榮譽獎★ 人雖自認理性,在決策和判斷時, 卻還是會受一張臉的眉毛和下巴線條所影響。 一部解開臉孔諸多纖細幽微的訊息如何影響大腦建構第一印象的奇書。 我們眼見他人臉孔的那一瞬間,腦中便生成了對此人的想法,而這轉瞬之間的判斷,便預示了所有之後的重要決定。例如貌似能幹的政治人物,勝選的機會更大。我們難以抗拒以面相判斷人的性格,如此判斷卻又經常失準。在絕大多數的情境中,你我若是忽略對方的容貌,做出的推測通常會更加準確。那麼,第一印象為何會廣泛被人所信?它存在的目的又是甚麼?亞歷山大‧托多洛夫是當間此一領域首屈一指的研究者,它在闡述現代科學對於第一印象的研究故事之際,也回答了這些疑問。 本書中援引心理學、認知科學、神經科學、電腦科學以及其他領域的知識,搭配豐富的圖片,讓我們看到透過操作臉部部位的變化,就可以改變對一個人的印象和評價。作者也敘述我們如何運用專門分析臉孔的大腦區域網絡,演化出從臉孔判讀出基本社交訊息和對方瞬間情緒反應的能力。 透過電腦合成照片的連續變化,科學家為我們解密,不但讓我們看到印象如何形成,而且我們還可以透過影像操弄,創造出我們想要製造的印象。儘管我們都知道人不可貌相,但往往還是更相信自己的判斷。科學家卻透過仔細設計過的實驗告訴我們,第一印象並非反映一個人真實性格的事實,而是反映了我們的刻板印象。 這部容易理解、配圖豐富的作品,說明我們多容易在錯誤地方找尋正確訊息。也說明為什麼面相學無法真正在歷史中根除,而顏值在現代社會更是大行其道,影響我們的政治決定和經濟決策。透過這部探討人類第一印象的科學記述之作,我們更加暸解臉的意義而能避開顏值的陷阱。儘管臉孔始終誤導我們,但這本書卻讓我們用不同方式來觀看臉。