全部書籍

1942緬甸戰役

1942年5月6日,史迪威決定撤出緬甸,在發出最後一條消息後,下令銷毀無線電和車輛,然後率領114人包括他的指揮部剩餘人員、一群護士、一位國軍將領及其私人保鑣、一小隊英國突擊隊員、數名機械師、一些平民和一名新聞記者,徒步向西進入叢林,於5月15日成功撤抵印度,沒有損失任何一名成員。中國大陸研究遠征軍多年的歷史學者盧潔峰在《仁安羌解圍戰考~顛覆仁安羌大捷神話》的書中引述了幾段有關孫立人在臺灣第四軍官訓練班(1947.10~1950.09)中有關「仁安羌戰役」的談話: 一、記得我們在緬甸作戰時,那裡的天氣,非常的熱,皮膚上常常曬的起泡,同時我們又是在一個原始森林中向前進攻,有十幾天還找不到水源,官兵都在熱與渴的困難下苦鬥著。那天,團長報告我,士兵實在渴極了,一滴水都沒有了,無法再行忍耐。當時我詳細的研究地圖,發現我們陣地的前面不遠,地圖上載有一道沙河,我想,有了沙河就一定有方法取水,於是我命令團長,轉知下級說,只要向前攻擊,前面就有一道河,河裡有水。土兵聞訊,大家奮勇進攻,很快的就攻到了河邊,果然發現了水,而我們進攻的任務也告達成。二、還記得我帶領(新)38師進入印度時,備受英印人歡迎,就因為我軍在仁安羌之役曾以不滿一千之兵,擊敗十倍於我之敵,而解英軍八千之圍,致使英國官兵個個都豎起大拇指高呼「中國萬歲!」「蔣委員長萬歲!」更有許多軍官在被解救之時,壓制不住感激的熱情,抱著我們的軍官跳了起來,一直到我們入印,還對我們,對我們中國,輸以無上的崇敬,這才是我們軍人的光榮。 三、我帶領新38師出國遠征,首先在仁安羌一戰大捷,解了英軍八千之圍,敗敵人十倍於我之眾,正預備乘勝進攻,不料當時全盤戰局,與我不利,敵人以曼德勒為中心,完成鉗形攻勢,北上包圍,於是英方決定放棄緬甸,西撤印度。我國遠征的第五軍,亦即北撤,新38師奉命掩護英軍和國軍的撤退,成了殿後之軍。 四、接著,我們出國,到了緬甸,駐兵曼德勒。當時,主席蔣公,教我負起衛成曼德勒的責任。主席曾經教(叫)我去,說曼德勒很像南京,要我好好防守。我蒙此面命,認為很是光榮。當時曼德勒左翼是國軍第五軍,右翼是英國軍隊。不料英軍不爭氣,受了敵人壓迫後撤,而敵人又追逐得很快。結果英軍第一軍團第1師約及萬人,被敵人兩個聯隊約八千之眾,圍於仁安羌北面一山地上。另一聯隊,正在追逐英軍指揮所。於是英軍指揮官亞歷山大(現加拿大總督,總督任期:1946.04.12~1952.02.28),要求主席蔣公派人援助。我在曼德勒佈置才有兩天,那晚上就奉到上面命令,教(叫)我派一團受第五軍指揮,派一團增援仁安羌,受英軍指揮,自己帶一團守曼德勒。我認為這種五馬分屍的方法不能表現戰力,而且分散後,曼德勒一定無法可守。所以,11時半接命令,12時即趕赴上級指揮官處報告。我說英軍萬人,受日軍八千之圍,今派一團人援救,真能作戰者,不足一千,又受英人指揮,英人從來未曾指揮過中國軍隊,中國軍隊又從未受英人指揮,上下情意,必難貫通,作戰必無表現。況且英軍是敗兵之將,不足以言勇。如此處置,結果此一團,必遭消滅。一旦前線挫敗,敵人乘勝來攻曼德勒,我帶一團人,守曼德勒,亦必無功,等於坐以待斃。現在我願意去指揮,力量必大。並且我坐城待斃,亦非得計。兵法所謂「與其戰於城寧戰於郊」。如果此次增援部隊勝利,那麼守城部隊,也就高枕無憂了。我雖如此說,但上面仍是不准。我又向參謀長詳為解說,那參謀長竟說,你不知道麼,這一團是送人情,以一萬人被圍,一千人何能解救?我說,我作部隊長的,不能白看著部下去死,就是去死,也要同死,死馬也得作活馬用。又從三時講到六時,上面才說「好吧,你去吧,如果打了勝仗,你算首功」。詞意之間,料定我必敗無疑。當日晨八時,我就趕到前線指揮所,英第一軍長史林姆W. J. Slim(現任英軍參謀總長,總長任期:1948~1952)問我到了多少援軍。我說一團人。他聽了非常喪氣,因英軍被圍已兩天,水也沒有喝,師長斯高特Sott來電話說,準備投降。史林姆問我「怎麼辦?」我說,「教(叫)他們死守,告訴他中國援軍到了,一切忍耐。」接著第二次電話又來,史林姆手顫心慌望著我說:「怎麼辦?」我說「教(叫)他們死守,中國軍隊快要攻擊了」。那電話問,「中國軍隊什麼時候到?」史林姆仍只望著我。我說,「我沒有方法說定時間,中國軍隊打到最後一人,連我也在內,一定要將他們救出」。「真的嗎?」「君子無戲言」。「好吧,我們是君子協定」史林姆感動得緊握我的手。本來我部官兵,平時處處受欺,時時嘔氣,早就想找一作戰機會,一顯身手,藉以一洩胸中憤慨不平之氣。所以,此次出發,人人奮勇,個個爭先,士氣的旺盛,戰鬥意志的堅強,無以復加,真如怒馬奔騰,喊也喊不住,第一天順利的猛攻,瘋狂的前進,一氣就打到了拼牆河(賓河)邊,接著就是多方擾亂,積極作渡河的準備,偵察地形等,絕未停留。敵人見我軍來勢兇猛,我們又冒稱為第二軍一軍人增援。所以,從頭一天打到第二天下午,就已擊潰整個包圍,日軍後撤,英軍一師脫險。他們出圍後,抱著中國兵接吻狂跳,豎起大拇指高呼,「中國萬歲!」「蔣委委員長萬歲!」「三十八師萬歲!」由於上述這一個事實,英國軍隊近萬,馬幾千匹,圍師兩聯隊八千餘人,而我一一三團劉放吾團長所部,才千二百餘人,除伙夫雜兵外,真能戰鬥的不過八百餘人,而能以少擊多,擊潰十倍於我之敵人,解救十倍於我之友軍,其成功原因,就是士兵的戰鬥意志,與指揮官的決心而已。岳武穆以五百之眾,而能破金兀朮的拐子馬,其原因亦即在此。所以部隊受了氣,應從戰場上發洩,這一戰使中國軍隊的國際地位,提高了很多,所以是無上的光榮,而過去所受的骯髒氣,也可因此而洩盡無餘了。(註一)但張鑄勳將軍在《中國遠征軍滇緬路之作戰》一書中,對於新38師《戰鬥詳報》的相關紀錄,就不客氣的指出:「……仁安羌協同作戰的指揮關係,有說孫立人到達後拆散第113團的協同作戰編組,單獨指揮戰車和砲兵顯然有誤……『《戰鬥詳報》記載:18日拂曉我劉團展開於賓河北岸,與英軍協定戰車搜索、砲兵支援,向敵展開攻擊,已經說明此戰由步兵團長指揮同作戰。《戰鬥詳報》又指師長星夜趕到親自指揮,前後自相矛盾,誤導歷史認知,成為引起爭論的源頭。此時所有的攻擊準備,都在17日下午第113團到達賓河北岸時,由團長按照〝部隊指揮程序〞完成。以團長職責,從攻擊準備到攻擊實施,均需親力親為一以貫之,於18日晨率部攻擊,指揮作戰責無旁貸……』……《戰鬥詳報》並增列一則4月20日24時下達以兩個團攻擊的命令,於明(21)日拂曉實施,準備和到達戰場的日軍第33師團主力決戰。而羅卓英的預備命令和史林姆回憶錄,都證明孫立人當時的決定為撤離仁安羌,不是攻擊日軍主力。所以下達的只有一則撤退命令,實際行動也是21日凌晨向皎勃東實施遲滯作戰。證實這則以兩個團攻擊的師作戰命令,不是仁安羌作戰時期所策定的計畫,係在戰後自行添加的虛構資料,嚴重違背必須輯錄『實戰經過』、記述『具體真相』的規定,收納在《戰鬥詳報》存檔,成為仁安羌作戰的不實歷史文件。這份文件賦予第112、第113團兩個團的作戰任務,附圖、附表齊全,目的在留下仁安羌作戰時期曾經以兩個團參戰的完整記錄,成為師級部隊的作戰命令,誤導為師長指揮」。(註二)馬英九總統在2022年(4~5月)於國立政治大學舉辦的「中國遠征軍第一次入緬作戰80週年座談會」中發表的《紀念仁安羌戰役~還原中國遠征軍的光輝歷史》一文中也特別指出:「……當時中國遠征軍新38師師長孫立人將軍的任務是戍守距仁安羌240公里曼德勒(又稱瓦城)的指揮官,他自行前來仁安羌的任務屬於督導性質,不是指揮,因為他的身分職責仍是曼德勒衛戍司令。中國遠征軍派往仁安羌的只有第113團一個團,是羅卓英司令長官接受盟軍之請求,交由英緬軍史林姆將軍領導為英軍解圍部隊。當年劉放吾團長在戰地是直接聽命於史林姆將軍前往仁安羌地區替英軍解圍的唯一部隊;而依照孫立人師長的行程,他由曼德勒經漂貝趕到仁安羌前線時,已是18日晨8時,自然不可能指揮正在激戰中的第113團,但在史林姆將軍同意下,曾參加相關作戰會議,提供意見。近年解密的檔案資料、往來電文,包括蔣委員長的日記與手令,都證實作戰是由團長劉放吾直接指揮。然而,戰後由新38師司令部編撰的仁安羌戰鬥詳報,卻聚焦於師長孫立人如何指揮,未見團長作為,影響至鉅……在仁安羌大捷中,113團劉放吾團長出力最多、犧牲最大(200多位官兵殉國)。他對內有孫立人將軍與部屬的爭功,對外有英軍官說謊諉過,受盡委屈數十年,歷史早就應該還他公道了!」(註三)然這一切的是非曲折都必須從第一次中國遠征軍入緬作戰開始談起。

淺談國共內戰

國民政府失敗的秘辛●1925年孫中山成立黃埔軍校,被蘇聯要求允許共產黨人加入黃埔軍校以及國民黨,例如周恩來、林彪、陳獨秀、郭汝瑰、劉斐……●孫中山逝世後,蔣介石以及國民黨人發動了「清黨」,許多共產黨人被害造成了國共之間的仇恨。●1945年二戰結束,日軍投降。但是蔣介石與陳誠等人毫無警惕,居然重用郭汝瑰在國民政府國防部中擔任作戰廳長、劉斐擔任參謀次長。●國軍內部的收復各城市計畫居然是由郭汝瑰策劃,這些計畫上呈蔣介石的同時,副本也已密報給了中共。 ●1947年孟良崮戰役計畫也是由郭汝瑰擬訂,而副本上呈蔣介石之前早已送到粟裕及陳毅手中,盡忠愛國的張靈甫渾然不知,最終戰敗自殺在孟良崮的一個山洞裡。●1948年徐蚌會戰(中共稱淮海戰役)國軍徐州剿匪總司令部所擬作戰計畫,未到蔣介石辦公桌上就已先送抵粟裕手中。●國共內戰,國軍400萬大軍敗給了100萬不到的解放軍。200萬人退到臺灣,造成至今的國共兩岸分隔。

【電子書】少尉.等一等

「入X連起床,入伍生早安!」 這一句看似溫馨,聽起來卻十分驚悚的問候語, 揭開了我在黃埔的日子⋯⋯ 那一段有笑有淚、流血流汗的日子,成了這輩子最難忘的歲月⋯⋯ 少年十五二十時,該是充滿著繽紛的色彩,而我們這群憨憨少年兄, 卻選擇了「草綠色」做為青春的代表色⋯⋯ 如果你是「黃埔人」,那你絕對不能錯過這本記載著過去黃埔的共同回憶! 如果你不是「黃埔人」,那你更是不能錯過,因為這本書首度揭開圍牆內 軍校生活的神秘面紗! 一睹最寫真、寫實、血腥的神仙、老虎、狗⋯⋯生活實錄

青天白日勳章(1929~2022)

本書經過長時間修訂、增訂,終於可以重新再版,此次不只修正前版錯誤之處,並且增加了新的內容;還擴增了彩色版面,詳列各個時期的勳章證書以及作者的最新發現及研究,經過細緻的編輯,讓閱讀更容易理解,讀者更能一目瞭然。 本書作者長期蒐集青天白日勳章相關資料,並深入研究、探查和考證,輯成本書,成為專事研究青天白日勳章的權威孤本,導正了以往大眾對於青天白日勳章的一些不正確知識和誤解,完整呈現了青天白日勳章的歷史沿革和各獲勳者的詳細背景資歷。 本次再版,作者還補充了大量青天白日勳章相關的祕辛和趣事作為附錄,從「免死金牌」的爭議、青天白日勳章在金門的失竊、之後該勳章分別在國外舉行多次拍賣,以及國內國軍歷史文物館、中國國民黨黨史館等有關單位作出的回應和補發勳章等有關議題,都藉此機會作了一併說明。 但無論作者如何努力,仍有局部資料尚付闕如,成為遺珠,希望見聞廣博之士能惠予提供或協尋,以補本書不足,亦藉以充實史料,後續得以增補。如蒙惠賜補遺,請與本社聯繫,不勝感激。

【電子書】青天白日勳章(1929~2022)

本書經過長時間修訂、增訂,終於可以重新再版,此次不只修正前版錯誤之處,並且增加了新的內容;還擴增了彩色版面,詳列各個時期的勳章證書以及作者的最新發現及研究,經過細緻的編輯,讓閱讀更容易理解,讀者更能一目瞭然。 本書作者長期蒐集青天白日勳章相關資料,並深入研究、探查和考證,輯成本書,成為專事研究青天白日勳章的權威孤本,導正了以往大眾對於青天白日勳章的一些不正確知識和誤解,完整呈現了青天白日勳章的歷史沿革和各獲勳者的詳細背景資歷。 本次再版,作者還補充了大量青天白日勳章相關的祕辛和趣事作為附錄,從「免死金牌」的爭議、青天白日勳章在金門的失竊、之後該勳章分別在國外舉行多次拍賣,以及國內國軍歷史文物館、中國國民黨黨史館等有關單位作出的回應和補發勳章等有關議題,都藉此機會作了一併說明。 但無論作者如何努力,仍有局部資料尚付闕如,成為遺珠,希望見聞廣博之士能惠予提供或協尋,以補本書不足,亦藉以充實史料,後續得以增補。如蒙惠賜補遺,請與本社聯繫,不勝感激。

五次圍剿:國軍五次圍剿紅軍戰役始末

「五次圍剿」關係國家的興亡與國、共兩黨的盛衰,迫使中共放棄長期經營的贛南蘇區根據地,展開「兩萬五千里長征」。更進一步釀成「西安事變」,蔣介石被迫放棄「安內攘外」政策,開啟國共第二次合作的大門。

【電子書】五次圍剿:國軍五次圍剿紅軍戰役始末

「五次圍剿」關係國家的興亡與國、共兩黨的盛衰,迫使中共放棄長期經營的贛南蘇區根據地,展開「兩萬五千里長征」。更進一步釀成「西安事變」,蔣介石被迫放棄「安內攘外」政策,開啟國共第二次合作的大門。

祖炳民:美國歷史上白宮首位華人幕僚

祖炳民(John B. Tsu Ph.D.)教授生於吉林,幼年時因為成績優秀,被推薦赴日本留學。1946年獲得東京大學法學學士學位。後來又在一個機會中赴美,先後獲得喬治城大學(Georgetown University)碩士及紐約福特漠姆大學(Fordham University)博士學位。他的碩士論文《美國作家對中國的分析》被美國國會圖書館選為圖書館優秀論文收藏在館內。他的博士論文是《中蘇關係1949》。 祖炳民擔任美國西東大學(Seton Hall University)政治學教授。他創立了「亞洲關係研究系」(Asian Studies Department)並擔任第一任系主任及院長等職務。 1960年代,美國政府感到對新中國所知甚少,因此,要求祖炳民教授推廣和開展美國漢語教學事業,並負責指導和編輯了12本漢語教學教材,並編輯了英漢簡體中文字典。他是第一位在美國推廣普及漢語簡體字的學者。並且,在聯邦政府的支持下,創立了中文教師訓練班,培訓了300多名美國人教師。 1977年,祖炳民轉任舊金山大學(University of San Francisco)教育學院及多元文化研究所所長,他推動了雙語教學。 1981年,他擔任史丹佛大學(Stanford University)胡佛研究所(Hoover Institution)的訪問學者。 1983年,祖炳民又擔任甘乃迪大學(Kennedy University)亞太學院院長及日本分校校長。 祖炳民為美國亞裔參政提高亞裔社會地位不遺餘力,成為亞裔共和黨領袖,曾擔任美國亞裔共和黨聯合會主席及全美共和黨亞裔總主席。 1972年,美國總統尼克森第一次訪問新中國時,國務卿季辛吉特聘祖炳民擔任「白宮訪華團」顧問。 1973年,在老布希擔任共和黨全國委員會主席之前,祖炳民曾擔任他的私人顧問,因此兩家人建立了很好的私人關係。 老布希總統上任後要求祖炳民擔任亞洲聯絡小組主席。祖炳民曾推薦250位亞裔人士,擔任聯邦政府高級顧問。 祖炳民本人曾任老布希總統任內的教育部長及美西地區太平洋領域部長代表,以及擔任過雷根、小布希等幾位共和黨總統的白宮顧問。

【電子書】祖炳民Dr. John B. Tsu:美國歷史上白宮首位華人幕僚

祖炳民(John B. Tsu Ph.D.)教授生於吉林,幼年時因為成績優秀,被推薦赴日本留學。1946年獲得東京大學法學學士學位。後來又在一個機會中赴美,先後獲得喬治城大學(Georgetown University)碩士及紐約福特漠姆大學(Fordham University)博士學位。他的碩士論文《美國作家對中國的分析》被美國國會圖書館選為圖書館優秀論文收藏在館內。他的博士論文是《中蘇關係1949》。 祖炳民擔任美國西東大學(Seton Hall University)政治學教授。他創立了「亞洲關係研究系」(Asian Studies Department)並擔任第一任系主任及院長等職務。 1960年代,美國政府感到對新中國所知甚少,因此,要求祖炳民教授推廣和開展美國漢語教學事業,並負責指導和編輯了12本漢語教學教材,並編輯了英漢簡體中文字典。他是第一位在美國推廣普及漢語簡體字的學者。並且,在聯邦政府的支持下,創立了中文教師訓練班,培訓了300多名美國人教師。 1977年,祖炳民轉任舊金山大學(University of San Francisco)教育學院及多元文化研究所所長,他推動了雙語教學。 1981年,他擔任史丹佛大學(Stanford University)胡佛研究所(Hoover Institution)的訪問學者。 1983年,祖炳民又擔任甘乃迪大學(Kennedy University)亞太學院院長及日本分校校長。 祖炳民為美國亞裔參政提高亞裔社會地位不遺餘力,成為亞裔共和黨領袖,曾擔任美國亞裔共和黨聯合會主席及全美共和黨亞裔總主席。 1972年,美國總統尼克森第一次訪問新中國時,國務卿季辛吉特聘祖炳民擔任「白宮訪華團」顧問。 1973年,在老布希擔任共和黨全國委員會主席之前,祖炳民曾擔任他的私人顧問,因此兩家人建立了很好的私人關係。 老布希總統上任後要求祖炳民擔任亞洲聯絡小組主席。祖炳民曾推薦250位亞裔人士,擔任聯邦政府高級顧問。 祖炳民本人曾任老布希總統任內的教育部長及美西地區太平洋領域部長代表,以及擔任過雷根、小布希等幾位共和黨總統的白宮顧問。

【電子書】義烈孤雄:臨危授命、殿後抗共、寧死不降的最後國軍將領盧英龍

盧英龍將軍被列入二次大戰老將的原因是, 前美國國會圖書館亞洲部館藏主任及代理館長盧雪鄉在該圖書館收藏之「中美同盟抗日」軍事作戰資料中,尋獲軍統局局長戴笠與美國電訊密碼專家亞德利(Herbert O. Yardley)深入研究日本軍用作戰密碼的記錄。1942年初,戴笠任命盧英龍偷襲香港啓德機場,拿到日本海軍密碼本,戴笠先於美國識破日軍密碼祕密,隨即譯成英文,馬上電送美國海軍,造成美國海軍在中途島大勝日本,做出驚人貢獻。 本書揭露了美國海軍在太平洋連場勝利的祕密真相和證據!

【電子書】三湘鎮神泰山軍:國民革命軍第十軍

這是一支以「泰山」為名號的貔貅雄師,這是一支誕生於抗戰烽火中的虎賁勁旅。 在八年對日戰爭中反覆爭奪拉鋸的湖南戰場,是戰功顯赫名震三湘的軍中翹楚。 固守長沙,挽狂瀾於既倒;馳援常德,孤軍突進解危困。 鏖戰衡陽,喋血孤城,抗戰中歷時最長的城市保衛戰; 以寡敵眾,創造抗戰歷史上敵我傷亡交換比的最高紀錄。 這就是——國民革命軍第十軍。

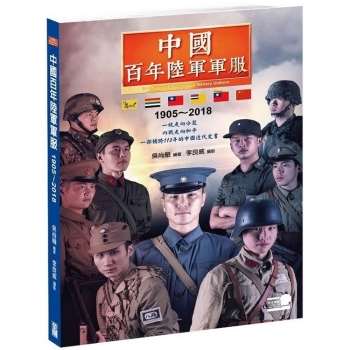

中國百年陸軍軍服1905?2018

自清季末造,內憂外患無日無之,令當政者深感西方船堅炮利,中國亟需變法圖強、仿效西方練兵,否則亡國之虞迫在眉睫。自此開始仿效西方軍制,重組新軍,中國之軍事建設始邁入現代化之路。而代表精神的軍服也呈現古今交錯、多變繁複的樣貌。 百餘年來中國歷經內憂外患迄今兩岸分治,軍服演變各有其特色,實不遜色於歐美等西方國家,且軍服乃軍隊士氣與精神象徵,卻因戰亂及政權之更替而少有系統整理。本書乃將清末至今日兩岸的代表性軍服做一系列整理,並配合原品或複製品,將軍服穿搭還其原貌,並採用左右頁相互對照比較的閱讀模式,期望讀者能從書中獲得對中國陸軍軍服百年來的演變有初步的認識。

【電子書】中國百年陸軍軍服:1905-2018

自清季末造,內憂外患無日無之,令當政者深感西方船堅炮利,中國亟需變法圖強、仿效西方練兵,否則亡國之虞迫在眉睫。自此開始仿效西方軍制,重組新軍,中國之軍事建設始邁入現代化之路。而代表精神的軍服也呈現古今交錯、多變繁複的樣貌。 百餘年來中國歷經內憂外患迄今兩岸分治,軍服演變各有其特色,實不遜色於歐美等西方國家,且軍服乃軍隊士氣與精神象徵,卻因戰亂及政權之更替而少有系統整理。本書乃將清末至今日兩岸的代表性軍服做一系列整理,並配合原品或複製品,將軍服穿搭還其原貌,並採用左右頁相互對照比較的閱讀模式,期望讀者能從書中獲得對中國陸軍軍服百年來的演變有初步的認識。

1895-1985台灣歷史知多少?

台灣歷史,是大家都知道,也是大家不太知道的題目,在台灣及大陸已有幾位專家寫了台灣史,而筆者在看完這麼多資料後還是決定提起筆來,以不同之觀點、不同的角度來敘述一下台灣在被日本佔領之一段歷史!以及用深入淺出方式敘述台灣在1950年後如何經濟發展到了1985年成了亞洲四小龍?

【電子書】1895-1985台灣歷史知多少?

台灣歷史,是大家都知道,也是大家不太知道的題目,在台灣及大陸已有幾位專家寫了台灣史,而筆者在看完這麼多資料後還是決定提起筆來,以不同之觀點、不同的角度來敘述一下台灣在被日本佔領之一段歷史!以及用深入淺出方式敘述台灣在1950年後如何經濟發展到了1985年成了亞洲四小龍?

【電子書】鋼鐵傳奇:德國戰車寫真1917–1945

德國軍隊在軍事方面上的成就,向來都是最吸引讀者們的主題;而與「閃電戰」(Blitzkrieg)緊密連結的裝甲部隊,更有著一股讓人想發掘其中奧妙的衝動。就在這一個誘因與動力下,我以蒙斯特的德國戰車博物館為起點,陸續走訪了德勒斯登的軍事史博物館、科布倫茲的武器蒐研辦公室、哈默爾堡的步兵訓練中心、基爾的防空砲兵教導部隊、斯貝爾的科技博物館和辛斯海姆的汽車與科技博物館、翁特爾呂斯的萊茵金屬博物館、英國博明頓戰車博物館……等地,以盡可能的拍到這些充滿著歷史味道的「陸戰之王」。雖然我相信無法在這有限的篇幅中,將德國戰車在發展與運用上的歷程做一個詳解,但至少也讓喜好德軍戰車的軍迷讀者們知道,這一本寫真書的過程與用心。

北緯38度線:韓戰四大戰役

韓戰(朝鮮史稱「六二五戰爭」;中國大陸稱「抗美援朝」),不僅是南、北韓在1950年代的國家制度之戰和統一之戰,也是自二戰結束後動員最大的第一次國際戰爭。是役於1950年6月25日北韓軍隊突襲南韓開始,至1953年7月27日簽署《關於朝鮮軍事停戰的協定》雙方維持「暫時停火」的狀態至今。 由於沒有簽訂和平協議,所以在「技術上」這場戰爭仍尚未結束,北韓和聯合國軍依然處於高度備戰狀態。主要的參戰者除了南、北韓外,其實也能看作中共和美國的第一次正式交手,英國、加拿大、澳大利亞、紐西蘭、荷蘭、法國、土耳其、泰國、菲律賓、希臘、比利時、哥倫比亞、衣索比亞、南非、盧森堡等共15個國家也根據聯合國的決議,派出小規模部隊參戰。至於蘇聯空軍的航空兵與防砲部隊參加了北韓的防空作戰。

【電子書】北緯38度線:韓戰四大戰役

韓戰(朝鮮史稱「六二五戰爭」;中國大陸稱「抗美援朝」),不僅是南、北韓在1950年代的國家制度之戰和統一之戰,也是自二戰結束後動員最大的第一次國際戰爭。是役於1950年6月25日北韓軍隊突襲南韓開始,至1953年7月27日簽署《關於朝鮮軍事停戰的協定》雙方維持「暫時停火」的狀態至今。 由於沒有簽訂和平協議,所以在「技術上」這場戰爭仍尚未結束,北韓和聯合國軍依然處於高度備戰狀態。主要的參戰者除了南、北韓外,其實也能看作中共和美國的第一次正式交手,英國、加拿大、澳大利亞、紐西蘭、荷蘭、法國、土耳其、泰國、菲律賓、希臘、比利時、哥倫比亞、衣索比亞、南非、盧森堡等共15個國家也根據聯合國的決議,派出小規模部隊參戰。至於蘇聯空軍的航空兵與防砲部隊參加了北韓的防空作戰。